最前線で活躍する世界中のモーションデザイナーが集結する「Motion Plus Design」。モーションデザインの芸術性を伝えるためのこのイベントは毎年、パリ、東京、ロサンゼルスなど世界各地で開催され、東京での開催は今回で3回目となる。11月30日(土)に渋谷ヒカリエホールで行われた「Motion Plus Design TOKYO 2019」に登壇したデザイナーは8名。ここでは全デザイナーのスピーチ内容を紹介する。

TEXT&PHOTO_石坂アツシ / Atsushi Ishizaka

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

「Motion Plus Design TOKYO 2019」会場の様子

Speaker 01:KARIN FONG/カリン・フォング

KARIN FONG/カリン・フォング

デザイナー兼ディレクター。ロサンゼルスのデザインスタジオImaginary Forcesの設立メンバーで、2つのエミー賞を獲得している。クライアントには、レクサス、LEGO、Netflix、HBOといった大手会社が名を連ね、映画関係では『D.N.A./ドクター・モローの島』(1996)、『ミミック』(1997)、『チャーリーズ・エンジェル』(2000)、『デアデビル』(2003)、『ヘルボーイ』(2004)、『ターミネーター4』(2009)などのタイトルシーケンスに携わっている

www.imaginaryforces.com/directors/karin-fong

「こんにちはー!」というカリン・フォング氏(以下、フォング氏)の明るい声と笑顔で「Motion Plus Design TOKYO 2019」ゲスト・スピーカーの幕は開いた。フォング氏のスピーチでは、自身で用意した質問に自身で答えるという形式で彼女のクリエイティブやデザインに対する考え方が紹介された。

クリエイティブの制作方法については、デジタルとアナログとのミックスを好むといい、具体例としてインクのシミをスキャンしてCGと組み合わせた作品が上映された。単に素材としてアナログ画を合成しているわけではなく、彼女のイメージする世界観に必要な材料として溶け込ませているため、スキャンした画像を最初に見ていなければそこにアナログなインクのシミが使われているとは気づかないかもしれない。

また、クリエイティブワークの中ではコンセプトを決めるのが1番好きと語り、そのコンセプトには「音」も含まれるという。フォング氏がオープニングシーケンスを手がけた番組の中にも「音」が重要なポイントとなる作品があり、まずサウンドデザイナーと打ち合わせをしてサウンドエフェクトを作成し、それをもとに映像をつくり上げたそうだ。完成した作品が上映されたが、音と映像がマッチしているだけでなく、両者の魅力が相互作用を生み出して素晴らしいながれでクライマックスへと繋がっていた。この作品のみならず、アンサーに使われた全ての作品がハイクオリティであり説得力は抜群だ。

最後の質問コーナーでは「若いクリエイターへのアドバイスは?」という問いに対し、「ありきたりかもしれないけど」と苦笑しながら「とにかくつくり続けて」と声援を送り締めくくられた。

フォング氏が手がけた主な作品

Target - Christina Aguilera

www.imaginaryforces.com/work/target-christina-aguilera

LEGO Star Wars Millennium Falcon

www.imaginaryforces.com/work/lego-star-wars-millennium-falcon

Speaker 02&03:TONY ZAGORAIOS & THANOS KAGKALOS/トニー・ザゴライヨス&タノス・カグカロス

TONY ZAGORAIOS/トニー・ザゴライヨス(右)&THANOS KAGKALOS/タノス・カグカロス(左)

クリエイティブ・デュオ。ギリシャのアテネに拠点に置くスタジオ「YETI(イエティ)」のモーションデザイナー/ディレクターで、映画、予告編、ビデオ、CMなど幅広い制作を行なっている

yetimotion.com

「これから"スーパーヒーロー"の話をします」という言葉からはじまったトニー・ザゴライヨス氏(以下、ザゴライヨス氏)とタノス・カグカロス氏(以下、カグカロス氏)のスピーチ。小さい頃からスーパーヒーローに憧れた2人は「クリエイティブ」という形でスーパーヒーローを目指した。最初は個人での創作活動を続け、やがてクライアントが付くようになる。すると、ある日、自分が『ジキルとハイド』のハイドになっているような気分になったという。仕事をこなしているのは自分であることに間違いないが、クライアントの要望により本当の自分、目指しているヒーロー像とはかけ離れたキャラクターに変貌している気分に陥ったのだ。

この苦悩から抜け出す方法として彼らはチームをつくった。スーパーヒーローからスーパーチームへ。これにより理想とするクリエイティブを常に意識し合えるようになった。やがて大手のクライアントからも仕事の依頼が来るようになった。が、次にスーパーヒーローの前に立ち塞がったのは「リアリティ」という問題だった。

彼らの作品を見たクライアントが「あの(作品のような)感じでつくってくれ」と依頼してくる。その作品のコンセプトとクライアントの商品のイメージがあっていない場合もある。「クライアント・スタンダードと我々のスタンダードとの板ばさみだよ」と彼らは語る。そしてここで何と、彼らは自分たちのつくった作品の中から「悪い例」を上映し始めた。「クライアントの要望を飲んだために自分たちのクリエイティビティを挿入できなかった。これは過去につくった良作の悪いクローンだよ」と、彼らは振り返る。

この言葉は今回のイベントで最も衝撃的だった。上映されたCMの映像クオリティは素晴らしく、それだけを見れば何ら問題ないように思うだろう。しかし、彼らの作品に対する意識は表面に留まらず、コンセプトが伝わらなければ彼らにとっては「失敗」なのである。このようにトップクリエイターが失敗例を紹介するということは非常に珍しく、今後を担うクリエイターにとっても重要な情報であり擬似経験になるだろう。実際に映像作家でもある筆者もこの素晴らしいスピーチに居合わせたことに、胸が高鳴った。と同時に、この潔いアプローチに彼らの作品に対する誠意がストレートに伝わってきた。

ユーモアも交えながら貴重な体験談が紹介された

そういった経験の後、彼らは「自分達の価値」の再認識と再構築をはじめた。その結果、つくり上げたCMは実に軽やかで透明感のある空気をもち、見る者を心地良くさせるものだった。ちなみにその作品は、筆者がイベント前の調査でYETIの作品をひと通り見た際に感銘を受けブックマークしたCMだった。何の情報がなくても、それほどインパクトのある映像なのだ。今回のスピーチでそこに至るまでの経緯を聞いてなるほどと納得した。ザゴライヨス氏とカグカロス氏のストーリーは仕事として創作活動を行う者なら誰もが直面することであり、それゆえに彼らの出した答えとなった作品は、個性だけでなく見る者の気分を高揚させる爽快感があった。

YETIが「自分達の価値」を押し出してつくったという作品

『SKAI TV IDENTS』

『Pitatakia』

彼らは「自分達の価値」をさらに高めるため、実験プロジェクトも行なっている。『FRUITLESS』という作品がそれで、Webで見ることができる。さらにYETIではオンラインのティーチングプログラムも計画しており、CINEMA 4Dの使い方やコンポジットノウハウなどを教わることができる。興味のある方はYETIのサイトをぜひチェックしてほしい。

実験プログラム『FRUITLESS』

結びの言葉もやはり「自分達の価値」についてで、「自分のスタイルを貫いて、そこに集中してほしい」、「自分の価値観を守ることを忘れずに!」という言葉でスピーチの幕は降りた。

Speaker 04:CURRY TIAN/カリー・ティアン

CURRY TIAN/カリー・ティアン

フィルムメーカー。中国で生まれ育ち、現在はロサンゼルスを拠点に東洋と西洋の文化を融合させたビデオアートを創作している。フィルムメーカー、3Dデザイナー、コンセプト・デジタルアーティスト、イラストレーター、アニメーター、写真家など様々な顔をもつ

cargocollective.com/currytian

24歳のカリー・ティアン氏(以下、ティアン氏)はロサンゼルスで開催されたMotion Plus Design会場で主催者の1人であるデザイナーのクック・イウォ氏に自分の作品を見せ、それが気に入られて今回のステージに立ったという。デザイン作品がコミュニケーション道具となり世界に飛び出した素晴らしい逸話だ。

さて、そのティアン氏であるが、スピーチで語られた彼女のストーリーを聞くとなるほど納得の行動力と創作意欲だ。

北京で好きなイラストを描いたり写真を撮ったりしているうちに自分の強みがグラフィックデザインだということに気づいた彼女は、その強みを写真にも活かそうと考えた。自分の思い描くイメージは何らかのストーリーであり、そのストーリーを紡ぐために写真を撮り、CINEMA 4Dで3Dモデルをつくり、それらを自身のデザインセンスで組み合わせてシネマトグラフィをつくり上げていった。ところが、わずか1年で壁に突き当たる。何をつくったら良いのかわからなくなってしまったそうだ

そこで彼女は環境を変えることにする。北京から香港に移ってインディーズ・ミュージシャンのMVをつくりはじめた。そういった活動の中で次第に中国カルチャーの重要性に気づいていったという。ティアン氏による東洋と西洋の文化の融合を意識した作品づくりはこの頃からスタートした。やがて彼女は作品の中に人間性、陰と陽、仏教などもメタファーとして採り入れるようになる。それらの作品は彼女のWebサイトでじっくり見ることができる。

東洋と西洋の文化を融合させたアートが紹介された

スピーチの後半では仕事に関する話題になり、早い仕事をする技として「全体的なトーンとハイライトを決める」ことが重要だと語った。「ハイライト」とは物語のハイライトであり、まず重要なシーンをつくってそれから細部に手をつけるのが早く仕事を仕上げるコツであり、ハイライトシーンのつくり込みができていないうちに全体のカメラアングルやライティングを詰めても何もならないという。

最後にティアン氏は、「今は映画をつくりたい」と話しながらショートフィルムを上映した。グラフィックデザインが長所と言うだけあって、カットのカメラアングルやライティングのつくり込みが映像に重厚感を出している。これに彼女のもち味である東洋と西洋の文化の融合が入ってくるとどのような映像になるのか楽しみだ。

こういった才気あふれる若手デザイナーの言葉を聞き、現在チャレンジしている作品を見られるのも「Motion Plus Design」の魅力なのだと改めて感じさせられた。

ティアン氏が手がけた主な作品

『Curry Tian_2019 Showreel』

人間性と二元性を表現した作品『Samsara_Teaser』

次ページ:

Speaker 05:SAM KEEHAN/サム・キーハン

Speaker 05:SAM KEEHAN/サム・キーハン

SAM KEEHAN/サム・キーハン

モーションデザイナー。ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコに拠点を置き、映画、CM、ゲームなど幅広いモーションデザインを手がける会社「Territory Studio」のメンバー。代表作は映画だけをとっても『パシフィック・リム』(2013)、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014)、『オデッセイ』(2015)、『ブレードランナー2049』(2017)、『レディ・プレイヤー1』(2018)、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)といった作品が並ぶ。中でも『レディ・プレイヤー1』では印象的なモニタ・ディスプレイが数多く登場するが、それらがTerritory Studioの手がけたものである

territorystudio.com

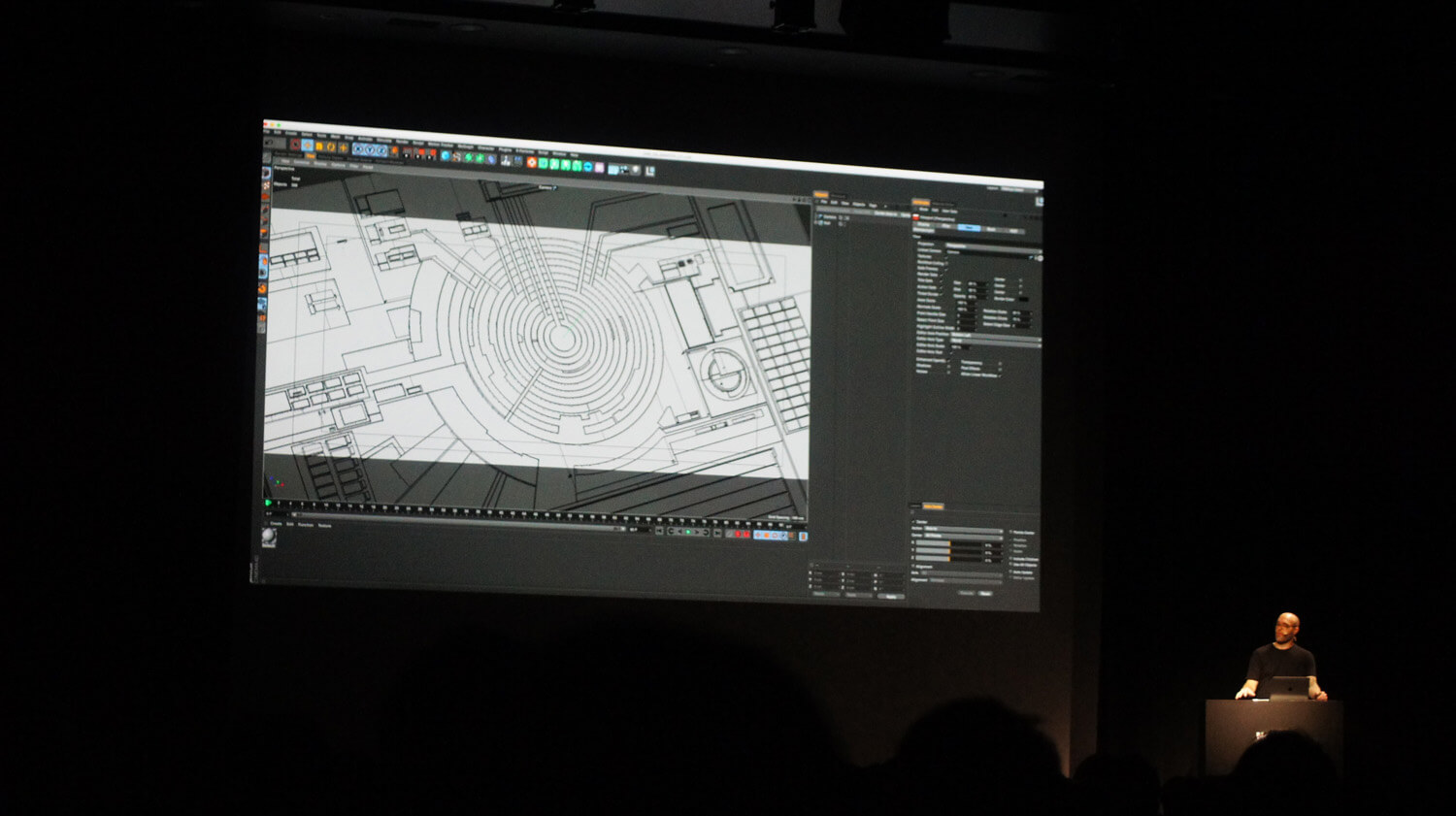

サム・キーハン(以下、キーハン氏)は「1人で篭ってちゃダメ! 仕事はコラボレーションなんだから」と語った上で、自身の仕事のプロセスについてはじめた。彼のデザイン作業は主にモニタディスプレイとその空間配置だ。「本物らしさが重要なんだ。それを求めないと作業はこんな状態からはじまるよ」と言って作業しているデスク風景の写真を見せた。作業者の前のモニタが全面グリーンだ。セットを全て1人でCGでつくり上げていくという比喩だが、これは現実に起こりうる話である。「コンセプトアートを基にシーンをつくり上げていくんだけど、本物らしさがとても重要で、そのためには膨大なリサーチを行うんだ」と、実例が紹介された。

舞台は潜水艦。その艦内のモニタ配置とインターフェイスをデザインするわけだが、そのためのリサーチはまず潜水艦そのものに対して行われた。潜水艦は機密事項を多く含んでいるため限られた資料しか集められない。そのため実際の潜水艦艦長らにリサーチをし、物理的なだけでなく命令系統の理にもかなった人員配置のレイアウトを決めていった。人員配置はそのままモニタの配置にもつながるからだ。

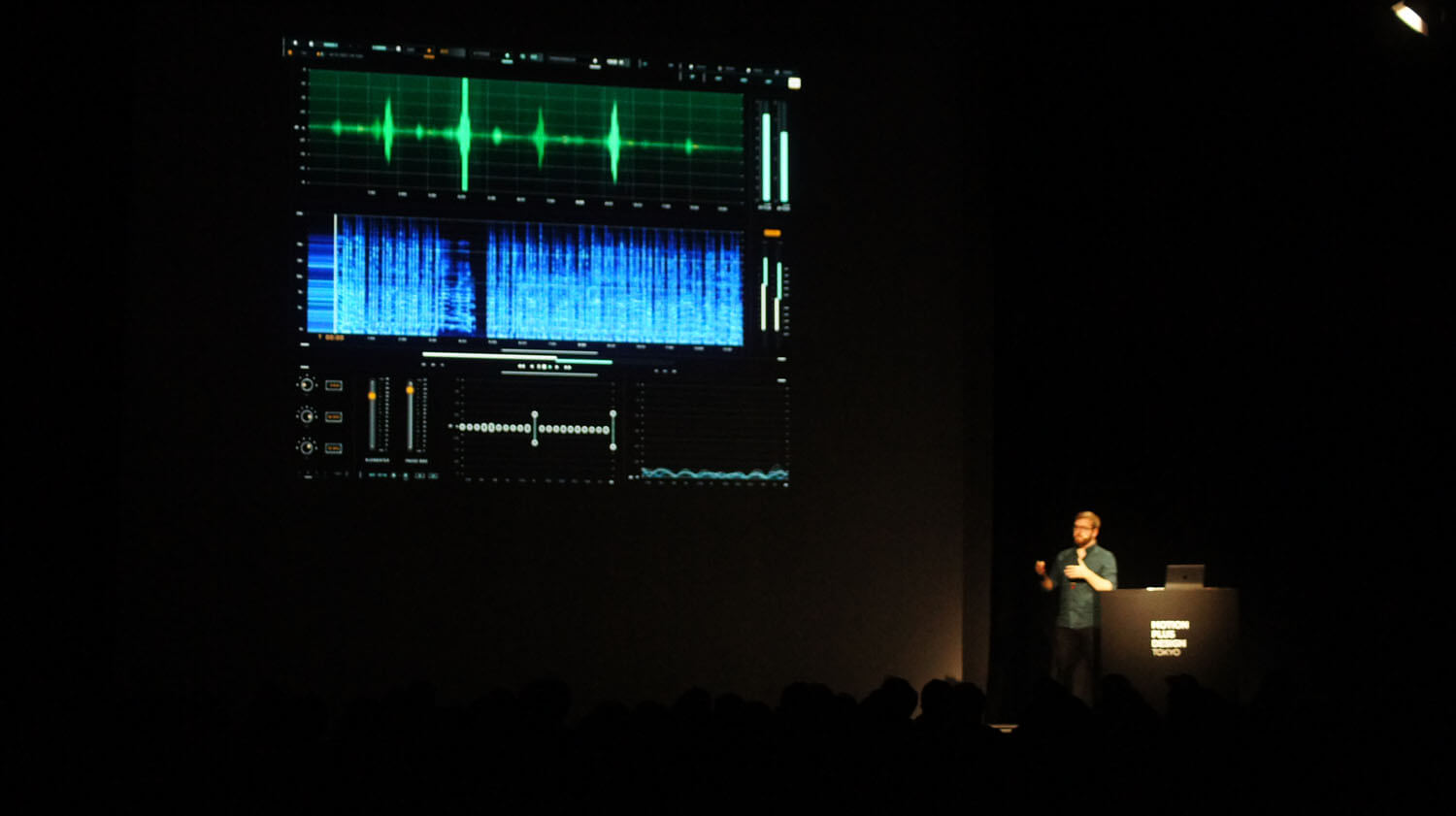

次にモニタに表示されるインターフェイスのデザインだが、潜水艦のモニタで一番重要なのは「音」である。潜水艦は音の情報だけで動き、攻撃する。そのためモニタに表示される情報も当然音がメインとなる。キーハン氏は実際の潜水艦乗組員からのリサーチにより音の波形の表示パターンを再現しつつそれを映画用の見映えにアレンジしていった。波形は微細な情報の集まりで、まるで細かい水しぶきをあげてながれ落ちる公園の滝のようだ。「ウォーターフォールと呼ばれていて潜水艦の乗組員はこれを見るだけで色々なことがわかるんだ」と彼は語る。そういった本物らしさを追い求めたモニタ画面を何パターンもつくり、艦内のモニタデザインはでき上がっていった。

また、モニタを監視するのが人並み外れて聴覚の優れた男という設定を踏まえて、モニタの変化が役者のリアクションよりわずかに遅れるようにタイミング調整し、男に計器を超えた能力があることを示唆するようにしたという。そういった動きも含め、膨大な量のリサーチから生み出された計器類はリアリティのある美しさをもち、その前でくり広げられるストーリーを盛り上げる重要な要素となっている。

潜水艦内のモニタデザインとレイアウトについて解説するキーハン氏

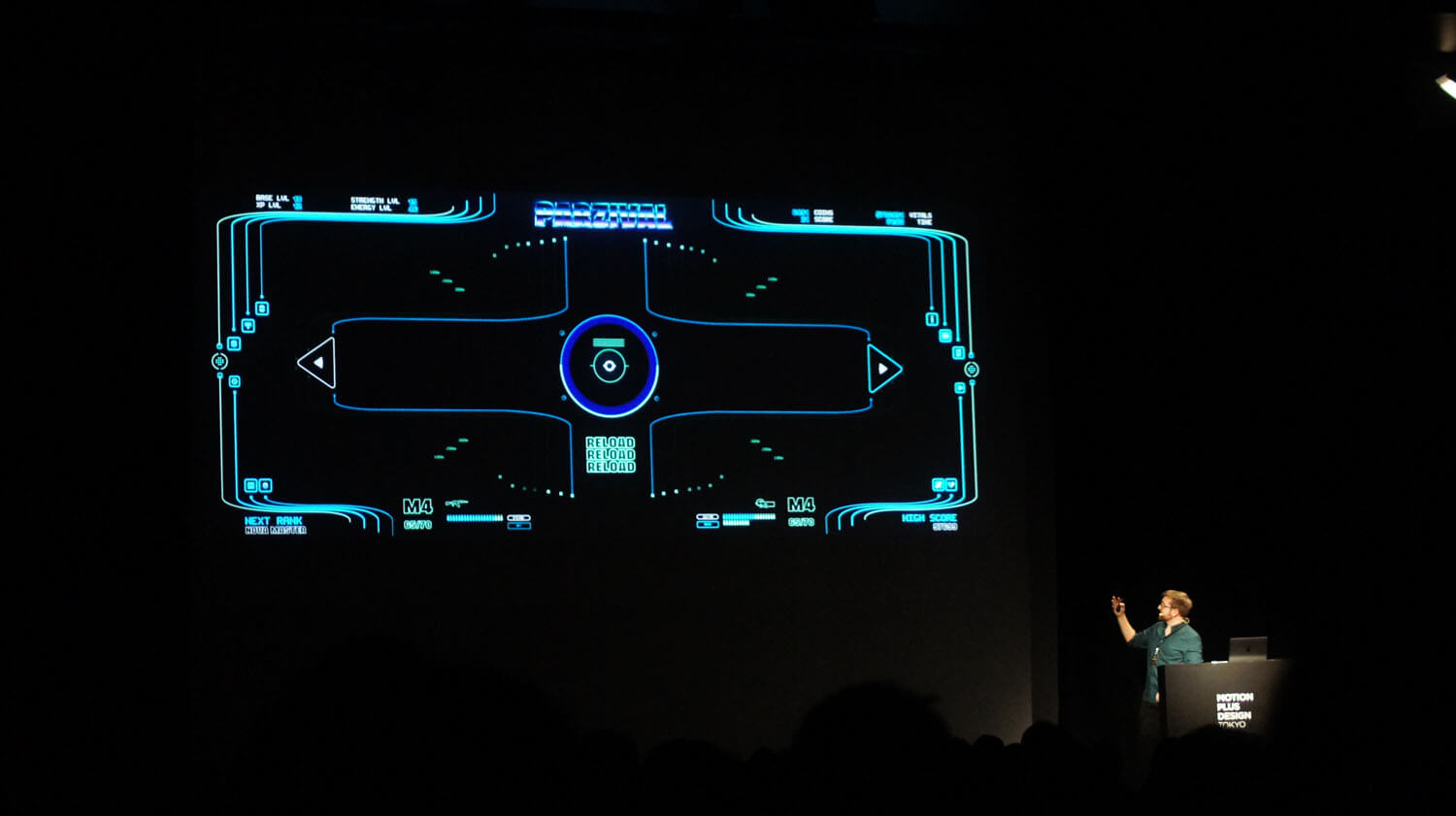

続いて紹介されたのは『レディ・プレイヤー1』のヘッドアップディスプレイの制作過程だ。ここでも膨大な量のリサーチが行われた。劇中のVR空間「オアシス」は80年代カルチャーを凝縮した世界なので、当時のゲームソフトやメディアに使われていたデザインを徹底的に調べた。ディスプレイに表示されるアバター名にも80年代のゲームロゴやバンドロゴらしさを加えて雰囲気のあるグラフィックスをつくり上げていった。

このとき、画面内に要素を盛り込みすぎないように気をつけたという。画面の情報量の多さは、ときとして一番見せたいものを埋没してしまう。そうならないように、デザインした画面から不必要なものを抜き取っていった。また、映画のストーリー構造が大企業対個人なのでディスプレイデザインにもそのちがいを表現しようと思い、大企業であるIOIのディスプレイにはミリタリー的な要素を加え、IOIのトップに立つソレントのディスプレイは他のディスプレイより一歩進んだ技術が使われているようにアレンジした。この演出は映画の観客に「相手は強そう」という情報として伝わっていく。

『レディ・プレイヤー1』のヘッドアップディスプレイの制作過程が解説された

コンセプトからリサーチ、そしてデザインのブラッシュアップまで実際の映像を見せながら丁寧に解説され、ディスプレイデザインがいかに物語に効果を与えるかが実感できた。これらのデザインはTerritory StudioのWebサイトに掲載されているのでぜひご覧いただきたい。

Territory Studioの手がけた主な作品

Speaker 06:NIELS PRAYER/ニールス・プレイヤー

NIELS PRAYER/ニールス・プレイヤー

監督/芸術監督/デザイナー/作曲家。フランス人のマルチ・デザイナーで、自然とヒューマニズムをテーマに創作活動を行っている。Webサイトでは彼の手がけた音楽、イラスト、グラフィックデザイン、本、などのマルチな才能を垣間見ることができる

www.nielsprayer.com

ニールス・プレイヤー(以下、プレイヤー氏)のつくるグラフィックスには独特の空気感がある。それは2D、3Dに限らず彼の奏でる音楽にも共通しており、作家性の強いデザイナーであることがわかる。

まず紹介されたのが『The Hiking Trail』という作品。3Dを使いながらもルックはイラスト調で、こういったルックは現在の3Dアニメーションにおける表現方法の大きなまがれの1つであることは間違いない。加えて、柔らかい光とゆったりとしたピアノの調べが心地良く、多くのファンを生みそうな作品である。この作品の予告編は彼のWebサイトとVimeoで見られる。

イラストのルックをもった3D作品『The Hiking Trail』トレイラー

『The Hiking Trail』で目にした柔らかい光の表現。それを強調しつつ詩的に表現した作品が『Seeds of Light』だ。白黒作品にしたのは光を上手く表現するためと思われ、ゆったりとした音楽の中で光が育っていく姿は希望や創造性のメタファーであり、それが日常生活に溶け込んでいる様を美しい映像で表現している。

詩的で感動的な作品『Seeds of Light』

「様々な方向性を実験している」と語りながら紹介したのが、本からインスピレーションをうけ制作された作品たちだ。まず最初にアイザック・アシモフのSF小説『ファウンデーション』の印象を映像化した作品『Foundation』。テレビドラマのオープニング・シーケンスのようにまとめられた作品で、そのクオリティはとても個人の作品とは思えない。Vimeoに記載されている説明では、後半に登場するスタチューは他のクリエイターのモデリングデータと3Dスキャンデータを使っているらしく、彼の使用したソフトは、Houdini、Mantra、AEとある。

アシモフの小説からインスピレーションを受けた小作品『Foundation』

同様に、スベトラーナ・アレクシエービッチの著書『チェルノブイリの祈り』からインスピレーションを受けた作品『Voices of Chernobyl』も紹介された。チェルノブイリ原発事故経験者への3年に渡るインタビューをまとめた書籍で、プレイヤー氏のつくった映像は水の中で朽ち果てていく廃墟だ。柔らかい光のあたるモノクローム映像で、シーケンスの最後ではその光源に放射能のハザードシンボルが浮かび上がる。

静かな映像の中に強いメッセージが込められた心を打つ作品である。これも使用ソフトにHoudini、Mantra、AEと記載され、楽曲にはCubaseが使用されたことがわかる。

本の印象を映像化された音楽を加えた小作品『Voices of Chernobyl』

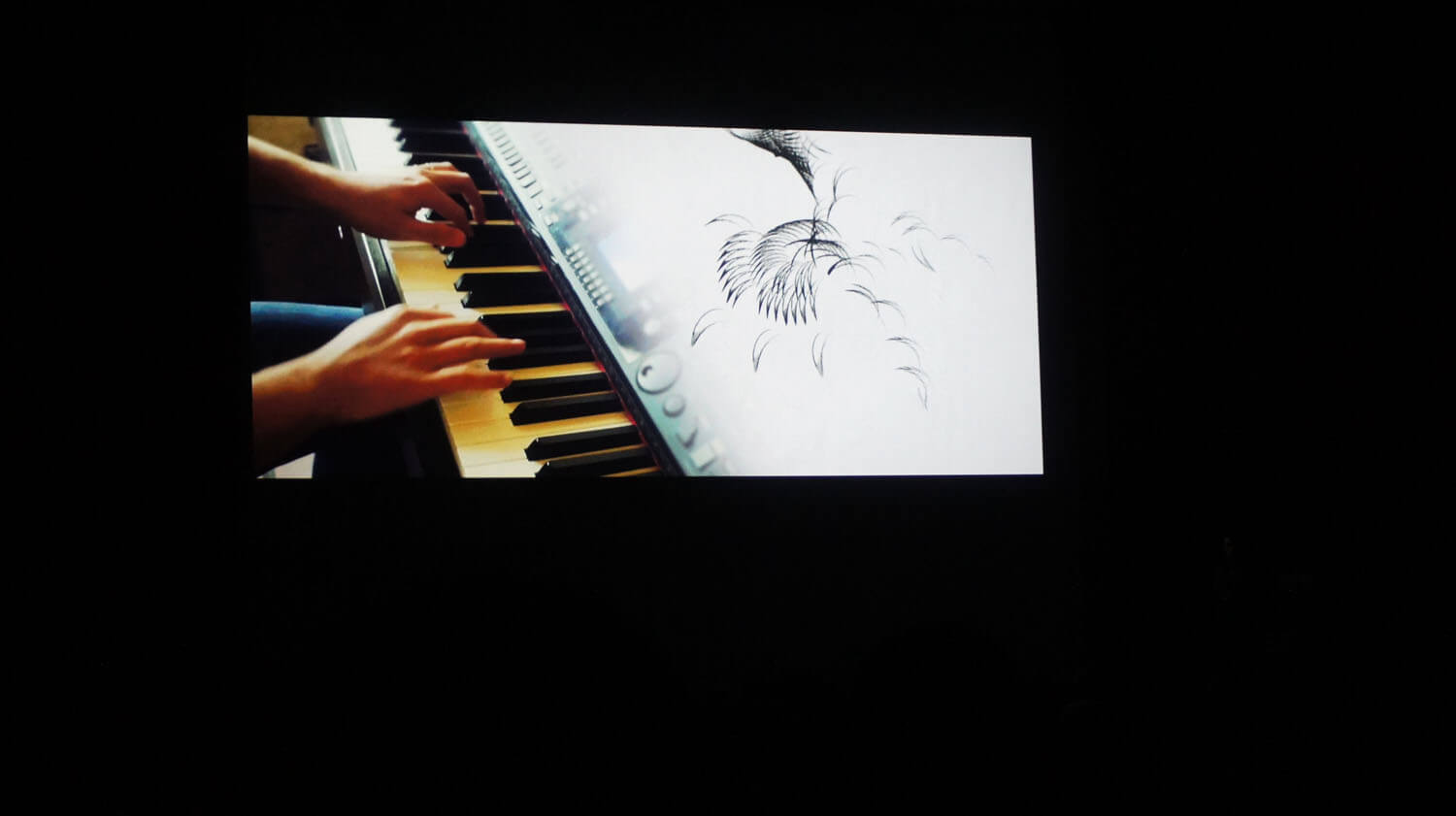

続いて、非常に興味深い作品が紹介された。ピアノの音の情報をHoudiniに入力し、リアルタイムでカリグラフィのような線を描画していくというもので、『PIANOGRAPHY』と名付けられている。プレイヤー氏は即興でピアノを弾きながらモニタでリアルタイム生成されるカリグラフィ映像を見て、その描画内容をコントロールするために演奏内容を変えていくという。つまりピアノとHoudiniとのセッションだ。演奏風景とHoudiniによる描画を合わせて見ることができる映像がVimeoにアップされているのでぜひご覧いただきたい。

ピアノとHoudiniのセッション作品『PIANOGRAPHY』

スピーチの終盤で語られたのは、プレイヤー氏が最も話したかったという「時間」についての話。人生においていかに「時間」が大切かを意識するようになり、それ以降、自分の時間の中で「空き」のスペースをつくるようにしたという。その時間を使って自分とは何かを見つめ、何かを探求し、新しい物をつくっている。「インスピレーションには時間が必要なんです」と語り、最後に大好きな2つの言葉を紹介して幕を閉じた。なお言葉の翻訳は筆者による直訳なので間違っていた場合のクレームは筆者個人宛に。

"The future will be poetic or will not be.(未来は詩的なものになるか、ならないかだ)"

Isabelle eberhardt/イザベル・エーベルハルト

"Let's claim our right to wander...(さまよい歩く権利を主張しよう)"

AurélienBarrau/オーレリアン・バラウ

次ページ:

Speaker 07:OLGA MIDLENKO/オルガ・ミドレンコ

Speaker 07:OLGA MIDLENKO/オルガ・ミドレンコ

OLGA MIDLENKO/オルガ・ミドレンコ

クリエイティブディレクター/デザイナー。ロシア出身で現在はロサンゼルスに拠点を置くクリエイティブディレクター/デザイナー。『ターミネーター:新起動/ジェニシス』(2015)、『ミュータント・ニンジャ・タートルズ:影<シャドウズ>』(2016)、『スタートレック:ディスカバリー』(2017)、『パシフィック・リム:アップライジング』(2018)など数多くの映画、TV、ビデオゲームのタイトルシーケンスに携わっている

www.olgamidlenko.com

医者の父をもつオルガ・ミドリンコ(以下、ミドリンコ氏)にとって、仕事とは医療と同じく失敗を許さずパーフェクトを目指すものだという。モスクワのデザイン会社では常に向上心と野心をもち続け、グラフィックデザイナーおよびクリエイティブディレクターとしてインテリアとグラフィックデザインを学んだ。一見堅物かのように思える彼女の当時の作品が紹介されたが、それらはストレートに彼女の才能を感じさせるものであり、努力はその個性に厚みをもたせるためのものだったのだと納得した。

過去の作品を見せながら当時をふり返った

そんな向上心旺盛な彼女が次に向かったのがアメリカである。タイトルシーケンスのカリスマ、カイル・クーパー氏が設立したプロダクション「PROLOGUE」に入社したのだ。彼女はこのときの心境をスクリーンに投影したのだが、そこには黒地に白文字が並ぶ数多くのエンドロールが画面いっぱいに整列していた。「有名な"PROLOGUE"に入っても、ずっとエンドロールの仕事しかやらせてもらえなかったらどうしよう、と本当に心配だった」。しかし、彼女はその「恐怖心」をバネにチャレンジし続けた。

2014年に公開されたリドリー・スコット監督の『エクソダス:神と王』に携わった彼女は、タイトルシーケンスのみならずそこに使われるフォントもデザインした。そしてそのフォントは映画のマーケティングツールにも使われるなど、映画のイメージを象徴する重要な要素となった。

『エクソダス:神と王』でのフォントデザイン

『エクソダス:神と王』での実績をもとに『パシフィック・リム:アップライジング』などの作品にも参加した彼女は、その印象を「大きな仕事=チームワーク」だと語る。具体的な役割をもった専門スタッフが責任をもって仕事を行う。これが重要であり、そのおかげで彼女は数多くの仕事をこなすことができるようになった。モスクワでは1年に5作品が精一杯だったが、LAでは年に50作品ををこなしているという。しかし、「量が全てか?」という疑問があるかもしれない。しかし彼女はこう答える。「"量"は必ず"質"になって返ってきます」。完璧主義の彼女らしい説得力のある言葉である。

その後、担当したテレビドラマ『リミットレス』のオープニング・シーケンスでは、よりアートディレクターとしての力を発揮している。制作時間の限られた条件の中での作業、それに対して完璧主義の彼女はその当時を振り返ってこう語る「時間とリソースをフル活用して完全な集中力で創作を行なった」と。

『Limitless』

現在、ミドリンコ氏は撮影監督の仕事もしているという。彼女のあくなき向上心が映像業界にどのような影響をもたらしていくのか、期待して注目したい。

Olga Midlenko Demo Reel 2018

Speaker 08:ASH THORP/アッシュ・ソープ

ASH THORP/アッシュ・ソープ

グラフィックデザイナー/イラストレーター/アーティスト/クリエイティブディレクター。日本では映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』(2017)のコンセプトデザイナーとして有名。自身の会社ALT Creativeで、クリエイティブディレクション、モーショングラフィックス、VFX、コンセプト・デジタルアート、フォトグラフィ、イラストレーション、アニメーションなど多岐に渡る分野で活躍し、さらには車両設計をも手がけている

altcinc.com

「Motion Plus Design TOKYO」スピーチの最後に登壇したのはアッシュ・ソープ(以下、ソープ氏)だ。『エンダーのゲーム』(2014)、『猿の惑星:新世紀(ライジング)』(2014)といったハリウッド映画のグラフィックスやモーショングラフィックスを手がけるかたわら、日本のアニメに対する強い愛情から大友克洋の代表作『AKIRA』のオマージュ作品『AWAKEN AKIRA』をつくり上げ、その熱量に日本のアニメファンを驚かせた。そんなソープ氏のスピーチは大きく分けて2部で構成され、1つは彼のクリエイティブ環境に関する話、もう1つは『AWAKEN AKIRA』の制作過程の話だ。ここではソープ氏のクリエイティブ環境の話にスポットをあてて紹介する。

『AWAKEN AKIRA』

まずは彼の使用しているソフトウェア。第一に挙げたのはCINEMA 4Dで、続くのはAEやPremiereといったAdobeのソフト群だ。グラフィックデザインを仕事にしようとしている学生のもつソフトと何ら変わりがない。ここでソープ氏は語る。「完璧なソフトなんてないんです。要はどう使うか。それによってソフトが自分の強力な道具に変わるんです」。まずはここが共通のスタートラインといったところで、ここからがソープ氏の経験に基づくノウハウの話となる。

最初に「仕事に行き詰まったらどうする?」に対するアッシュの対処方法がリストで記された。第1は「2~3のプロジェクトに同時に取り組む」だ。もし1つのプロジェクトで行き詰まったら、そこに思考を巡らせるのはやめて同時進行している他のプロジェクトに集中するべきで、そうしている内に滞っているプロジェクトの打開策が見つかることがある、という。他には「休憩のタイミングを知る」、「仲間との強力なネットワークをもつ」といったことが説明された。

次に仕事の処理方法だ。リストには「全てを書き出せ」、「不要な物は排除すべし」、「優先順位をつけろ」といった項目が並ぶ。これらは、彼が仕事上で学んだこともあるし、書籍の中から学んだこともあるという。その後押しとなった書籍に関しては後述するが、ソープ氏が仕事を処理する上で非常に重要とされる要素がスクリーンに映し出された。

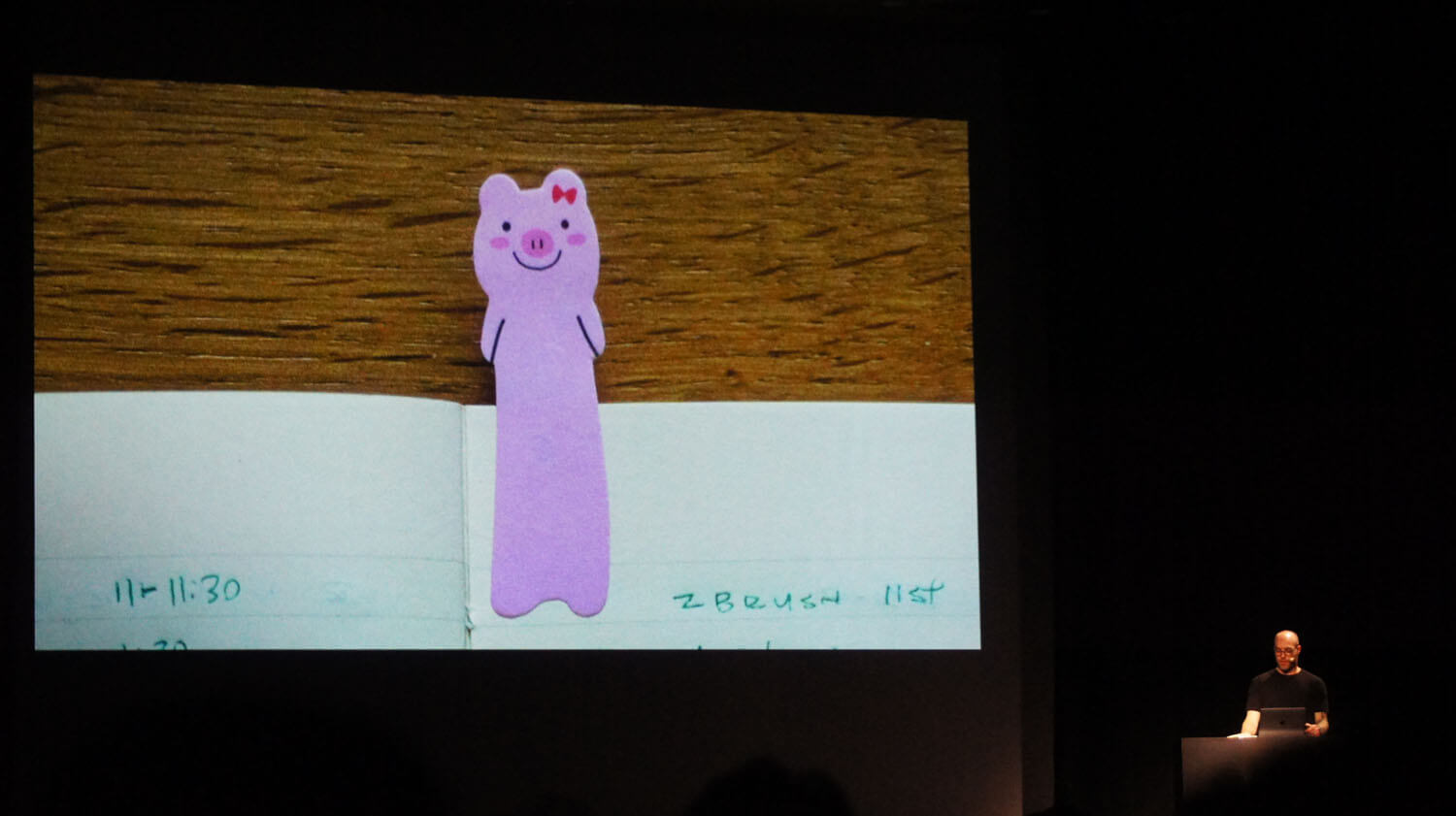

それは彼の手帳だ。そして彼は惜しげもなく手帳の中身を映し「デジタルのTo Doリストを使ったこともありますが、僕にはこの方が使いやすいんです」と言って手帳の中身を解説してくれた。ページの左にやるべき項目とチェックボックスが書かれ、右には具体的な行動内容が書かれている。そして、やるべきことが終わったらチェックボックスにチェックを入れる。

これだけ聞くとデジタルでもできることだと思うだろう。しかし彼の仕事スタイルでは手帳を使うアナログ・ルーチンの方が効率的なのだ。「これを見てください」と映し出されたのが、手帳に貼り付けられた可愛いしおりだ。このしおりひとつで、手帳が彼をしばりつけているものではなく精神的にもクリエイティブを上手くコントロールしているアイテムなのだということが理解できる。

ソープ氏愛用の手帳とかわいいしおり

続いては、仕事に集中するための秘訣。リストには「電話(スマホ)から気晴らし要素を取り除く」とある。気晴らし要素とはゲームなどの仕事とは関係ないアプリだ。続いて「PCから気晴らし要素を......」と同じ内容が書かれ、仕事に集中するためには周囲のデバイスから気晴らしのためのアプリを削除しろ、と語られる。ただし、その後の項目には「小さな息抜き小窓は許そう」とあり、息抜きのバランスコントロールについて言わんとしていることがわかった。

ソープ氏の考えるルールもリスト化された。そこには「自分の力になる者を周りに置け」と前置きした後に「謙虚であれ」、「創作し続けろ」、「学び続けろ」、「可能なかぎり他の人を助けろ」と続く。彼は常にこのルールを頭に入れて日々の創作活動を行なっているという。

最後にソープ氏が影響を受けた書籍のリストが紹介されたのでここに記述する。

1)『Mastery』(Robert Greene)

2)『Eat That Frog!』(Brian Tracy)

3)『The War of Art』(Steven Pressfield)

4)『Damn Good Advice (For People with Talent!)』(George Lois)

5)『Manage Your Day-to-Day』(99U)

若きクリエイターに向けてリスト化されたソープ氏のスピーチはとてもわかりやすく、聴衆にストレートに伝わるものだった。しかし、それを実践するか否かは当然参加者自身に委ねられている。今回の貴重な体験をバネとしてぜひとも自身のクリエイティブを伸ばしていただきたい。

ソープ氏が手がけた主な作品

『GHOST IN THE SHELL』REEL

『The Gentle Art』

まとめ

8名のデザイナーは思い思いの形でスピーチを行なったが、共通していたのは仕事に対する姿勢を伝えようとしていたことだ。どのようにしてクリエイティビティを保っているのか、その方法はそれぞれだが、自分に合った方法を見つけ出したからこそ成功したのだと言っても過言ではない。テクニックや優れたツールももちろん大切だが、それらを自分なりにどう使いこなすかが重要なのだ。世界のトップ・デザイナーたちの仕事に対する姿勢が来場したクリエイターたちの刺激になったのは間違いなく、今後日本から世界に通用するデザイナーが数多く登場することを期待したい。