11月7日(土)・8日(日)にオンラインで開催された「CGWORLD 2020 クリエイティブカンファレンス」。世界的に活躍する建築設計事務所である隈研吾建築都市設計事務所によるセッション『設計事務所がゲーム制作のプロと建築ゲーム作ってみた』では、既存のCG建築パース制作という慣れ親しんだ業務から新たな領域へ一歩踏み出し、3DCGの表現力を駆使して新たな仕事を生み出した事例が紹介された。本稿ではその模様をレポートする。

TEXT_石井勇夫 / Isao Ishii(ねぎぞうデザイン)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

「1人1プロジェクト制」で一貫して制作を手がける

隈研吾建築都市設計事務所は国立競技場の設計に携わるなど、世界的に活躍する建築設計事務所として知られている。総勢230名もの設計者によるプロジェクトが多数進行している中、CG制作業務はインハウスの専門スタッフ10名によって業務が行われている。業務は始めから終わりまで担当者1名が一貫して制作する「1人1プロジェクト制」で、設計協議やコンペティションへの参加も多いという。

CG制作においては、建築家がモデリングしたデータ(外国人スタッフはRhinocerosを使用するケースが多いとのこと)をもらい、CG用にディテールを加えて3ds MaxとV-Rayでレンダリングし、Photoshopで仕上げるというフローとなっている。

1:レガシーとなっている建築パースレンダリング

同社がこれまでに手がけてきた建築物の中でもレガシーとなっている、デンマークにあるアンデルセン・ミュージアム(H.C. Andersen Museum)の事例が紹介された。

▲レタッチ前のレンダリング画像

▲Photoshopで仕上げたもの

こういった静止画ベースの建築パースは今後も制作され続けるわけだが、CGに求められていることが変わってきたという「肌の感覚」があるという。3年ほど前のVRを使用したコンペも、そういったながれのひとつとして挙げられる。ただ、当時はゲームエンジンを使ったリアルタイムなコンテンツではなく、プリレンダーで高解像にステレオレンダリングしたものをVR用の映像として使用。レタッチが難しく、レンダリング一発出しのものに色調整を少し加えた程度の仕上げであったという。

▲デンマーク・コペンハーゲンのウォーターカルチャーセンターというスパ施設。360度のステレオでレンダリングされている

2:Marvelous Designerを使用したヘッドピースのデザイン

同社が「3Dならではの作品を発信したい」と模索していたとき、ファッションブランドであるANREALAGEとパリコレクションに参加するプロジェクトが起ち上がり、ヘッドピースのデザインを担当することになった。

▲富士山の麓(ふもと)でファッションショーを撮影した映像。パリコレではこの映像が映し出されたという。ちなみに、音楽はサカナクションの山口一郎氏が担当

建築物とは異なり、布でつくられた柔らかくて小さい「身につけるもの」のデザインは、新鮮で難しいところも多かったが楽しんで制作することができたと松長知宏氏。ヘッドピースの制作では、プロジェクト開始当初は布を切ったり貼ったりしながら検討した。そして、おおよその目処がついたところで3D化してバリエーションを広げ、以前から気になっていたMarvelous Designerを使って限られた時間でアイデアを展開していったという。

▲様々なデザインのヘッドピースを検討した

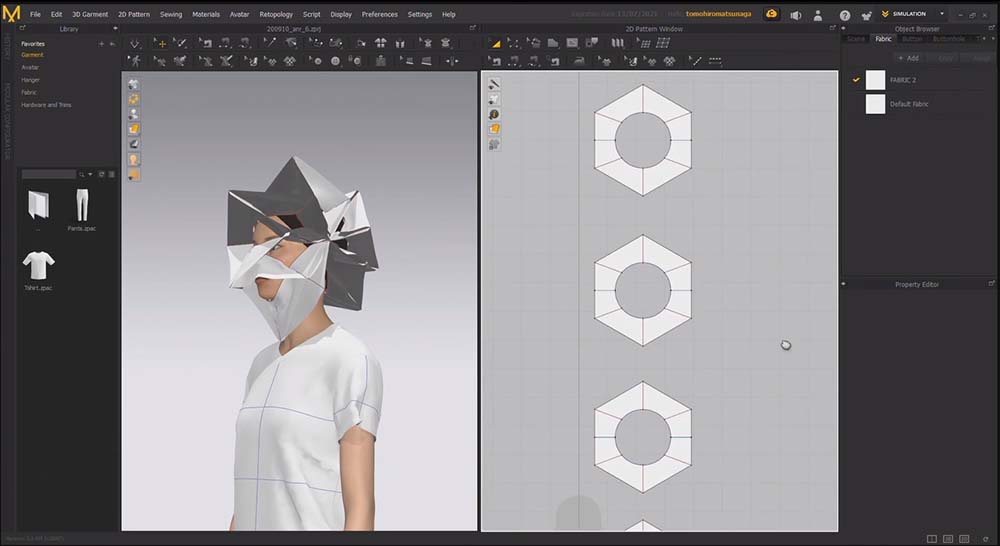

▲Marvelous Designerでの実際の作業画面

ボディにまとうドレスが6パターンあったため、同様の縫製方法で型紙を6パターン出した。デザインしていく中で、普段手がけている巨大な建築物の制作とは異なり、「身に着けるものの寸法」に対する感覚をなかなか掴むことができず苦労したそうだ。特に、ヘッドピースの形状をデザインするにしても、かぶる人によって寸法が異なるという点は難しく、最終的にはごく一般的なサイズに絞ってつくることにした。

生地は社内にあるレーザーカッターで裁断したのだが、Marvelous Designerから出力した型紙データを直接切り出すことができ、切り出したものをそのまま縫製所にもっていったため、実作業にはさほど時間はかからなかった。「午前中にモニタ上で見ていたものが、午後には実物となって頭に載っていました。このスピード感はCGの使い方としてとても良い事例となり、3D制作の可能性を広げたプロジェクトとなりました」(松長氏)。ちなみに、ドレスはテントに、帽子はランプシェードになるようデザインされている。

▲ランプシェードとして使われているヘッドピース

3:LIXILギャラリーでのUE4を使ったインタラクティブな展示

CGの新たな活用事例としてもうひとつ挙げられたのが、LIXILギャラリーが企画したUE4で制作されたバーチャル展示会『クリエイションの未来展 第23回 隈研吾監修「Multiplication」Powered by historia Enterprise』だ。毎年展示を行なっていた銀座京橋のLIXILギャラリーだが、2020年9月に閉廊することに。その最後の展示を任されたわけだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でリアルな展示会が中止となった。そこで、実際のギャラリーをデジタルで再現し、バーチャル空間となった同ギャラリーにて展示会を開催するというプロジェクトが起ち上がった。同社にとって前例のない試みだったという。

▲バーチャル展示会の様子

・LIXILギャラリーの制作フロー

具体的なフローとツールは以下の通り。

図面制作、モデリング、挙動検証(隈研吾建築都市設計事務所):Rhinoceros、AutoCAD、Cinema 4D

マテリアル、ライティング、実装(株式会社ヒストリア・エンタープライズ):UE4

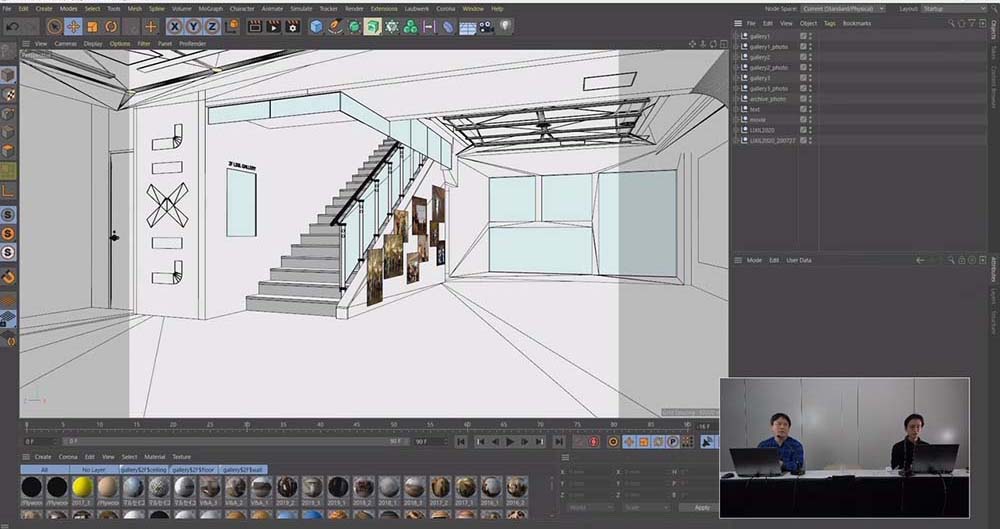

▲C4Dでの制作画面

CADのデータをインポートして使用。通常は3ds MaxとV-Rayを使うことが多いが、今回は動きの検証があったため、MoGraphなどでアニメーションが扱いやすいCinema 4D(以下、C4D)を使用した。C4Dではマテリアルを与えていないが、モノの形が見えるディテールに仕上がっている。これをFBXで書き出してUE4へインポートした。

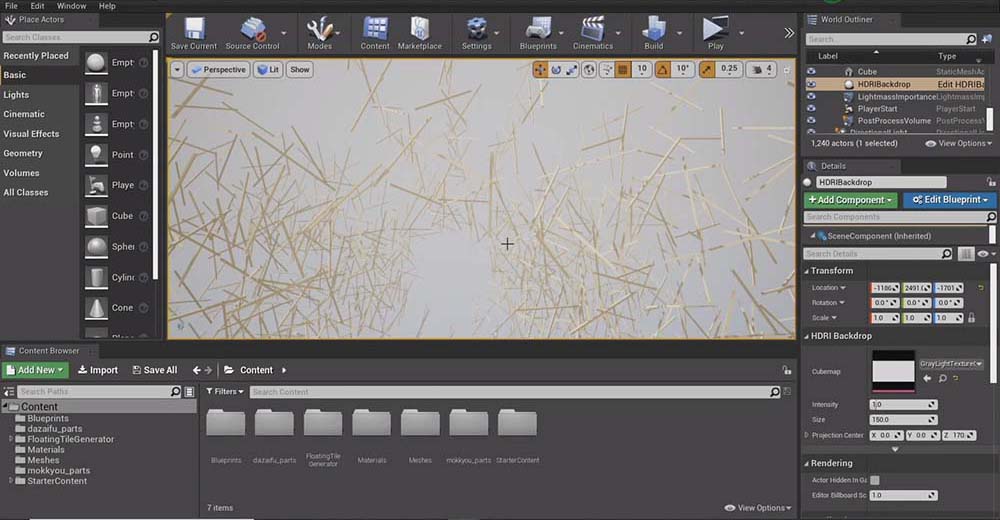

▲同社内で制作したUE4での制作中画面。社内ではテクスチャと簡易的なライティングまでを施したが、パッと見は良いものの最適化されていない状態だ。この状態でヒストリア・エンタープライズに仕上げまで任せた

▲ヒストリア・エンタープライズが仕上げた完成画

挙動や表現を適正化して、実際の動作環境で軽快に動くところまで収めるとなると同社内ではまとめきれないため、ゲーム開発の実績があるヒストリア・エンタープライズと共同して、綿密な打ち合わせを重ねて仕上げていった。ライティングや反射などのクオリティが上がったうえに、挙動を軽くするように最適化された。より多くのユーザーに体験してもらうため、スペックが低いPCでも楽しめるよう今回はレイトレーシングを使用していないという。

後述するギャラリーでのシーンでは、インタラクティブにオブジェクトを表示させて動かしていたら非常に重くなってしまい、細かい挙動の検証が難航した。そこで全てブループリントで組むことにしたわけだが、その結果、ストレスなく楽しめるほど軽くすることができたという。

▲UE4の作業画面。複雑なオブジェクトをブループリントで制御している

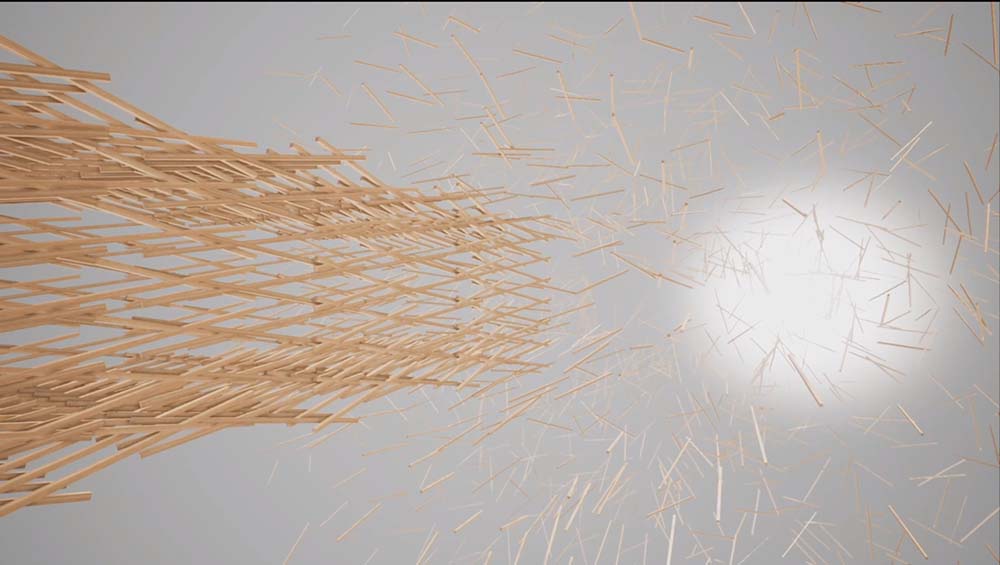

デジタル空間ならではの展示会

その他、フィジカルな体験では構造的にもコスト的にも実現できない、デジタル空間で体験する展示会場を制作したことも。同社が現段階で目指すゴールは、従来の「インタラクティブコンテンツならではの建築体験」から「ユーザーの動きに合わせて変容する空間」へと進化させ、3D空間の中で新たな体験をしてもらうことだ。実際、Web上でコンテンを配布してユーザーに楽しんでもらうことができたという。

▲バーチャルギャラリー画面

例えば、ユーザーの進行方向に合わせて奥行き方向に建築が組み上がっていくといったインタラクティブなコンテンツは、「どのように建築が考えられているか」についてゲームのようにユーザーに体感してもらいたいという意図があったのだが、この実現には音響が重要な役割を果たしたという。画面内で歩くときの足音が臨場感を高める大きな要素となっており、例えばカーペットのような柔らかいものを踏む音になったり、走ると速くなったりするなど、「音を通してインタラクティブな体感を与えることができる」という手法は新たな発見だった。

また、構造物が組み上がるときも「カタカタカタ......」と気持ちの良いリズムで音が鳴る。このように、視覚だけではなく聴覚に訴える要素が多く盛り込まれている点も本作の特徴だ。こういった事例のようなインタラクティブなコンテンツ制作は、「建築設計事務所による新たな建築の見せ方」として普及していくのではないかと考えているようだ。

▲デジタル展示会の実際のコンテンツの画面。崩れた構造が集まって、ユーザーが歩く方向に向かって構造が組み上がっていく

CGを活用したコンテンツ制作の展望

「実は、最近は綺麗な一枚画に注力している現状に危機感もある」と松長氏は話す。クライアントがハイクオリティな静止画に見慣れてきていたり、ツールの進化によって設計者でもレンダリングができるようになってきたり。また、SNSなどで見かける学生のレベルも上がっており、同社のスペシャリティを発揮していくことに難しさを感じているという。こういった現状において、UE4を活用したオリジナリティのあるコンテンツを制作していく必要があると考えているそうだ。

ゲーム性のあるインタラクティブなコンテンツ制作を建築プレゼンテーションのこれからのスタンダードであると捉え、現実空間のように仮想空間を自由に歩き回ることで建築への理解が深まり、クオリティアップにつながるというわけだ。特に、『Minecraft』や『あつまれ どうぶつの森』といったサンドボックス型ゲームと建築設計は親和性が高い。そういったゲームを建築設計事務所から発信し世界中で遊んでもらえたならば、建築がより身近な存在となるのではないか。また、前例のない新たなコンテンツが生まれるのではないかと期待しているという。今回、ゲーム開発会社であるヒストリアとの共同制作で、建築設計自体にゲームの要素が活用できるという知見が得られた。この経験を基に、今後ゲームという手法をさらに深堀りしていきたいと土江俊太郎氏は語っている。

セッションをふり返って

建築業界でのCGの活用は、実物さながらの美しいパース図からプロモーションムービーへと移り変わり、さらにはリアルタイムやVRでの表現に移行しつつある。こういった変革は必然ともいえるが、エポックメイキング的なコンテンツは未だ世に出ておらず、方向性を模索しながら各社がしのぎを削っている状態だ。その中でウォークスルー的な没入表現に留まらず、ゲーム性のある体験としてコンテンツを制作している同社の試みは興味深い。今後、建築やインダストリアルといったプロダクトデザインの領域とエンターテインメントとのクロスオーバーがますます進んでいくのではないだろうか。