XR(VR、AR、MR)を用いたエンターテインメントの企画・開発・施設運営を手がけるティフォン。2011年に深澤 研氏により設立された同社は、2017年10月に没入体験型エンターテインメント施設「ティフォニウム」(東京・お台場)をオープンした。コンテンツ制作とエンターテインメント施設の運営を並行して行い、クリエイティブとエンジニアリングを高度に融合した、エンターテインメントとしてハイクオリティなVR体験を提供している。本稿では、同社によるVR新作『IT/イット カーニバル』のメイキングをお届けする。

TEXT_石井勇夫 / Isao Ishii(ねぎぞうデザイン)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

IT CHAPTER TWO and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

-

-

『IT/イット カーニバル』

■体験人数:1〜4人

■所要時間:約25分(準備時間:約10分 体験時間:約15分)

■対象年齢:13歳以上

■料金:当日販売:3,400円、事前予約:3,200円

www.tyffonium.com

怖いだけではない、エモーショナルなホラー体験

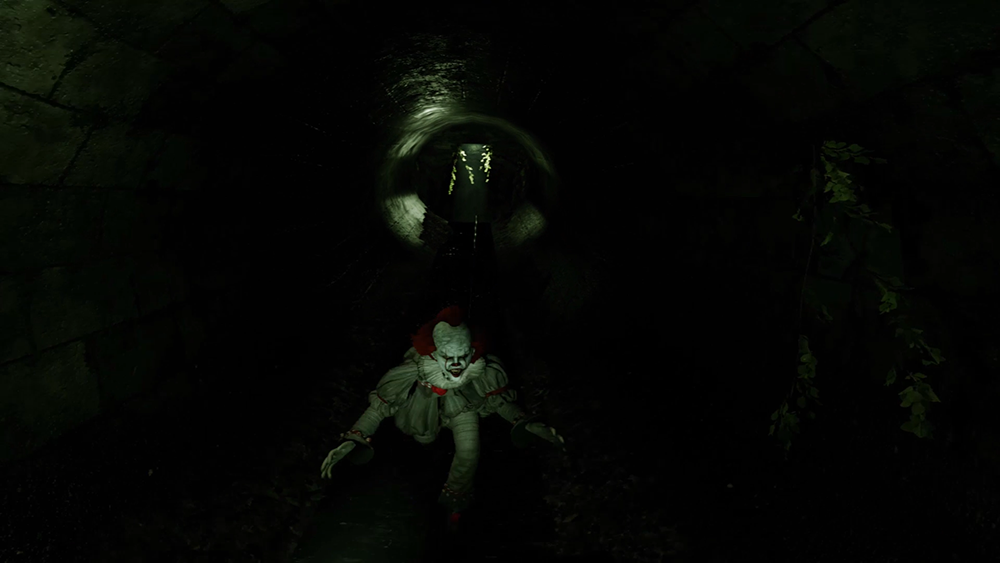

同社ではこれまでに5本のVR作品をリリースしており、映画『IT/イット THE END "それ"が見えたら、終わり。』とのコラボレーション作品である最新作『IT/イット カーニバル』は2020年10月20日(火)よりVRアトラクション施設「ティフォニウム」にて体験できる。予約は連日満員と好評で、「ペニーワイズに会いたい!」という熱狂的な『IT』ファンの夢をも叶える作品となっている。

本作のコンセプトは「ホラー体験」。同社のCEOでディレクターを務めた深澤氏は、原作『IT』の熱心なファンとのことで、「今回コラボレーションした映画版を含め、1990年に公開されたテレビ映画版『IT』やスティーヴン・キングの原作は、単に怖いだけではなく登場人物の青春や郷愁を感じるエモーショナルな作品です。『IT/イット カーニバル』でも、遊園地やカーニバル会場に迷い込んでしまったような、怖いけれどワクワクする感じや、子供時代の懐かしい感覚を疑似体験していただけたら」と話す。

▲上段・左から、深澤 研氏(ディレクター)、髙橋貴博氏(アニメーション)、 ジャーメイン・デニス氏(ライティング)、下段・左から、神谷昌臣氏(サウンドデザイナー)、邵 逸川氏(サウンドデザイナー)以上、Tyffon

▲上段・左から、深澤 研氏(ディレクター)、髙橋貴博氏(アニメーション)、 ジャーメイン・デニス氏(ライティング)、下段・左から、神谷昌臣氏(サウンドデザイナー)、邵 逸川氏(サウンドデザイナー)以上、Tyffon

実際に筆者も体験してみたのだが、家庭用VRでは味わえないリッチな臨場感に加え、いわゆる「お化け屋敷」とは異なる独特な没入体験が新鮮だった。というのも、ホラー作品ではあるものの、深澤氏の言葉の通り、これから何かが起こりそうなワクワク感と、子供の頃に感じた懐かしさが思い出されたからだ。では次項より、その舞台裏を紹介していこう。

独自の仮想世界を生み出すための設計

本作をプレイするために用意された空間の広さは4.5m✕8.5m。プレイルームに入ると、スタッフがヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)と専用の小型バックパック型のPCを装備させてくれる。その状態で室内をグルグルと歩き回ってアトラクションを楽しむことになるのだが、部屋の四方に設置されたトラッカーがプレイヤーの動きを常にトラッキングしており、プレイヤーごとにインタラクティブなイベントが起きるしくみとなっている。

背中に背負ったバックパック型PCはそれほど大きいものではないため、プレイ中の装着感は気にならなかった。HMDに関しても同様で、スタッフの手で装備してもらうときこそ少々緊張したものの、HMDを装着してしまえば完全にVRの世界に没入してしまうため心配は無用だ。また、プレイルームの壁面には小型の送風機が複数設置され、作中で不気味な風を発生させる仕様となっている。その他にも、音響設備は単純なステレオではなく、プレイヤーの周囲360°をぐるりと包み込む立体感のある音源が使われていたり、VR体験中は作中で起こるイベントと同期して室内の設備が実際に稼働し強弱様々に振動したりするなど、設備は非常に充実している。床の振動システムについては、記事の後半で詳しく紹介しよう。

このように、人間の五感に働きかける「体験の設計」が綿密に行われていることにより、4.5m✕8.5mと限られた狭い空間であるにも関わらず、筆者は『IT』の世界に完全に迷い込んでしまったというわけだ。

▲バックパック型PCとHMDを装備するとこんな感じだ。コントローラは懐中電灯となる

制作フローに関しても紹介していこう。まずは深澤氏が映画の脚本を基にスクリプトを書いていくことから始まる。深澤氏によると、制作がスタートした段階では映画がまだ完成していなかったとのことで、ネタバレにならないようすり合わせが難しい部分があったという。「米・ワーナーブラザースの担当者と密な意見交換を繰り返しつつ、比較的自由にアイデアを出すことができました。VR作品ならではのオリジナリティを加えることもでき、こだわって制作をすることができました」と深澤氏。提案したアイデアが実現したのは、VR作品と本作に注ぐ深澤氏の熱意に打たれたワーナーブラザース担当者との信頼関係によるものだろう。

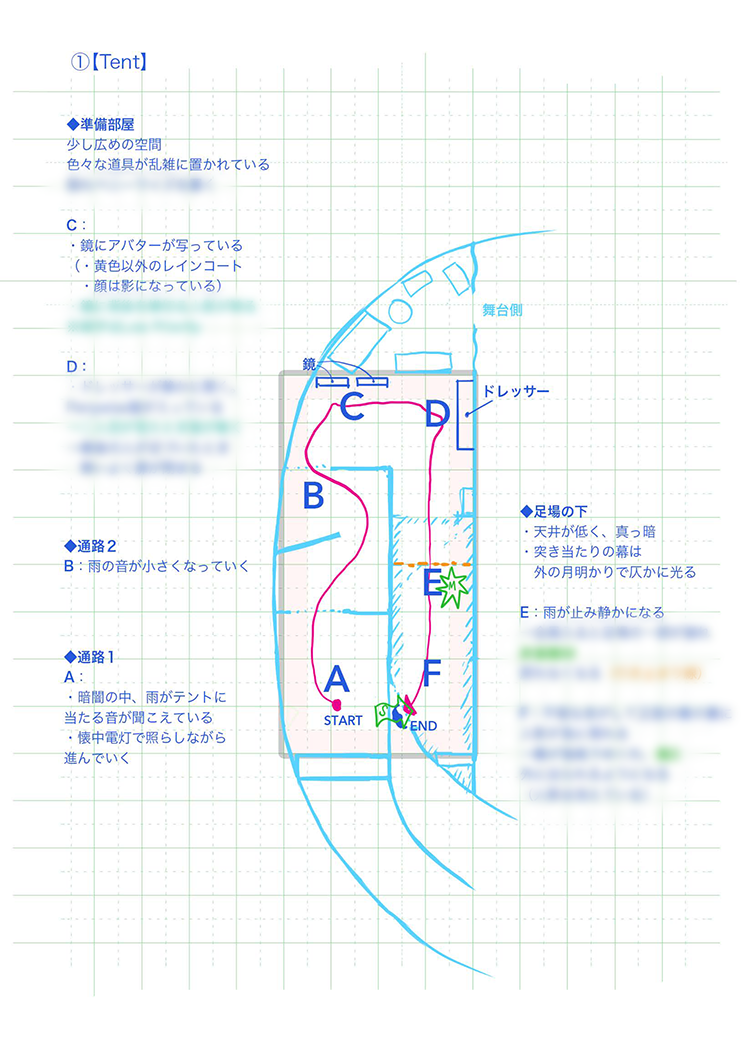

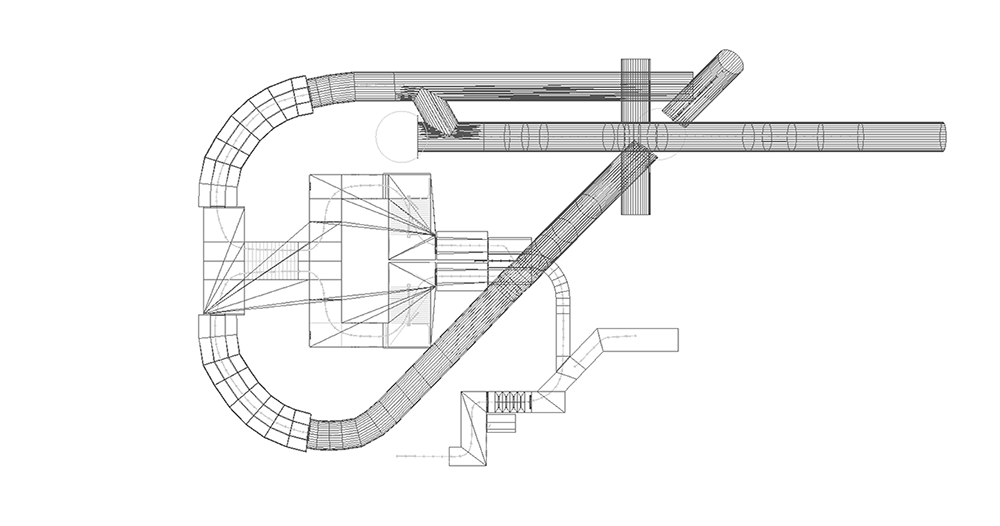

深澤氏によるスクリプトがざっくりと完成したらコンセプトアートを描き、マップに落とし込んで具体的にルートを設計していく。4.5m✕8.5mと決して広くはない空間だ。壁にぶつからないようにするのはもちろん、広大なVRの世界を自由に歩き回ることができるよう設計していく。深澤氏によると、ルートは必ずしも同じ道や同じ地点を通過する必要はないとのこと。テント内部を例に説明すると、テントに入るときと出るときでは、VR内では同じ位置でも実際にプレイヤーが立っている(現実世界の)位置は異なる。また、CGの背景やモデルの構造が物理的に正しくなくとも、VRフィールド内を歩き回ると違和感のない構造となっているという。

▲【左】深澤氏が書き起こしたテント内のマップ。テントの中から外へ出るまでのルートだが、テントの出入口の位置がズレている。もちろん、プレイしているとそういったズレは気にならない/【右】カーニバル会場のメインストリート手前。ただ歩かされているだけ、という感じがしないよう障害物を置いたり風船についていくようにさせたり、あくまでも「プレイヤーが自分の意思で歩き回る」ことを意識して誘導している

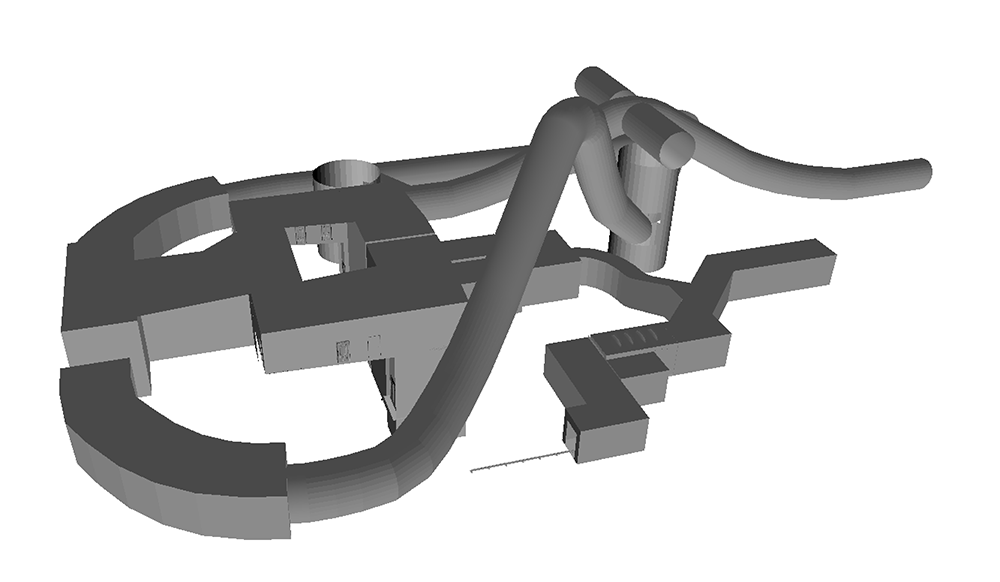

こうして設計されたマップを基に、舞台となる背景や建物、プロップなどをMayaでモデリングし、ウォークスルーのプリビズをMotionBuilderで制作していく。制作の際は、実際にプリビズ状態のVR空間に入って確認し、設計したルートやモデルの見映えを体験しながら微調整をくり返してブラッシュアップしていく。他の映像作品の制作と異なるのは、「実際に人間が動いて体験する」という点であり、どのように感じるかをイメージしながら細部を詰めていくことが重要だという。今回、前作『CORRIDOR(コリドール)』で培った経験を基に制作を進めたとのことだが、プリビズ~微調整のやり取りは10回以上に及んだそうだ。

とりわけ難しかったのは、ただまっすぐに進むだけではカーニバル会場に迷い込んだ感じがせず、ただ歩かされているだけとなってしまい、面白味と臨場感に欠けてしまうという点だったと深澤氏。「ところどころに障害物を置いて蛇行させたり、フワフワと漂う風船についていくようにしたり。プレイヤーが自発的かつ自由にフィールドを歩き回ることができるよう工夫しました」(深澤氏)。

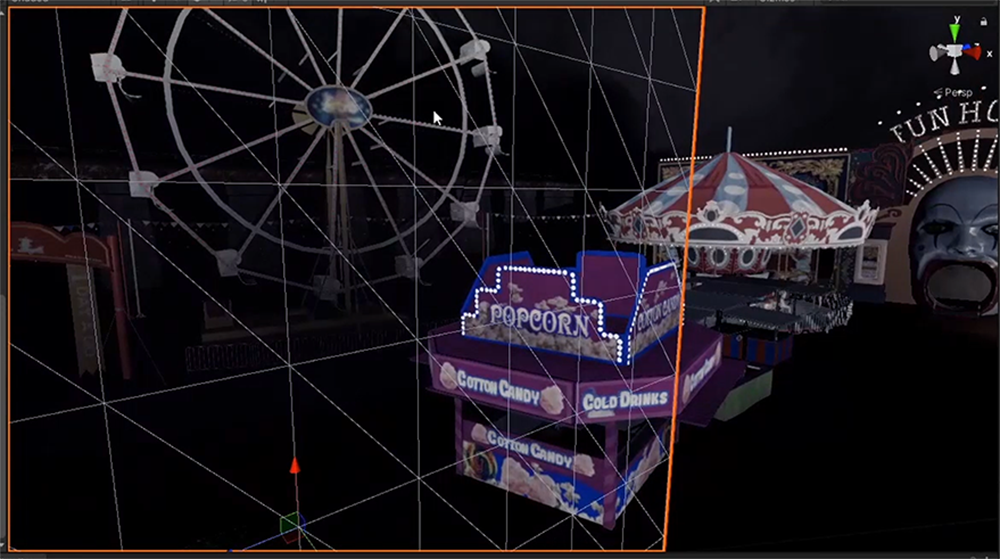

▲プリビズ初期のビジュアル。実際にVR内に入ってルートや雰囲気を確認しつつ、ルート設計を含めた修正&調整をくり返して演出を詰めていく

▲ある程度調整をくり返した段階のビジュアル。細部が詰められ、目指す世界の完成が見えてきた

VR酔いを軽減させる工夫と

安全に楽しむためのアニメーション

CGパートの制作工程をざっくりと説明すると、まずはMayaでカーニバル会場全体のモデリングをしてテクスチャを設定し、次にMotionBuilderでアニメーションを付けていく。それをUnityにインポートしてシェーディングやライティングを施してビジュアルをつくり上げていくながれとなっている。ちなみに同社ではUE4も使用しているが、前作『CORRIDOR(コリドール)』の制作で得た知見からUnityを選んだという。一般的にUEの方が映像のクオリティが高いという印象があるが、Unityでもハイエンドな画づくりが可能だという判断であった。

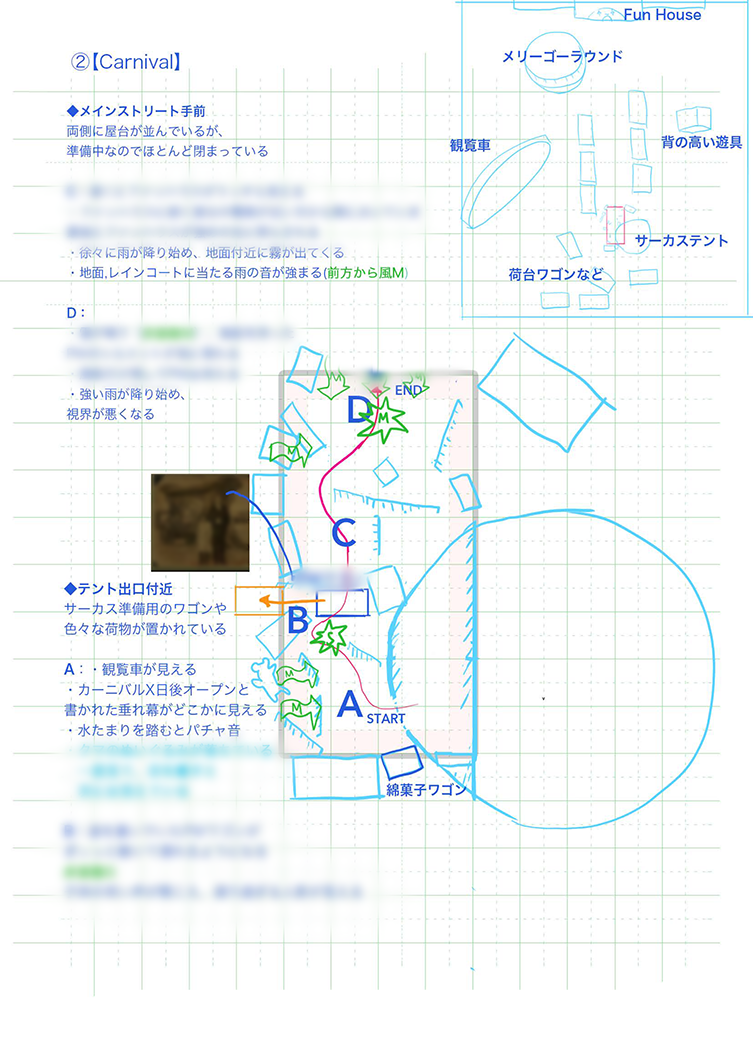

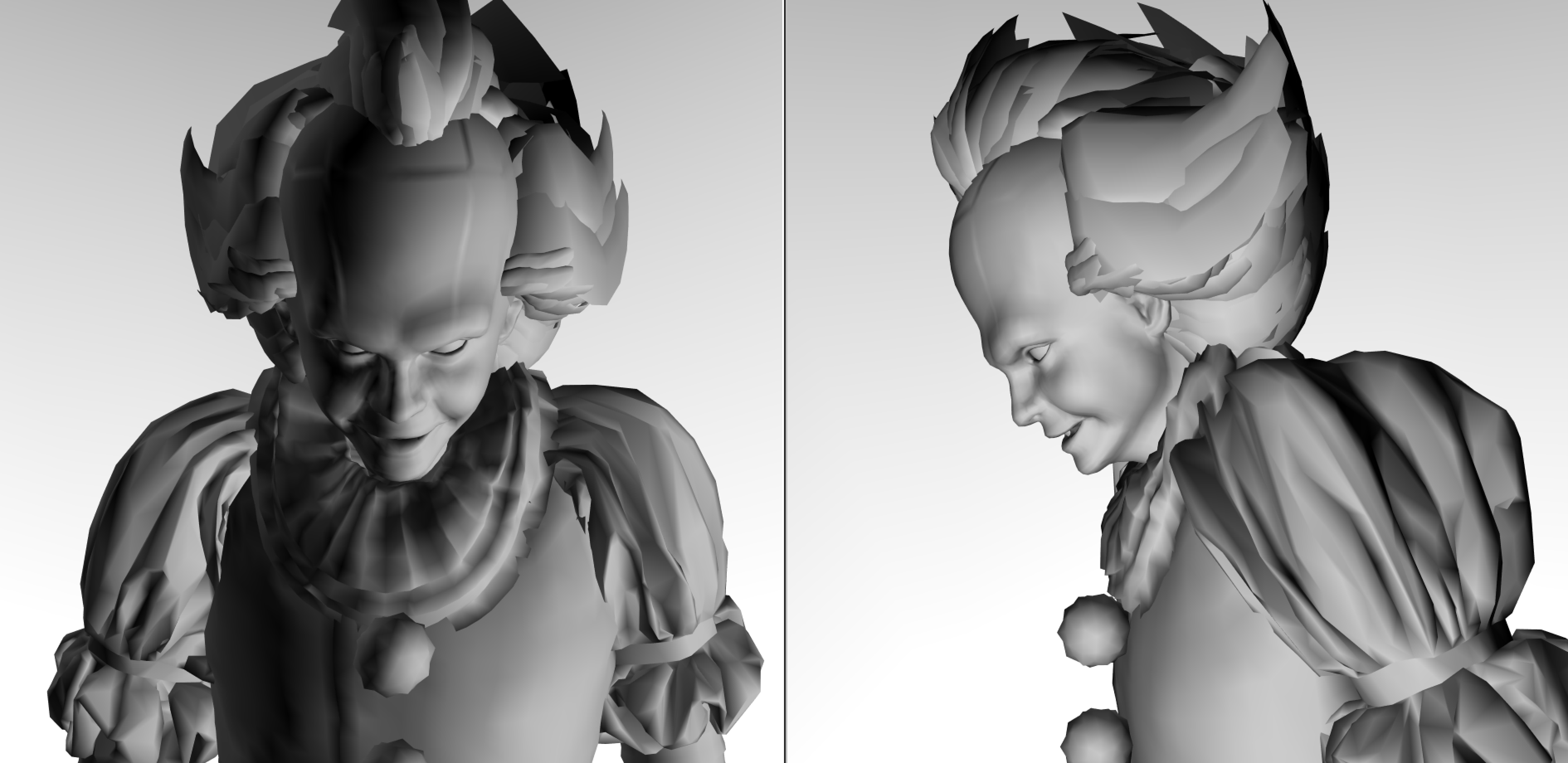

▲ペニーワイズのモデル。上段がデフォルト状態、下段がモンスターに変形した状態で、それぞれ左がグレーモデル、右がUnity上でシェーディングされた状態。モーフィングも非常になめらかで、美しくも不気味な仕上がりとなっている

VR酔いの対策について、「(VR空間内を)歩いているときは酔いにくいのですが、乗り物に乗ると比較的酔いやすいと言われています。本作では、ダークライドに乗るシーンでVR酔いしにくいよう配慮しました」と、アセット制作やアニメーションを担当した髙橋貴博氏は話す。プレイヤーの体調まで考える必要があるのもVR制作の特長だろう。

髙橋氏が話すように、中盤でスリラーカー「ダークライド」に乗って移動するというイベントがあるのだが、VRコンテンツでは乗り物酔いに似た「VR酔い」が起きやすいため、細かい配慮と対策が必要だ。例えば、ダークライドでの移動中は周囲を暗くして目に入る情報を減らし、視線の先に「注視点」となる点光源を置くなどして、視点をある程度定めることでVR酔いを防いだり、ダークライドが角を曲がる際はカーブを緩やかにしたり、また斜面を下る際も、ある程度は次の展開が予想できるようイベントをつくり、気持ちと身体の準備ができるように工夫するといった具合だ。こういった配慮をしつつ、VR酔いしやすいプレイヤーによるテストを重ねて制作されている。

▲ダークライドの入り口。この先に何かが起こる予感が......。ちなみに、VERY SCARY(とても怖い)とNOT SCARY AT ALL(全然怖くない)の2つのルートが用意されており、怖いのが苦手なプレイヤーでも楽しめるよう配慮されている

▲【上】ダークライドの上面図。VR酔い対策として、カーブの角度を緩くするといった配慮がなされている/【下】ダークライドの俯瞰図(グレーモデル)。高低の動きがありVRの楽しさを感じる演出となっている

▲「視線の向こうに何かある」ことをうっすらと見せることで、プレイヤーは次の動きが予測できるためVR酔いが緩和される。このシーンでは、手前にいるペニーワイズに注目するようライティングを当てることで、注視点がブレることなく視線誘導されている

また、たとえ仮想空間とはいえ実際に身体を動かして遊ぶ以上、安全性への十分な配慮を怠ってはいけない。VR内を歩いていて「実際(現実)の壁」に近づくと「シャペロン」という格子状の表示が現れて激突を防いだり、プレイヤーが想定外の激しい動きをするとシステムが止まったりと、誰でも楽しく安全に遊べるよう十分に配慮した。とはいえ安全面に配慮し過ぎてしまうと、作品全体が地味で大人しくなってしまいせっかくのスリルが損なわれてしまうので、ちょうど良いバランスを見つけ出すセンスが問われる。このように、演出の段階でしっかりと想定し、VR酔いや安全性に対するテストを入念に行なっておくことがVRコンテンツの制作では重要となる。

[[SplitPage]]

臨場感のあるグラフィックと「余白」の演出

本作はバックパック型のPCを背負いながらのプレイとなるため、高品質のVR空間が堪能できる。そこで、高性能のマシンスペックを最大限に引き出すための演出と映像制作がなされているのだが、Unityで構築されたハイクオリティなアセットがホラーの雰囲気を十二分に引き出している。とりわけ、ライティングと霧が織りなす不気味な世界は一見の価値アリなので、ぜひ体験してほしい。

さて、ハイスペックPCとはいえ、こういったリアルタイム系のCG作品ではレンダリング負荷の軽減が課題となる。本作において、レンダリング負荷の軽減で最も力を入れたのは、カーニバル会場に灯る無数のライトである。電球のようなライトが点滅するアニメーションが施されているが、これら電球の全てをライトとして配置するとレンダリング負荷が高くなりすぎてしまう。そこで本作では、エミッシブルテクスチャにベイクして、UVベースのアニメーションにしてコントロールするという手法が採用された。

▲Unityでアセットをレイアウトしただけの状態

▲ライティング風のテクスチャを入れたUnity画面。電球の数は多く見えるがライトは置いていない。シェーディングやライトを極力使用せず、テクスチャをアニメーションさせることで負荷を下げた

▲エミッシブルテクスチャにベイクしてUVベースでアニメーションさせることで、レンダリング負荷がかからないようにしている

また、不気味さと不安感を煽る「霧」の表現は、演出のポイントとして印象的に使用されているわけだが、ここでもレンダリング負荷の軽減は課題となった。今回はプレーンにプロシージャルテクスチャとして貼り付けた霧とボリュームフォグとを混在させて負荷を軽くすることで、カーニバル会場に立ち込める不気味な霧の演出に成功した。

これらのシーンでシェーダとライティングを担当したジャーメイン・デニス氏は、「ライティングにおいてチャレンジングだったのは、冒頭で狭いテントの中を歩いて広い空間に見せたところや、クライマックスでスムーズに緑から青にライティングを変化させるところでした」とふり返る。このシーンに関してはネタバレ回避のため触れないでおくが、デニス氏こだわりのクライマックスは必見だ。

▲本作でとても印象的な霧の表現。プロシージャルテクスチャとボリュームフォグを混在させて、マシン負荷を抑えつつも雰囲気のあるクオリティの高い演出を実現した

▲手前のプレーンにプロシージャルテクスチャとして霧が貼られている

このように、レンダリング負荷を抑えつつも美しいグラフィックを実現した一方で、深澤氏は「あえて見えない怖さ」にもこだわったという。「VRは視覚的な体験だからこそ、霧の中のような見えないものへの恐怖や、もしかしたらそこに何かあるのではないか......という『余白』をつくり、プレイヤーの感情に訴えかけるよう意識しました」と演出意図を語る。美しく臨場感のあるグラフィックと深澤氏による「余白」の演出。フィジカルとメンタルの両方からリアルなホラー体験をつくり出している。

そのほか、雨の演出にもこだわっており、テントやプレイヤーが身に着けているレインコートに雨粒が跳ね返る飛沫までつくり込まれている。実際、ボタボタと雨粒が当たる感覚があったと言うプレイヤーも多いという。

感覚にダイレクトに訴えるリアルな演出

~音響演出と床の振動~

フィジカルな演出についてもう少しふれておこう。本作では、音響効果がリアルなVR体験をさらに盛り上げている。サウンドデザイナーの邵 逸川氏は、「平面的な5.1chや7.1chのステレオとはちがい、高さも含めた360度の3Dで音を表現しています」と話す。音源の再生方式は大きく分けて、そのまま再生する「チャンネルベース」、音源の移動を含めた「オブジェクトベース(ヘリコプターが移動するときなど)」、人間の移動を考慮した「シーンベース(ヘリコプターを目で追うとき、ヘッドホンの回転を考慮した再生方法)」の3つがあり、これらを適材適所で使い分けているとのことだ。

「VRコンテンツの開発とアトラクション施設の運営を並行して手がけるメリットは、こういった音響効果にも大きく寄与しています。ティフォニウムで使用するヘッドホンは決まっているため、機材のダイナミックレンジを最大限に使うことができました」(邵氏)。小雨の音や風の音、クライマックスで味わう大音量にいたるまで、「そこにいる」という臨場感を最高まで高めるために、音量に幅をもたせることが可能となったという。また、例えば霧の中ではプレイヤーごとに音が聞こえてくる方向が異なるなど、「音の方向性」を活かして一緒に歩いているプレイヤーを混乱させるというトリックも施されている。これは、通常のステレオヘッドホンではできない手法で、作中の各所でこのようなトリックがバリエーション豊かにしかけられている。

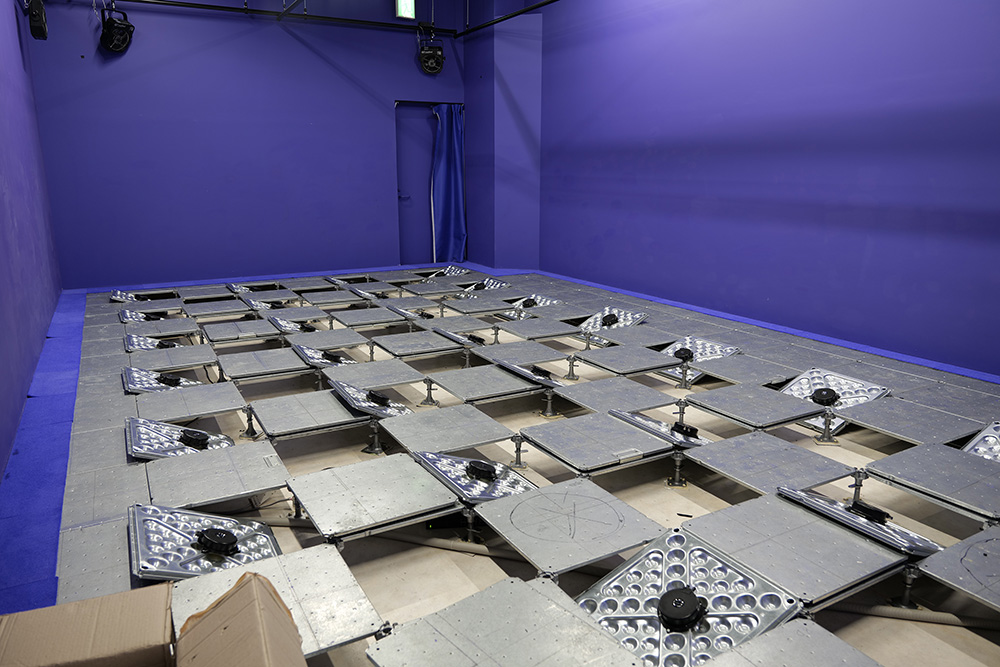

さらに、これら音響効果に床の振動が加わることで、よりリアルなVR体験が実現している。床振動システムは、耳には聞こえない低周波が出力される強力なスピーカーが床下に32個配置されており、3000Wの大電力/8チャンネルで個別に振動させている。例えば、足元の板が崩れるシーンでは大きくガタンと揺れるという振動による演出が施されているのだが、このとき床を振動させている低周波は音として耳には聞こえず、床下から振動が伝わってくるだけとなっている。ちなみに、これらの制御はWindowsサーバからコマンドを送って音(低周波)を出しており、同社がゼロベースで開発したものだ。

▲床下にしかけられた振動装置。しくみはスピーカーと同じだという。家庭用VRでは味わえないギミックだ

BGMとしては、「メリーゴーランド」、「ダークライド」、「クライマックス」の3曲が用意された。冒頭で登場するメリーゴーランドのBGMは、楽曲をギターアンプで実際に鳴らし、それをマイクで録音したものを使用するというひと手間が、カーニバル会場の雰囲気を忠実に再現している。BGMを担当したサウンドデザイナーの神谷昌臣氏は、「遊園地に行ってみるとこういったアンプで音楽を鳴らしていますよね。実際のメリーゴーランドでも、上部に小型のアンプがしかけられていてそこから音楽がながれていたりします。アンプのサイズから設置する位置まで、割と忠実に再現しています」と説明してくれた。そうやってつくられた音源はVRの中でも天井位置に点音源として置かれ、レンダリングしているとのことだ。

人間の身体感覚と心理をフルに刺激する没入体験

VRは視覚だけのコンテンツと思われがちだが、今回の取材を通して、音や振動、風といった物理的な刺激から、知らない場所を迷いながら歩くときの不安な感覚まで、人間の身体感覚と心理をフルに刺激する技術がふんだんに採り入れられていることがわかった。VRコンテンツの開発からエンターテインメント施設の運営まで一貫して手がけているからこそ実現した特別な没入体験であり、ソフト(コンテンツ)の面白さをハード(設備)で倍増させて、極めてクオリティの高いVR体験を提供しているのだ。

プレイヤーが存分にVRを楽しむために、制作の裏側では体験の質や方法、安全面など様々なことが考え抜かれている。今回、本作を実際に体験し、リアルな雨の音や感触、風まで感じるVRの世界を自分の意志で自由(実際は深澤氏の設計どおり)に歩き回ることができたのだが、実在するカーニバル会場に迷い込んでしまったようにさえ感じた。ストーリーの先がわからない不安と、冒険心を刺激するワクワク感。子供の頃に、夕方遅くまで探検ごっこをして遊んだときのような不思議な郷愁。ホラー作品としてただ怖いだけではなく、どこか懐かしさを覚える新しい感覚は、家庭用VRでは味わえない体験と言えるだろう。