産学連携に率先して取り組んできた先駆者たちは、今日までにどんな経験をし、どんな考えをもち、どんな展望を抱いているのか。オンラインの座談会にて、ざっくばらんに語り合ってもらった。

※本記事は月刊『CGWORLD + digital video』vol. 270(2021年2月号)掲載の「第2特集 産学連携のトリセツ/「 産」と「学」を分けない。壁を壊し、地続きにする」を再編集したものです。

TEXT_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_尾形美幸 / Miyuki Ogata(CGWORLD)

三者三様の産学連携の取り組み

CGWORLD(以下、CGW):はじめに自己紹介をお願いします。

長谷川 勇氏(以下、長谷川):スクウェア・エニックス テクノロジー推進部の長谷川です。社内の技術的な課題を外部のリソースを使って解決するしくみづくりに取り組んでいます。各大学との共同研究にも関わっていますが、どちらかと言うと、共同研究のためのしくみづくりの方がメインの業務です。

-

-

長谷川 勇氏

スクウェア・エニックス

テクノロジー推進部 シニア・マネージャー/R&Dテクニカルプロデューサー。オープンソース、ソフトウェアプロダクト、エンタープライズシステムなどの開発を経て、ゲームプログラマーに。スクウェア・エニックスに入社後は、Luminous Studio(現、Luminous Engine)、『FINAL FANTASY XV』の開発に参加し、VFX・UIを担当。専門は言語処理系。SIGGRAPH Asia 2018 Real Time Live! チェア、情報処理学会 ソフトウェア工学研究会 運営委員、情報処理教育委員。共著に『ゲームエンジニア養成読本』(技術評論社)がある。

三上浩司氏(以下、三上):東京工科大学 メディア学部の三上です。私は純粋な学術畑出身ではなく、産業界でキャリアをスタートしました。大学卒業後、新卒で日商岩井という総合商社に入社し、コンテンツを提供するサービスやインフラ、ビジネス全体のしくみをつくっていく中で、「もっと中身の制作に関わりたい」と思うようになり、本学のクリエイティブ・ラボの設立にプロデューサーとして参加しました。その後、本学の教員になり、学術界に転向してからは「産も学も自分の土壌」という少し変わった気持ちで、産業界の方々とお付き合いをさせてもらっています。

-

-

三上浩司氏

東京工科大学

東京工科大学 メディア学部 教授、東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 教授。1995年より家庭用ゲーム機の通信対戦サービス、メタバースビジネスなどの起ち上げに従事した後、1998年に金子 満氏(JCGL創設者)と共に東京工科大学 片柳研究所にクリエイティブ・ラボを設立。プロデューサーを務める。ゲームデザイン研究やxRを活用したエンターテインメントの拡張や、手描きアニメ表現のCGアニメーションやゲームへの応用などに従事。博士(政策・メディア:2008年 慶應義塾大学)。共著に『ディジタルアニメマニュアル2009』(デジタルアニメ制作技術研究会)などがある。

http://mkmlab.net

簗瀬洋平氏(以下、簗瀬):ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン(以下、ユニティ) クリエイター・アドボケイトの簗瀬です。私の担当は学術で、ミッションは「学術の世界でUnityを使ってくれる人を増やす」というものです。やり方は個人の裁量にまかせられているので、私の場合は、大学の方々と一緒に共同研究を行い、しっかりと成果を出していくことをメインの活動にしています。その活動を通して、Unityを使った優れた研究を増やしていくことを目指しています。

-

-

簗瀬洋平氏

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン

クリエイター・アドボケイト(学術)。ゲームデザイナー/シナリオライターとしてゲーム制作に携わる。主なプロジェクトは『ワンダと巨像』『Folks Soul 失われた伝承』『魔人と失われた王国』など。2012年よりスクウェア・エニックスでリサーチャーに転進、現在はユニティ・テクノロジーズ・ジャパンで学術・教育方面を担当しつつ研究者として活動。東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員、大阪芸術大学 アートサイエンス学科 客員教授、慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科付属メディアデザイン研究所 リサーチャー。

https://sites.google.com/site/yoh7686/home

CGW:現在ご自身が取り組んでいる産学連携の、具体的な内容を教えてください。

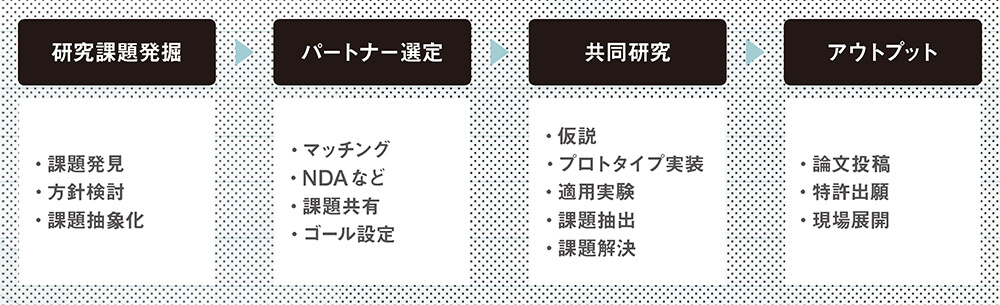

長谷川:開発現場における課題を発見・抽出し、それを抽象化して大学側に公開するためのプラットフォームをつくっています(プラットフォームの詳細は月刊『CGWORLD』vol. 270で紹介)。産学連携に興味をもつ組織は多いですが、利害が一致せず、上手くいかないケースが多々あります。産学の間を取りもち、上手く利害が一致する大学とマッチングさせ、共同研究を軌道に乗せる術を日々模索しています。

▲吉田則裕氏(名古屋大学)、小川秀人氏(日立製作所)、長谷川氏らによるCEDEC 2019のセッション「その課題,大学と一緒に解決しませんか? ~産学連携・共同研究のススメ~」の発表資料より抜粋。大学と企業が共同研究に取り組む場合の代表的なながれを示している。これはあくまで代表例であり、例えば研究課題発掘とパートナー選定が前後するケースもあり得る

三上:企業の方々からは様々な問い合わせをいただきますし、折にふれて情報交換もしています。大学が取り組むに値する課題で、目指すゴールがきちんと定まっていれば、共同研究をスタートさせます。実際、私の研究室はスクウェア・エニックスさんと積極的に情報交換をしながら課題の発見に取り組んでいます。企業内で課題を発見し、その後でパートナーの大学を探すというケースもあると思いますが、先にパートナーを選定し、一緒に課題を探すというケースもあります。スクウェア・エニックスさんと当研究室の関わり方は後者にあたりますね。2019年からはバンダイナムコスタジオさんとも産学連携に取り組んでおり、当研究室を含む5つの研究室が参加しています。すでに課題共有まで進んでおり、長期的な視点でもって共同研究を進めています(共同研究の詳細は月刊『CGWORLD』vol. 270で紹介)。

簗瀬:私の場合は、客員研究員やリサーチャーとして大学の研究を支援するというかたちをとっています。代表的なものだと「Unlimited Corridor」や「StratoJump」などの共同研究があります。これらの研究では、産業界の視点から研究テーマ自体を提案しました。さらに私の場合は学術界に対する理解もあるので、コンテンツ制作関連の研究をどのように論文にしていくか、アピールしていくかといったアドバイスもしています。

産と学は、お互いを補完できる存在

CGW:先ほど、長谷川さんは「利害が一致せず、上手くいかないケースが多い」とおっしゃいました。産と学とでは利害が大きくちがう点が、産学連携を難しくしているのだと思います。皆さんは、どこにメリットを感じて産学連携を推進しているのでしょうか。「ここがうれしい」という要点を教えてください。

長谷川:産業界だけでは解決できない課題を、学術界の助力を得ることで解決できる可能性があります。逆に、産業界の知見が学術界の研究に役立つこともあります。お互いを補完できるという点で、産学連携にはとても大きな価値があります。近年の研究開発は目まぐるしい速度で進んでおり、当社だけでゲーム開発に関わる全領域の最新動向をリサーチすることは困難です。かといって、競合他社との協業は難しい場合が多いです。大学は共同研究の相手として非常に選びやすいという側面があります。実際、欧米のゲーム会社やCGプロダクションでは、共同研究を通して最新動向に関する理解を深め、学生との交流を通して次世代の開発者も育成し、採用にもつなげるしくみが定着しています。

三上:本学は「実学主義」という教育理念を掲げており、「産業界で役立つ研究をする」ことを目指しています。産業界のトップレベルの方々の課題を共有してもらえることは大きなメリットです。信頼されている証でもあるので、誇らしくもありますね。費用を頂戴できる共同研究の場合は、機材や研究員の雇用、海外での研究発表、論文誌への投稿にかかる費用を捻出できることもメリットのひとつです。一方で、例えば国際学会の学会誌論文(Journal論文)の採択数を重視し、実学にはさほど重きを置かない大学の場合は、先のような点はメリットにならないかもしれません。

簗瀬:三上先生がおっしゃるように、私の周囲にも企業から相応の費用を受け取って共同研究をしている研究室は多いです。ただ、そういうケースばかりだと「産学連携はハードルが高い」と思う企業もあります。当社の場合は、研究費を大学に支払うかたちはとっていません。その代わり、研究者でもある私が大学に出入りし、研究や論文指導を一緒に行い、成果を出していくようにしています。

CGW:研究費は支払っていなくても簗瀬さんの人件費はかかっているわけですし、成果が出ているなら、双方にメリットのある関係性と言えそうですね。

三上:同感です。実際に共同研究が始まれば、企業の方々が大学に来て、一緒に研究をすることになります。自分たちのホームグラウンドで、プロフェッショナルの仕事を見たり、意見を聞いたりできます。しかも学生たちも、アルバイトのような立場ではなく、主体的に研究に参加できる。学生の立場からすれば、未来を開拓する技術を用いた就業体験ができることは大きな価値です。これまでに身に付けた技術や知識を実践でき、産業界の実状を知ることができ、指導やアドバイスも受けられます。適切なパートナーを見つけるために時間がかかったり、学生の技術や知識が不十分だと恩恵を受けられなかったりといった側面はあるものの、上手く作用すれば、産学連携による共同研究はすごく魅力的なものになります。

CGW:就活のための業界研究という点でも、メリットがありそうですね。

三上:はい。加えて、産学の交流が新たな講師を迎えるきっかけになるケースもあります。例えばユニティの安原広和さん(ゲームデザイナー)は、特任准教授として着任されており、ゲームデザインやUI・UXデザインの指導を担当しています。バンダイナムコスタジオの方々にも、共同研究の一環で今年度から特別講義を実施していただいています。これもまた、産学連携のメリットのひとつだと思います。

簗瀬:産業界の方々が、学術界の方々の論文やその発表に対して、「この研究は、こういう用途に活用できるのでは?」「この点は、実用的だと思いますよ」といった意見を伝えてあげると、ものすごく感謝されますね。実用性がないように見える研究でも、まったく異なる視点から見ると、急に展望が開ける場合もあります。視点のちがう人々の交流を通して、新たな気づきが得られることも産学連携のメリットでしょう。学会に参加する大学関係者の指摘は厳しいものが多く、「新規性がない」「使い道がない」といったことを言われがちですが、産業界の方々がポジティブな意見を伝えることで、医療やゲームへの転用の道が拓けたケースもありました。

長谷川:産業界からのポジティブなフィードバックは研究のモチベーションにもつながるようですね。安生健一さんの招待で、ニュージーランドにあるビクトリア大学のCMIC(Computational Media Innovation Centre)を訪問した際、学生のとある研究を「おもしろいですね」と褒めたら、すごく喜んで、今まで以上に研究に打ち込むようになったという話を後から聞きました。

[[SplitPage]]相手のメリットへの不理解が落とし穴をつくる

CGW:上手く作用すれば、産学連携はうれしい事態に発展するわけですね。その一方で、上手く作用しない場合は、うれしくない事態になってしまいますよね。これまでに経験した課題を教えてください。

長谷川:先ほど、簗瀬さんが「研究費を大学に支払うかたちはとっていません」とおっしゃったのを聞いて驚きました。研究課題を発掘し、パートナーを選定し、共同研究を開始する段階まで進むと、一緒に共同研究をしている教員や学生以外の方々、例えば大学の産学連携機関や、TLO(Technology Licensing Organization:大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人)の方々も関わってきて、研究成果を利用するためのライセンス契約が大前提となり、話が止まるケースがあります。当社が研究費を負担し、社内の知見や情報を提供した上で、その成果を使う際にはライセンス料が必要で、競合他社にも販売するとなると、その大学との共同研究の有用性を社内で説明できず、八方塞がりになってしまいます。

簗瀬:そういう展開になることが、私にとっては意外です。例えば私がUnityの機能開発のために大学に研究を委託するなら、研究費を支払うのは当然だと思います。しかし、そうではない先端的な研究で、研究費や特許使用料の支払いを必須にするのは無理があるのではないでしょうか。

三上:難しい課題で、よく聞く話でもありますね。2004年に国立大学が法人化して以降、運営費交付金は年々減少しており、国立大学も自力で運営費を集める必要に迫られています。その結果、外部から運営費を調達してくる組織や、知的財産をお金に変えるTLOのような組織が活性化したという背景があります。もちろん公立・私立大学においても運営費の確保は重要で、類似の組織がつくられています。共同研究に携わる先生が研究成果の利用に対して柔軟な考えをもっていたとしても、大学の内規で研究費や特許の運用方法が決まっていると、特約を設けるのは難しいだろうと思います。

長谷川:研究環境を維持するために運営費が必要であることは理解できますので、研究費などをお支払いすること自体は必要だと考えています。ただ、産学連携には様々なやり方があり、本格的な共同研究や特許出願にいたらないケースもあり得ます。例えば、岡山県立大学の横川智教先生と一緒にモデル検査をゲーム開発に適用する研究(詳細は月刊『CGWORLD』vol. 270で紹介)に取り組んだときには、課題共有をした後、早々に論文共著にいたりました。インターンの受け入れや、大学での講義の実施も産学連携に含まれると思いますし、それらが共同研究のきっかけになるケースもあるでしょう。最適なやり方を探っている段階で大学側の方針を大前提にされると、途端に話が進まなくなるので、幅広い選択肢をもつことが重要だと思います。

CGW:大学のメリット確保を大前提にしすぎると、企業のメリットがなくなってしまったり、産学連携の柔軟性が損なわれてしまうわけですね。

簗瀬:長谷川さんの話とは対照的に、企業が大学のメリットを理解していない場合もありますね。例えば、ある企業が新製品の評価実験を大学に委託した際に、「発表前の製品なので、実験結果の学外での発表は控えてください」という条件が付けられ、委託費用の支払いもなかったというケースがありました。成果を公表できず、費用もいただけないとなると、大学にはほとんどメリットがありません。成果の公表を了承し、研究費を出していたにも関わらず、明確なゴールが定まっておらず、成果の活用もしていなかったというケースもありました。共同研究は口実で、企業の目的は学生の採用だったというのが実情です。共同研究や講師の派遣を行なった結果、学生の採用につながったという事例は古今東西にあると思いますが、最初から採用を主目的にするのはおかしいと思います。

三上:お互いのメリットに対する理解が浅いと、思わぬ落とし穴にはまったり、暗礁に乗り上げたりしがちですね。私は、そもそも「産」と「学」を分けて考えること自体に問題があるように思っています。カンファレンスや学会で産業界と学術界の方々が情報交換をしたり、産学連携に関する抱負や考えを共有したりできる場が増えていけば、産学連携が上手く作用するケースも増えていくでしょう。実際、バンダイナムコスタジオさんとの共同研究はCEDECでのご縁がきっかけでスタートしました。同じ場所に集まって「仲間」になってしまえば、相互理解が深まり、物事がスムーズに進むようになるのでは? というのが私の意見です。

簗瀬:それはすごく思いますね。企業は修士課程や博士課程の修了生を積極的に採用してほしいですし、採用された方々は就職後も学術界との関係を切ることなく産学連携の旗振り役になってほしいです。実際、かつて所属していた研究室と一緒に共同研究を続けたり、企業に所属して仕事をしながら大学の博士課程で研究をしている人もいます。そういう方々が増えれば増えるほど、産学の壁が壊され、両者の関係性が地続きになっていくと思います。

CGW:例えば、オー・エル・エム・デジタルの四倉達夫さん(R&D Lead)や前島謙宣さん(シニアソフトウェアエンジニア)は、長いキャリアを通して幅広い産学のネットワークを培っており、その中には出身研究室(共に、早稲田大学 森島繁生教授の研究室出身)のつながりも含まれているようですね。ちなみに「こんな共同研究は失敗しやすい」という傾向はありますか?

三上:大学は、長期的な視点をもった研究が得意です。一方で、企業は仕事に即時活用できる成果を求める傾向にあります。この部分の相互理解が浅いと、失敗しやすいですね。それから、コンテンツ制作に関連する共同研究などで、商業作品と同等のクオリティラインの成果を大学に期待されても、応えるのは難しい場合が多いです。特に、企業の方々が学生のことを安価な労働力だと思っているようなケースは、往々にして失敗します。

簗瀬:短期的な視点で見てしまうと、産学連携は失敗しやすいという点は同感です。

長谷川:だからこそ、お互いの強みを活かせ、利害が一致する研究課題を見つけるのは簡単ではありません。産業界の課題の多くは、必要に迫られた現場の方々が、なんらかのかたちで解決しているのが実情です。学術的な新規性があり、産業界の成果にもつながる研究課題を発見し、論文投稿や現場展開などのアウトプットまでの道筋をつくることが私のミッションだと思っています。

簗瀬:産学連携にはメリットもデメリットもあり、片方だけが強調されるのは得策ではありません。すでに長谷川さんがCEDECで実践しているように「産学連携をやってみた結果、こういう点はうれしかった」という成功事例を発表することが非常に大切だと思います。その際、ありがちな落とし穴についても紹介すると良いでしょう。そうすれば、企業も大学も、その発表をモデルケースにしながら産学連携に取り組めます。今回の特集記事も、参考情報のひとつになればうれしいですね。加えて、企業の方々には、積極的に学会に参加し、論文の「目利き」ができるスキルを培ってほしいです。学会に参加すると、論文発表に加え、その論文に対する質問や議論も聞けるので、論文の実用性を見極める力が磨かれていきます。

カンファレンスや学会に出よう

CGW:先ほど三上先生は、カンファレンスや学会に産業界と学術界の方々が集まることで、相互理解が深まるだろうとおっしゃいました。簗瀬さんも、CEDECなどでの成功事例の発表や、企業の方々が学会に参加することの必要性を語っていました。産学連携を実践し、ちゃんと成果を得るためには、相手の領域に積極的に参加し、自分の領域に相手を迎え入れる姿勢が重要なのでしょうか?

三上:そうですね。カンファレンスや学会の懇親会だったり、運営会議の合間の雑談だったりが発端となり、産学連携がスタートすることもありますし、そこで出会った人を介して同じような課題をもつ方々を紹介してもらえることもあります。簗瀬さんはSAPPORO CEDEC 2014で、ゲーム開発者の学会参加を促す発表をしていましたよね?

簗瀬:はい。「書を手にし、学会に出よう」と題したセッションを実施しました。

三上:同様に「研究者は、産業界のカンファレンスにも出よう」という呼びかけも必要なんだと思います。すでに実践している研究者も多数いますが、呼びかけを続けることで、さらに多くの交流を促し、成功事例を紹介し、さらに交流を活性化させる......という好循環を生み出せると理想的だなと思っています。

長谷川:私は東京で開催されたSIGGRAPH Asia 2018で、Real-Time Live! のチェアを務めました。その経験を通して、国内外の学術界・産業界の方々とのつながりを深めることができ、本当に大きな価値があったと感じています。一方で、正直に言うと、やることが多くてすごく大変でした(苦笑)。当時は「二度とできない」と思っていたのですが、SIGGRAPH Asia 2021は再び東京で開催されることが決まり、カンファレンスチェアの塩田周三さん(ポリゴン・ピクチュアズ 代表取締役)からお声がけいただき、再度運営に参加することになっています。コロナ禍の影響で不確定の部分は多いですが、フィジカルなイベントとして開催することを想定し、準備を進めています。産学の方々が交流する絶好の機会なので、ぜひ活用していただきたいです。

▲SIGGRAPH Asia 2018 カンファレンスチェアの安生健一氏(オー・エル・エム・デジタル 技術顧問/イマジカ・ロボット・ホールディングス アドバンストリサーチグループ ディレクター/ビクトリア大学 CMIC 教授・ディレクター)の発案の下、その成功を祈願して多くの関係者がサインしたダルマ(河西 仁氏提供)

▲【左】ダルマを手にする安生氏/【右】同じく長谷川氏。なお、SIGGRAPH Asia 2021は2021年12月14日〜17日に開催予定。そのカンファレンスチェアを務める塩田氏も、このダルマにサインしている

CGW:本業の傍ら、SIGGRAPH Asiaの運営に参加するのは大変そうですね。実際のところ、皆さんは業務の何%程度の時間を社外、あるいは学外での活動に割いているのでしょうか?

長谷川:SIGGRAPH Asiaのチェアは片手間でできる役割ではなく、ピーク時にはほぼかかりっきりになってしまうことがわかっていたので、事前にしっかり上長に説明して許可を得ました。そこで得た経験、情報、つながりなどが本来の業務に役立つものであれば、業務の一環として取り組むことを認めてもらえます。一方で、情報処理学会 ソフトウェア工学研究会の運営委員も長らく務めてきましたが、ゲーム開発との関連は薄いので、業務時間内での活動は短時間に抑えるようにしてきました。

簗瀬:私の場合は学術界で成果を出すことが仕事なので、全て業務時間内に行なっています。共同研究先が10ヶ所あったなら、1ヶ所に毎月1日訪問するだけで120日を要します。年間の就業日数が260日だとすると、それだけで半分弱に相当します。ほかにも、情報処理学会のIPSJ-ONEの開催支援、未踏IT人材発掘・育成事業の合宿、CEDECの公募やPERACONの審査などに携わり、各種カンファレンスや学会にも参加しているので、1年の大半を社外での活動に割いています。

三上:大学教員は裁量労働制に近いので、学外の活動に割いてよい時間の明確な上限はありませんが、活動には届出と上長の許可が必要です。学内の業務は積極的に引き受け、外部での活動が承認されやすい環境をつくっています。また、公的な研究費の申請では、業務時間における研究課題のエフォート率(時間配分率)を記載する場合があるので、全体の時間配分は管理しています。産業界とのつながりを維持し、様々なものを吸収し、教育と研究に還元していかないと、「実学主義」は体現できないと考えています。

長谷川:私は自分の時間を使って、学会誌論文の査読もするようにしています。論文査読は得るものが多く、先ほど簗瀬さんがおっしゃった論文の「目利き」のスキルを培う上でも有効です。もっと積極的に論文査読を企業の方々にもお願いしてみると、産学の交流が活性化するかもしれません。推薦制度などがあると敷居が下がるのではないでしょうか。

簗瀬:強制力が強すぎると、すごくブラックな事態になりそうなので、そこは慎重に対応してもらうとして(笑)、企業の方々による論文査読は奨励したいです。実際、私も時間の許す範囲で引き受けるようにしています。査読をすると、関連論文にも目を通すので勉強になります。学会から「この人は、論文の読み書きができる」と認められなければ査読は依頼されないので、依頼がきたことを評価する企業が増えると良いですね。ただ、企業の方々は本業が優先になるので、本来の査読者3名に加え、ゲスト査読者1名を企業の方々に依頼する枠組みをつくってはどうでしょう? 万が一、本業が忙しくて査読の締切に間に合わなくても、その論文を採択するか否かの判断への影響がないようにできると依頼する敷居が低くなると思います。

三上:論文査読の前段階として、自分が選んだ論文の内容を紹介し合う輪講に参加するのもオススメです。研究室のゼミでは、よく輪講を通して学生を鍛えています。最近は有志によるテレビ会議システムなどを使った輪講も実施されているので、そういうものを活用すれば、企業の方々も参加できます。

[[SplitPage]]自分の裁量で動ける環境をつくる

CGW:3人とも、活動の範囲も量も超人的で、この座談会が「産学連携のトリセツ」として機能するのか心配になってきました(苦笑)。産学連携に率先して取り組んでいる方々は、そういう傾向にあるのでしょうか?

簗瀬:超人的でない人は、あまりいないように思いますね。もうひとつの傾向として、産学連携で成果を出している学術界の方々は、産業界出身者が多いです。例えば元IBM、元SHARPなど......。企業での実績があり、大学に足場を移した方々は、両方の事情を把握なさっています。一方で、東京大学の稲見昌彦教授のように、産業界出身者でなくても、産業界から引く手あまたの先生もいるので、一概には言えませんけれど。

長谷川:確かに、超人的な方々はすごく多いですね......。そして、産業界出身者が多いというのも同感です。例えば安生さんは産業界出身者で、今も産業界に身を置きつつ、ビクトリア大学の教授とディレクターも兼任しています。

簗瀬:超人的な働きができるかどうかは、「自分の裁量で動けるかどうか」によるところが大きいので、様々なことを自分の裁量で処理できる環境をつくっている人が多い印象です。裁量が限られていると、第三者の介入で共同研究が中断したり、付き合いにくくなったりします。加えて、直接的なメリットがなくても、意見や助力を求められれば応じる姿勢でいると、歓迎されますし、信頼が積み重なっていきますね。例えば私の場合は、Unityを使っていない研究であっても、機会があれば助言をするようにしています。信頼の積み重ねは、研究費と同等か、それ以上の価値があると思っています。

三上:「自分の裁量で動けるかどうか」は重要だと思います。大変な役割ほど、率先して引き受けて、自分でハンドリングして効率化した方が楽になりませんか? そうやって仕事を圧縮して、産業界と関わる時間をつくるように努めています。

相互理解を深め、共同研究の土壌を育てる

CGW:座談会の締めくくりに、産学連携に関する皆さんの今後の展望を教えてください。

長谷川:当面の目標は、産学連携による共同研究のためのしくみをつくり、社内の様々な課題を大学と共有し、共同研究をスタートさせることです。すでに一定の成果が出ている共同研究もありますが、まだまだ学術界との距離は縮まっていないのが実状です。もっと気軽に当社から大学に相談をもちかけたいですし、大学の方々を当社にお招きして、特別講義を依頼したり、意見交換をしたりする機会をつくっていきたいです。気軽にコミュニケーションできる、近い距離感の存在になりたいというのが、私の願いであり展望でもあります。

三上:私の展望は2つありますね。第1に、修士課程や博士課程の修了生が、どんどん企業へ入っていくようになってほしいと願っています。研究を修了した人たちの価値が高まり、その人たちがハブとなり、出身研究室と連携し、産学連携を牽引していくながれをつくりたいです。第2に、企業でひとつのプロジェクトを終えた人が、次のプロジェクトに移行する前の一定期間、特任教員として企業と大学の両方に所属する環境をつくれないかと考えています。週2回くらいの頻度で大学で講義をしてもらえたら、学生が現場の知見を得る良い機会になりますし、われわれ教員の視野も広がります。企業の人にとっても、論文を読み放題、設備も使い放題の大学という環境に身を置くことはメリットがあると思います。もちろん輪講や学会にも参加できます。そうやって学術界の知見やつながりを得た人が再び企業のプロジェクトに戻っていく一方で、次の企業の人が特任教員として大学にやってくるというサイクルを実現できれば、わざわざ産学連携という言葉を使うまでもなく、産と学がより身近な存在になっていくと思います。

簗瀬:そもそも産学連携は、「企業が研究費を出して、大学に研究してもらう」こととイコールではありません。学術界の知見をもつ人を企業のプロジェクトに加えるか、もしくは企業のディレクション能力をもつ人を大学のプロジェクトに加えるかのいずれかだと考えるべきです。そこで研究費が必要となり、企業に出す体力があれば、出せばいいのです。これを実行する上で一番重要になるのが、相互理解でしょう。必要とされる人材を交換するためにも、誰かにしわ寄せがいくブラックな環境にしないためにも、相互理解が不可欠です。昨今は新しい事業を開始するときのハードウェアの生産コストが下がっており、修士課程や博士課程の修了生が起業するケースが増えています。そういう新興企業は、自分たちと同じような人材、研究を修了した人材を迎え入れるので、産学連携を理想的なかたちで実践できる組織に育つはずです。既存の枠組みで人材募集を行なってきた企業は、将来的に不利にならないためにも、今のうちから産学の壁を壊し、地続きの関係性を構築していく努力をする必要があるでしょう。もっとカジュアルに共同研究ができる土壌を育てていくことは、産業界にも学術界にもメリットのあることだと思います。

info.

-

-

月刊CGWORLD + digital video vol.270(2021年2月号)

第1特集:もっと! 気になるイケメン'21冬

第2特集:産学連携のトリセツ

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2021年1月9日

cgworld.jp/magazine/cgw270.html