2月26日(土)、27日(日)の2日間にかけて、マンガ・アニメ業界のボーダーレス・カンファレンス「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima 2021」(IMART 2021)が開催された。2019年に続く第2回目の開催となった同カンファレンスでは、全24セッションをラインナップ。本稿では開催2日目の「国境を越えてアニメーションを作る」と「ゲームエンジンがもたらすもの」の模様をレポートする。

関連記事

アニメMVの制作過程から女性の働き方まで~マンガ・アニメ業界のボーダーレス・カンファレンス IMART 2021(1)

ポリゴン・ピクチュアズ38年の歩みと、個人作家のキャリアデザイン~マンガ・アニメ業界のボーダーレス・カンファレンス IMART 2021(2)

TEXT_高橋克則 / Katsunori Takahashi

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Session 04:国境を越えてアニメーションをつくる

本セッションでは海外企業との仕事も多数手がける荒牧伸志監督と、動画プラットフォーム・Crunchyroll(クランチロール)でオリジナルコンテンツの開発に携わるジュリアン・ライハン氏が登壇。モデレーターはジャーナリストの数土直志氏が務め、日本から見た海外と、海外から見た日本、双方の視点からアニメーションについて解き明かした。

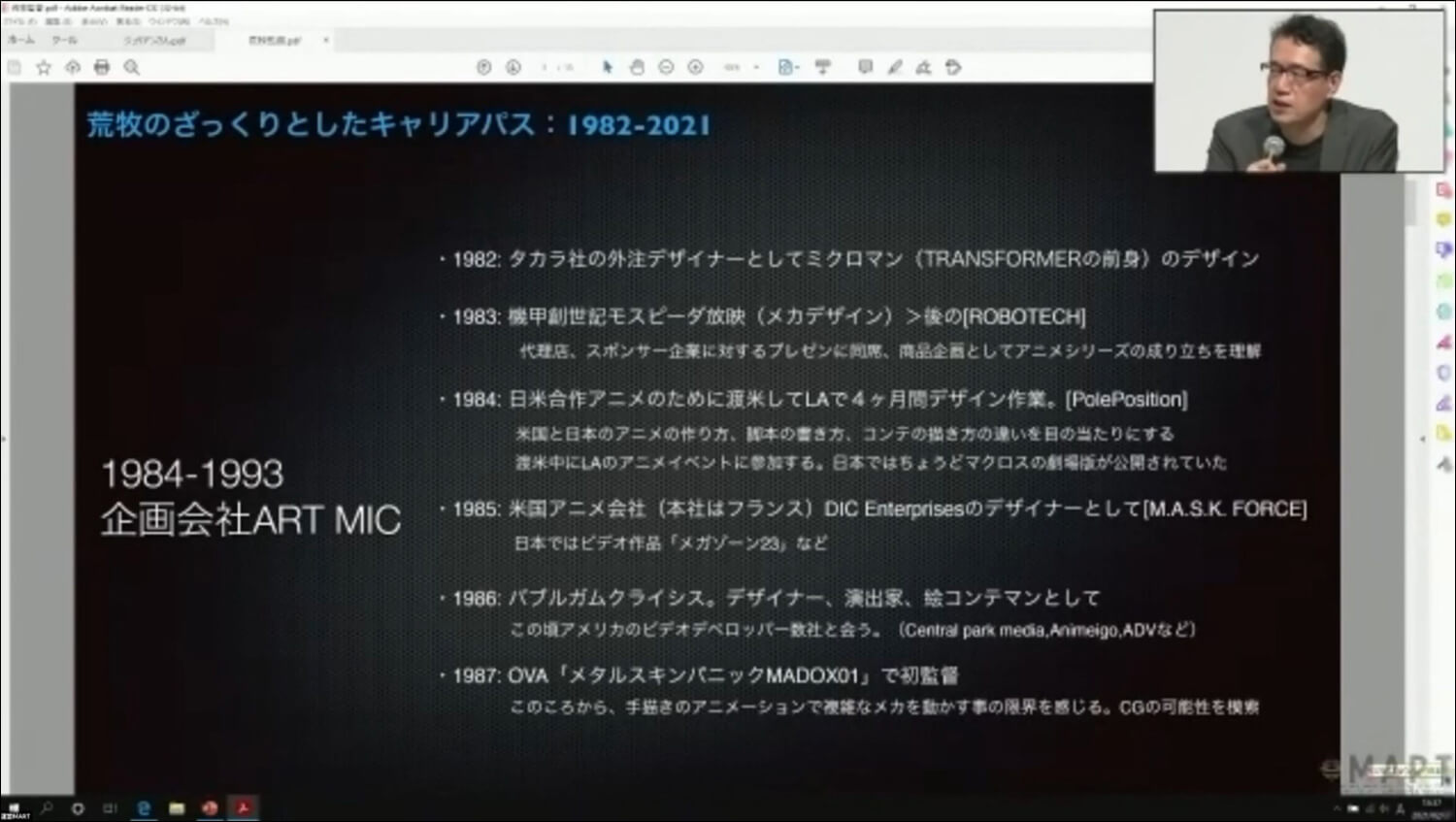

▲荒牧伸志監督のキャリアパス①

まずは荒牧監督のキャリアパスを振り返りながら、海外とどのように仕事をしてきたのかを紹介した。最初に手がけた仕事は1982年、タカラ(現・タカラトミー)の玩具「ミクロマン」の、「ミクロチェンジシリーズ」のデザインをフリーランスとして担当。アニメとの関わりは、1983年から84年に放送されたTVアニメ『機甲創世記モスピーダ』で、メカニックデザインを務めた。

なお「ミクロチェンジシリーズ」のデザインは後に「トランスフォーマー」シリーズに転用され、『モスピーダ』は他作品と共に再編集されて『ロボテック』としてオンエアされた。奇しくもキャリアの初期から海外で高い人気を得るコンテンツに関わっていたのだ。

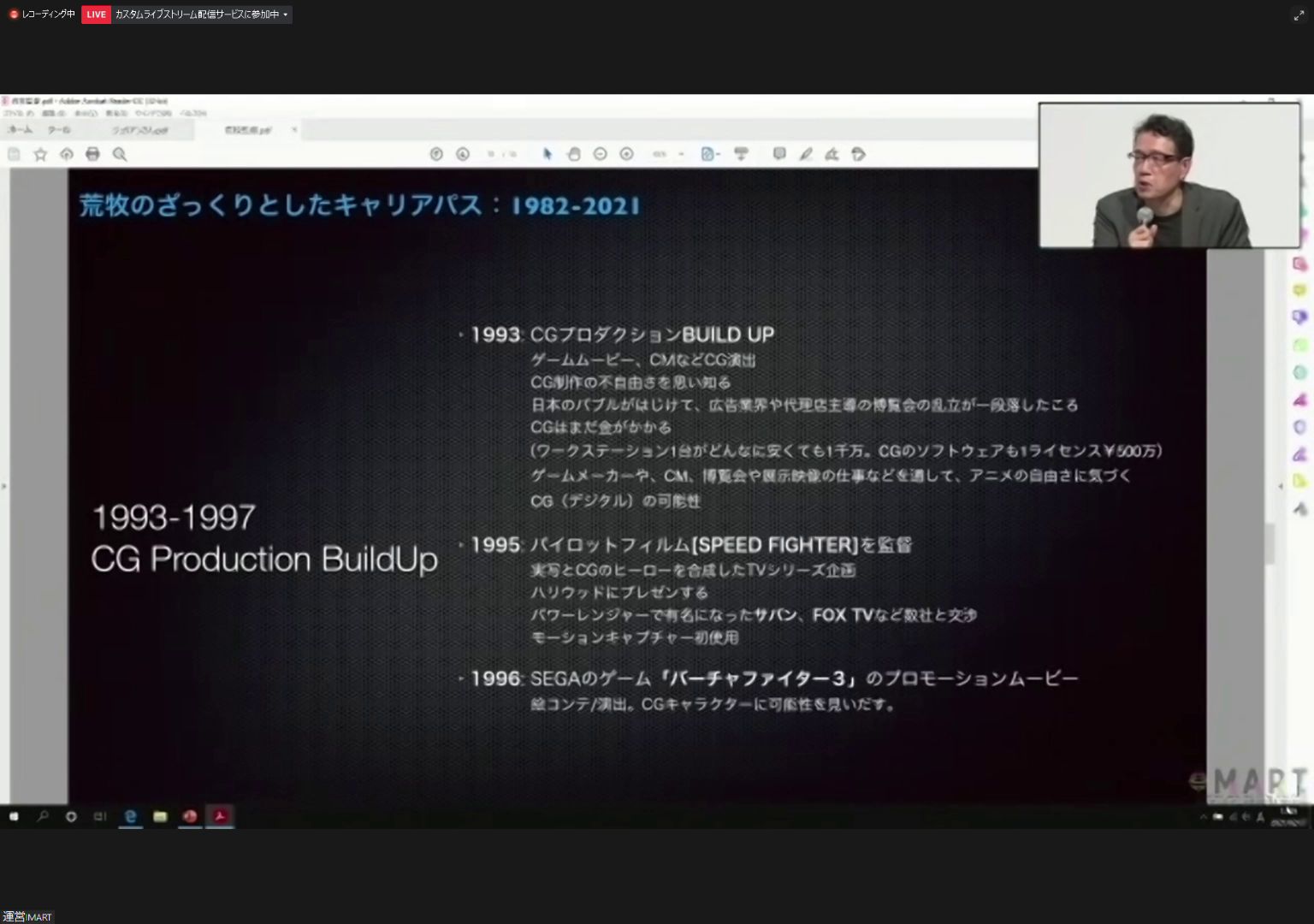

▲荒牧伸志監督のキャリアパス②

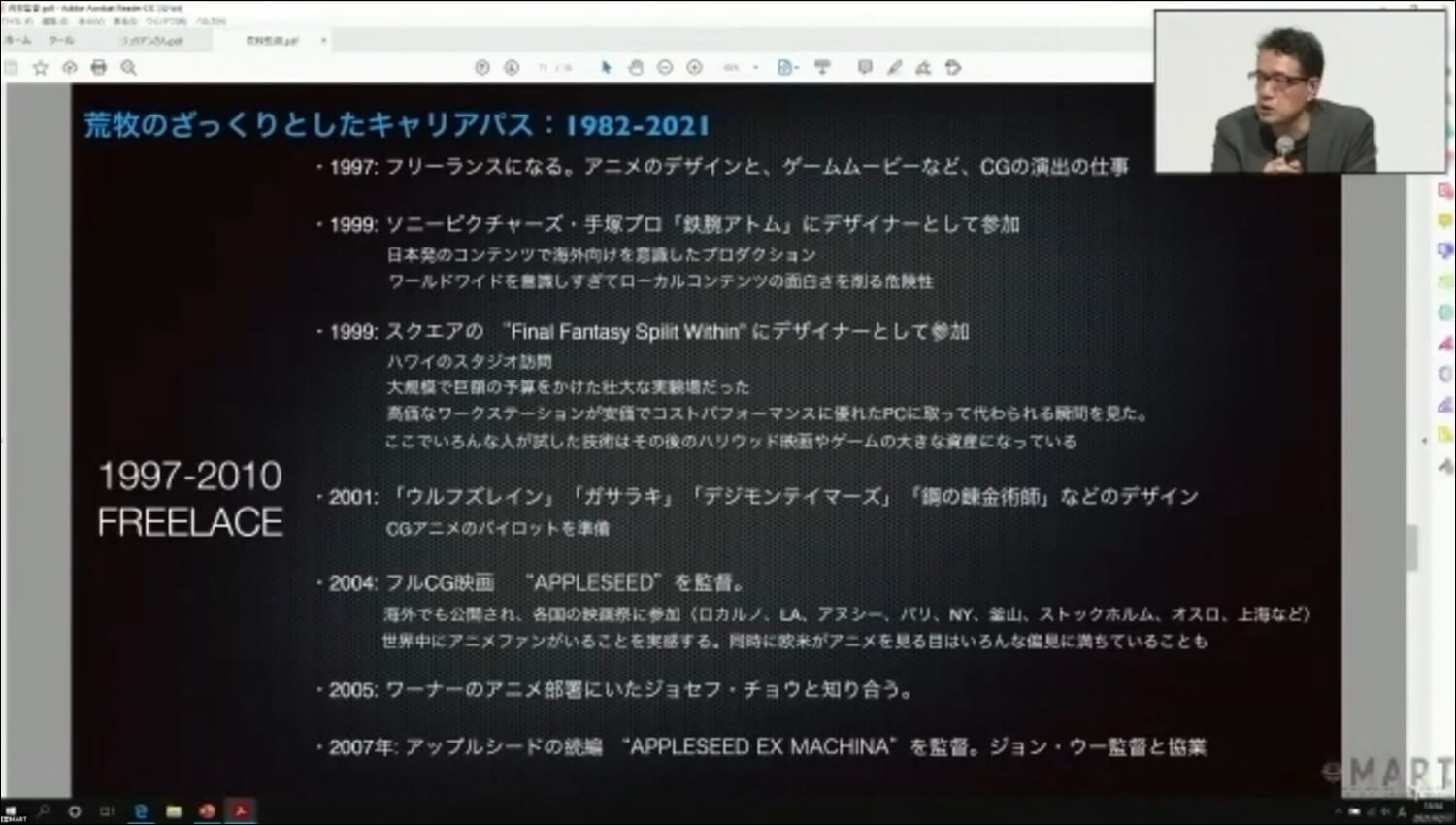

1990年代からは3DCGの分野に進出したが、転機になったのは2004年公開の映画『APPLESEED』だった。特に海外から大きな反響を得て、様々な映画祭に参加したことで、世界中にアニメファンが存在することを実感したという。現在は『ULTRAMAN』と『攻殻機動隊 SAC_2045』のシーズン2、『Blade Runner: Black Lotus』を制作中である。

▲荒牧伸志監督のキャリアパス③

▲『攻殻機動隊 SAC_2045』最終予告編 - Netflix

ライハン氏はCrunchyrollの歴史について紹介。2006年のサイト起ち上げ当初は違法動画が数多くアップロードされていたが、その後は正式なライセンス契約を結び、世界規模で大きな収益を上げるアプリへと成長を遂げた。

アメリカの一般大衆紙・USAトゥデイのクロスワードパズルでは「アニメと言えば?」という問いの答えが「Crunchyroll」だったこともあり、アニメ=Crunchyrollと認知されているほどだ。現在では映像配信をメインとしながらも、ゲームやECストア、マンガ、イベントなど多方面に展開。共同出資や共同製作、オリジナルタイトルのプロデュースも行なっている。

▲Crunchyrollの多方面展開

今後については「現在は1億人の登録ユーザーがいるが、10億人を達成する可能性がある」と、潜在的なアニメファンはOne billionの大台に登るのではないかと予想する。ライハン氏は全世界規模で考えれば動画配信は伸びる余地があり、どんなデバイスでも視聴可能な環境ができれば、新たな作品の発見に広がると理由を語る。そしてCrunchyrollがアニメの良さを紹介することで、さらなるファンを掘り起こしていきたいと展望を述べた。

それを受けて荒牧監督は、2000年代に海外ファンは世界中にいることを知ったが、一方で「そのパーセンテージには限界がある」という気持ちも抱いていたと告白。だが近年のムーブメントや、ライハン氏のプレゼンを受けて「僕らは過小評価していたのかもしれない」と話した。

▲視聴データの活用

Crunchyrollで好まれている作品については、国や地域によってちがいが出てくることもあるという。ライハン氏は視聴データは企業秘密なので話せないことも多いとしながらも、フランスでは『あひるの空』の視聴者数が他国に比べて倍近くあったことなどを明かした。

一方、荒牧監督は「これまでは国によってアニメの見方のヒストリーがあった」とコメント。例えばフランスではかつて『宇宙海賊キャプテンハーロック』が『キャプテン・アルバトール』のタイトルで放送されてヒットしたため、荒牧監督が手がけた2013年の『キャプテンハーロック -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-』も反応が良かったという。

それゆえに好みのちがいは、どんなアニメが放送されてきたのかという文脈の差の影響が大きく「僕は皆が思うほど国別の特性はない気がしています」と自説を展開。配信サイトによって全世界で同時に見られる環境が生まれたことで、今後はどんな変化が出てくるのかに興味をもっていることを伝える。数土氏は「アニメの歴史が同じになるので、もしかしたら10年後、20年後は似た傾向になるのかもしれませんね」と推測した。

▲左:荒牧伸志監督、右:ジュリアン・ライハン氏

ライハン氏は『Blade Runner: Black Lotus』の制作現場を見学したときに、様々なバックグラウンドをもつ人たちが集まっていたことに言及し、そういった環境で仕事をすることによって刺激を受けるのではないかと質問した。荒牧監督はそれに同意し、とりわけ『Blade Runner: Black Lotus』はシナリオも英語で書かれているため、リップシンクやボディランゲージについては英語圏のスタッフの方が詳しく、意見を参考することもあるという。さらに本作の多国籍な世界観と、日本語や英語、スペイン語も飛び交うというスタジオの雰囲気も合っていると語った。

最後は「アニメの未来はどうなるのか」という問いに、ライハン氏は「アニメの楽しみ方の幅が広がっていき、アニメの定義も進化するのではないか」と回答。海外のクリエイターもアニメから影響を受け、それを反映して新たな作品をつくり、より一層大きなながれを生み出していく。それによって10億人のアニメファンが生まれる日に期待が膨らむセッションとなった。

Session 05:ゲームエンジンが映像制作にもたらすもの

ゲームエンジンがアニメーションの制作現場にどのような影響を与えているのか、その現在と未来について議論したセッションには、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの大前広樹氏、メディア・アーティストの谷口暁彦氏が登壇。長編アニメーション『Away』を一人でつくり上げたギンツ・ジルバロディス氏のプレゼン映像も上映された。モデレーターはニューディアー代表の土居伸彰氏が務めた。

▲大前広樹氏のプレゼンテーション

Unity Japanでは2015年にマーザ・アニメーションプラネットと共同制作した『THE GIFT』から、映像分野に向けた問題解決に取り組んでいる。同作ではライティングとレンダリングのみにUnityを使用したが、レンダリングの計算時間は平均値で約500倍以上を記録。それによりリアルタイムでの映像制作が可能になれば、様々な貢献ができるのではと考えるようになった。

▲"THE GIFT" (created using "MARZA Movie Pipeline for Unity") 本編

そこからアニメらしい表現が可能なトゥーンシェーダや新しい影表現技術などを開発。2019年公開の『あした世界が終わるとしても』では複雑な群衆シーンをUnityで処理することで、クオリティの向上と制作コストの最適化を達成した。

▲映画『あした世界が終わるとしても』予告編(主題歌Ver.)

同じく2019年公開の『HELLO WORLD』では、一部のシーンをUnityでつくり直して、本編映像にどれだけ迫れるのかという実験も行なった。それらを経て、現場の使用に耐えうる絵を出すためのツールやワークフローを開発していることが説明された。

▲映画『HELLO WORLD(ハロー・ワールド)』予告

▲谷口暁彦氏のプレゼンテーション①

谷口氏はゲームエンジンがアーティストにどのような可能性をもたらしたのかを、自作の紹介を交えながら解き明かした。Unityによってゲーム的な表現が個人でつくれるようになったことは大きな変化だとコメント。それは、かつてメディアアートは大学や企業がもつハイスペックなコンピュータを用いなければいけなかったが、パソコンの普及によって1人でもつくれるようになったことと似ているという。

▲谷口暁彦氏のプレゼンテーション②

またメディアアートは形式自体が批評性をもっているため、Unityが多様な形式に展開できるのもメリットだという。さらにアーティストがゲームを使って作品を手がけるゲームアートというジャンルが発見されたことも大きく、2018年には土居氏と共同キュレーションで「イン・ア・ゲームスケープ」展を開催したことを取り上げた。

ギンツ氏によるプレゼン映像では『Away』のメイキングが紹介された。本作はMayaを用いており、全編がリアルタイム・レンダリングによって制作された。リアルタイムでの制作について「すぐに結果がわかるので自由度が増した」と、全体像を把握しながら試行錯誤ができたと語る。

さらに技術的な負荷もなく低コストでもあるため『Away』は自前のノートパソコンだけで本編の全てを仕上げることが可能となった。高額なレンダーファームを用意する必要がないため、資金に余裕がなくても長編の制作に挑めたのだ。

▲『Away』メイキング

今後については「僕のやったようなかたちの作品が増えてほしい」とクリエイターにエールを送った上で、「『Away』は数年前につくられたが、現在までの間にも技術はすごく発達している。可能性は無限大で、アニメーションにとって非常に面白い時代だと思う」とソフトウェアが新たな可能性を導くのではないかと示唆した。

土居氏はCGアニメーションとゲームエンジンやソフトウェアの活用によって、良いアイデアをもった個人が、ビッグバジェットの作品に負けないような存在感を示す可能性が花開きつつあるのではないかと未来像を述べた。

▲左から土居伸彰氏、大前広樹氏、谷口暁彦氏

セッション後半のディスカッションでも幅広い話題が語られた。大前氏はUnityを広めるにあたって、様々な年齢や職業の人が、専門的に勉強をしなくてもゲームがつくれるという環境を生むことを重視していたとコメント。それは日本のマンガ文化が広さと深みをもっているのは、誰もが気軽に描いているというハードルの低さが理由だと考えていたからだという。

ゲームエンジンによるアニメーション制作はまだ未完成で、いわば「橋を架けている」段階である。そういったフロンティアで冒険が起きると、新しい表現が生まれる可能性があるのではないか。今後どのようなアニメーションが現われるのかに注目したい。