※本記事は、2017年1月末に実施したインタビュー内容に基づきます。

CGWORLD編集部が、日本のデジタル・コンテンツの活性化を目的にスタートした「CGWORLD AWARDS」。その年に素晴らしい仕事を残した作品やスタッフを顕彰している。第2回を迎えた2016年は、優れたCG・VFXに定評ある映像プロダクションのデジタル・フロンティアが大賞に輝いた。

同社が手がけた作品では、映画『GANTZ:O』が作品賞(CGアニメーション部門)を受賞、そして映画『アイアムアヒーロー』、映画『DEATH NOTE Light up the NEW world』の2作が作品賞(実写VFX部門)でノミネートされた。実写VFXとリアル系3DCGアニメーションでのアクティブな作品づくりとハイクオリティな映像は、まさに日本の3DCG・VFXの先端を走っていると言っていいだろう。

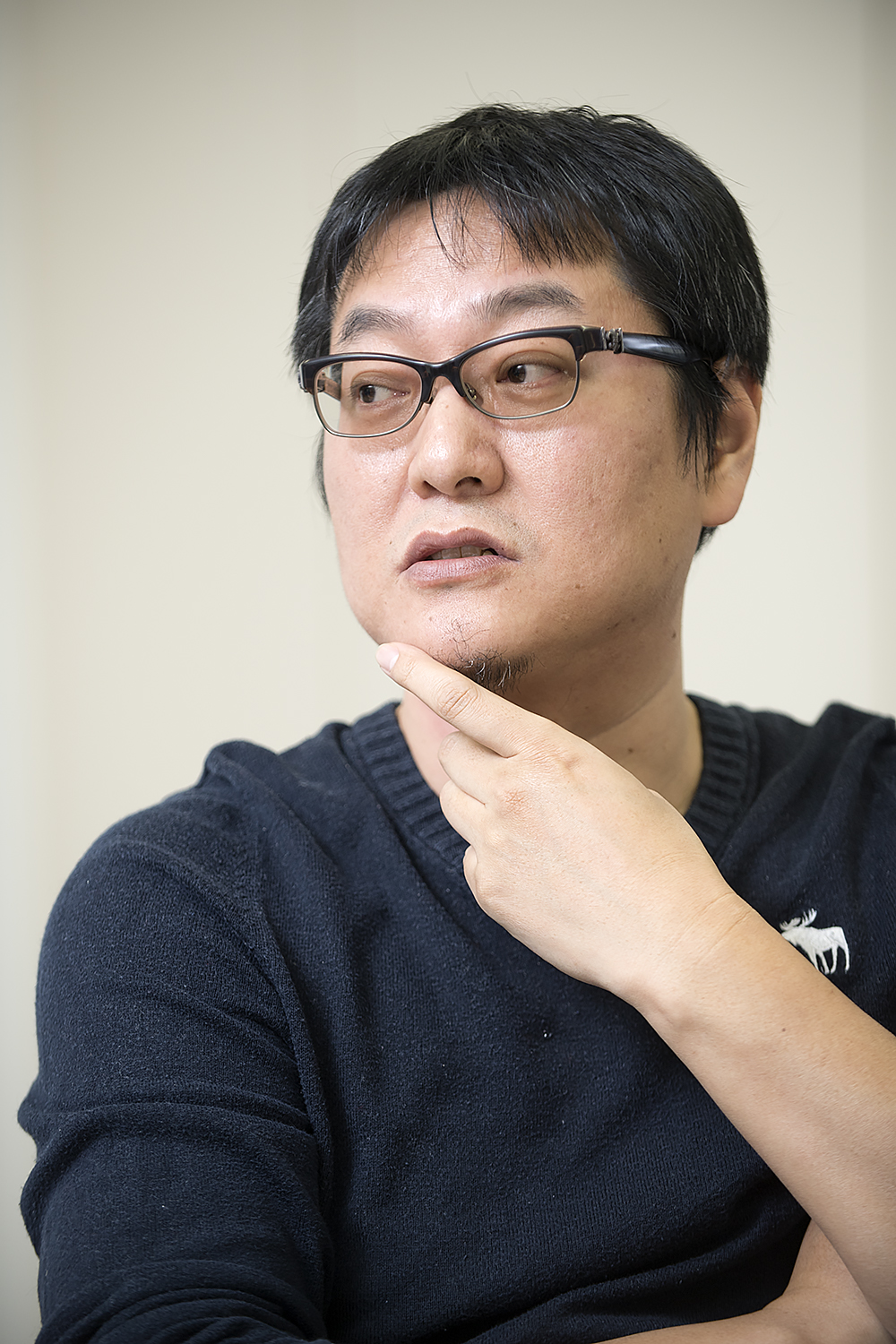

今回は「CGWORLD AWARDS」大賞の受賞を記念して、デジタル・フロンティア専務取締役であり、プロデューサー/CGプロデューサーとして活躍する豊嶋勇作氏に、デジタル・フロンティアの作品づくりと、今後の展望について話を聞いた。このインタビューから、何が近年の大きな成果につながっているのかを知ることできるにちがいない。

INTERVIEW_数土直志 / Tadashi Sudo、沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)

EDIT_山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

『GANTZ:O』特報 「サバイバル」編

©奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会

<1>『GANTZ:O』のリアルでありながら原作漫画に近づけるキャラクター表現

ーー今回、「CGWORLD AWARDS」でデジタル・フロンティア(以下、DF)として大賞を、そして『GANTZ:O』で作品賞(CGアニメーション部門)のダブル受賞となりました。まずは受賞された感想からいただけますか?

豊嶋勇作氏(以下、豊嶋):正直なところ、意外でした。『君の名は。』や『シン・ゴジラ』といったメジャーな作品がたくさん候補に並んでいたので、そちらの方が有力かなと思っていたので(笑)。逆に言えば、3DCGを評価していただけたんだなとありがたく思いましたね。

第2回「CGWORLD AWARDS」大賞トロフィー。

第2回の各部門の受賞者/作品は、こちらから。

ーーDFがこれだけ高く評価された決め手は、どういった点だと思われますか?

豊嶋:『GANTZ:O』で言えば、表情ならびに身体の芝居に込めた感情移入させるような3DCGの表現を実現できたことでしょうか。本作は、2011年の夏から企画をはじめ、すぐにパイロット版の制作にも着手しました。その頃は、3DCG制作に携わっていない製作委員会メンバーから「3DCGアニメーションは感情移入がしづらい」といった声がよく聞かれていたんです。この課題を解決しようと、フェイシャルアニメーションなど、CGキャラクターの感情表現に関するR&Dにも力を注いでいた時期でもあったので、『GANTZ:O』の実制作にも上手く取り入れることができたのかなと思っています。

ーー実際に『GANTZ:O』を拝見して、リアル系のCGキャラクターのアニメーションとしては一歩ぬきんでた表現に仕上がっていると思いました。制作過程では様々な困難にも直面したと思うのですが、どのように克服されたのでしょうか?

豊嶋:やはりキャラクターの表情については、クリアすべき課題が多かったですね。3DCGはリアルにするほど、どんどん生身の人間に近づきます。ですが、そのアプローチではどんなに作り込んでも人間になるわけではなく、リアリティのある3DCGにしか見えません。そこで本作のキャラクターづくりでは、観客が映画を観たときに"主人公の加藤がちゃんと原作漫画の加藤に見える"ということを目指しました。3Dとなって情報量が増えた加藤 勝を、単なるリアリティの追求ではなく、そのキャラクター性をいかにして高めていくかというアプローチですね。もちろん、加藤だけでなく全ての登場キャラクターに共通しています。

ーー観客に「原作とちがう」的な違和感を抱かせないように配慮されたわけですね。その具体例を教えていただけますか?

豊嶋:例えば顔については、造形としては一定のディテールを施しているのですが、肌のうぶ毛や皮膚のくすみなどはあえて省略しています。スムーズに感情移入できることを目指したわけですが、ある意味では少しだけ理想型によせた感じでしょうか。

ーー長年培われてきたモーションキャプチャについても進化を遂げられたと思います。

豊嶋:そうですね。本作では、ボディモーションとフェイシャルを同時に収録するパフォーマンスキャプチャを導入しました。特にフェイシャルキャプチャについては、従来はアクターの顔にマーカーを付けて収録する方式を用いていたのですが、今回から新しくDynamixyzによるイメージベーストのマーカレス方式に切り替えました。これらの技法面の改良によって、アクターさんのリアルな芝居を、より自然なかたちで効果的に反映することができたと思います。この手法は、同時並行で進めていた『DEATH NOTE Light up the NEW world』(後述)のリュークの制作にも使っていますし、今後はゲームも含めて、マーカーではなくイメージベーストのキャプチャ方式が標準になっていくでしょうね。

ーー3DCGの技術だけでなく、映画としてのストーリー・脚本も完成度が高いですね。自社内にプリプロダクションの機能を持っていることが活かされているのでしょうか?

豊嶋:そうですね。本作で監督を務めた川村(泰氏)のようなディレクションできる人材が社内にいるのは大きいと思います。多くの場合、3DCGプロダクションは受け身になりがちです。そうすると、監督からアレもやりたいコレもやりたいと要望があったときに、全てを盛り込んでしまったがために、全体としてはクオリティが下がってしまうこともあるでしょう。監督が組織内にいることで、作品のレベルを落とさないためにも「この表現は削る」といった判断もできますし、なにより工数を見ながら進められるのが圧倒的なちがいです。白組の山崎 貴さんは、そうした監督の先駆けではないでしょうか。

<2>R&Dの成果を活かした『アイアムアヒーロー』、『DEATH NOTE Light up the NEW world』

ーー実写VFX作品について教えてください。2016年は『アイアムアヒーロー』、『DEATH NOTE Light up the NEW world』が公開されましたね。特に前者は、第48回「シッチェス・カタロニア国際映画祭」コンペティション部門で観客賞と最優秀特殊効果賞を受賞するなど、海外でも高く評価されました。

豊嶋:日本の3DCG制作が転換期に入っていると考えて、そのために準備してきたものが2016年に現れたのだと思います。『アイアムアヒーロー』は、韓国ロケが大変でしたね。とても予算もかかっています。ゾンビ映画でここまでお金をかけた邦画はほかにないと思います。

映画『アイアムアヒーロー』予告

©2016映画「アイアムアヒーロー」製作委員会

©花沢健吾/小学館

ーー『DEATH NOTE Light up the NEW world』はいかがでしたか?

豊嶋:前作にあたる実写映画の『DEATH NOTE』からかなりの年月が経っていたので、死神たちをどうやって現代的に表現するかが課題でした。本作に出てきた3体の死神は、よりリアリティがあり感情移入できることを目指しました。前作からあまり変わっていないように見えるリュークですが、実はものすごく遠回りして現在のデザインに戻ってきたんです。まず一度、まったく異なるデザインのリュークをつくってみたのですが、それを少しずつ戻して最終的な姿に落ち着きました。心臓がはみ出ていたり、天使の輪を持っていたりと、様々なバリエーションのリュークがあったんですよ。

映画『デスノート Light up the NEW world』予告

©大場つぐみ・小畑健/集英社 ©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

ーーこれらの作品の技術的な課題については、どう解決されたのでしょうか。

豊嶋:他社の技術と差別化するために社内のR&Dでデジタルヒューマン(ヴァーチャルヒューマン)の研究開発をしてきたのですが、その技術がこの2作品に活かされています。

ーーR&Dにはかなり力を注がれたのでしょうね。

豊嶋:社内のR&Dチームには10名ほどメンバーがいます。そのチームが通常業務のほかに、大きなテーマに基づいた研究も行なっています。

ーーR&D部門をもつことで、スタジオの在り方は変わるのでしょうか?

豊嶋:一時は既存のソフトウェアを活用するだけで十分かなと思っていた時期もありましたが、やはり「競合との技術的なちがいを打ち出さないといけない」と思いまして。市販ソフトにプラスして、「こんなことができます」と言えないと、優位性を保てませんから。例えば、現在、CG業界は中国に目を向けていますが、中国に行くとアメリカや韓国のスタジオも進出していて、みんな独自の開発を行なっていることが実感できます。そういう状況を見ると、やはりR&Dをやっていてよかったと思いますね。

ーーこのほかに、2016年に行われた大きなプロジェクトはありますか?

豊嶋:30分もののTV用3DCGアニメシリーズを手がけるための準備に入りました。2016年の春に発表したフル3DCGアニメ『Infini-T Force』です。タツノコプロ創立55周年を記念した企画の一環でタツノコプロの人気ヒーローが登場します。TVシリーズへの挑戦は、親会社がフィールズに変わった頃から考えていたことでした。ただ当時は1クール(3ヵ月)で終わるのではなく、1年間放映して、その間に玩具を売るといったビジネスが念頭にありました。実現できなかった理由は、日本のTVアニメの予算と3DCGの制作費が一致しなかったためです。そこで制作費を下げるためにはどうすれば良いのか、考えていました。それがレンダリングなのか、シミュレーションなのか......。同時にTVシリーズを制作するためのリアルタイムエンジンの開発を進めていて、これが一定の成果を挙げたときに、ちょうど『Infini-T Force』の話が出てきまして。去年から制作をはじめ、現在(※2017年1月時点)、第2話まで完成しています。

ーー制作状況はいかがですか?

豊嶋:リアルタイムエンジンによるコスト削減は実現できました。ただやはり慣れないことも多いですね。アセットなどを含めて、どこまでやれば良いのかわからなくて、少し苦労しています。

タツノコプロ55周年企画『Infini-T Force』先行PV

© タツノコプロ

[[SplitPage]]

<3>DFの強みとは?

ーーDFさんが強いなと思うのは、総合力です。アニメ、実写、ゲームムービー、遊技機といった幅広いジャンルで活躍されていますよね。

豊嶋:それはまちがいなく強みと言えます。様々な案件を手がけてきて良かったなと思うのは、リアルタイムレンダリングにも対応できている点です。昔はゲームはリアルタイムレンダリング、映像作品はプリレンダリングと明確に分かれていました。映像作品をつくる立場からは、リアルタイムで動く3DCGに対して壁があったんです。しかしDFがリアルタイムCGの制作も手がけていたおかげで、『DEATH NOTE』のTVドラマ(2015)では、多少の強行突破はありましたが、Unreal Engine 4を用いることで、3DCGキャラクターが介在するVFXを毎週40カットも作成し続けすることができたわけです。制作ツールについてはあまり固定観念がないので、映画の中でもUnreal Engineを使ってくださいと言われる場合があります。現場のアーティストたちには抵抗されますけれどね(笑)。

ーーリソースも効率的にふり分けられているのでしょうか?

豊嶋:様々な作業をこなすことができれば、いずれかの需要が減少しても影響を抑えることができます。プロダクションによってはアニメチーム、3DCGチーム、遊技機チームとジャンルや表現に応じて作業者をきっちり分けていることもありますが、DFではそうしたことはあまりやっていませんね。現場では「実写はやったことはない」とか「アニメはやったことがない」という声が上がることもありますが、最初のうちだけです。なので、仕事を振る際には、きっちりと作業を振り分けるということはしない方が良いと考えています。

ーー経営上のポートフォリオ的にも良い影響をもたらすのでしょうか?

豊嶋:それはないですね。『アイアムアヒーロー』のような作品を手がけるとなれば、200名いるスタッフのうち100名ほどは必要になりますし。2017年で言えば、実写の仕事がとても多くなるので、そうした波は避けられないと思っています。

ーー現在の3DCG業界について、昔、想像していた未来とちがうなと感じることはありますか?

豊嶋:もっと変化していると思ってましたね。それからDFで言えば、もっと早く海外に進出しているイメージでした。フルCGであれ、実写VFXであれ、日本国内だとやはり限界がありますから。もう少し大きな作品も手がけてみたいという気持ちがあり、海外に出たいという気持ちは変わらずもち続けていますよ。

ーー海外と言えば、台湾とマレーシアにもスタジオを設けていらっしゃいますが。

豊嶋:実はマレーシアのFly Studioは、先日、元のオーナーに売却しまして資本的なつながりはありません。ですが、現在もビジネスパートナーとして共同制作を行なっているプロジェクトもありますよ。最初に進出した台湾の「集拓聖域股份有限公司 DIGITAL FRONTIER (TAIWAN) INC」は中華圏の窓口、マレーシアはインド・東南アジアの窓口という位置づけでした。現地に進出した方が人材も集めやすいだろうという考えもあったので。ただ日本よりも人件費は低いのですが、やれることには限りがあり、管理費を考慮するとかえってコスト高になってしまう傾向にありました。また、世界標準で見ると海外のCGアニメーションはキーフレーム(手付け)が主流で、DFが力を注ぐキャプチャベースはメジャーではないことがわかりました。内部にキャプチャスタジオもかまえるDFの制作スタイルって、実は珍しいんですよ。

ーーそうなんですね。では、逆に日本人アーティスト主体でつくるメリットはどんなところでしょうか?

豊嶋:単純に、その方が楽(効率的)なんですよね。ある程度作業をわりきってしまえば海外で......という選択肢もあるのかもしれませんが、一定のこだわりをもって制作しようとすると、文化も異なるので、やはり難しい面が多々あります。

ーー国内でのパートナー戦略はどのように進められていますか?

豊嶋:例えば規模の大きな作品で、多くのスタジオが制作を分担していて、それをひとつのスタジオが束ねる......といった仕組みがありますが、そういった制作体制は避けたいと思っています。映画をつくるときにブレイクスルーしなければいけない課題があって、R&Dも進めなければいけないときに、制作陣が分散していたのではワークフロー的にも目指す表現的にも難題が出てきてしまうのです。そういった意味でも、各スタジオに作業を振り分けるだけの仕事はあまりやりたくないです。もちろんDFだけでは不可能な物量が求められる案件を外部と連携していくということは積極的に行なっていきたいのですが、それありきというのは避けたい。基本的には自分たちで制作していきたいと考えています。

<4>DFの未来

ーー現在、注目を浴びているVRやAR、MRといった新しい分野についてはどうお考えでしょうか?

豊嶋:前向きに考えています。現在は収益化の筋道が見えていないものが多いのですが、そうした段階から投資をしておく必要がある。ただ、これから来るのがVRなのかARなのかもまだ見通しがついてはいません。

ーーVRを実写映画やアニメに積極的に導入されることは考えていますか?

豊嶋:『GANTZ:O』をVRでもつくっていれば良かったとは思いましたね。例えば、家で楽しむ360°シアターといった考え方もありえます。

ーービジネス的にはどうお考えですか?

豊嶋:現在のVRなどのブームは、収益モデルが見えていない状況ですが、今後もマーケットが成長していくと思います。どこかでバーンとお金が集まる瞬間が見えたときに、みんなそこに集まるんだろうなと。問題はインタラクティブが実写やアニメにどう有効に働くかという点ですね。ゲームではインタラクティブが有効に働きますが、観客としては一方的に送り出されてくるものを観る方が気軽に楽しめる、という面もあるはず。そうした中で、ある世界に没入できるということに、観客から何らかの反応が出てくると思います。例えばキャラクターが自分に寄り添うとか、物語のインタラクティブ性ではなく没入感を表現できるわけですから。

ーーDFさんが、今後、取り組むべき課題は何でしょうか?

豊嶋:ふたつあります。ひとつはやはり海外での成果をどう上げるかという点です。アメリカでの成果については、今すぐ結果を求めていません。2015年に発表したユニファイド・ピクチャーズとの共同製作となるフル3DCGアニメ『吸血鬼ハンターD』は、インディペンデントということもあり、腰をすえて少しずつ進めていくというスタンスです。逆に近い将来、自分たちが動くとすると、中国で何か作品をつくることかなと思っています。それは実写VFXもフル3DCGも、どちらもありきで考えています。

ーーもうひとつは?

豊嶋:もうひとつは、DFの掲げているスローガン「ファクトリーからスタジオへ」ということです。これは「自分たちの意思をもって(主体的に)作品をつくる」という意味です。現在はどうしても誰かが考えたものを受注して制作するという面が大きくなりがちです。そうした中で「これをやりたい」と自分たちの意思でつくったものを多くの人が観てくれたら良いなと考えています。できればIPも保有したいと考えているので、大きな課題ですね。

<5>豊嶋氏の考える3DCGの未来

ーー豊嶋さんご自身は現在の日本のCG・VFX制作現場をどう見ているのですか?

豊嶋:今、映画を観る人は減ってきているのではないでしょうか。映画を観る人、ゲームで遊ぶ人、ソーシャルゲームで遊ぶ人、TVアニメを観る人......と、分散しているせいかもしれません。そのため、われわれが手がけるジャンルは広がっているのですが、ひとつひとつが薄まってきています。分散しているがゆえに、大きくお金をかけられるものもない。そうした状況下で『君の名は。』が興収200億円を突破すると(※日本映画製作者連盟が2017年1月に公表した興収は235.6億円)、お金を出す人の多くがアニメに偏ってしまう。こうした傾向に拍車がかかってしまうことが心配ですね。監督だけでなくプロデューサーが「自分たちは、こういった作品をつくるんだ」と意志をもって、収益モデルも考慮しながら幅広いプロジェクトにお金を投下していかないと、業界がどんどん縮小していくと思います。

ーーただ、アニメにかぎらずCG・VFXはますます使われるようになっていますから、DFの存在感は増していくように思えます。

豊嶋:確かに、実写やアニメで3DCGが使われることは増えています。ただ予算がかけられる作品は増えていないんですよね。日本の3DCGはアニメの中でしか生き残れないのではないかもしれないと思うときもあります。ゲームにしても、スマホのゲームはコンシューマーゲームほど予算をかけられるわけではありませんから。

ーーCGアニメーションには、先ほどの話にもあったキーフレームベースと、DFさんが得意とするキャプチャベースのもの。また、ルックについては日本で盛んなセル調、海外で主流の3DCG本来の特性を活かしたフォトリアルなものといった具合に多種多様な表現が存在します。これらのバランスは、今後どうなっていくとお考えですか?

豊嶋:DFとしては、『GANTZ:O』のような表現を1ジャンルとして定着させたいと、長年がんばっています。その一方で、コアなファンではなく、一般の方々にも受け入れてもらえやすい作風のものにもキャプチャを使っていきたいという考えもあります。この手法は広くリーチできる可能性があると思っているんです。もちろんセル調のアニメCGについても細田 守監督の『おおかみこどもの雨と雪』(2012)や『バケモノの子』(2015)といった作品にも継続して取り組んできました。DFとしては特定の業界や表現に限定せずに活動していきたいと一貫して考えています。

ーー「CGWORLD AWARDS」大賞の受賞理由として、リアル系CGアニメーション表現を、さらに発展させたことが挙げられました。最後に近い将来の目標をお聞かせください。

豊嶋:そうですね。ただ、数多のエンターテインメントの中から多くの人たちに選んでもらうには、さらにもう一段上の視点も必要だと考えています。CG・VFXの技術力は着実に上がってきていますから、これからはマーケティングやプロデュース面でもがんばって、ヒット作をつくっていきたいですね。3DCGが好きという人でなくても観てくれるような作品を目指していきたい。DFが取り組んできた表現技法の延長では『ミニオンズ』のような作品。もちろん日本を拠点にCGアニメーションをつくるのであれば、やはりアニメの表現様式に沿ったものをやるべきだと思います。スタジオジブリのような世界観のフルCG作品をつくれたら驚かれるとかあるかもしれないですね。

info.

-

-

「第2回 CGWORLD AWARDS」

CGWORLD編集部による日本の3DCGを中心とした表彰イベント。第2回の各部門の受賞者/作品は、こちらから。

cgworld.jp/special/awards/2016/