学生ならではのユニークな作品が並ぶIVRC(Interverce Virtual Reality Challenge)(主催:日本バーチャルリアリティ学会・IVRC実行委員会)。その一方、同イベントは狭い空間に多くの来場者が集まって開催される、コロナ禍にそぐわないイベントでもあった。そんなIVRCがリニューアルされ、2020年11月14日(土)にオンライン上で決勝大会が開催された。運営上ではどのような工夫が行われ、どのような作品が登場したのか。実行委員長を務めた稲見昌彦氏(東京大学)と共にふり返る。

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

IVRCの「C」はChallengeの「C」

学生が企画・制作した手づくりバーチャルリアリティ&インタラクティブ作品のイベントとして、1993年にスタートしたIVRC。学術界・産業界に対して様々な人材を輩出してきた歴史あるコンテストだ。このイベントが2020年にリニューアルされ、新たに「International Virtual Reality Contest」から「Interverse Virtual Reality Challenge」となって生まれ変わった。

Interverseとは「融合」という意味だ。物理世界(Universe)と情報世界(Metaverse)という対比を超えて、あらゆる世界の融合(Interverse)が進む中、IVRC自体をどのように再定義していくか......。稲見昌彦氏をはじめとした新しい実行委員会にとって、この点が大きな課題になったという。そこで出てきたキーワードが「Interverse」だったと稲見氏は話す。

「IVRCも気がつけば今年で28回目です。私自身がまだ学部4年だった頃に初回大会が開催され、総合優勝に輝くことができました。そこから数えて自分自身、これまで実行委員長を務められていた舘 暲先生の当時の年齢を超えるまでになってしまいました。そろそろ後進育成にも本格的に取り組む時期になってきたこともあり、2代目の実行委員長に就任させていただきました」(稲見氏)。

-

-

稲見昌彦/Masahiko Inami

東京大学総長補佐・先端科学技術研究センター 教授

star.rcast.u-tokyo.ac.jp

Interverseと並ぶもう1つのキーワードが「Challenge」だ。稲見氏は初回大会当時の魅力に「学生では手が届かないような最先端のHMD機器などをレンタルして、それを使いながら作品制作ができること」があったとふり返る。VRという言葉自体も一般的ではなかった。サイバーパンクや『攻殻機動隊』などの世界観に登場するガジェットやしくみをつくりたい。どうやらそれはVRというらしい......。まだそういった時代だったのだ。

それが今ではVR HMDがコモディティ化し、誰でも作品制作が可能となった。「VRといえばこういうもの」という固定概念が広がり、「VRでコンテンツをつくりたい」という学生も少なくない。それは歓迎すべきことではあるが、一方でまだ名前がついていない何かにチャレンジする学生を応援するイベントにしたい。これもまた、IVRCをリニューアルする点で重要なポイントとなった。

もっとも、チャレンジという点では実行委員会も同様だった。それがコロナ禍だ。多くの学会やイベントがオンライン開催になる一方で、IVRCには移行が難しい構造的な事情があった。作品がいずれも「一点モノ」で、実際に体験することで価値がわかるため、審査するには会場まで足を運ぶしかないからだ。そのため一部では、開催が危ぶまれる声も聞かれた。

その一方、稲見氏には「VRを標榜するIVRCこそがオンライン対応できなくてどうする」という想いもあった。そこで考案されたのがフードデリバリーならぬ「作品デリバリー」だ。IVRC 2020では書類審査、予選にあたるSEED STAGE、本選にあたるLEAP STAGEがある。このうちSEED STAGEで作品を担当する審査員の自宅に郵送し、審査員が自宅で組み立てて体験して審査するというやり方が採られたのだ。

「作品は段ボール箱2箱に分けて配送できるサイズにすること、という制限を付けました。これには『宅配便で送れること』と『受け取った審査員の負担にならないこと』の2つの意図がありました。その上で作品ごとに体験審査員を決め、その審査員が学生に代わって代理プレゼンをするようなかたちで、SEED STAGEの審査を行いました。作品に加えて審査員の先生の知見が加わり、より深い審査ができました」(稲見氏)。

実行委員会に加えて審査員の顔ぶれも大きく変わった。中でも目を惹いたのがゲスト審査員で参加した、「ワクワクさん」こと久保田雅人氏だ。NHK Eテレで2013年まで放映されていた子供向け工作番組『つくってあそぼ』でお馴染みの人物で、これには学生に家庭でも手に入る身近な素材を組み合わせてVR作品の制作に取り組んでほしい、というコロナ禍だからこその想いがあったという。

このように、様々なリニューアルを経て実施されたIVRC 2020。結果としてコロナ禍という世相を踏まえた、例年にないユニークな作品が集まった。それではLEAP STAGEで審査が行われた10作品を、稲見氏のコメント付きで紹介していこう。なお、プレゼンテーションと表彰式の内容はYouTubeで視聴することができる。

1:『きっとCutKit』(久保田雅人賞)

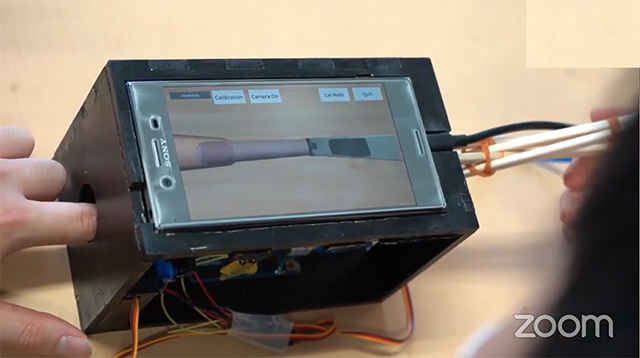

電気通信大学 情報理工学域/チーム名:完全感覚Nail Clipper

DIYをコンセプトに、いつでも無限に爪切り体験を提供する作品。割り箸や輪ゴムをはじめ、ホームセンターや100円ショップなどで購入できる身近な素材とスマートフォン、そして最低限の電子部品を組み合わせてつくられている。割り箸を握ると箱の中に設置されたサーボモータとタクトスイッチが作動し、爪を切ったときの触覚を提示するしくみだ。体験者に応じて指の高さを調節したり、スマートフォンの画面上に表示される指のCGの大きさを調整したり、細かい工夫もなされている。なお、本作品のつくり方はこちらで公開されている。

稲見氏のコメント

電通大のお家芸ともいうべき触覚系の作品です。その上で、割り箸をはじめ身近な素材を使用していることと、オープンハードウェアとしてつくり方がWebで公開されている点を高く評価しました。これを見て面白いと思った人は、ぜひ自分でもつくってみてほしいですね。IVRCのチャレンジ精神を一番良く汲み取ってくれた作品ではないかと思います。

2:『Augmented Sequencer 』(GOROman賞(近藤義仁賞))

石川工業高等専門学校 電子情報工学科/チーム名:TaniHaru

ミュージックシーケンサーによって奏でられる音楽を触覚フィードバックとオーディオリアクティブな映像で拡張し、より直感的で心地良い演奏と共感覚的な体験を実現することを目的とした作品。体験者はHAPTIC Reactorを付与した導電性の指サックデバイスを指に装着し、タブレットの画面上を指で操作することで振動やクリック感を提示している。また、ネックレス型振動デバイスのHapbeatを併用することで振動体験を強めている。映像面ではリズムにあわせてカメラワークを動かしたり、音に合わせてオブジェクトの形状が変化したりといった工夫も盛り込まれている。

稲見氏のコメント

LEAP STAGEで唯一の高専生による作品です。途中までクリック感が乏しくて「いまひとつ」なところがありましたが、土壇場で導電性の指サックを使用する形に変わり、体験が一気に向上しました。映像の美麗さも見事でした。

3:『ネイバー・インベイダー』(VR学会賞、八谷和彦賞、グリー賞)

電気通信大学 大学院情報理工学研究科/チーム名:時空警察

家庭でテーマパークのお化け屋敷のような体験が楽しめる作品。特別な機材の使用を控え、スマートフォンなど身近なデバイスや道具を使ってSF風のストーリーを盛り込むことで、DIYで気軽に体験できる配慮がなされている。体験はスマホHMDを覗く主体験者と、スマートフォンの指示に従ってエイリアン(=お化け)役を担当する協力者のペアで行い、主体験者が音声で指示してストーリーを進めていくスタイルだ。HMDに映像用と振動用で2台のスマートフォンを使用するなど、より多彩な体験ができるように工夫されている。

稲見氏のコメント

二人一組でプレイするエンターテインメントコンテンツで、本作に限らず今年はコロナ禍における「つながり」をテーマにした作品が多かったように思います。体験者と協力者という非対称の関係性や、コンテンツの作り込みなど、細かいところまで良くできた作品でした。

4:『そそぎそそがせ』(大石佳能子賞、hp賞)

大阪大学 大学院情報科学研究科/チーム名:日本のんだくれ連合

コロナ禍で広まったオンライン飲み会で、VRの画面越しにお酌をし合う体験を目的とした作品。自分で自分のコップにお酌をしているにも関わらず、腕の位置を適切に誤認識させることで、相手にお酌をしている・されている感覚を提示している。CGキャラクターだけでなく、実際にオンラインを介して遠隔地にいる人とボイスチャットで会話をしながらお酌をしあうことが可能だ。また、HMDを装着したまま飲み物が飲めるように、グラスを半円分だけ切り取って磁石で着脱可能にするといった工夫も盛り込まれている。

稲見氏のコメント

オンライン飲み会に皆がなんとなく飽きてきた頃合いということもあり、目のつけどころが非常に良かったと思います。注ぐインタラクションという意味で斬新ですし、握手ではなく道具を介したコミュニケーションという意味でも興味深いですね。かなりがんばって調整されたんだと思います。論文発表も期待したいですね。

5:『テレポ腕ーション』(川上記念賞、川島優志賞、さくらインターネット賞)

大阪大学 大学院情報科学研究科/チーム名:アームワーパー

箱の中に手を挿入すると、まるで手だけが世界中にテレポーテーションしたかのような錯覚を提供する作品。箱の中にはアイシングスプレー、香水スプレー、ミスト噴射機、ベルチェ素子、ファンが仕込まれており、これで各地の温度、湿度、風、匂いを再現。モニタ上に表示された各地のライブ映像と組み合わせることで、南極、サハラ砂漠、アマゾン、インド市街地、北海道の花畑の5箇所に瞬間移動したような体験ができる。また、手の動きをLeap Motionで検知することで、手の動きに即してモニタ上でCGの手が表示されるようにするなどの工夫も行われている。

稲見氏のコメント

コロナ禍で、旅行したり物に触れたりといった行為が憚られるといった世情を逆手に取った、かなり批評的な作品になっていると思います。箱から手を抜いたときに感じる匂いまで体験に組み込んでいる点も秀逸ですね。

次ページ:

6:『在宅茶会』(Laval Virtual Prize、DMM.com賞)

6:『在宅茶会』(Laval Virtual Prize、DMM.com賞)

青山学院大学 総合文化政策学部/チーム名:MHK2020

2名の体験者が「亭主」と「お客」に分かれてリモート茶会を実施する作品。「亭主」と「お客」はVR HMDを装着し互いにVR茶室で対面する。亭主が抹茶を点てる動作を行うとお客の場に用意したロボットアームが亭主と同じ動作を行い、抹茶を点てるしくみだ。ポットなどでお茶を入れるのではなく、亭主の腕の動きをロボットアームがトレースすることで、亭主の腕さばきを再現している点がポイント。その際も機械学習による動画認識やRPA(Robotic Process Automation)などの技術を活用することで、亭主が意識せずにロボットアームを操作できるように工夫されている。

稲見氏のコメント

本作のポイントはロボットアームですよね。VRといえども、ここだけはバーチャルにできなかった。VRにおけるフィジカルとデジタルの線引きの重要性について、改めて示した作品だと思います。青山学院大学という、これまでIVRCとは縁遠かった大学からの応募作品という点も注目です。初参加でLaval Virtual Prizeを獲得した初めてのケースではないでしょうか。

7:『匂いの暗号』(審査委員会賞)

慶應義塾大学 環境情報学部 総合政策学部/チーム名:9bit

体験者は犬の鼻を模したデバイスを装着して「匂いの暗号」を解読する作品。微細な平面空間に対して高密度に付与された匂い成分を知覚することで、ミリメートル単位で匂いの定位を可能にしている。体験者は犯罪組織に潜入している諜報員で、組織の計画を阻止するため、地図上にあぶり出しで描かれた爆弾の運搬ルートを自身の鼻を使って解読していくという設定。匂いの源がセンサの先に近づくと、デバイス内に設置された脱脂綿がサーボモーターの働きで(デバイス内で)鼻に近づく。脱脂綿には香料が染み込ませてあり、これで嗅覚が拡大した体験が得られるしくみだ。

稲見氏のコメント

IVRCで嗅覚といえば、1997年の『うちのポチ知りませんか』が思い出されます。本作もそれに連なる内容ですが、最大のちがいは市販されている道具や素材を組み合わせて自宅で体験できるようになったことです。HMDを鼻に付けたという身体性もポイントですね。

8:『物語ハコ便』(審査委員会賞)

電気通信大学 情報理工学域 大学院情報理工学研究科/チーム名:Uber Stories

今回のIVRCの「2箱程度の段ボール箱に作品が収まること」という規定からアイデアを膨らませた作品で、箱を持ち上げたり、ふたを開けたりすると、動作に従ってモニタ上でストーリーが展開したり、箱自体が振動したりする。物語は「Signal from Black Box」「はこにっき」の2種類で、星座と夏休みの遊びを題材とした内容になっている。箱には3枚のふたがあり、そのうち2枚はリミットスイッチによる開閉検知、3枚目にはサーボモーターの働きで自動開閉が可能だ。箱の内部には持ち上げ検知用のフォトリフレクタ、スピーカー、ファン、ペルチェ素子が仕込まれている。

稲見氏のコメント

VRといえば「体験者の周りに空間をつくる」という話になりがちです。本作では、モノの中に体験者を引きずり込んでしまうような、まったく異なった発想でつくられていた点が斬新でした。同じ箱をモチーフにしている点で『テレポ腕テーション』との関連性も気になります。両者がコラボすることで、また新しい何かが生まれるかもしれません。

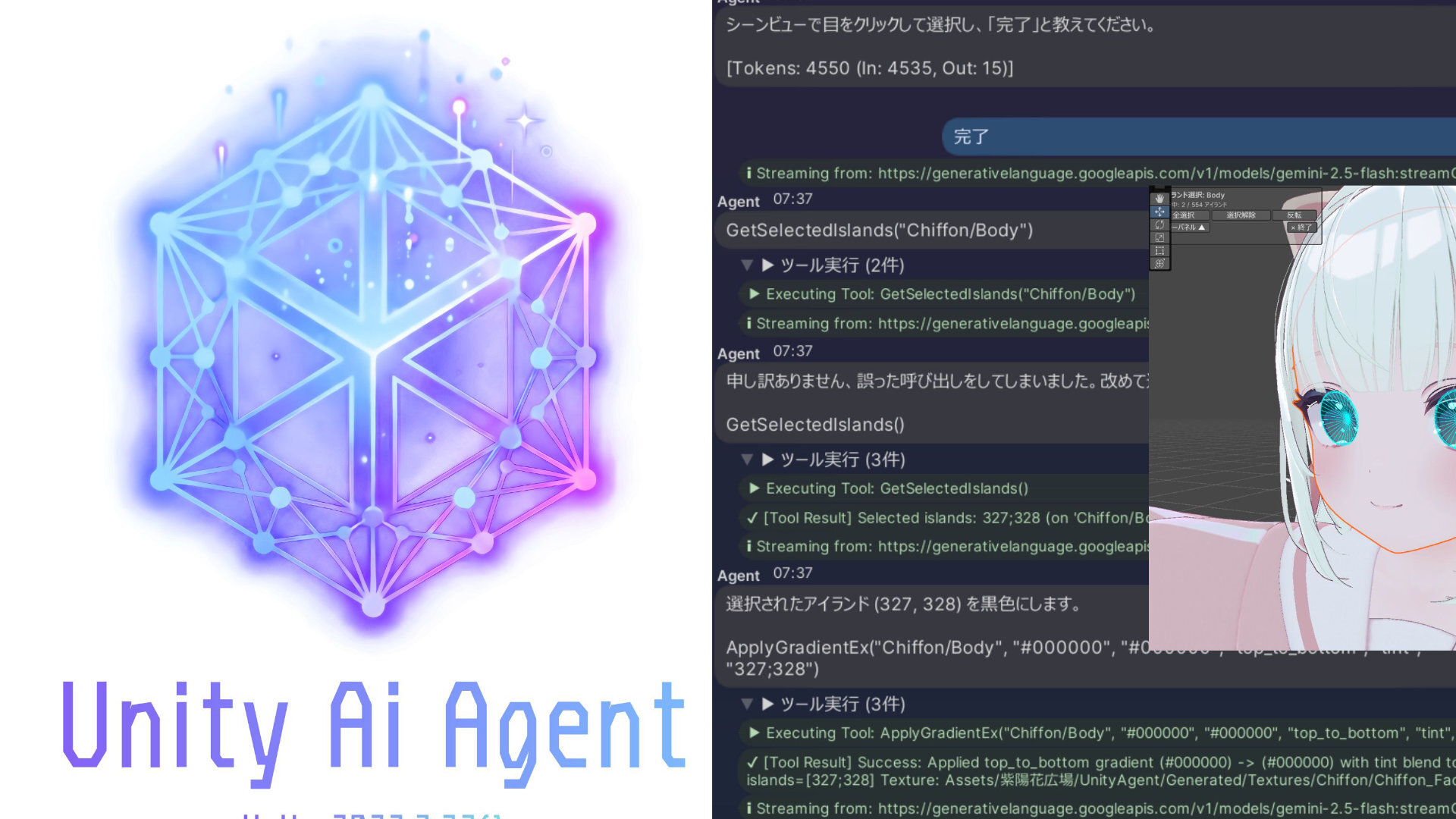

9:『老化タイムラプス』(Unity賞、ソリッドレイ賞)

電気通信大学 情報理工学域/チーム名:HGW

手回しデバイスを回転させると、VR空間内の風景がタイムラプス(低速度撮影=コマ落とし)のように急速に変化しつつ、体験者自身も急速に老化(筋力低下、手の震えやしびれ、視力と聴力の低下)が進んでいく様をバーチャルに体験できる作品。VR HMDにはOculus Quest 2が使用されている。VR空間内の風景にも、家族写真やランドセルといった人生を感じさせるオブジェクトを盛り込んだ。手回しデバイス内には、往復振り子を設置して手の震えを表現。クランクを回す側の手に高周波振動を提示する布型デバイスを巻くことで、手のしびれを表現している。

稲見氏のコメント

老化というテーマだけであれば過去にも様々なものがありましたが、それをここまできちんと体験としてつくり込んだ作品は初めてではないでしょうか。VR空間で描かれる風景も今の学生にとっては生まれる前のもので、異世界だと言えます。そこをしっかりとつくり込んだ点が素晴らしいですね。

10:『瞼内映像投影装置』(総合優勝、審査委員会賞、teamLab賞)

東京大学 教養学部/チーム名:FuGu

目を閉じたまま映像を見ることを可能にした作品。体験者は仰向けになって横たわり、専用デバイスを目の前に設置する。映像はPCで再生され、高輝度LEDと多数の光ファイバーを通して専用デバイスから瞼の上に投影されるしくみだ。投影される映像はサイケデリックな色合いの模様が動き回るというものや、スマートフォンの画面を指でなぞった軌跡が反映されるものなど様々。映像だけでなく、サウンドも映像に合わせて自動的に変化するといった工夫がされている。審査員からは「10年に1度の作品」などのコメントも聞かれたほどで、総合優勝に輝いた。

稲見氏のコメント

これは学部2年生の作品なんですよね。自分も東大で教えている中で、こういった作品がつくられていたことを知り、改めて驚かされました。まさに体験しなければわからない作品であり、体験できないことが悔しくて自分でつくってしまった審査員もいたほどです。審査員をそこまでさせた作品は初めてではないでしょうか。

次ページ:

今つくらなければならない作品は何か、学生が真摯に向き合った

今つくらなければならない作品は何か、学生が真摯に向き合った

CGWORLD(以下、CGW):審査お疲れさまでした。ふり返ってみれば、例年になくユニークな作品が集まったのではないでしょうか?

稲見昌彦氏(以下、稲見):ありがとうございます。特に「瞼内映像投影装置」には驚かされました。すでにコモディティ化したともいえるVR HMDで、できることがまだ残っていたと多くの審査員が口にしていましたね。

CGW:残念ながらSEED STAGEで留まってしまったもの中から、他にもキラリと光る作品はありましたか?

稲見:岐阜大学の学生チームが開発した『お散歩彼女』でしょうか。恋人つなぎをして歩くことができるロボットアームです。コロナ禍にマッチした内容でした。

CGW:興味深いですね。LEAP STAGEの10作品についても、コロナ禍における身体性をテーマにしたものが多かったように思います。

稲見:そうですね。まさにコロナ禍という環境において何をつくるべきか、こういうものがあったら嬉しいんじゃないか、そういったことを学生が真摯に考えてくれたように思います。それがIVRCをはじめとする、コンテストの意義ではないでしょうか。実は自分自身も大学教員として教えている中で、これまでと同じことを教えていて大丈夫なんだろうかという悩みがあるんですよ。それとも符合しているように思います。

CGW:なるほど。

稲見:大学の授業は、社会が変わっても通用するような、普遍的な内容です。その一方で、今までの社会で必要とされるような知識やスキルを教えている......そんな側面があることも事実です。こうした中、ポストコロナの社会をつくっていくのは学生たちなんですよね。そう考えたとき、IVRCをはじめとしたコンテストは社会をどういう風にしたいのか。そのためには何が必要なのかを実際につくって試すことができる場だといえます。そういった意味で、IVRC 2020はポストコロナを見すえた非常に良いチャレンジの場だったし、大学とはちがう教育システムとして意義があったと思っています。

CGW:XR技術が今後どういう風に寄与していけるかという話でもありますね。実際、様々な学会やイベントがオンライン開催に移行しています。その一方でスマートフォンの進化が頭打ちになる中で、これからXRデバイスが新しいテクノロジードライバーになるのではないかという期待が寄せられています。XR技術は今後、どのように社会に貢献していけるでしょうか?

稲見:ゲームがそうであるように、XR技術もまたインタラクティブな体験をリアリティをもってパブリッシュできるメディアだと思っています。巷ではソーシャルディスタンスという言葉が定着してしまいましたが、私自身はあまり良い言葉だと思っていません。むしろフィジカルディスタンス(物理的距離)とソーシャルインティマシー(心の親密性)を両立させることが重要で、そこにXR技術は寄与できると思っています。

CGW:XR技術を研究開発するエンジニアや、それを用いてサービスやコンテンツをデザインするクリエイターには、そうした視野なり視点が求められるということですね。

稲見:そうだと思います。

CGW:ちなみにIVRC 2021はどのような形式になるのでしょうか?

稲見:まだ具体的な議論はこれからですが、来年もおそらく今年のようなかたちになるのかなとは思います。今年の問題点も含め今後もう一度議論しなおして、参加した学生が自分の経験値がアップしたな、成長したなと思える場であってほしいと思っています。

CGW:稲見氏の視点で、今年良かった点を上げるとどのようなことがありますか?

稲見:『きっとCutKit』のチームがオープンハードウェアとして作品のつくり方をWebに公開しましたよね。あれによって、多くの人が作品を自分で追体験できるようになりました。料理でいうところのレシピ公開ですよね。こういうスタイルを増やしていきたいですね。

CGW:そうなると、IVRCの社会的意義がより増していきそうですね。ますますXRが身近になるのではないでしょうか。

稲見:コンテストを繰り返していく中でクオリティが向上するのは良いのですが、その一方で技術的なハードルがどんどん上がって新規参加者を狭めてしまうという懸念があります。そのため、参入のハードルを下げる努力が必要なんじゃないかなと思いますね。これなら自分たちでもできるかもしれないというような。

CGW:その意味では、今年は青山学院大学から「在宅茶会」という初参加でLaval Virtual Prizeを獲得した、すごい作品が登場しましたね。

稲見:そうですね。ああいったことがどんどん起きるようにしたいですね。これまでにない参加者にまでリーチできたという点で、まさにリニューアルの一番の成果だったかもしれません。

CGW:漫画でもアニメでもゲームでもCGでもそうですが、「これなら自分たちの方が上手くできる」と誤解してもらうことがジャンルの活性化には重要です。もちろん、実際にはそうじゃなかったりする訳ですけどね。そのための方策の1つとしてレシピ公開は有効かも知れませんね。

稲見:レシピを見てまずつくってもらって。その上で興味がもてたら自分たちの作品をどんどんつくっていけば良くて。それこそ、どんなバンドでも最初はコピーバンドから始めるわけです。色んな曲を演奏しているうちにだんだん自分の中でメロディーが見えてきて、そこからオリジナル曲に進んでいきます。ゲームでも同じで、自分たちでちょっとつくってみようという人たちが出てくるとすそ野が広がります。

CGW:雑誌『子供の科学』のように、小学生が参加できるIVRCがあったりすると面白いかもしれませんね。

稲見:それは良いですね。プログラミング教育も始まりましたし、参加者の低年齢化が進むというのは良いですね。良いお題をいただきました。

CGW:こちらこそ、ありがとうございました。