1996年に創業した老舗3DCGスタジオの1つとして知られるグリオグルーヴ。同社が25年目を迎えた2021年、スタジオを高田馬場に移転すると共に、アニマとオフィスシェア&業務提携を行なった。「笹原組」をベースにもつアニマは、グリオグルーヴとも縁が深い3DCGスタジオだ。グリオグルーヴ代表で日本の3DCG業界の黎明期から活躍してきた坂本雅司氏に、これまでのキャリアをふり返りつつ、業務提携のねらいと今後の抱負などについて聞いた。

INTERVIEW_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

映画の助監督から3DCGの世界に転身

CGWORLD(以下、CGW):3DCGの黎明期からご活躍されている坂本さんですが、実際はそれ以前から映像業界に関わられていますよね。

坂本雅司(以下、坂本):はい、実写映画の助監督からキャリアを始めました。にっかつ撮影所(現、日活)の企画部出身で、会社が助監督の求人を出していた最後の世代ですね。映画『リング』(1998)で監督を務めた中田秀夫や、ドラマ『ロングバケーション』(1996)などの脚本で知られる北川悦吏子と同期です。

CGW:ということは......、失礼ですが何年生まれですか?

坂本:想像してください(笑)。助監督は1年半で辞めてしまったのですが、その後もプロデューサーとして7年ほど会社にいて、最後の1年だけアメリカ支社に出向しました。当時、ロサンゼルスにっかつという現地法人があったんですね。そこで映画『ジュラシック・パーク』(1993)を観たのが、大きな転機となりました。

CGW:それはすごい巡り合わせですね。ちなみに、にっかつ撮影所に入られたきっかけは何でしたか?

坂本:映画が好きだったことですね。400倍くらいの倍率で正社員入社し、助監督をやりながら、次第に監督よりもプロデューサー向きだと考えるようになっていきました。ただ、当時......1980年代後半は邦画が本当にダメで、東宝ですらゴジラ映画くらいしか予算がかけられないほどでした。そのため、できる人からフリーになっていったんですね。自分もこのままでは食い詰めるので、映画とはちがう分野に行った方が良いかなと考えるようになっていきました。

そこで助監督を辞めて社長直下の部署でプロデューサーをやりながら、マルチメディア展開やドキュメンタリーなど、好きなことをやらせてもらったんです。フジテレビと、高城 剛がディレクションした『香港電脳コピー都市』(1990)や、当時問題となっていた自己啓発セミナーのドキュメンタリーなどをプロデュースしました。

CGW:なぜ監督ではなく、プロデューサーの道に進まれたんでしょうか?

坂本:いろいろな作品を並行してつくりたかったんです。監督だと1本の作品制作に集中せざるを得ないじゃないですか。ただ、自分自身は命を削って作品をつくるのではなく、クリエイターと作品を客観的に観るタイプです。自分の性格的にも向いているなと思いました。

CGW:そんなときに、アメリカで『ジュラシック・パーク』に出会ったんですね。

坂本:ビックリしました。そして、いつかこんな仕事ができたら良いなあと思いました。それまでにも、ちょこちょこと3DCGはやっていたのですが、本当に衝撃的でした。あまりに衝撃的だったので、アメリカで3DCGのワークショップに参加したほどです。

ただ、そのときに「向いていないな」と2時間で見切りをつけました。それ以上、PCの前にじっと座っていられないことがわかり「我ながら致命的だな」と。だったら3DCGを仕事にするにしても、クリエイターではなくオーガナイズする方に回った方が良いなと直感しました。

CGW:なるほど、そういった経緯があったんですね。

坂本:それと並行して、にっかつの経営が怪しくなっていき、二転三転します。その過程で自分も日本に戻されてそのまま退社して、フリーランスの映像プロデューサーになりました。まだ予算がそこそこ使えた時代で、民法の深夜枠では実験的な番組の企画が通っていました。NHKでは一足早くBS放送が始まっていて、多チャンネル化のながれが進み、私もNHK BSのテレビ番組をプロデュースしていました。伊藤穣一をナビゲーターにした、インターネットとテレビを融合させる『New Breed』(1995)シリーズなどです。

CGW:すでにバブル経済は弾けていましたが、まだまだ勢いがありました。バブルの残滓が残っていたというか。

坂本:そんなふうに忙しく仕事をしながらも、3DCGへの関心は続いていました。ただ、当時は3DCGの制作コストが高かったし、どうやってつくったら良いかわからないし、そもそも仕事になるかどうかもわからない。しばらくモヤモヤしていましたね。

CGW:その一方で次第に機材が安くなり、がんばれば個人でも3DCGが制作できる時代になっていくんですね。

坂本:日本初のCSデジタル放送として「パーフェクTV!」(1996)がスタートし、起ち上げのお手伝いをしたことがその後の人生を決めました。当時は目新しさもあり、3DCGのニーズが高まっていました。そこで、ある程度まとめて仕事を発注するから法人化してほしいと言われたのが、グリオ(Griot)設立につながりました。まだ国内の3DCGスタジオが20社弱くらいの時代でしたね。

CGW: なるほど、そこで起業ですか。ちなみにグリオという社名はどこからですか?

坂本:アフリカの「シャーマン」という家系の部族名から来ています。もともと無文字文化だったので、音楽で言葉や物語を受け継いでいました。現在でも数多くのグリオ族が存在し、音楽を奏でています。学生時代にアフリカへ渡って、フィールドワークをしていた頃に知りました。音楽を奏でるように、3DCGに魂を吹き込みたいなと思って社名にしました。

音楽レーベルのようにスタジオ起ち上げを支援

CGW:放送業界で多チャンネル化が進んだ一方で、ゲーム業界でも2Dから3Dへのながれが起きます。

坂本:1994年にゲーム機のPlayStationが発売されて、3DCGで制作したプリレンダームービーの需要が日本でグッと増えました。それまでテレビ番組のタイトルぐらいしかニーズがなかったところに、一気に仕事が来るようになったんです。

CGW:当時はプリレンダーの綺麗な3DCGムービーが入っていることで、ゲームの商品価値が高まった時代でした。もっとも、そうした技術をもっているゲーム会社は少なくて、外注に頼っていました。

坂本:グリオでも、いろいろなゲームの3DCGムービーをつくりました。そのながれで、実は『せがれいじり』(1999)というゲームをプロデュースしているんです。

CGW:エニックス(現:スクウェア・エニックス)からPlayStation向けに発売された、伝説のゲームですね。驚きました。

坂本:ゲームを遊ばない人に向けたゲームをつくることがコンセプトで、秋元きつねの独自の世界観を3DCGでゲーム化しました。もともと私自身は、ほとんどゲームをしないんですよ。だからこそ、そうした人たち向けのゲームがあっても良いだろうと。当時3歳だったうちの息子がナレーションを手伝いました。テレビ番組『おはスタ』とタイアップできたことで知名度が上がり、20万本売れました。

CGW:3DCGという表現技法がきっかけで、異業種のクリエイター同士が混ざり合って、さながら実験場のような状況でしたね。

坂本:いろいろな会社やクリエイターとの出会いがありましたが、その中の1つが笹原組でした。

CGW:その後、アニマで一緒になる笹原和也氏と晋也氏の兄弟が起ち上げた3DCGスタジオですね。

坂本:当時、笹原君たちは御茶ノ水にあった東映の教育施設に泊まり込んで、3DCGの作品づくりをしていました。和也君が1995年にソニー・ミュージックエンタテインメント主催の「デジタル・エンタテインメント・プログラム(DEP)」でベストアワードを受賞したことをきっかけに、コンタクトを取りました。

その後、グリオが起業した翌年に笹原君たちも法人化して、有限会社笹原組を起ち上げたんですよ。彼らが法人化する際に「法人のしくみづくり」でお手伝いをすることにして、和也君と私とで両代表というかたちを採り、4年ほど笹原組を共同経営しました。

そこから、いつまでも個人名が付いていると個人会社のように誤解されるため、2003年に増資をした際に「アニマ」に社名を変更しました。それと前後して、当時ゲーム会社に就職していた晋也君もアニマに戻ってくることになったんです。そこでアニマの代表取締役を数ヶ月だけ引き受けて、そこから晋也君に替わってもらい、現在にいたります。

CGW:ゲームでいえば、PlayStationからPlayStation 2の時代で、3DCGが日本で盛り上がっていった時代ですね。一方で、映像分野では美少女CGブームが巻き起こりました。テライユキはその筆頭で、CGWORLDとも縁が深いキャラクターでした。

▲テライユキ

坂本:テライユキのプロジェクトには、私も関わっています。もともとテライユキは、漫画家のくつぎけんいちによってデザインされ1998年に静止画として公開され、そこから様々な商品展開が行われていきます。その中のムービー制作やテレビ番組への展開を私がプロデュースしました。もとの静止画はShadeでつくられていましたが、動画にするため3d studio Max(現:3ds Max)でつくり直す必要があり、私が3DCGアーティストを紹介したりもしました。

CGW:そうだったんですね。

坂本:当時は、美少女キャラクターをつくりたいデザイナーが多かったですね。今またデジタルヒューマンが盛り上がっていますが、「私らは20年前からやっていたよ」って言いたい(笑)。そのときはフジテレビと組み、テライユキ以外にも『VIRTUAL STAR』ブランドで10名ほど、キャラクターのCD、DVD、書籍をつくったのですが、そこまでマーケットが広がらず、マニア受けで終わってしまいました。私自身がオタク寄りの人間ではないので、リアルなキャラクターをつくろうとしたんです。そのため技術的な難易度が上がり、予算もかかってしまって。今から考えれば、もっとターゲットを絞れば良かったですね。いろいろな意味で早すぎたプロジェクトでした。

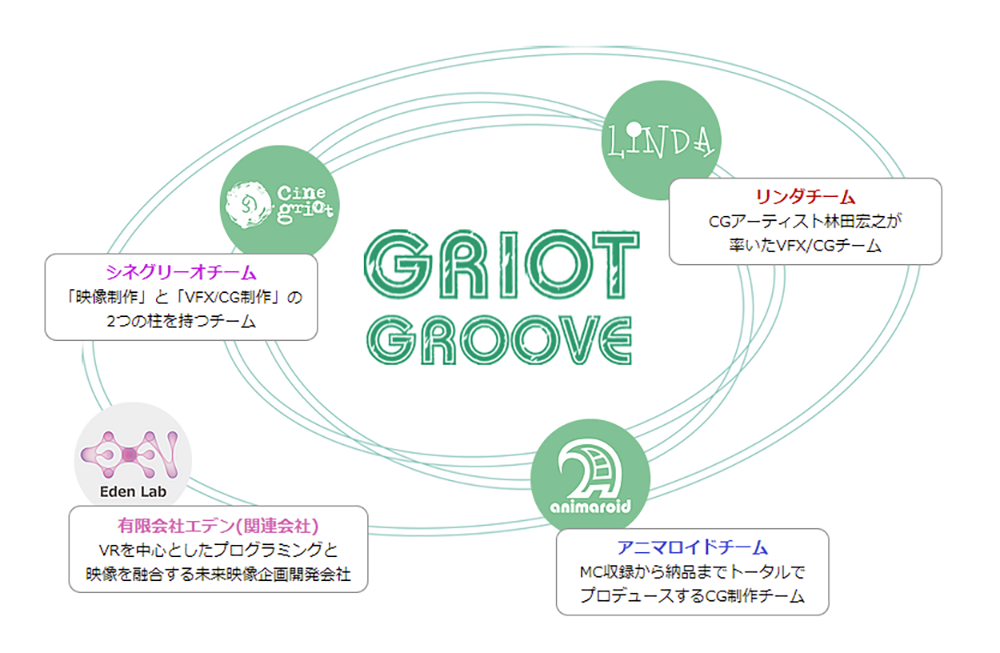

CGW:2002年にStudio IBUKI、2003年にLiNDA、2004年にアニマロイド、2008年のシネグリーオと、その過程でグループ会社が増えていきますね。どういった意図があったのですか?

坂本:社名のグリオからわかるとおり、私自身は映像の仕事をしながらも音楽に思い入れがあるんです。ただ、音楽はビジネスにするには辛いんですよね。にっかつ時代にマニアックな音楽レーベルを起ち上げ、イベントを仕掛けたのですが、ビジネスとして着地させるのは困難でした。それに、商品を考えると角が取れて丸くなっちゃうんです。そのため、音楽そのものではなく「音楽レーベル」的な3DCGのスタジオをつくって、展開していこうと。

CGW:なるほど。

坂本:極論すれば、100社くらい起ち上げても良いかなと思っていました。バンドもそうですけど、多様性があった方が面白いじゃないですか。音楽レーベルの中に様々なバンドがあるように、いろいろと方向性のちがう3DCGの会社があり、そこにクリエイターのチームがあるというイメージです。その頃、資本金がゼロ円でも起業できるようになるなど、ベンチャーや起業に対して様々な制度改革ができたことも追い風になりました。これを活用して、劇映画やドキュメンタリー映画の企画プロデュースなどもおこないました。

ただ、ちょっと見誤ったのは、クリエイターをオーガナイズするのが結構大変だということでした。よほど馬が合う人じゃないと続かないですね。力を付けたクリエイターは、そこから飛び出して独立していきますし。実際、そんなふうにして生まれたスタジオが10社以上あります。独立した会社と協業したり競合したりしています。

CGW:広い意味でのプロデュース業ですね。

坂本:そうした中、伝説のクリエイターとの出会いがありました。それが林田宏之です。2015年に早世してしまったんですが......。

CGW:LiNDAの代表だった林田さんですね。

坂本:我々の世代ならみんな知っているんですが、近年では彼を知らない若い世代も出てきたので、そこは主張したいところです。Autodesk認定のMaya Mastersの1人で、日本で3本指に入る3DCGアーティストでした。映画『ファイナルファンタジー』(2000)の制作にも、シーケンス・スーパーバイザー兼主任アーティストとして参加しています。直前に仕事を発注しようとして、「来週からハワイに行くんですよ」と言われたことがあって。1998年くらいだったかな。

▲林田宏之氏(文化庁ホームページより)

坂本:その後、映画完成直前に帰国して、ゲーム『ドラッグ オン ドラグーン』(2003)のオープニングムービーを一緒に制作する機会がありました。そのときに話をしたら「スクウェア(現:スクウェア・エニックス)を退職してフリーランスになって、仕事はたくさんあるんだけど大変だ」と。「じゃあチームをつくって法人化しませんか?」ということで。それで、共同代表というかたちでLiNDAが起ち上がりました。

彼との出会いは本当に大きかったですね。彼の作品は、3DCGというよりも映像として優れていたんです。映画『ファイナルファンタジー』のルック......、フォトリアルなんだけど少しデフォルメが入っているような、独特のキャラクター表現を生み出したクリエイターの1人でした。当時としては革命的で、未だに影響を与えています。

CGW:言われてみれば、その通りですね。

坂本:LiNDAを起ち上げて、CMを中心に仕事をしながら彼自身の作品もつくっていました。彼が最後にやりたかったことが、「デジタルアートで自分の作品を世に出すこと」です。先日、オークションハウスのクリスティーズで、BeepleのNFT(非代替性トークン)アート作品が6,900万ドル(約75億円)で落札されましたよね。まさに、あれがやりたかったことです。亡くなる直前までそうした未来が到来することを信じていたし、彼が住んでいた葉山や鎌倉にスタジオを構えて、作品制作に集中できるような環境を徐々に準備していました。そんなときに早世したので、本当に参りましたね。

次ページ:

マンガキャラクターから『DEEP HUNTER』への道

マンガキャラクターから『DEEP HUNTER』への道

CGW:そういった才能をプロデュースすることに、やりがいを感じられてきたんですね。

坂本:そうですね。秋元きつねもそうだし、テライユキのプロジェクト展開もそうだし。2001年に書籍『CG大学』を書いたのも、笹原和也君をはじめ、LightWaveを中心とした3DCGクリエイターを広くアピールすることが目的の1つでした。また、ゲームの3DCGムービーバブルが終わりつつあったころで、自分たちでIPをもつことも目的としていました。

▲書籍『CG大学』(左)と、CGで描かれたキャラクター(右)

CGW:その頃からIPを意識されていたんですね。

坂本:テライユキを通してキャラクタービジネスに触れることができましたが、残念ながら当時はまだ、予算と労力が合わなかったんですよね。ゲームならまだしも、映像作品でIPをもつことは簡単なことではありませんでした。そんな中、マンガのキャラクターを使った映像はどうだろうと考えました。それでつくったのが、書籍『CG大学』に出てくる某キャラクターの3DCGムービーです。

プロデューサーは私で、演出は映画『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の北久保弘之、コンセプトワークとシナリオは佐藤 大、音楽に池 頼広を起用しました。3DCG制作は笹原組で、CGディレクターは和也君です。映画『ファイナルファンタジー』よりも、もう少しセルルックに似せた画づくりで、LightWaveでそれほど予算をかけず、アニメ監督アニメ的な手法をミックスしながら演出してもらうことがねらいでした。1分半くらいのデモムービーで、かなり完成度が高いものができました。これがちゃんと着地できていたら、またちがう展開になったかも知れません。

CGW:錚々たるメンバーですね。

坂本:ただ、制作中に映画『リング』や映画『アップルシード』のスポンサー企業が不祥事を起こして、倒産してしまったんですよね。しかも版権元にきちんと話が伝わっておらず、トラブルが起きました。本当に残念でしたね。こんな風に、これまで受注案件は山ほどやっていますが、残念ながらIPとしてビジネス化できていないところに、忸怩(じくじ)たる思いがありました。

CGW:なるほど。

坂本:だからこそ、いま自分たちのIPで、『Deep Hunter』という映像作品をつくろうとしています。2019年に東京都が主催している「アニメーションビジネス海外展開支援事業」という事業に採択されて、アヌシー国際アニメーション映画祭に併催する見本市「MIFA」に出展しました。これがきっかけで様々な交流が生まれ、海外のプロデューサーと組みながら、現在12話のプロットと1話のシナリオができたところです。それと並行して1分弱のデモムービーを作成し、これを基に営業をかけているところです。オリジナル作品なので、そんなに簡単に着地はしないと思いますが、今後も続けていきたいですね。

CGW:SF的な世界観がお好きですか?

坂本:3DCGで日常生活を描くよりも、アクションを描く方がやりやすいので、作品化しやすいところはありますね。また、本作では昆虫食の話をモチーフにしているんです。これから2050年に食糧危機が起きると国連が発表し、昆虫食の時代が来ると言われています。そこで鍵となるのがバイオテクノロジーです。もっとも、技術が進化するとそれに伴い問題も発生する。バイオテクノロジーで昆虫食が身近になった世界で、突然変異によって野生化したり凶暴化したりする昆虫が出てきたので、それを退治するDeep Hunterが活躍する。しかしそこには裏があって、AIが絡んでいて......、という設定です。

CGW:昆虫食という発想がユニークですね。

坂本:山梨県出身で、イナゴの佃煮や蜂の子を食べる食文化がありました。もっとも、本格的に興味を覚えてリサーチを始めたのは20年前からです。昨年、浅草橋に昆虫食のレストラン「ANTCICADA」が開店し、関係者とひょんなことで知り合ったんです。彼らは昆虫を食材に、今までにない調理法で見た目にも美しいスタイルで提供しようとしていて。その1つが「コオロギラーメン」です。すごく面白いと思ったんですね。それ以来、彼らが新種の昆虫採集のために日本各地に趣くとき、同行してカメラを回すようになりました。今後コロナが収まったら世界中にある昆虫食の伝統文化や、スタートアップ・ベンチャー企業の取材を予定しています。

▲ANTCICADA公式ホームページより

CGW:ドキュメンタリーもお好きなんですか?

坂本:そうですね、にっかつ撮影所時代からプロデュースしていました。『鉄腕アトム』をはじめ、初期のアニメ作品の効果音制作をテーマにした映画『アトムの足音が聞こえる』(2011)と、マンガ家の赤塚不二夫の生涯を描いた映画『マンガをはみだした男~赤塚不二夫~』(2016)をプロデュースしています。どちらも劇場で公開されました。

CGW:『アトムの足音が聞こえる』は自分も拝見しました。ゲームの効果音を制作しているクリエイターに紹介されたのですが、たいへん興味深い内容でした。

坂本:アニメ『鉄腕アトム』で、アトムが歩くときの「キュッキュッ」という電子音は、生まれて初めて聞いて触発された「不思議な音」でした。それをつくった音響デザイナーがまだご存命で、たまたま自分の知り合いがコンサートを開くと聞いて、カメラを回しはじめました。

CGW:ここでもまた、異能を世に送り出すことに力を注がれていますね。

坂本:いつか映画化したいテーマに、「インセクトハンター」という職業をモチーフにしたミステリー作品があります。いまだに発見されていない昆虫を探し出して、製薬会社に販売する仕事です。昆虫がもっている、ある種の細胞が特効薬の原料になるんですね。しかも地球上にいる昆虫のうち、発見されているのは20%にすぎないと言われています。世界最大の昆虫王国と言われているのが南米のコスタリカで、35万種もいるんですよ。

CGW:坂本さんご自身の興味や関心みたいなものが、作品に反映されていますね。

坂本:着地するかどうかわからないですけど、だからこそ、関心を惹かれることに情熱を注ぎたいと思っています。

コロナ禍で本社を移転し、新しい働き方を進める

CGW:そんなふうに活動を進めながら、2016年にグループ会社を再編して、新たにグリオグルーヴをつくられましたね。

坂本:CGスタジオをレーベル、チームをバンドに見立てて経営しそれなりに上手くいっていました。その一方で、ある程度の規模でなければ良い仕事が取れない時代にもなってきました。昔は、数多くのスタジオが協業して1つの作品をつくっていましたが、クライアントがそうしたスタイルを望まなくなってきたように思います。「丸ごと1本やりますか?」といった風に依頼されることが多くなってきたんですね。そこで2016年にグループ会社を再編し、一箇所にまとめてグリオグルーヴを設立しました。1つの会社の中で共鳴しあうようなかたちをと思っています。

▲グリオグルーヴ公式ホームページよりCGW:新人も積極的に採用されていますね。

坂本:数年前から定期採用を行なっています。ただ、新人を採用したからといってすぐに戦力にはなりませんよね。特に東京は人材の取り合いになっています。今の若い人はみんなゲームの仕事をやりたいんですよ。映像をやりたい人はほとんどいないですね。そうした兆候を感じたので、7年前に京都支社をつくり、2年前に神戸支社をつくりました。関西の方が競合他社が少ないので、新人を採用しやすいですね。おかげさまで京都が20人、神戸が10人くらいになっています。今後は東京採用は抑えめにして、関西で人を増やしていくことも考えています。

CGW:関西以外への展開は考えられました?

坂本:金沢、北海道、福岡なども考えましたが、そこは「人ありき」なので。それに、起ち上げと運営で求められるものがちがったりしますし。関西でいえば、神戸出身のプロデューサーが京都スタジオと神戸スタジオを統括してくれています。

CGW:東京は何人ですか?

坂本:正社員は全社合わせて100人なので、東京は業務委託を入れて80人ですね。それがLiNDA、Cinegriot、アニマロイドの各チームに分かれていて、関連会社としてEDENがあります。ただ、そんなふうに総合スタジオ的になると、他との差別化が逆に難しくなるところもあります。LiNDA ZOOやHoudini Bros.といった突出した個性をもつチームがあるのも、そうした理由からです。

CGW:3DCGスタジオのあり方自体が問われていきますね。

坂本:これも時代のながれですね。これは私見ですが、今後はプリレンダリングの仕事がほぼなくなっていくと睨んでいます。もちろんNetflixなどアニメ系の仕事は、ポリゴン・ピクチュアズさんをはじめとして、これからも残ると思います。ただ、そのためには人数が必要だし大規模な投資も求められます。それをやりたいのか、ということですね。ファクトリー化して経営を安定させていくのは、ビジネスとしては正しいんですが、自分としてはどうなんだろうと。

CGW:なるほど。

坂本:うちもNetflixで配信されている、アメリカの音楽家Sturgill Simpsonの『SOUND&FURY』(2019)で、森本晃司監督と『Mercury In Retrograde』のMVを手がけました。短編だったので何とか制作できましたが、フルCGの長編アニメをNetflixの予算規模で、かつ国内だけでつくるのは当社だと難しいのが現状です。予算と制作工数が合わないんですね。ポリゴン・ピクチュアズのようにマレーシアのスタジオを活用して制作する、などの投資が必要になります、

CGW:そうなんですね。

▲MV『Mercury In Retrograde』より ©2019 High Top Mountain Films, LLC / Elektra Records.

坂本:その一方で、ニッチな分野に専念するのはアリだと思っていて。「実写でクリーチャーを出したい」などのニーズは変わらずありますし、当社の強みでもあります。直近では三池崇史の最新作映画『妖怪大戦争 ガーディアンズ』(2021)の制作にかかわりました。

また、Netflixはアニメ以外にも実写映画への投資を本格的にはじめました。巨大なLEDスクリーンを背景にしたバーチャルプロダクション撮影には非常に注目しており、邦画では予算やスケジュールの都合で出せなかったクオリティを高い水準で達成できるようになると期待しています。

CGW:その後、2021年3月に創業以来ご縁が深いアニマと改めて業務提携を行い、本社を市ヶ谷から高田馬場に移されました。どういったねらいがありましたか?

坂本:コロナ禍で弊社も大きな痛手を受けました。東京オリンピック関係の案件をはじめ、実写映画や海外の大型案件が軒並みキャンセル・延期となってしまい、実写VFXチームの仕事が3ヶ月くらいなくなったほどです。東日本大震災のときでも1ヶ月程度で元の仕事量に戻りましたから、過去初めてのケースですね。

その一方、コロナ禍になって良いこともありました。その筆頭が「無駄が可視化されたこと」です。みんな出社しなくなってテレワークが中心になりましたよね。私も5年後くらいには、テレワークが普及すると思っていましたが、一気に時間のながれが加速しました。当社ではスタッフの希望でテレワークが続いていて、ほとんどのスタッフが自宅で作業をしています。

CGW:なるほど。

坂本:そうなると、誰も出社しないのにオフィスの賃貸料を払うのがもったいないじゃないですか。2016年にグリオグルーヴとして再始動したとき、スタジオを市ヶ谷に移しました。全スタッフがまとまれたのは良かったのですが、賃貸料がかなり高くなりましたし、電源容量の問題も出てきました。プロジェクトが佳境になると、みんな怖々と作業をしていたほどです。他に適したオフィスがないか結構探したのですが、意外とないんですよ。

一方でアニマが入居している高田馬場のビルは、十分な電源容量を確保していました。他に会議室などは他社と共用したほうが効率的だし、同じビルに入っていることで、ちょっとした相談などがしやすいメリットもありました。

CGW:よくわかります。

坂本:まとめると、「コロナ禍になってスタジオの賃貸料が無駄になった」、「電源容量の安定化が課題だった」、「同じビルに入居することで協業しやすい」の3つですね。余談ですが、グリオの会社設立が実は高田馬場で、現在のビルから100m程度の場所だったこともあり、色々な意味で因縁を感じています。

CGW:なるほど、それは奇縁ですね。ちなみに、オフィス面積に増減はありましたか?

坂本:席数を市ヶ谷時代の半分にしました。スタッフの机は減らして、PCだけ配置しています。みんな自宅からVPN経由でPCを動作させ、作業しているんですよ。思ったよりスムーズに移行できた上、在宅作業のうま味を知りますます出社しなくなりましたね。市ヶ谷から高田馬場に移ってから、一度も出社していない社員もかなりいます。

また、最近は30代から40代のデザイナーから「親の介護」の相談を受けるケースが出てきました。テレワークの常態化に伴い、地方の自宅で仕事をしてもらうことになりそうです。今後も田舎での子育てなども含め、働き方に多様性が出てきそうですね。その一方で、リモート状況での新人教育は課題だと感じています。

[[SplitPage]]

リアルタイムCGへの潮流に即して準備を進める

CGW:リアルタイムCGの割合は、どの程度ですか?

坂本:現状だと、リアルタイムCGはまだ一部ですね。ただ、それをやらないとどんどんコスト的に合わなくなっています。2004年にアニマロイドを起ち上げたときから、「これからはリアルタイムCGの時代になる」と言っていました。さすがにその当時は早すぎましたが、制作環境が整ってきてようやくそうなってきました。どんなに遅くても、3年以内にはリアルタイムの映像チームが主流になっていくだろうなと思います。

CGW:VRもARもあるし、いろいろと展開がしやすいですからね。

坂本:道筋は見えているんだけど、まだ仕事がそこまであるわけではないのが悩ましいですね。VRの仕事も何本かやっていますが、予算が付きにくいですし。

CGW:ポートフォリオで最も大きい分野は何ですか?

坂本:ゲームが70%ですね。オープニングムービーは1年に1本あるかないかで、プリレンダーのイベントムービーが中心です。他にモデリングなどのアセット制作も受注しています。あとは2割がCMで、1割が映画やイベントなどです。2000年頃に「第1次ゲームバブル」のようなものが弾け、それもあってIP制作などに乗り出したんですが、実際はそこから「遊技機バブル」、「ソシャゲバブル」と波があり、今後は5G時代の大型ゲーム案件が主流になっていくと考えています。

CGW:これまでをふり返ってみて、最も大きなちがいは何ですか?

坂本:CM映像業界がだいぶ変わりましたね。我々が3DCGを始めた頃は、みんなCMの仕事を受注することが目的でした。高いクオリティが求められる反面、予算も良かった。それが、ちょうど林田が亡くなった頃から急激に変化して。当社で言うと2010年前後がピークで、年間200本くらいやっていました。今は短いものも含めると100本くらいでしょうか。ただ、予算が少なく納期が厳しくて、クオリティもそれほど求められない仕事が増えました。「ウチでやることに意味がある仕事」を獲得するために、我々も姿勢を改める必要があったので、ブランド力に磨きをかけています。

こんなふうに国内のニーズは変わっていきますが、世界をターゲットにするなら、「まだ全然アリ」だと思っていて。これは半分余談になりますが、ルーデンスという、小規模ながらもCM分野に特化した、業界でトップクラスの評価を受けていたライバル会社がありました。その会社がAOI TYO Holdings株式会社の事業部に吸収されたのですが、それを聞いてショックを覚えると共に、3DCGの歴史が変わっていくんだなあと実感しました。

CGW:ファッション業界でいう「デザイナーズブランド」のような少数精鋭チームだと厳しく、3DCGも資金力と組織力の時代になってきたと。コロナ収束後も、元の世の中に戻るとは考えにくいですからね。震災のとき以上に社会が大きく変わっていくんでしょうね。

NFTアート、そしてインディゲームへの関心

坂本:これは極端な話ですが、テレワークが常態化したら、本社機能をどうするかを考えたんですよ。そんなとき、ふと「(埼玉県)飯能市はどうだろう?」と閃きました。私は自宅が西武池袋線沿線で、すぐ隣が埼玉県。ちょっと行けば飯能市で、そこから秩父まで一直線です。実際、飯能市から市ヶ谷まで通っていた社員もいましたからね。いけるんじゃないかと。

物件をいろいろと調べて、不動産屋も回ったんですよ。潰れかけた温泉宿があれば、そこを買い取って本社にしても良いかなとか。普段は自宅で作業して、月に1回みんなで集まって温泉に入りながらミーティングして。お子さんがいるスタッフも増えてきたので、遠足がてら家族で来てもらったりすると、楽しいんじゃないかとか。それくらいダイナミックな発想がないと、乗り切れないだろうなと思ったんです。

CGW:スクウェア・エニックスをはじめ、ゲーム業界ではテレワークが常態化しています。どこも賃貸費は重要な経営課題になっていますね。

坂本:さすがに大手であっても、年内で引っ越すと思いますけどね。飯能市に本社を置くアイデアも、半分冗談で半分本気でした。残念ながら良い物件がなくて頓挫してしまいましたが、IT業界だとそうした動きがダイナミックじゃないですか。2015年に鎌倉スタジオをつくったことで、面白法人カヤックさんと交流が生まれたんですが、300人ほどの社員を一気に鎌倉に移動させましたよね。あの発想と行動力はすごいなと。

CGW:ゲームもCGもどう変わっていくかわかりませんが、だからこそ次の時代に乗れたところが、ググッと伸びるのかもしれませんね。

坂本:本当に世の中の変化が速くて。直近の話題だとNFTアートが急速に盛り上がってきましたよね。3DCGクリエイターが受注ではなく、オリジナルの作品をつくって食べられる時代になってきました。

CGW:日本でもVRアーティスト・せきぐちあいみ氏のNFTアート作品が約1,300万円で落札され、話題を集めました。

坂本:まさに林田が夢見ていた世界ですし、彼が生きていたら、絶対に作品を出展していたと思います。

▲『Alternate dimension 幻想絢爛』(せきぐちあいみ)

CGW:自分も2020年から東京藝大のゲームコースで非常勤講師を始めました。そこで感じたのは、VRの映像作品やインタラクティブ作品をつくりたい学生が多いことです。ただ残念ながら、日本だと大学院の修了制作が代表作になりやすいんですね。それだけアーティストとして自活することが難しい。もっとも、これからNFTアートが一般的になって、1点モノのデジタルファイルが売買されることが普通になれば、大きく変わっていくだろうなと感じました。

坂本:私も長く、アート作品でエンターテインメント性があるものをやりたいという夢がありました。なかなかビジネスに結びつきませんでしたが、状況が変わりつつありますよね。ニューディアーの土居伸彰さんがやっている新千歳空港国際アニメーション映画祭などは、その1つです。ああいう作品でアーティストがちゃんと食えるようになれば良いかなと。あれは新しい可能性だと思うんです。

CGW:その土居さんがゲームをつくられたのも面白いですよね。自分もCGWORLD.jpでインタビューしました。

●関連記事

『マイエクササイズ』が示したアニメーション作家によるゲーム開発の可能性

坂本:『マイエクササイズ』ですよね。すごく面白くて。『せがれいじり』でつくりたかった世界に近いなと思いました。

CGW:なるほど、一周回って繋がりましたね。

坂本:Steamというプラットフォームができて、そこでリリースできるようになった点が大きいですよね。個人的にもアートアニメをモチーフにしたインディペンデントのゲームについて、ちょっと考えています。ビジネスはビジネスでちゃんとやるんだけど、それだけではない、ちがう可能性が出てきたことに気づいて欲しいんです。

CGW:藝大のゲームコースが考えていることも、映像作家ベースのゲームデザインです。まさに坂本さんが言われたような分野ですね。

坂本:ぜひ、良い学生がいたら紹介してください。これまでやりたかったことが、ようやくできる時代になってきました。別の例で言えば、VRアドベンチャーゲーム『東京クロノス』(2019)をつくった、MyDearestという会社をご存じですか? 彼らの作品の3DCG制作を一部引き受けたり、クリエイターを紹介したりしました。実は『東京クロノス』のシナリオライターは、私の従兄弟の息子なんですよ。

CGW:そうなんですか。驚きました。

坂本:初期の作品はアマチュアが手探りでつくったという印象を受けますが、熱い思いと、「こういったものが遊びたい」というユーザーに近しい部分がありました。だからこそ、高い評価を受けたわけで。そこは本当に偉いなと思いますし、すごく可能性を感じますね。

CGW:2021年の文化庁メディア芸術祭のエンターテインメント部門では、審査員推薦作品を含めると、受賞作がグッと増加しました。その背景にインディーゲームの受賞が増えたことがあります。しかもメキシコ、チェコ、ポーランド、チリと、エマージングマーケットの作品が多いんですね。そういうものが単に審査員に評価されるだけじゃなくて、日本市場で受け入れられているんですね。

坂本:それはすごく興味深いですね。

CGW:一方でPlaystation 5/Xbox Series X 世代になって、業界の再編が続いています。ソニー・インタラクティブエンタテインメントのジャパンスタジオが規模を縮小したのは、象徴的な出来事でした。中途半端な企業が生きていけない時代になってきていますね。

坂本:本当にそうですね。一方でそこにチャンスも生まれてきます。私たちももうちょっと気合いを入れて、長年鍛錬した太極拳のごとく、時代のながれに揺蕩う(たゆたう)ように新しいCG道を生きていこうかと思います。

CGW:坂本さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。