「もはや『攻殻機動隊』はSFではない。」をコンセプトに、第一線で活躍する総勢50名以上ものデジタルアーティストたちが結集。要注目VRコンテンツの制作舞台裏に迫る。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 216(2016年8月号)からの転載となります

TEXT_佐藤カフジ / Kafuji Sato

EDIT_ 沼倉有人 / Arihito Numakura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

『攻殻機動隊 新劇場版 VIRTUAL REALITY DIVER』公式ティザー映像

©士郎正宗・Production I.G/講談社・「攻殻機動隊 新劇場版」製作委員会

映像畑で培った英知をVR演出に活かす

『攻殻機動隊 新劇場版 VIRTUALREALITY DIVER』(以下、攻殻VR)は、VRという新しいメディア形態に真っ向から挑戦した、15分間の"電脳ハック"体験型映像作品だ。クリエイティブディレクターを務めるWOWの浅井宣通氏は、VRを「人間の意識の在り方そのもの。世界そのものを構築するということ」だと語る。原作漫画『攻殻機動隊』で描かれる、現実世界と電脳世界が曖昧に融け合う世界。それを、視聴者の視覚を完全にジャックするVRデバイスを通して見せるということは、「VRをVRで表現する」ということにほかならないともいう。関係者にとってまったく初めての試みだった。

前列・左から、帆足タケヒコ氏(studio picapixels)、棟方さくら(MOZOO)、浅井宣通氏(WOW)、東 弘明監督(stoicsense)、リチャード・ハウ氏(ATTIC)、小嶋裕士氏(digidelic)/中列・左から、田崎陽太氏(Khaki)、中澤正浩氏(SANTY)、柴田実久氏、仲本政光氏(以上、UNIT)/後列・左から、横原大和氏(Khaki)、小薬健太郎氏(PictREGO)、大山俊輔氏(digideilc)、阪上和也氏(N-DESIGN)、飴田慎士氏(N-DESIGN)、島田初哉氏(digidelic)

企画がスタートしたのは2015年4月。Production I.Gとの話し合いで4ヶ月後には、「東京ゲームショウ」にてドーム映像として公開することが決まる。この時点で脚本もアセットも白紙だ。不可能とも思える制作進行に監督として挑戦したのは、stoicsenseの東 弘明氏。「非常に興奮したことを覚えている」と語る東監督だが、未知の部分が多い上にタイトなプロジェクトゆえ、自身のCGプロデューサーとしてのネットワークを駆使。細分化したタスクを、第一線で活躍するフリーランスやスタジオに割りふることでリスクを分散することに。こうして10社50名以上という大所帯によるチームが編成された。

「オフィシャル感のある作品にすること」、「VRにおけるドラマチックなストーリーテリングの実現」といった主題を掲げて始まった本プロジェクトは、常に主観と客観が交錯し、なおかつシーンのほとんどをワンカットで描き出すという、従来の映像作品にない課題が山積みだ。もちろん、参加した全てのスタッフにとって360度パノラマ立体視で展開するVR作品の制作は初めてのこと。さらに参加メンバーたちのメインツールやレンダラも異なる様々な不安要素が残る中でのスタートとなった。だが、各社がそのスキルを大いに発揮することで、2015年5月に本格的にスタートした本プロジェクトは、9月に5分間のテイザームービー(ドーム映像版)、2016年1月に2K解像度のGear VR版を完成、さらに4月に3K解像度のPC用HMD版が完成するといった具合に、確かな成果を発揮している。今後の展開にも期待したいところだ。

<1>プリプロダクション

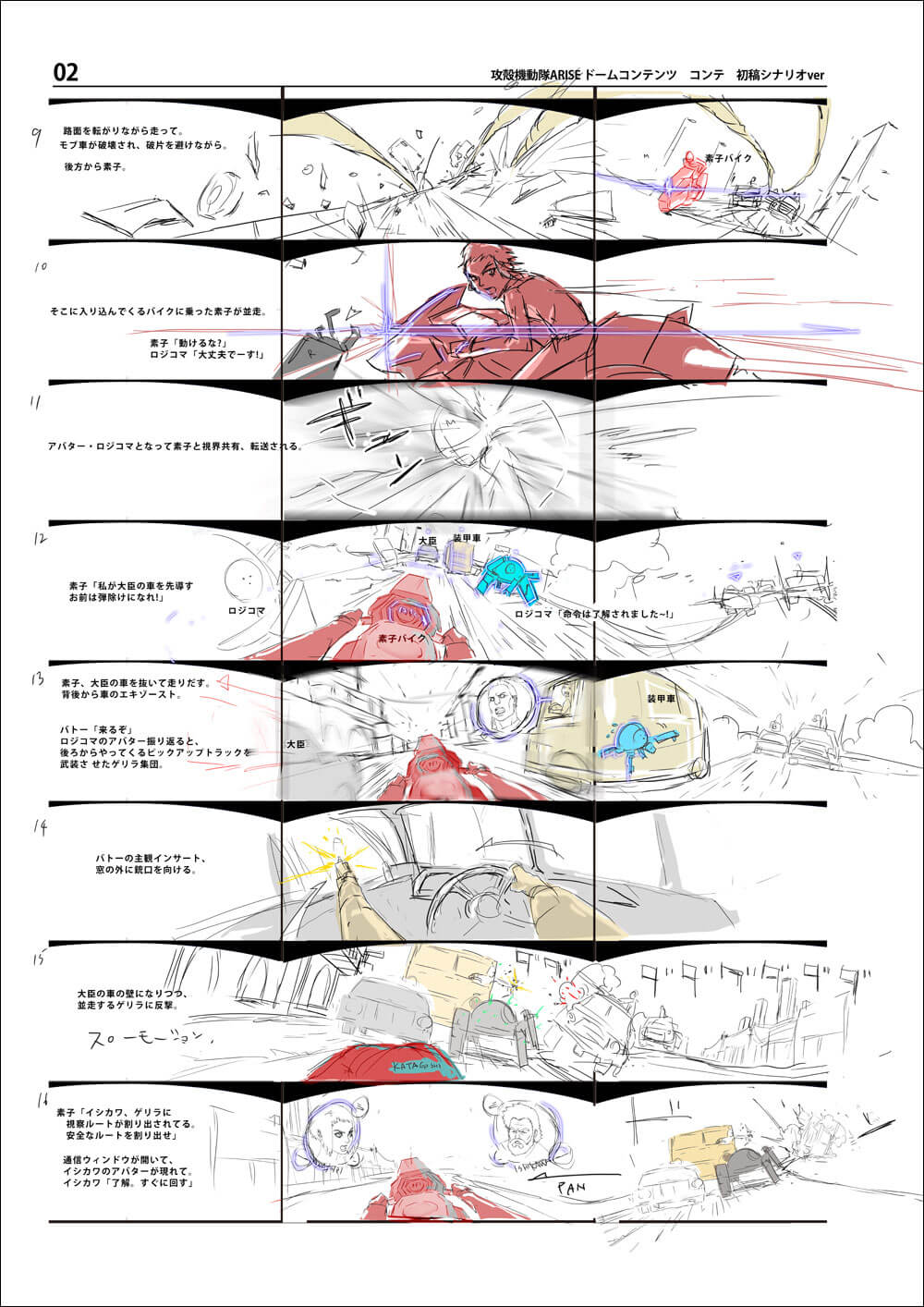

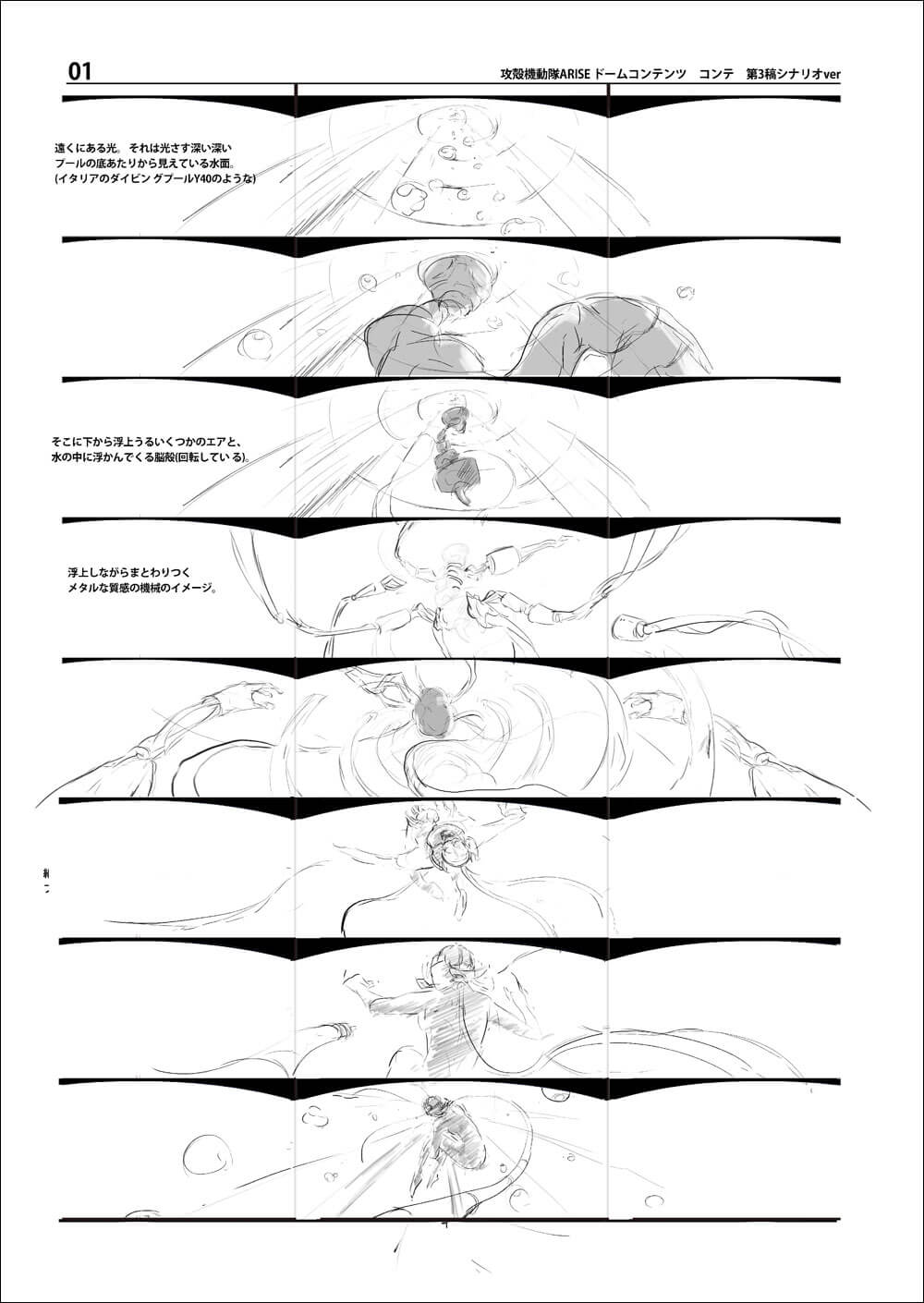

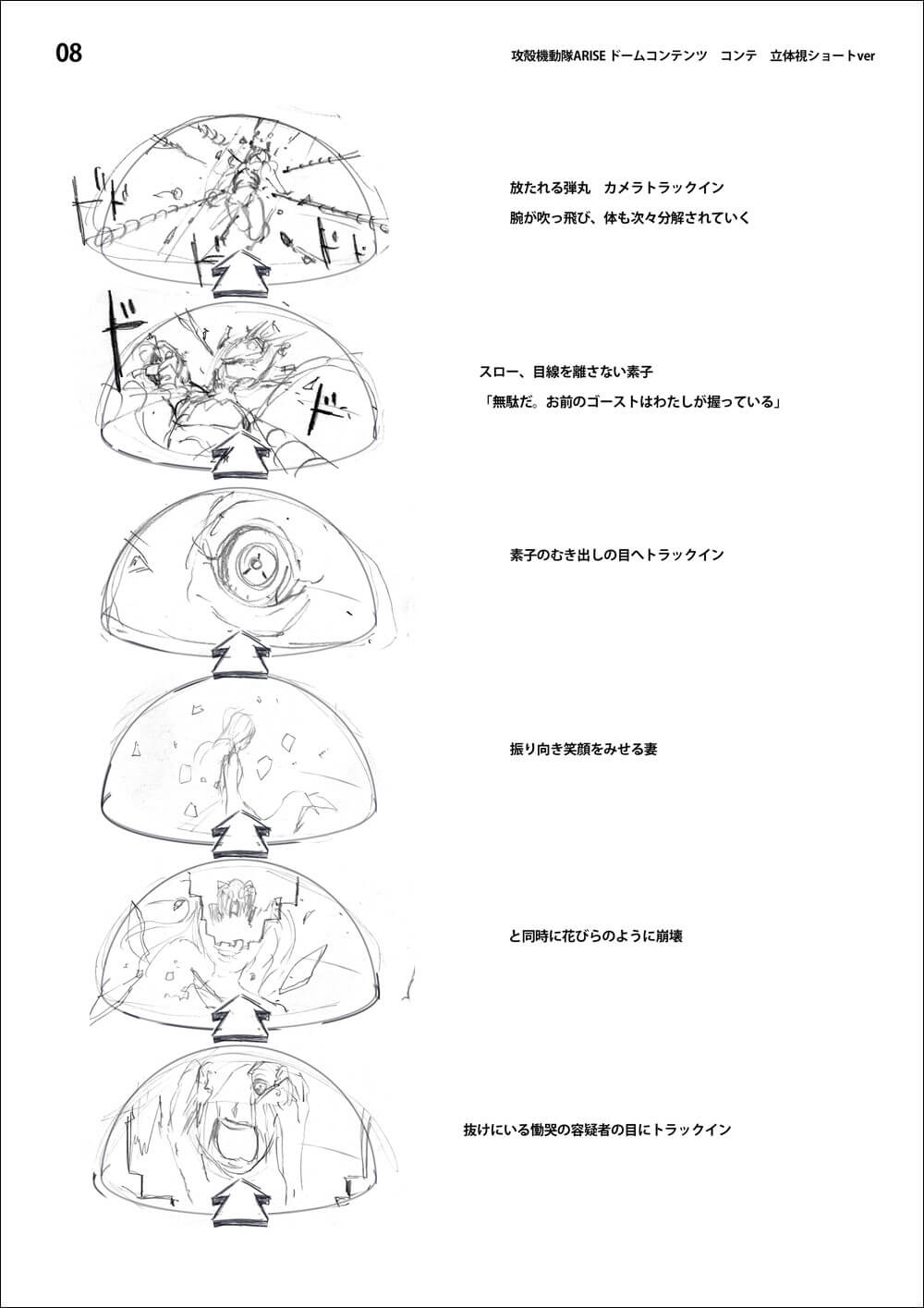

エンターテインメント性と原作特有の硬派な世界の融合本プロジェクトの制作面における難しさのひとつは、360度パノラマ立体視のVRという新しい試みに未知の部分が大きいことと、多数のCG会社が関わることが相まって、完成イメージの共有が非常に難しいというところにある。ともすれば迷走しかねないプロジェクトをカッチリとひとつにまとめたのは、東監督による入念なコンテとプリビズ制作による賜物だ。VRについて「Oculus Coaster」の衝撃が強かったという東監督は当初、攻殻VRの原作であるエンターテインメント性の高い『攻殻機動隊 ARISE』(以下、ARISE)シリーズの世界観を活かし、高速バトルと電脳においてのハック戦をメインとした"ライド感"に注力した絵コンテを作成。しかし、このコンテは全面的に描き直すことになった。浅井氏から「人間の実存に触れる深遠なテーマ性こそが、今の時代性にリンクするのではないか?」という議題が出されたためだ。こうして、作品には義体構築シーンが追加され、シナリオのテイストも1995年公開のオリジナル劇場版に近いものへと大きくシフト。この間にコンテの様式も、360度の水平視野角を意識した横長なものから、天球そのものに絵を書き込んだ様式に進化するなど、イメージ共有のための様々な試みが進められた。

であっても、360度の全周でイベントが展開するVR映像のイメージを共有することはたやすくない。最終的に本作品の制作を強力にバックアップすることになったのが、東監督自身による詳細なプリビズだ。仮モデルを用いてMaya、およびHumanIKで各シーンのアクションを構築し、VRでのプリビューをくり返す。ライド感を出しつつ、VR酔いの問題にもギリギリまで攻める。ここで制作されたカメラモーションはギリギリまでテストとリテイクをくり返したものであり、その多くが本編にもそのまま活用された。これにより各シーンの制作を担当した各社が最終イメージを容易に共有できたことは想像に難くない。その後、ある程度各シーンの制作が進んだ段階で持ち上がったのが「アクションが速すぎる」という問題だ。

VRでは全てがリアルスケールで展開するため、目の前で起こる速い動きを認識することが難しい。そこで、いったんはリアルタイムで出力したプリビズ映像を、動きのペースをチェックしながらPremiere Pro上でフレームレートを細か調整することでペースチェンジしていく。その結果をシーンの制作を担当する各チームに共有し、Mayaのシーンタイムワープを用いて出力に反映する。という方法で、当初10分だった総尺が15分まで延長されたのであった。

【演出プランの変遷】

シナリオ第一稿に沿って描かれた最初の絵コンテより。高速道路におけるバトルと電脳空間におけるハック戦をメインとしたライド感の強い、『ARISE』の特色であるエンターテインメント性あふれるもの

-

1995年に公開された旧劇場版がもつ「テクノロジー社会における人間の実存性」というテーマこそ現代にマッチしているのではないかという浅井CDの提案の下に修正された絵コンテより。新たに義体構築シーンなどが加えられた

-

「東京ゲームショウ 2015」で展示上映するドーム映像に合わせて描かれた最終的な絵コンテ

【具体的なディレクションの徹底】

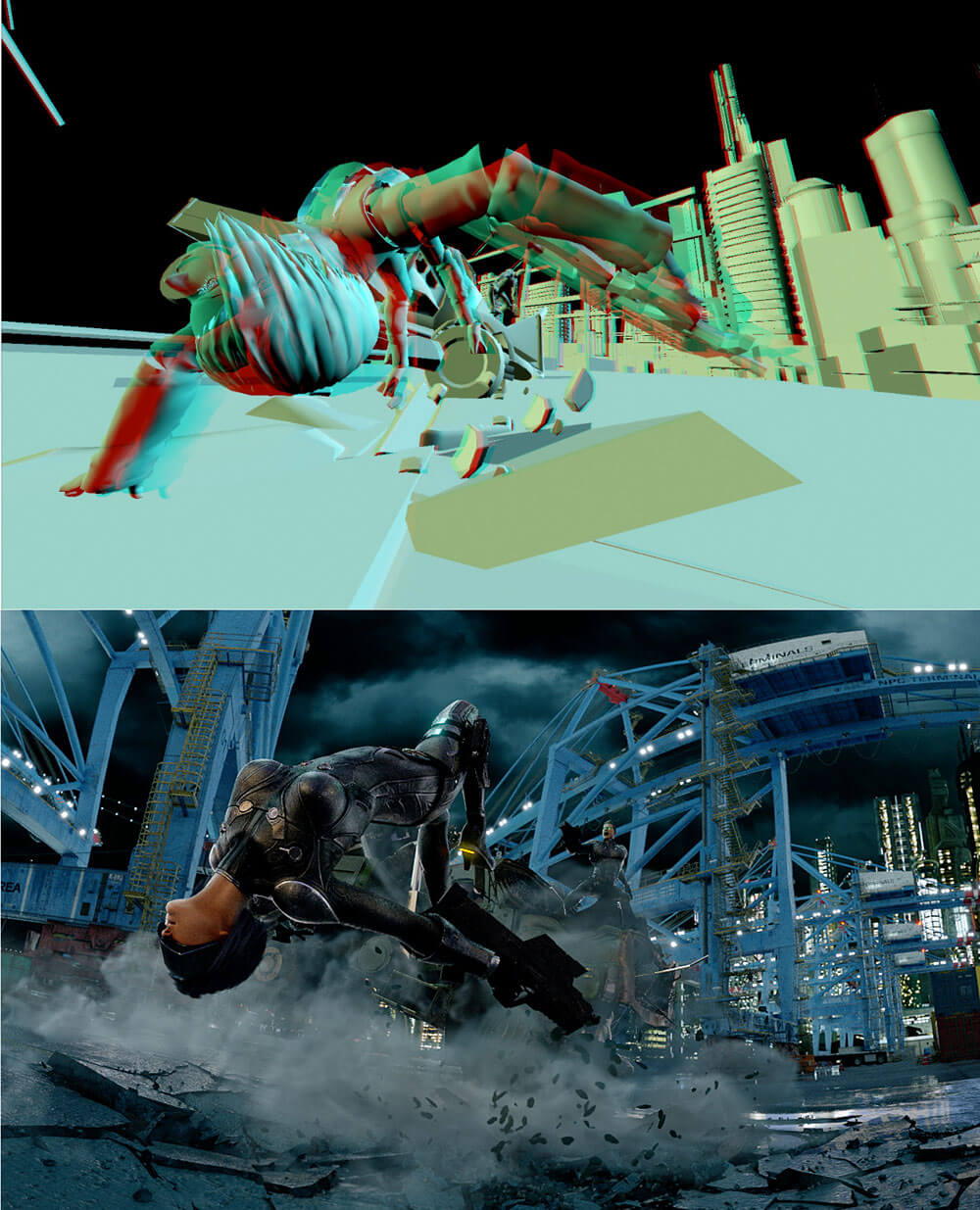

(画像内上段)東監督自身がMayaで作成したプリビズ/(画像内下段)各々の完成カット(カメラビュー)。「カメラワークのコンセプトは、ライドアトラクション的な要素とストーリーテリングを共存させることでした」(東監督)。没入感を効果的に引き出すことができる主観と状況説明などの客観を巧みに組み合わせたカメラワークが施されているのだが、プリプロの段階から具体的に設計されていた

[[SplitPage]]

<2>アセット:キャラクター&メカ

アニメのニュアンスとリアリティの両立

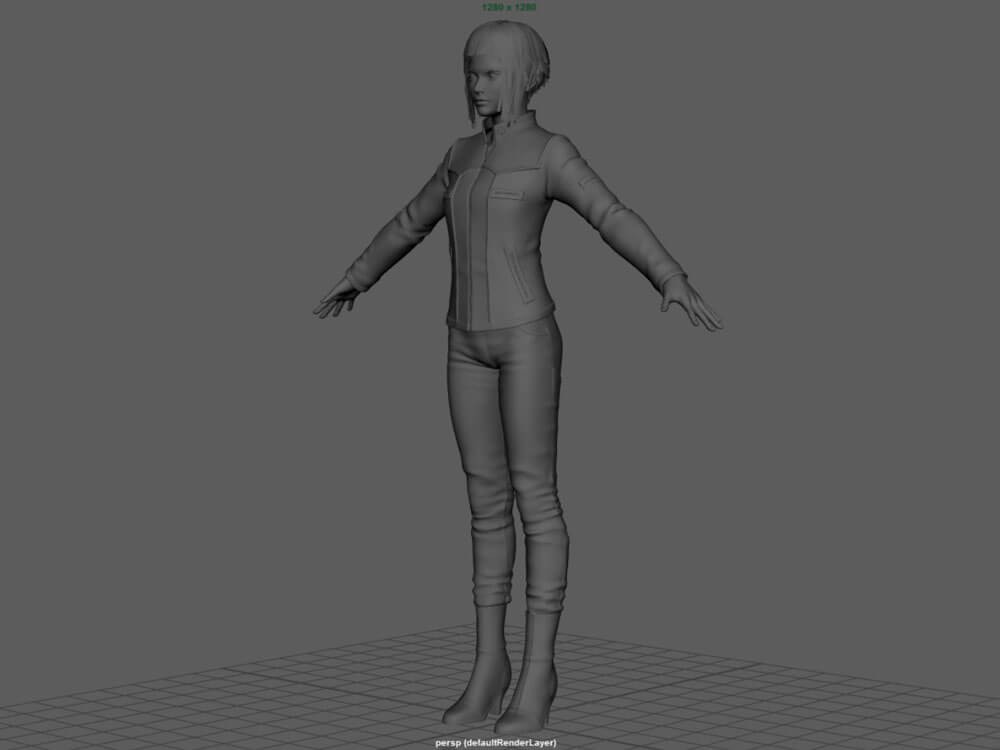

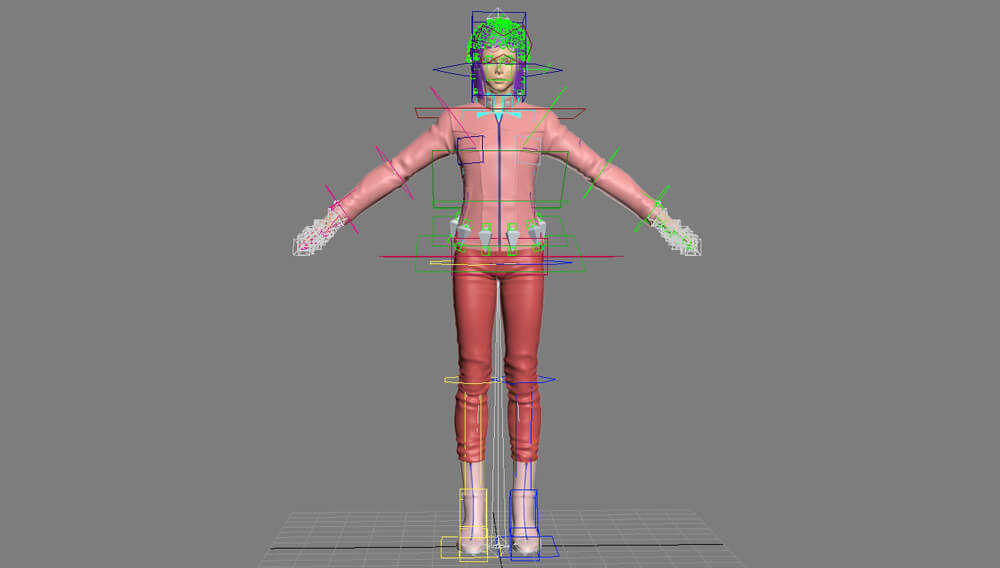

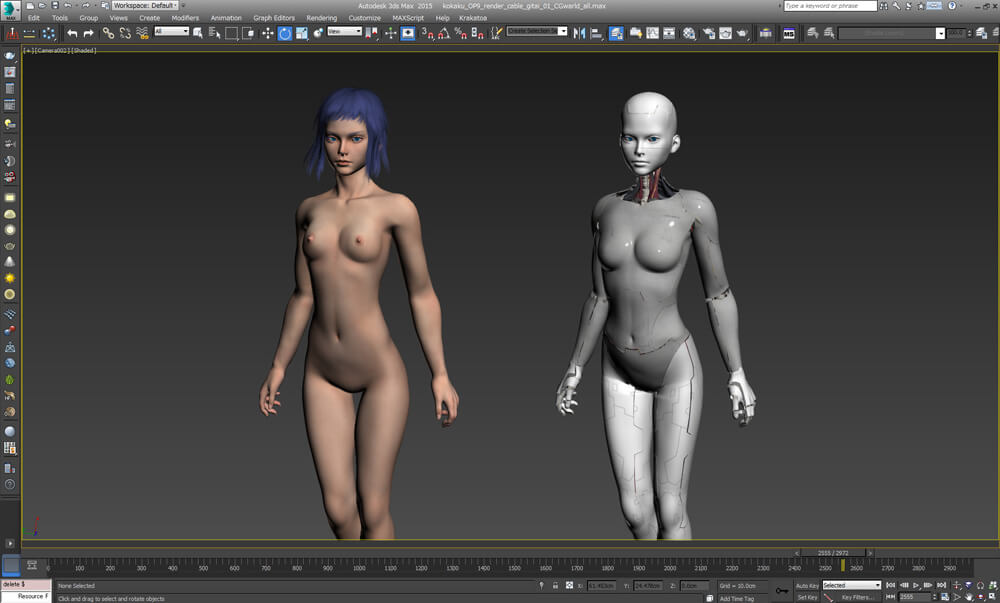

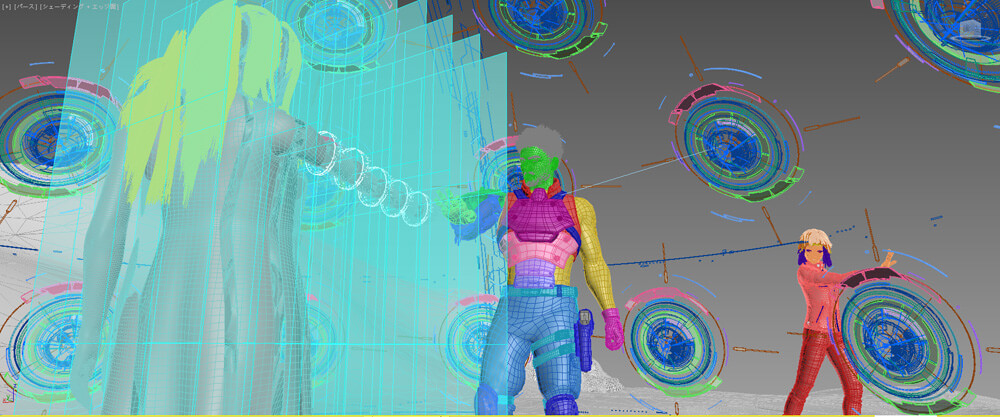

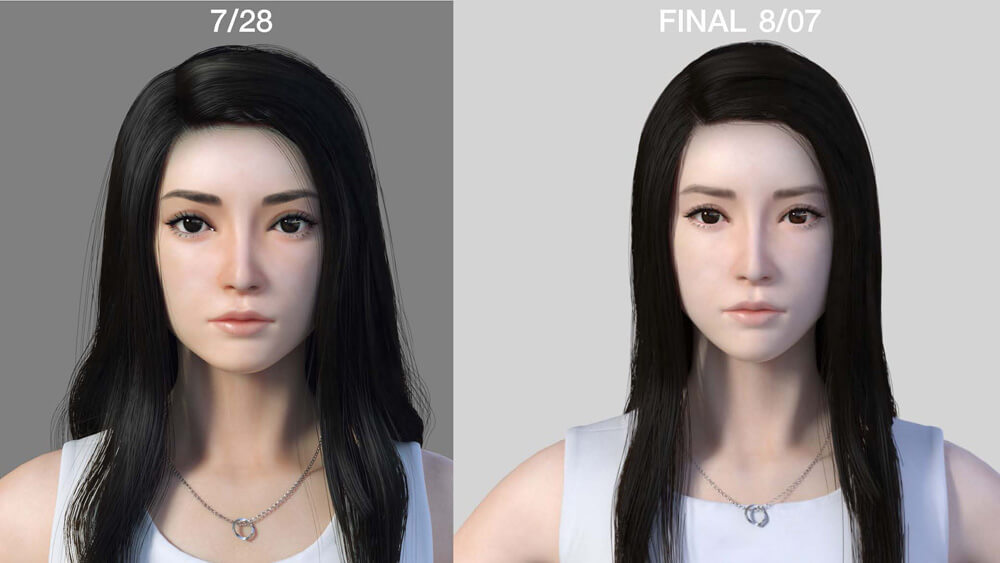

本作では、キャラクターやメカなどのアセット制作も複数社(者)からのチームで分業している。人物のモデリングはPictREGOの小薬健太郎氏、メカおよびプロップはstudio picapixelsの帆足タケヒコ氏、それぞれのリギングはATTICのリチャード・ハウ氏が各々をリードするという座組みだ。上述のとおりそれぞれの得意分野にタスクを割りふることで制作のスピード感を確保する、東監督によるマネジメントの好例である。キャラクターモデルの制作をリードした小薬氏がメインで使用したのはMayaとZBrush。3ds Maxを用いるチームが混在することは最初から想定されていたため、はじめに制作された素子とバトーについてはデータコンバートの確実性を重視して髪の毛の表現は板ポリゴンにとどめるなど、汎用性を重視して制作された。なお、その後に制作された容疑者(織部)と容疑者の妻(ユリ)についてはイチから3ds Maxで制作されている。このようにチーム全体ではMayaと3ds Maxが混在した制作環境となっていたが、メインレンダラとして使用したV-RayのVRmat Converterを使用することで、Mayaで制作された質感を3ds Maxにコンバートし、作品全体で共通のルックを表現することができている。キャラクター設定は劇場アニメ『ARISE』の設定をベースとしたが、当初アニメテイストで制作したモデルはほどなくVR作品のテイストに合わないことがわかり、およそ1ヶ月をかけてリアル系に寄せた調整が行われている。VR制作ではこのように、実際につくってみないとわからない、という点も多い。特にVRならではのつくり込みが必要となったのが光学迷彩スーツのデザインだ。アニメの設定ではツルっとしたシンプルなテクスチャとなっていたが、VRでは細部の立体感の見ごたえを出す必要があり、自主的にディテールが足された。ただし、スケジュール上の制約もあり、ノーマルマップを多用することでの対応となっている。

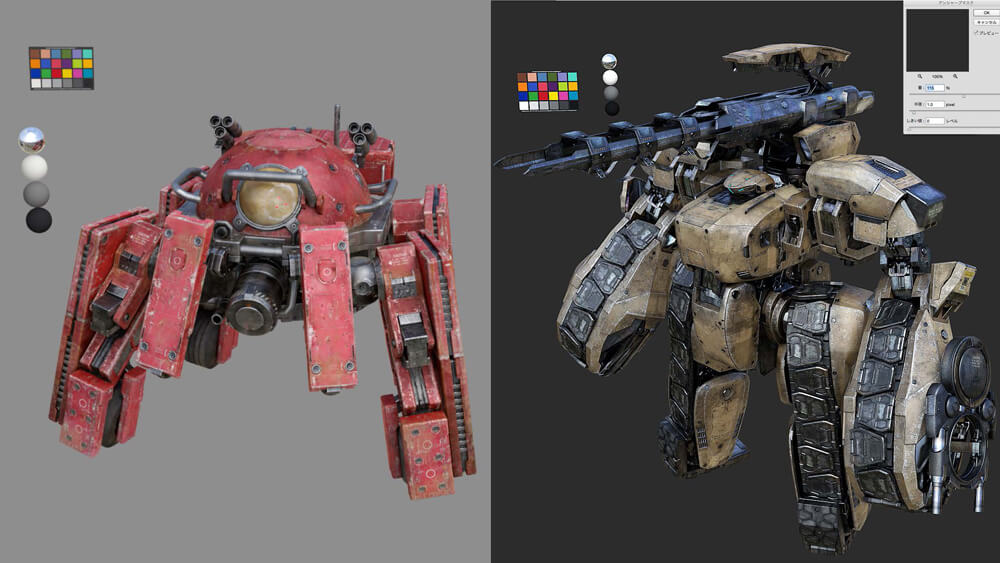

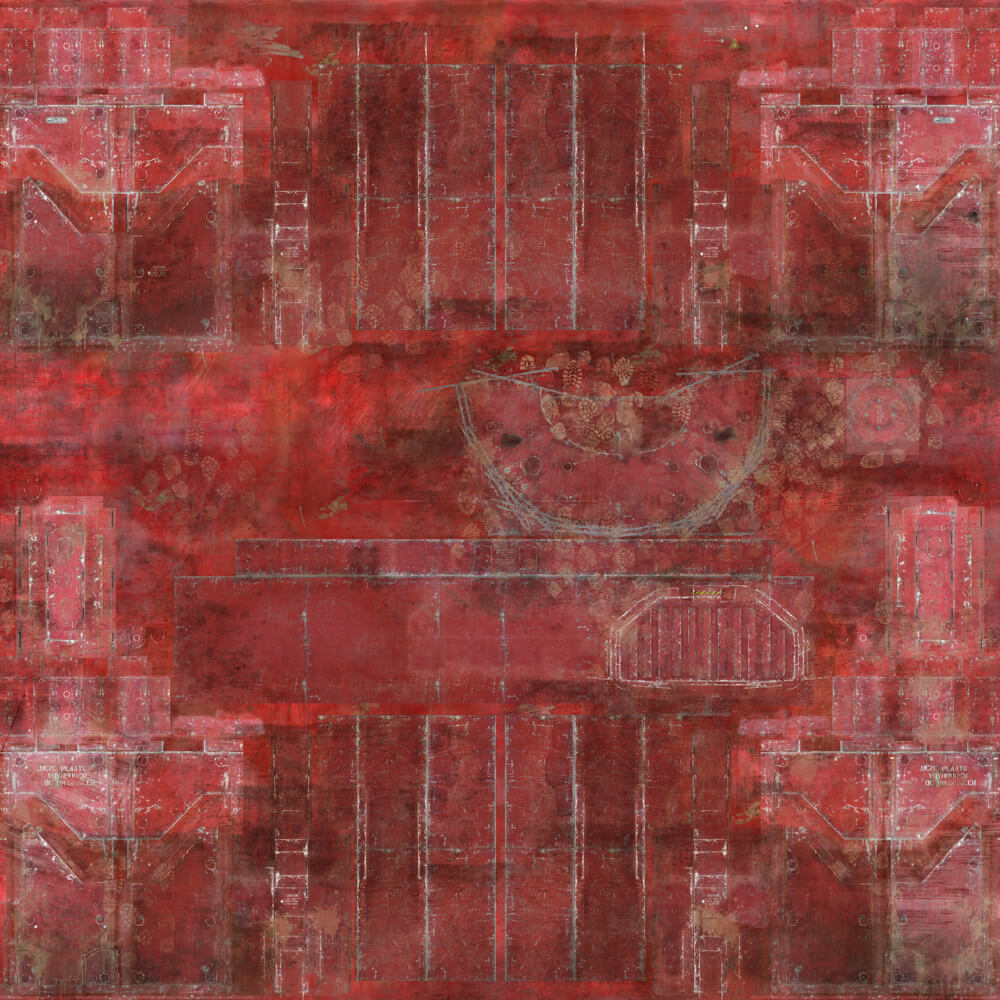

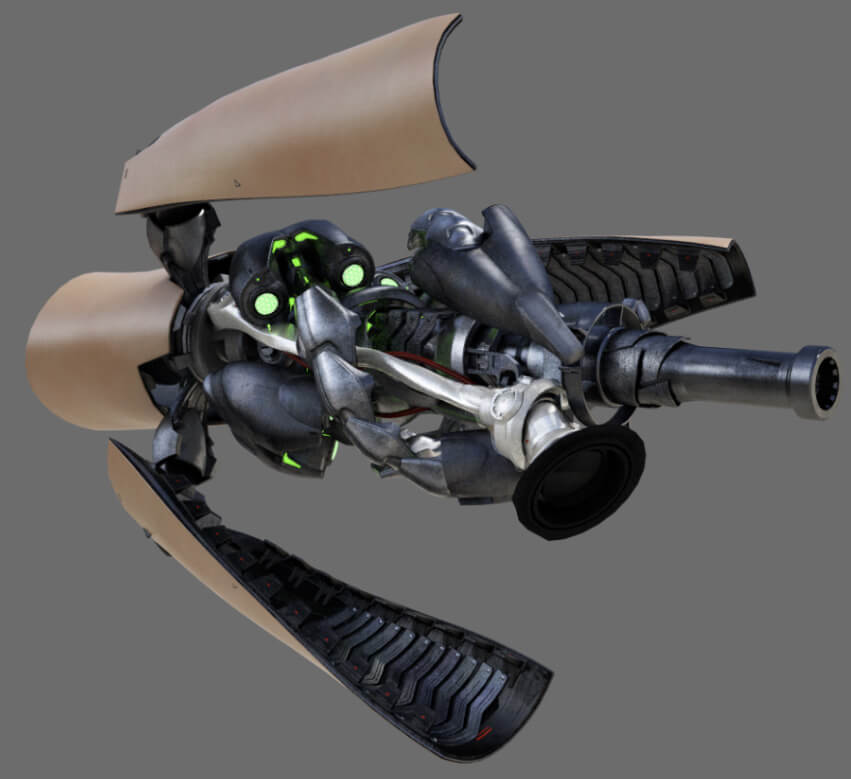

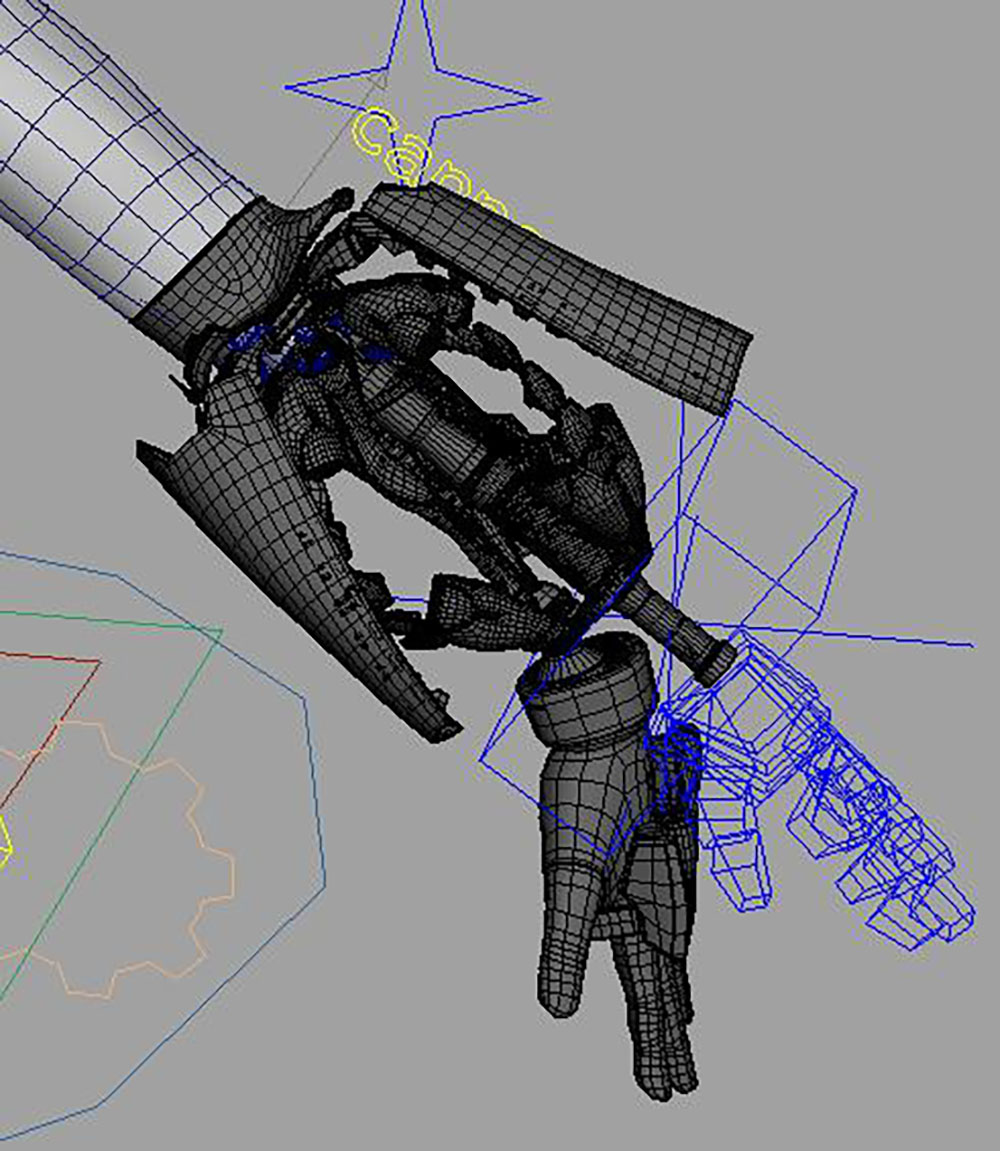

帆足氏のチームが担当したメカ/プロップ制作については劇場版アニメ向けに作成されたモデルをベースにすることができたが、それらはトゥーンシェーディングに最適化されたもののため、実写に寄せることと、VRならではの細部の立体感を出すことを意図。コンテをチェックし、ディテールが必要な部分にはパーツを付け足すなど再モデリングが行われている。また同様に、メカの破壊パターンもコンテからの情報をベースに、破壊の方向、歪みなどを詳細にモデリング。細かなサビや傷まで表現されたテクスチャは、帆足氏による完全な描き直しだ。帆足氏が「アニメの設定が非常に詳細だったため3Dできちんと見せたかった」という素子の左手メカは非常に多数のパーツが複雑に展開しグレネードランチャーが露出するというものだが、こういった高難度のギミックも含め、全てのリギングはATTICのハウ氏チームが担当した。同社ではMotionBuilderとのシームレスな統合がなされた内製のツールを使用し、制作を効率化しているという。上述のいわゆる"素子ハンド"も、スイッチ1発で展開、かつ様々な演出が加えられるよう、他チームによるシーン構築時の利便性を考えて丁寧なセットアップが行われている。

【メインキャラ】

草薙素子のモデル変遷。アニメのキャラデザを踏襲したものから、よりリアルなデザインへとブラッシュアップされた

素子の完成モデル。レンダリングイメージ

光学迷彩スーツの完成モデル(ダメージ表現あり)

バトーの上半身モデル(側面)の作業過程を図示したもの。よりハイディテールへとつくり込まれていった

スケジュールやコスト面との兼ね合いから本編には登場しないが、素子と同じくバトーの光学迷彩スーツVer.にはダメージ表現を施したものも作成されていた

【サブキャラ】

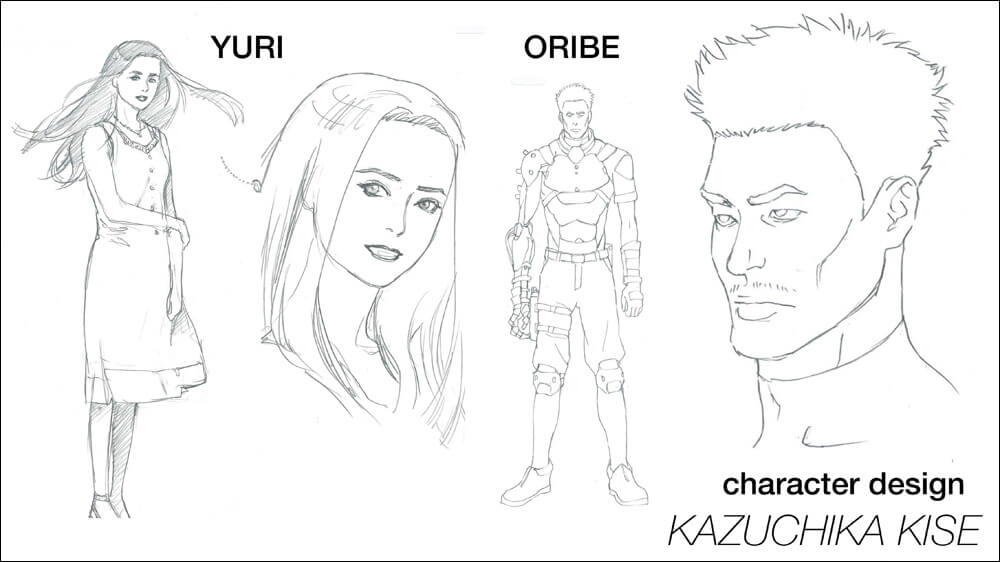

攻殻VRで新たに登場するテロリストの織部とその妻ユリについては、『ARISE』シリーズの総監督を務める黄瀬和也氏がデザインを起こした

-

織部のモデル

-

ユリのモデル。織部と同じ要領で作成された。髪の毛は3ds MaxプラグインのHair Farmで表現。小薬氏が作成したベースモデルをブラッシュアップするかたちでdigidelicが完成させた

【メカモデル】

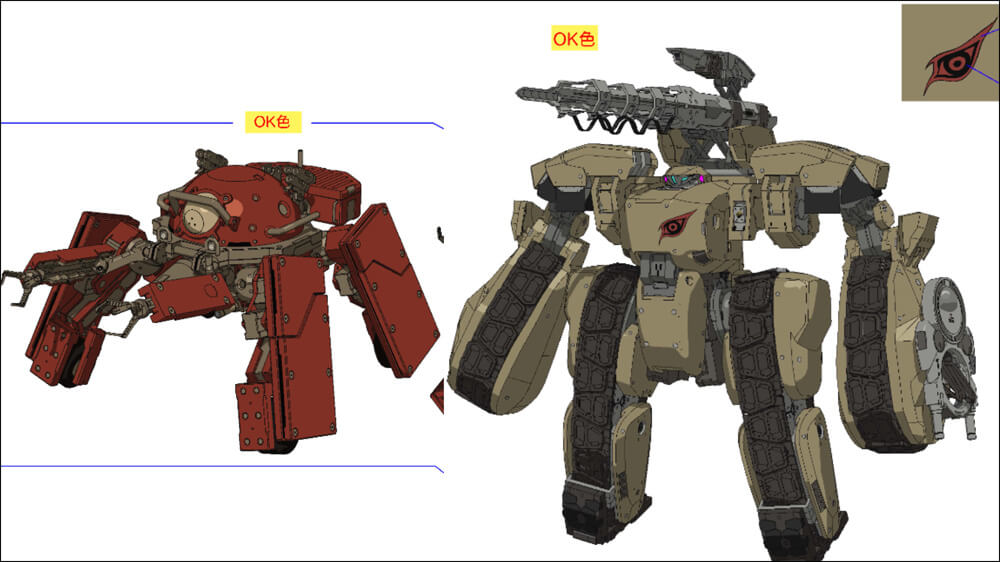

ロジコマと織部が操るアーマースーツの両モデルをARISE版と攻殻VR版とで比較したもの

帆足氏のチームは、銃器などのプロップやアーマースーツの寄り画向けのパーツ、素子の左手に施されたギミックガン(後述)のモデリングなども手がけている

[[SplitPage]]

<3>背景セット

異なるレンダラ間でルックを統一させる

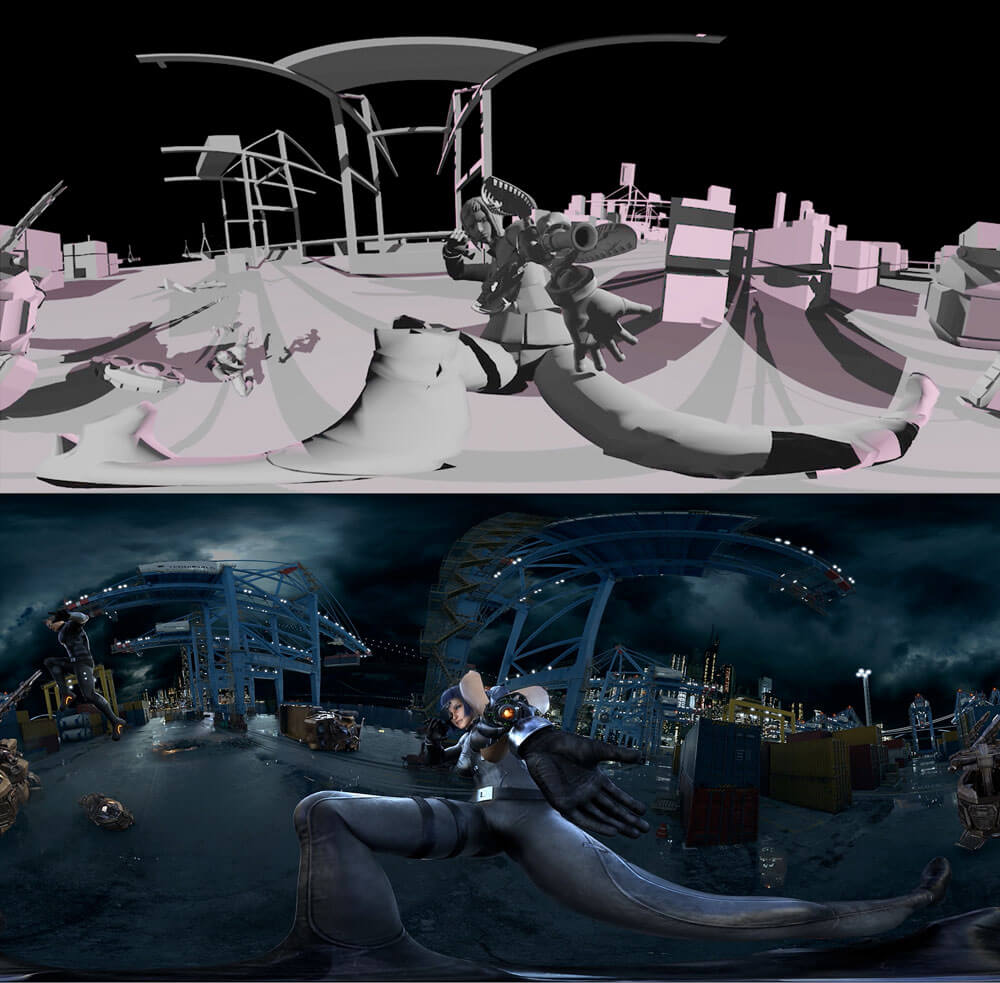

本作のいくつかのシーンでは、キャラクターが絡む部分と背景の制作とを完全に別のスキームで制作を行なっていることも特徴と言える。具体的には、メカとのバトルが展開する湾港のシーンと、織部と素子の意識世界が描かれる桜の島シーンにおいて、キャラクター部分はMaya/3ds Max、背景はCINEMA 4D(以下、C4D)で、ツールもチームも別々に制作されている。背景制作を担当したのはKahkiの田崎陽太氏チーム(桜の島)、および横原大和氏チーム(湾港)だ。各背景のおおまかなレイアウトは東監督によるプリビズで指定されていたため、それに沿ったかたちで近景をつくり込む。湾港シーンの意匠については、『ARISE』のコミカライズ作品や実写サンプルを参考資料としてディテールをつくり込んだという。

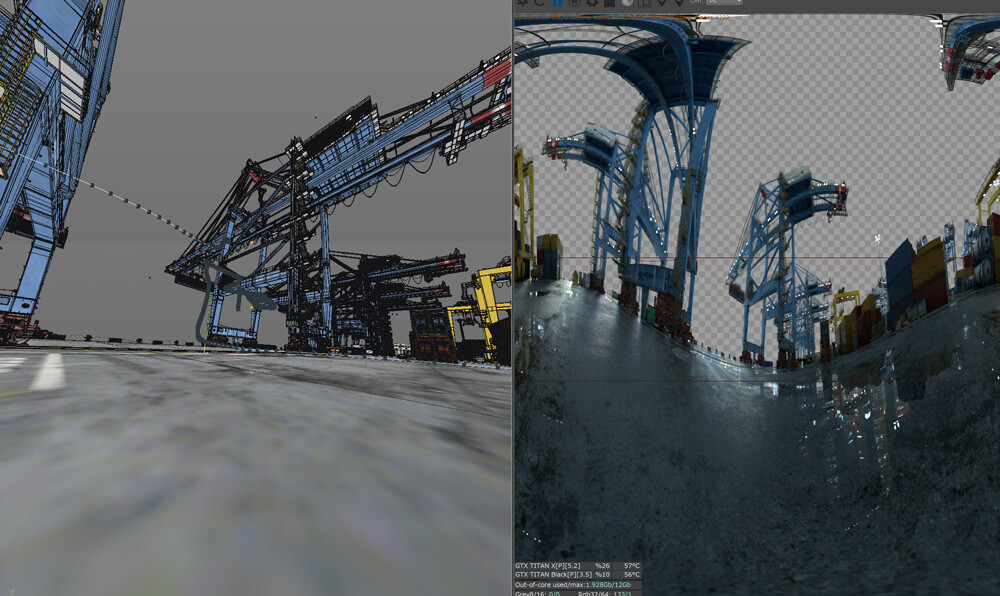

問題は、C4Dで制作されたデータが、キャラクター関係のチームが使用しているMaya/3dsMax環境ではでは上手く読み込めないこと。「同様のルックをMayaで再構築するのは大変すぎてナンセンス」との判断から、Maya+V-Rayによるレンダリング結果と、C4D+OctaneRenderによる背景レンダリング結果をコンポジットするという手段をとった。このため、V-Rayで出力された各シーンでは、C4Dから出力されたIBLデータを用いてライティングが行われている。また、3ds Max上で動作させたキャラクターのマスクを用い、余計な部分が背景映像に出力されないような工夫も行われている。例えば、桜の花びらが舞い散るシーンの近景では、キャラクターにパーティクルがめり込まないよう、キャラクターの動きに合わせてマスク用のオブジェクトを配置するといった具合だ。

制作当初はV-RayもOctaneRenderもネイティブではパノラマ立体視(S3D)に対応しておらず、外部レンズプラグインを使ったレンダリング結果がどうしても数ピクセルずれてしまうという問題に直面した。一時はS3Dをあきらめようという声も出るほどだったが、V-RayとOctaneRenderのどちらもにパノラマS3Dに正式対応。コンポジット結果がピタリと一致するようになり、ことなきを得たという。とは言え、左右の映像出力のため2倍のレンダリングコストがかかるという事情は変わらず、V-Rayには外部レンダラを組み合わせたり、OctaneRenderではTITAN Xの12枚体制でGPUレンダリングを回す、目立たない部分のオブジェクトやライトを減らすなど、レンダリング時間の短縮に向けて様々な努力が行われた。それでも背景1フレームあたりのレンダリング時間は40分程度が目安。1シーンのレンダリングに2週間かかるといった状況で、納品タイミングから逆算した制作進行はかなりのヒヤヒヤ感を伴ったようだ。出力されるデータ量も10GBを超えるなど、オンラインでやりとりするには厳しい大容量のため、東京と大阪のチーム間でのやりとりに航空便・バイク便を組み合わせるといったアナログな工夫も求められた。

【港湾のコンテナターミナル】

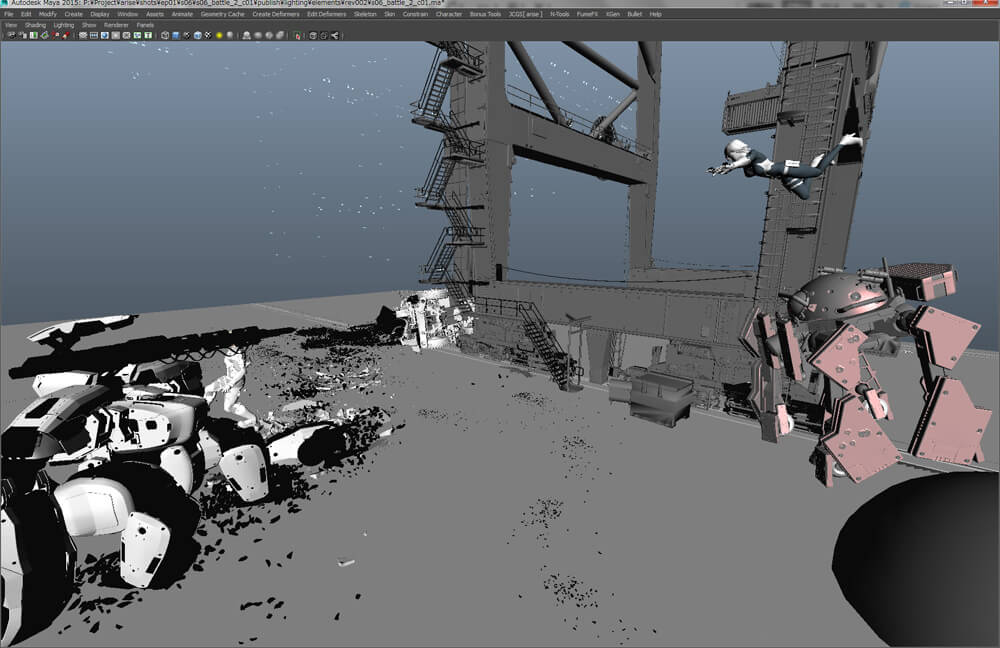

バトルシーンの舞台となる港湾のC4Dシーンファイル。原作漫画やアニメシリーズで描かれる港湾や設定資料をベースに、国内外に実在するメガターミナルをリファレンスとして作成された

完成した背景セット。アニメーション以降のショットワークを担当するN-DESIGNへ出荷された

【桜の島】

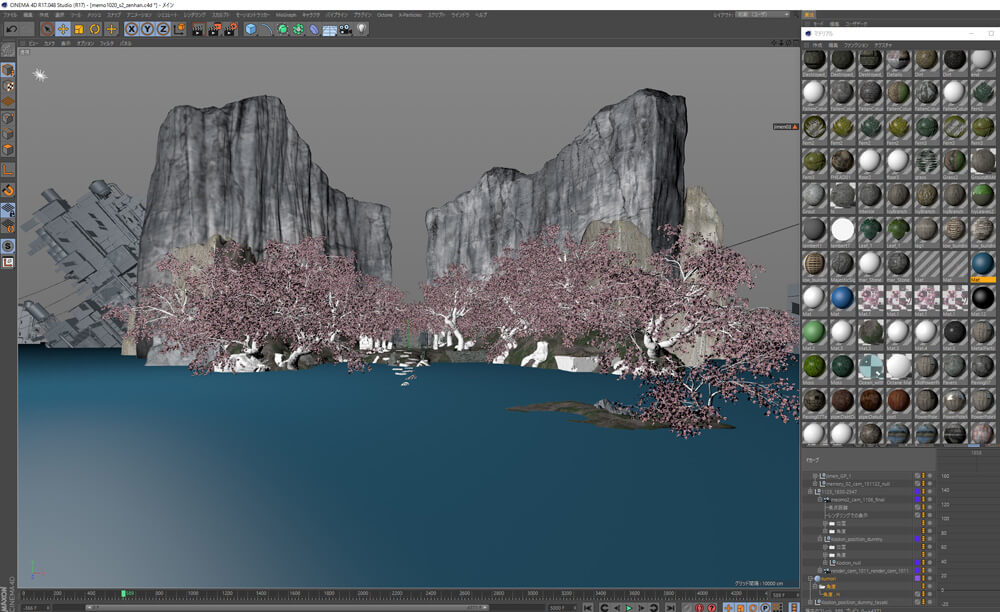

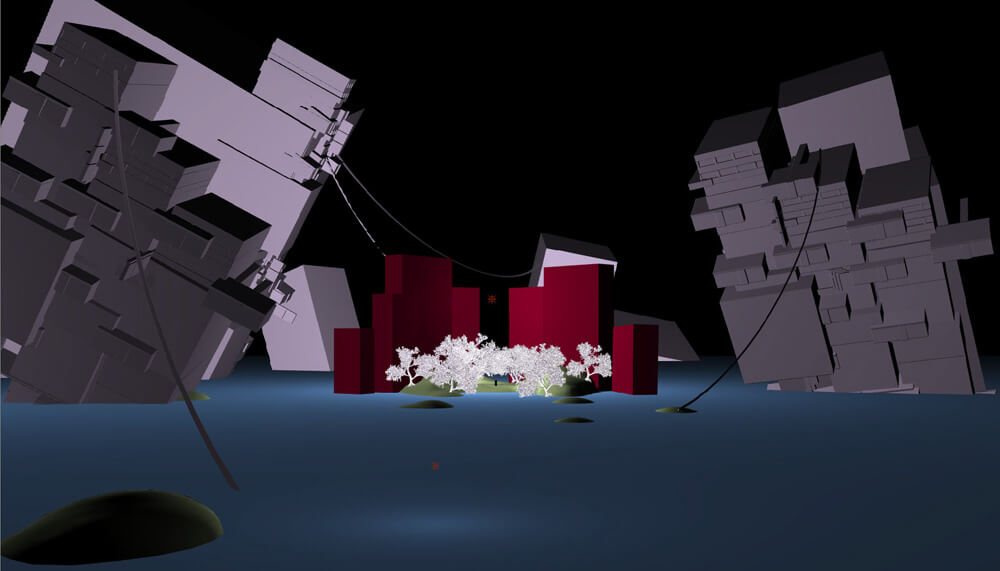

「桜の島」と名付けられた織部のゴーストが存在する深層の空間(C4Dシーンファイル)。アルノルト・ベックリンの絵画『死の島』に着想を得たという

「桜の島」シーンのプリビズより。プリビズでシーンの広さとオブジェクトを指定した後、その上にラフスケッチと写真の資料をベースに完成イメージがブレストされたという

完成した背景セット。アニメーション以降のショットワークを担当するdigidelicへ出荷された

【ルックの統一】

Khakiが作成したHDRI。IBLを用いることでMayaや3ds Maxで作成されたキャラクター素材と、KhakiがC4Dで作成した背景セットのルックの統一が図られた

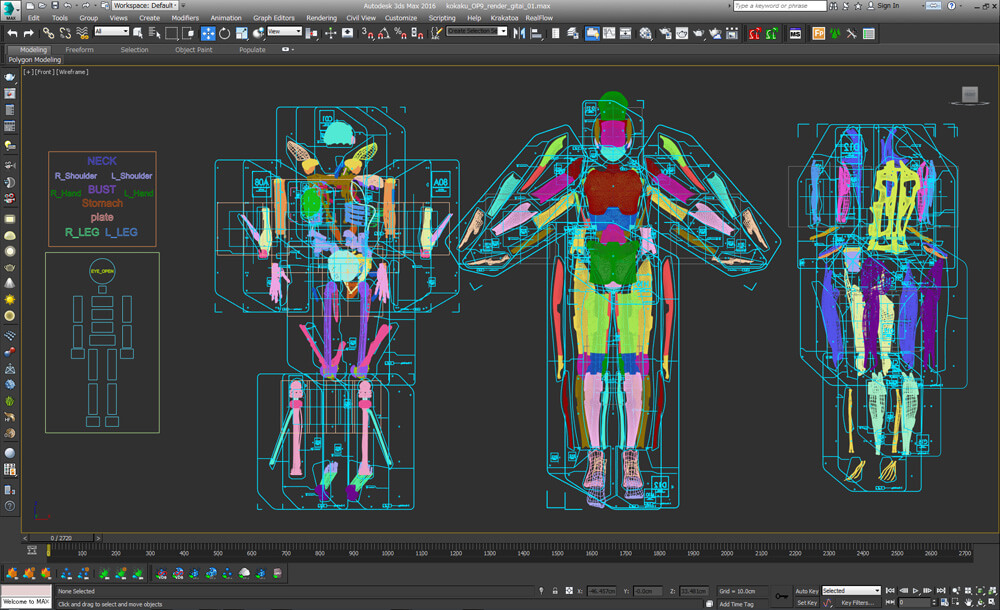

キャラクターアセットはMayaベースで作成されたが、digidelicのメインツールは3ds Maxのため、V-Rayの「VRmatConverter」(docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/VRmat+Converter)を介して、Mayaで作成した質感を再現。左がMayaで作成した素子、右が3ds Maxに読み込んだもの。完全に一致とはいかないが、かなり高い水準を保っている

<4>ショットワーク

全フレーム全アングルで成り立たせる

VRならではの苦労が多くなったのがやはり、ショットワークだ。本作は冒頭の擬態構築、ミッション解説シーンを経て、長尺のメカバトルシーン、クーロン城でのハッキング・内面描写、桜の島でのクライマックスといったシーンから構成されているが、全てのシーンを別会社・別チームで制作している。それぞれのシーンで共通した問題は、VRならではの映像体験の連続性によるところが大きい。カットが分割されず完全に連続し、360度全方位でアクションが続くため、シーンデータの複雑度や、モーションの尺といったものが予想外に大きなものになるのだ。例えばモーションキャプチャならびにモーション制作を担当したMOZOOの棟方さくら氏は、長い距離で連続するアクションを1発ではキャプチャできないため、複数の動きを連続させるため"つなぎのモーション"を非常に多数、手付けで作成する必要があったという。必要なモーション量も純粋に増える。例えば、バトルシーンでは目立たない位置にいるバトーも途切れることなく連続して動いているし、他のキャラクターも同様だ。クーロン城等のシーンでも、視聴者が正面を向いていれば見えない位置にキャラクターがいる場合でも、常にボディとフェイシャルの演技は続いている。

バトルシーンの構築を担当したN-DESIGNの阪上和也氏も、キャラクターの決めのポーズや、メカと絡むシーンでは手付けでモーションを修正する必要があったことを語っている。阪上氏は他の苦労点としてシーンデータの増大を挙げている。バトルシーンではメカのアクションによって地割れが発生する表現があるが、これだけでシミュレーション要素を含めて2GBという大きなデータになった。しかし複数カットに分割して適当に省略することができず、シーン全体を通じてフルにデータを残すこととなり、Mayaのレスポンス低下が顕著で効率面での苦労が絶えなかったとしている。

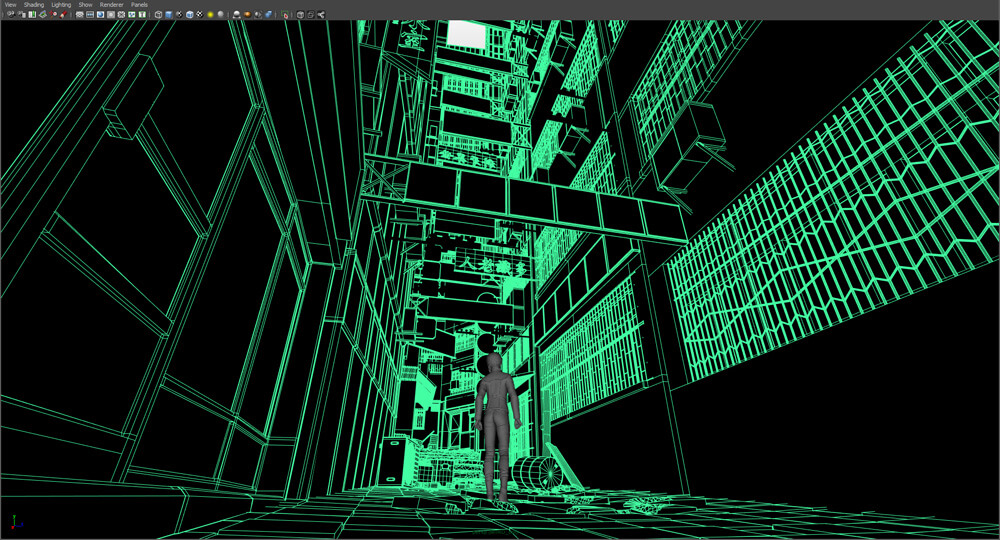

UNITの柴田実久氏および 仲本政光氏が担当したクーロン城のシーンは特に尺が長く、背景要素も広大なため、3K解像度立体視でのレンダリング時間を当初から懸念していたという。地道にモデリングすることで最適化を図ったものの、通常のHDコンテンツのように「見えない部分を省略」することがほとんどできないため、ざっくりとした印象としては、2.5~3倍の手間暇がかかったとしている。またこのシーンでは素子が長い距離を移動しつつ、数分のシーンを通じてずっと演技をしているため、モーションの調整にも大変な苦労があったようだ。

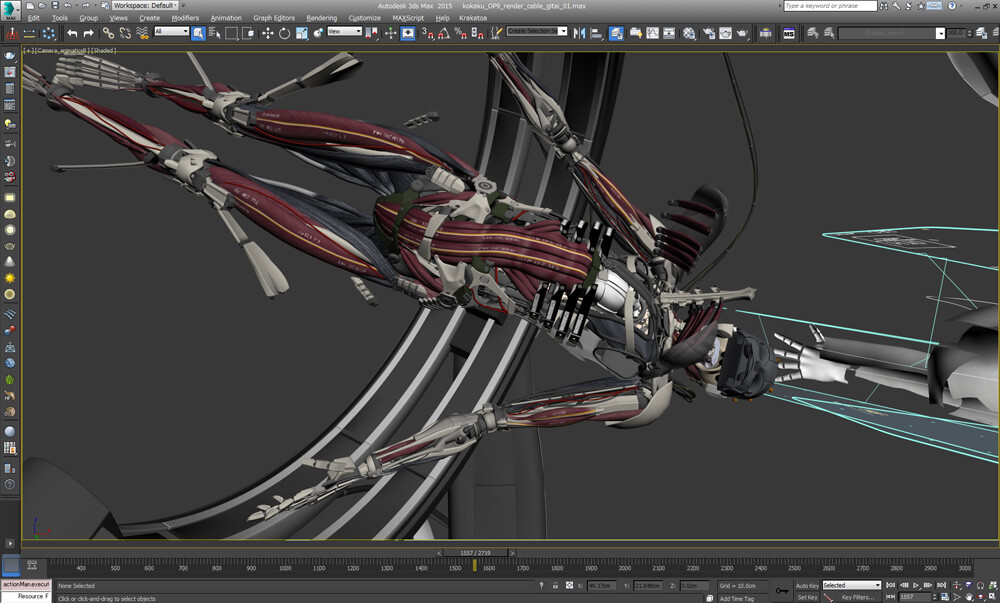

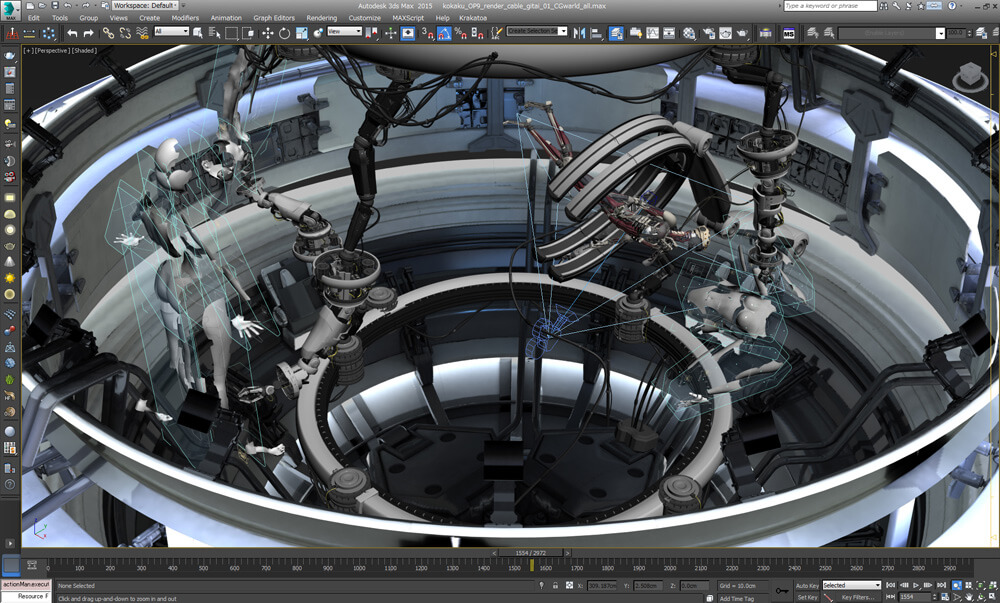

そういった"省略できなさ"が制作コストに直撃したのが冒頭の擬態構築シーンだ(担当:SANTY/中澤正浩氏)。6本のアームが複雑に連動し、100を超える部品点数を組み上げて素子のボディを作り出していく。ノンVRコンテンツであればカメラに収まる部分だけを作ればいいが、VRでは360度全方位でごまかしが許されない。結果として6本のアームの動きを全て正確につくり込む必要があった。アーム同士や各パーツ、ケーブル類が衝突しないよう完璧に調整していく作業の難度・物量は想像を絶する。常に複雑に動き続ける背景要素も頭痛の種で、レンダリング時間を短縮するため、レンダリング結果をテクスチャ化するFlatironプラグインを利用。なお、このシーンの最後で描かれる素子の裸体は、スーツありきのプロポーションで男女問わず美しく見えるように調整された1点ものとなっている。このようにVR作品では、1つのシーンに含まれる情報量が従来型の映像コンテンツに比べて数倍となるのが常となる。これまでとはちがった見積りの立て方や、シーン構築上のテクニックなど、まだまだ研究の余地が大きい分野だ。とは言え、これらの制作を監督した東監督は「VRの本命はリアルタイム」と考えており、その挑戦はまだ始まったばかりだ。

【セットアップ】

バトル演出として、素子が左腕に仕込んだギミックガンを撃つという芝居があるのだが、そのメカ構造(パーツ)の作成も帆足氏のチームが担当し

-

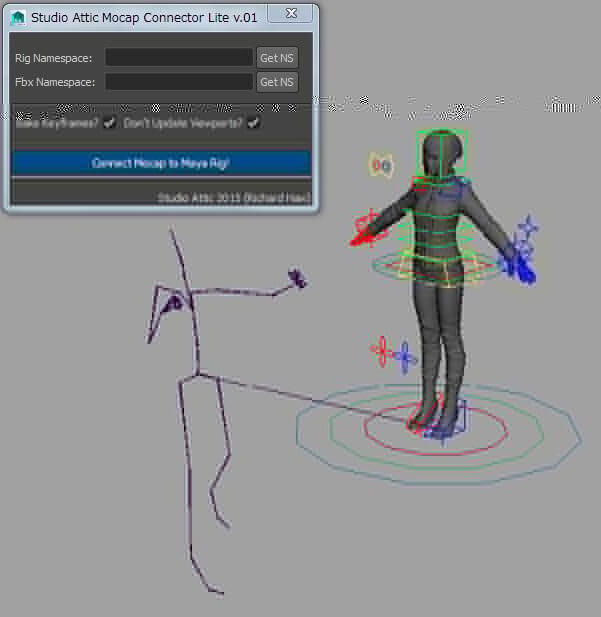

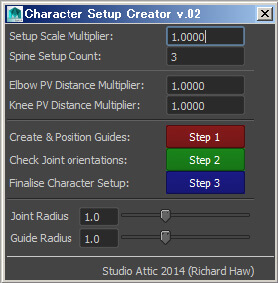

ATTICのリチャード・ハウ氏が開発したリギングシステム。[Studio Attic Mocap Connector]と名付けられたツールを使い、MOCAPデータをリグに流し込む

-

続けて[CharacterSetup Creator]というツールを使い、①Pole Vecto(r 極ベクトル)を配置、②ジョイントの作成、③セットアップのファイナライズという3段階で手早くリギングできる

素子のボディリグ

左腕に仕込んだ開閉アトリビュートでギミックガンを開いた状態

【モーションキャプチャ】

MOZOOのスタジオにおける収録の様子。2日にわたって行われたが、カット点(フレームイン/アウト)の概念が存在しないため、アニメーション工程に進んでからもMOZOOによる自主的な追加キャプチャが適宜行われたそうだ。なおATTICのリグシステムはキャプチャのデータ変換も優れているため、MOZOOとしては通常と同じ要領で収録が行えたとのこと

(左)Kinectによるフェイシャルキャプチャの様子。(右)精度の高いフェイシャルがマーカーレスで手早く収録できるということで今回はfaceshiftが用いられたが、faceshiftのターゲットモデルと本作のキャラクターモデルではトポロジーが異なるため、ShrinkWrapによる調整や、小薬氏が作成したモーフターゲット(図中・右)を併用するなど、手付けによる修正が多く求められたそうだ

【Scene:義体構築】

素子の義体が組み上がっていく様を描いた本シーンは、表現としてはもちろん、求められる作業も他のシーンとは大きく異なるため、SANTYの中澤氏によって胸、腰など体のプロポーションが調整された

素子のモデルとメカモデルを組み合わせて加工・調整した義体のパーツ素材。かなり細かくパーツ分けされているため、ロボットアームにはブロック単位でパーツを運ばせることでアニメーションとの整合性がとられた

(左)カメラの背後でパーツを掴むアームの動き(カメラビュー)。(右)同じフレームのパースビュー。3ds Maxのシーン内でパーツやアームが交差(衝突)しないように動きを設計する必要に迫られたことが窺える

【Scene:港湾でのバトル】

N-DESIGNがショットワークを担当したバトルシーンでは、ケレン味あるアクションに仕上げる上で動きのストレッチが随所に凝らされた。「ストレッチ処理をかける際は、Maya標準のシーンタイムワープ機能を活用しています。キャッシュは約10倍に増えてしまうのですが、エフェクトなどダイナミクスとの破綻を回避することができました」(阪上氏)

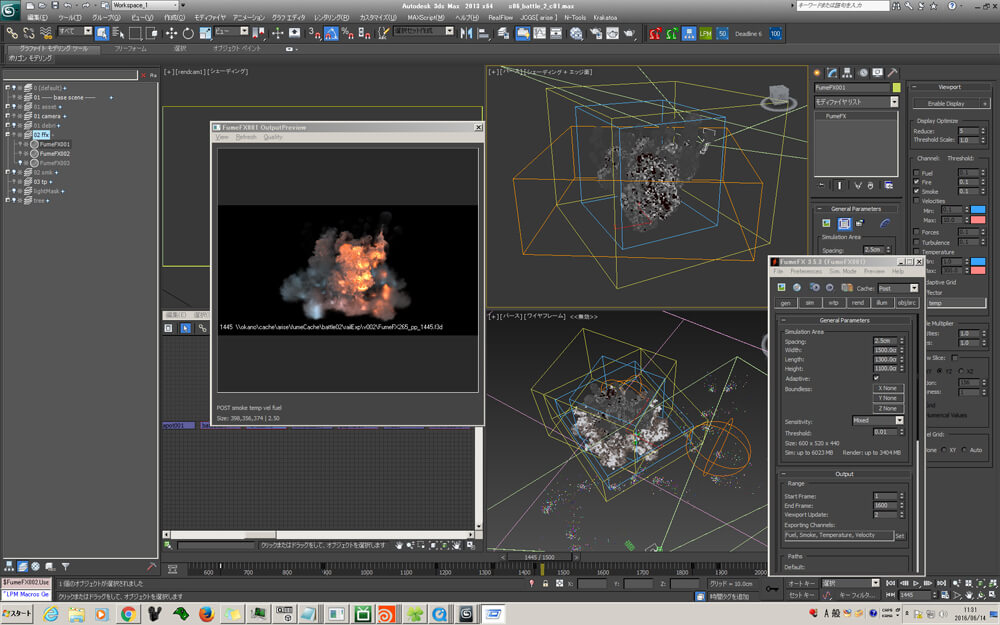

爆炎エフェクトの作成例

【Scene:クーロンシーン(防壁迷路)】

織部が電脳空間内に作成した防壁迷路のビジュアルとして、香港の九龍城を彷彿とさせる高密度で狭い空間が描かれた。旧劇場版を連想させるシーンだが、背景セットの作成からショットワークまでUNITが一手に担当した

クーロンシーンにはショーウインドウに壊れた素子の義体が5体並んでいるという表現が登場する。「素子のモデルは1体でも非常に高密度なのですが、それが複数体。デッドラインとレンダリングコストの兼ね合いを考えると辛かったですね(苦笑)」(柴田氏)

【VRにおけるモニターグラフィックス】

360度、そしてS3Dへの対応という意味ではモニターグラフィックスも一筋縄ではいかなかった。冒頭のミッション解説や桜の島シーンに登場するモニターグラフィックスは、digidelicの小嶋裕士氏が担当した。余談だが、このシーンでは舞い散る桜の花びらとキャラクターアニメーションの整合性をとる

のにも苦労したそうだ

「通常はAfterEffectsで仕上げるのですが、どのアングルからも破綻なく、なおかつ常にアニメーションさせ続ける必要があったので今回は全ての素材を3ds Maxに読み込んで完成させました。そのためレンダリング負荷にも悩まされました」(小嶋氏)

攻殻シリーズと言えば、電脳空間の表現もお馴染みである。本作でも庄野晴彦氏(Will)によって、しっかりとVRで再現された

info.

-

-

『攻殻機動隊 新劇場版 VIRTUAL REALITY DIVER』

全国の「VR THEATER」導入ネットカフェにて上映中(詳しくは公式サイトを参照)

原作:士郎正宗/クリエイティブディレクター:浅井宣通/構成:藤咲淳一/キャラクターデザイン:黄瀬和哉/企画:プロダクションI.G/監督:東 弘明

© 士郎正宗・Production I.G/講談社・「攻殻機動隊 新劇場版」制作委員会

www.sign.site/koukaku_vr

-

-

月刊CGWORLD + digital video vol.216(2016年8月号)

第1特集:映画『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV』

第2特集:CGWORLD白書 2016

分冊付録:CGプロダクション年鑑 2016

特別定価:2,268円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:144

発売日:2016年7月9日(土)

ASIN:B01G5SQRNE