お正月のような雰囲気の漂うビジュアルが2ヶ月続いてしまいましたが、今年の『画龍点睛』のコンセプトは「和クリエイティブ」です。「3DCG」と言うと欧米的なビジュアルを創作しがちですが、日本の素敵な文化を3DCGで表現していきたいと思います!

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 259(2020年03月号)からの転載となります。

TEXT_早野海兵(画龍)

EDIT_三村ゆにこ(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Method 1:謹賀新年

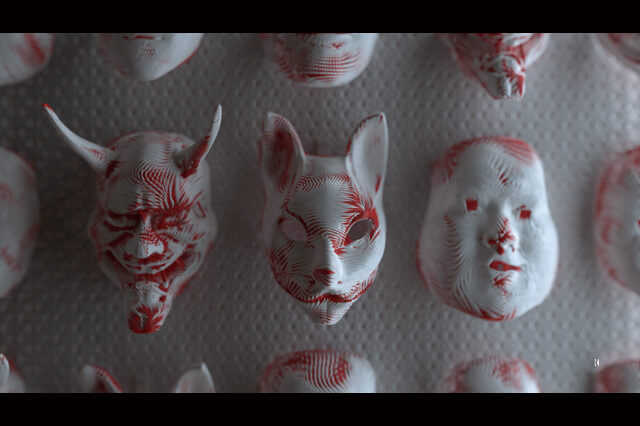

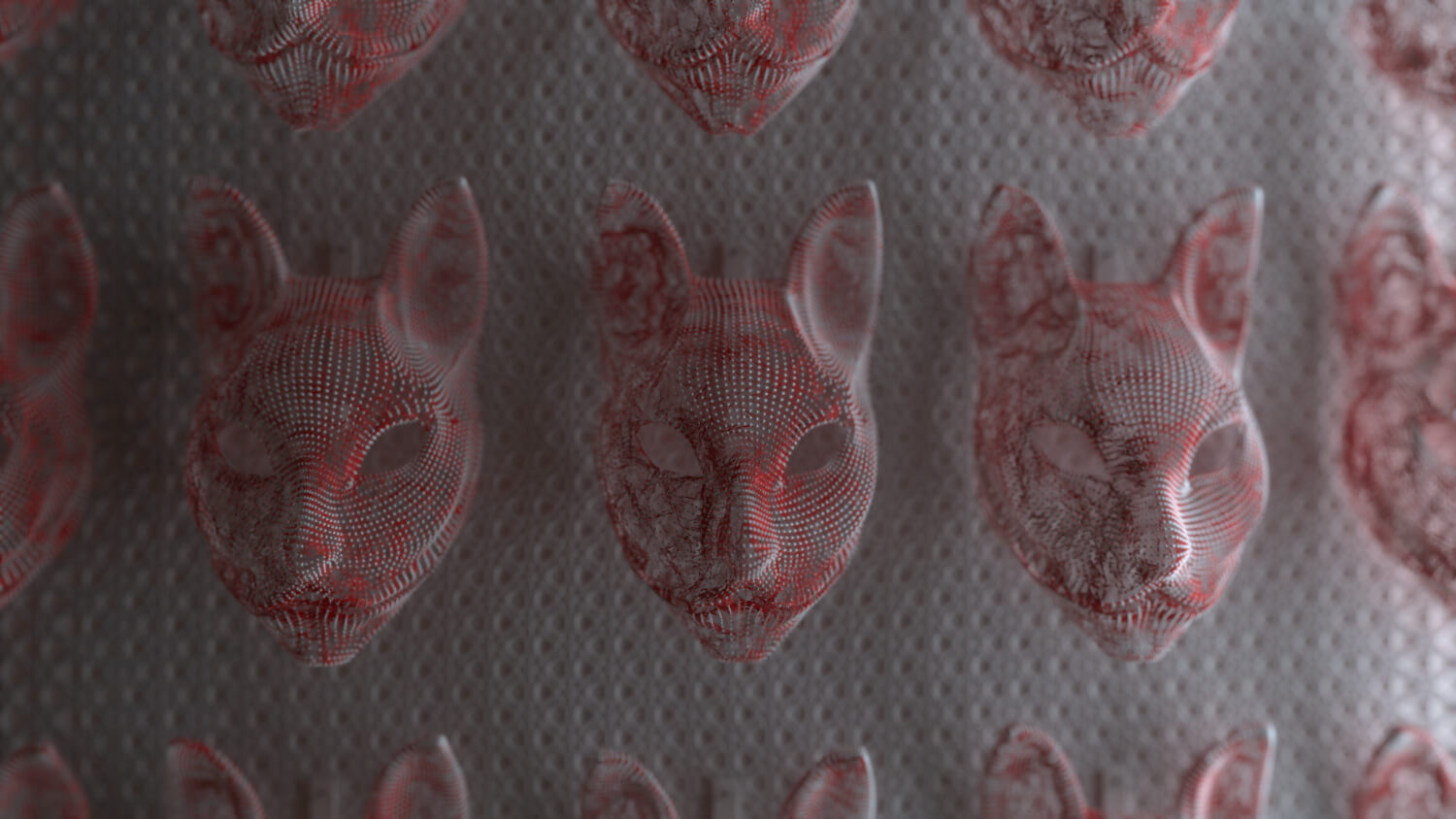

筆者が四半世紀にわたって「3DCGひとすじ」で生きてきたのは、単に仕事としてこなしているわけではなく、3DCGでの創作が楽しくてワクワクするからに相違ありません。バリエーションに富んだ仕事のオファーはどれも新鮮でドキドキするのですが、それ以上に日進月歩で開発が進む「3DCG」というツールは、技術を極める前に新しい機能やツールが次々とリリースされます。......これはどうも、老後まで飽きそうにありませんね。さて、今回は筆者の夢に現れた「狐面」がモチーフです。新しいことは積極的に! ということで、試してみたかった「tyFlow」を使ってみたいと思います。パーティクル系のソフトには珍しい「スプライン系」のツールが特に充実しているので、これを使わない手はありません。2020年は筆者による連載合計200回を記念する年でもあり、日本の伝統文化と3DCGを融合させた作品をつくっていこうと思います。若い世代の3DCGクリエイターの皆さんに、日本人として日本で3DCGの制作に携わることを誇りに思ってもらえたら嬉しいです。

Method 2:モデリング

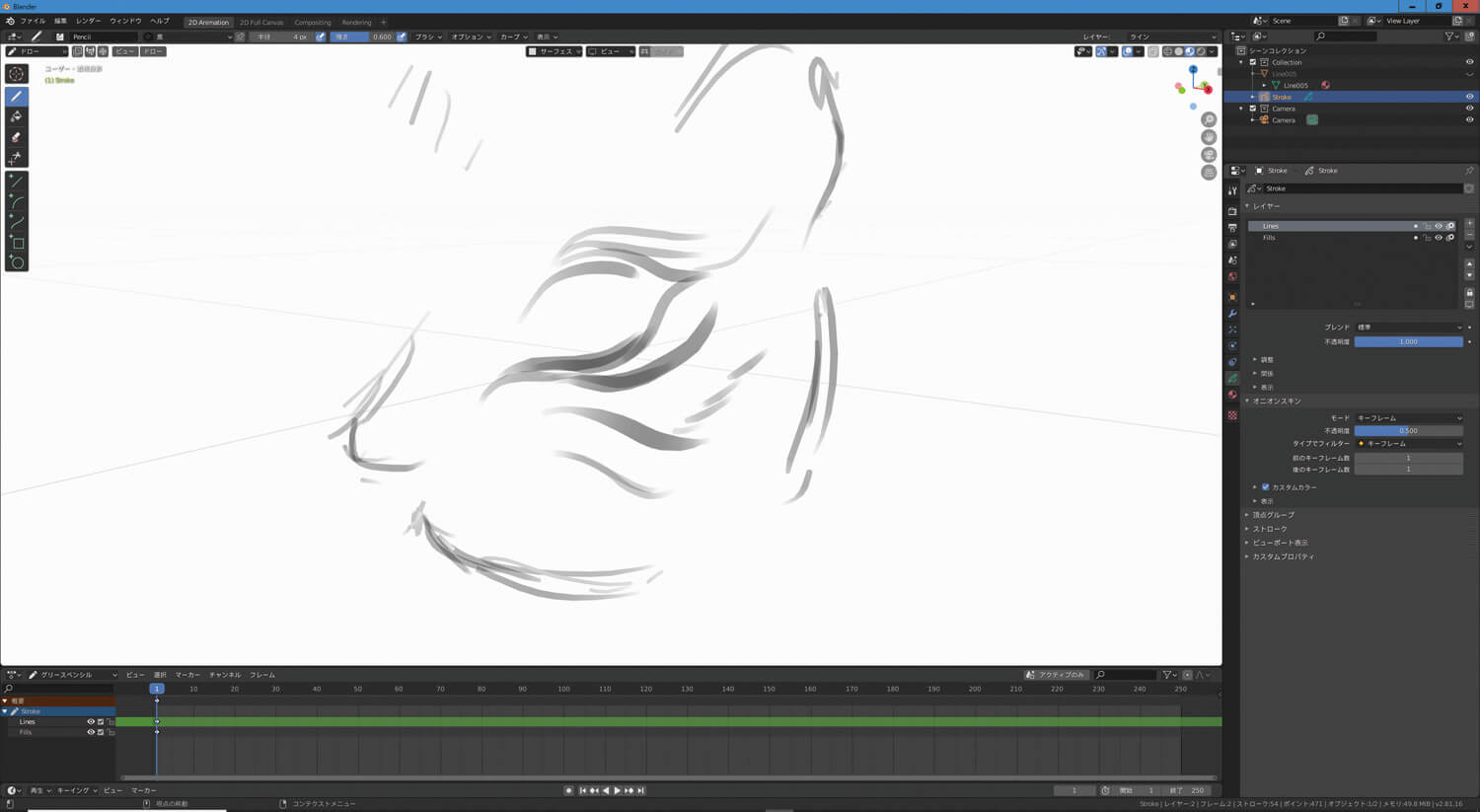

▲モデリングに入る前に、最近筆者の中で流行っている「3Dスケッチ」を行いました。全体の感覚をつかむのにちょうど良いのです。

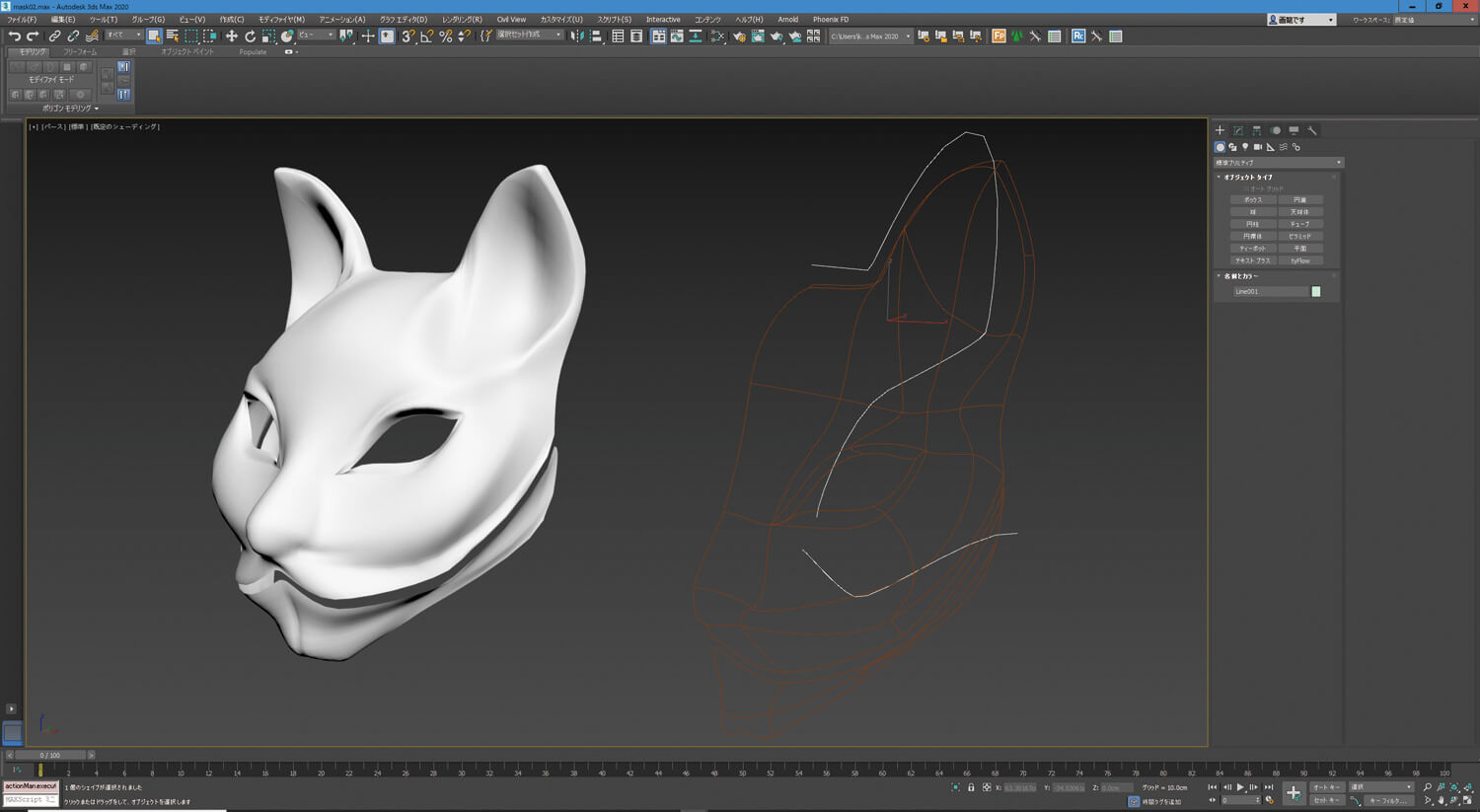

▲頭の中で全体のイメージがつかめたら、3DCGのソフトで形状を再現していきます。久しぶりにサーフェスを使用しましたが、このツールは難易度が高かったですね。

▲その他のお面はAIでオート作成してみました。手直しは必要ですが、面白さがありますね(笑)。

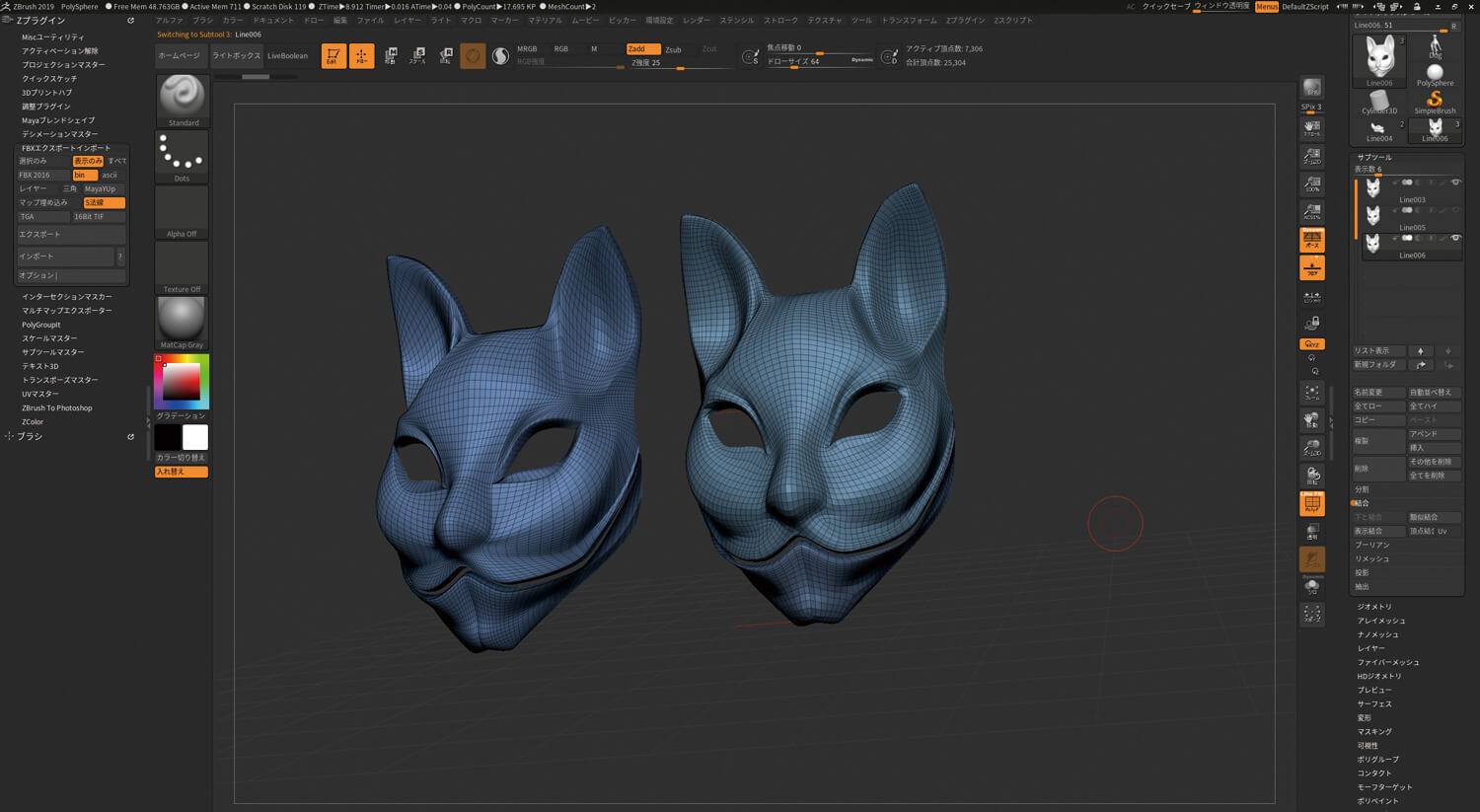

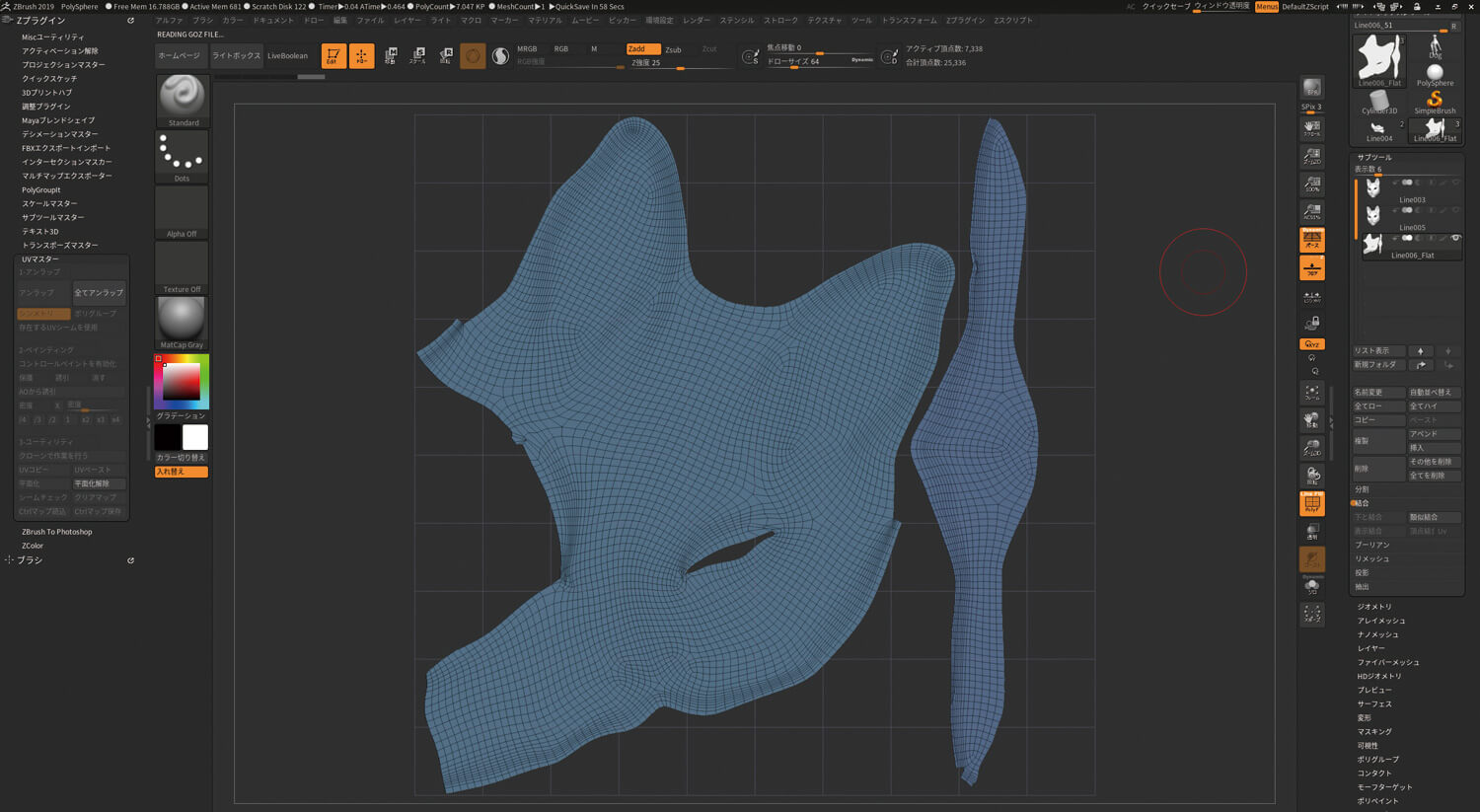

▲作成したモデルは、そのままでは面が偏っているのでZBrushをでリメッシュします。

▲ついでにUVを展開します。最近はZBrushを使用するのはこれくらいです。

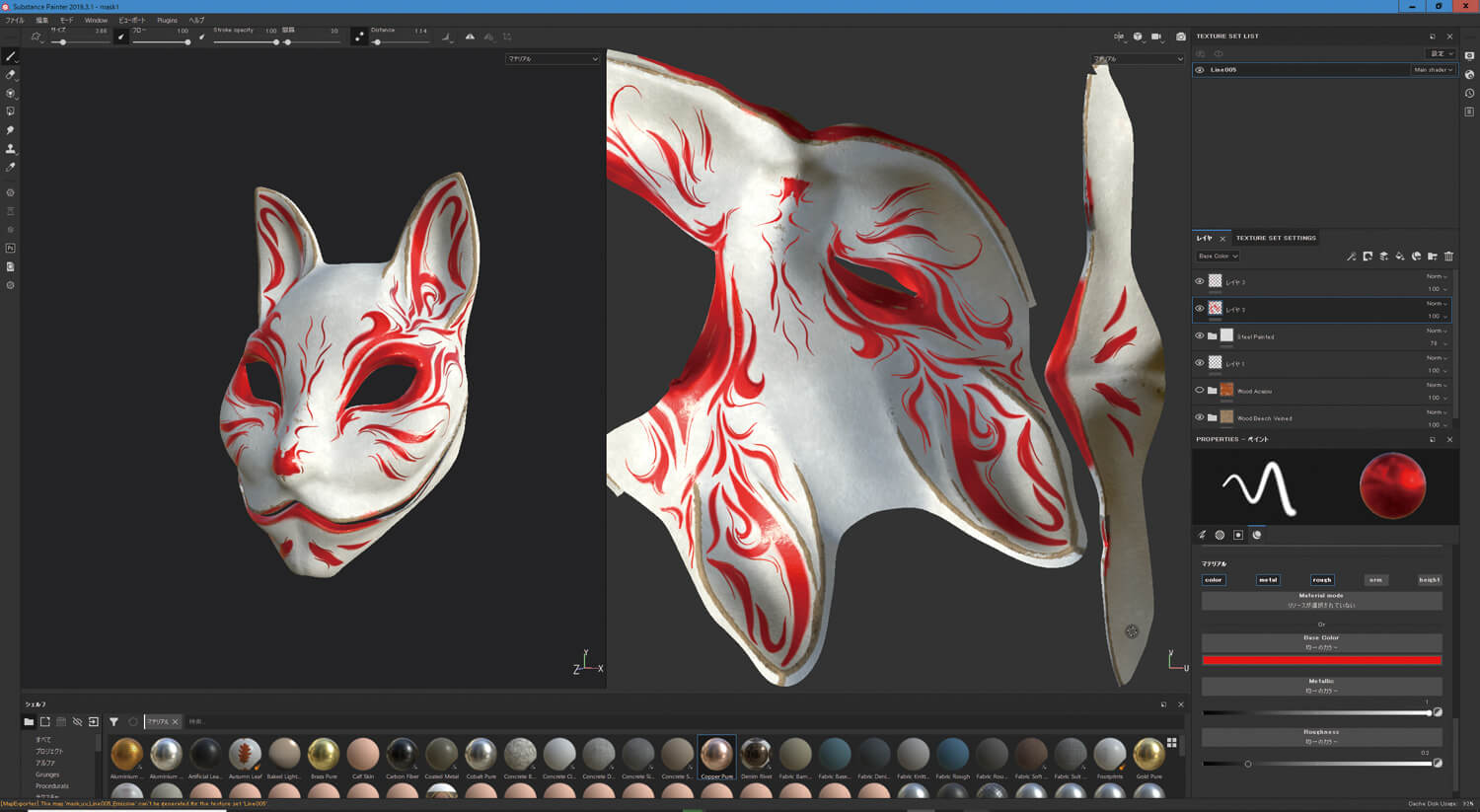

▲セオリー通りにSubstance Painterでペイントするも、どうも納得がいかない......。もっと新しい表現手法はないものか?

Method 3:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

1:ライティングとレイアウト

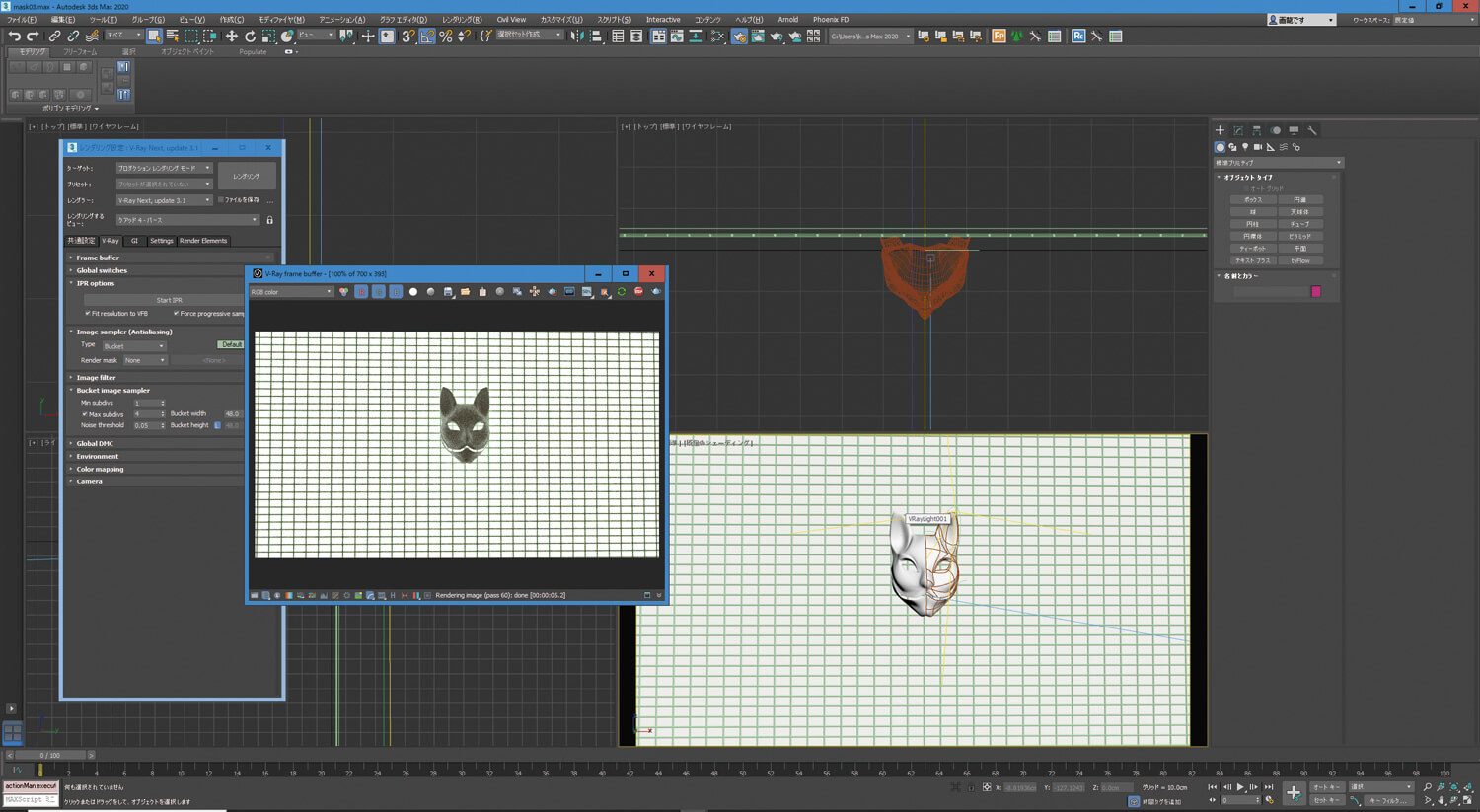

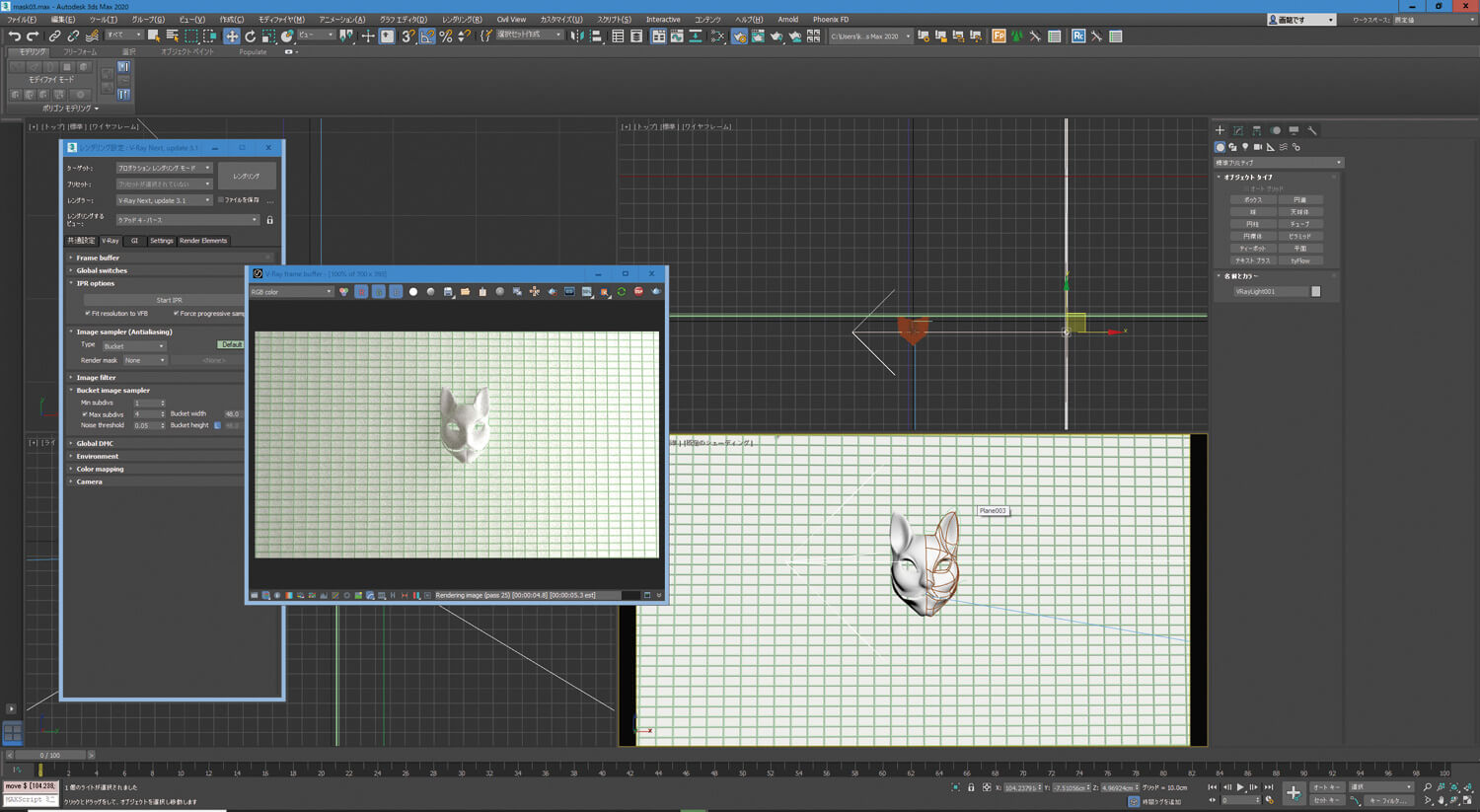

▲モデルを作成した後は、テクスチャや質感、細部のつくり込みが主流ですが、筆者の場合はその前にライティングとレイアウトを行います。

▲ゼネラリストはシーン全体を把握しながら作成していくので、ライティングやレイアウトはとても重要な要素です。

▲V-RayもRTXに対応して、ますますライティングのプレビューがしやすくなりました。早くリアルタイムの時代が来てほしい!

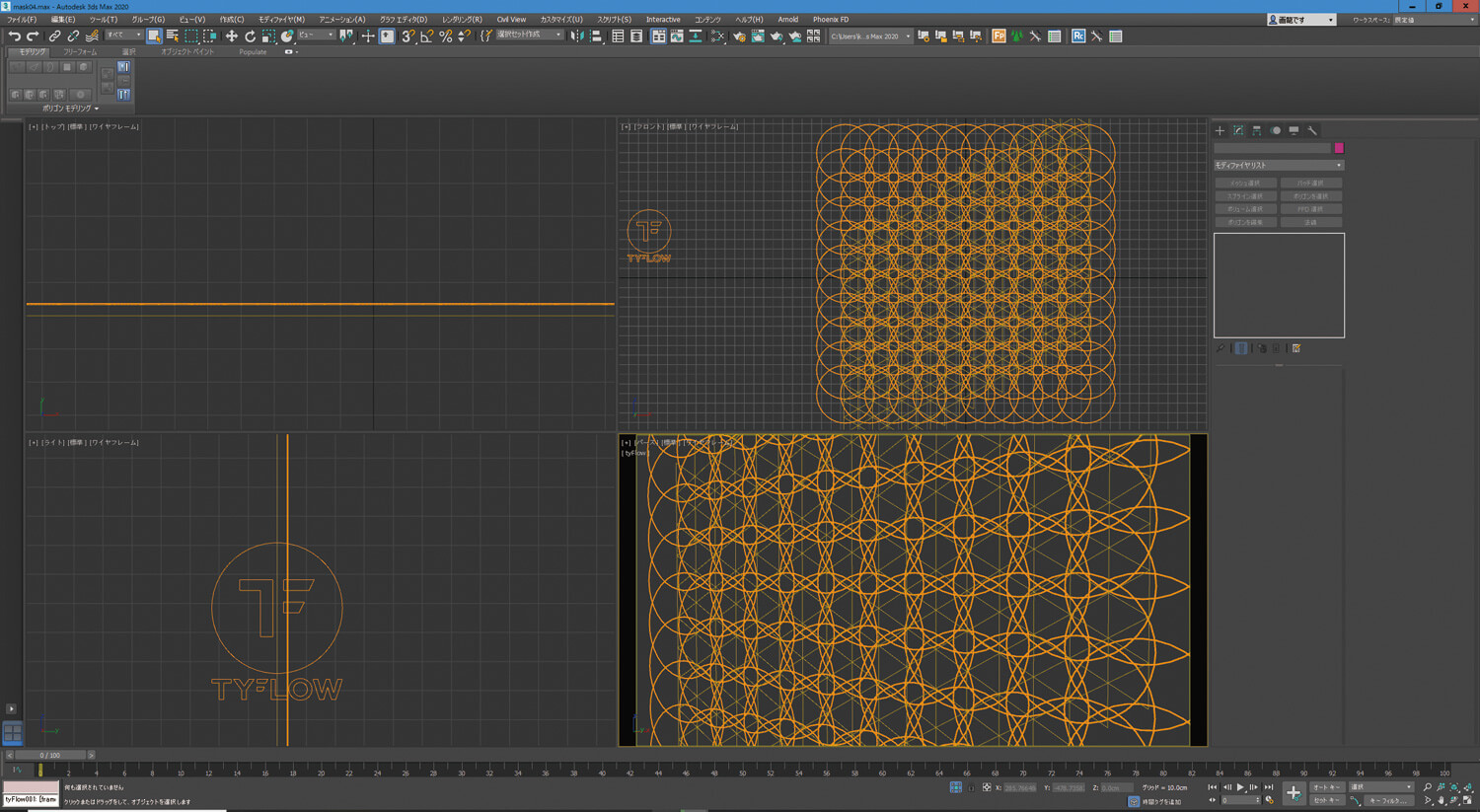

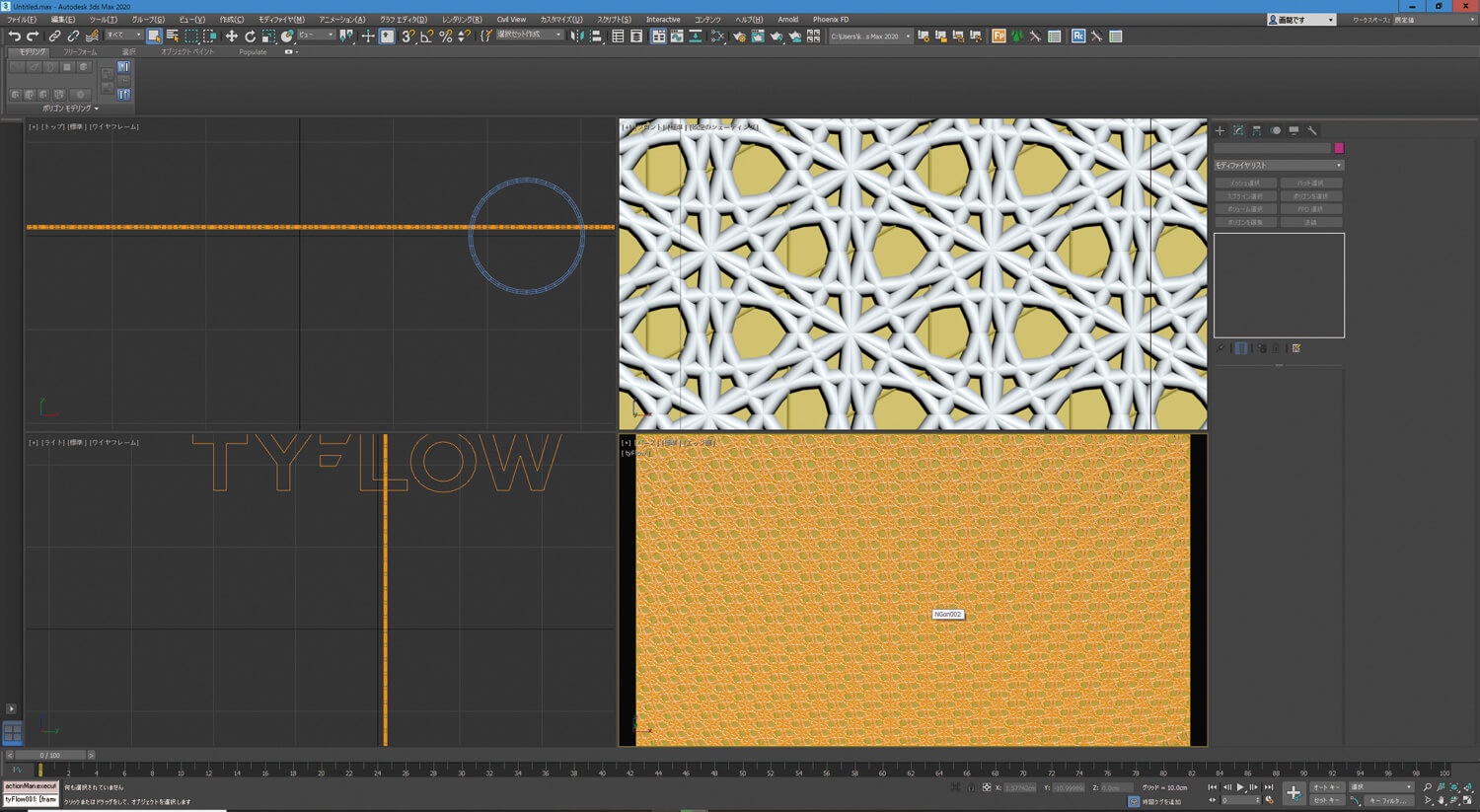

2:tyFlow

▲いつもはここでRailCloneなどのプラグインを使用するところですが、今回は「tyFlow」のみ使用してみました。これがなかなか軽い!

▲パーティクルとしての使用だけではなく、装飾など様々な用途に使えそうです。

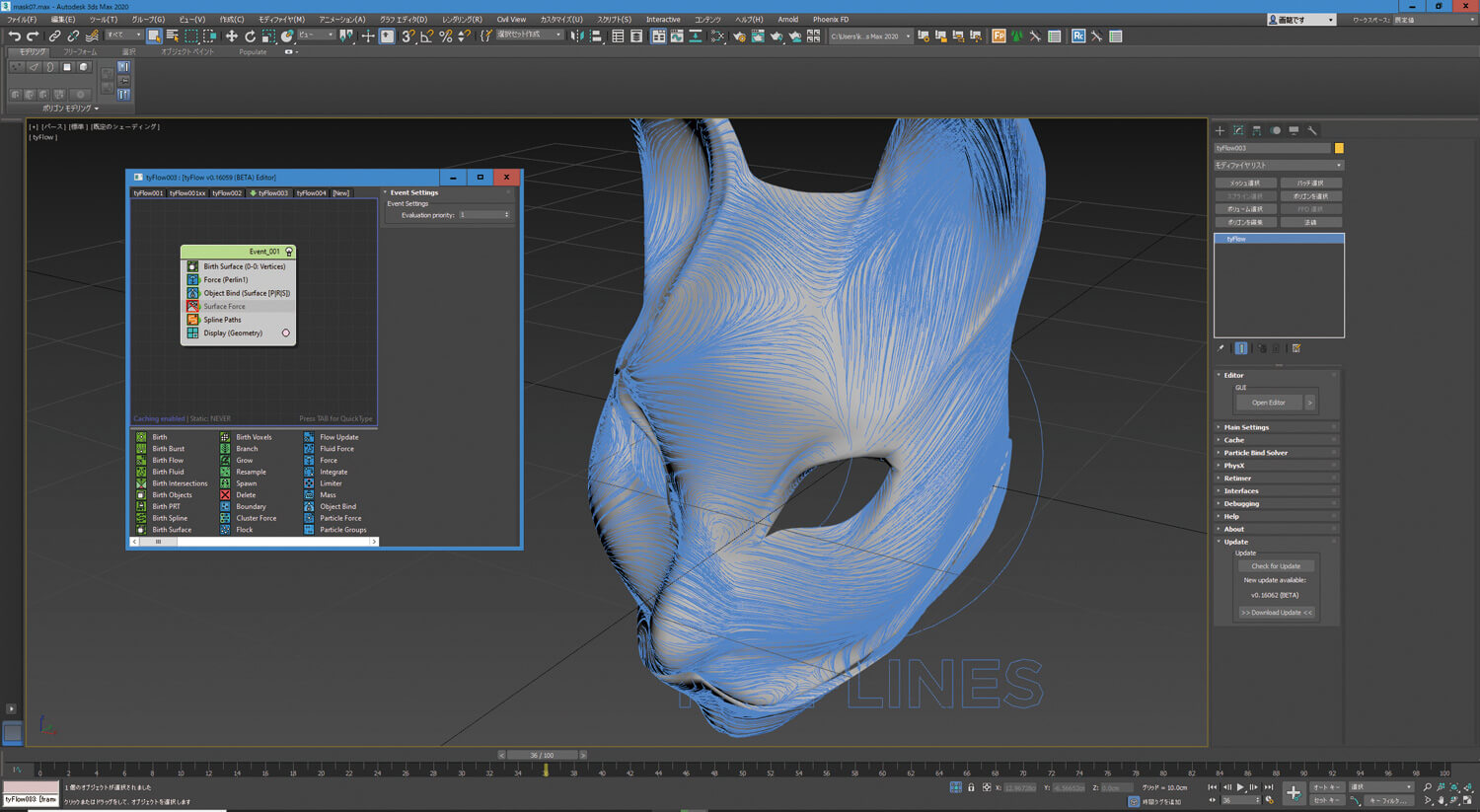

▲こちらも今まで別のプラグインを使用して作成していた「パーティクルスプライン」。普通にできるのは手間が省けて素敵です。

▲表面に沿って出現するものをアニメーションして、良いところを最終画像にします。

3:コンポジット

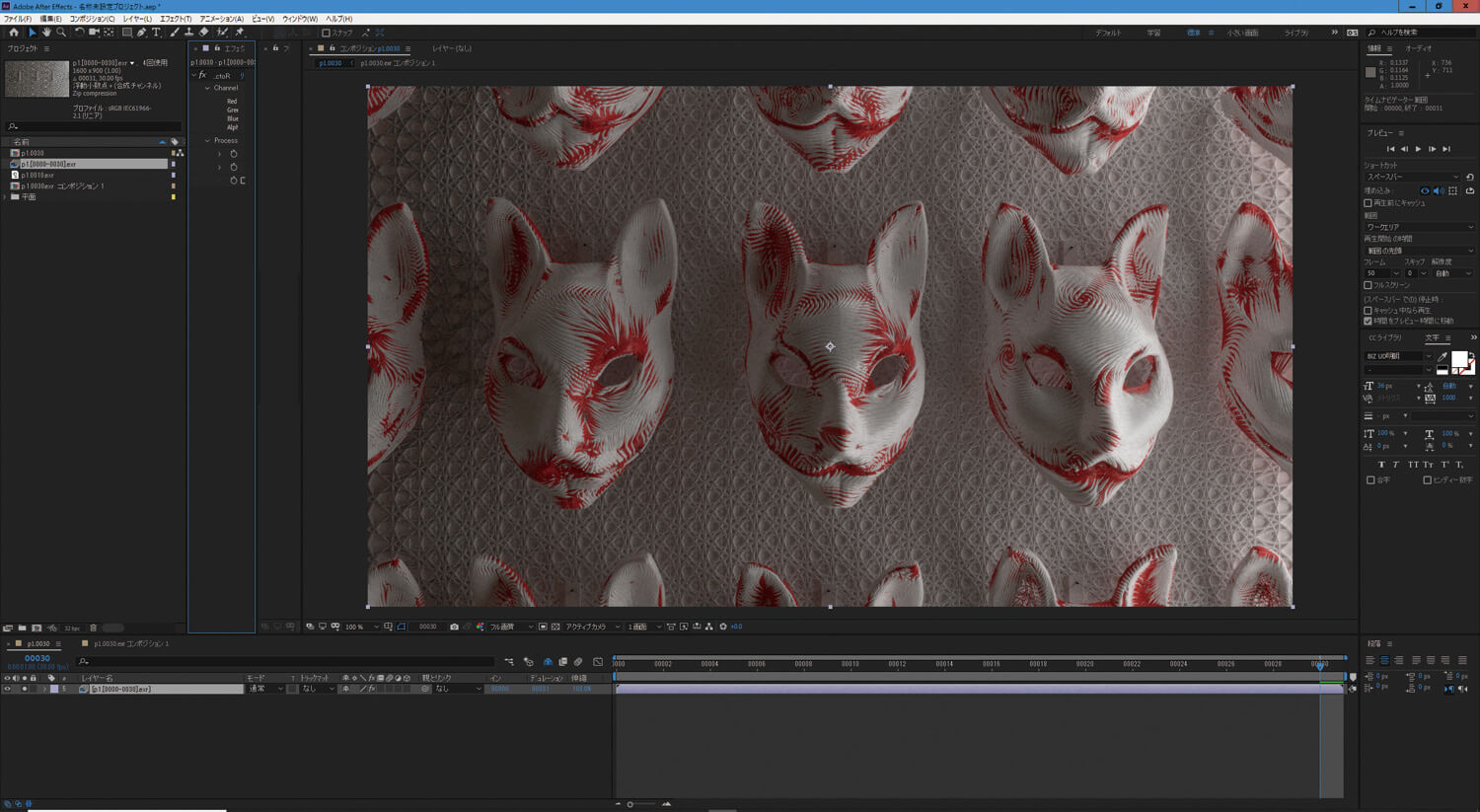

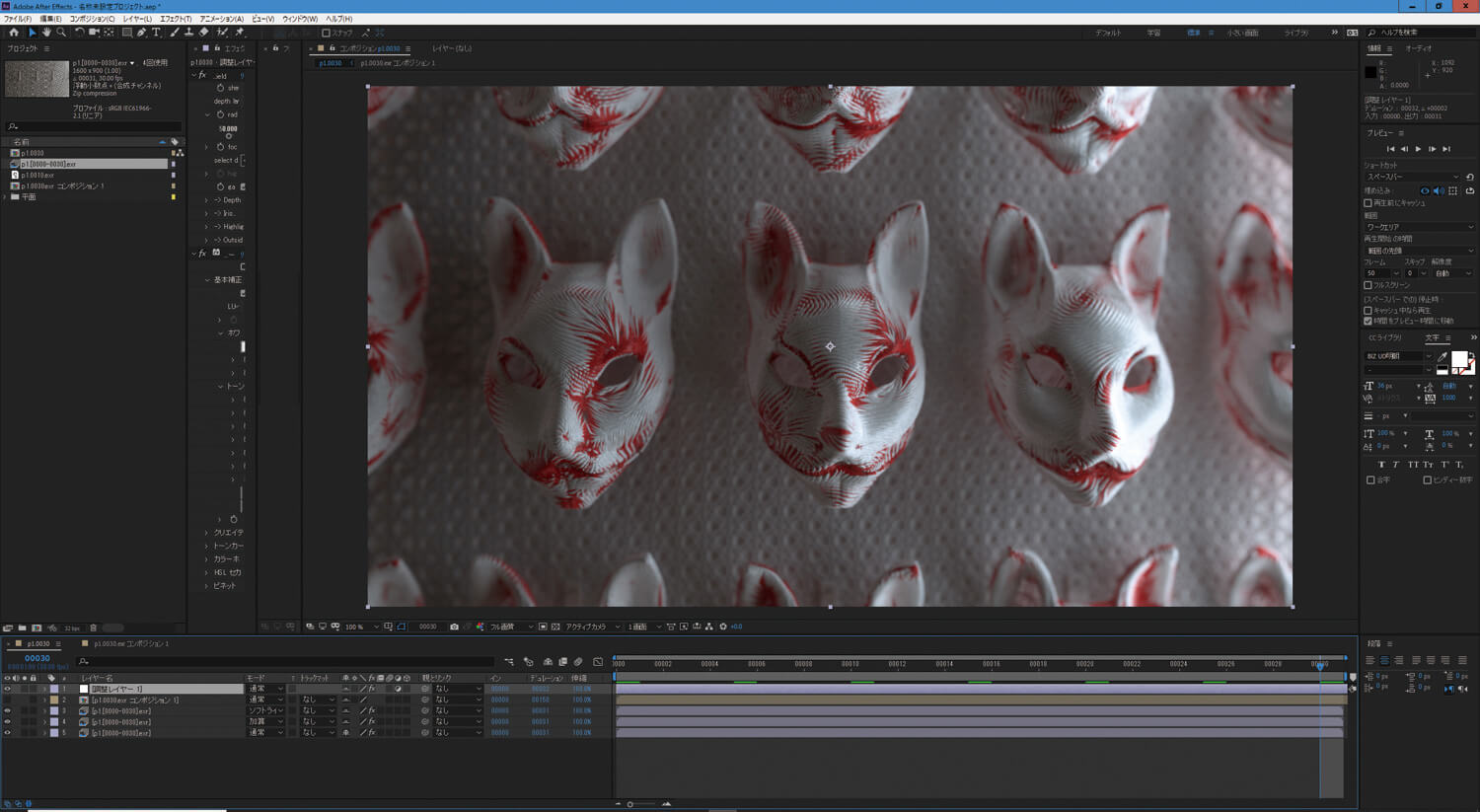

▲レンダリングしたままの画像をAfter Effectsにもってきました。

▲被写界深度やカラコレを施して雰囲気をつくり上げます。

次ページ:

Road to Generalist ゼネラリストになりたい! 02

Load of Generalist ゼネラリストになりたい! 02

「モディファイヤ機能」を使いこなそう

今回のポイントは「修正モディファイヤ」です。3DCGの制作工程は「つくる」「修正する」「関連づける」「動かす」。この工程に沿うように配置されている3ds Maxの機能の中でも重要なのが「モディファイヤ機能」です。ここに3ds Maxの全てがあると言っても過言ではありません。「モディファイヤ」は、Photoshopの「レイヤー」のように操作を積み重ねていく機能で、「ヒストリー」のように前の作業に戻れるのも特徴のひとつです。

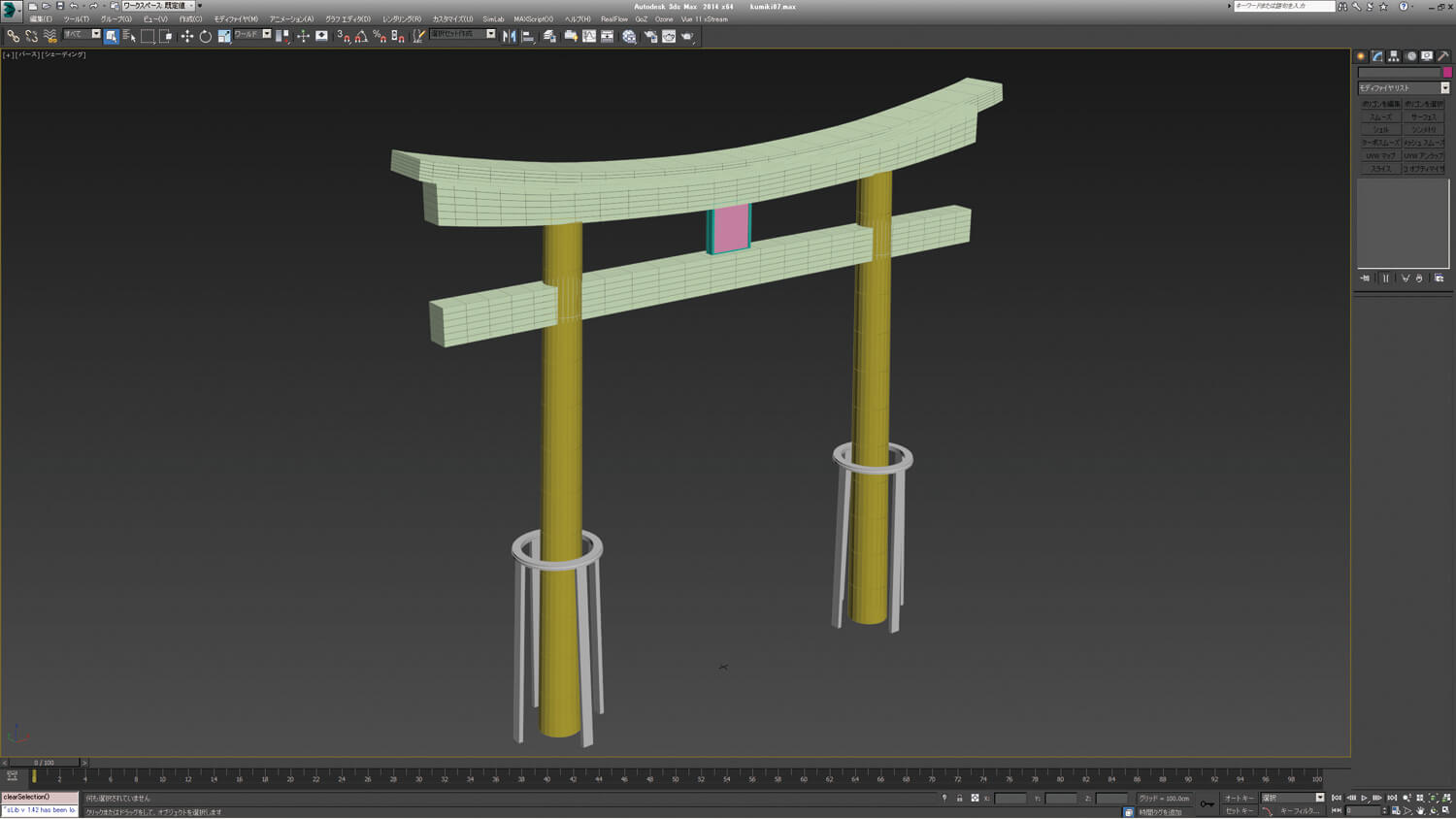

Theme「鳥居」

準備

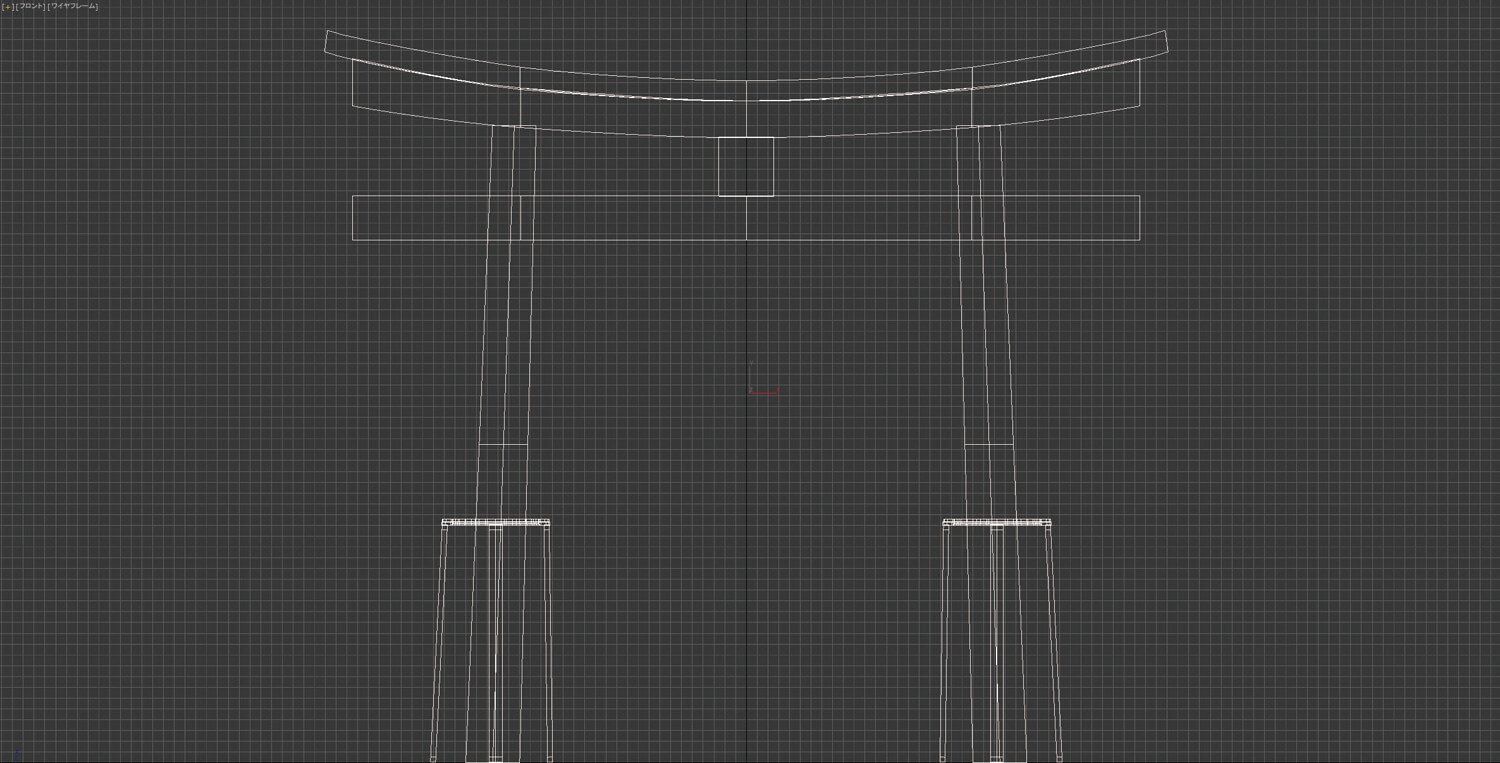

▲「日本ならでは」な親近感を覚える「鳥居」。このようなガイドを用意してみました。これをベースして作成していきます。いきなりつくり始める天才的な方もいらっしゃるかと思いますが、王道としては「ガイドを引いて作成する」ことからです。頭の中にあるイメージとはちがうところも意外とあるんですね。

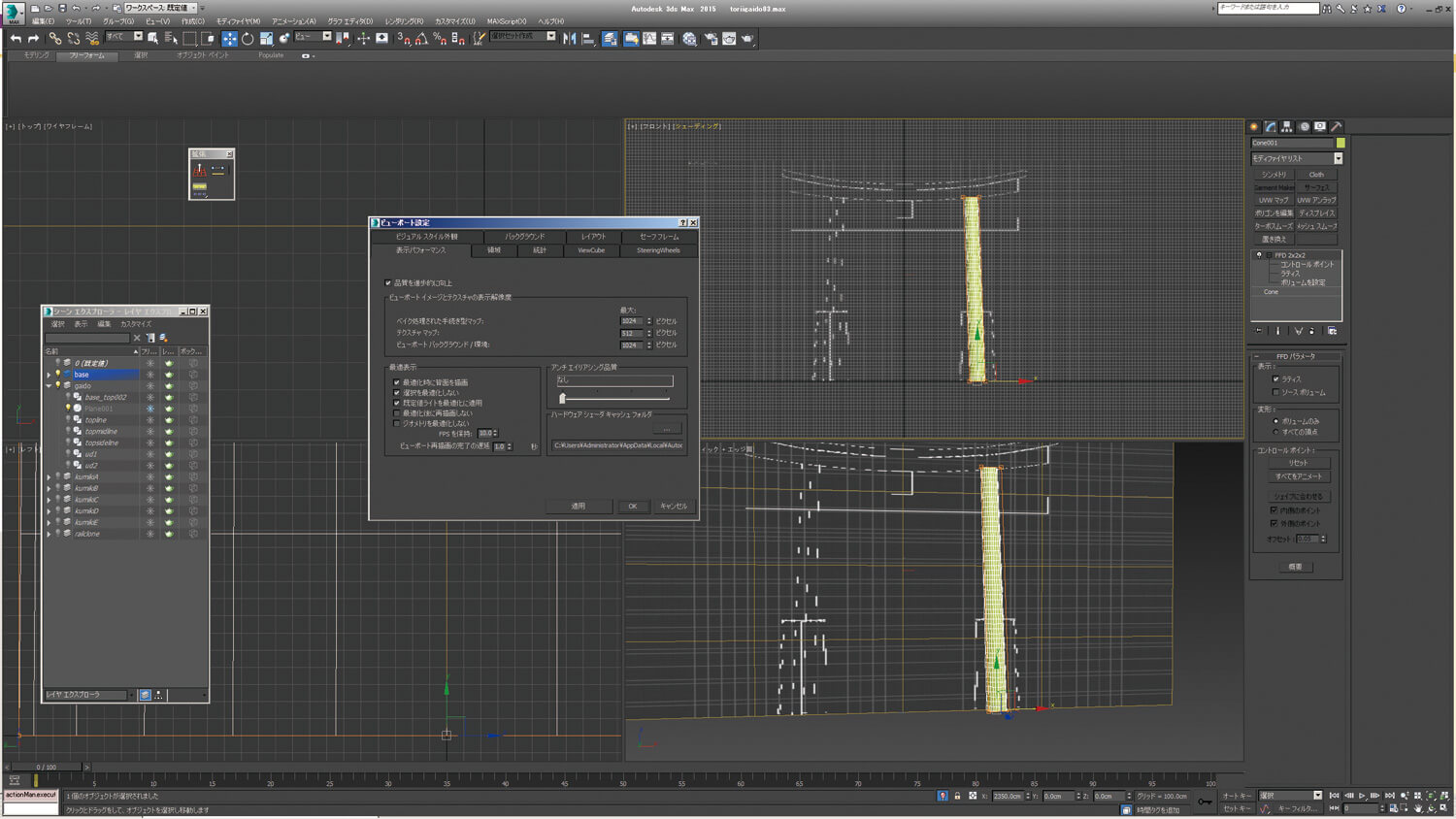

▲3ds Maxをはじめ、3DCGソフトは様々なシチュエーションで描画を早くするために、リミッターや機能を抑えるようにできています。背景画像やテクスチャも、デフォルトではかなり解像度が低く読み込まれます。ビューポートでの表示が見づらい場合は調整してみましょう。

デザイン

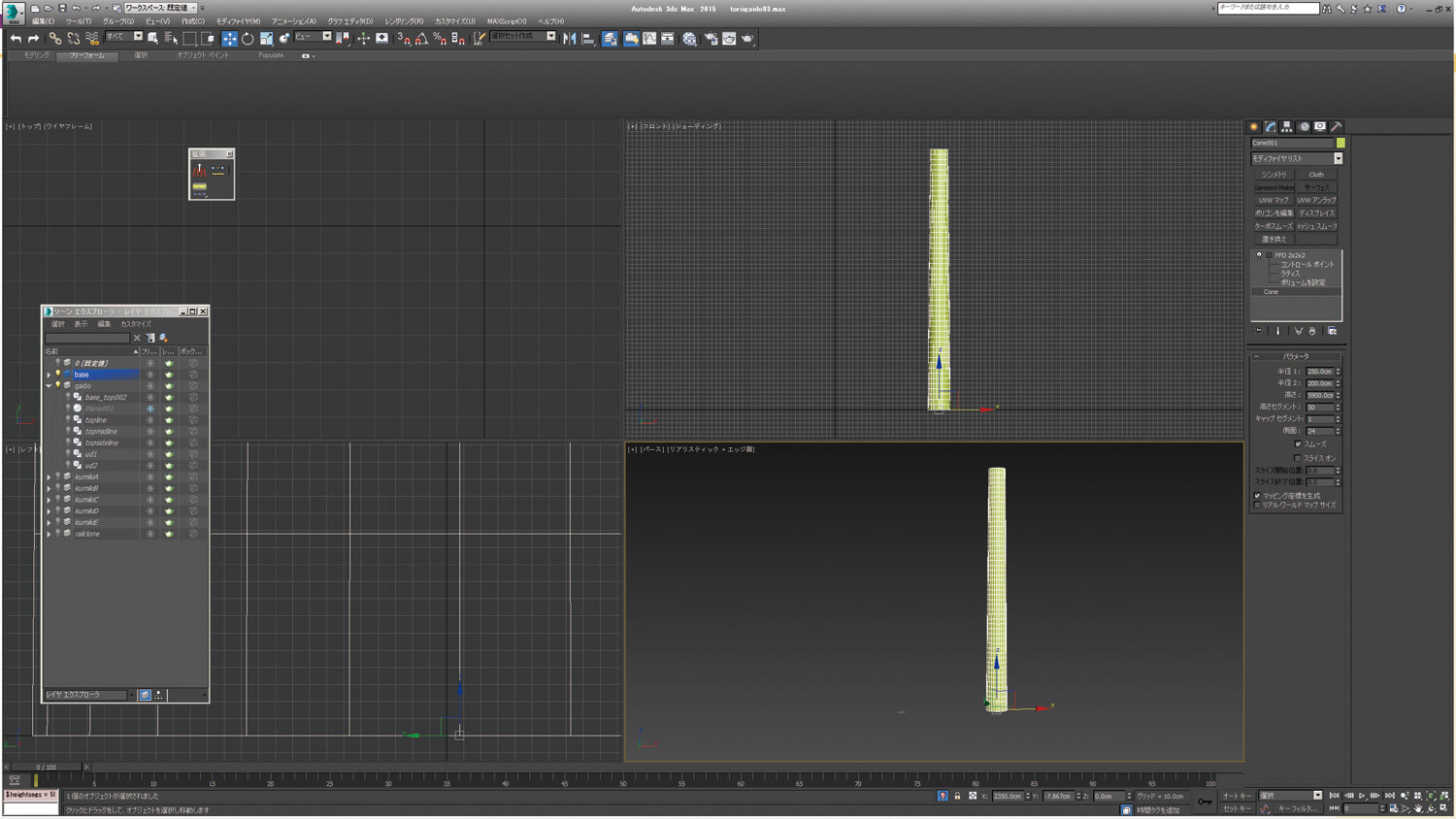

▲前号の作例ではBOXばかりだったので、今号では他のプリミティブも使用してみました。これは円錐プリミティブです。プリミティブは、ガイドなど簡単な形の作成に本当に手放せません。

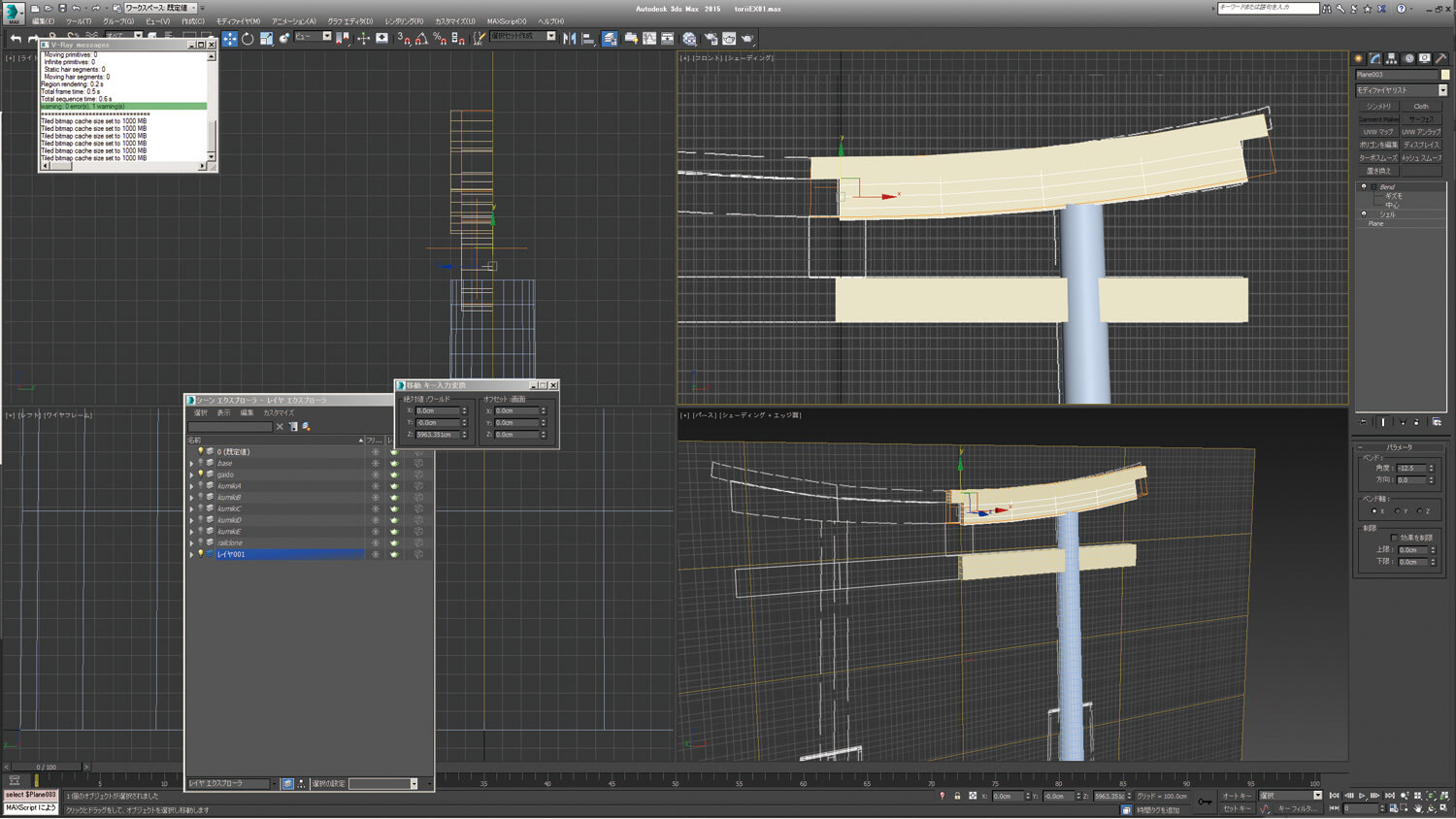

▲次はまたちがうプリミティブです。平面ですね。これをガイドに合わせて配置して「シェルモディファイヤ」で押し出し、「ベンドモディファイヤ」で曲げます。

▲作成した右のパーツを鏡面コピーします。半分作成して反転コピーするのもセオリー通りのつくり方です。

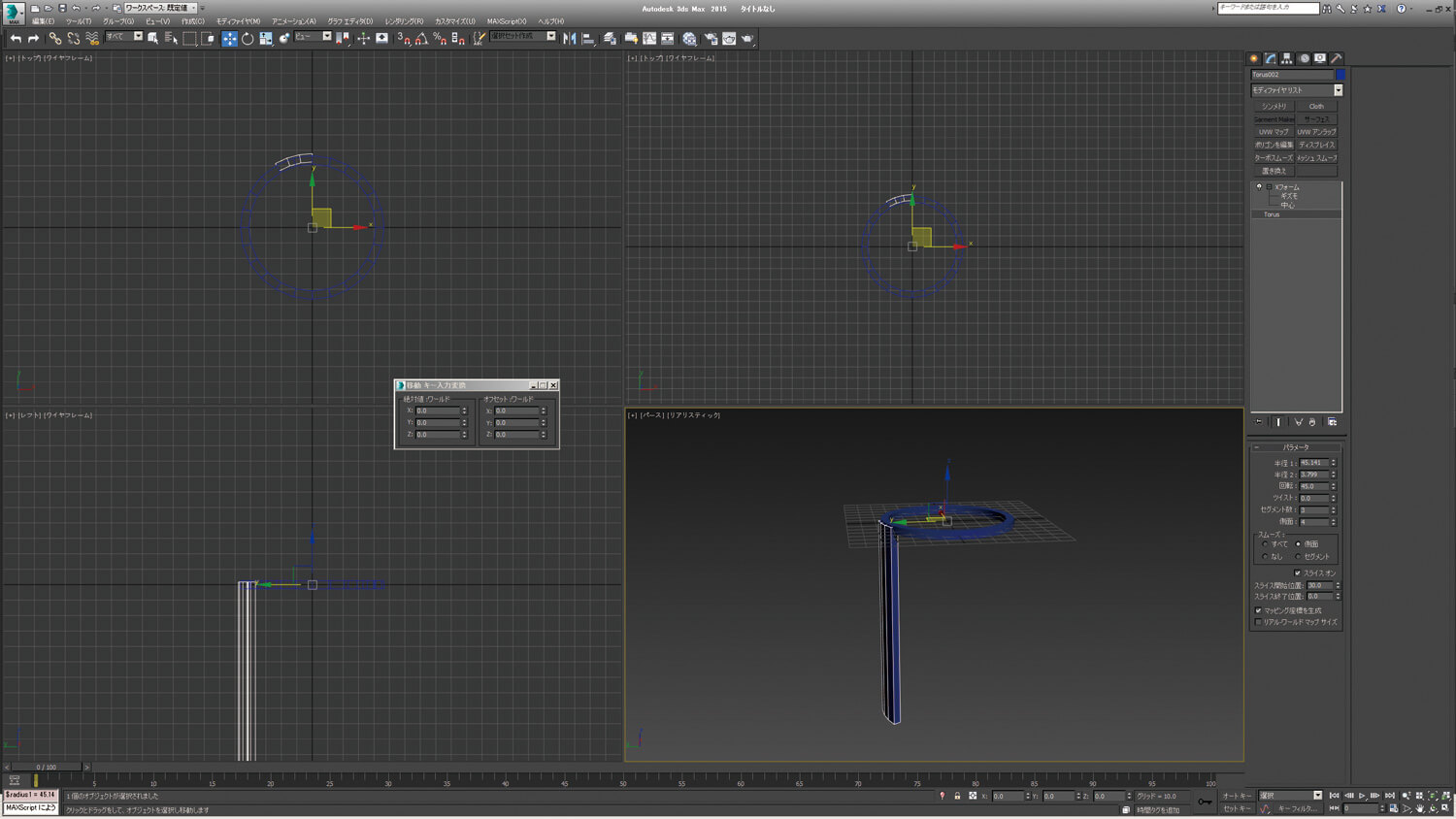

▲続いて、またちがうプリミティブの円環体です。ドーナツのような形状をつくり出してくれます。

▲作成した足をコピーします。3ds Maxではコピーのことを「クローン」と呼びます。クローンには3種類ありますが、基本は「インスタンスコピー」です。

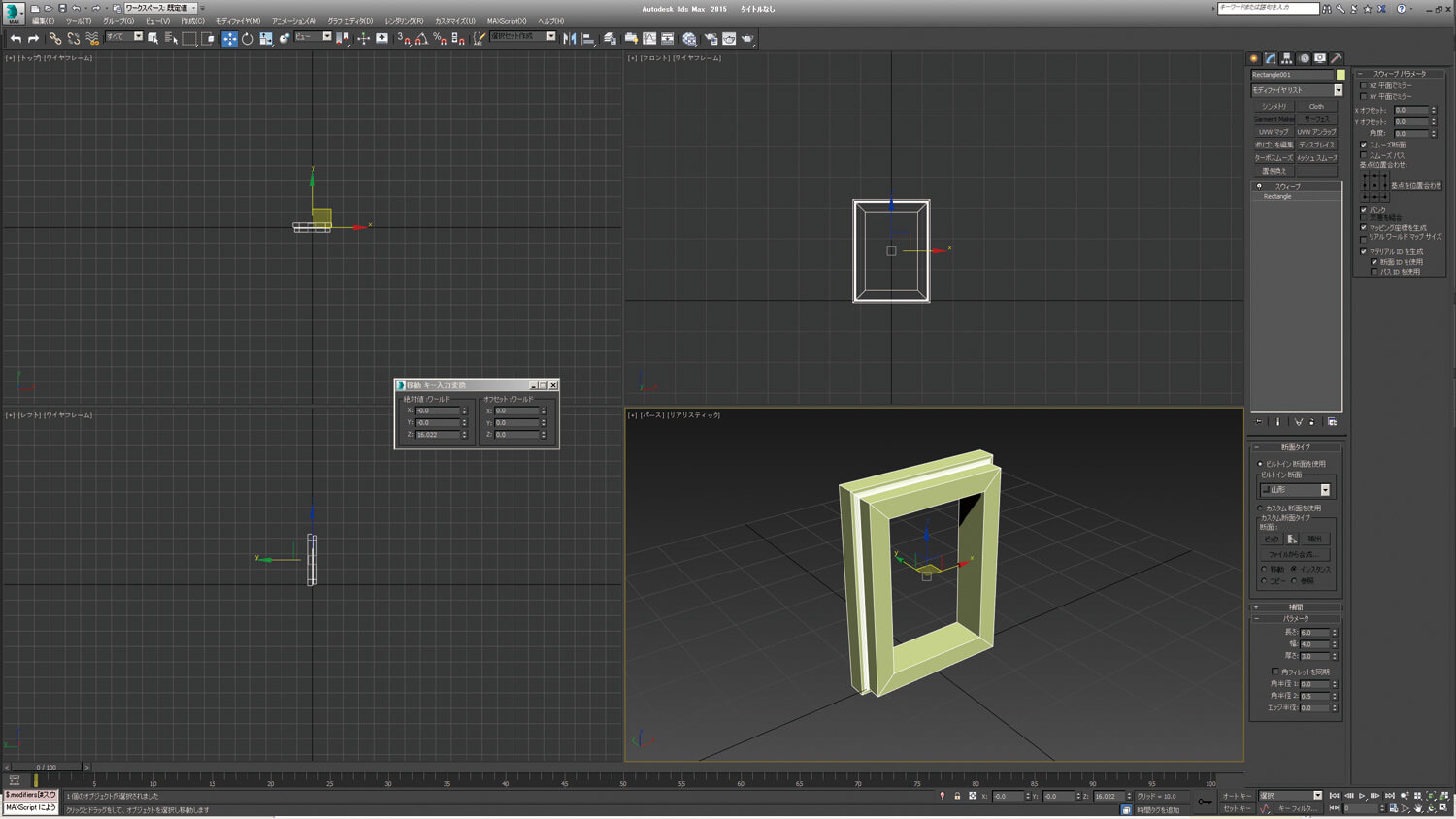

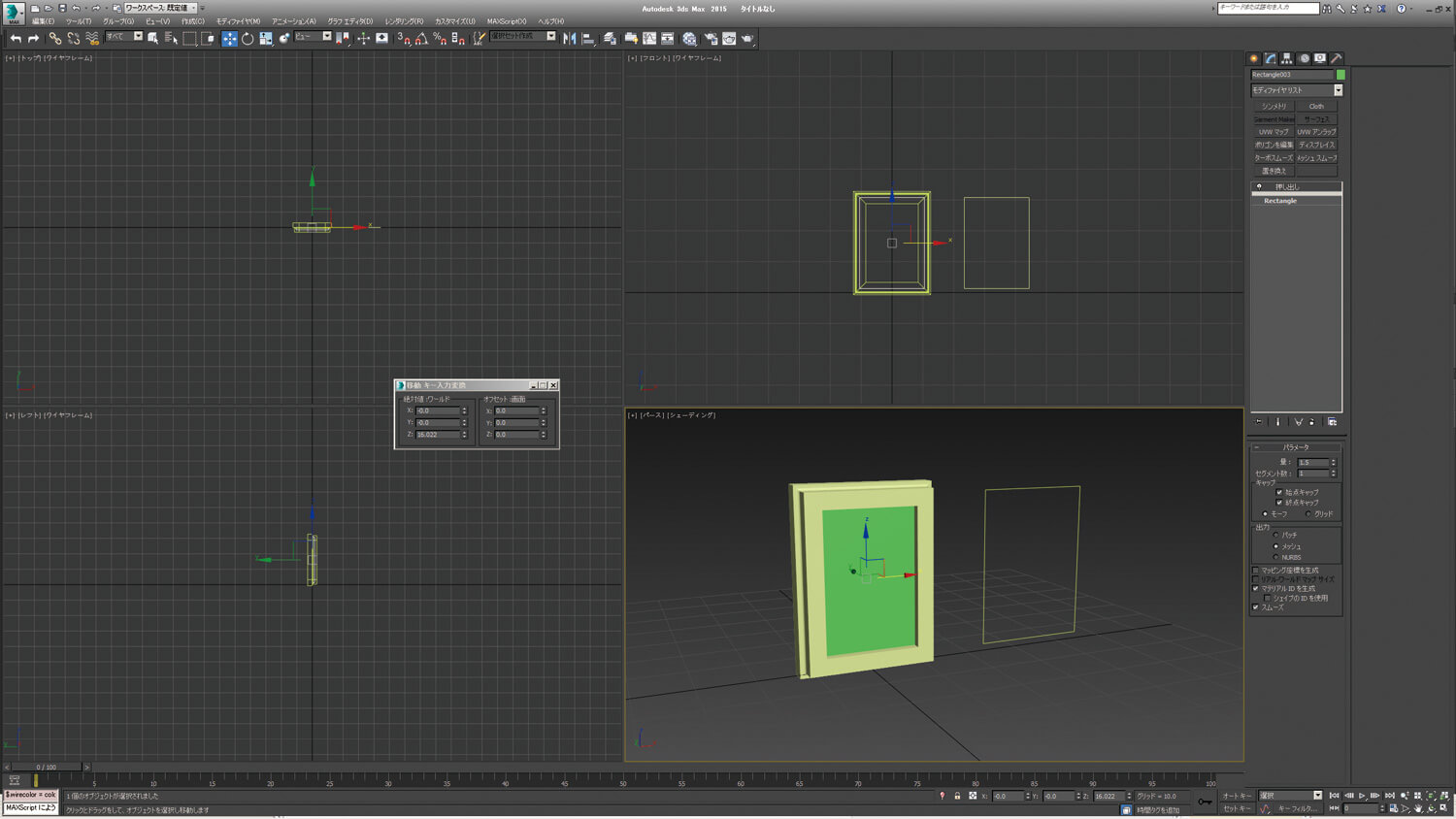

▲スプラインからオブジェクトを作成。長方形に「スウィープモディファイヤ」で額を作成します。

▲このとき、長方形から「参照コピー」をしておくと、後から同じベースで変形させることが可能です。

仕上げ

▲最後に、作成した柱をミラーコピーしましょう。これもインスタンスにするのを忘れずに。

▲プリミティブで作成するのは簡素ですが、とても早くわかりやすいガイドになるのが特徴です。モデリングの指標にしたり、データやシミュレーションのガイドにしたりと、幅広く使用できます。

▲プリミティブから「編集可能ポリゴン」にして細かくつくり込む手法もあります。

前号に続いてモデリングばかりやっているようですが、ゼネラリスト的な考え方は「偏らないこと」です。モデリングをするにも様々なアプローチがあるということを考えていきます。また、モデリングという機能は、これだけたくさんあるモディファイヤのほんのひとつの機能だということを認識しておきましょう。

[Information]

-

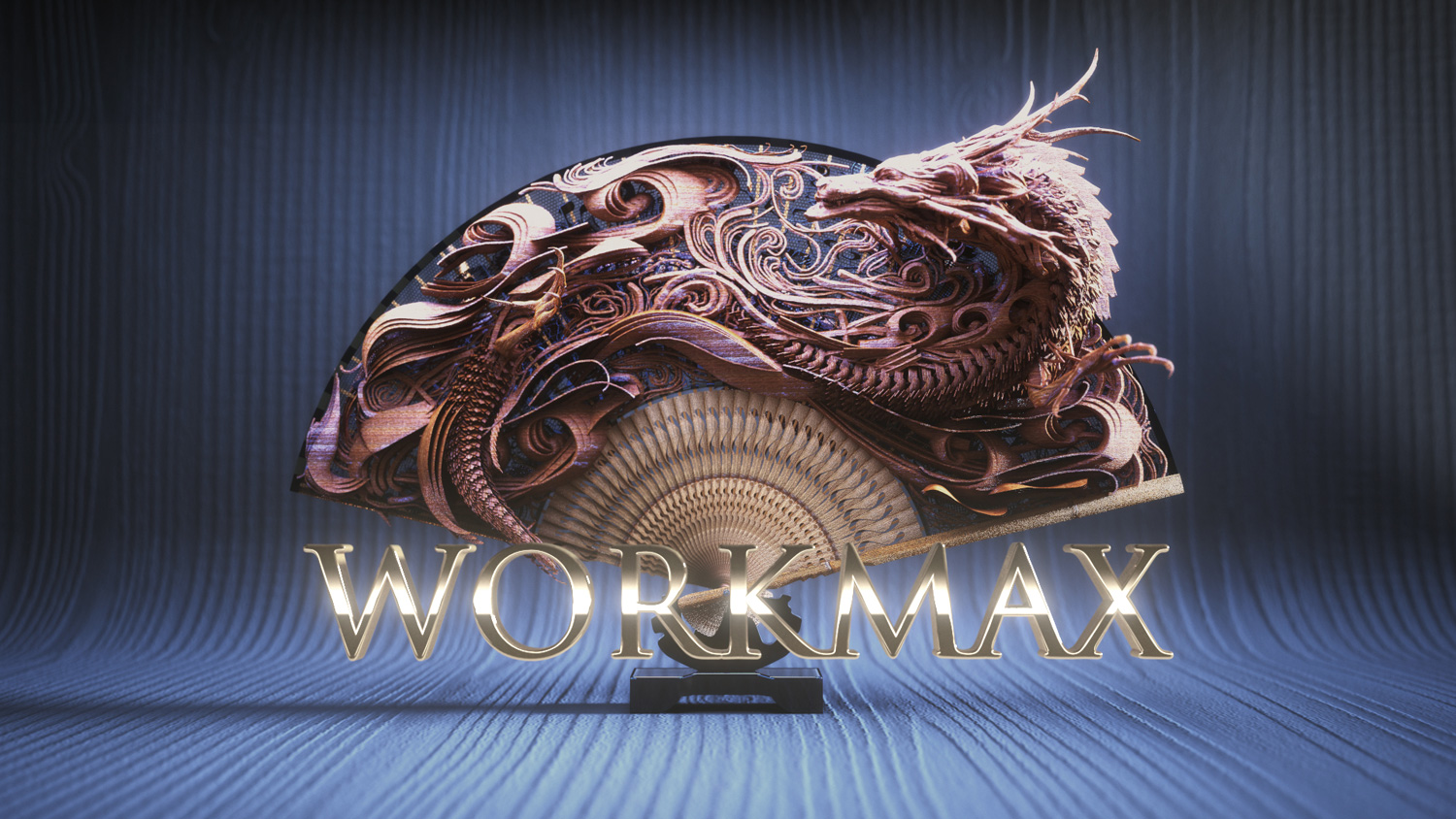

3ds Max CG講座『WORKMAX』

2020年5月開講! 就職、転職、副業、フリーランス、テレワーク。実戦的テクニックに特化した最強のカリキュラム。

online.dhw.co.jp/course/3dcg

-

[プロフィール]

早野海兵

日本大学芸術学部卒業後、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)リンクス、(株)ソニー・コンピューターエンタテインメントを経て、フリーランスで活動。2007年(株)画龍を設立。

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@Kai_ryu_Kai

[credit]

モデル:BERED

撮影協力:プロデューサー・城戸孝夫(東京工芸大学・准教授)/ライティングマネージャー・加藤英彦/アシスタント・齋藤友世

機材:Hasselblad JAPAN 、日本HP