日本には奥ゆかしい季節の花がたくさんありますよね。今回の作品のモチーフである菖蒲の花は、デザイン的にもシルエットがとても秀逸です。一見すると複雑に見えるのですが、見事に3枚の花びらがバランスを保っています。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 262(2020年06月号)からの転載となります。

TEXT_早野海兵 / Kaihei Hayano(画龍)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

Method 1:端午の節句

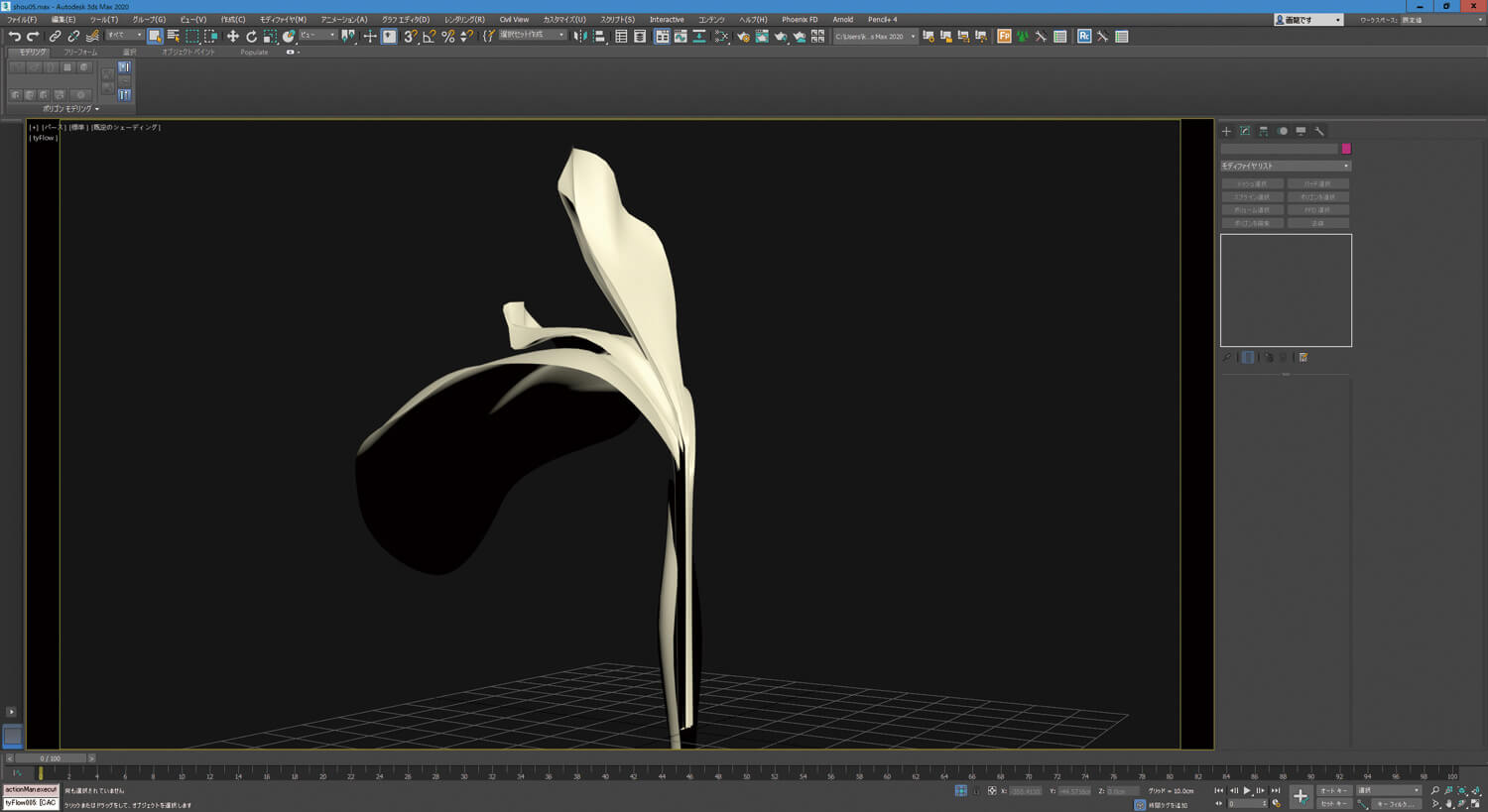

5月の行事である「端午の節句」を代表するモチーフとして、これまでに「こいのぼり」や「兜」をつくってきたので、今回は季節の花である「菖蒲」を選んでみました。「五月人形」も思い浮かんだのですが、もう少し大人な雰囲気の画をつくってみようと思いました。そういえば、五月人形と一緒に飾られていた花があったな、どんな花だったろう? と、はっきりとしない記憶ではあるものの、実際に目にすると「あー、そうそう」と思い出すものです。菖蒲、あやめ、かきつばた。これらは日本を代表する季節の花ですが、はじめはパッと見ただけではどれも同じように見えて区別がつきませんでした。しかし、花びらや葉っぱの葉脈のながれはとても美しく、命の伝達を考えさせられます。機能的で数学的な広がりのある、こういった有機的なデザインを無機的なデザインに置き換えられるでしょうか。

Method 2:納得のいくまで

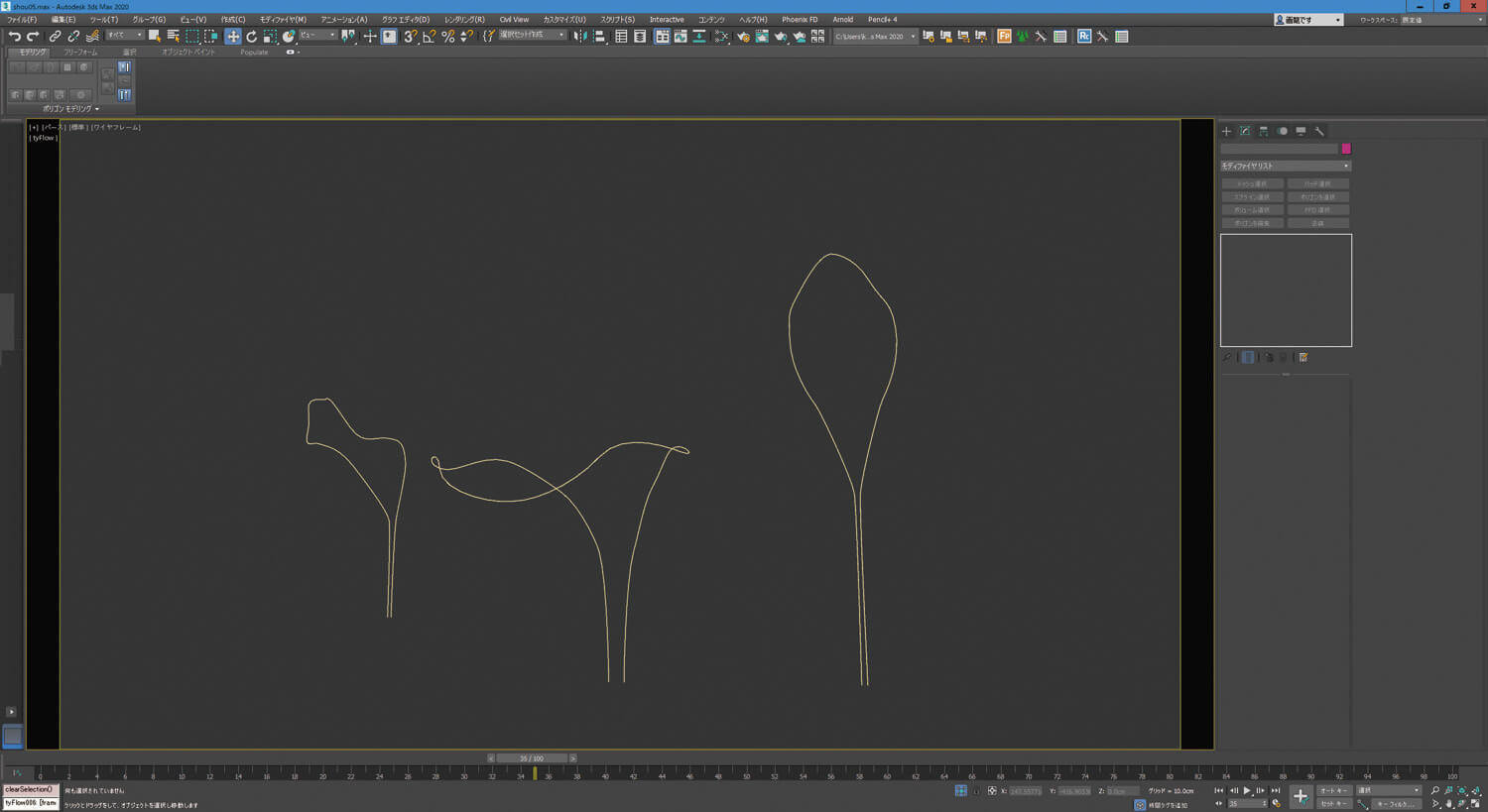

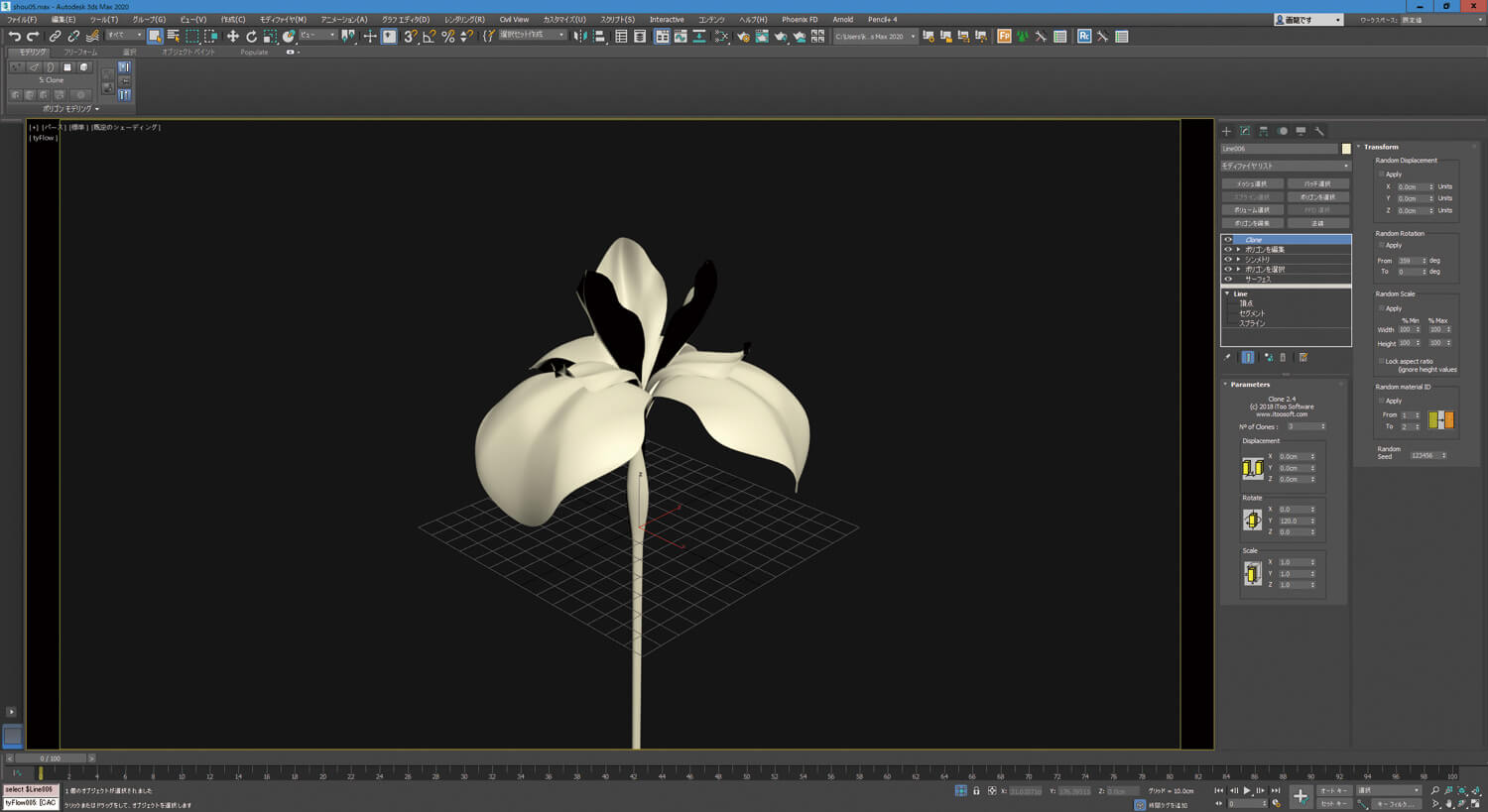

▲様々なソフトで簡単にラフスケッチのようなものが描けるようになり、最近は3Dでスケッチをするのに馴染んできました。

▲と言っても、ツールが変わるだけで従来の紙に描くスケッチと何ら変わりはなく、納得のいくまでたくさんスケッチをします。

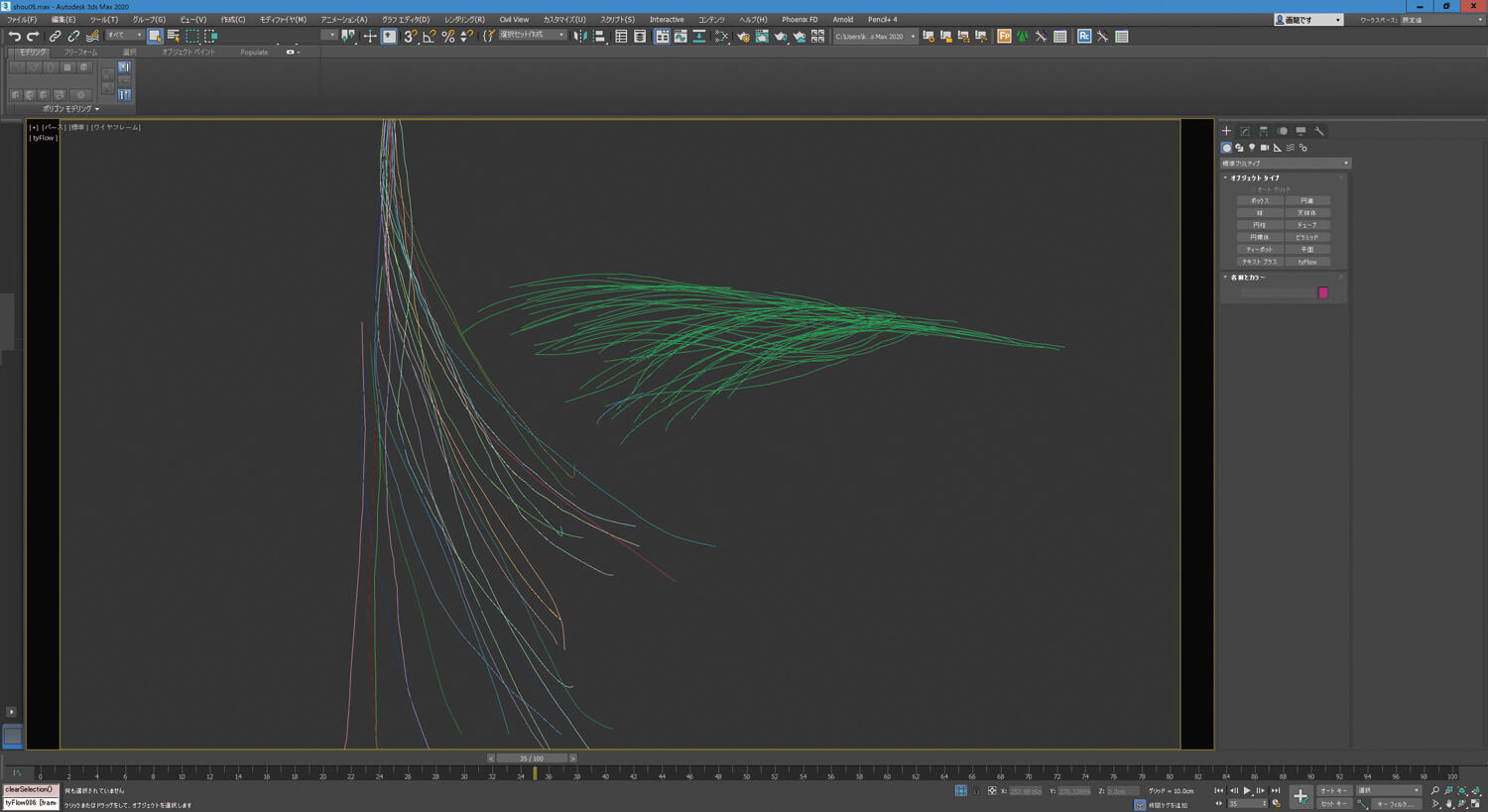

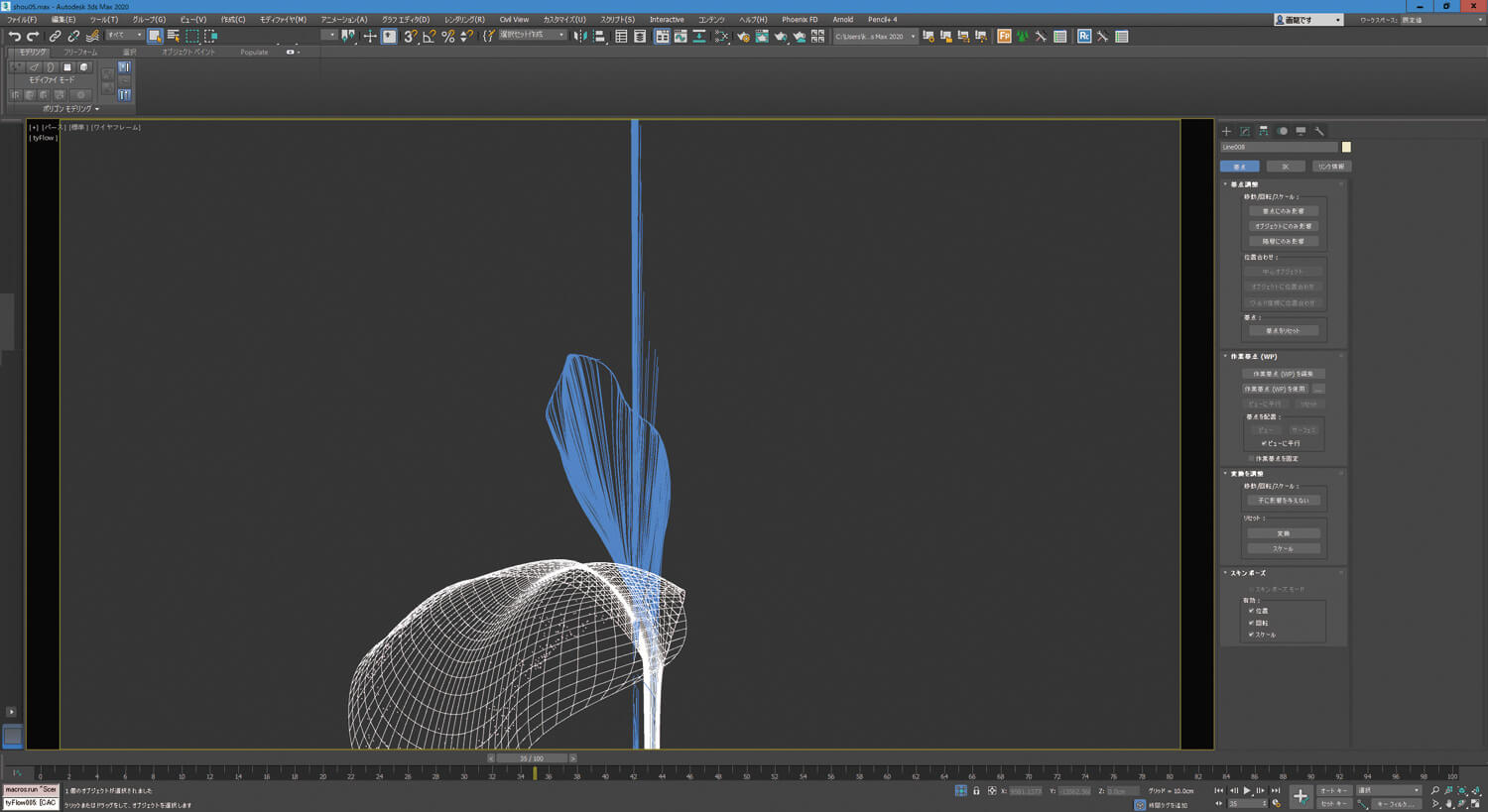

▲3Dスケッチの利点は、アナログな手描きとプロシージャルな手法をいろいろと組み合わせることができるところでしょう。

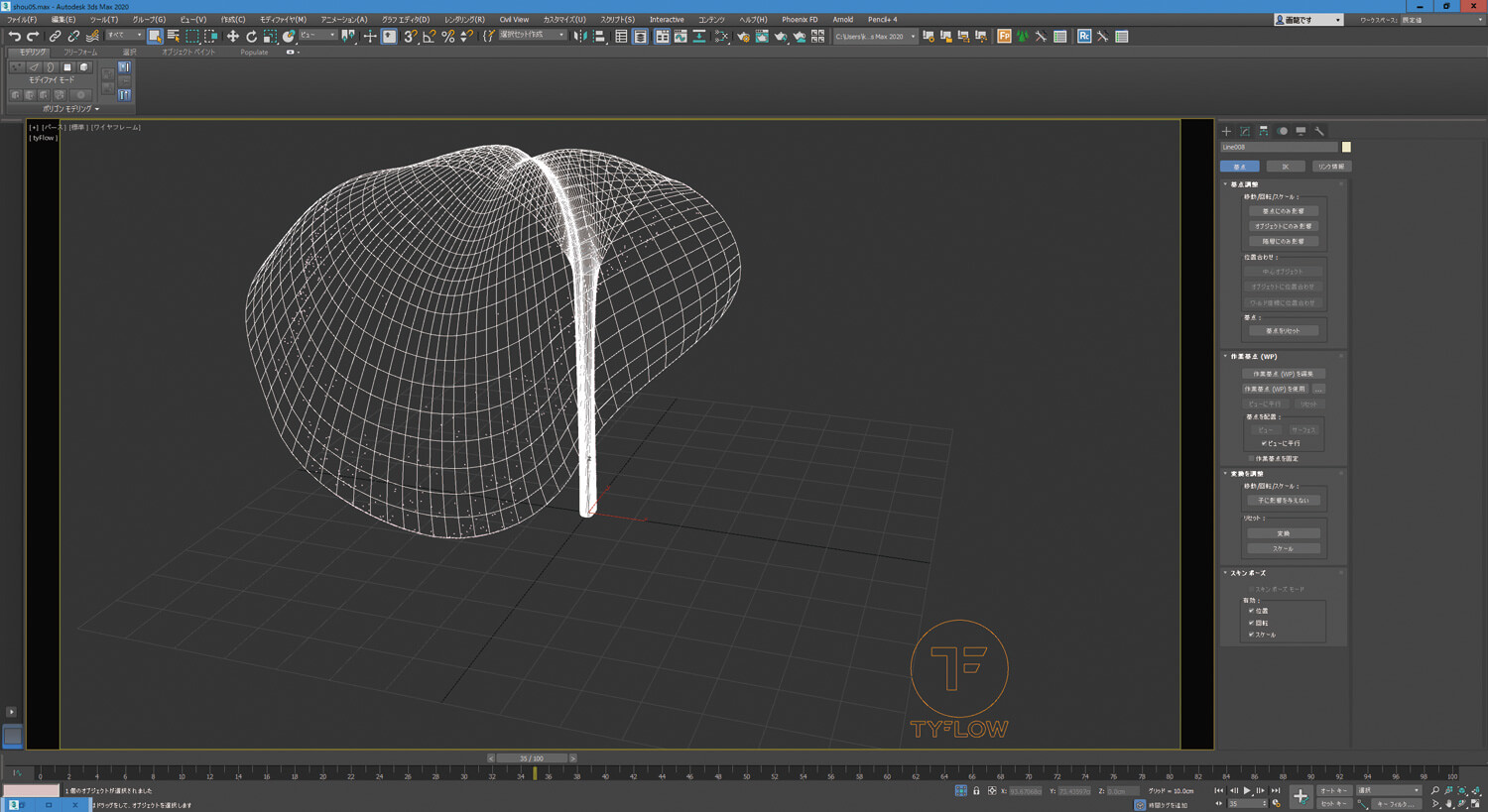

▲ながれを考えながら、花びらのパーツの原型を作成していきます。

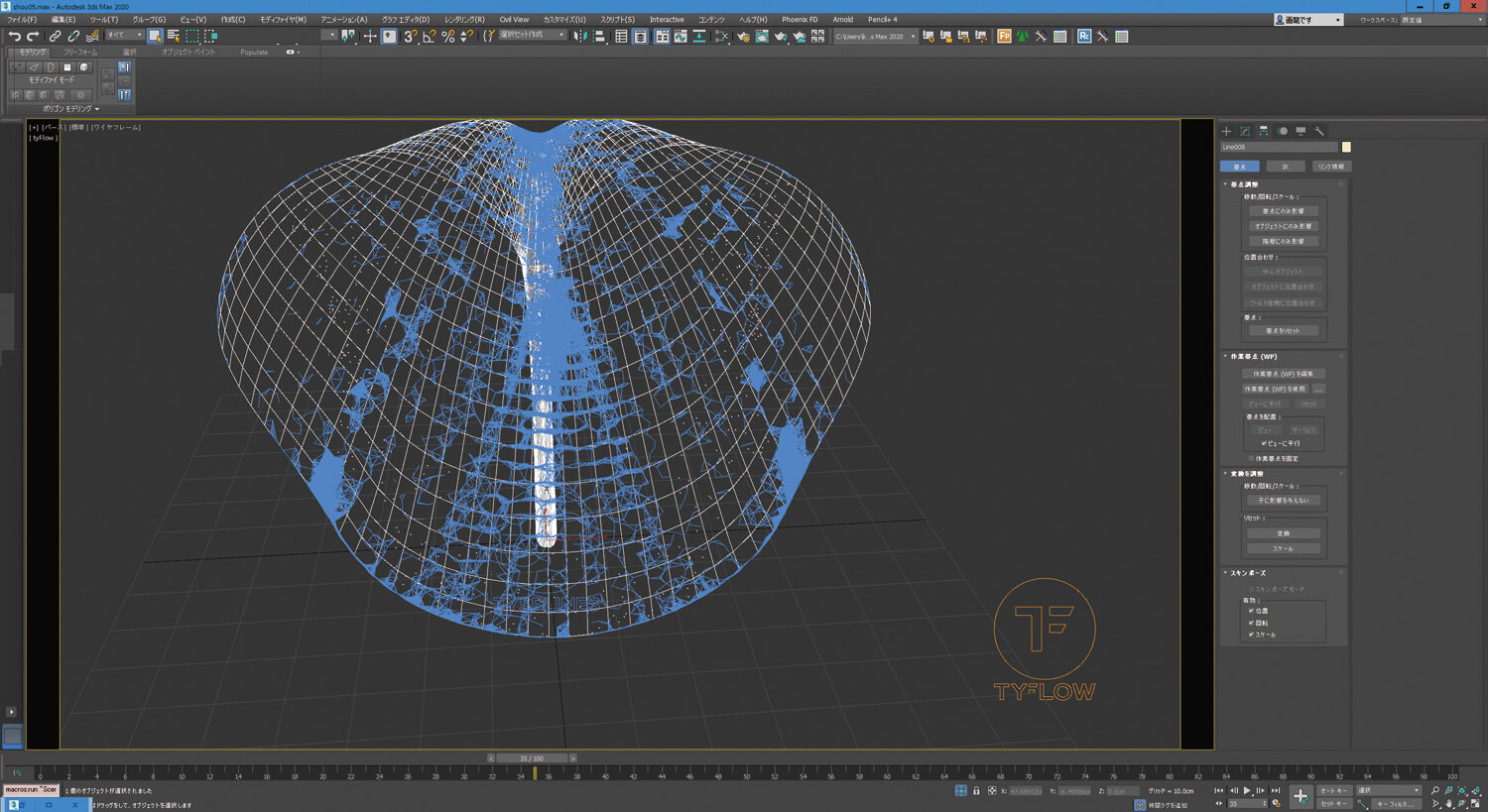

▲ベースになる花びらのモデルです。これは実際には使われませんが、ベースになるものです。

▲菖蒲の花の基本は「3枚ずつ」。3枚の花びらのレイアウトでバランスを確認しておきます。

Method 3:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

1:味付けの要素

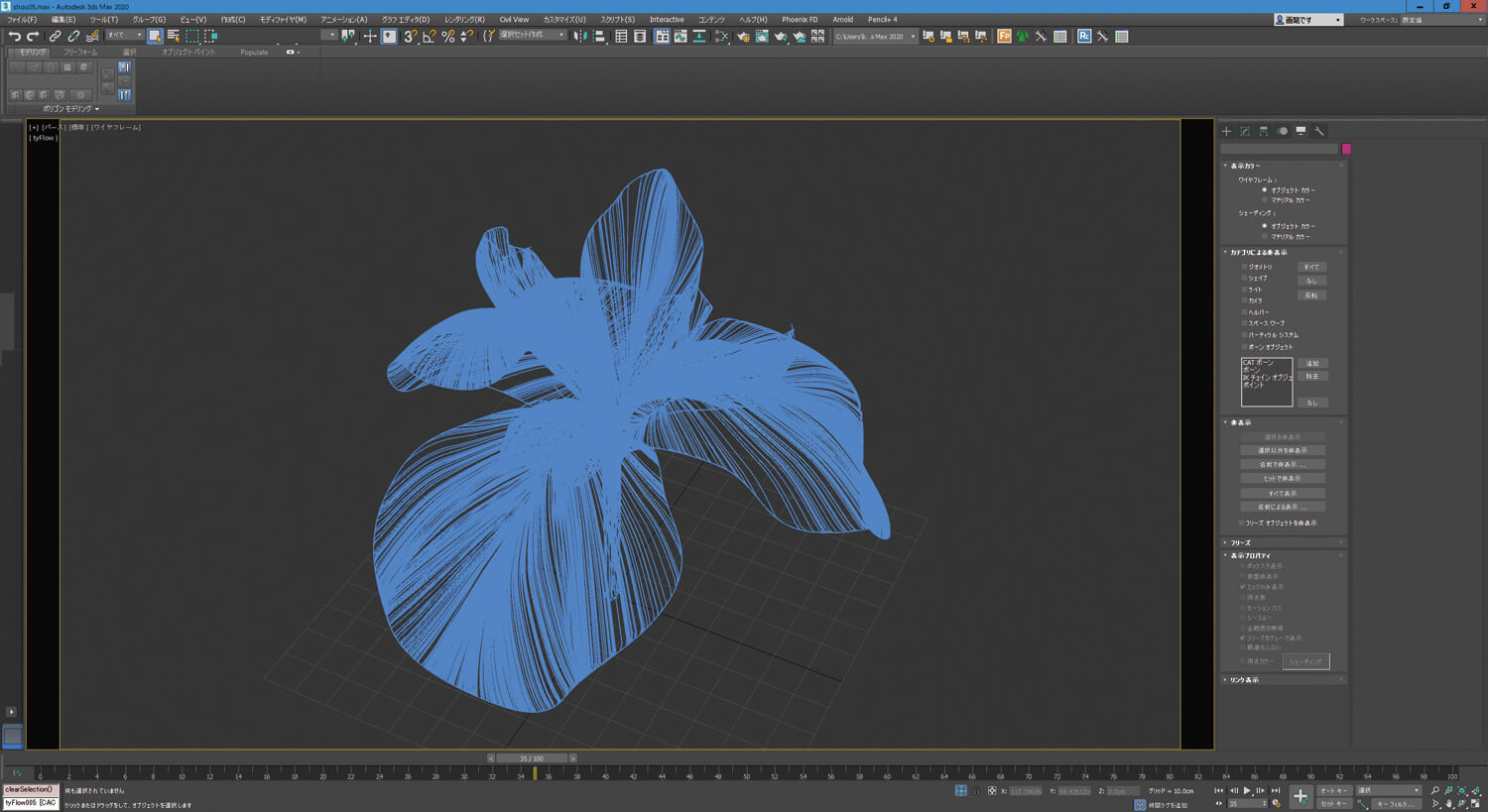

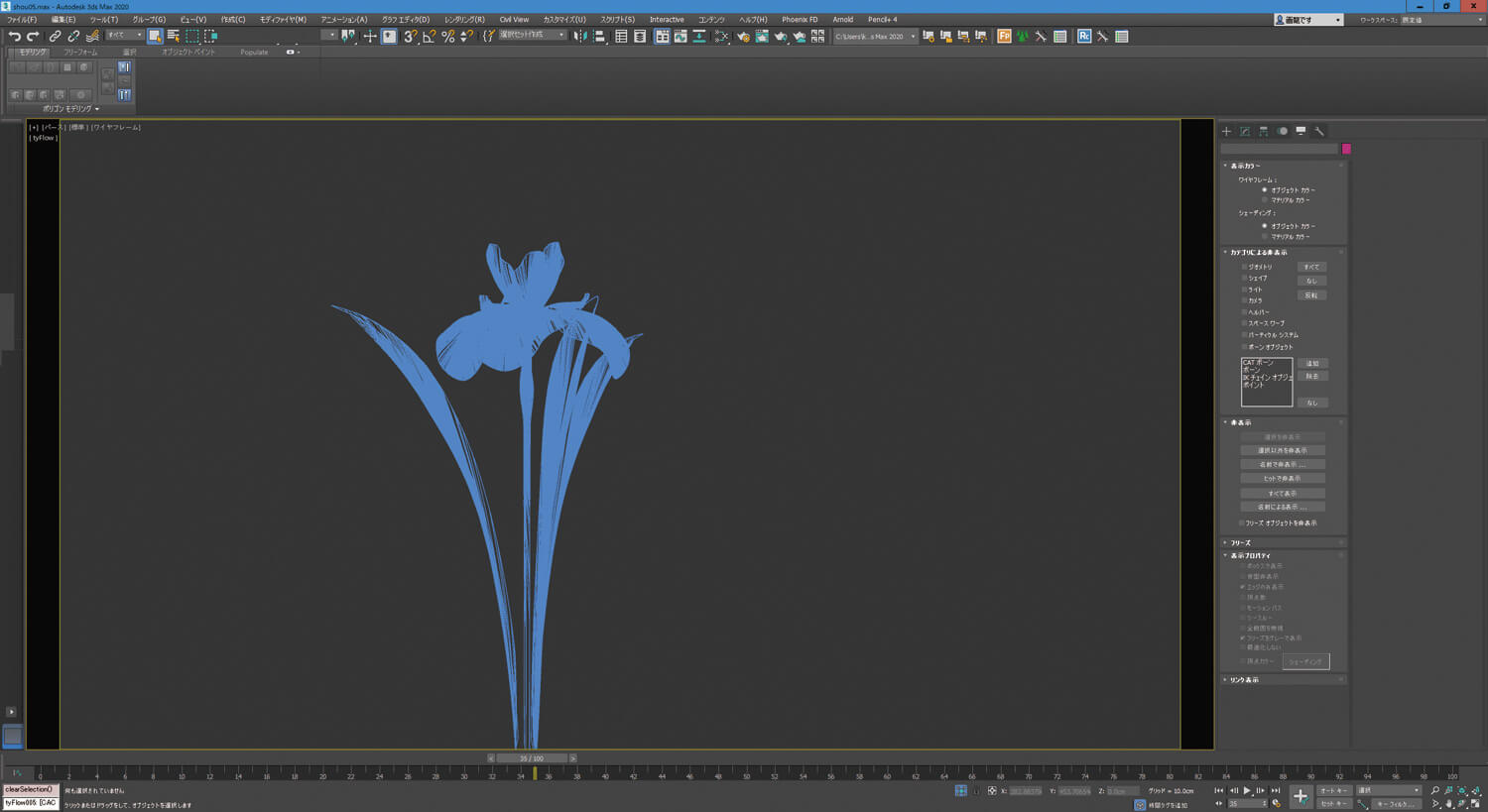

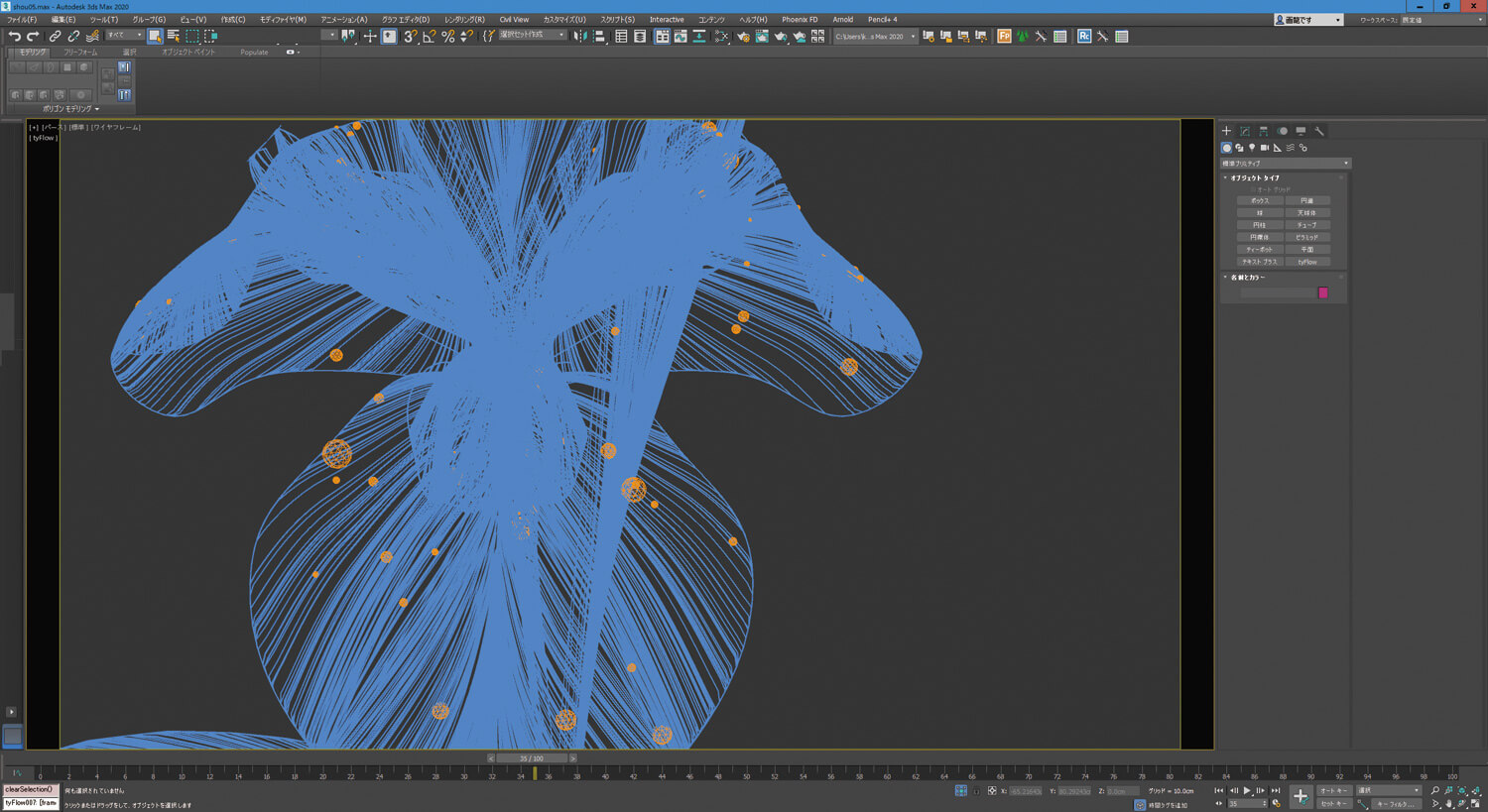

▲さんざん練習したラインを各花びらに施していきます。

▲葉や茎にも同じようにラインを施し、全体的に創作物としてのまとまりをつくります。

▲ほんの少しの味付け要素として、葉脈に粒状のパーティクルを付けて質感にバリエーションをもたせます。

▲視覚にうっすらと残る程度に、異なった複雑な葉脈のデザインも内包させます。

▲少しずつ足していく要素が全体のバランスと完成度を上げてくれます。

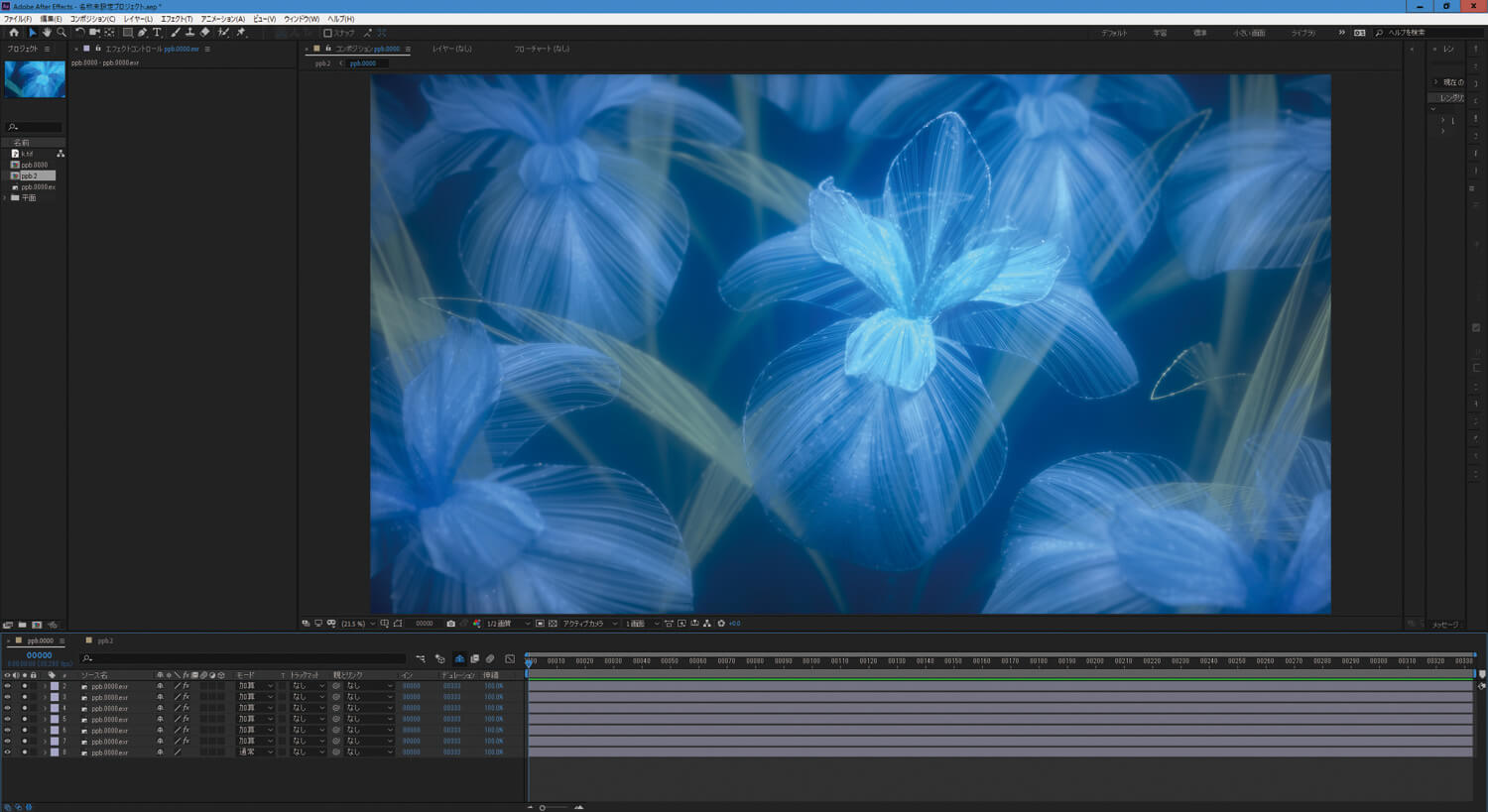

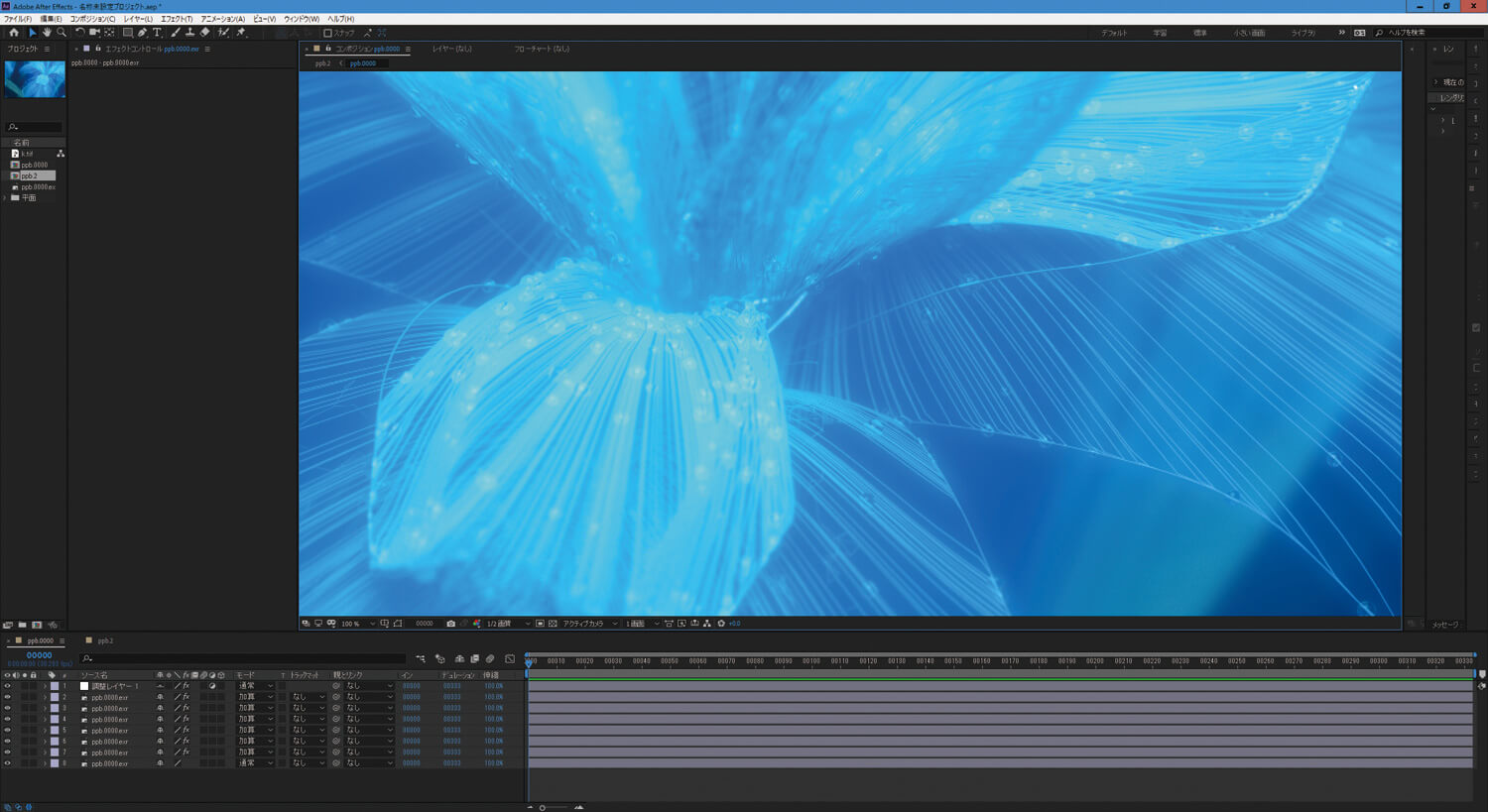

2:コンポジットで柔らかさを

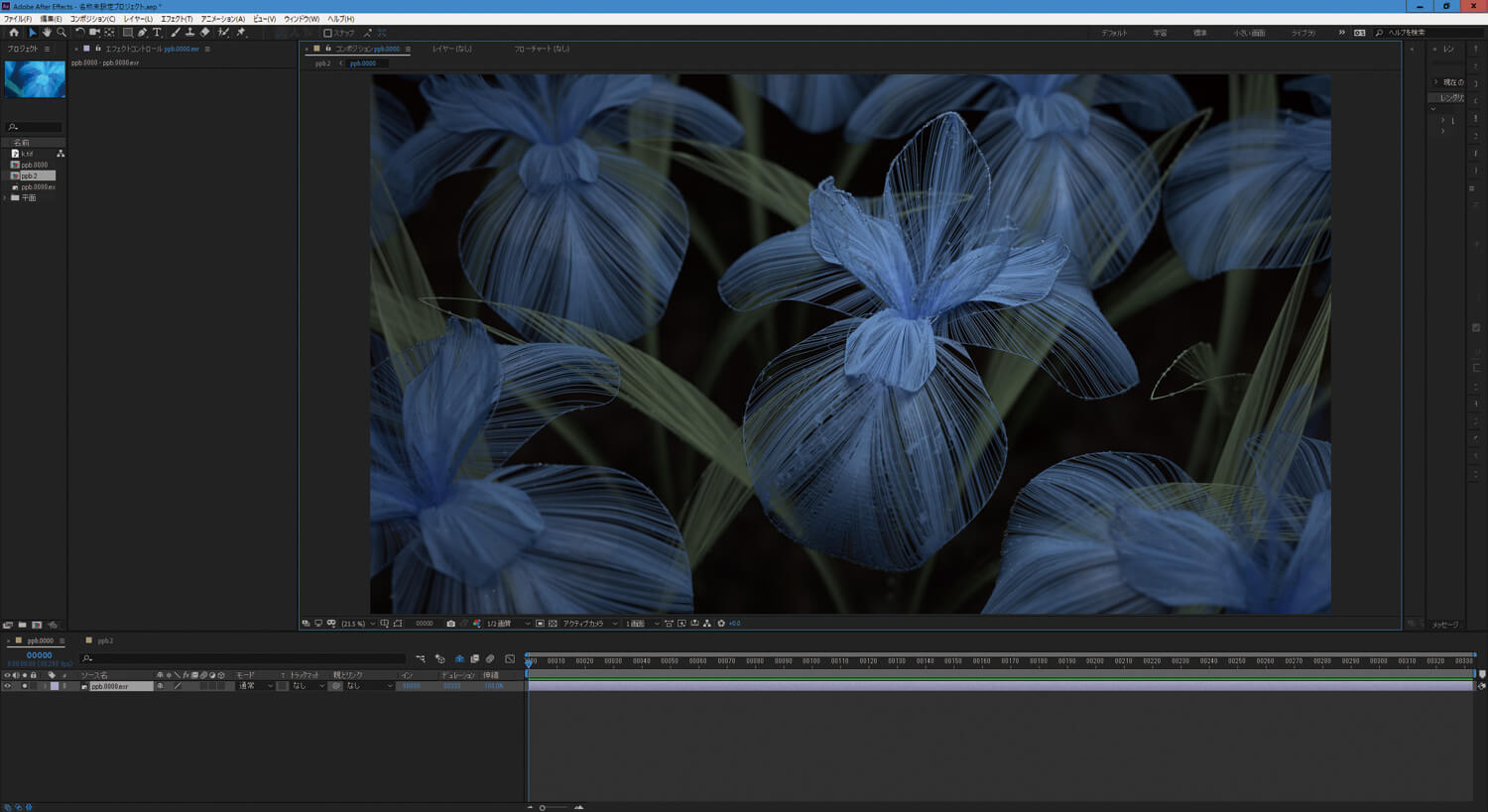

▲レンダリングのライティングはわざと暗めにしました。こういった浅い色合いは白飛びしやすいからです。

▲微妙な反射素材などを加えて、細部のディテールをアップしておきます。

▲フレアを合成して全体的に柔らかい印象に。

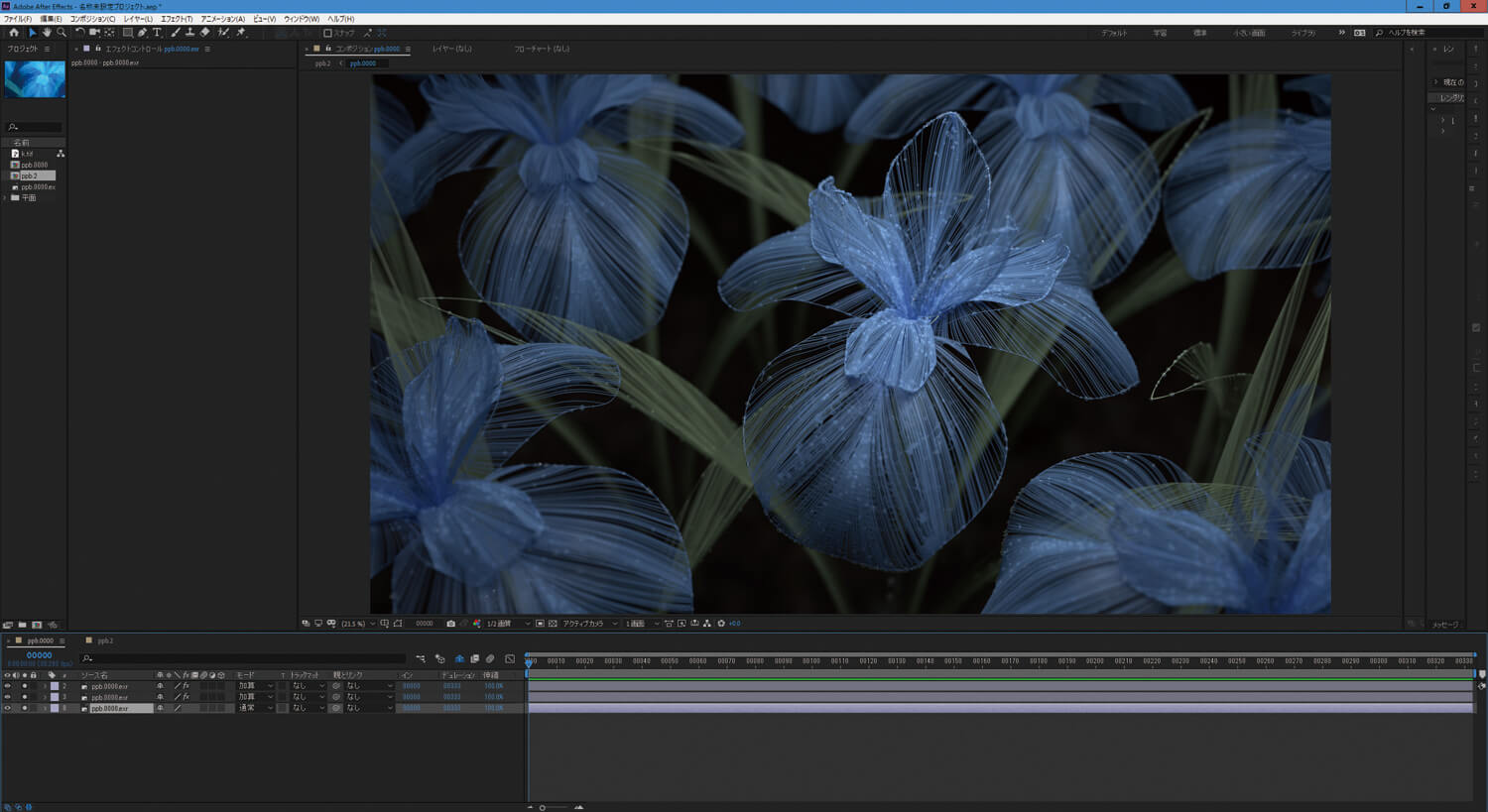

▲今回は8Kでレンダリングしました。繊細なラインや粒の表現は8Kサイズでとても効力を発揮します。

▲最終的なレイアウトは4Kに縮めてトリミングをしました。

次ページ:

Road to Generalist ゼネラリストになりたい! 13

Road to Generalist ゼネラリストになりたい! 13

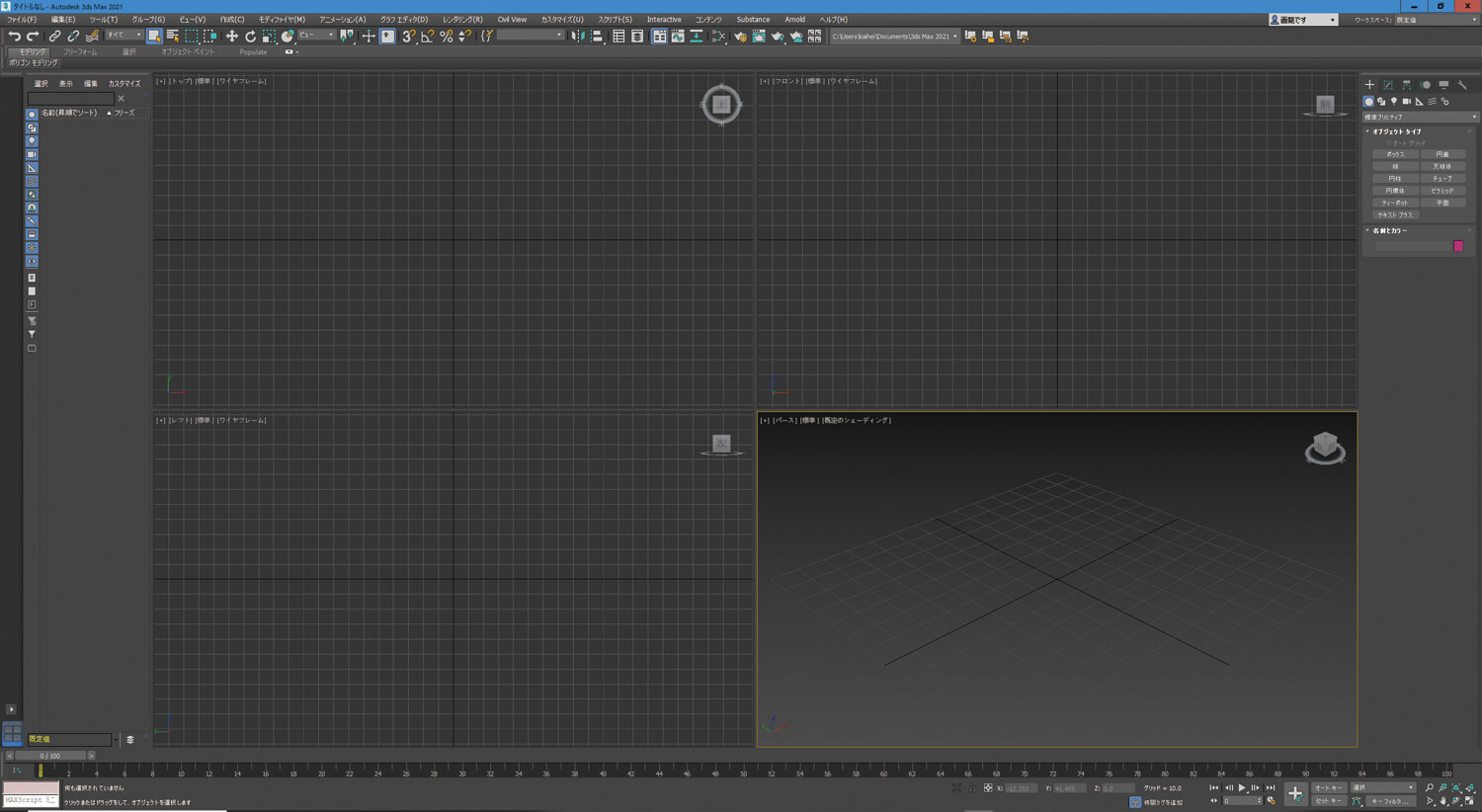

3ds Max 2021にアップデート

本稿が掲載される頃は、リリースから1ヶ月ほど経っている時期だと思いますので、すでに導入されている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。毎年このタイミングですが、アップデートされた3ds Max 2021のレビューです。

3ds Max 2021レビュー

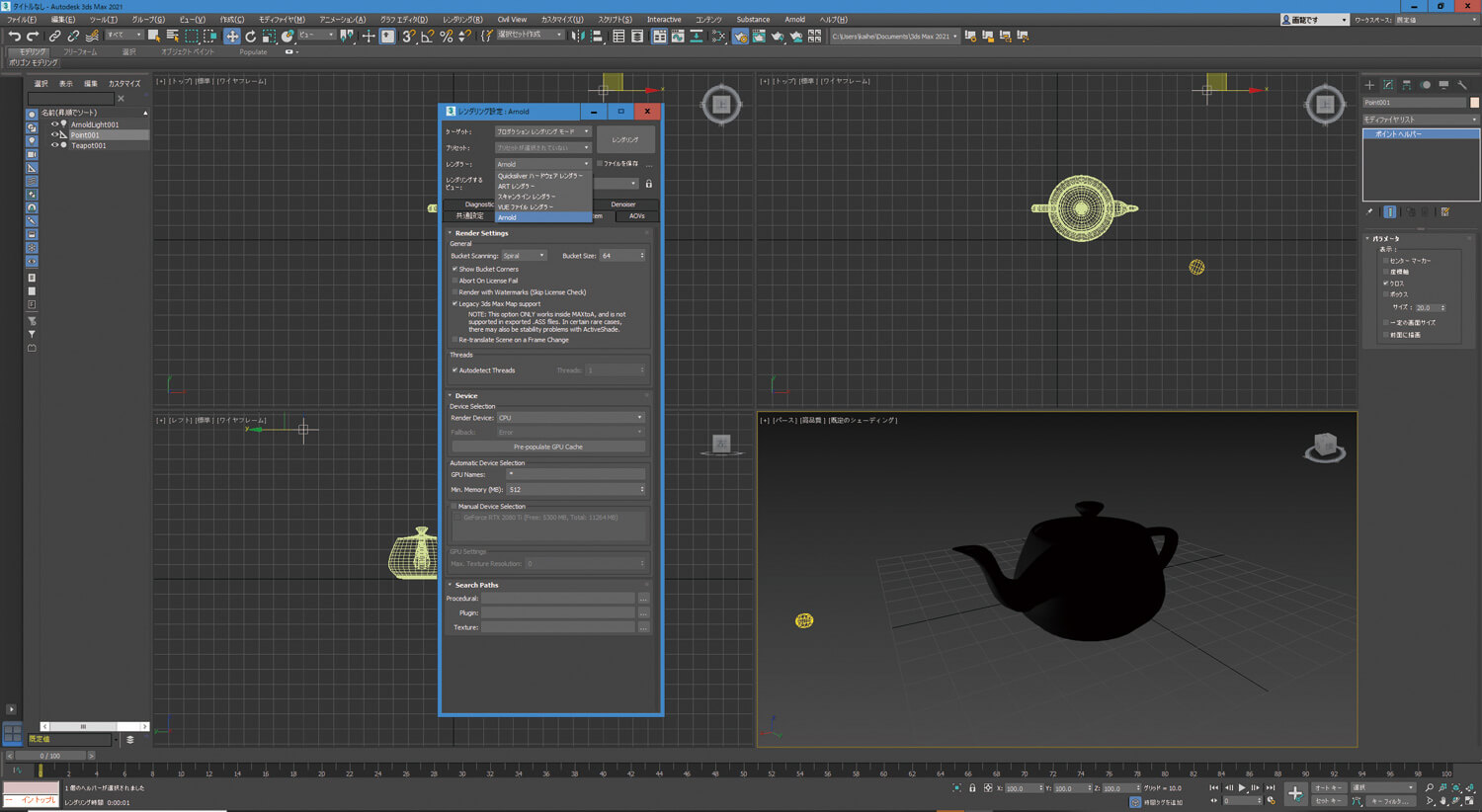

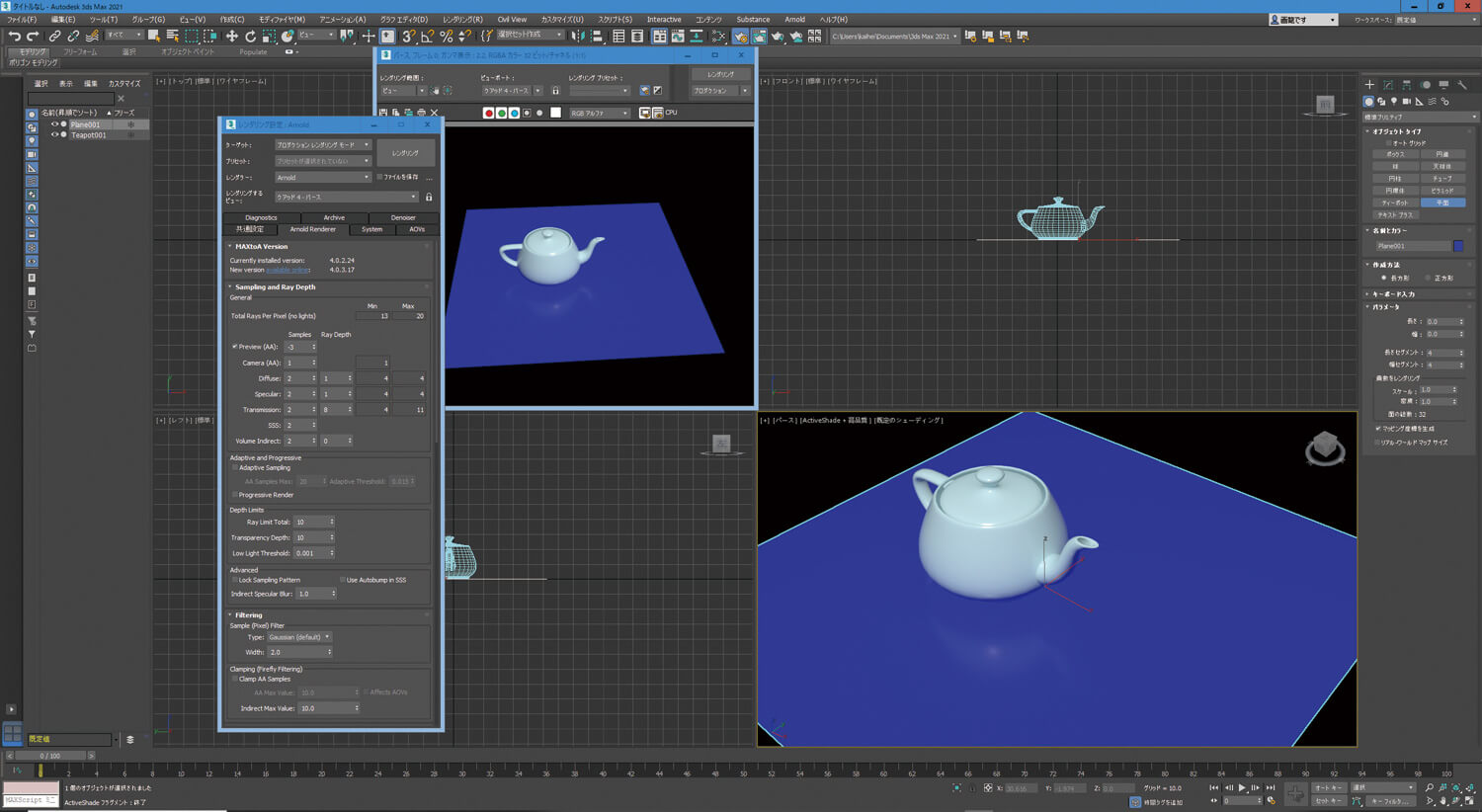

Arnoldがデフォルトレンダラに

▲まずはスタート画面。このあたりのレイアウトは、3ds Max 2017前後からあまり変更がないようです。熟練のスタッフでも、左上のバージョン番号を見なければちがいを見分けるのは難しいです。

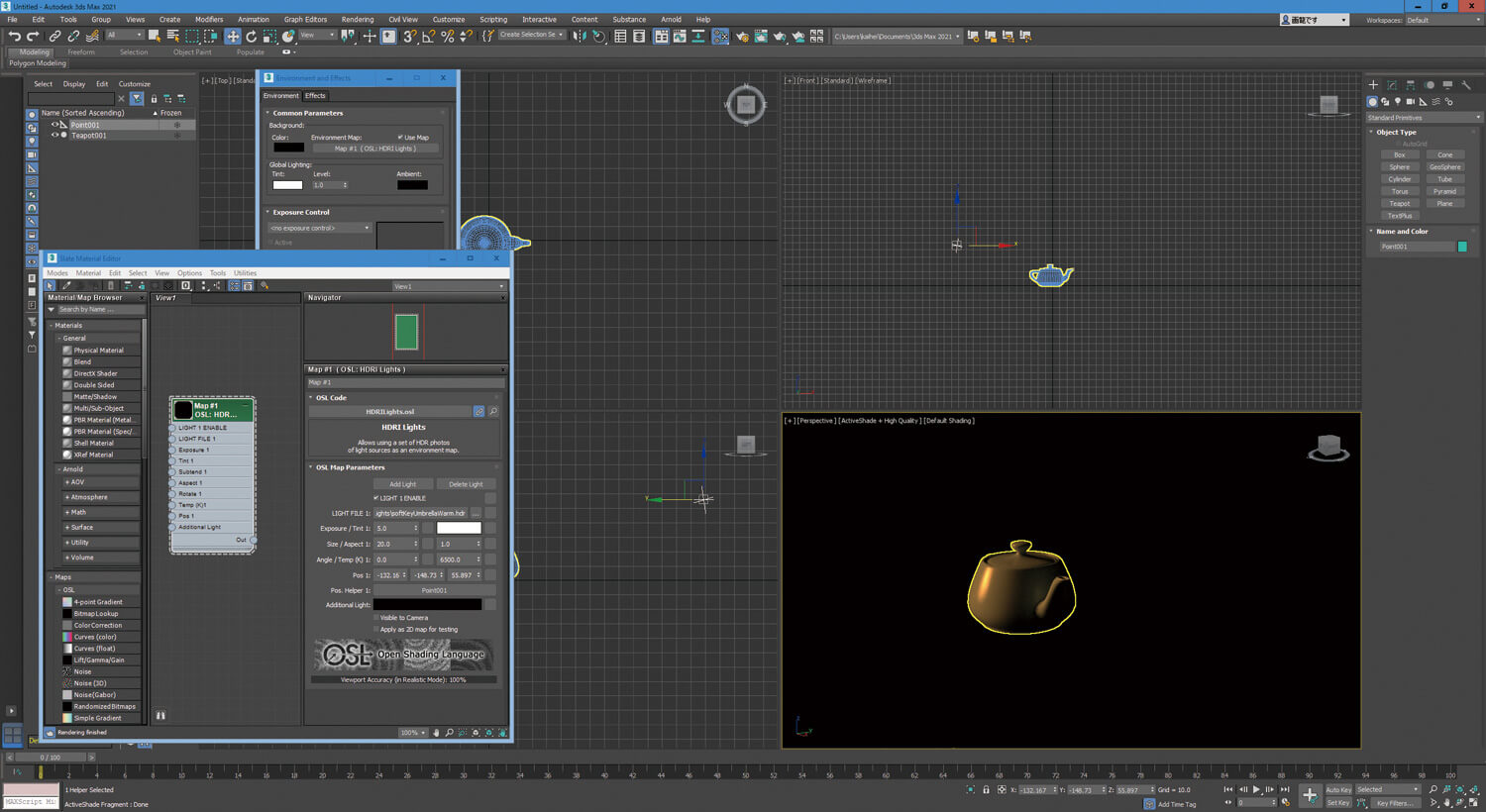

▲これまではスキャンラインレンダリングがデフォルトでしたが、3ds Max 2021からArnoldが正式にデフォルトレンダラになりました。後で変えられるので、そこまでの感動はないですね。

▲このタイミングでCGや3ds Maxを勉強しはじめる人にとっては、Arnoldの美しいレンダリングに最初から触れることができるのは幸運なことだと思います。ちなみに他のレンダラも健在です。ARTレンダーを使っている人っているのだろうか......。

OSLマップの増強

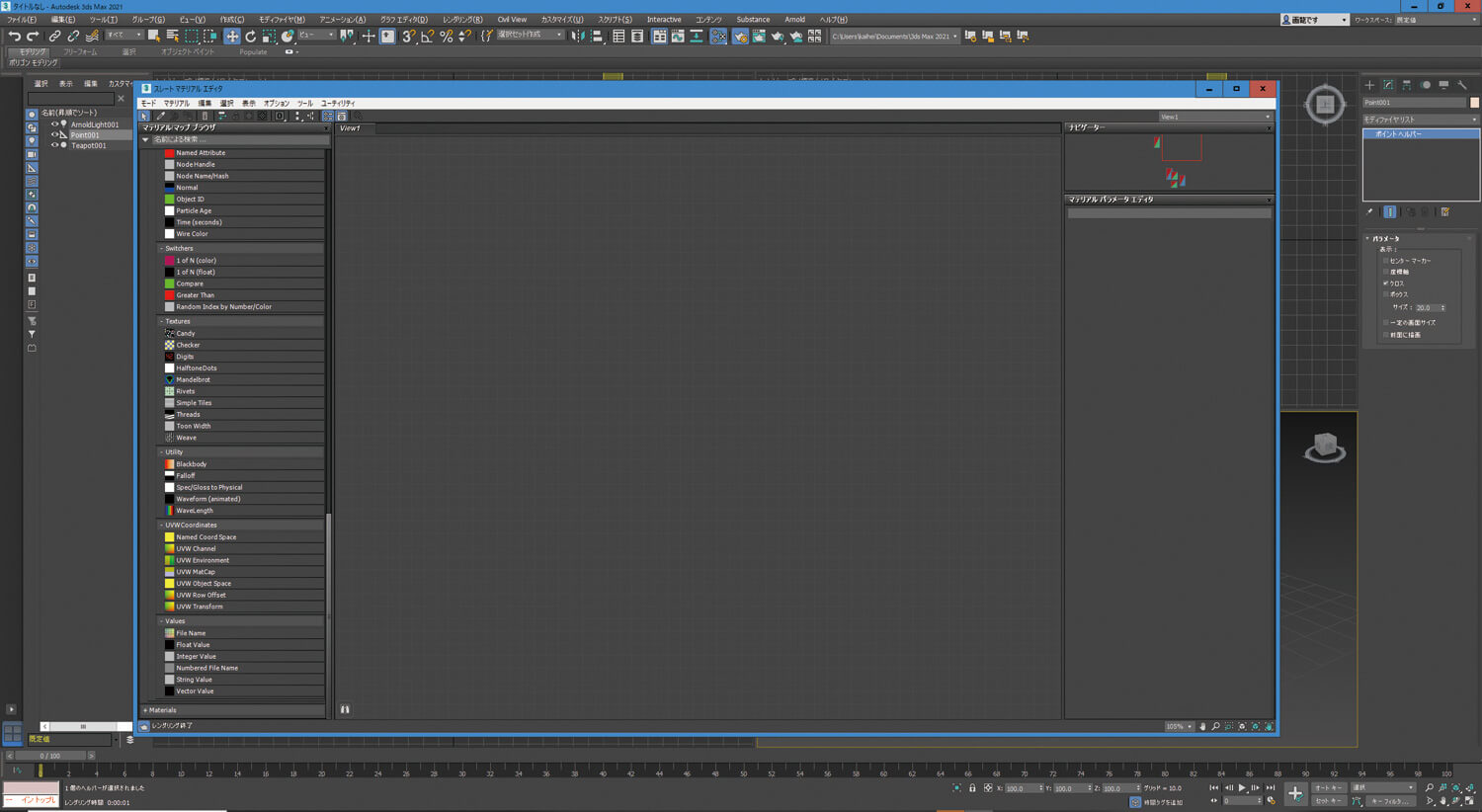

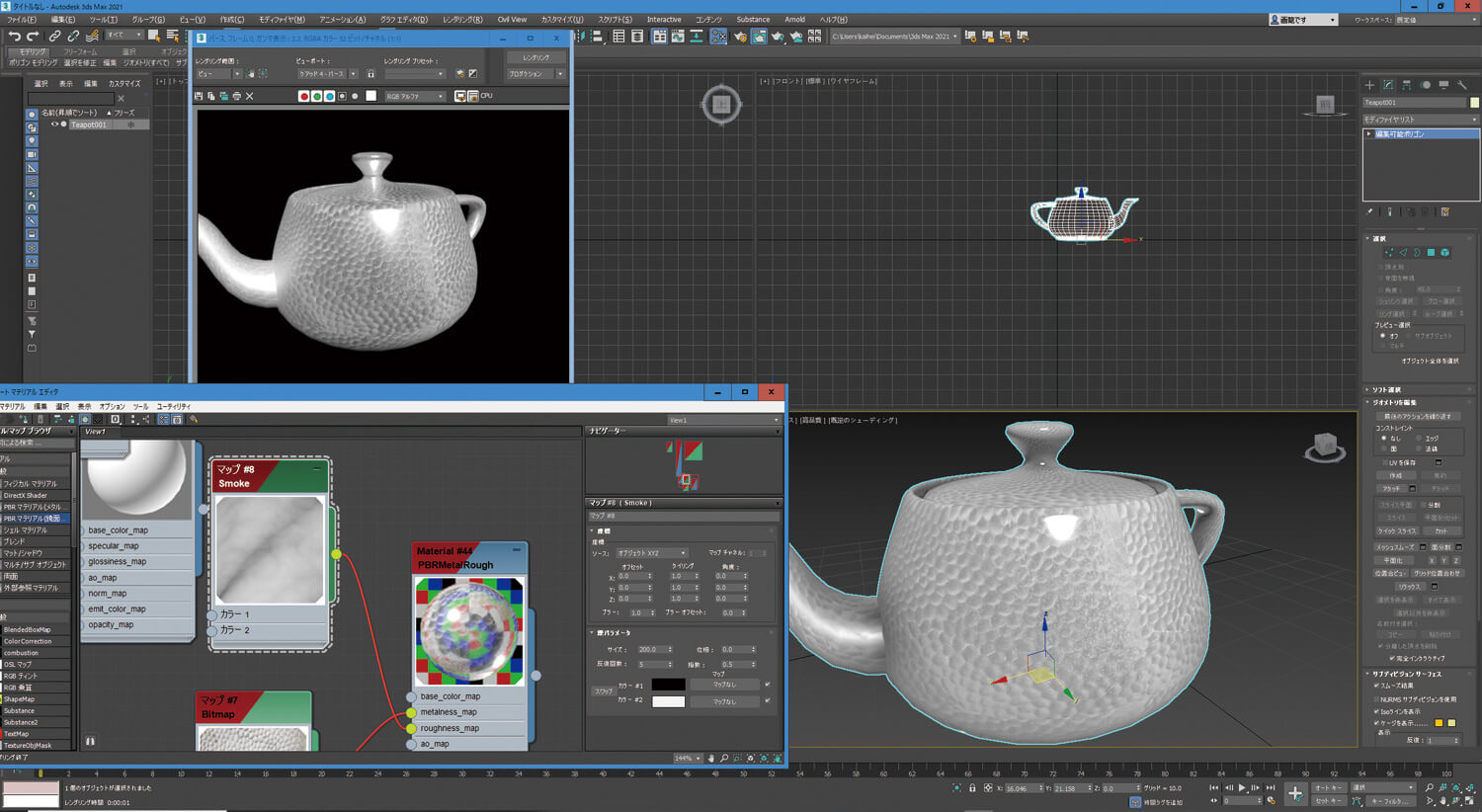

▲マテリアルエディタには、見たこともないほど多くのOSLマップが。

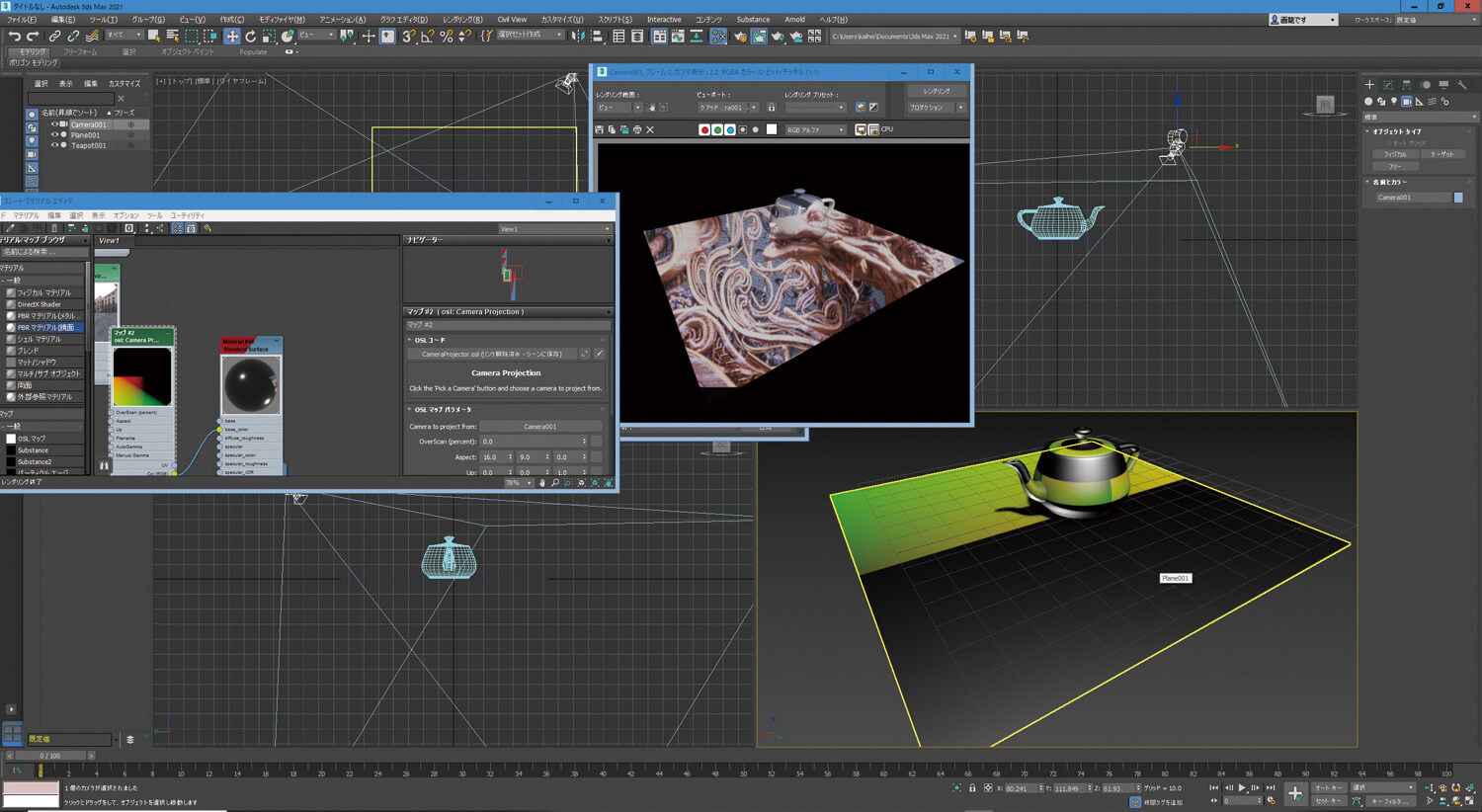

▲OSLマップ自体以前からインストールされていましたが、今回は便利な機能が増強されました。その1つカメラマップ。標準でもあるので「なぜ?」といった感じですが、より簡単にコントロールができるようになっています。

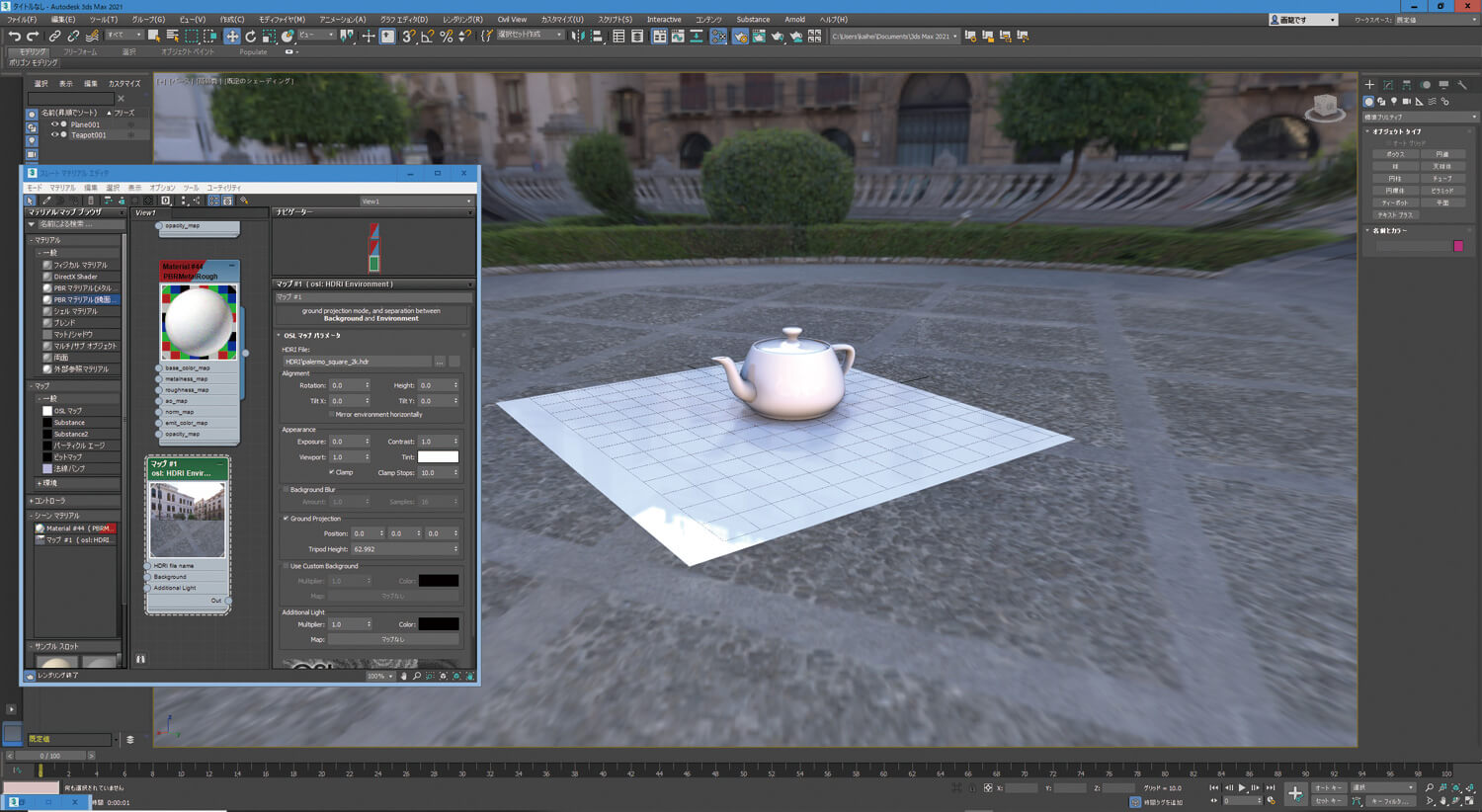

▲3ds Maxの標準ではなかったHDRマップをカスタムできるOSLマップ。半球状にして地面をつくったりと、V-RayのHDRマップと同様のことが可能に。

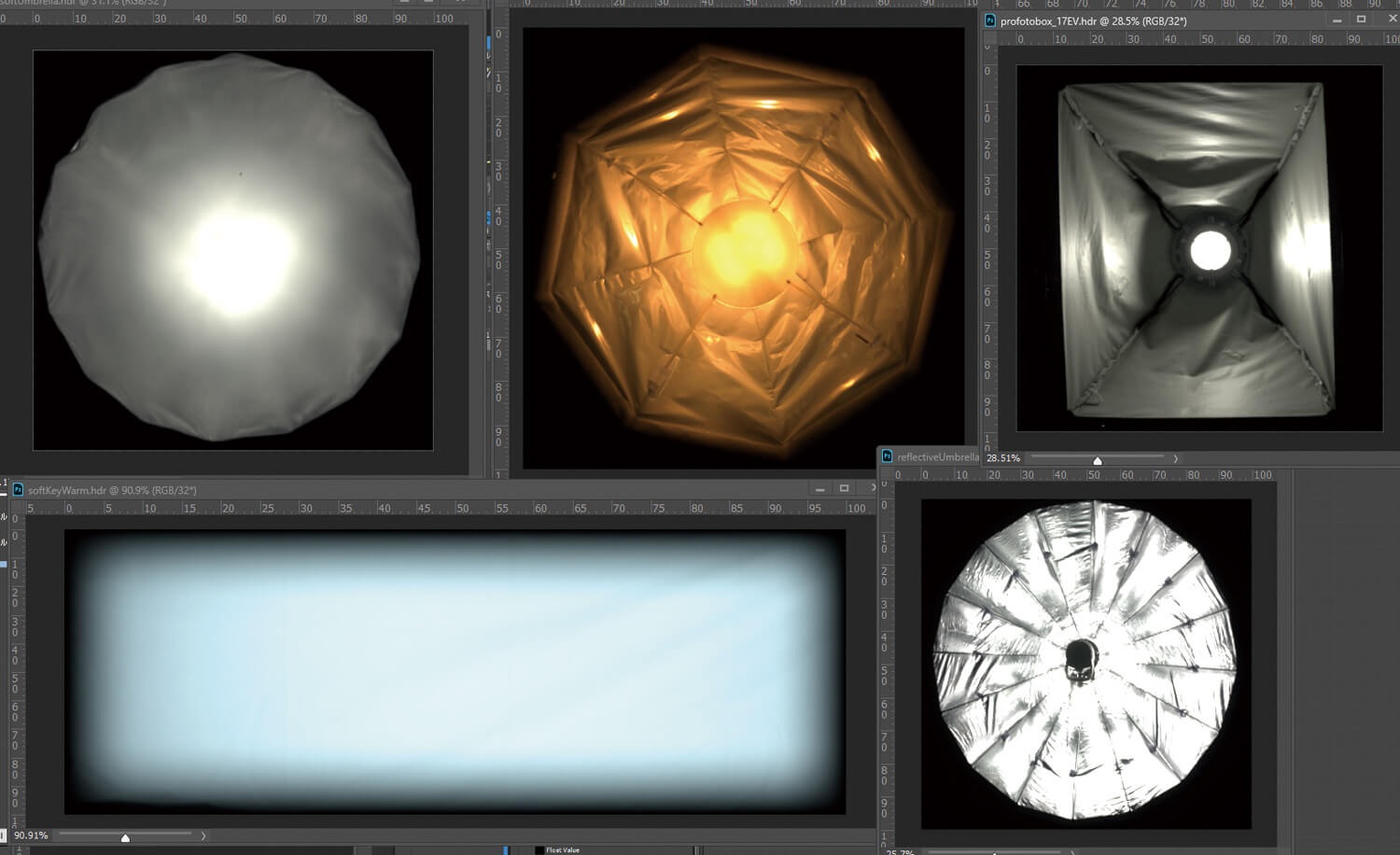

▲HDRにはサンプルのライト画像がいくつか用意されています。

▲それを環境マップに設定して、Arnoldと連携することでリアルタイムにHDRのライティングを変更、追加することができます(執筆している4月上旬の現在、日本語版ではエラーが出ました)。

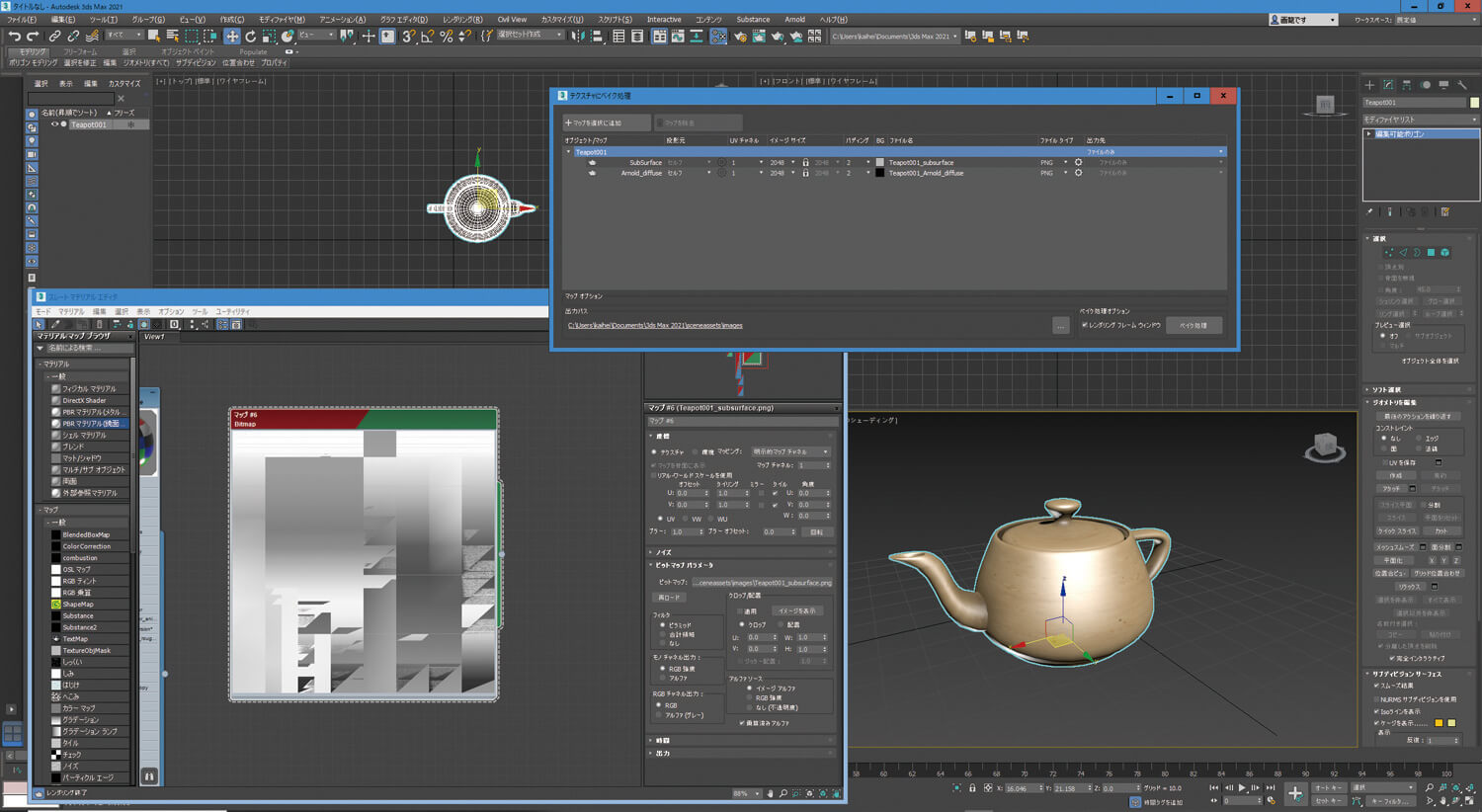

▲以前にもテクスチャベイク機能はありましたが、とても複雑で私の授業でもよく質問される項目のひとつでした。今回の機能はとてもシンプルにベイクできます。

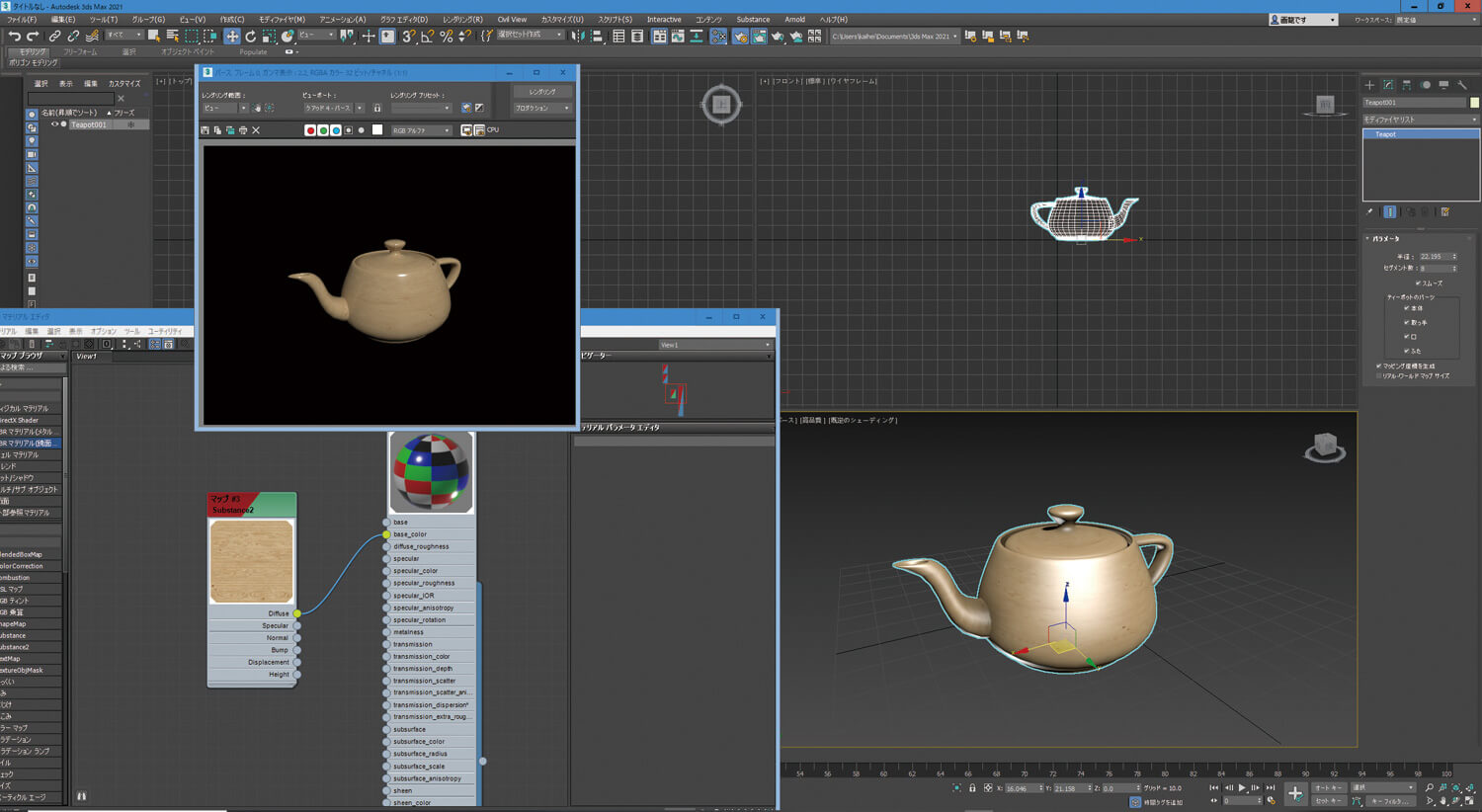

▲Substanceのマテリアルが2になり、より柔軟に対応できるようになりました。

▲PBRマテリアルもいくつか増強され、金属系などの特殊なマテリアルも再現できるように。ビューポートでの作業に幅が広がります。

NOTE

今回のアップデートでArnoldが標準になったように、レンダラやマテリアル周辺の強化が目立ちますね。スキャンラインがメインだったレンダリングの弱い部分の強化が目的でしょう。ちなみに、個人的にスキャンラインは好きです。Mental Rayがなくなってから、ようやくArnoldが標準に落ち着いた感じですね。高価なレンダリングプラグインを使用しなくても、標準機能だけでクオリティの高い作品をつくることが可能になるのはとても素晴らしいことです。しかし、全体的な印象は3ds Max 2018あたりから大きな変化はなく、細部の強化がされたといった感じですね。

[Information]

-

株式会社画龍 早野海兵 監修

3DCGベーシック講座[3ds Max]

3ds Maxを本当にゼロからスタートする方のために作成したオンライン講座です。本講座は画づくりと技術アップの両面を重視しています。また、3ds Maxの様々な実践的な機能を動画で収録しているため、後々機能のリファレンスとしても使用可能です。ぜひ、この機会に3ds Maxを通してCGの世界に!

online.dhw.co.jp/course/3dcg

-

[プロフィール]

早野海兵

日本大学芸術学部卒業後、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)リンクス、(株)ソニー・コンピューターエンタテインメントを経て、フリーランスで活動。2007年(株)画龍を設立。

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@Kai_ryu_Kai