日本の秋をイメージしてみると様々なモチーフが思い浮かびます。今回は、本連載でこれまでモチーフにしてこなかったものの中から身近なものを選んでみました。「豊作」です。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 267(2020年11月号)からの転載となります。

TEXT_早野海兵 / Kaihei Hayano(画龍)

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(CGWORLD)

Method 1:記憶

筆者は東北の田舎出身です。子どもだった当時、実家の裏には遥か彼方まで田園風景が広がり、幼少の子どもたちの遊び場になっていました。水田で虫や小魚を捕まえたり、トンボやザリガニ、秋にはワラに寝転んで冬には一面の雪景色......。そういったひとつひとつの体験の思い出が、インスピレーションの源泉になっているのだと考えています。CGで制作したものではありますが、実際に体験することの重要性が活きてきます。そういえば、昔はメイキングなどでデザイナーに実際に体験させる企画などありましたが、最近は見なくなりましたね。さて秋といえば、芸術だったり読書だったりとセンチメンタルな季節ですね。

今回はノスタルジックな気分で昔を思い出すようなモチーフを。「普段食べているお米は、実は稲なんですよね、と当然のことをふと思い出す」→「簡単にイメージできるものの、細部が全然イメージできないと思い知る」→「資料を探すも肝心なものはひとつも見つからず、全体像を掴みにくい」→「特に今回は、何となく......ではなくしっかりと観察する」→「先月にひき続きアウトドアなモチーフを」。こんなご時世ですが、家にこもりすぎず実際に体験することの素晴らしさを伝えたかったのです。

Method 2:ガイド

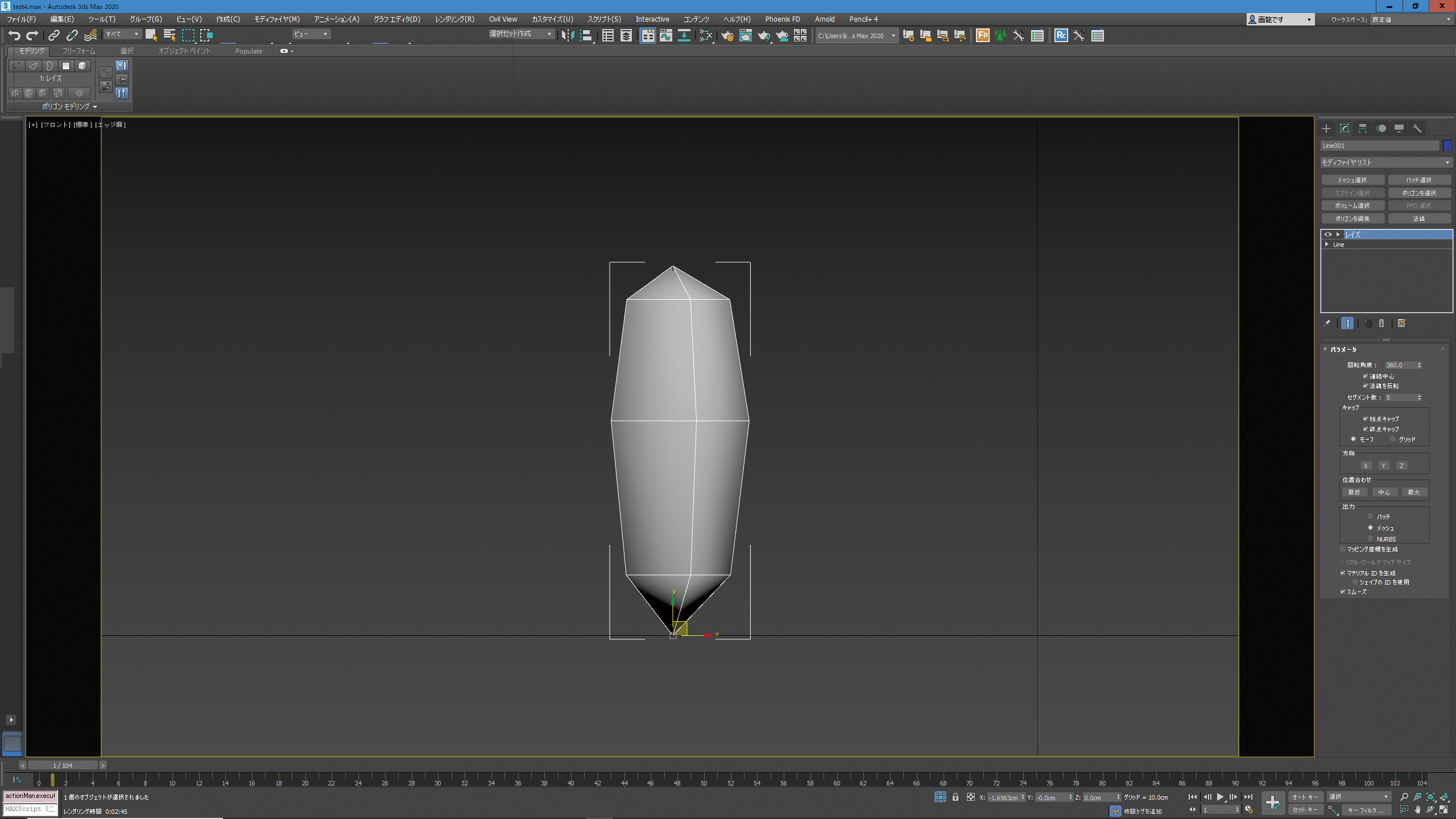

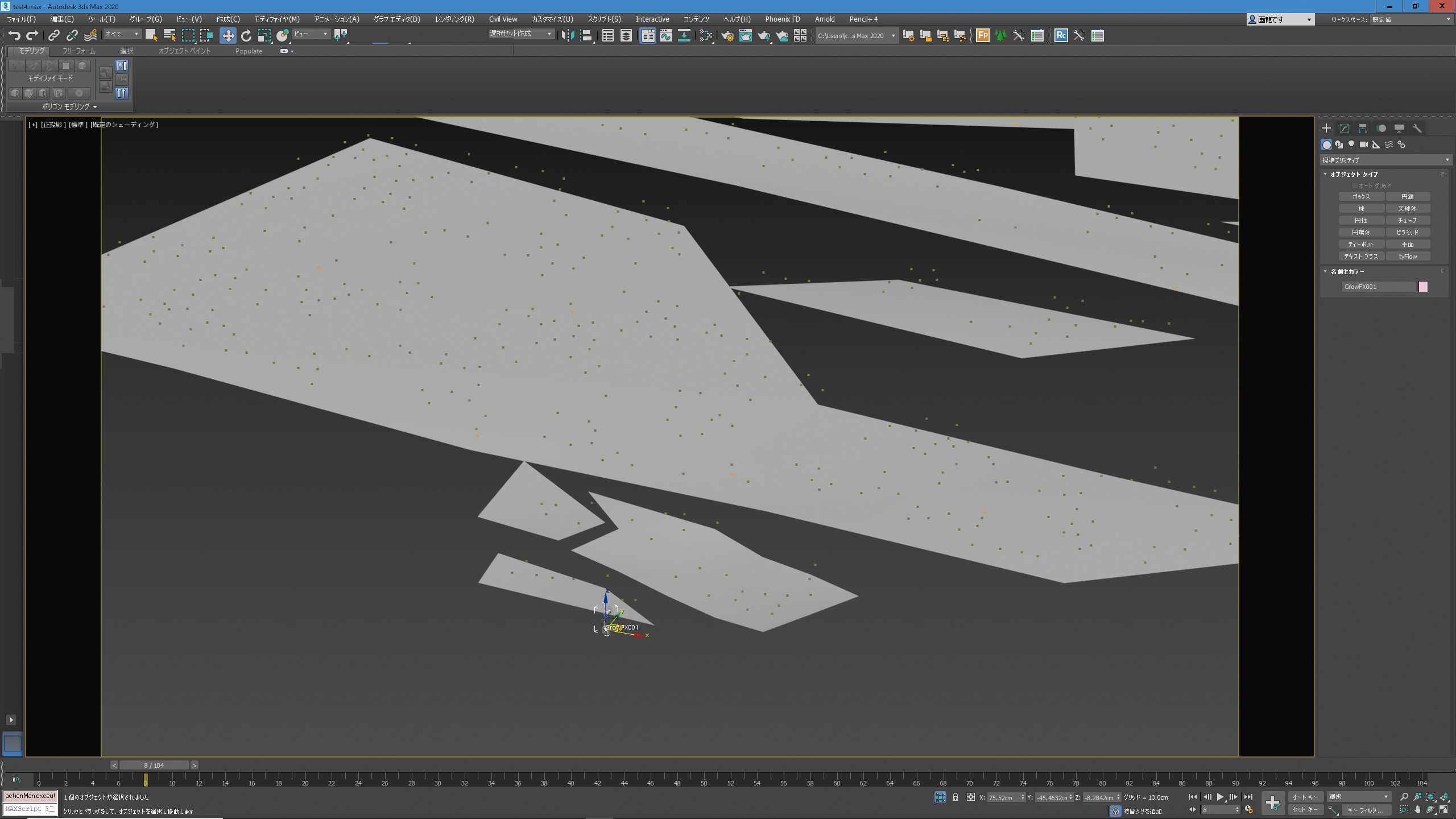

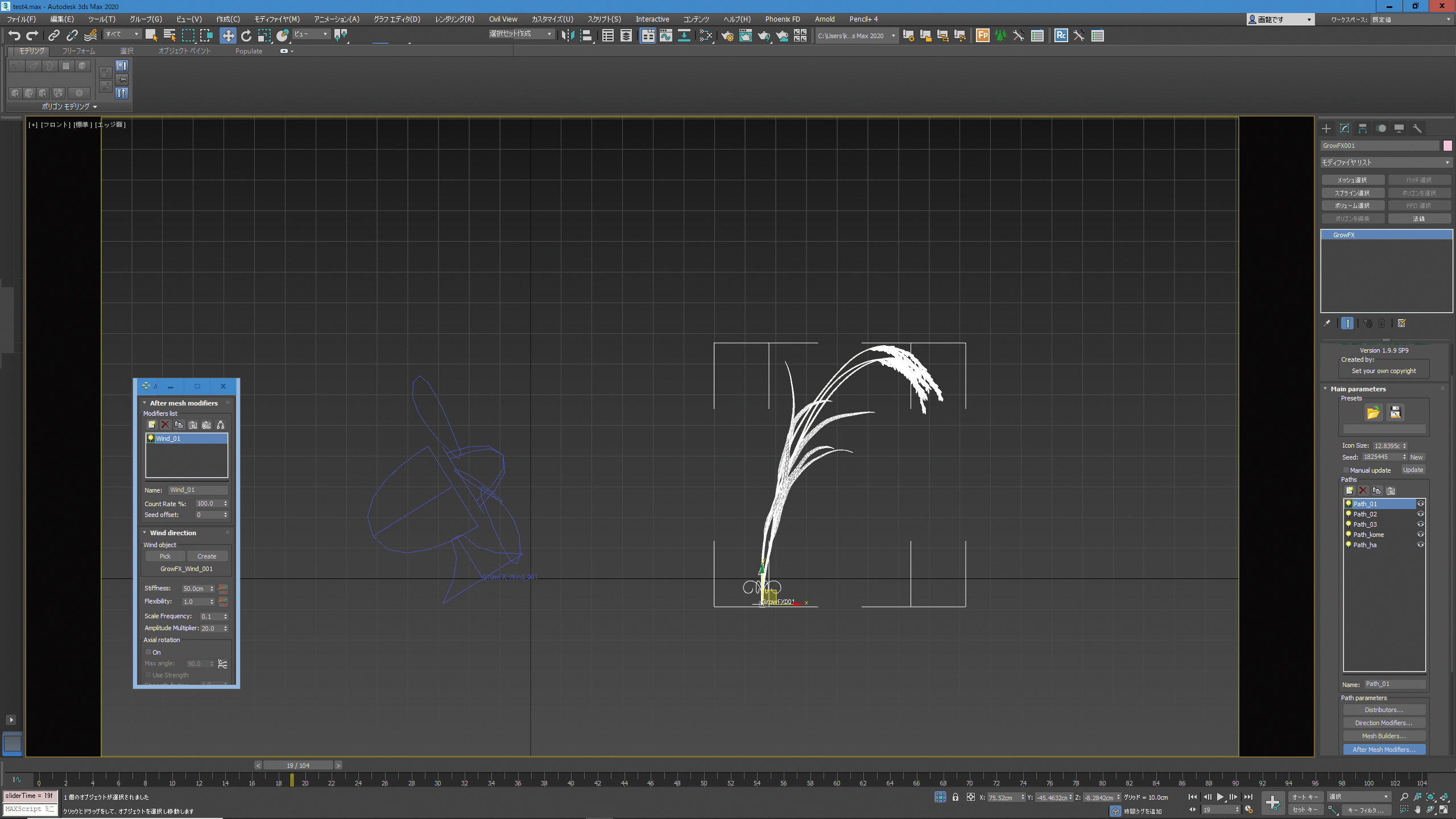

▲こういった後々密度が上がって重くなりそうなモチーフの場合、最初にラフモデルを作成してバランスをとるのもひとつの方法です。

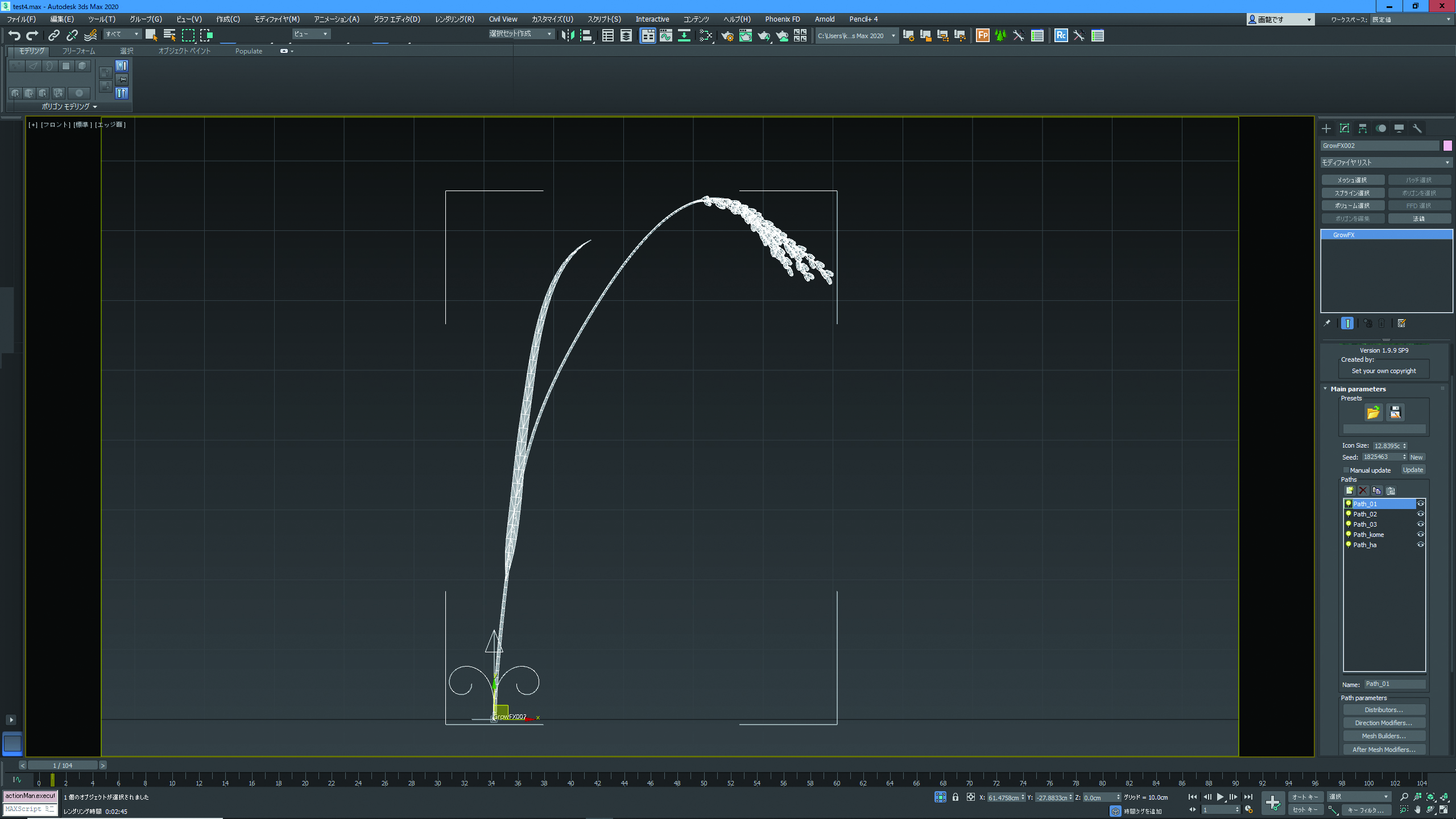

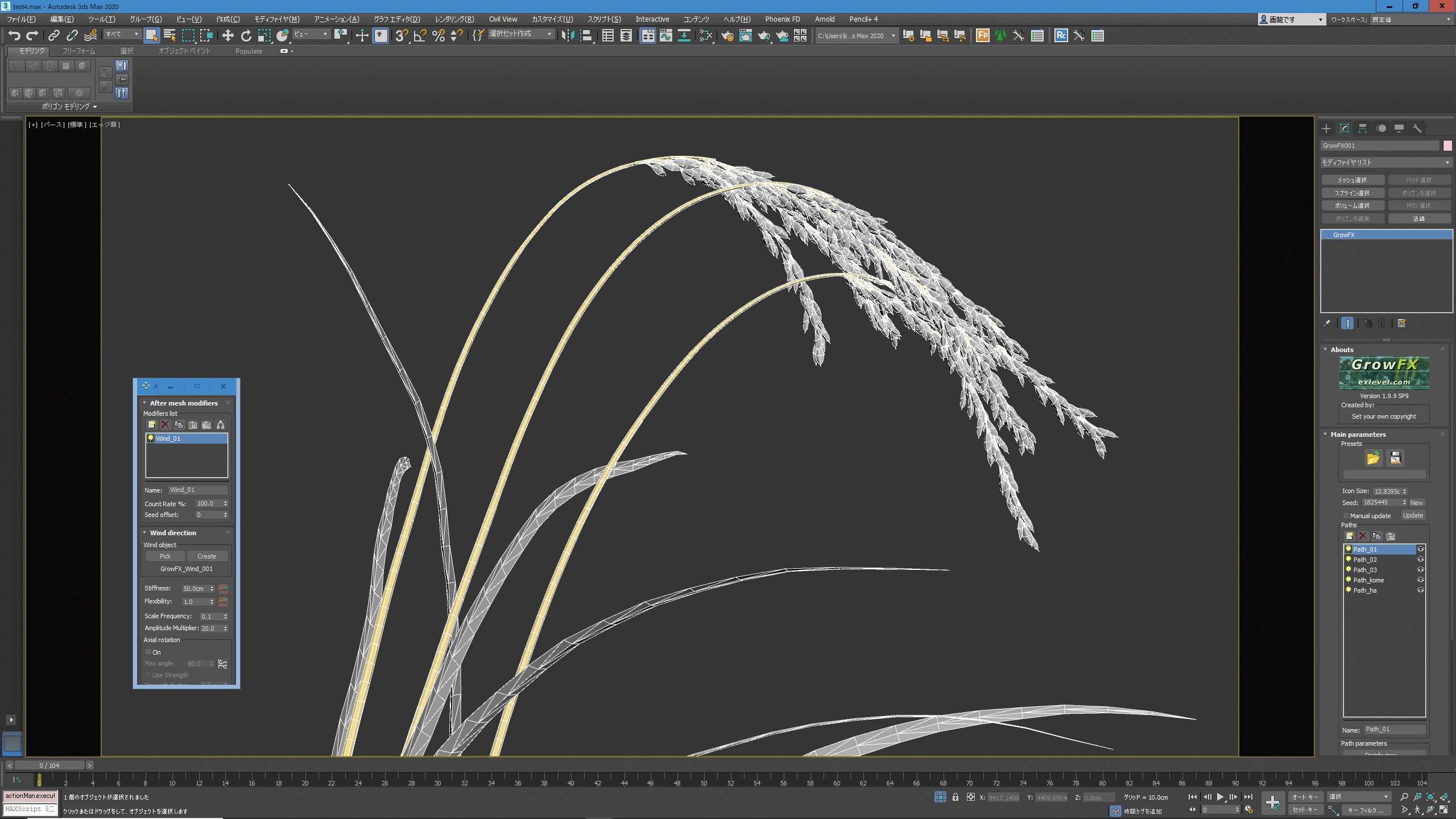

▲簡単なモデルを作成してテストしていきます。ちなみにGrowFXを使用。

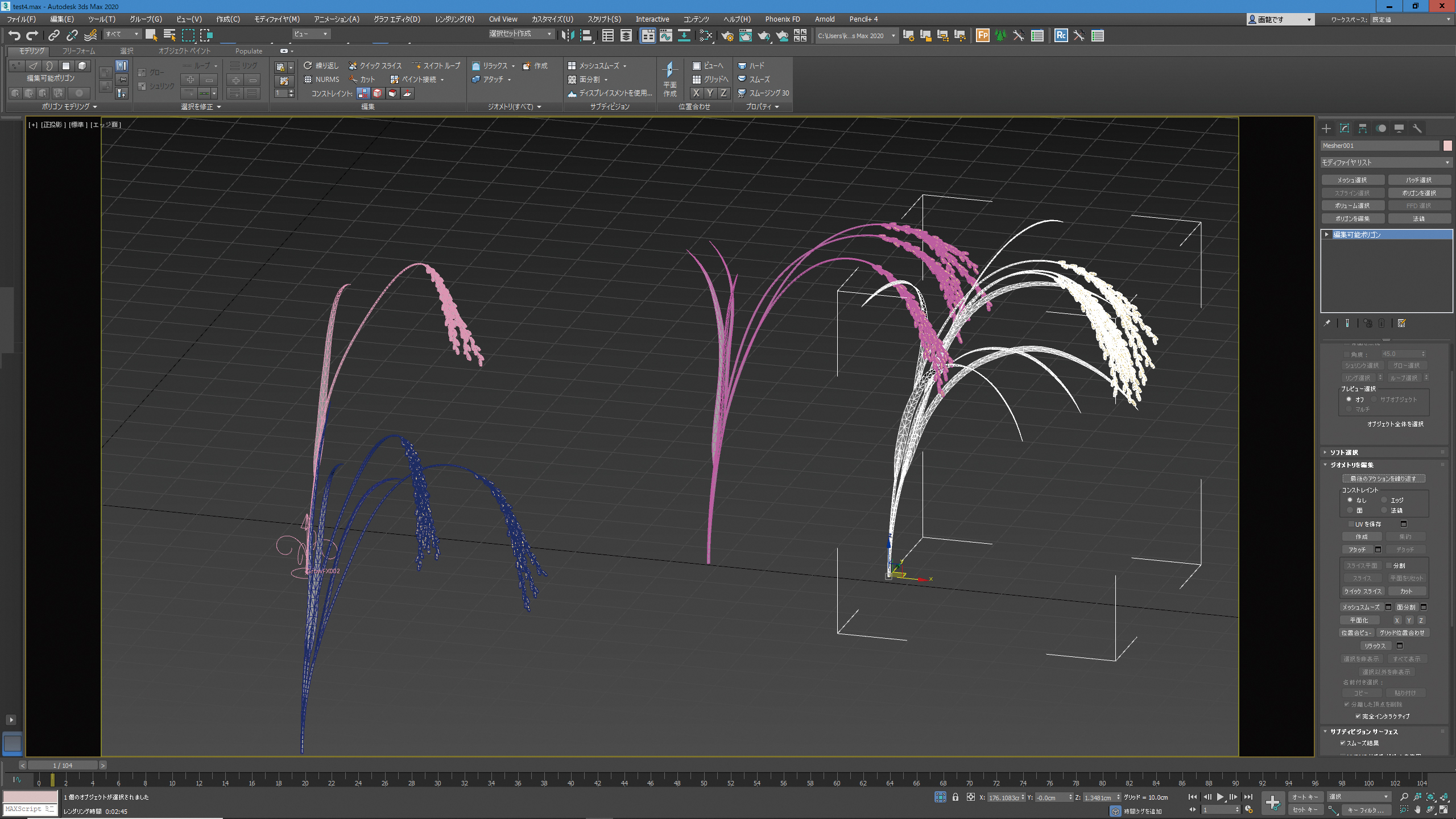

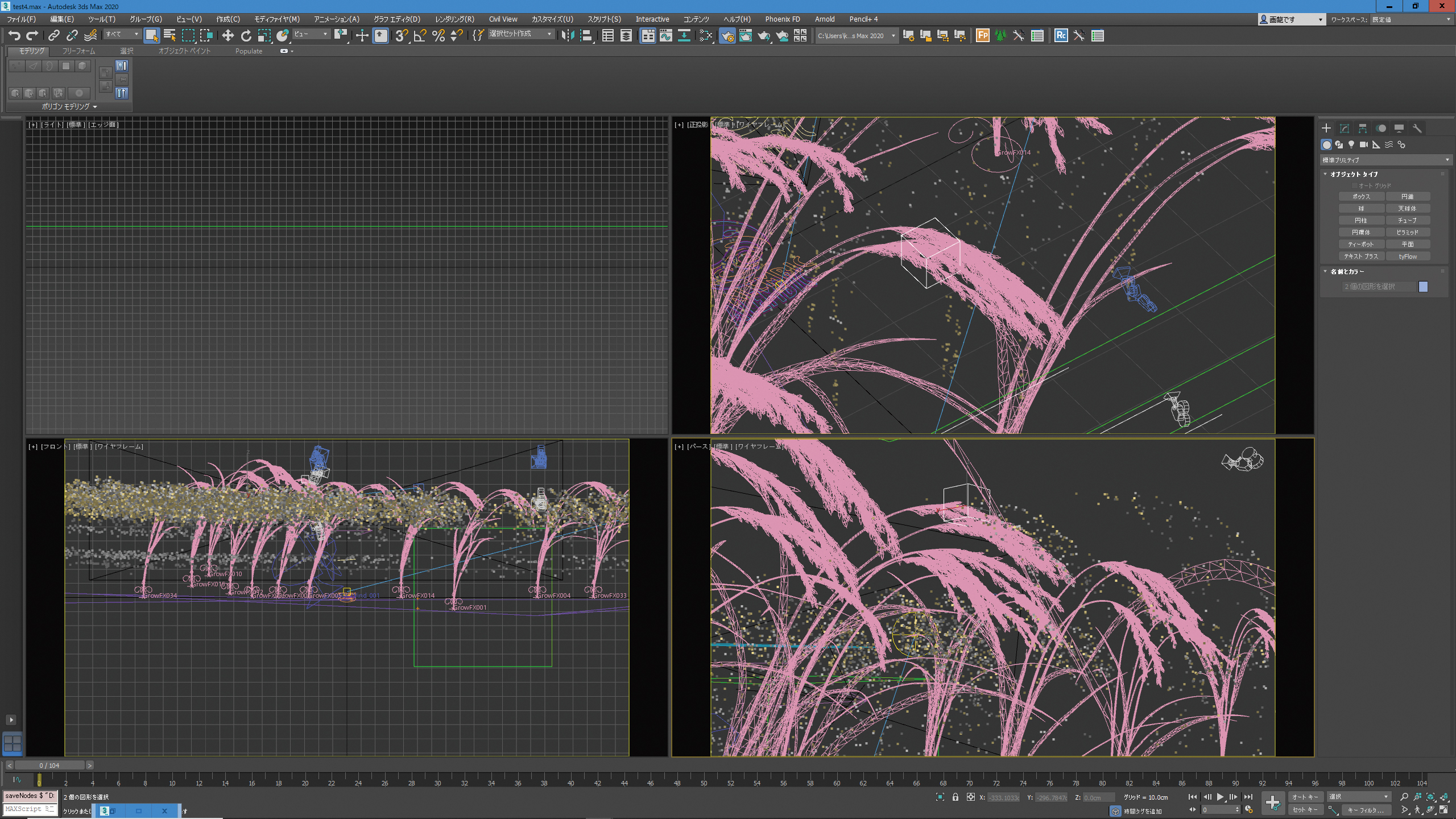

▲完成したモデルはメッシャーで簡易的に増やしてバランスをとりました。

▲モデルが軽いうちに全体の配置等も考えておきます。

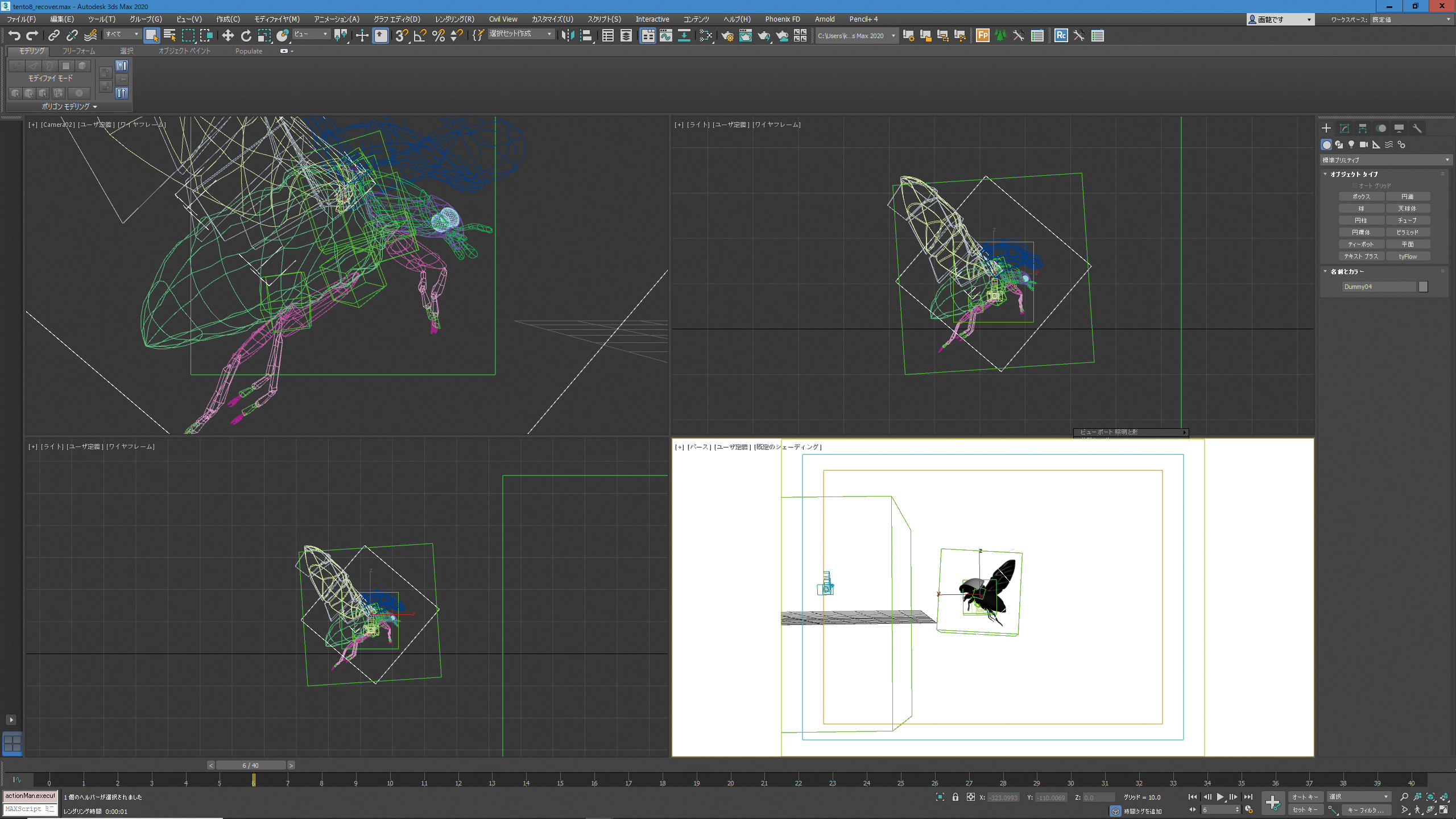

▲ゲスト登場のテントウムシ。連載何号からのゲストがわかる人は調べてみてね(笑)

Method 3:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

1:繊細なシーン作成

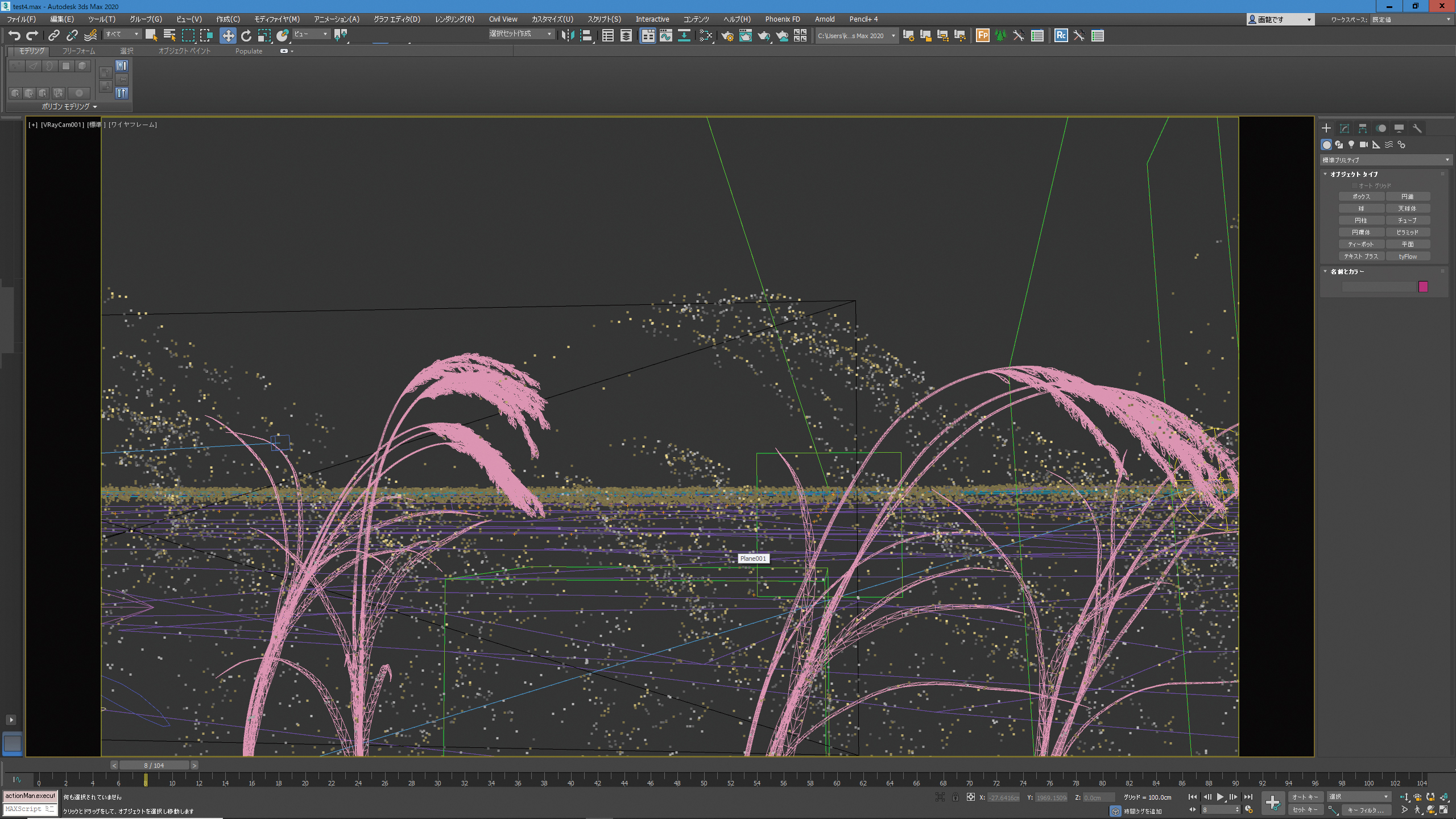

▲ここで大切なのはアングルです。密集しているものなので、ちょっとしたバランスが難しい。

▲配置やカメラの位置を何度も変えてバランスを探ります。

▲前後感を感じさせつつ奥行きが詰まりすぎないこのアングルに調整。

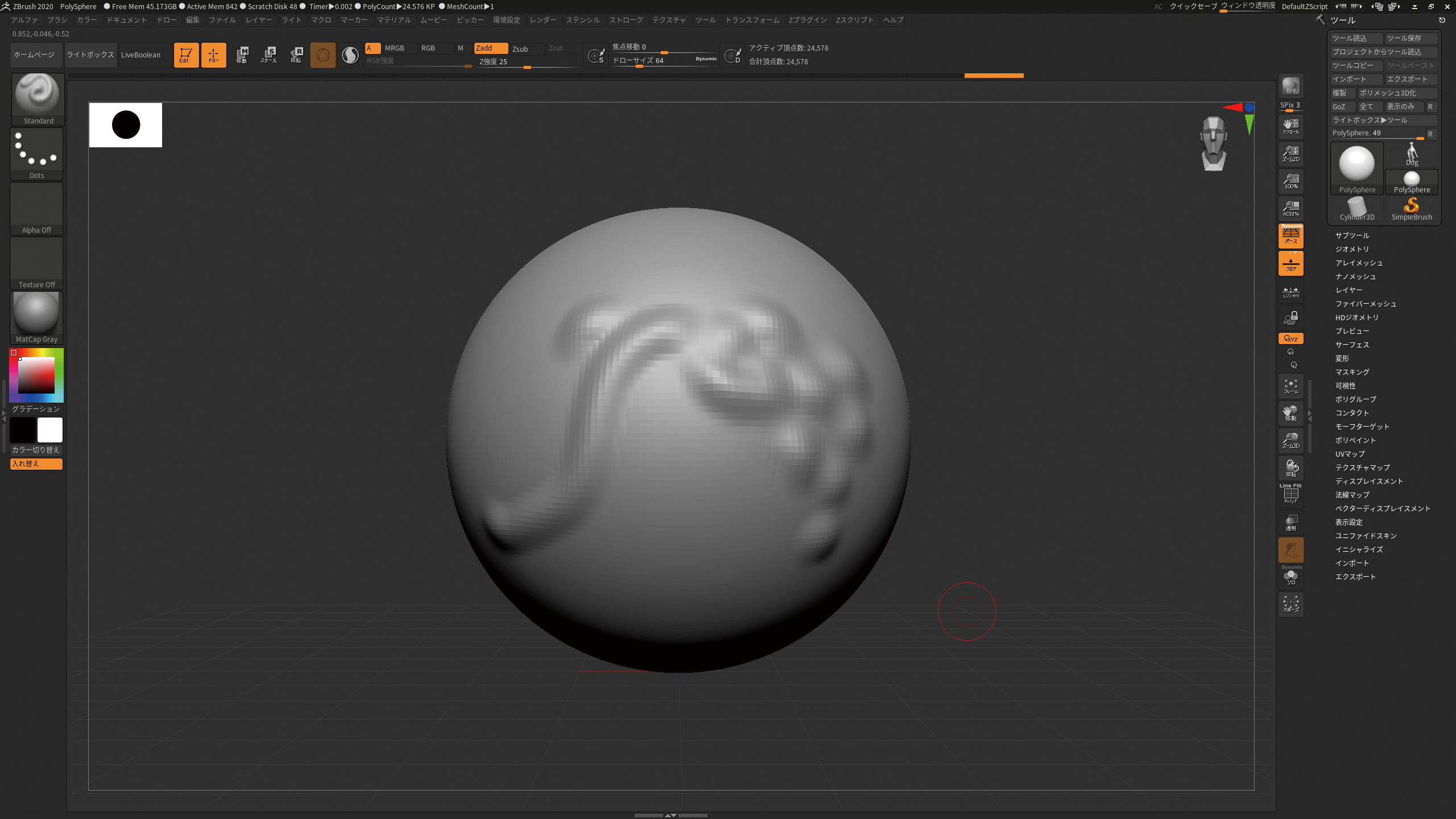

▲モデルをここで調整。と言っても米の形に整えています。上部にあるちょっとした出っ張りがポイント。

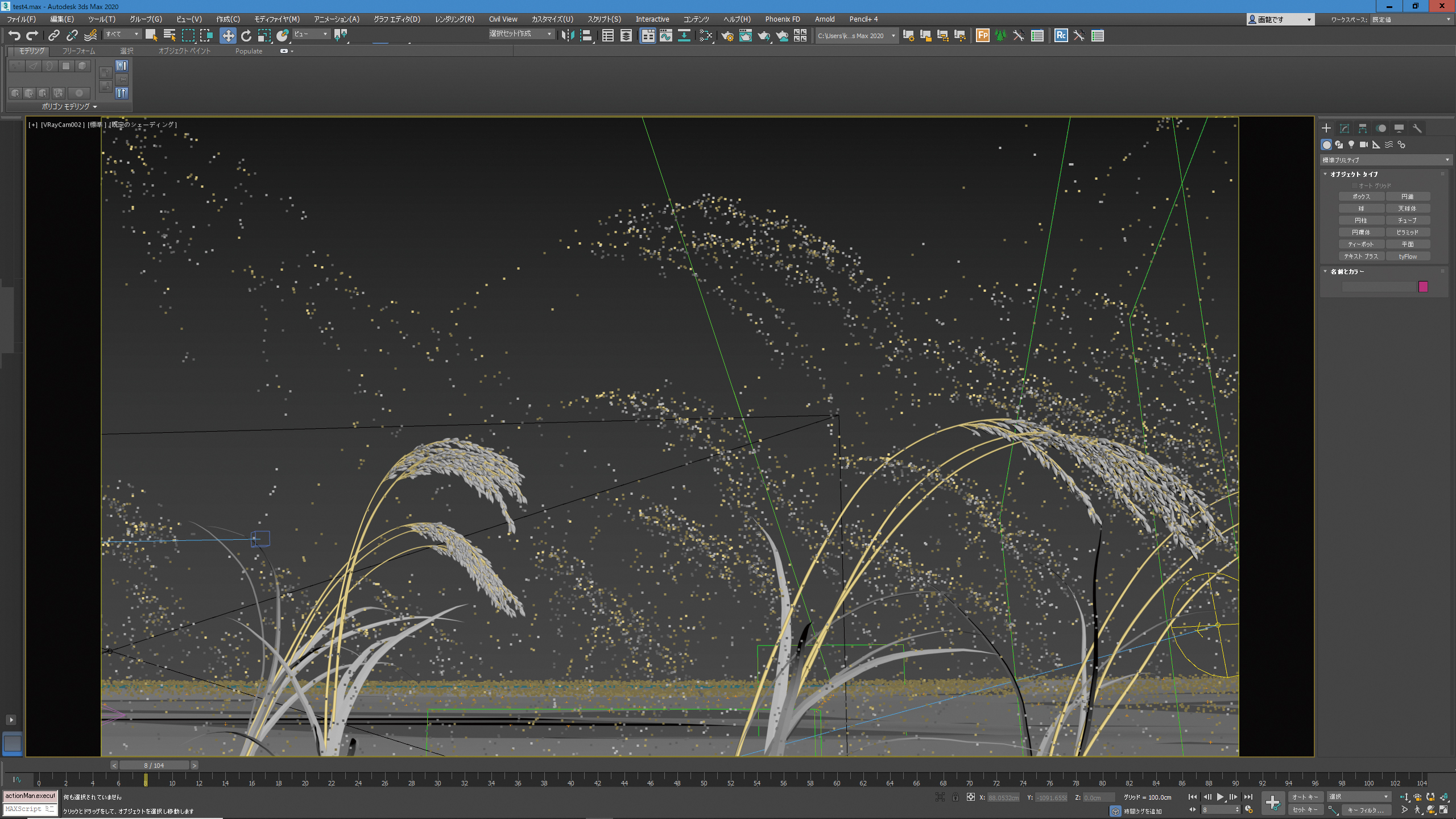

▲GrowFXでの調整。さらに細かく、そしてとても軽くて嬉しい。いろいろとつくっていると、新しい機能より単純に速度がほしい。

▲バリエーションを自然に付けるために風を吹かせてみました。全体にバリエーションをかけたような感じになりますね。

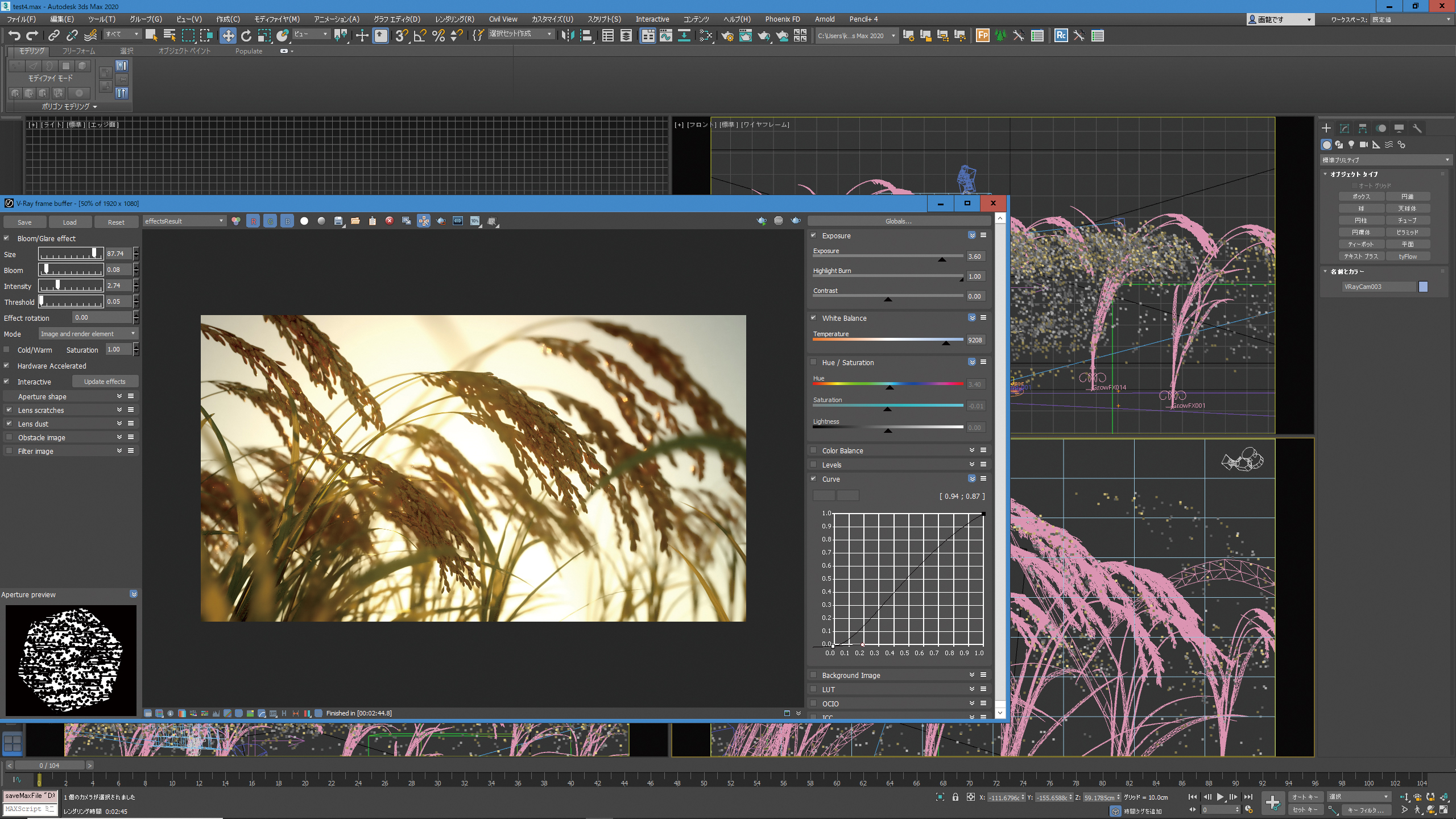

▲今回は光により透きとおった感じを出したかったので、ベタですがSSSを多用しています。

▲グレアとライティングを調整しながら最終レンダリング。

2:テントウムシは後で載せる

▲LUTを外すと暗い画像になりますね。ここから調整していきます。

▲シーンにテントウムシがいないことに気がついたかと思いますが、実はAfter Effectsのカメラで後載せしています。実写合成ではポピュラーなテクニックです。

次ページ:

Road to Generalist ゼネラリストになりたい! 18

Road to Generalist ゼネラリストになりたい! 18

ゼネラリスト的なソフトの使い方とは

今回は、「ソフトの使い方」に対するゼネラリスト的な考え方をまとめてみました。というのも、1つのソフトに完全に依存するスペシャリストと、様々な応用を必要とするゼネラリストとでは、ソフトの使い方に対する考えが根本からちがうからです。では、今回のモチーフを例に、改めてゼネラリスト的な考え方を確認していきましょう。

ゼネラリストの考え方

総合的にみると単純なシーンですね。稲をつくればすぐに終わってしまいそうです。さて、制作を始めるとき、まずは稲のつくり方から考えるはずです。稲の資料を集めたり写真を撮ったりリファレンスになりそうな画像を検索したり。こういった最初のアプローチは、スペシャリストもゼネラリストも変わりません。そして制作するにあたり、通常であればすぐに様々な手持ちの機能を思い浮かべます。

ゼネラリストは壮大な枠で考える

▲サーフェスモデリングや基本的な構造の作成方法なら「画龍」。

▲どちらが正しいという意味ではなく、モデリングを専門にするスペシャリストに対して、ゼネラリストは画づくりという壮大な枠で物事を考えます。ゼネラリストにとってモデリング作業は「画づくり」というひとつの工程にすぎないため、最終的に素晴らしい画が完成するのであれば、その手段はどのようなものでも問題ありません。

▲しかし熟練したゼネラリストの場合、最初にそもそもモデリングすることを考えません。「購入すれば良いのでは?」もしくは「そもそも写真で良いのでは?」「実物を撮影した方が良いのでは?」と考えます。

効率を考えつつクオリティも担保する

▲今回の工程にすかさずGrowFXを導入したのもゼネラリストらしい考え方です。もしかしたら、細部を詰めるにはZBrushの方が良いかもしれませんし、モデリングだけで考えたら、ポリゴンモデリングでも良いかも知れません。しかし、様々なバリエーションを作成し、修正に耐え、なおかつ一定以上のクオリティを求められたときの選択としてGrowFXを選びました。

▲味付けのテントウムシをあえて別シーンで作成してAfter Effectsで合成したのは、効率を考えるととても良い判断です。実は、テントウムシのポーズや場所、アングルには何度も試行錯誤を行いました。この作業を実シーンでやった場合、レンダリングも含めて膨大な時間になったことでしょう。

[Information]

-

3ds Max 画龍点睛オンライン講座

連載『画龍点睛』の誌面では語りつくせなかった詳細をオンライン形式でお届け。実践で役に立つ基本と応用を画龍点睛の作品を通して解説します。ゼラリストとしての作品づくりの考え方を身に着けて、さらなるステップアップを。

tutorials.cgworld.jp

-

-

株式会社画龍 早野海兵 監修

3DCGベーシック講座[3ds Max]

3ds Maxを本当にゼロからスタートする方のために作成したオンライン講座です。本講座は画づくりと技術アップの両面を重視しています。また、3ds Maxの様々な実践的な機能を動画で収録しているため、後々機能のリファレンスとしても使用可能です。ぜひ、この機会に3ds Maxを通してCGの世界に!

online.dhw.co.jp/course/3dcg

-

[プロフィール]

早野海兵

日本大学芸術学部卒業後、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)リンクス、(株)ソニー・コンピューターエンタテインメントを経て、フリーランスで活動。2007年(株)画龍を設立。

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@Kai_ryu_Kai