本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。第8回では、CafeGroupのテクニカル系スタッフの仕事を前後編にわたって深掘りする。

テクニカルを支える、3人の多彩なバックグラウンド

橋本 圭氏(以下、橋本):2024年の1月1日付でCafeGroupに入社しました。それ以前は、グループ関連会社であるAwwで開発責任者を務めていました。CafeGroup 代表の岸本浩一は、Awwの共同設立者でもあり、約1年間にわたり仕事を共にしていたのです。その縁もあって、Awwを辞めようかと考え始めたタイミングでCafeGroup プロデューサーの武田郷平から声をかけてもらい、入社を決めました。

現在は、CafeGroup全体の統合対応を担当しています。グループとしての中長期的な事業・採用計画の策定に加え、多様な職種の方々が入社してくることを見越した評価制度や給与テーブルの整備、さらには会社運営に必要なルールづくりにも携わっています。例えば、Slackの運用ルールのような細かい取り決めも含め、誰かが判断しないと物事が進まないけれど、まだ誰も手をつけていないような課題に対して、自分が率先して取り組み、ひとつずつ解決に導いています。

▲橋本 圭氏(執行役員 CTO/新規事業責任者)

岡田博幸氏(以下、岡田):入社してからおよそ8年になります。キャリアのスタート時はゼネラリストでしたが、次第にテクニカルやリグ系の分野へとシフトしてきました。現在は、リグやツール周りの整備、衣装や髪などのキャラクターFX、各種開発業務などを担当しています。

プロジェクトの多くは、複数の会社が連携して進めるケースがほとんどです。そのため、社外との連携を円滑にするためのテクニカルサポートも重要な役割になっています。日々の業務では、実作業に取り組みながら、周囲の技術的なサポートや、社内のトラブルシューティングにも対応しています。複数の役割を並行してこなすような働き方が基本になっています。

柴田雅典氏(以下、柴田):CafeGroupに入社して、現在でおよそ5ヶ月になります。もともとはゲーム会社に勤務しており、その後はメタバース関連の事業を展開する企業に在籍していました。現在は、UnityやUnreal Engineを用いたゲーム、あるいはメタバースの開発をしています。また、それらに関連するCG技術の知見を活かしながら、エンジニアの視点で様々な業務改善に取り組んでいます。

ただし、ゲームとCG映像制作には多くのちがいがあるため、入社後はまずCG業界や映像制作の基礎を学ぶ必要がありました。そのため、様々な社内ミーティングに参加しながら、CG映像制作のワークフローを少しずつ理解してきました。最近では、Mayaのプラグインの改修作業や、現場で使用されているスクリプトのメンテナンスを引き継いで進めています。岡田をはじめとした現場のスタッフと密に連携しながら、二人三脚で業務を進めているところです。

▲柴田雅典氏(テクニカルディレクター)

橋本:柴田は、CG映像制作に関する専門知識はまだ多くありませんが、ゲーム会社での大規模開発経験が10年ほどあり、その知見を活かしてシステム構築の逆提案をしてくれることもあります。加えて、最後の実装まで責任をもって取り組むことができるスタッフです。そうした背景もあり、既存の体制にはなかった視点をもたらす「異分子」として、良い化学反応を生み出してくれていると感じます。

従来の組織を再編成し、「CafeGroup株式会社」として始動

橋本:CafeGroupの「Cafe」は、一般的な「カフェ」と同じ意味の単語です。カフェのように居心地の良い場所に、様々な分野のスペシャリストたちが集まり、化学反応を起こしながらクリエイティビティを発揮できる。そんな環境をつくりたいという思いから、代表の岸本が立ち上げました。

CafeGroupには設立当初から明確な経営方針があり、その下で、モデリングに特化したModelingCafeや、アニメーションに特化したAnimationCafeといった専門会社を設立し、活動を続けてきました。そしてこのたび、2025年3月1日付でModelingCafeとAnimationCafeを経営統合し、新たに「CafeGroup株式会社」として始動することになりました。

新しく生まれ変わった組織は、CGを軸としながらも、決してCGだけに特化することなく、より幅広い領域へと視野を広げている点が大きな特徴です。

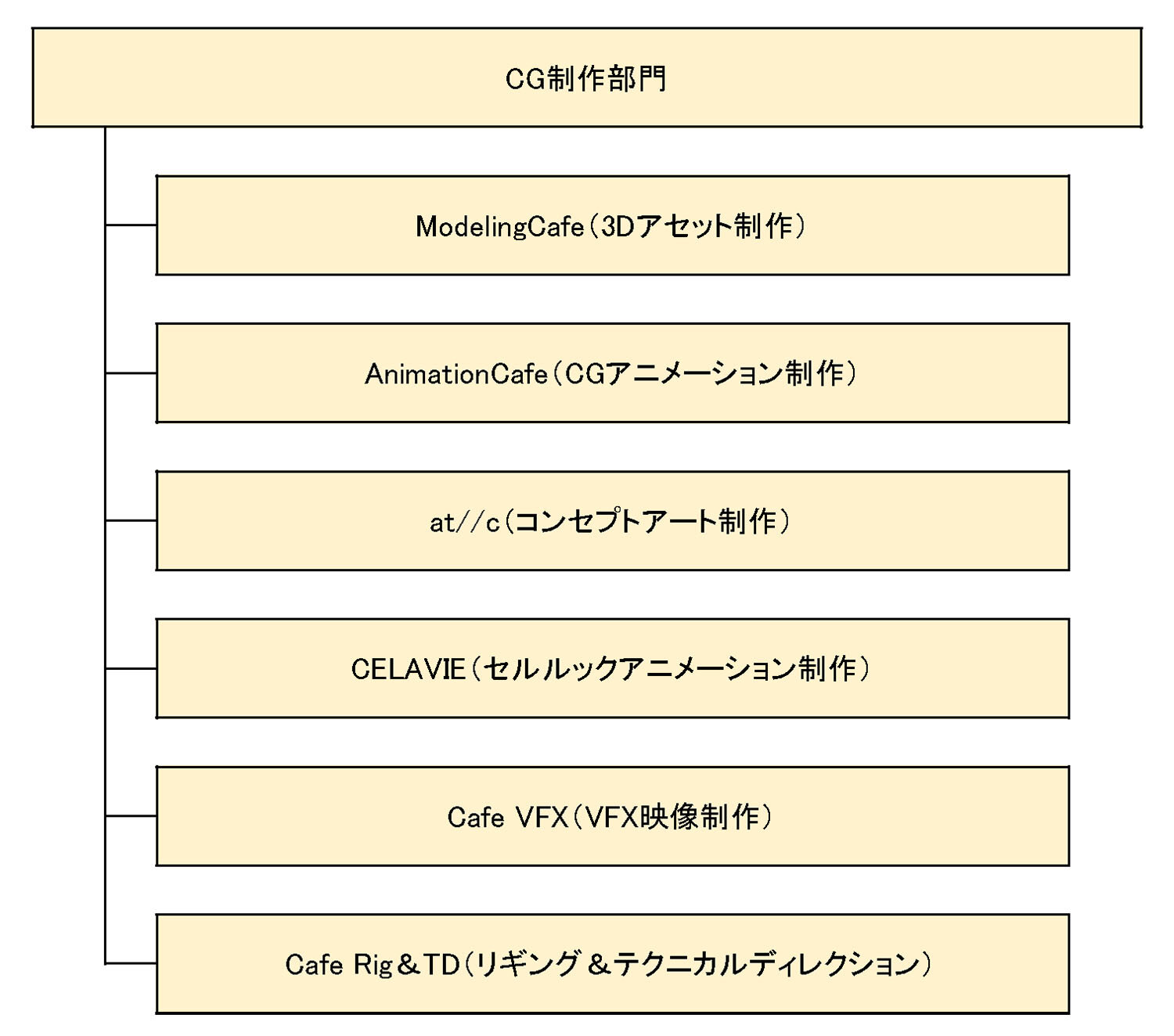

[CG制作部門]

橋本:CG制作部門は、従来のModelingCafeとAnimationCafeを統合することで、現在はおよそ180名規模の体制になっています。さらに、KASSENをはじめとする関連会社を含めると、約400名規模の連携体制が整っています。また、これまではグループ内にブランドとして存在していた複数の事業についても、今回の統合を機に整理し、全てをフラットな関係性に再編成しました。

▲CG制作部門の組織図。従来のModelingCafeとAnimationCafeを統合し、さらにグループ内にあった各種ブランドも集約している

▲CafeGroupのWebページより。会社やブランドとして存在していた複数の事業を、フラットな関係性に再編成した

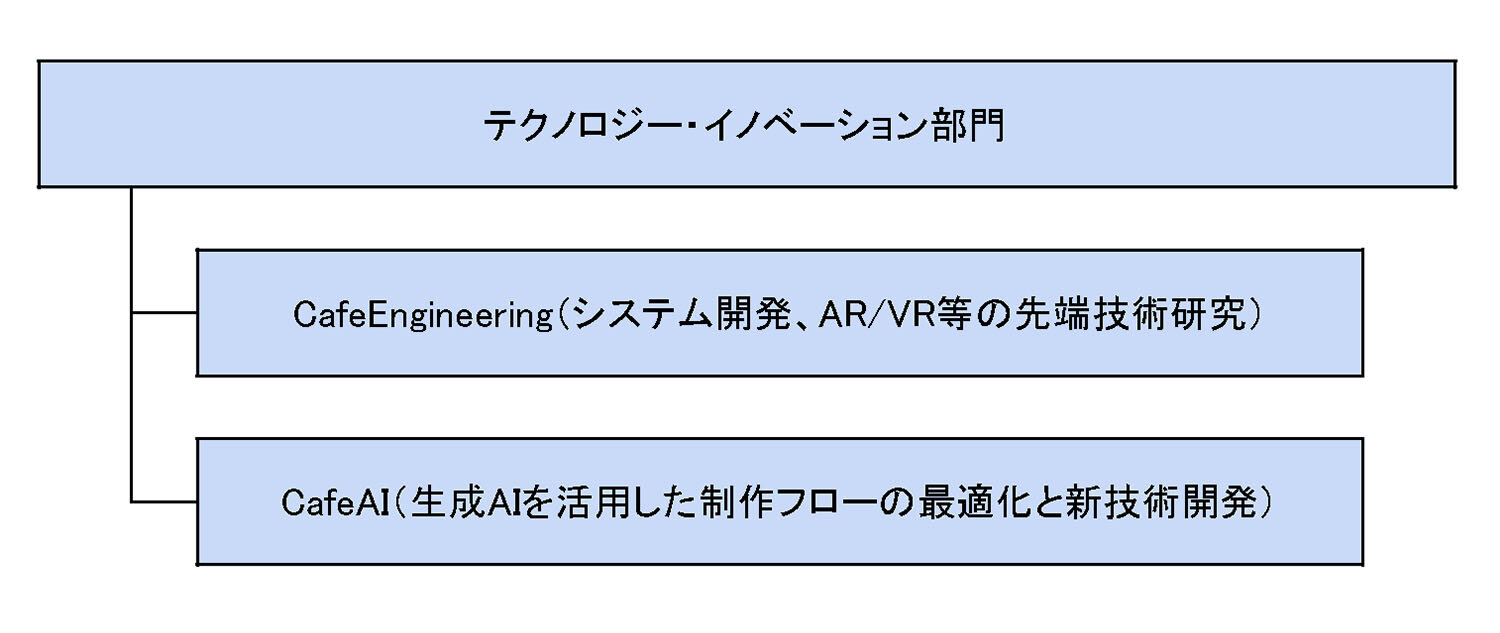

[テクノロジー・イノベーション部門]

橋本: 会社としての今後のさらなる成長を見据えたときに、テクノロジーの力は欠かせない要素だと考え、テクノロジー・イノベーション部門を新たに設立しました。この部門では、いわゆるテクニカルアーティスト(以下、TA)やテクニカルディレクター(以下、TD)に限らず、AIエンジニアやWebエンジニアといった、より一般的なエンジニアの仕事まで幅広くカバーしています。

このようなテクノロジー分野を担う組織を独立して立ち上げたのは、私たちがCG業界を出発点にしているとはいえ、そこに留まらず、エンジニアリング全般にも本格的に取り組んでいくという決意の表れです。今後も継続的に投資を行い、積極的な活動を進めていく方針です。

▲テクノロジー・イノベーション部門の組織図

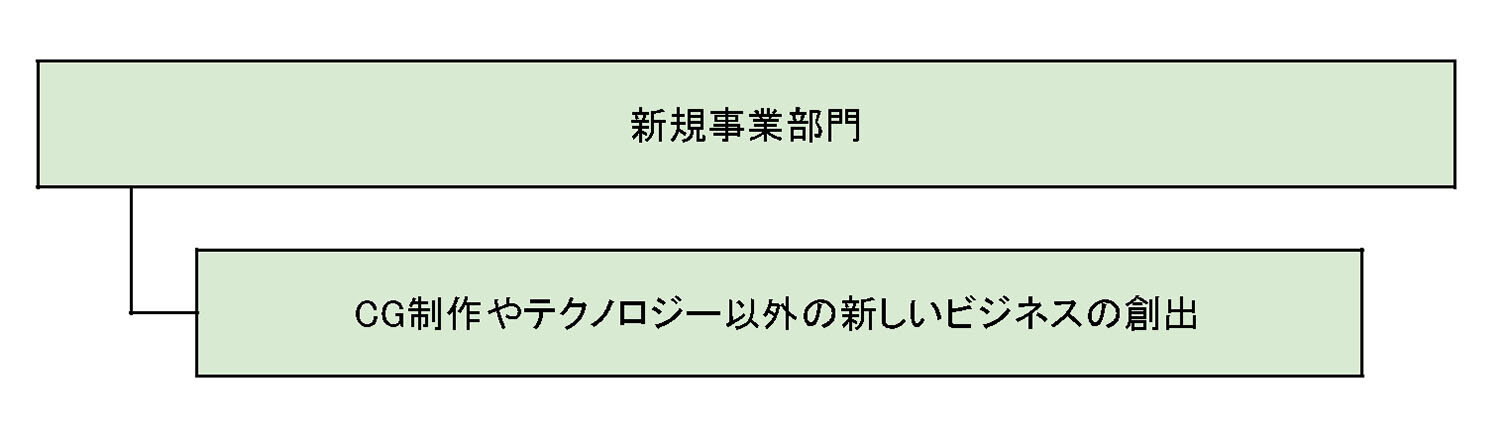

[新規事業部門]

橋本: 新規事業部門では、CG制作やテクノロジー分野にとらわれず、まったく新しい領域でのビジネス創出に挑戦していきます。CafeGroupの事業基盤を支える「第3の柱」、「第4の柱」となるような、中長期的に成長可能な事業を構築し、会社全体の可能性をさらに広げていくことが、新規事業部門のミッションです。

▲新規事業部門の組織図

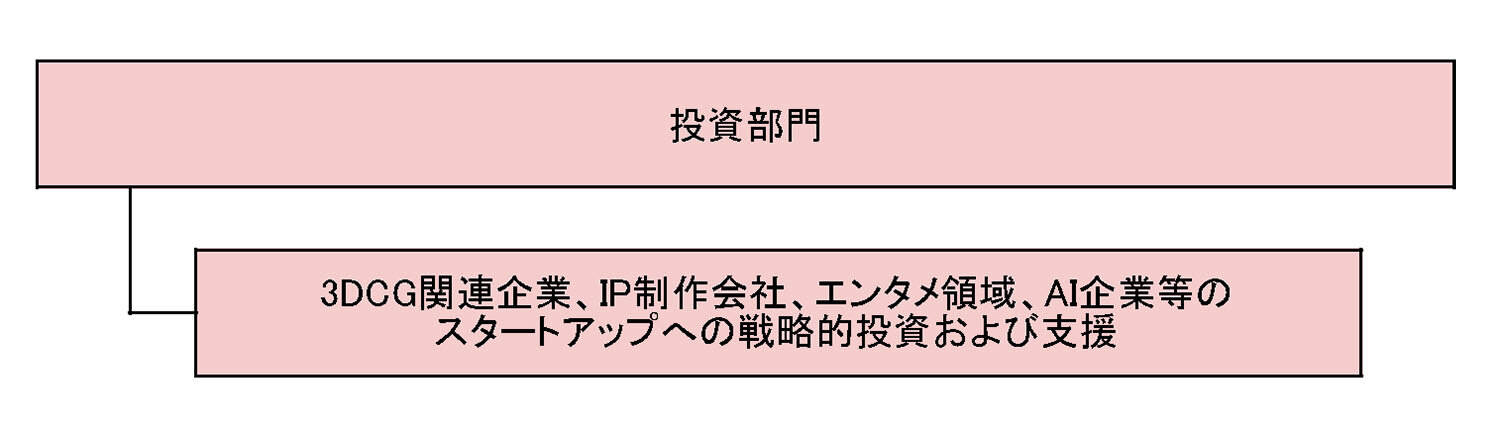

[投資部門]

橋本:投資部門では、これまでCG映像制作やエンターテインメント領域で培ってきたノウハウを活かし、戦略的な投資活動を行なっています。単に出資をするだけでなく、クライアントと共に事業を起ち上げたり、企画・プロデュースまで踏み込んで関わったりすることで、双方にとっての相乗効果を生み出していくことを目指しています。

組織再編の背景にある課題感

橋本:今回の組織再編における大きな特徴のひとつは、エンジニアリング全般に特化した専門組織としてテクノロジー・イノベーション部門を新たに起ち上げた点にあります。

岡田:アーティストの立場から見ても、テクノロジー・イノベーション部門の意義は非常に大きいと感じています。CGプロダクションの現場では、アーティストがステップアップしてTAやTDになるケースが多いですが、本職のエンジニアの、継続的な保守まで視野に入れた高い開発力にはどうしても及びません。そのため、これまでも大規模な開発においては、エンジニアが中心にいるべきだと考えていました。

今回の組織再編にあたり、そうした視点をふまえたリクルーティングを進めると同時に、現場経験豊富なTAを集めたり、新人の育成に力を入れたりもしています。こうした取り組みを通じて、エンジニアとアーティストが協力し合えるチーム体制の構築を目指していきます。

橋本:新たなチーム体制の構築は、これまでのCafeGroupの延長線上にある動きとは言い切れない部分があります。そのため、これを正しく理解していただくには、私たちが抱えてきた会社や業界に対する課題感をお伝えする必要があると考えています。

「CG戦国時代」における、クライアントニーズの変化

橋本:まず、会社としてクライアントのニーズに応えるための体制づくりにおいて課題を感じていました。ModelingCafeは2012年に設立され、現在13期目です。AnimationCafeの設立は2014年で、現在11期目となり、両社とも10年という節目を越えることができました。

このタイミングで過去10年を振り返ると同時に、これから先の10年、さらには20年後の自分たちやCG映像業界の姿を見据えたとき、私たちを取り巻く環境が10年前とは大きく変化していることを改めて実感しました。特に気になったのは、日本のCG映像業界には、才能あるアーティストと、そのビジョンに共感した人が集まって設立された、5〜10人規模の小さな会社が非常に多いということです。まさに「CG戦国時代」とも言えるような状況で、業界全体の活性化という意味では非常に良い面もあります。

しかし一方で、クライアント側の視点に立つと、大規模な案件を一括で発注したくても、それに応えられる体制をもった受け手がなかなか存在しない、という課題が浮かび上がってきます。10年前と比べると、クライアントのニーズも少しずつ変化しています。最近では「専門的なことはCGプロダクションに任せて、長期的に信頼できる関係を築きたい」という声が非常に増えているのですが、業界としてその期待に十分に応えられているとは言い難いのが現状です。

私たちも、ModelingCafeやAnimationCafeとして数多くのクライアントとやり取りをしてきましたが、それぞれが別法人であることから、対応が煩雑になってしまうケースがありました。また、一社単独では大規模な案件に対応できないという課題にもたびたび直面してきました。これまで私たちは、それぞれが専門分野に特化していることを強みとして活動してきました。しかし、チームを一体化し、「CafeGroup株式会社」としてひとつの組織体制で動く方が、クライアントのニーズにも柔軟に応えられ、私たち自身が提供できる価値の幅も広がると判断しました。

CG映像業界のビジネスモデルの限界

橋本:もうひとつ大きかったのは、私がCafeGroupに参加し、業界の外からの視点で会社やCG映像業界全体を見たときに感じた課題感です。入社当初は、業界にエンジニア出身のTDが少ないという点に課題を感じ、それを改善していきたいと考えていました。そのための準備として、社内や業界の構造を分析していく中で、次第に気づいたのは「これは社内のTDだけの課題ではない」ということでした。もちろんTDの育成や体制整備にも取り組むべき課題は多くありますが、それ以上に大きな課題として浮かび上がってきたのが、CG映像業界全体の今後のあり方や、そのビジネスモデルの限界でした。

私がもともといたゲーム業界やIT業界では、自社でサービスを立ち上げ、そこから売上を上げるというビジネスモデルが基本でした。しかし、CGプロダクションの多くは受託制作が中心で、元請けであってもその立場は「下請け構造」の中にあります。つまり、限られた予算の中で作品をつくり、その成果で利益を出し、従業員に還元していくというしくみには変わりがありません。

実際、このようなビジネスモデルの中で苦しんでいる会社は多く、ハリウッドの大手CGプロダクションでさえ倒産するケースが出てきています。こうした状況を見ながら、CG業界のこれまでの歩みを振り返りつつ、「このままだと、10年後、20年後はどうなっているのだろうか」という疑問が強くなっていきました。その思いを率直に、代表の岸本に話しました。「ぶっちゃけ、これからどうしていくつもりですか?」と。すると岸本も、私と同じような課題意識をもっていたのです。

今後、仮にCGだけで事業を継続できたとしても、限られた予算の中で高い不確実性にさらされながら仕事を続けていく必要があるとすれば、それは「祈るようにして」事業を進めるようなものです。その状況で、従業員の給与を上げて、皆が幸せになる未来を描けるかといえば、やはり非常に厳しいだろうという結論にいたりました。

CGという枠を外し、テクノロジーそのものにフォーカス

橋本:では、この状況からどうすれば脱却できるのかと考えたとき、最初に思い浮かんだキーワードが「CG×Tech」でした。当社にはもともとTDが在籍しており、技術力は強みとして活かせます。であれば、CGとテクノロジーを掛け合わせた分野で戦っていくのが良いのではないか、という発想にいたったのです。

ただし、「CG×Tech」でCG業界のニーズを取りに行けたとしても、業界内でのパイを奪い合っているに過ぎません。そのままでは、結局ジリ貧になるだけではないかという懸念がありました。そこで発想を転換し、「Tech×何か」という軸足の置き方に切り替えました。技術やビジネスの視点で見れば、テクノロジーと掛け合わせる対象は無限にあります。AIにしても、それ以外の領域にしても、IT技術は今後あらゆるビジネスの中心になっていくことは間違いありません。

CGという枠を一度外して、テクノロジーそのものにフォーカスしてみると、TDをはじめとしたCG文脈のテクニカル人材だけでなく、私のような一般的なエンジニアリングのバックグラウンドをもった人材もいる当社は、実は他社に比べてかなり有利なポジションに立てるのではないか、という考えにいたったのです。このような背景から、私たちは「エンジニアリング」を、CG制作の中にある技術的な役割としてではなく、IT分野全体における純粋な技術基盤として捉えています。

そのため今後の展開としても、私たちは「CG×Tech」という枠にこだわりすぎることなく、「CGとは無関係な別の事業×Tech」の領域にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。また、テクノロジーによって業務を効率化する中で、CGの力を取り入れることで、より大きな改善が可能になるといった提案もしていきたいと思っています。そうすることで、通常のCGプロダクションでは技術的に対応できず、逆に一般的なITの会社ではCGの知見がないために対応できないような領域において、私たちならではの存在感を発揮できると考えています。

新規事業によって会社としての利益を上げることができれば、その利益をアーティストに還元していくことができます。現場には本当に素晴らしいアーティストがたくさんいて、彼らは日々、懸命に仕事をしています。それに見合った対価を支払うべきだと常に思っていますが、業界内で資金が十分に回っていなければ、払いたくても払えないのが現実です。

だからこそ、別のビジネスでしっかりと収益を上げ、会社全体として利益を出せる体制を整えていきたいのです。これは単に「儲かる部門が、儲からない部門を支える」という話ではありません。例えば「この映画のVFXを手がけている会社なら、こういった案件もお願いできませんか?」といったかたちで、一見関係のない分野が思わぬかたちでつながり、そこから仕事が生まれる可能性があるのです。そうした連鎖が生み出す相乗効果を大切にしていきたいと考えています。

私たちは、同じ志を持った仲間が集まり、チームとして会社を運営しているのです。であれば、全ての事業がそれぞれ単体で収益を上げる必要はなく、全体として利益を生み出し、メンバー全員が恩恵を受けられるしくみを築いていきたいと思っています。

組織再編の決断は半年前

橋本:実は、今回の組織再編が決まったのは半年前のことでした。岸本や、岡田、私を含めたメンバーが揃い、エンジニアリングに本格的に取り組むための条件が整っていたタイミングだったのです。

もちろん、新規事業である以上、すぐに利益が出るかどうかはわかりません。また、CG映像業界とIT業界とでは給与水準にも差があり、そのバランスをどうとるかなど、様々な課題があることも承知しています。それでも、状況がここまで噛み合った今こそ動くべきだという共通認識が生まれ、急遽統合に向けて本格的に動き始めました。

決断からわずか半年でここまで進めることができたのは、当社の大きな強みでもあります。中でも、岸本の行動力と決断力は特筆すべき点です。「やると決めたら、あとは実行するだけ。先延ばしにする理由はない」といった姿勢が、短期間での意思決定と実行を可能にしているのだと思います。あとは、来年・再来年と着実に成果を積み重ねていき、会社全体として右肩上がりの成長を実現できるよう、これからさらに努力を重ねていくだけです。

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS)代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota