本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。第8回では、CafeGroupのテクニカル系スタッフの仕事を前後編にわたって深掘りする。

劇場アニメ『KILLTUBE』におけるクラウド化の取り組み

橋本 圭氏(以下、橋本):前編でお話ししてきた内容は、あくまで組織再編後の取り組みについてです。現在継続して進めているのは、プロダクション内におけるテクニカルディレクター(以下、TD)や、テクニカルアーティスト(以下、TA)としての実務的な活動が中心です。

柴田 雅典氏(以下、柴田):現在進行中の劇場アニメ『KILLTUBE』では、パイプライン周りの開発を担当しています。このプロジェクトには社内だけでなく複数の会社が参加しており、会社間の連携を円滑に進めるため、Amazon Web Services(以下、AWS)を活用したシステムの構築を行なっています。

岡田 博幸氏(以下、岡田):このシステム開発には、1年前から本格的に取り組んでいます。以前から複数の中小規模の会社が共同で作業を行う機会は多くありましたが、そうした場合、1社が全体のデータを集約・管理するかたちでの連携は難しく、大きな課題となっていました。私たちは、こうした体制下での新たな連携方法を模索していたのです。

ちょうどそのタイミングで『KILLTUBE』の話がもち上がりました。このプロジェクトでは、特定の1社が中心となり他社が従うという一般的な体制ではなく、各社がそれぞれにスーパーバイザーを置くという、少し特殊な形態をとっています。プロジェクトの取りまとめはKASSENが担っていますが、参加各社は独立したかたちで動いているため、プロダクション間でのデータ連携の方法をイチから設計する必要がありました。そこで、私たちもその連携体制の構築に協力することになったのです。

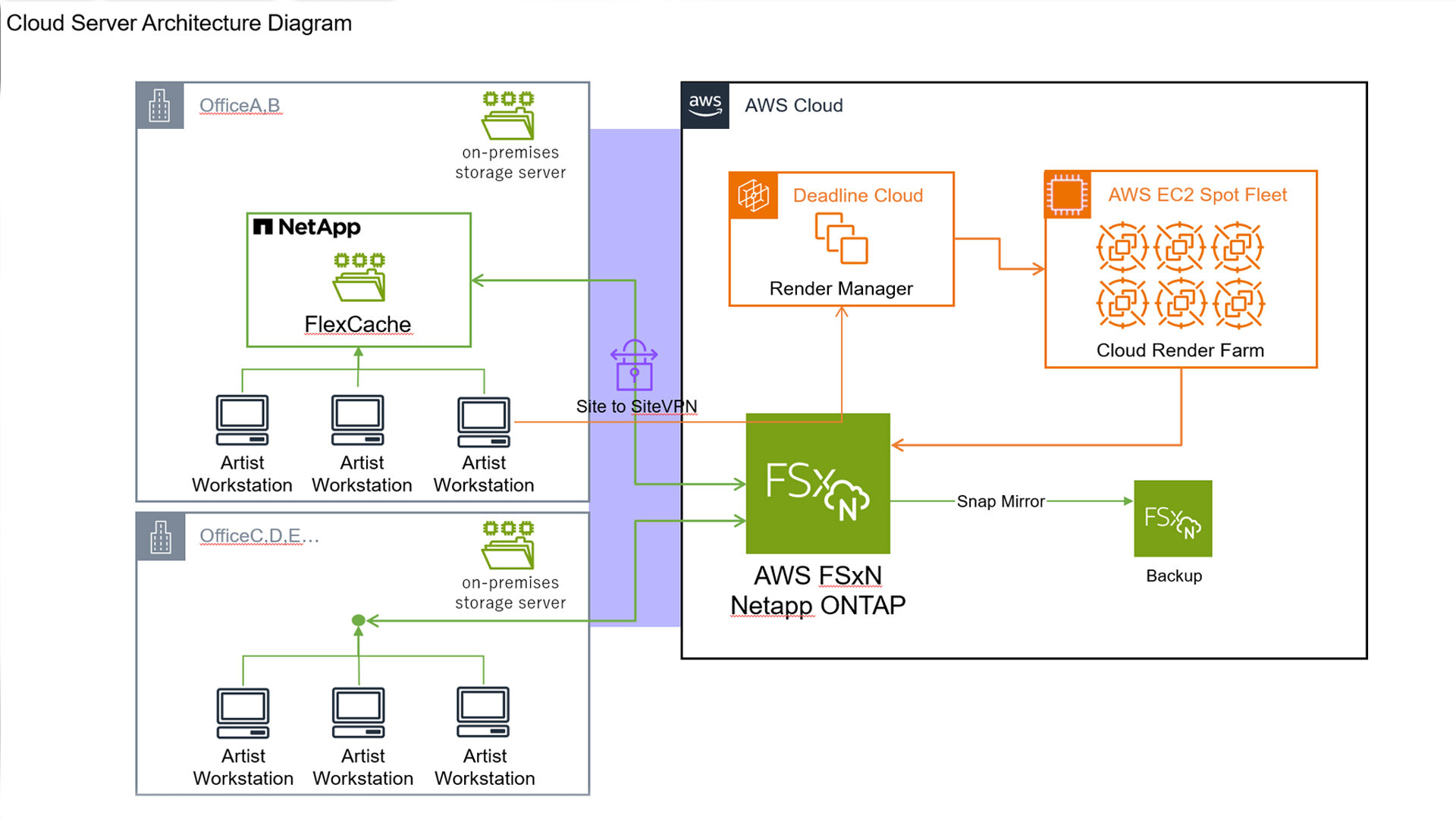

柴田:『KILLTUBE』では、プロジェクトに必要なデータは全てAWS Cloud上に集約されています。各社はSite-to-Site VPNを通じて、Amazon FSx for NetApp ONTAP(以下、FSxN)に接続し、オンプレミスのサーバと同様の感覚で運用を行います。コンポジット処理など、ファイルの読み書きが頻繁に発生する会社には、FlexCacheを設置してパフォーマンスを最適化しています。そのほかの会社は、FSxNに直接接続して作業を進めています。

▲システム構成図。システム本体はAWS Cloud上にあり、各社はVPN経由で接続して運用する

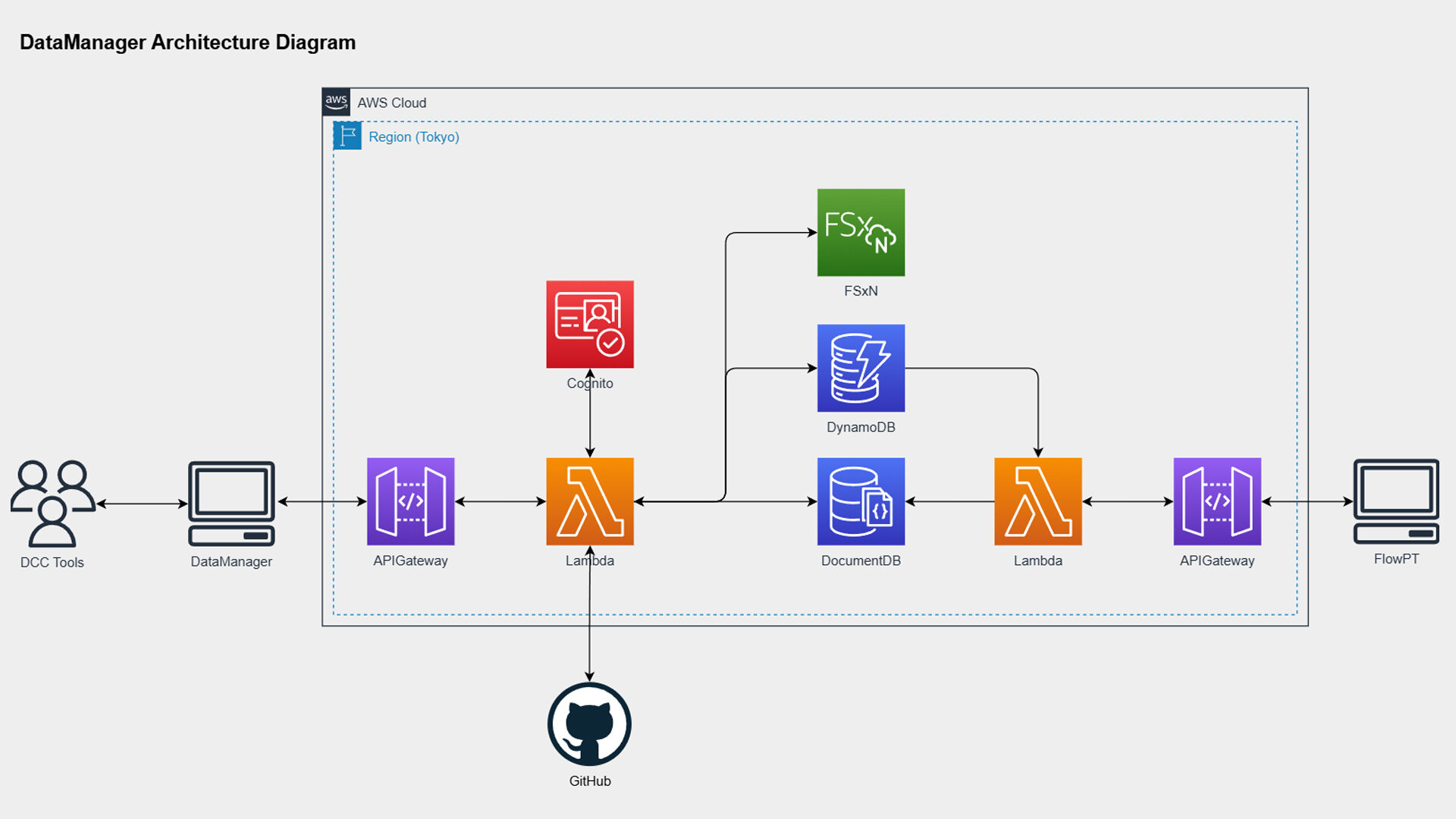

柴田:プロジェクト固有の情報はAmazon DocumentDBに保存されており、Flow Production Tracking(以下、Flow PT)の更新時に最新のプロジェクトデータが自動的に反映されるしくみです。ユーザーの認証管理にはAmazon Cognitoを用いており、アクセス権限の管理やアセットのパブリッシュ時にユーザー情報を紐づけるなど、多目的に活用しています。アセットデータはFSxN上に保存され、当社で開発しているデータマネージャを介してアクセスします。

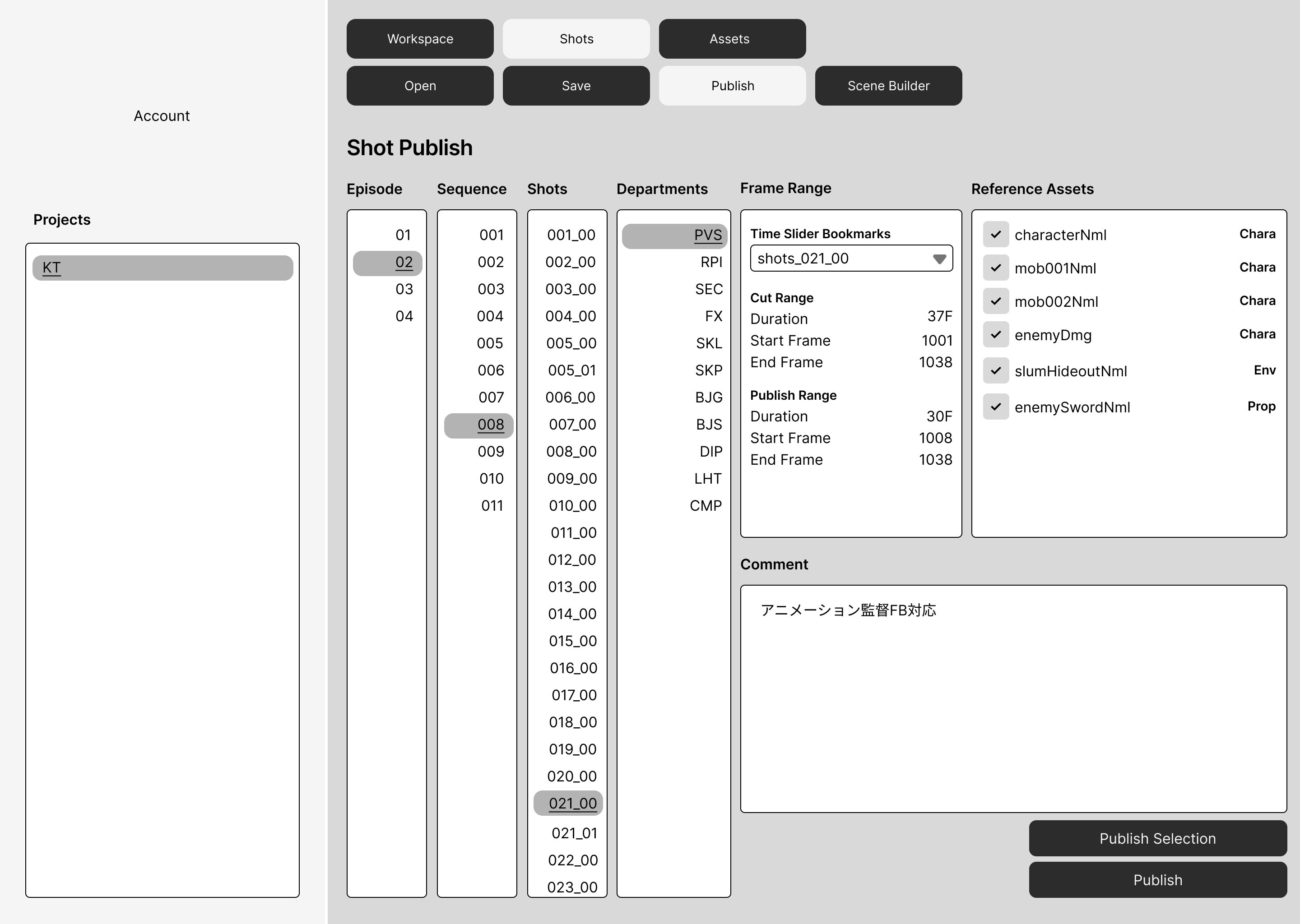

▲ユーザーが利用するデータマネージャのGUI。左側には、ユーザーアカウントに紐づくプロジェクトが表示され、画面中央上部のタブで大項目ごとのファイルを切り替えながら操作する構成

▲データマネージャのシステム構成。本体はAWS Cloud上にあり、ユーザーはツールを介して各種情報にアクセスする

岡田:クラウドレンダリングについては、当初、AWSのDeadline Cloudでエラーが頻発し、なかなかスムーズに運用できない時期がありました。しかし、時間の経過と共に対応も進み、次第にできることが増えてきています。

社内インフラのクラウド化と、システムのオープンソース化

橋本:今後は、社内インフラ全体のクラウドベースへの移行を計画しています。これまで当社では、データ管理を社内設置のファイルサーバで行なってきましたが、複数の拠点に分かれて業務を行なっている現状をふまえると、クラウドでの一元管理の方が合理的だと考えています。現在は、『KILLTUBE』のプロジェクトと並行して、福岡拠点にクラウドシステムを先行導入し、その検証を進めている段階です。

社内インフラ整備における直近の目標は、クラウドストレージとクラウドレンダリングへの対応です。このために、関連する周辺技術のキャッチアップも進めており、例えば認証基盤については、より整備されたかたちでAmazon Cognitoを全面的に活用できる体制を整えようとしています。目指しているのは、一般的なIT業界に見られるような先進的なインフラ環境です。

岡田:現在も、『KILLTUBE』のプロジェクトのために、CafeGroupとKASSENが協力しながらパイプラインの開発を進めています。私たちは、この開発で生まれたツールを、できるだけ多くの会社と共有できるものにしたいと考えています。

前編でも触れたように、近年は中小規模のCGプロダクションが急増しています。これらの会社では、大手からの受託案件をこなす一方で、同じ規模の会社同士が集まってプロジェクトを動かすケースも増えてきました。『KILLTUBE』もその一例です。こうしたプロジェクトでは、開発リソースを十分に確保できない場合が多く、結果として効率化やコスト削減、さらには作品のクオリティ向上が難しくなるという課題があります。私たちは、そうした課題に対して、何らかのかたちでサポートできないかと考えています。

例えば、現在開発を進めているパイプラインツールのひとつであるデータマネージャは、将来的にオープンソース化することを視野に入れています。これによって、他社でも共通のパイプラインツールを使用できるようになり、会社間の連携がよりスムーズになります。このようにして、中小規模の会社が連携しやすい土台を整え、共同でプロジェクトを進められる環境を整備していきたいと考えています。

ただしツール提供に際しては、最初から汎用的なかたちに仕上げるのは難しいと考えています。まずは『KILLTUBE』で前例をつくり、その成果を公開し、賛同いただける方がいれば、ぜひ使ってもらうというかたちにしたいと思っています。データのパブリッシュからシーンのビルドまで、必要な機能をひと通り揃えたワンパッケージとして提供する予定です。

ツールの公開時期については、『KILLTUBE』での成果をさらにブラッシュアップした後になるため、2〜3年後を見込んでいます。少し時間はかかりますが、気長にお待ちいただければと思います。

日本のCG業界では、自社プロダクトをオープンソース化する動きはあまり見られませんが、海外ではそのような事例が多く存在しています。私たちも、そういったかたちを目指していきたいと考えています。最終的には費用面の問題が出てくるかもしれませんが、そこは経営陣とすり合わせながら進めていきたいですね。

橋本:費用面について、私はあまり懸念していません。自分たちが抱えている課題が解決できて、結果として周囲もハッピーになるのであれば、それで良いという優先順位さえ守れば問題ないと考えています。その代わり、もし他社から「こういう機能を実装してほしい」といった要望があれば、それは開発案件としてビジネスにします。

基本的には、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)なので自由に使ってもらって構いません。ただし、細かいサポートまでは行わないので、各社が自分たちの目的に応じて改良していただければと考えています。そして、もし良い機能が生まれた場合には、プルリクエストを送っていただき、私たちが有用だと判断すれば本流に取り込み、こちらでメンテナンスを行います。

こうしたスタンスを取れば、OSSだからといって特別にコストがかかるというわけではありません。逆に、自分たちにとって必要性がなくなれば、途中で開発を手放すこともあるかもしれませんが、それもOSSの特性であり、そこまで責任をもつ必要はないと考えています。

私たちは、この取り組みを通じて収益を上げようとは考えていません。使いたい人がいれば自由に使っていただき、必要であれば問い合わせも可能です。その際には、対価をいただければ、フォローアップもビジネスとして対応します。スタンスとしては、非常にシンプルなものです。

テクノロジー・イノベーション部門の規模感と組織構成

橋本:テクノロジー・イノベーション部門は、今回の組織再編にあたって5~10人規模でスタートしました。開発事業は今後さらに力を入れていく方針で、採用にも積極的に取り組んでいます。来年にかけて現在のメンバー数をおおよそ倍に増やし、3年後には20~30人規模の開発組織に育てたいと考えています。

一般的にCG業界では、エンジニアのチームはR&Dを担当する部署として位置づけられていることが多いと思います。しかし、私たちの場合は少し考え方が異なります。CG制作に活かすためのR&D専門チームを編成するのではなく、まずは受託業務などで採算が取れる体制をつくり、その中の一部にR&D活動も含めるという発想です。

テクノロジー・イノベーション部門に所属するエンジニアは、CG業界のTDやTAだけに留まらず、いわゆる一般的なエンジニアも含んでいます。例えば、UnityやUnreal Engineを扱うリアルタイム系のエンジニア、Web系のエンジニア、クラウドやサーバサイドインフラを得意とするエンジニアなど、幅広い領域の人材が在籍しています。

エンジニアリングと一口に言っても、求められるスキルセットは多岐にわたります。CG開発に限定しても、ツール開発やパイプライン開発など、人によって得意分野が異なるため、密な連携が不可欠です。さらに、社外の案件にも柔軟に対応しながら、自社にノウハウを蓄積していくためには、こうした多様なスキルをもつ人材を組織としてまとめる必要があります。

各ポジションに数名ずつ人材を配置するだけでも、自然と20~30人規模の体制が必要になります。この体制を2~3年以内に整え、幅広い領域に対応できるオールレンジの開発力を実現することが、私たちの最初の目標です。

AIをビジネスに活かす取り組み

橋本:今後の組織的な取り組みとして、AI関連には注力していきたいと考えています。ただし、GoogleやMetaのようなビッグテックが行なっている独自のAIモデル開発を目指すわけではありませんし、現時点では生成AIを使って映像制作を行う予定もありません。

現在、静止画や動画を生成するAI技術は進歩しているとはいえ、実用段階にはまだ達していないと考えています。また、得意分野が異なるため、生成AIによる映像や3DCGの制作手法の研究をする予定もありません。私たちが注力するのは、自らの事業やCG業界のために、新しく出てきたAI技術をいち早く活用していくための準備です。新しい技術をちゃんとキャッチアップし、自分たちで社会実装を進めていくことに主眼を置いています。

例えば、ChatGPTのような技術に対しては、それをどのようにビジネスに活用していけるのか、自分たちで検証し、活用方法を模索していきます。さらに、その活用を支援するツールを自ら開発し、導入していくというアプローチを取ります。一般的なDX事例は多く存在しますが、私たちは「CG×AI」、つまりアーティストがAIを活用して、クリエイティブ業務をより推進するにはどうすれば良いかという視点で取り組んでいきたいのです。

ですから、「AIでこんなクリエイティブができる」という方向を追い求めるのではなく、あくまで「AIをビジネスとしてどう活かせるか」が私たちの目指す方向性です。

岡田:現時点で、AIがCGプロダクションで真価を発揮するとすれば、それはマネジメント領域だと考えています。ですので、まずはその領域でAIの土台づくりを進めていき、将来的に技術が進化し、CG制作にも活用できる段階が来れば、そのときにクリエイティブ領域での評価を始めていくことになるでしょう。

橋本:もちろん、クリエイティブ領域についても新技術のキャッチアップは怠りませんが、無理にAIを使おうとは考えていません。現在は、会社としてきちんと利益が見込める方向でAI活用を模索し、適切なタイミングがきたときにすぐ動けるよう、準備を進めている段階です。

テクニカル系スタッフの採用における課題と、今後の方針

橋本:テクニカル系スタッフの採用に関して、最大の課題は「人材がいない」という点です。CG業界内には十分な人材が存在せず、結果として業界外から採用するしかない状況にあります。もちろん、CG業界内でも人材を探していますが、それは結局、限られた人材を奪い合う構図になってしまい、業界全体の成長にはつながりません。そうした状況をふまえ、私たちは他業界から人材を迎え入れ、CG業界内のエンジニアの母数を増やすことを重視しています。

その際に意識しているのは、未経験者をイチから育てるのではなく、すでに一定のスキルをもつ技術者で、CG業界に不慣れなだけという人材を採用する方針です。CG業界でも他業界でも、業務の本質を抽象化すれば、求められる能力は大きく変わりません。問題解決を行う事業がちがうだけなのです。もちろん、アーティスト特有のワークフローなど、細かな部分を理解してもらう必要はありますが、まったくの未経験者よりも、他業界で培ったノウハウをもつ人がCG業界の知識を学ぶ方が、結果的に良い成果につながると考えています。

実際に、柴田のような他業界から来た人材の知識を取り入れることで、新たな化学反応が生まれることもありますし、その方がCG業界全体にとってもプラスになると考えています。今はまず母数を増やすことを優先し、即戦力となる人材を採用してCG業界について学んでもらう。その後、教育体制が整えば、新卒の採用へと進んでいくという、2段階のアプローチを想定しています。

ここで問題になるのが、給与水準のちがいです。IT業界とCG業界では、そもそも給与レンジに大きな差があり、それだけで人材確保が難しくなります。そこで、当社ではIT系人材については、一般的なIT業界と同等の給与水準を確保するために、別予算枠を設けています。ビッグテック並みの水準は難しいものの、中小企業と比較して遜色ない報酬を出す体制を整えています。

最初は投資になりますが、経営陣も含め「やる」と決めており、すでに数名を採用しました。ここが上手く機能すれば、次の採用のための資金を生み出せるので、さらに人材を増やすというサイクルを回していく計画です。

筆者まとめ

今回は、CafeGroupの組織再編直後のタイミングでお話を伺うことができました。印象的だったのは、CG業界の枠にとらわれず、むしろ積極的に他業界からノウハウや人材、さらには仕事までも取り込もうという姿勢です。

CGプロダクションに所属する人は、同じような会社や業界出身者がほとんどで、ゲーム業界からの転職者ですら珍しいとされるほど閉鎖的な業界構造になっています。この点に関して、私自身も以前から疑問を感じていました。CafeGroupが明確な方針をもち、業界全体を変えていこうとする姿勢には大いに共感しますし、その行動力に敬意を表したいとも思います。

映像制作を手がけるエンターテインメント企業という先入観があると、CafeGroupの本質を理解するのは難しいかもしれません。私も今回の取材を通してようやく、その全体像を把握することができました。思っていた以上に堅実な戦略を描いており、ある意味では「普通のIT企業」に近づこうとしている点は非常に興味深い動きです。

さらに、『KILLTUBE』におけるクラウドベースのシステム開発、そしてそれに続く社内インフラ整備は、IT業界の知見とCG制作が融合するプロジェクトとなるでしょう。また、『KILLTUBE』で開発されたパイプラインツールのオープンソース化も進行中とのことで、今後の展開からも目が離せません。

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS) 代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota