2015年の会社創立以来、3DCGをコアにした技術力を武器に日本のコンテンツ業界を支えてきたGUNCY’S。2023年のUnreal Festでは、Unreal Engine 5やHoudiniによるプロシージャルワークフローを用いたオリジナル映像作品のR&Dプロジェクトを発表し、大きな話題を呼んだ。本連載では、日本語でまだ情報の少ない先端技術を積極的に用い、そのプロジェクトを通して得た検証結果を広く公開していく。

伊藤晴紀/Haruki Ito

株式会社GUNCY’S所属テクニカルアーティストとして従事。本プロジェクトではアートワークとトラブルシュートを担当。プロシージャルワークフローに興味を持ちHoudiniを学習中

mino

まったく畑違いの職種だったが、Blenderに出会い3DCGに興味をもつ。いつの間にか3DCG関係のフリーランスとして活動することとなった。現在はゲーム業界を中心にさまざまな分野に携わっている。著書にボーンデジタル刊『作例で学ぶ Substance 3D Designerの教科書』、『プロフェッショナルBlender』がある。当記事では作例を担当

株式会社GUNCY’S(グンシーズ)は、3DCGをはじめとする最先端テクノロジーを熟知したメンバーと独自の戦略・ユニークな提案などで、人々が思い描くあらゆるアイデアやイメージを実現・成功へと導く、現代版”軍師”集団。プロジェクトコンサルティングやデジタルコンテンツ制作・開発、教育・執筆・講演など様々な事業を執り行う。

guncys.com

はじめに

皆様こんにちは。株式会社GUNCY'Sテクニカルアーティストの伊藤です。前回の記事では、Substance 3D Designer(以下、Substance Designer)とは何か、そしてSubstance Designerを使用してマテリアルを作成する際の工程や考え方について解説しました。マテリアル作成の基本的なながれや、ノードベースのアプローチによる柔軟な表現について、ご理解いただけたのではないかと思います。

今回は、その次のステップとして、作成したマテリアルを3Dモデルへ適用する方法について詳しく解説していきます。適切なUV展開や、マテリアルの適用時に気を付けるべきポイントなど、実際のワークフローを踏まえながらご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

カスタムノードによる劣化表現

プロップの作成

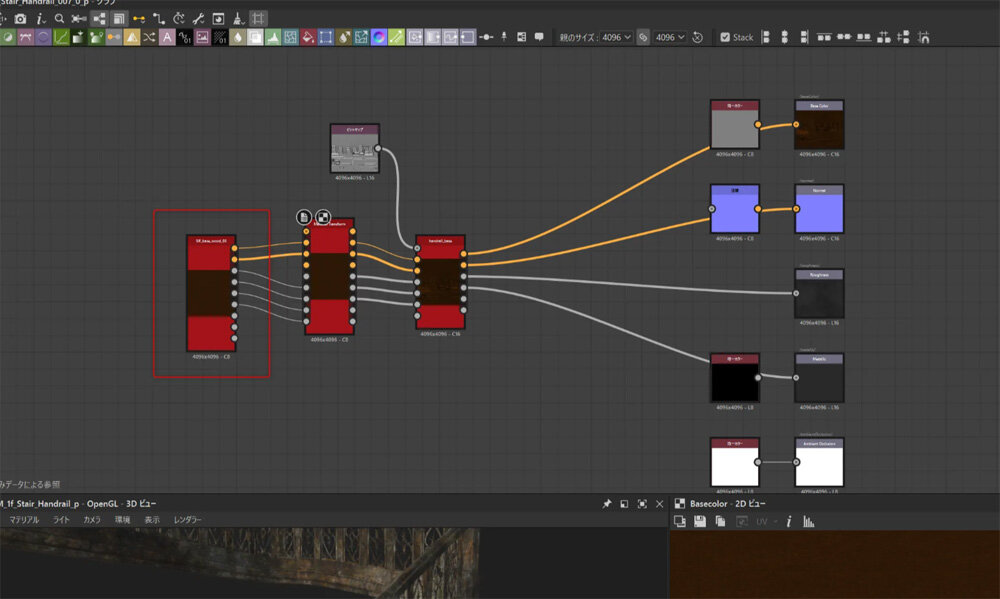

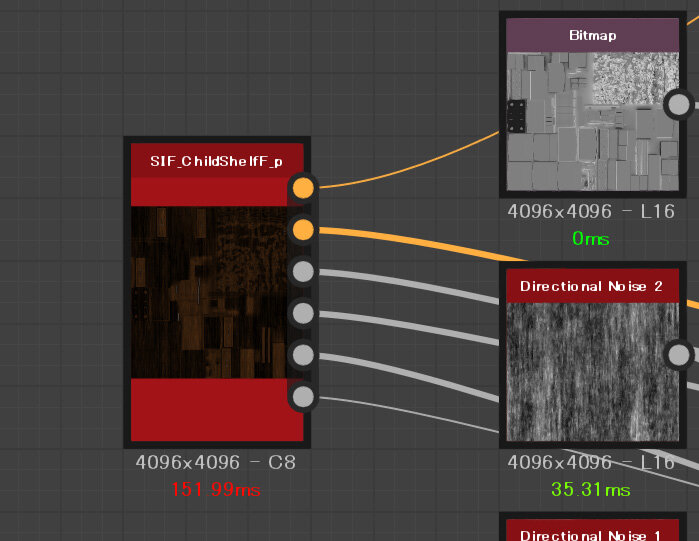

今回のプロジェクトでは、多くのプロップに対して通常状態と劣化状態の2種類のマテリアル表現を作成する必要がありました。効率的に作業を進めるために、カスタムノードを多用してマテリアル制作を行なっています。

カスタムノードとは、ユーザーが独自のノードを作成してプロシージャルテクスチャの生成や処理をカスタマイズするための強力なツールのことです。これにより既存のノードだけでは対応できない複雑な処理、特定のプロジェクトに必要なノードを自作することができます。

劣化状態のマテリアルは、通常状態をベースにして劣化表現を追加するかたちで作成しています。そのため、通常状態のマテリアルを修正した場合でも、その変更が劣化状態のマテリアルに自動的に反映され、作業効率が大幅に向上します。

作成したマテリアルは、異なるプロジェクトやマテリアルでも再利用できます。これは特に企業のプロジェクトで有用で、統一感のあるマテリアルを効率的に作成・管理することが可能です。

Substance Designerのベイク機能

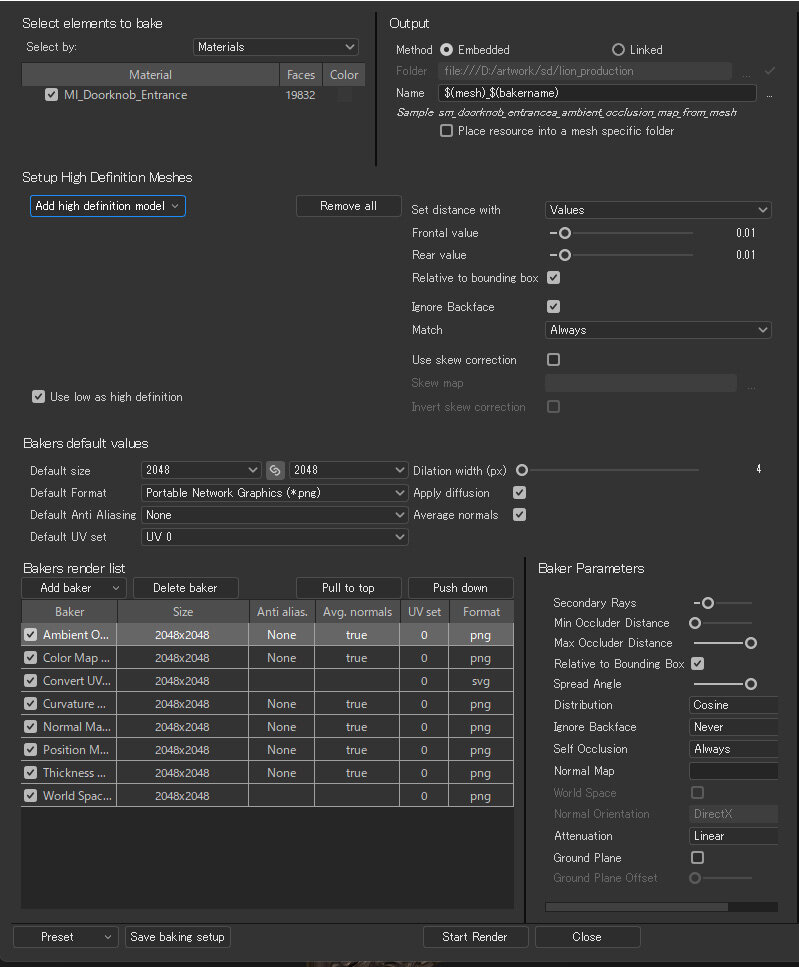

Substance Designerを使用したベイク機能は、Substance 3D Painter(以下、Substance Painter)と比較して、より多くの種類のマップをベイクできる点が強みです。CurvatureマップやAOマップは、エッジや閉塞部分のマスキングを行う際に非常に便利で、角の欠けや傷の表現に役立ちます。

さらに、Substance Designerではバッチ処理が可能で、複数のプロップに対して一括でベイクを行うことが可能です。これにより、大規模なプロジェクトでも効率的にマテリアルのベイク作業を進めることができます。

これに劣化版表現を加えることで、通常版マテリアルで行った変更が動的に劣化版マテリアルにも反映されるようになります。

マテリアル側によるディテールの付与

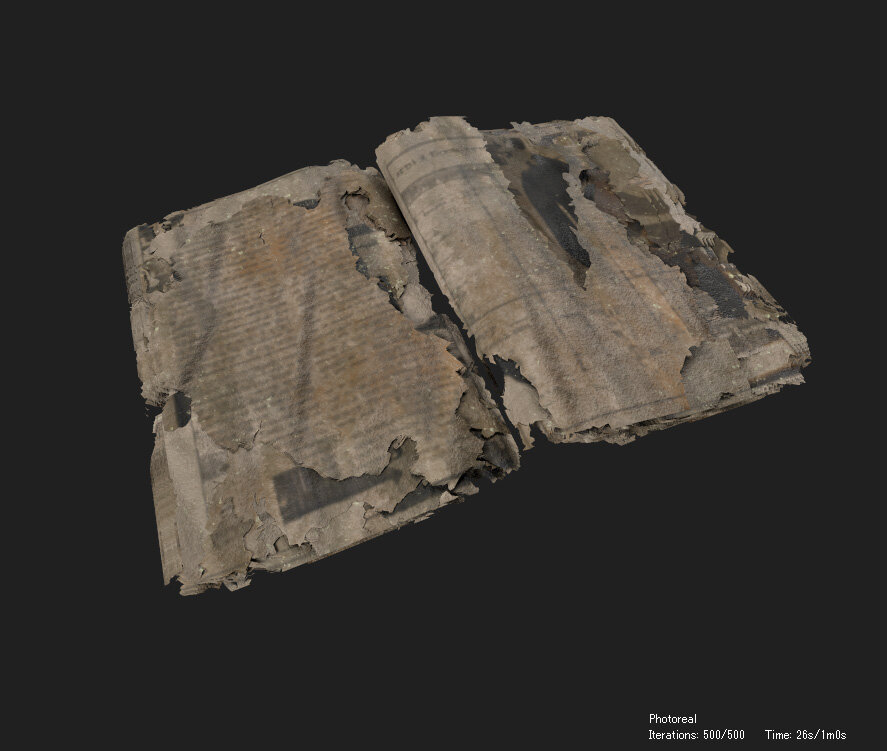

本プロジェクトでは、ストーリー上、多くの劣化したプロップが必要でした。しかし、少人数での進行という制約がある中で、すべてのモデルをハイポリゴンで作成するのは膨大な労力を要し、現実的ではありません。

そこで、マテリアル側のフェイク表現で対応可能な部分については、積極的にハイポリゴンモデルの制作を省略し、作業の効率化を図りました。これにより、限られたリソースの中でも、求められるビジュアルクオリティを維持しながら制作を進めることができました。

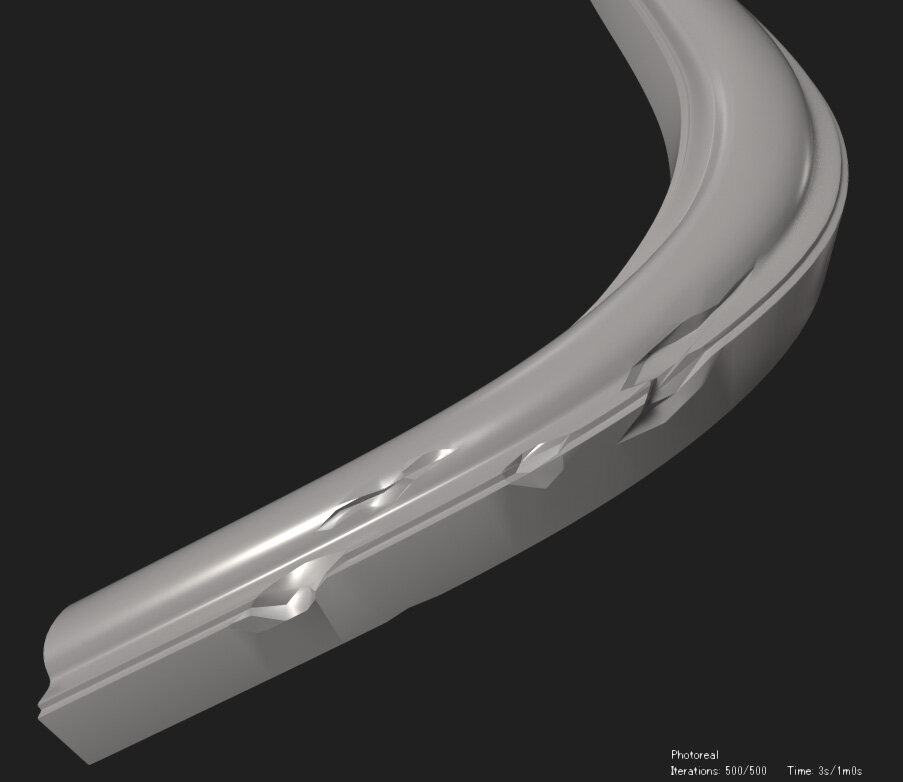

マテリアル側で傷部分にディテールを付加しています。このモデルでは、Substance Designerで作成した木のささくれマテリアルを傷部分にブレンドして馴染ませることで、劣化を表現しています。傷の部分にのみエッジ処理を施し、頂点カラーなどを用いてマスキング可能な状態にしています。

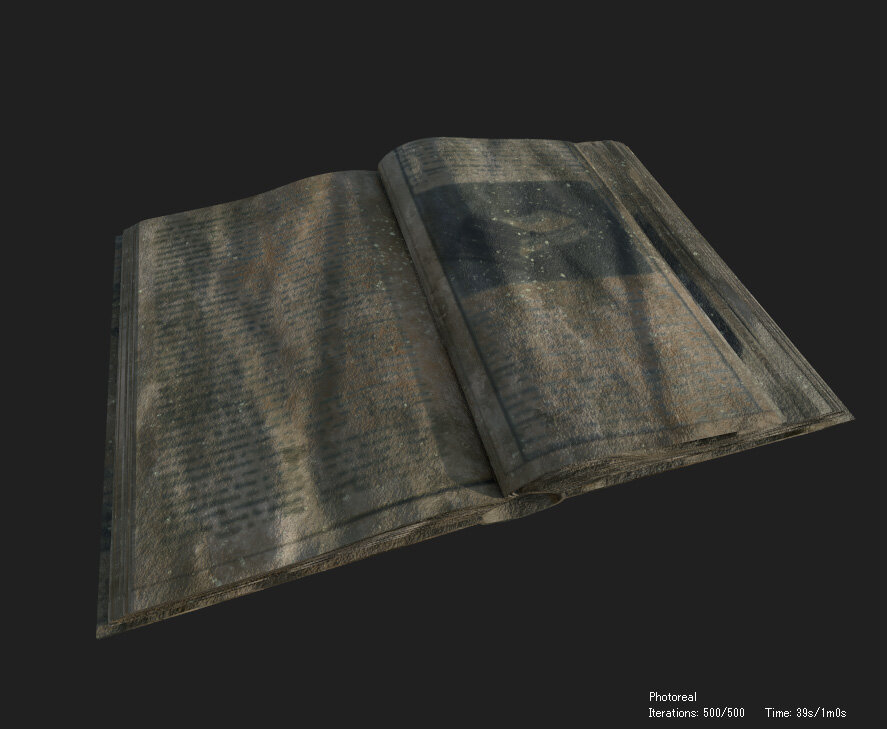

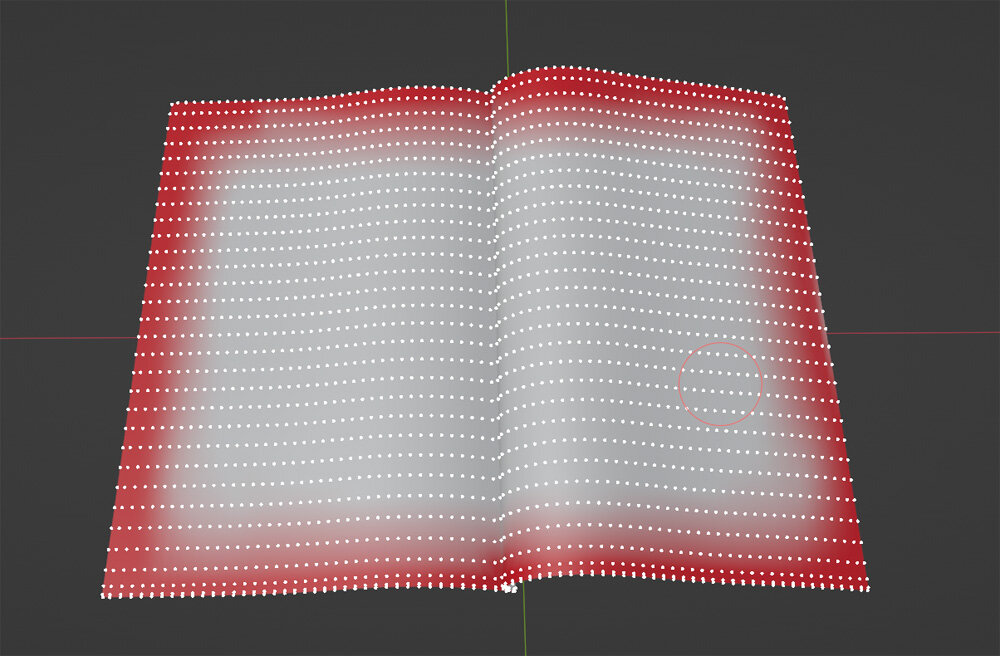

頂点カラーを使用した透過処理

本の外側部分に頂点カラーを指定してIDマップを作成しました。その後、外側部分をマスキングしてOpacityマップを生成し、透過処理を適用します。これにより、本の破れた質感を効果的に表現することができました。

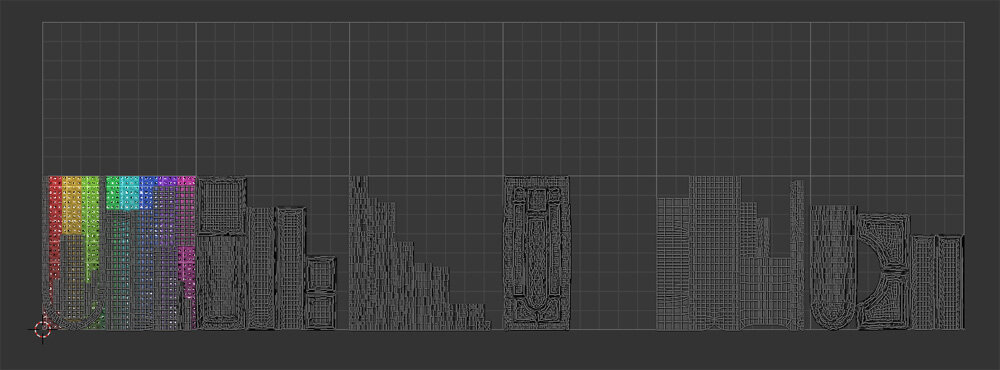

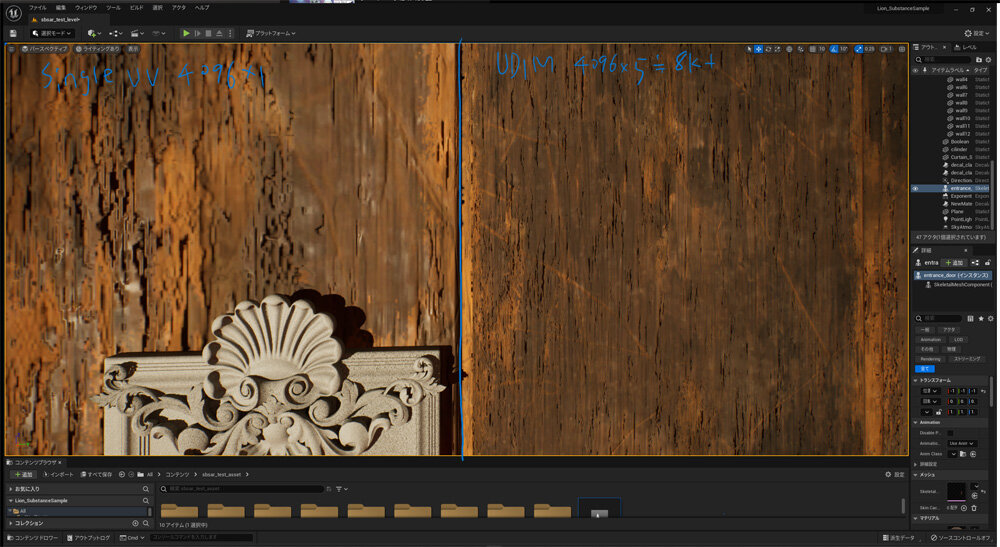

UDIMの扱い

UDIMとはUVマッピングの方法のひとつです。通常のUVマップでは、1つのテクスチャマップ(0から1のUV空間)内でオブジェクトのUV座標を管理しますが、UDIMを使用することで、複数のUVタイルに分割して管理することが可能になります。これにより、大きなオブジェクトや高解像度のテクスチャを効率的に扱うことができます。

Substance DesignerでもUDIMは扱えるものの、プレビューがグラフの形式でしか表示されず、全体的なプレビューが難しいため、ここではSubstance Painterも併用して最終的なテクスチャの確認を行なっています。

全てのプロップでUDIMを使っているわけではありませんが、特にカメラに近づくプロップには、8K以上の高解像度テクスチャを作成してディテールを保つようにしています。

まとめ

当記事では、Substance Designerの機能や、作成したマテリアルをどのように流用する方法について詳しく説明しました。

少しでもSubstance Designerに興味をもっていただけたなら嬉しく思います。また、これから挑戦しようとしている方々にとって、今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。次回の記事もぜひお楽しみに。

TEXT_伊藤晴紀/Haruki Ito(GUNCY'S)

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada