こんにちは。ビジュアルデベロップメントアーティスト(Visual Development Artist)の伊藤頼子です。連載 第5回では、透視図法(Perspective)の基礎と、一点透視図法(One Point Perspective)について学びました。透視図法には、一点透視図法、二点透視図法(Two Point Perspective)、三点透視図法(Three Point Perspective)の3種類があります。これらを的確に使い分けることで、ストーリーテリングをより効果的にサポートし、見る人にストーリーを深く印象付けることができます。今回は二点透視図法について、サムネイルの作例を使って解説していきます。

伊藤頼子氏(ビジュアルデベロップメントアーティスト)

三重県出身。短大の英文科を卒業後、サンフランシスコのAcademy of Art Universityに留学し、イラストレーションを専攻。卒業後は子供向け絵本のイラストレーション制作に携わる。ゲーム会社でのBackground Designer/Painterを経て、1997年からDreamWorks AnimationにてEnvironmental Design(環境デザイン)やBackground Paint(背景画)を担当。2002年以降はVisual Development Artistに転向し、『Madagascar』(2005)でAnnie Award(アニー賞)にノミネートされる。2013年以降はフリーランスとなり、映画やゲームをはじめ、様々な分野の映像制作に携わる。2013年からはAcademy of Art UniversityのVisual Development Departmentにて後進の育成にも従事。2017年以降は拠点をロサンゼルスに移し、Sony Pictures Animationにて映画制作に携わる。

www.yorikoito.com

一点透視図法と二点透視図法のちがい

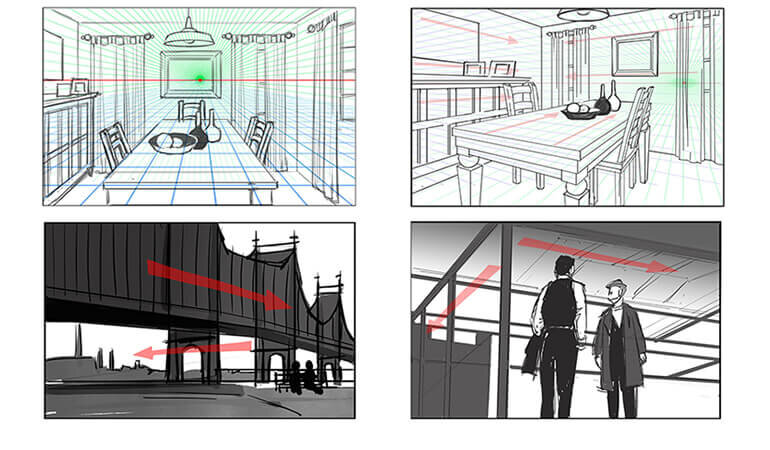

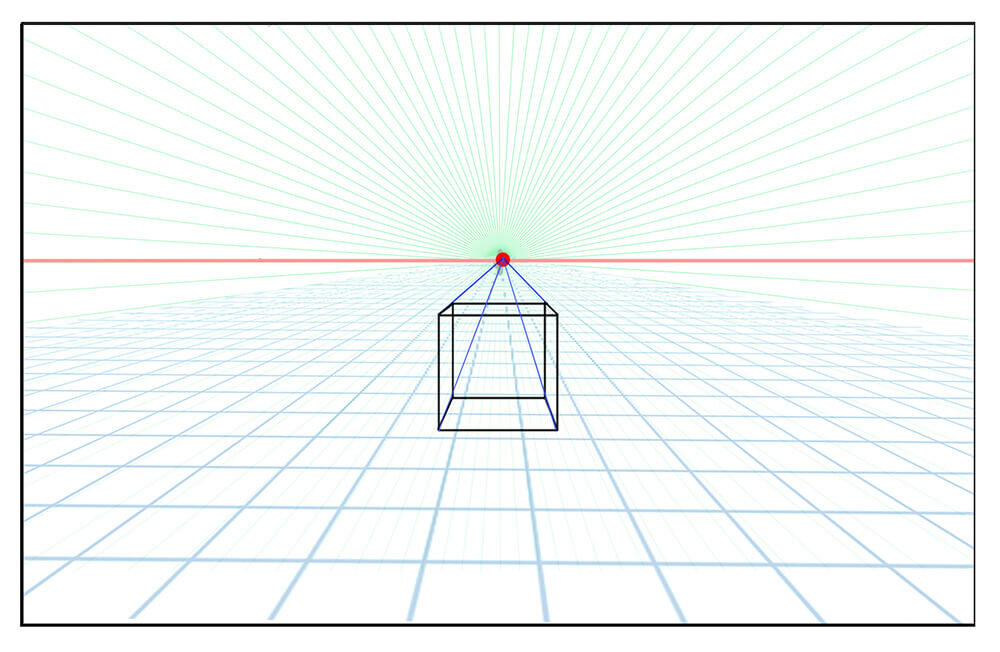

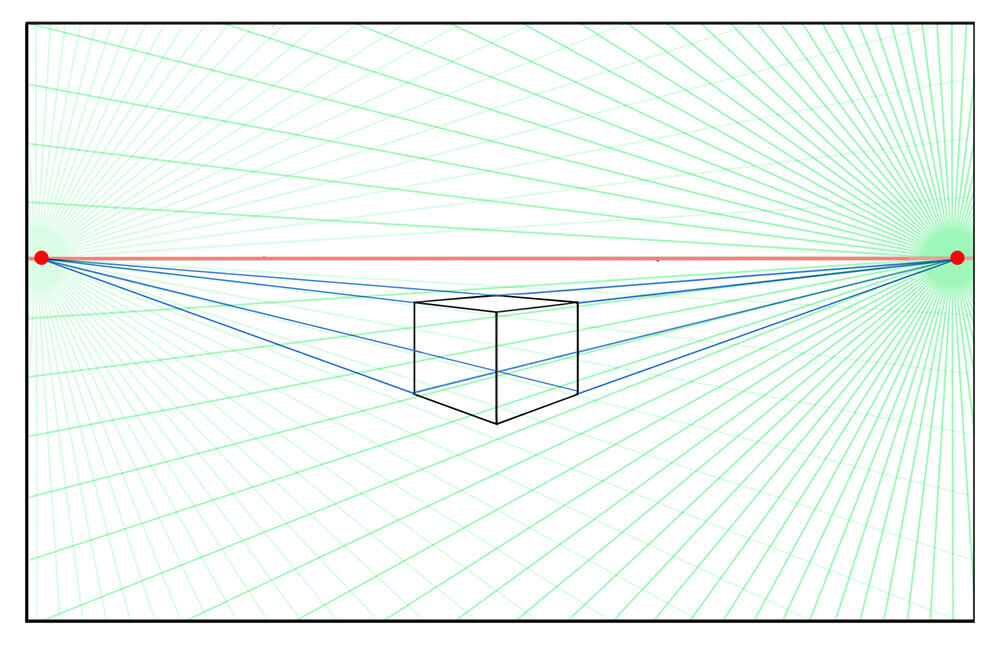

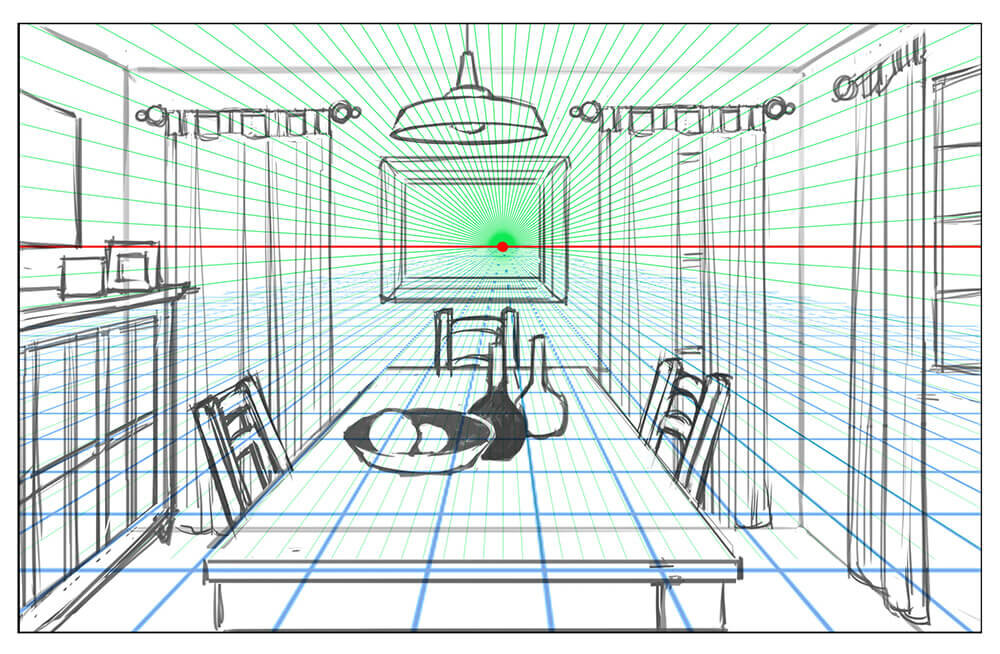

一点透視図法の消失点(Vanishing Point)は1つなので、画面の手前から奥に向かって平行に伸びる線は、水平線上の1点に向かって収束します。その一方、二点透視図法では2つの消失点を水平線上に設定します。そのため、画面内の線は、右側の消失点、あるいは左側の消失点のどちらかに向かって収束します。

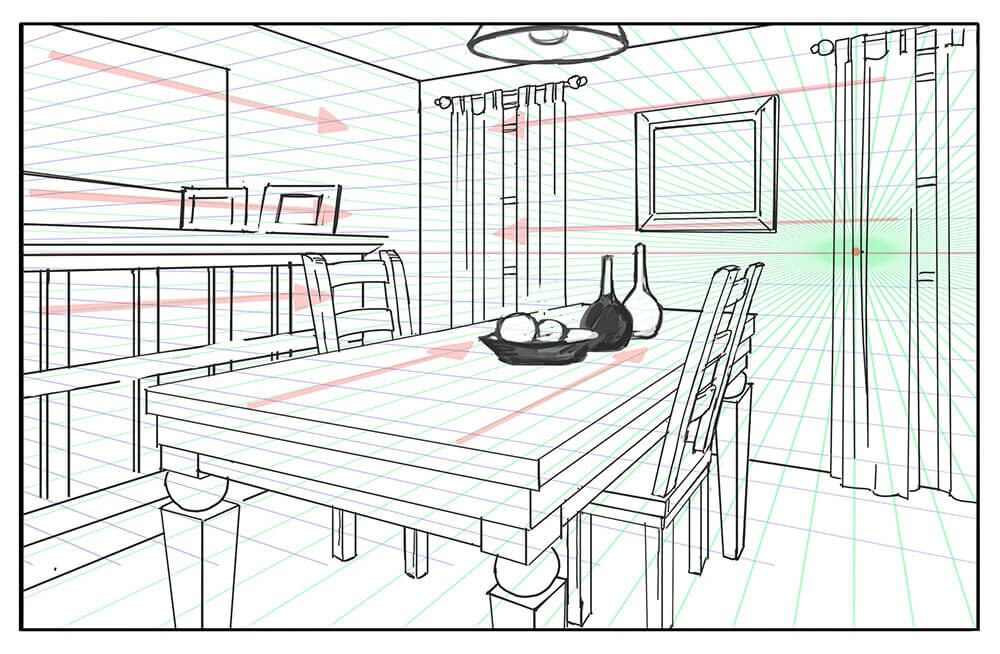

消失点自体は画面の外にあったとしても、消失点に向かって収束する線が見る人の視線を誘導するため、画面の外まで空間が広がっているように感じさせることもできます。2つの消失点に向かって収束する線と、それらが交差する角を効果的に使い、画面に流れをつくりましょう。ストーリーを理解し、それに合わせた構図になるよう、透視図法を使いこなすことも大切です。

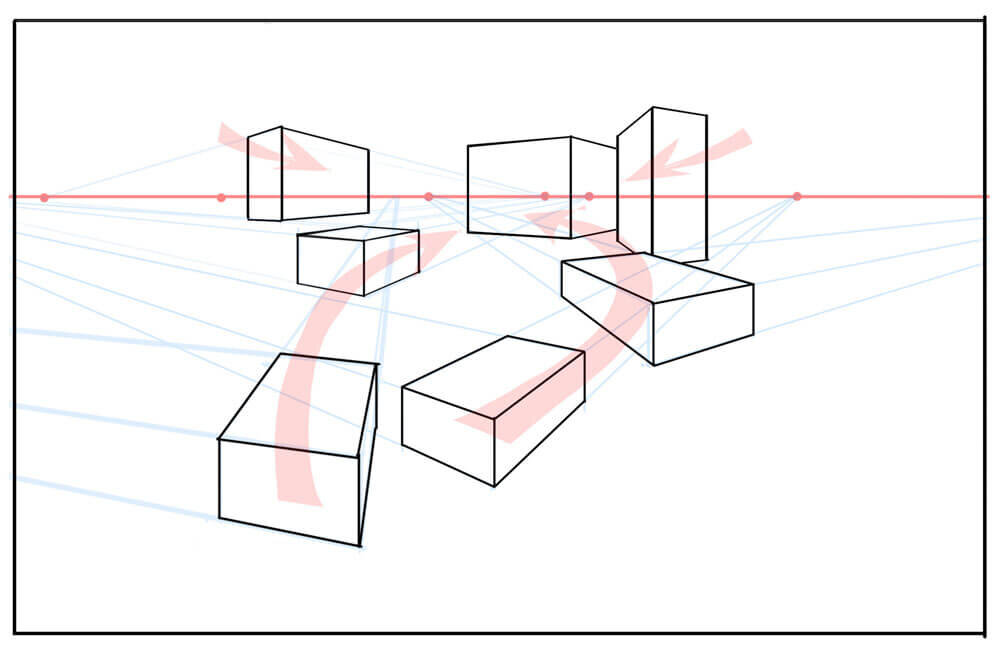

Lesson09:二点透視図法を使い、同じ建物を描き分ける

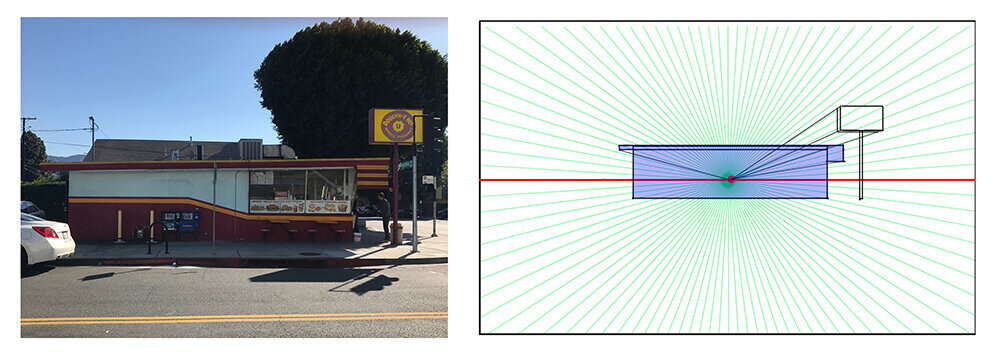

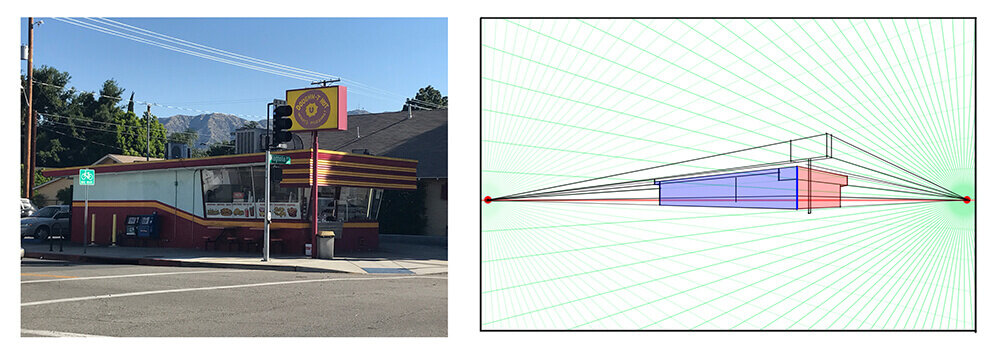

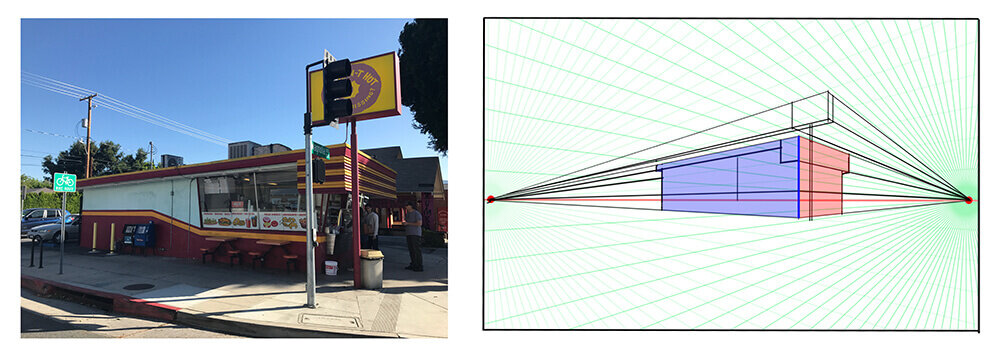

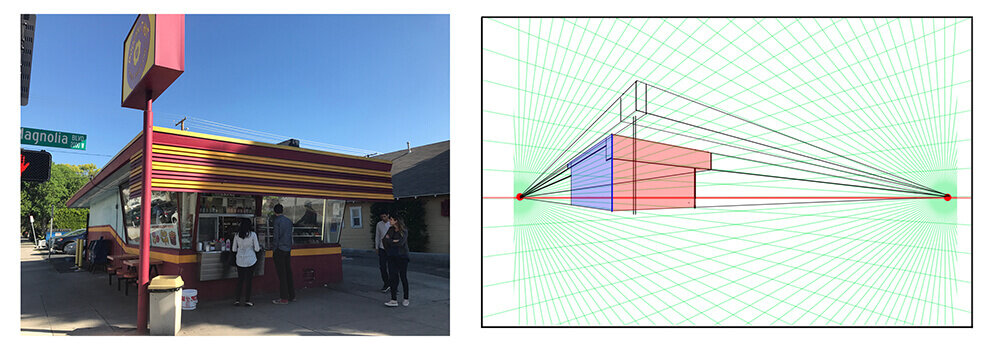

以降では、同じ建物(モチーフ)をちがう角度から描くことで、画の印象がどのように変化するのか、作例を使って解説していきます。この解説を通して、二点透視図法の使い方を学習しましょう。特に2番目以降の作例における、建物の角に位置する青色の直線と、消失点(赤色の点)の距離のちがいに注目してください。距離がちがえば、青色の直線と接する左右の面の形もちがってきます。以降の図では、右側の面を赤色、左側の面を青色で塗り分けてあるので、それらの形も意識すると良いでしょう。

▲一点透視図法で建物を描くと、建物だけでは奥行きを表現しにくくなります。ただし、象徴的な印象の画にしたい場合、あえてステージセットのように見せたい場合などには最適です

以上のように同じ建物(モチーフ)であっても、描き方を変えることで、多様な観せ方が可能です。画の目的や、自分が必要とするデザインに合わせて、二点透視図法を自在に使いこなせるようになってください。

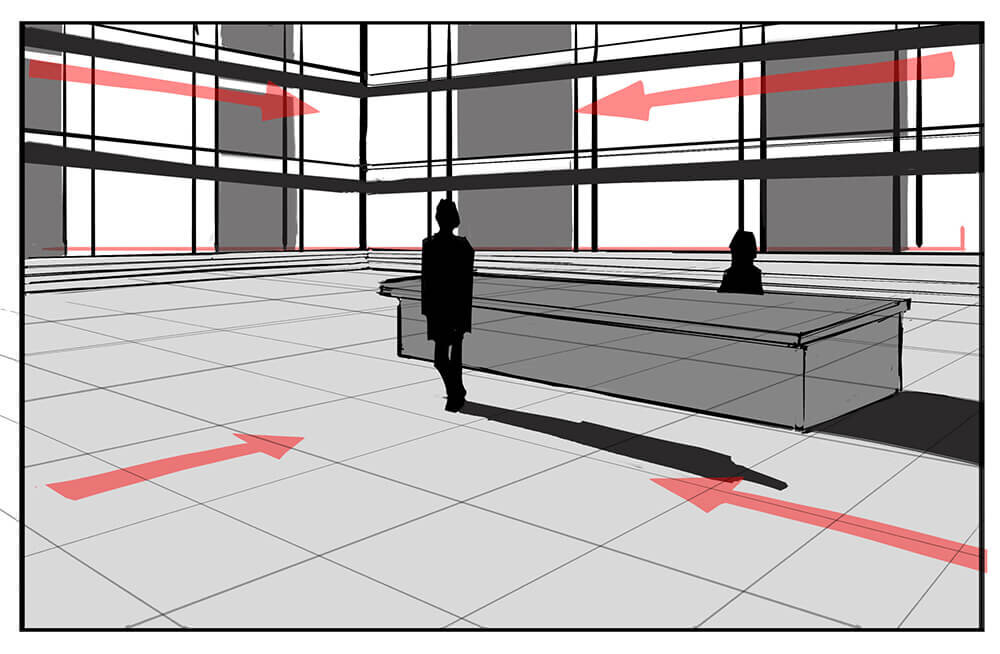

Lesson10:二点透視図法を使い、室内を描く

室内を二点透視図法で表現することにも挑戦してみましょう。

名画のショットを通して、透視図法を学ぶ

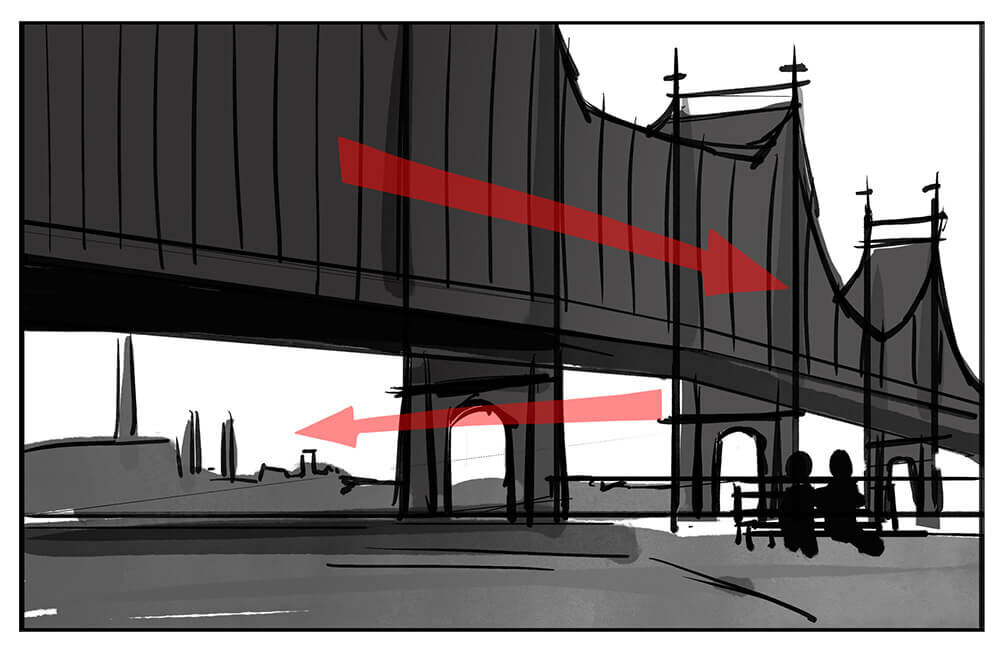

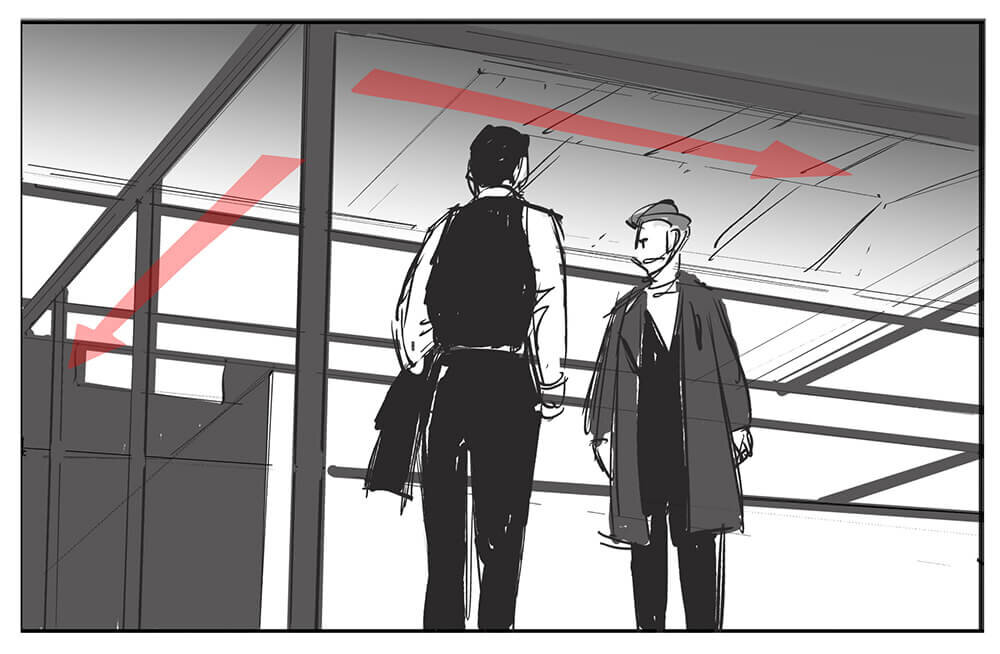

以降では、透視図法を効果的に使っている名画のショットを紹介します。

【上】『The Fall(邦題:落下の王国)』(2006)ターセム・シン(Tarsem Singh)監督。特にこの映画は、一点透視図法と二点透視図法を対照的に使い分けています/【下】『The Conformist(邦題:暗殺の森)』(1970)ベルナルド・ベルトルッチ(Bernardo Bertolucci)

一点透視図法は、見る人の視線を画面(スクリーン)内に集める効果があります。左右対称の構図の場合、特にその効果が高まります。二点透視図法は、消失点に向かって収束する線を利用して、見る人の視線を画面の左右へと誘導する効果があります。

映画とは、ストーリーを伝えるためのイメージの連続です。どの場面で、どんなデザインを使うと効果的か、考えることが大切です。したがって、どんなデザインであればストーリーが適切に伝わるか、どんな演出であれば面白く見せられるかを決めることが、アーティストである皆様の仕事であり、その良し悪しは皆様のセンスにかかっているのです。ぜひ、ここまでに紹介した法則を使いこなせるようになってください(もちろん、型破りな表現をあえて選択しても構いません)。

これから映画を見るときには、その映画内のショットがどんな構図になっているか、どんな透視図法が使われているかまで観察しましょう。そうすれば、より一層、映画を観ることが楽しくなるはずです。さらに奥深いカメラワーク(シネマトグラフィー)に関しては、別の機会に解説します。

今回のレッスンは以上です。第7回では三点透視図法について解説します。ぜひお付き合いください。

TEXT&ARTWORK_伊藤頼子

EDIT_尾形美幸(CGWORLD)

PHOTO_弘田充