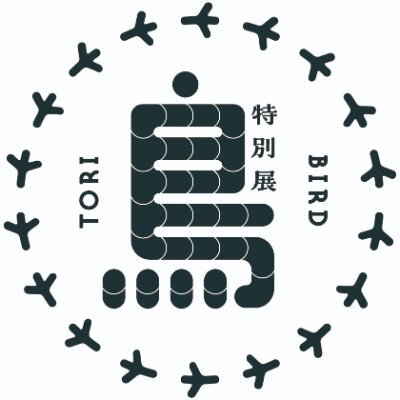

昨年東京・上野の国立科学博物館(以下、科博)にて開催された特別展「鳥」では、普段は一般公開されない貴重な標本を含めた全600点以上の鳥類の展示物が公開され、連日多くの来場者で賑わった。

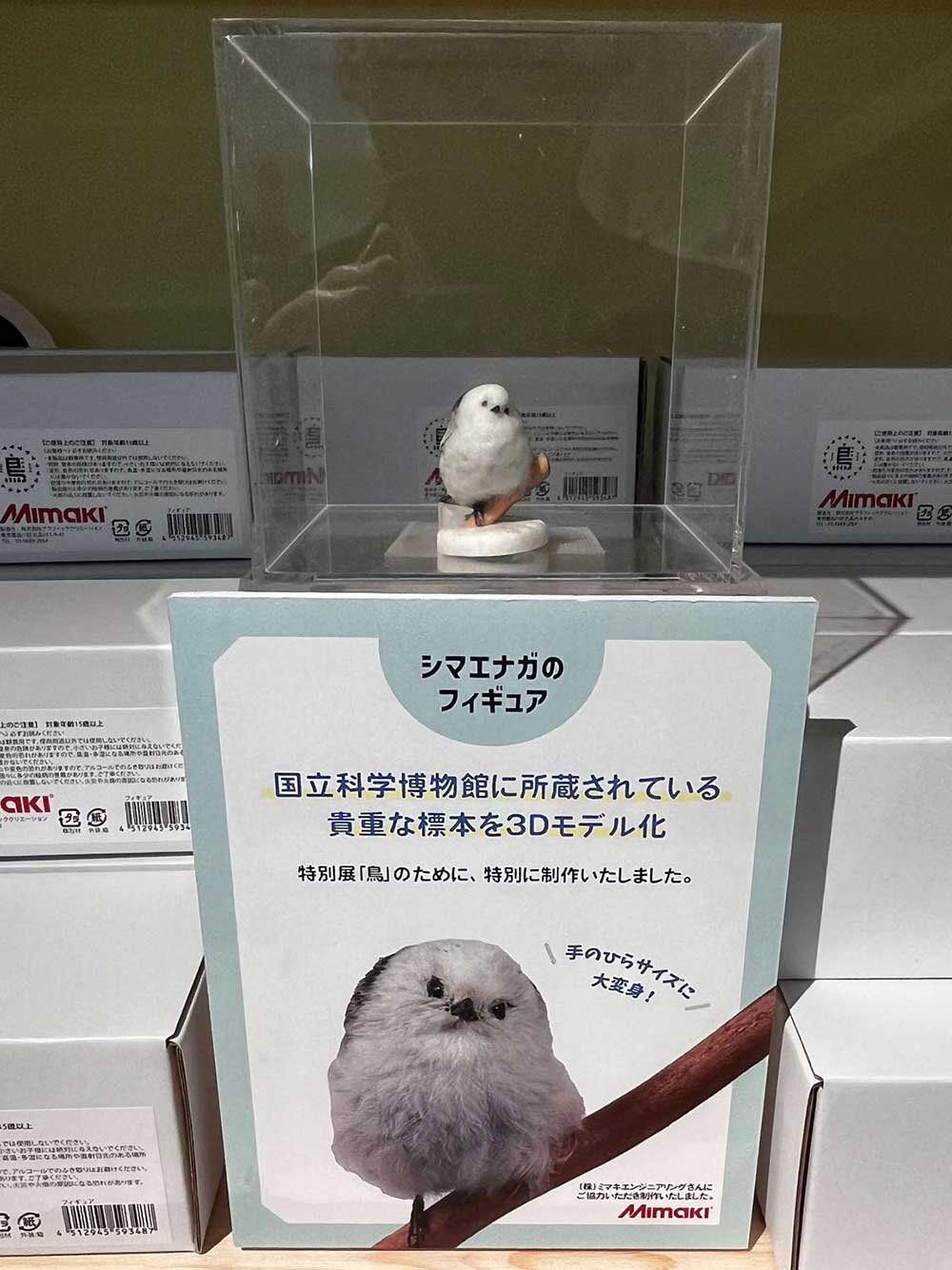

そんな特別展「鳥」の「ウェルカムバード」を務めたのは、雪の妖精と称される白くて丸く小さな鳥、シマエナガの剥製標本だ。物販ではこのシマエナガを象ったフィギュアが大きな人気を博し、SNSでも話題を集めた。

実はこのシマエナガのフィギュアは、ウェルカムバードとして展示されていたシマエナガの剥製標本を3Dスキャンし、ミマキエンジニアリングのフルカラー3Dプリンタで出力されたものだ。この新たな試みがどのように実現したのか、特別展「鳥」およびシマエナガのフィギュアの制作に携わったメンバーに話を聞いた。

丸山利之氏

日本経済新聞社 メディアビジネス イベント・企画ユニット事業部

科学事業担当部長

2017年から国立科学博物館で展覧会を行う科学展覧会のチームに加わり、特別展「鳥」の他にも「日本を変えた千の技術博」「大地のハンター展」「化石ハンター展」などの企画を担当。

共催の国立科学博物館とともに展示構成、図録制作や予算管理など展覧会運営に関わる全ての業務に幅広く携わる。

小峯麻由氏

テレビ東京メディアネット

IP事業本部ビジネスソリューション部

特別展「鳥」における物販全体を担当。シマエナガフィギュアの受注から発注、販売までのプロセスを管理。

上原久幸氏

株式会社ミマキエンジニアリング

JP事業部特販部 3D営業グループ

フルカラー3Dプリンタの日本国内におけるマーケティングや、顧客の課題解決を担当している。特別展「鳥」では、シマエナガフィギュアの企画・開発を行った。

シマエナガの標本が、小さくなって持って帰れるフィギュアに

CGWORLD(以下、CGW):特別展「鳥」で販売されたシマエナガのフィギュアは、非常に反響が大きかったと聞いています。皆さんのもとにはどのような声が届きましたか?

丸山利之氏(以下、丸山):企画当初はどのくらい売れるか未知数で、制作数を絞っていたことから、売り切れて入荷待ちになることが多かった商品なのですが、SNS上で再入荷のお知らせをあげると、可愛すぎてあざとい、リアル、これを買うために科博に行く価値あり、といったコメントをいただきました。

小峯麻由氏(以下、小峯):同じく、「可愛い」というコメントをたくさん拝見しました。購入後、SNSに写真を上げてくださった方もたくさんいましたね。

CGW:フィギュアの人気の秘密は、やはりその可愛さでしょうか。

小峯:もちろん「可愛さ」が一番にあると思います。シマエナガの身体の小ささと顔立ちの可愛らしさ、そのどちらもフィギュアで再現することができました。

それに加えて「レア感」も人気の理由だったと思います。シマエナガはとても人気な鳥なので、モチーフにしたグッズは様々な展開があるのですが、特別展「鳥」限定の特別なフィギュアであり、科博所蔵の標本をそのまま小さくなったものを持って帰れる、という点に価値を感じていただけたのではないでしょうか。

CGW:特別展「鳥」限定の特別感、というお話が出ましたが、改めてこの特別展のコンセプトについて教えてください。

丸山:急速に発展するゲノム解析による研究によって明らかになった最新の進化系統をもとに、鳥類のその特有な体の構造や生態を紹介しながら、鳥たちの多種多様な進化の不思議を学んでいくことを目的とした展覧会です。鳥類をテーマとした特別展を実施するのは、実は科博では初めてのことです。

CGW:そんな特別展「鳥」において、シマエナガの標本を3Dスキャンしてフィギュア化する、という企画に至った経緯について教えてください。

丸山:実はもともと、科博ではシマエナガの剥製標本を所蔵していませんでした。特別展の実施前にたまたま不慮の事故で亡くなった実物の個体を譲り受ける機会があり、「ウェルカムバード」としてシマエナガの剥製標本を製作することができました。実際に出来上がったシマエナガの剥製を見たところ、こちらの指定した以上に見た目が可愛らしく、この子を忠実に再現して、商品として来場者の皆さんに届けられたら、というアイデアが生まれました。

丸山:以前から展示標本の3Dモデル制作において協力関係にあったミマキエンジニアリングさんにフィギュア化について相談したところ、前向きに検討していただき、商品化にこぎつけることができました。

上原久幸氏(以下、上原):特別展「鳥」においては、当初は展示物の標本をフルカラー3Dプリンタで出力するお話をいただき、先行して制作を進めていました。具体的には、科博に常設展示されている鳥や恐竜などのエンドキャスト(生物の頭蓋腔内の、脳が収まっていた空間をかたどったもの)のプリントです。

フィギュアの販売を検討いただくにあたっては、サンプルとしてパブリックに公開されている鷲のスキャンデータを用いて、50~60mmくらいのサイズでプリントしてお見せしました。そのサンプルを見て検討いただいた上で、シマエナガの剥製標本のフィギュア化を進めることが決定しました。

フォトグラメトリのデータをそのまま活かして3Dプリント

CGW:フィギュア化が決まってからの制作フローについて教えてください。

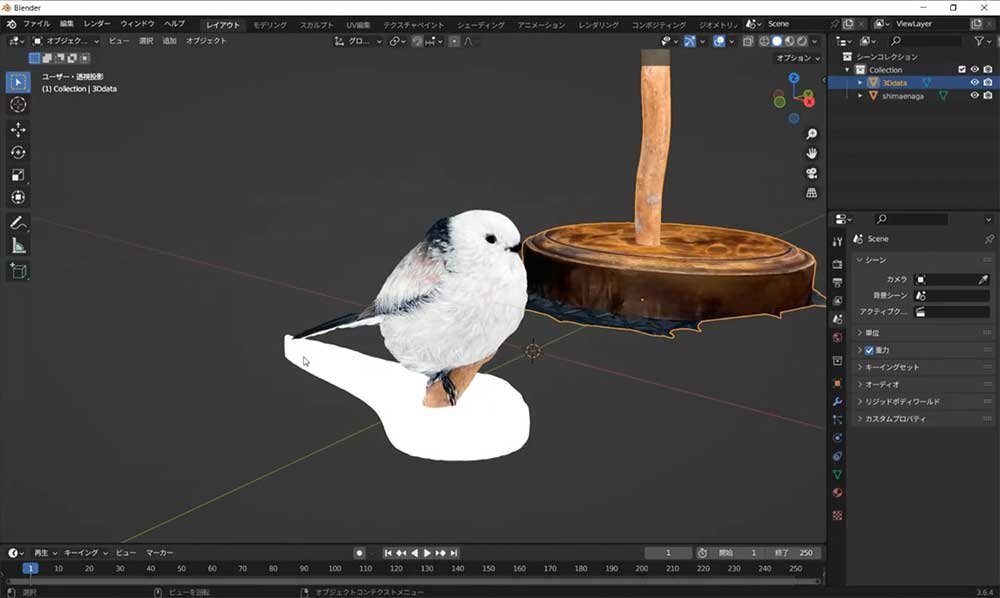

上原:展示物の図録をつくるための撮影が茨城県つくば市の国立科学博物館で行われたのですが、その際にシマエナガの剥製標本の3Dスキャンも同時に行いました。スキャン作業は当日約15分程度で完了し、その後の3Dモデルの生成も約20分程度で完了しました。

上原:実際の剥製標本は、木の枝にとまった状態で保管されているのですが、木の枝全体までフィギュアとしてつくってしまうと非常に大きく高価になってしまうため、枝に止まっている状態はそのまま残しつつサイズを調整していきました。

CGW:サイズの検討は、どのような観点から行われたのでしょうか。

丸山:原寸大(シマエナガの平均的な体長は尾羽まで含めて約140mm)でつくりたい、という思いもありましたが、より多くの人が手に取りやすい販売価格になるよう調整した結果、最終的にはシマエナガの頭から台座の下からシマエナガの頭までで高さ35mmのサイズになりました。

上原:もう少し大きい40mmのサンプルなど、何種類かつくって見ていただいたうえで、サイズを決定しましたね。

CGW:サンプルのシマエナガフィギュアを手に取った際の第一印象はいかがでしたか?

小峯:とにかく可愛らしくて、「ここまで再現できるんだ!」というのが率直な感想でした。あらかじめシマエナガの標本の実物を直接見ていたので、この再現度合いで手のひらサイズになるのはすごいと思いました。サンプルの時点で、販売されたものとほぼ同等のクオリティでしたね。

CGW:初回のサンプルから、ブラッシュアップされた点はありますか?

上原:当初はただスキャンするだけでなく、そこから手を加えてデフォルメ化する案もありました。しかし、実際に3Dスキャンしたデータのままプリントしたサンプルを見たところ、人の手は加えずに撮ったそのままのものがいいね、という意見で満場一致しました。そのため、色味の調整はしましたが、シマエナガのモデル自体には手を加えてはいません。

CGW:色味はどのような観点で修正されたのでしょうか?

上原:フォトグラメトリでモデル生成する際の特徴として、スキャンする現場のライトの位置の影響で影になっている箇所が実物より青みが強くなります。この色味をそのままフィギュア化すると、実物の標本の色から離れてしまうため、より実物に近い色で出力されるようにPhotoshopで調整を行いました。

小峯:あとは尾羽を補強するための方法を複数サンプルで出していただいて、相談しながら最終的なものに進めたと記憶しています。

上原:そうですね。シマエナガは尾羽が長いため、梱包時や輸送中に曲がったり折れたりする懸念がありました。この懸念点を、尾羽を台座と一体化させることで解消しました。台座はBlenderでつくっています。

3Dプリンタが博物館や期間限定イベントにもたらす、新たな可能性

CGW:企画からフィギュアの販売までには、どの程度の期間を要しましたか?

上原:サンプルの鷲のフィギュアをお送りしたのが2024年の3月で、7月にシマエナガのフィギュア制作が決定しました。8月7日につくばでシマエナガの剥製標本を3Dスキャンし、最初のシマエナガのサンプルを8月19日にご提出しています。8月末に、フィギュアの細かな仕様についてのミーティングを行いました。

小峯:色味の調整や土台の制作などの調整は9月中に完了いただき、10月1日に初回生産分としてフィギュアを100個発注しました。

CGW:剥製標本のスキャンから発注まで、2ヶ月で完了したのですね。フィギュアが科博のショップに並んだのはいつからですか?

小峯:11月1日の、特別展「鳥」開幕前日の内覧会から販売を始めました。

上原:実はフィギュアの生産よりも、それを入れる箱の手配のほうに時間がかかったという裏話があります。フィギュアは3Dプリンタでつくるので、データが完成していればすぐにプリントできるのですが、梱包用の箱はぴったりのサイズのものが最初から存在するわけではないので、確保に一定の時間がかかります。追加発注の際にも、フィギュアのプリントはすぐにできるのですが、特注の箱を改めて用意するまでに一定の時間を要しました。

CGW:こういった博物館でのイベントのグッズ販売において、フィギュアはスタンダードな商品なのでしょうか。

小峯:既製品ではなく、オリジナルグッズとしてフィギュアをつくり、販売するのは初めての経験でした。期間限定のイベントで人気を博すグッズのジャンルは、そのイベントのターゲットによって様々ですが、共通点として言えるのは「そのイベントでしか、その場所でしか買えないグッズ」、それを購入して家に持ち帰るという体験に価値を見出していただいていると感じています。

CGW:今回のシマエナガのフィギュアは、最終的に何個売れたのでしょうか?

小峯:1,000個です。最初の3日間で、初回生産の100個が売り切れる人気ぶりでした。その後は、100個から300個の量で都度再発注させてもらいました。

上原:最初の100個が売り切れた後、すぐに追加の制作を手配したのですが、先ほどお話ししたように箱の発注に時間を要し、再入荷までに1週間程度お待ちいただくことになりました。

▲特別展「鳥」公式アカウントによる、SNSでの再入荷のお知らせポスト【入荷しました】#鳥展 、連日たくさんのご来場をいただき、おかげさまでショップの売上も大変好調です。

— 【公式】特別展「鳥」 (@toritenjp) November 15, 2024

開幕すぐに品切れしてしまいご迷惑をおかけしました「標本3Dモデル シマエナガフィギュア」ですが、本日入荷しましたので、明日からお買い求めいただけます!… pic.twitter.com/baQVpwBHMj

CGW:今回のように、3Dプリンタで複数回同じフィギュアを100個単位で生産するケースはこれまでにありましたか?

上原:今回のように短いスパンで何度も大量に生産したことはこれまでにありませんでした。4ヶ月間という長い期間博物館で開催されているイベントのグッズ制作自体が、初めての試みでしたね。

小峯:立体物のグッズは通常生産に時間がかかりますし、ものによっては3ヶ月前に発注しないと間に合いません。イベントの開催期間が3ヶ月間だった場合、開催期間前に販売数を想定して発注した分しか売れないケースも多いです。そんな中で、2週間単位で、最短スケジュールで何度も再販ができたことは本当にありがたかったですし、来場された皆さんにも喜んでいただけたのではないかと感じています。

CGW:最後に、皆様が感じた、3Dプリントの今後の可能性についてお聞かせください。

丸山:これまでにも展示物の標本制作において活用してきた手段であり、これからも標本制作がメインであることに変わりはありません。

特に貴重な標本に関しては実物の展示が難しいものも多く、博物館における3Dモデル・3Dプリントの重要性は今後も増していくと思います。

小峯:これまで私にとって3Dスキャンは身近なものではなかったのですが、今回の経験を経て、実在するものの細かな造形を再現できることや、短いスパンでの追加発注がしやすいことなど、様々なメリットがあることがわかりました。今後も、開催期間の限られたイベントでそこでしかつくれないオリジナルのグッズをつくったり、ぬいぐるみなどでは再現の難しい立体物などをつくったりする際に、3Dプリントを検討したいです。

ミマキエンジニアリング フルカラー3Dプリンタ 3DUJ-2207

UV硬化インクジェット方式で1,000万色以上のフルカラー造形を実現する小型3Dプリンタ。従来の石膏方式に比べて約2倍の高精細な色表現を可能とする。造形後の色付けでは難しかった微細な色彩の再現、フィギュアやグッズの開発・生産をはじめ、質感を求められる工業デザインの分野で活用できる。

詳細はこちらお問い合わせ

株式会社ミマキエンジニアリング

japan.mimaki.com

3Dプリンタに関するお問い合わせ、サンプル作成のご依頼はこちら

japan.mimaki.com/inquiry/3dprinter

TEXT__オムライス駆

EDIT_Mana Okubo(CGWORLD)