『FINAL FANTASY VII (以下、FFVII)』完全リメイク3部作の2作目として、『FFVII REMAKE(以下、REMAKE)』から4年を経てリリースされた『FINAL FANTASY VII REBIRTH(以下、REBIRTH)』。

前作と地続きでありながらPS5のパワーによってさらに微細に描き出される本作の開発について、5回に分けて紹介していく。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 311(2024年7月号)からの転載となります。

関連記事

・プラットフォームと描画設計の刷新で画面密度を向上した『FINAL FANTASY VII REBIRTH』(1)開発方針編

・PS5の恩恵を得てより詳細に描かれる『FFVII』のキャラクターたち〜『FINAL FANTASY VII REBIRTH』(2)キャラクター制作編

仲間との一体感を意識した多彩なモーション

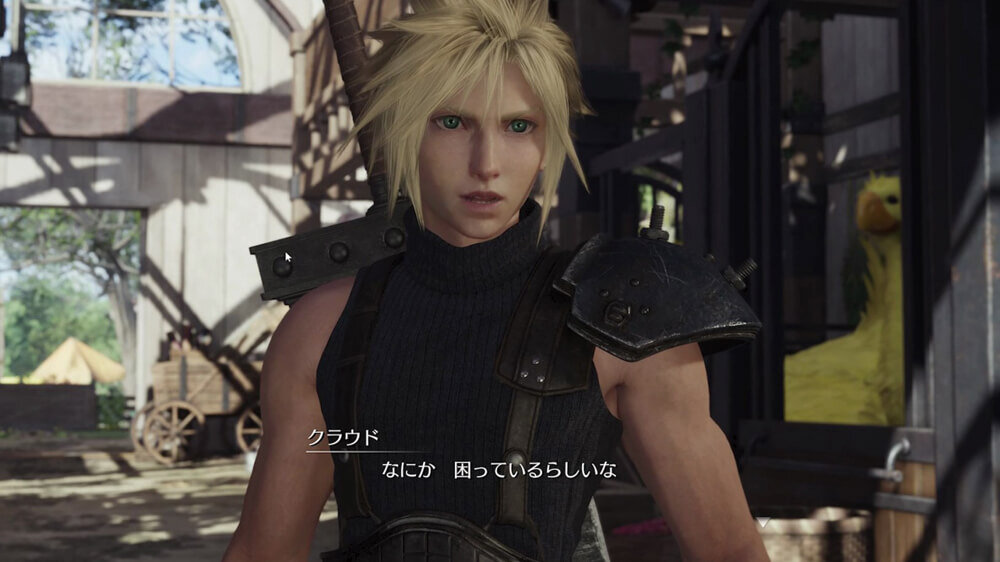

頭身はリアルでありながらも完全なフォトリアルとは異なるという意識は、モーション制作にも通じている。「生々しいリアルさではなくケレン味を効かせ、若干アニメチックなところも含みつつ総合的に『FFVII』の世界観を表現しようとしています。これは前作から変わりません」(アニメーションディレクター・相馬文志氏)。

相馬文志氏

アニメーションディレクター

一方で本作での取り組みとしては、ミッドガルから外に出て世界を旅するというゲーム全体のコンセプトを受けて、仲間と一緒に旅をしている感覚、仲間との一体感を引き出すよう努めたとのこと。それらが新要素としての連携モーションやアビリティにつながっている。

発売・開発:スクウェア・エニックス

リリース:発売中

価格:9,878円(通常版)

Platform:PS5

ジャンル:RPG

www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth

© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

広大なフィールド上での無数のアクションや、移動手段となるチョコボへの騎乗などは「レベルモーション」というくくりで分担。一部のキャラクターはチョコボ騎乗時にもキャラクター性が表れ、特にレッドXIIIの騎乗時の様子はSNSでも話題を呼んだ。

「レッドXIIIなら自分で走ってもいいのではとも思いましたが、実際面白いですし、彼がチョコボに乗るならほかのことも何でもありだよね、という作品自体のユーモアも感じられて、遊び心をもってモーションを制作することができました」(アニメーションディレクター(レベル)・長塚拓幸氏)。

長塚拓幸氏

アニメーションディレクター(レベル)

また、本作では大規模な破壊シーンが前作より増えたこともあり、ENV(背景)班と協力しつつTA班がHoudiniを使用した破壊表現を担当、最終的なチェックをアニメーション班が行なった。触手を自動で動かすしくみも用意し、これはエネミーなどで多用された。そのほか草・木の揺れ、川・滝の流れ、フィーラーの大群のベースとなる頂点アニメーションもENV班、TA班と協力して制作した。

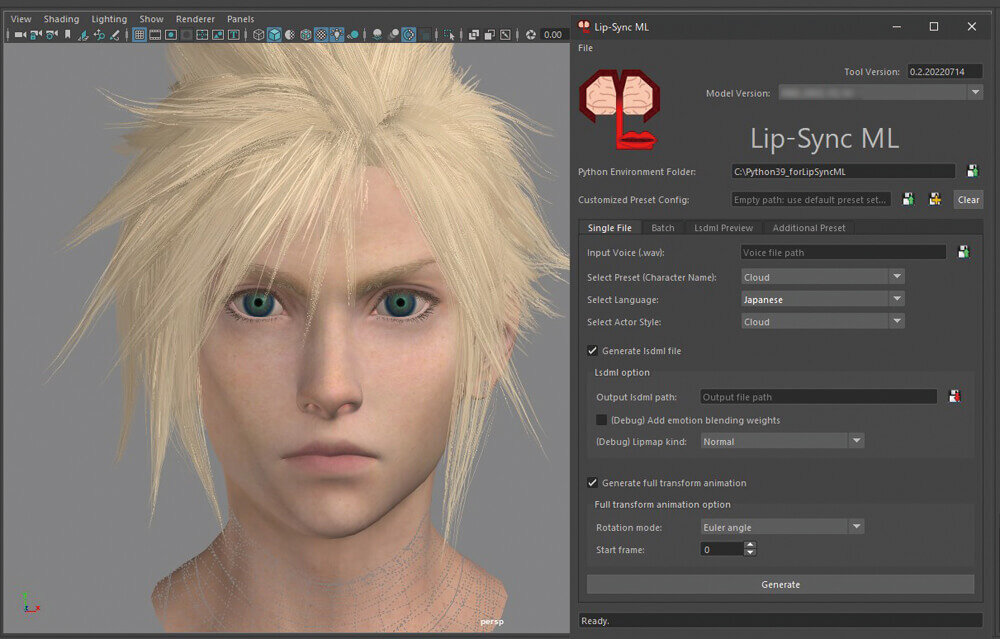

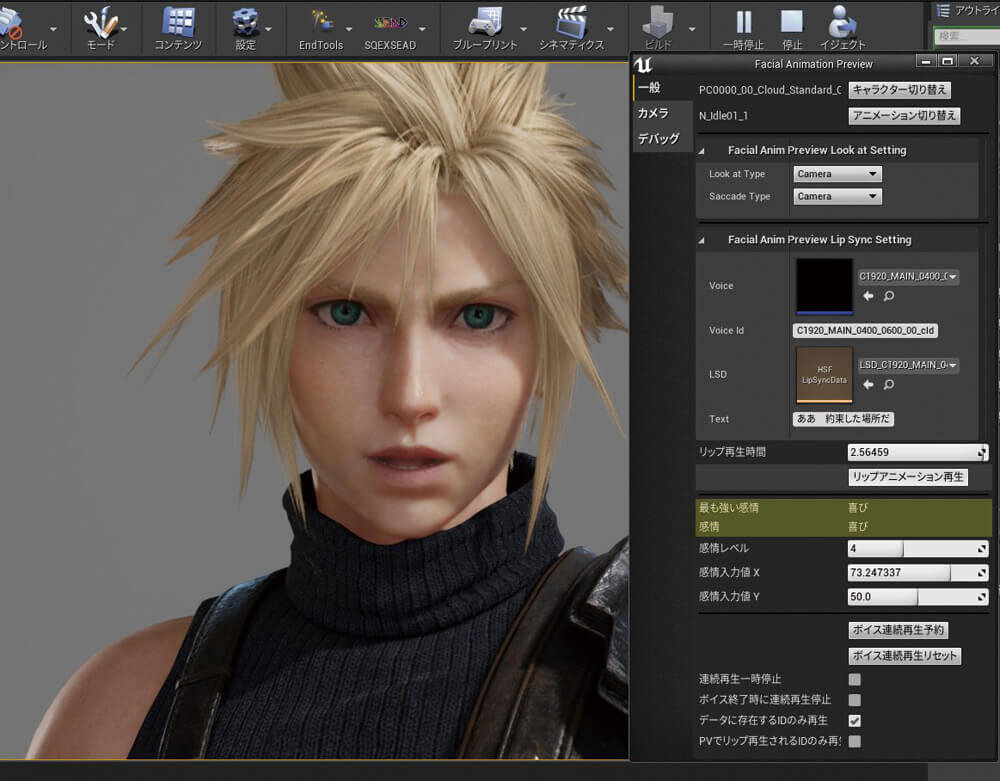

フェイシャルはポリゴン数増加に伴い、より滑らかな表現が可能となった。リップシンクには機械学習を用いた「Lip-Sync ML」を新開発、音声からの口パク生成に威力を発揮した。これは簡易なカットシーンに相当する「プランナーイベント」でも活躍。プランナーイベント制作フローの改善と相まって、一部は簡易ながらカットシーンに比肩する仕上がりとなったという。

岩澤 晃氏

フェイシャルディレクター

個性が際立つレベルモーション

レベルモーションには、キャラクターそれぞれの特色が表れている。

-

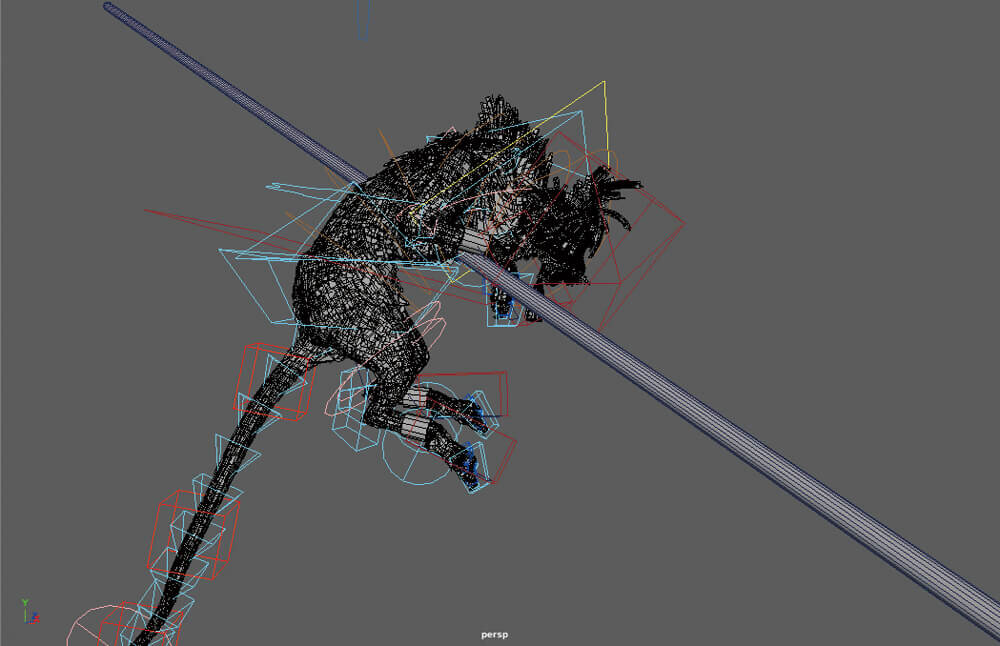

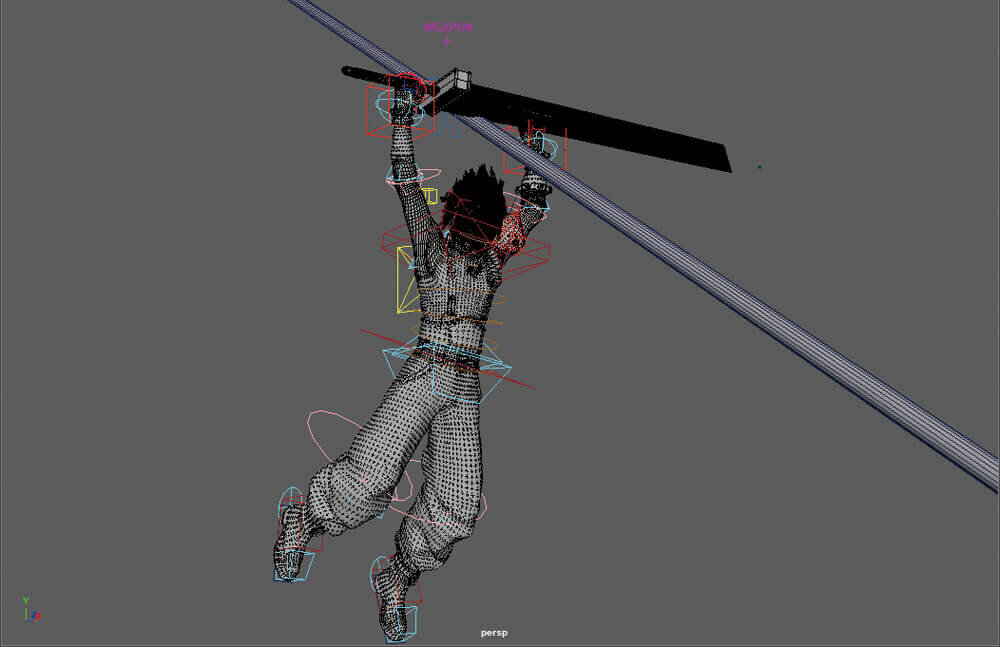

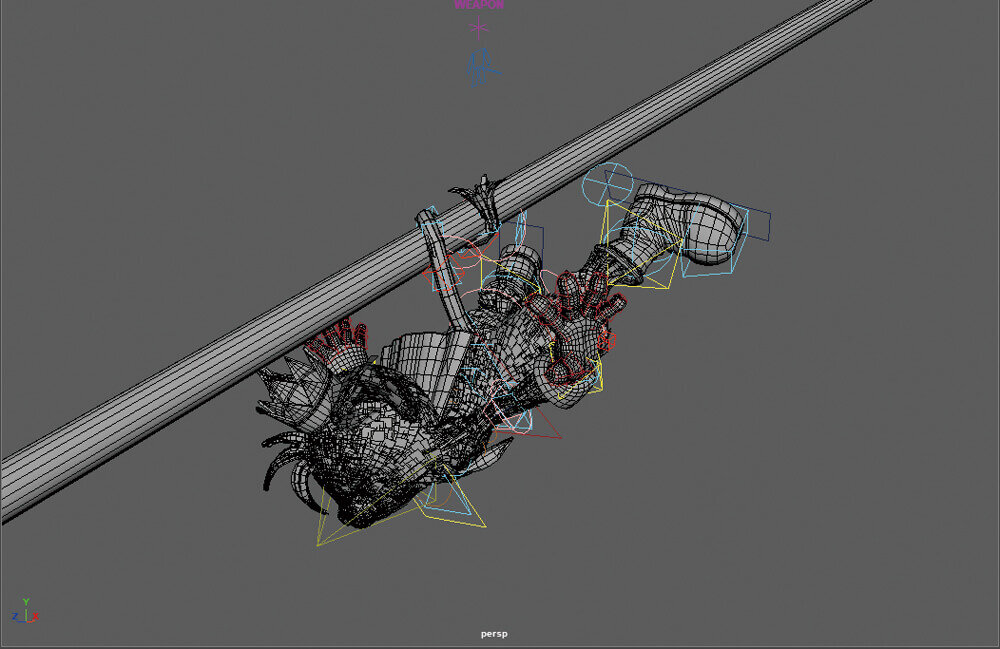

▲ジップライン移動時のモーション。クラウドは武器を使って滑っており、これが基本コンセプトとなっている -

▲Mayaでの作業画面

-

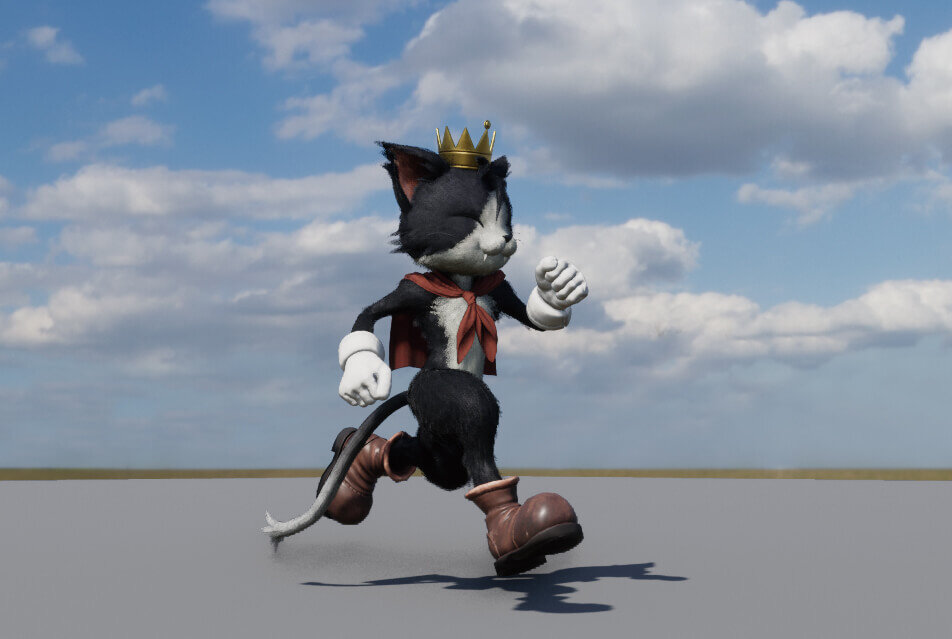

▲ケットシー。両手を広げた滑空するようなポーズで、尻尾で滑っている…… -

▲「手に持っているメガホンで滑るのか? となりましたが、ジップラインに引っかけるには短いよねということでこのかたちになりました」(長塚氏)

各キャラクターがチョコボに乗る様子。

キャラクター独自のモーション

本作では回想パートでセフィロスを操作することが可能。そのためセフィロスのプレイヤーモーションも多数制作することになったが、達人然としたキャラクター性から想像が難しい動きも多く、苦労したという。

-

▲セフィロスの崖際移動 -

▲セフィロスのクライミング。本作では広大なだけでなく段差の多いマップを移動するため、段差移動用モーションが数多く作成された。上り下りや高さによって微妙に異なるモーションが用意されている。なお、レッドXIIIも梯子に昇る

個性を表現するフェイシャル

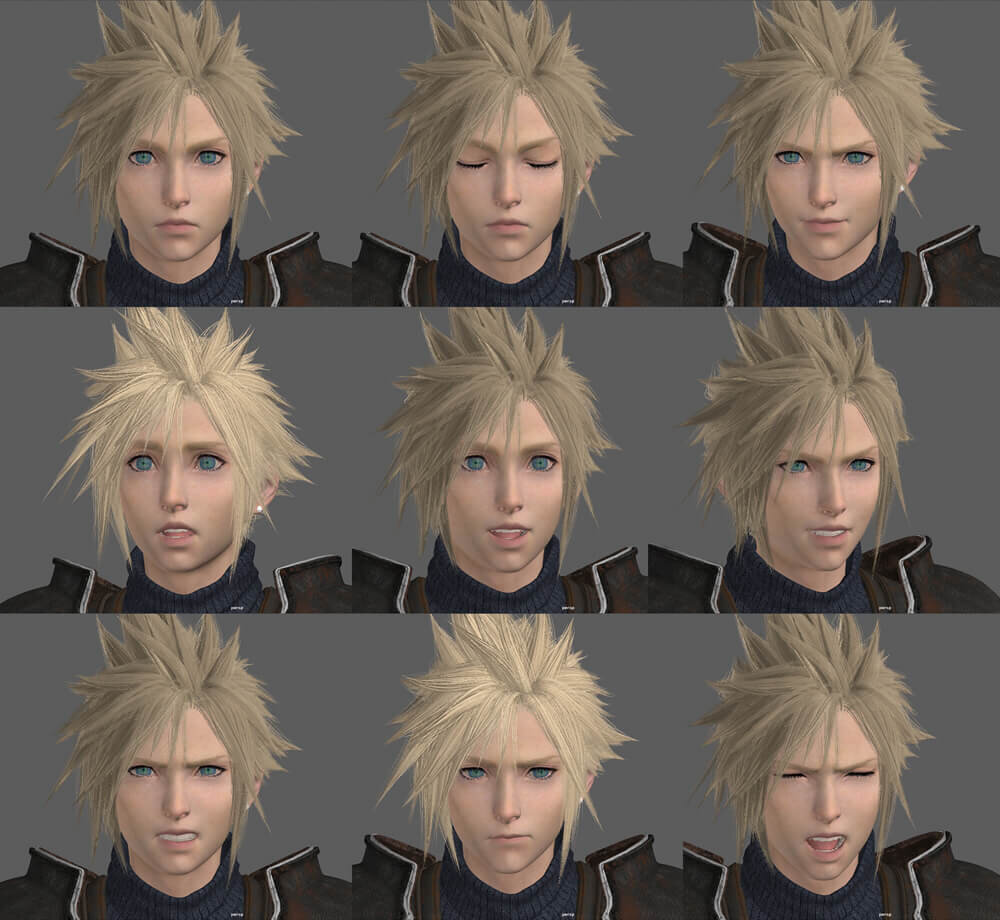

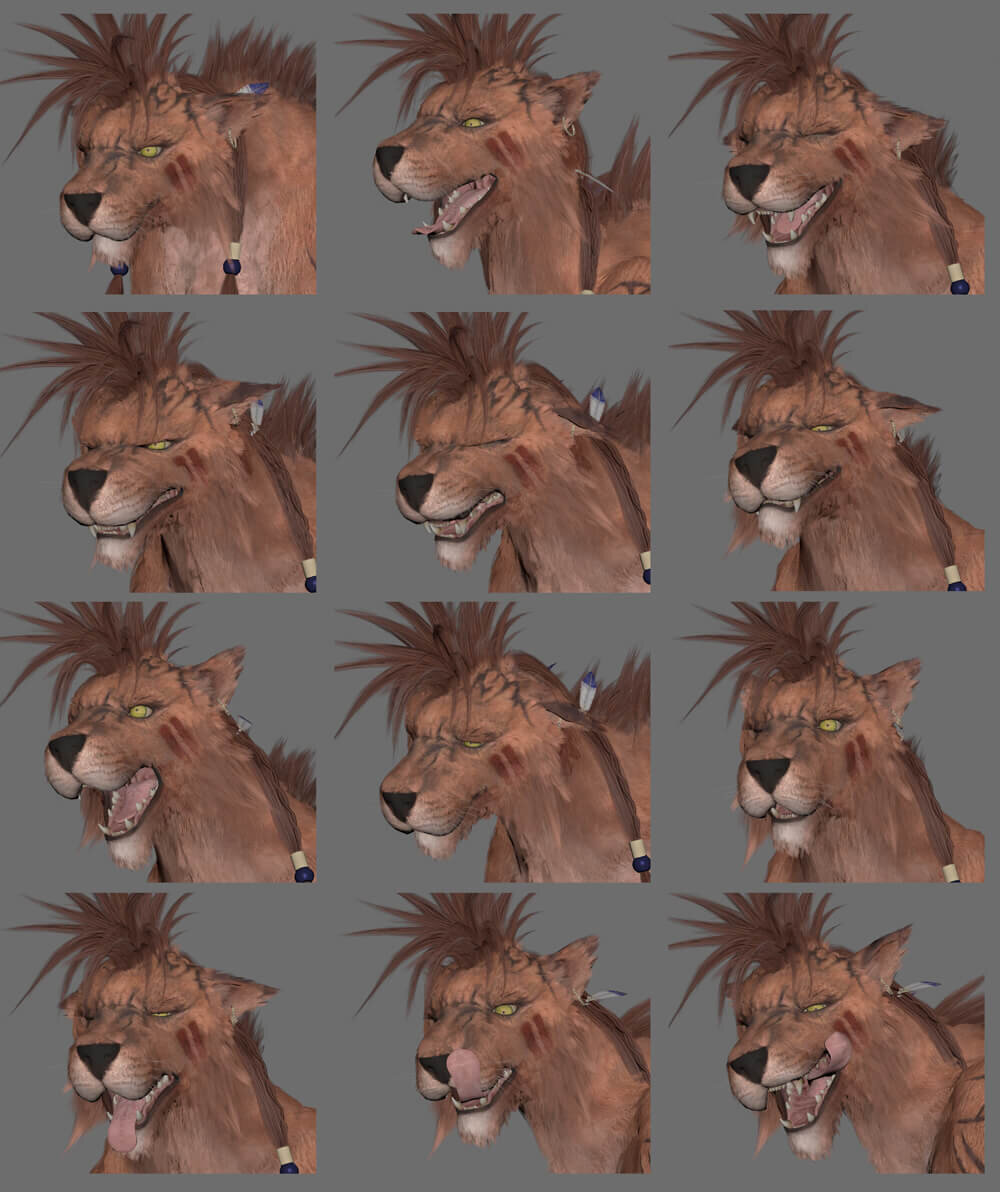

各キャラクターの表情パターン集。よりオーバー気味に表情が付けられている。

-

▲ユフィは原作、『AC』、『DIRGE of CERBERUS -FINAL FANTASY VII-』(2006)など登場作品それぞれに微妙に異なるユフィ像が存在し、本作ではそれらを参照しつつ合わせたような落とし込みを行なっている -

▲レッドXIIIは作中比較的コミカルに描かれることも多いため、狼・虎・ライオンといった動物を参考にしつつも、リアルなだけでは伝わりづらい喜怒哀楽を誇張気味に表現。「表情筋としては本来おかしいかもしれませんがデフォルメして、ユーザーが楽しく感じてくれればそれが一番というつくり方をしています」(フェイシャルディレクター ・岩澤 晃氏)。一方で、舌・耳はリアルな動きとなっている

刷新したリップシンク

簡易イベントであるプランナーイベントにおいてもアップショットが増えるなど前作よりカットシーン寄りにつくり込まれた本作では、自動の表情やリップシンクのクオリティアップが必須となった。

-

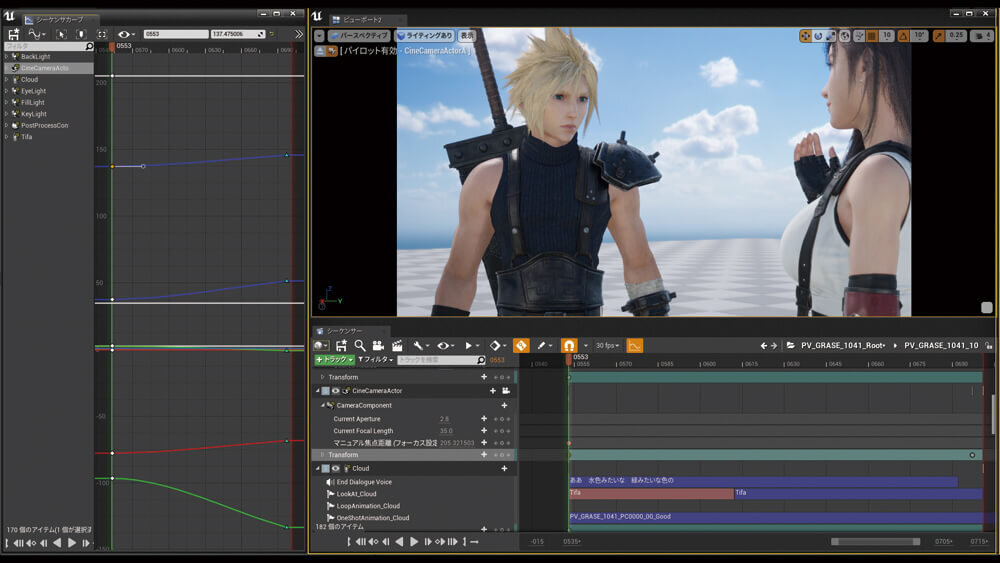

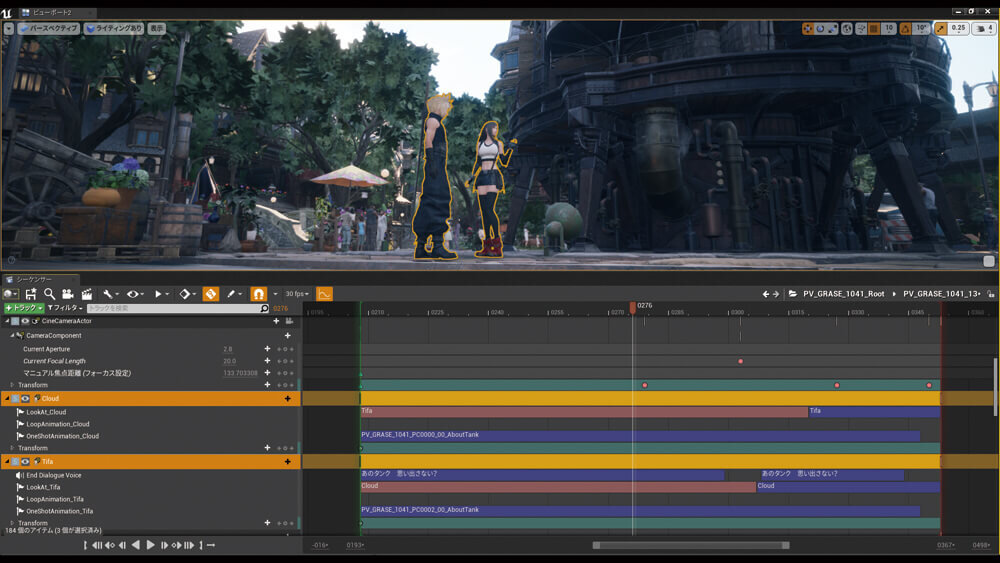

▲新開発された「Lip-Sync ML」は機械学習を用いてリップシンクを自動化するツール。『REMAKE』でのリップシンクデータを学習リソースとしており、まさに本作のクオリティアップのための一手となっている。前作で活躍した「Happy Sad Face」はテキストと音声を用いて音声解析からリップシンクしていたが、Lip-Sync MLは音声のみで形状合わせが可能。「テキスト不要なのでアドリブなどにも対応しやすく、品質もHappy Sad Faceより圧倒的に高くなったので、プランナーイベントなどでもアップショットに堪えられるようになりました」(岩澤氏) -

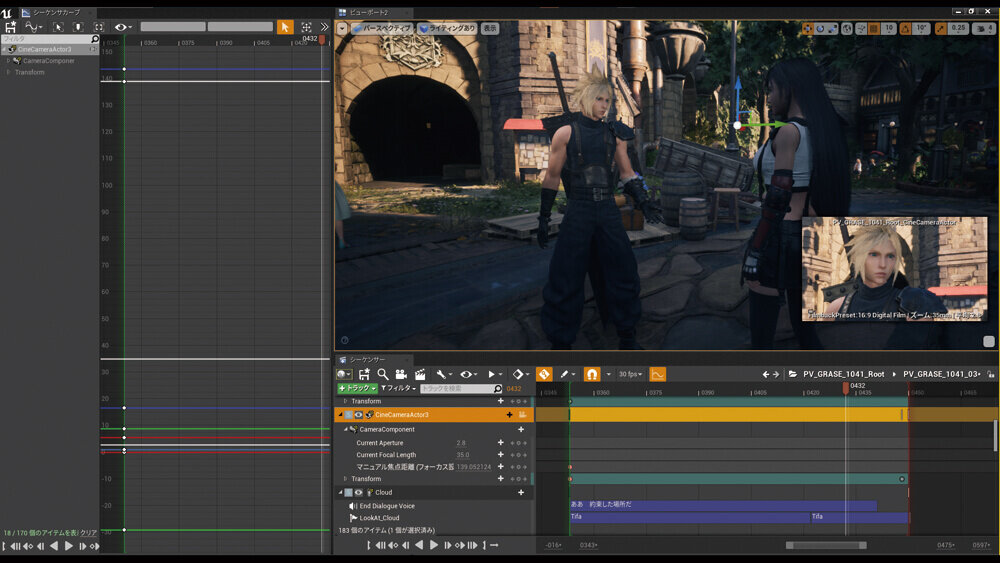

▲UEでのフェイシャルプレビュー。なお、感情分析により表情をつけるST Emotion SDKも前作にひき続き利用されている

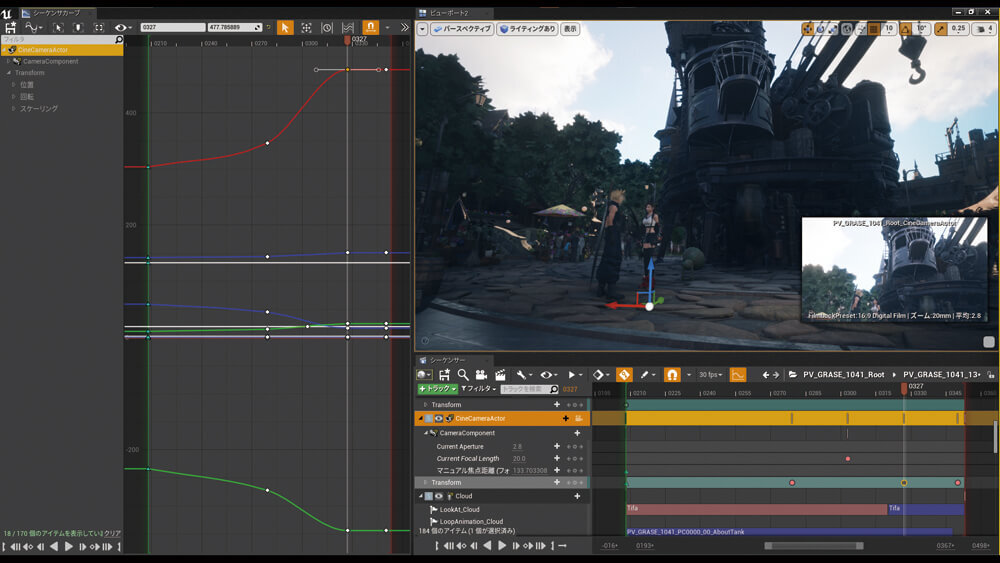

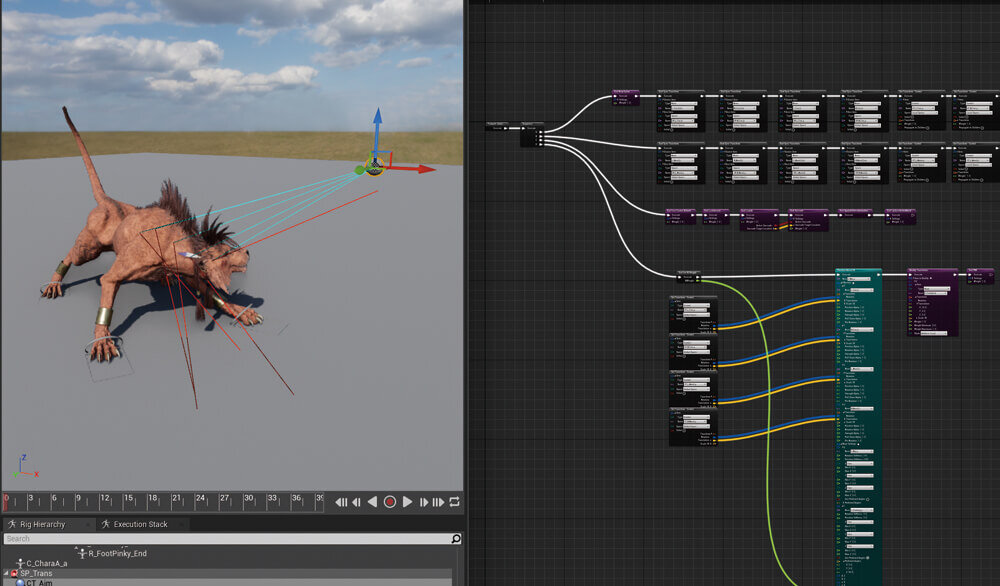

コントロールリグ

前作ではアニメーションポストプロセスエディタから実装した独自コントロールリグとなっていたが、本作ではバージョンアップに伴いエンジン標準のコントロールリグを使用。大きくは変えていないものの、開発環境構築時点では実験的機能だったこともありクラッシュ不具合対応や高速化は行なっている。

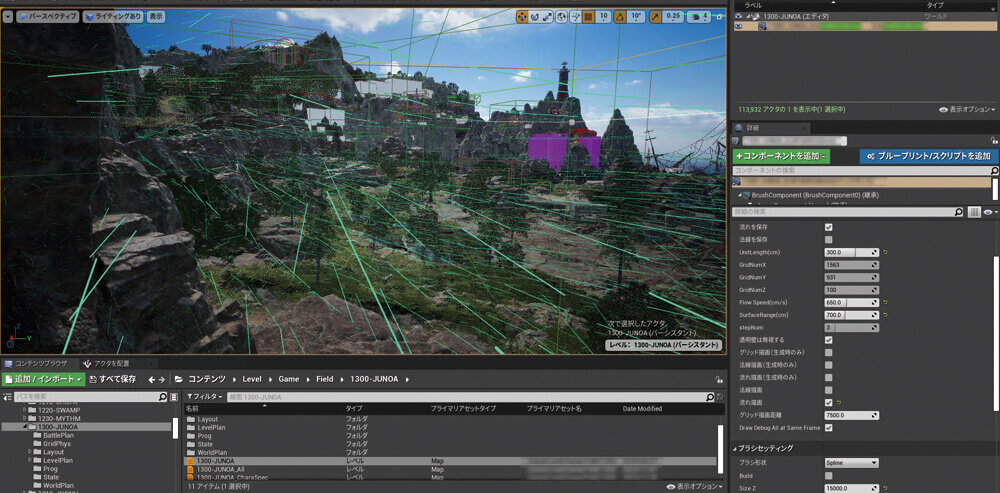

風の設定

本作では屋外のフィールドを冒険するにあたって、地形に沿って風の向き、強さが自動で計算されるしくみを導入。この処理は事前計算となっている。

画像の緑の線が、風のながれを視覚化したもの。この風の設定をモーション班が行なっている。

ミッドガルという空間に限定されていた前作から風のしくみを大きく変え、谷などの入り組んだ自然地形に合わせてシミュレーション。髪や服、レッドXIIIの毛の揺れなどに反映される。無風と考えられるところ以外には基本的に風が吹いているが、キャラクターへの揺れは背景の木の揺れとは異なっており、木はあまり揺れていないのに服は強風のなびき方、といったことが起きないよう調整する必要があった。

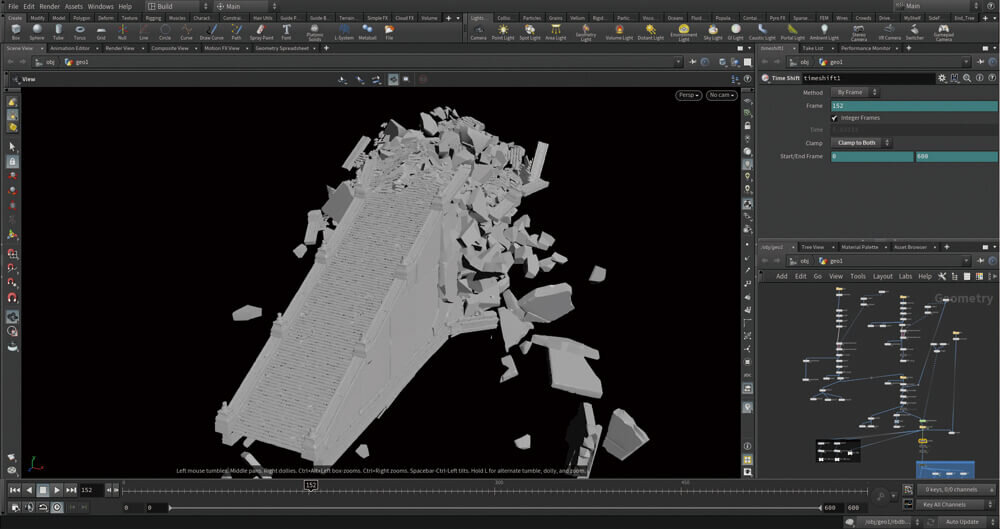

Houdiniによる破壊表現

建物の破壊などのシミュレーションもTA班と協力して制作。「前作ではENV班側で完結してもらっていましたが、それをもう一歩大々的にやっていこうということで、モーション班とTAが連携してHoudiniでの破砕表現などをやっていきました」(相馬氏)。

-

▲Houdiniでの破壊表現 -

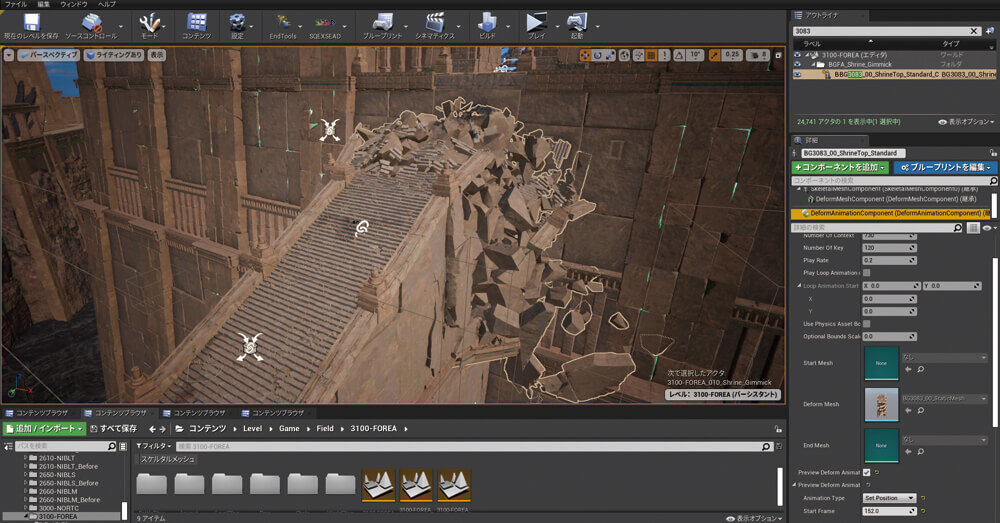

▲UEに読み込んだ様子。形状変化が起こるメッシュのための「Deform Animation Component」が用意されており、そこで読み込むアセットやスタート・エンドを指定できるようになっている

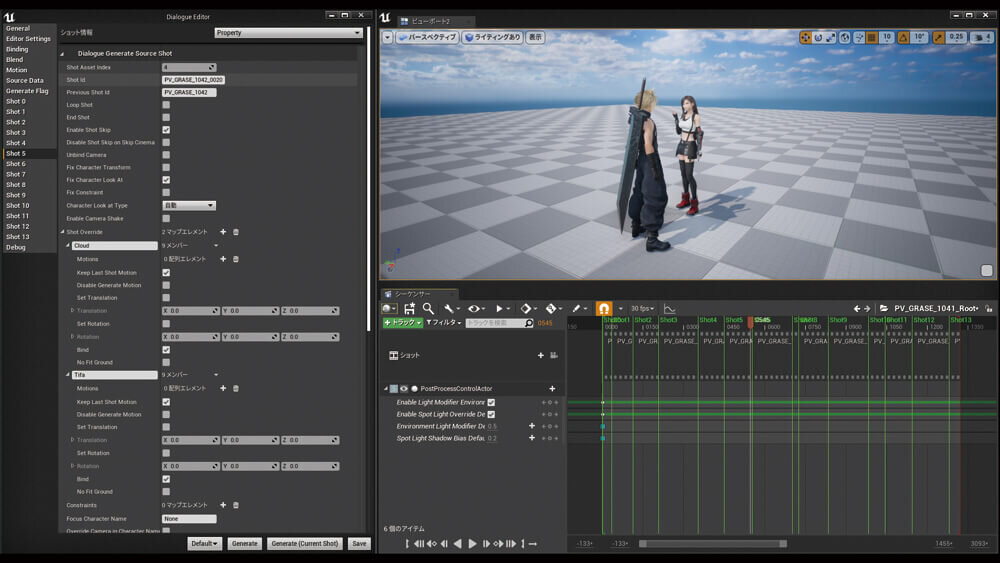

大幅に進化した簡易イベント「プランナーイベント」

▲完成したプランナーイベント

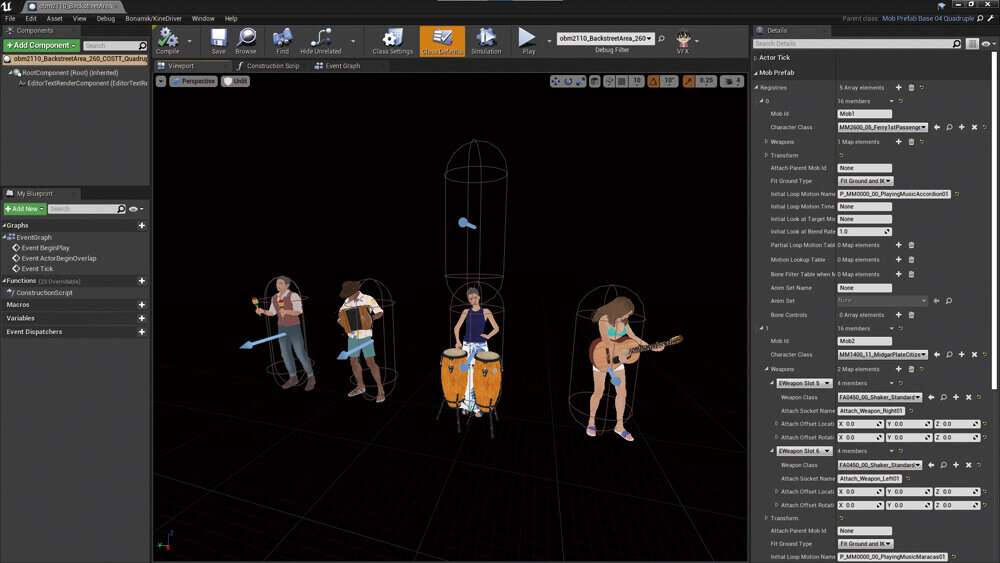

モブプレハブによる群集表現

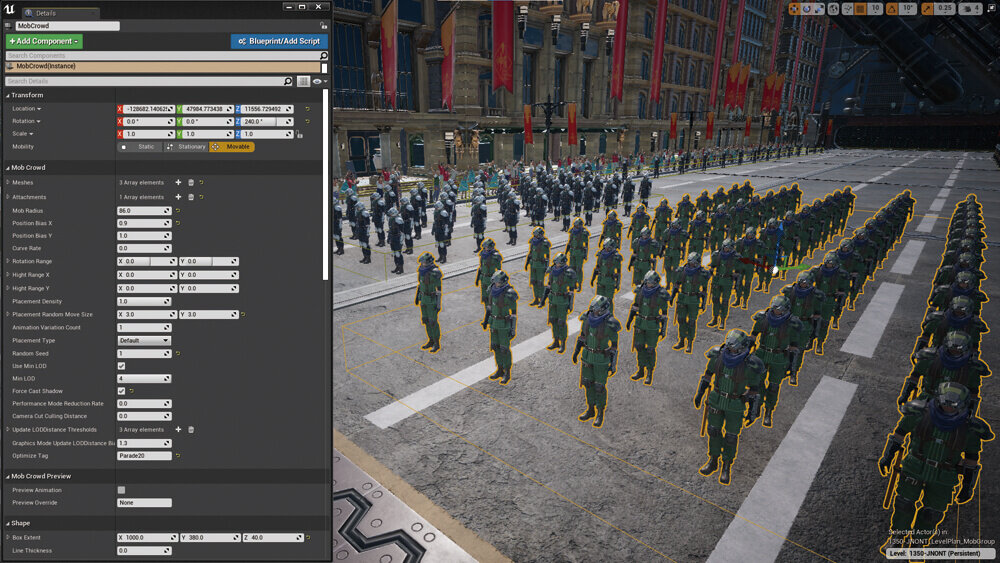

モブは配置のしくみを前作から刷新。例えば前作ではコルネオコロッセオにおける観客などがモブ表現として挙げられるが、ポリゴン数、ジョイント数を削減した簡易モデルを配置し、応援モーションをながし込むといったオーソドックスな手法だった。

-

▲パレードの群衆表現。こうした前作で見られなかったような大量の群衆が登場する場面について、上記システムを用意することでより演出的に対応できるようになった -

▲MobCrowdアクターのパラメータ。モブの間隔や位置・角度のランダム度合い、ランダムシードなどでモブ全体を管理する

CGWORLD 2024年7月号 vol.311

特集:とことん深掘り! アニメの3Dレイアウト

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2024年6月10日

価格:1,540 円(税込)

TEXT_ks

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada