CGWORLD vol.321の特集「セガのゲームで学ぶ 3DCGの基礎」では、デザイナーの仕事で必要とされる3DCGの基礎知識を、セガのゲームや同社の新人研修資料を引用しながら、3D初心者向けに体系的に解説した。本特集の中から、「PART 1 インタビュー:セガの新人研修を紐解く」を全2回に分けて転載する。

関連記事

様々な職種の仕事を実際に体験し、開発の全体像を理解してもらう

セガのJA Studios 第1事業本部 第2事業部は、 ソニックシリーズやぷよぷよシリーズ、各種アーケードタイトルなどを開発している。同事業部の新人研修を紐解くことで、新人に求められる知識や技術を探る。

CGWORLD(以下、CGW):セガの新人研修は、事業部単位で実施されるのでしょうか?

三浦義貴氏(以下、三浦):最初は事業部単位ではなく、開発職・総合職を含めた新卒全員で受ける"合同新入社員研修"として実施します。本研修の目的は、セガの開発フローやコンプライアンスなど、基本的な知識を身につけることです。期間は約1ヶ月で、終了後のGW明けから各事業部に正式配属されます。

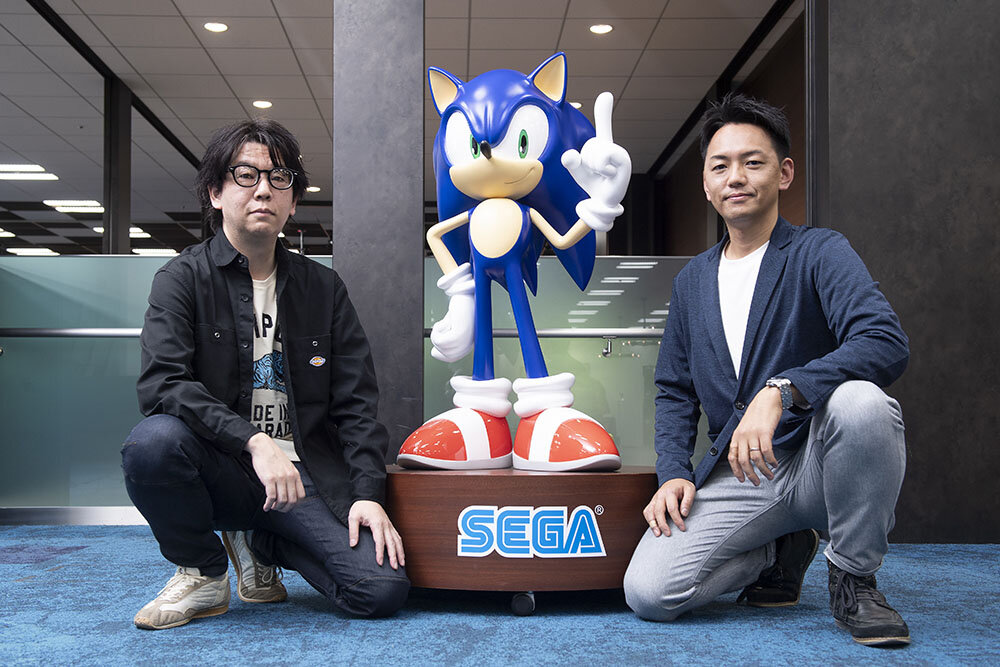

三浦義貴氏

セガ JA Studios 第1事業本部 第2事業部 第2開発2部 第1デザインセクション セクションマネージャー/アートディレクター。美術大学でグラフィックデザインを専攻し、1997年に新卒でセガへ入社。ソニックシリーズの背景制作に長年携わり、『ソニックフロンティア』(2022)ではアートディレクターを務める。

阿部浩之氏(以下、阿部):配属自体は、採用時の書類選考や面接の段階で、各事業部が「どんな人材がほしいか」を検討し、候補者を選ぶところから始まります。もしほかの事業部と候補者が重なった場合は、話し合いを経て決定します。本人の希望も考慮しながら最終的な配属先を決め、合同新入社員研修が始まる時点でほぼ確定しているかたちですね。

阿部浩之氏

セガ JA Studios 第1事業本部 第2事業部 第2開発2部 第2デザインセクション セクションマネージャー/リードキャラクターアニメーター。2008年に中途採用でセガに入社。モーションデザイナーとして、スポーツゲームやソニックシリーズの開発に携わる。『ソニックフロンティア』ではキャラクターアニメーションリードを務める。

三浦:配属後は、開発職に特化した専門的な研修を事業部単位で行います。第2事業部の新人研修の期間は約5ヶ月で、デザイナーの場合は最初から背景モデラー、アニメーターなどの各職種に特化した研修を受けるのではなく、様々な職種の仕事を実際に体験しながら、ゲーム開発の全体像を理解してもらうことを重視しています。一方で、すぐに実際のプロジェクトにアサインし、オン・ザ・ジョブ・トレーニングで学んでもらう事業部もあります。昨今はゲーム開発の分業化が進んでいるので、早い段階から専門領域に特化した経験を積むことも有効な選択だと思います。

CGW:新人研修の内容は、事業部ごとの判断に任されているわけですね。第2事業部には、どんな人が採用されるのでしょうか?

阿部:採用者のバックグラウンドは多様で、美術大学の造形学部やデザイン学部、美術系以外の大学、CGの専門学校など幅広いです。基礎造形力を重視しているので、美術大学出身者の採用率は高い傾向にありますが、それ以外でもしっかりと実力を備えていれば採用の可能性は十分にあります。外国籍の応募者も徐々に増えており、日本語での意思疎通ができることを前提に選考しています。

三浦:最近の応募者はしっかり情報収集をしており、在学中から志望職種を決めている場合が多いので、ゲーム開発や職種まで意識した作品をつくる人が増えています。そんな中で私たちが特に重視するのは、発想力やオリジナリティです。例えばモデラーの場合は、単にデッサンが上手いだけでは不十分で、クリエイティビティのある人を求めています。

阿部:アニメーターの場合は、最近はオンラインスクールやセミナーなどの学習環境が整っているので、ウォークサイクルなどの基礎ができる人が増えています。だからこそ、「その人なりのアイデアや独自性をどう出せるか」が問われます。同じ専門学校の学生の場合、デモリールの構成が全員一緒というケースもよくありますが、そんな中でオリジナリティを発揮できるかを見ています。

三浦:偉そうなことを言っていますが、正直、自分が学生の頃にそれができていたかと言われると、厳しいんですけどね(笑)。今は応募者のレベルが上がっているので、自分のことは棚上げして選考しています。

CGW:そういう話は他社でも聞きます(笑)

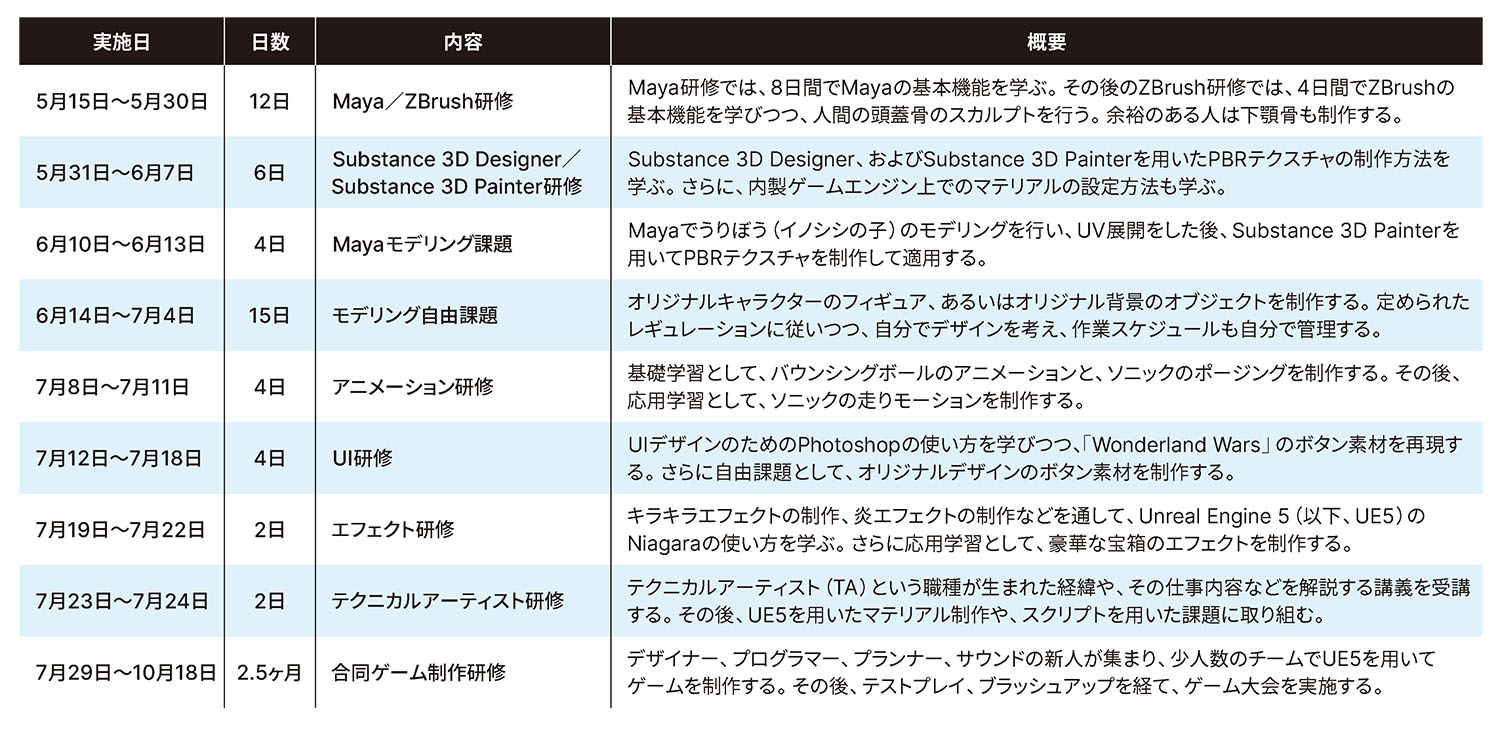

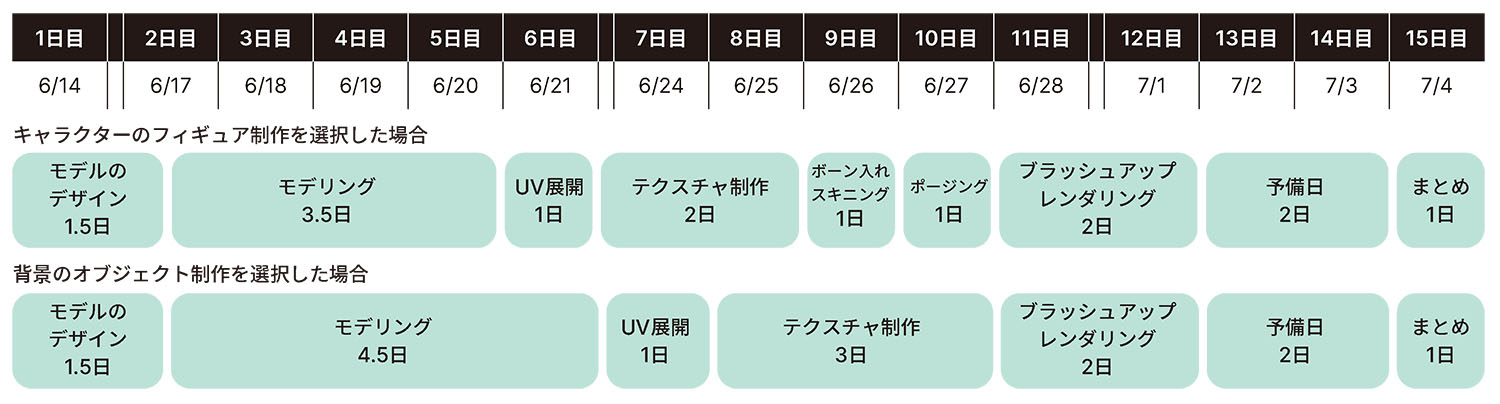

セガ JA Studios 第1事業本部 第2事業部における、デザイナーの新人研修カリキュラム(2024年度)

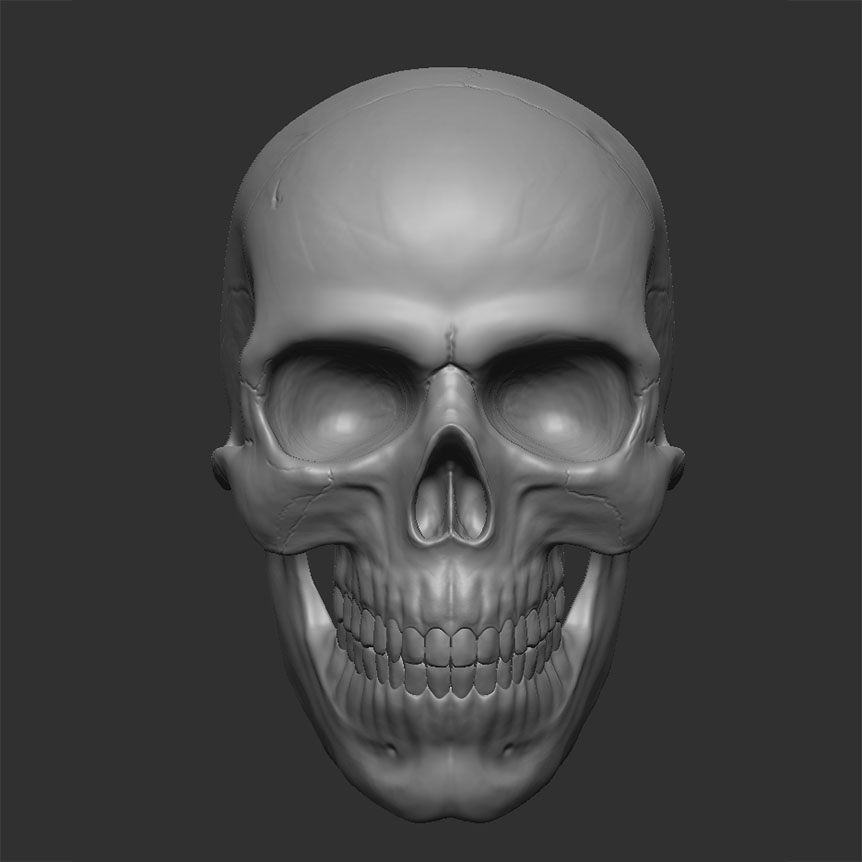

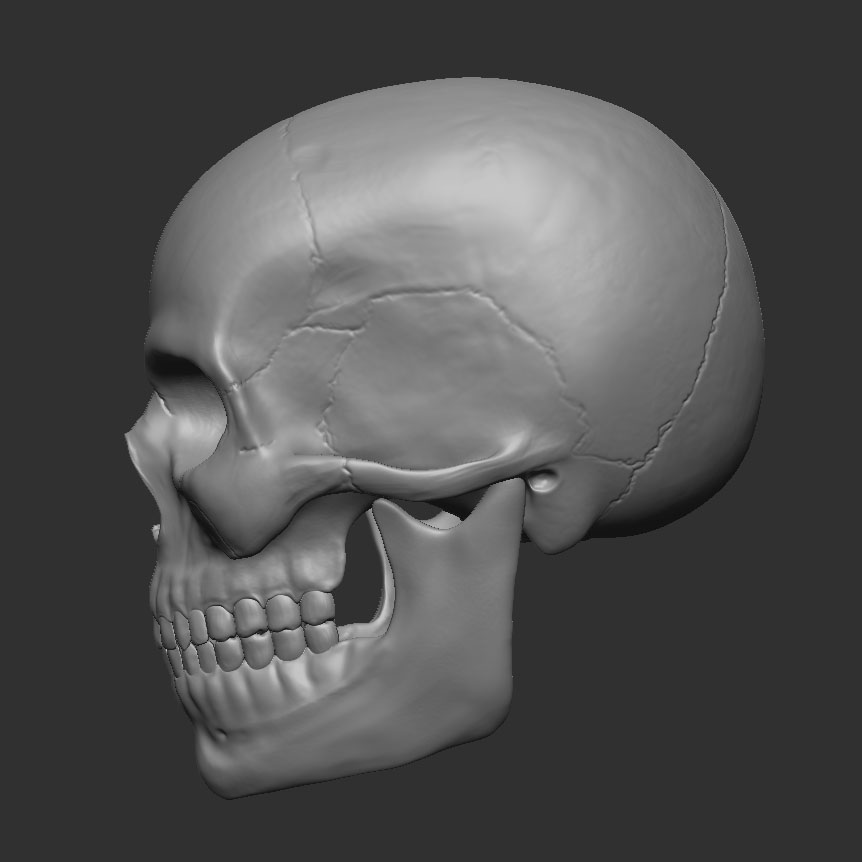

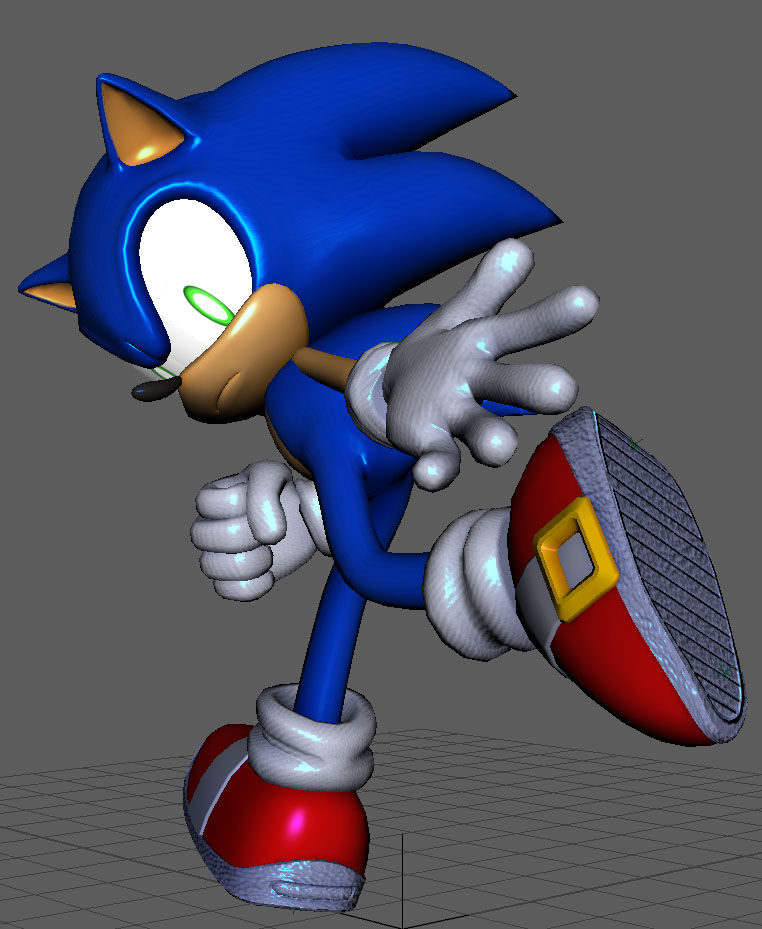

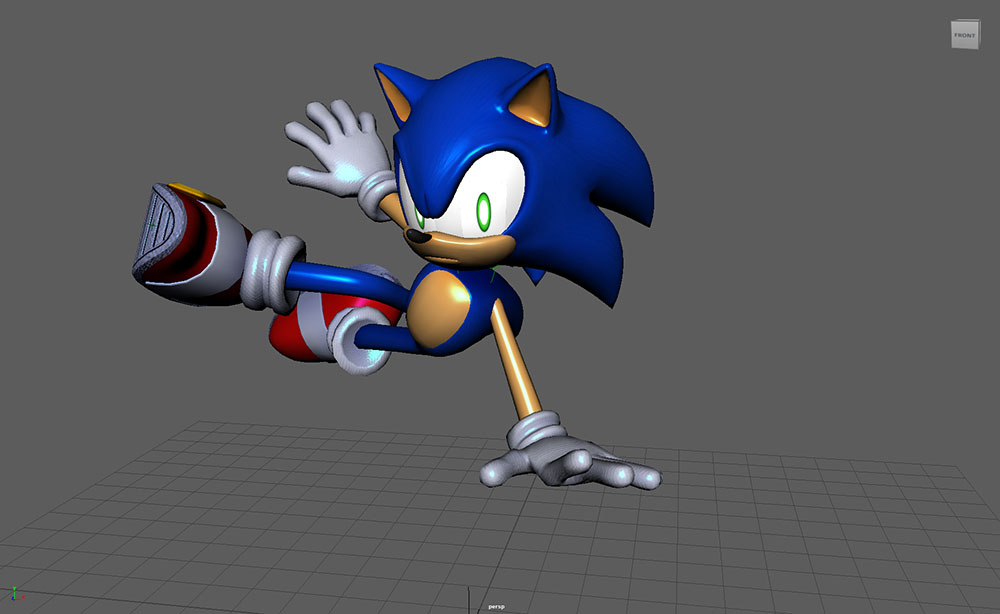

ZBrush研修、Mayaモデリング課題の成果物

いきなり答えを教えず、できる限り自分で考え抜いてもらう

CGW:第2事業部のデザイナーの新人研修は、どなたが企画しているのでしょうか?

阿部:研修担当のコーチ陣全員で内容を検討し、マネージャーが最終チェックをした上で決定します。新人研修カリキュラムには基本の枠組みがありますが、その年の新人の志望職種や人数、業界トレンド、前年度の反省点などを踏まえ、毎年更新しています。

三浦:研修中は、新人1人に対し、必ず1人のコーチをアサインします。コーチは本人の特性や人となりを考慮して、入社4〜5年目以上の先輩社員の中からマネージャーが選びます。なるべくコーチ未経験の人をアサインしたいのですが、すでに何らかのリーダー職に就いている人には依頼しないので、新人が多い年はコーチの選出が大変です。

阿部:コーチの役割は、新人がセガの社員として一人前になるためのサポートです。必ずしも志望職種とマッチする必要はなく、例えば背景モデラーの新人に、キャラクターモデラーのコーチをアサインすることもあります。その場合、スキル面の指導はエルダーと呼ばれる同職種の別の先輩社員が担当します。若手と直接関わることは、コーチ自身にも良い経験になるのです。楽な役割ではありませんが、だからこそ学びが多いし、事業部全体の成長にもつながっていると感じます。

CGW:新人と接する際に、コーチ陣が特に重視していることは何でしょうか?

三浦:一番大事にしているのは、新人にいきなり答えを教えないことです。すぐに正解を伝えた方が効率的に思えますが、それでは本人が考えて成長する機会を逃してしまいます。なので、ヒントを提示する程度に留めて、できる限り自分で考え抜いてもらうようにしています。「これをやったけど、どうしても上手くいかない」と新人から相談があったタイミングで、初めて具体的なアドバイスをするように心がけています。とはいえ、どのタイミングで介入するかの判断はコーチによってちがうので、日報などを通じてコーチ同士でも情報を共有しながら進めています。

阿部:研修期間中の成果物は、日報として第2事業部のポータルサイトにアップロードしてもらいます。コーチやエルダーだけでなく、事業部内の全社員が閲覧できるので、普段は接点のない先輩社員がコメントを書いたり、質問に答えたりしてくれる場合もあります。研修を通じて、新人と先輩社員との接点を増やすことも大事にしています。

三浦:日報を書く際には、単なる作業報告ではなく、「なぜこのデザインになったのか?」、「どういう意図でつくったのか?」まで説明することを重視しています。私たちは芸術を表現するアーティストではなく、ゲームをつくるデザイナーなので、これは必須のスキルです。意図を言語化することで、正しく伝わっているかを確認できるようになるし、「そういう意図があるなら、こういうデザインにした方が伝わりやすい」といったアドバイスも可能になります。新人研修は、単に知識や技術を学ぶだけではなく、デザイナーとしての考え方や姿勢を身につける場でもあるのです。

モデリング自由課題のスケジュールと成果物

失敗して転んでもらった上で、ふり返りの時間を設ける

CGW:モデリング自由課題では、自分でデザインを考え、作業スケジュールも自分で管理する点が実践的だなと思いました。

三浦:第2事業部ではソニックシリーズなどでデフォルメやアレンジを加えたデザインを手がける機会が多いので、デザインスキルを重視しています。だから新人研修でも、自分のデザインをかたちにする自由課題を出しているのです。とはいえ完全に自由にすると、すごくリアルなものや、凝ったディテールのものに挑戦しようとして、時間が足りなくなる展開が容易に想像できます。そのためコーチ陣が相談して、レギュレーションを定めるようにしています。

阿部:ゲーム開発では必ずコンセプトやレギュレーションを設定するので、それを体験してもらうという目的もありますね。

三浦:新人が自分で考えたデザインをかたちにしようとすると、往々にして「ポリゴン数が足りない」、「テクスチャを綺麗に設定できない」といった問題に直面します。ゲーム開発ではポリゴン数やテクスチャサイズなどの制約が必ず設定されるので、その中でいかに効果的に見せるかが重要になります。

CGW:ZBrushで頭蓋骨を制作する課題ならつくり込み放題でしょうが、実際のゲーム開発では、そうはいかないわけですね。

三浦:だからコーチやエルダーから、データ容量を抑えつつ、見映えを良くする実践的なテクニックを学んでもらいます。

阿部:スケジュール管理も新人自身に委ねるのですが、最初のデザインに時間をかけすぎて、締切までに完成しなさそう......、といった展開も新人あるあるです。そういうときはコーチが声をかけて制作を急がせるのですが、研修期間中は失敗しても問題ないと考えています。できるだけ自由に試行錯誤して、失敗して転んでもらい、崖から落ちるのだけは阻止しよう、というスタンスです(笑)。その上で課題提出後にふり返りの時間を設け、どこに問題があったかを認識し、報告書としてまとめてもらうようにしています。

CGW:アニメーション研修でソニックのモデルを使うのは、第2事業部らしいですね。

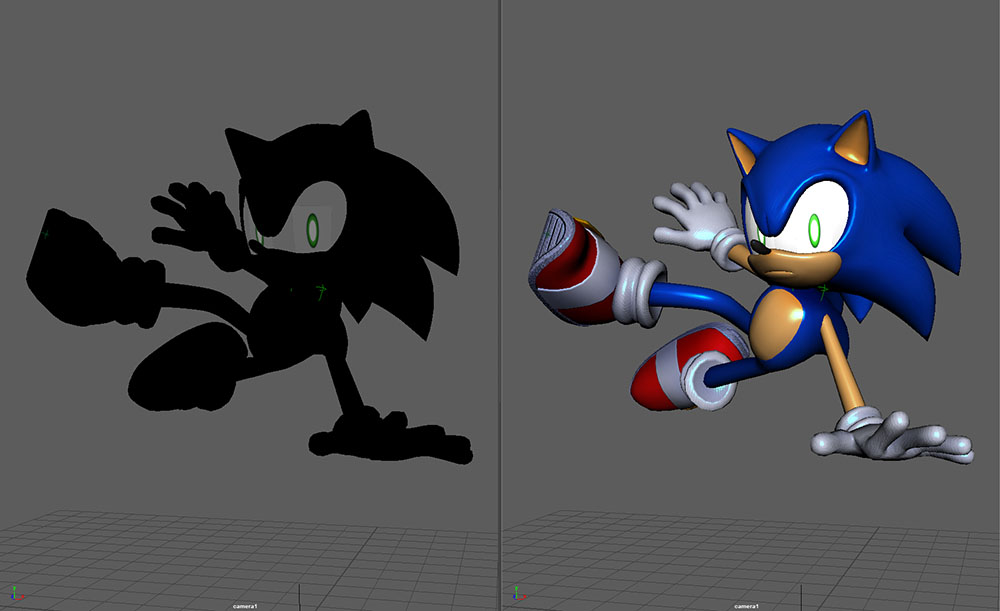

阿部:アニメーション研修では、バウンシングボールの課題に加え、ソニックらしいポージングと、走りモーションもつくってもらいます。ソニックは手足が細く、頭が大きいので、人間の動きをそのまま適用すると不自然になりがちですが、シルエットを意識するだけでかなり結果が変わります。シルエットで見ても、ソニックだとわかる個性を出せるようになると理想的です。

CGW:アニメーション研修の、よくある失敗も教えてください。

阿部:アニメーター志望以外の新人は、アニメーションの制作経験が少ない場合が多いので、実際につくってみると自分が思っているようなメリハリが付けられず、戸惑うことがよくあります。アニメーションカーブを極端に調整しないと、ぬるっとした動きになってしまうのですよね。

アニメーション研修の成果物

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.321(2025年5月号)

特集:セガのゲームで学ぶ3DCGの基礎

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年4月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota