ゲームエンジンを用いてショートアニメを制作するハッカソン「アニメ×ゲームジャム UE -Unlimited Energy- in 京都」のリアルイベントが7月25日~26日の2日間開催された。映像クリエイターの育成を目的として、2023年の第1回を皮切りに、今年で3回目を迎えた同イベント。2日間という短期間で映像づくりに奮闘する参加者と、それをサポートするメンターや運営スタッフの様子を中心にイベントの模様をお伝えしよう。

(関連記事)

・令和5年度開催「アニメ×ゲームジャム U25 in 京都」のレポート記事

「アニメ×ゲームジャムU25* in 京都」前編:UnityのAnime Toolboxを活用し、これからのアニメ制作に挑戦

・京都市のコンテンツ産業・クリエイター支援と京都への拠点進出支援の取り組みについてインタビュー記事

京都が新たなコンテンツ制作拠点のスタンダードに。 ゲームに続き、アニメ、XR系スタジオも続々進出するその背景とは?

イベント概要

「アニメ×ゲームジャム UE -Unlimited Energy- in 京都」は、京都市とNPO法人アニメ産業イノベーション会議(ANiC・アニック)が、若手クリエイター等のスキルアップやネットワークづくり、キャリア形成等を目的に、ゲームエンジン等デジタル技術でアニメを制作するハッカソンだ。運営はKYOMAF B-SIDE事務局(ツクリエ)が携わり、会場は京都デザイン&テクノロジー専門学校の校舎を使って実施された。

第2回までは使用できるゲームエンジンがUnityのみであったが、第3回となる今回からEpic Gamesが協賛社として参加しており、Unreal Engineを使用することが可能になった。これは前回からの大きな変更点だ。そのほかにも、壽屋(ことぶきや)がキャラクターモデルの提供を、ソニーがモーションキャプチャシステムのmocopiを提供しており、2日間という短期間での映像制作を強力にサポートする運営体制が整っていた。

開催日程および場所は、2日間の対面での作業とその後の7日間のdiscordを使ったリモート作業の合計9日間となっている。

今回の参加者は27名で、参加者のうち1名はリモート参加となった。リモート作業は、連絡やデータ送信が遠隔でできたからこそ成り立つスタイルで、この点はdiscordを利用したことの恩恵といえるだろう。近郊の教育機関に通う学生の参加が多く、社会人も数名参加しており、5~6名ずつに分かれて全5チームが編成された。

では、ここからはイベント1日目と2日目を参加者のコメントとともに詳報しよう。

~アニメ×ゲームジャム【1日目】~

イベント1日目のプログラムは以下の通りだ。イベント開始後、まずは参加者同士の交流が図られ、各チームが編成された後、映像の企画作業に入った。どんな映像をつくるかをアイデアピッチで発表するまでが、初日のミッションだ。

・オープニング(10:00~)

・アイスブレイク(10:30~)

・チーム発表(11:30~)

・ランチ交流(12:00~)

・ハッカソンスタート(13:00~)

・Unreal Engine講座(13:30~)

・mocopi講座(14:00~)

・アイデアピッチ(15:00~)

・メンタリング終了(18:00)

・DAY 1 終了(20:00)

※カッコ内は各プログラムの開始時刻

企画作業の合間に、Unreal Engine講座、mocopi講座といった制作ツールに関しての講座が設けられ、はじめて触れる制作ツールであっても、短期間での制作が必要なジャムプロジェクトへの導入を手助けする役割を担っている。

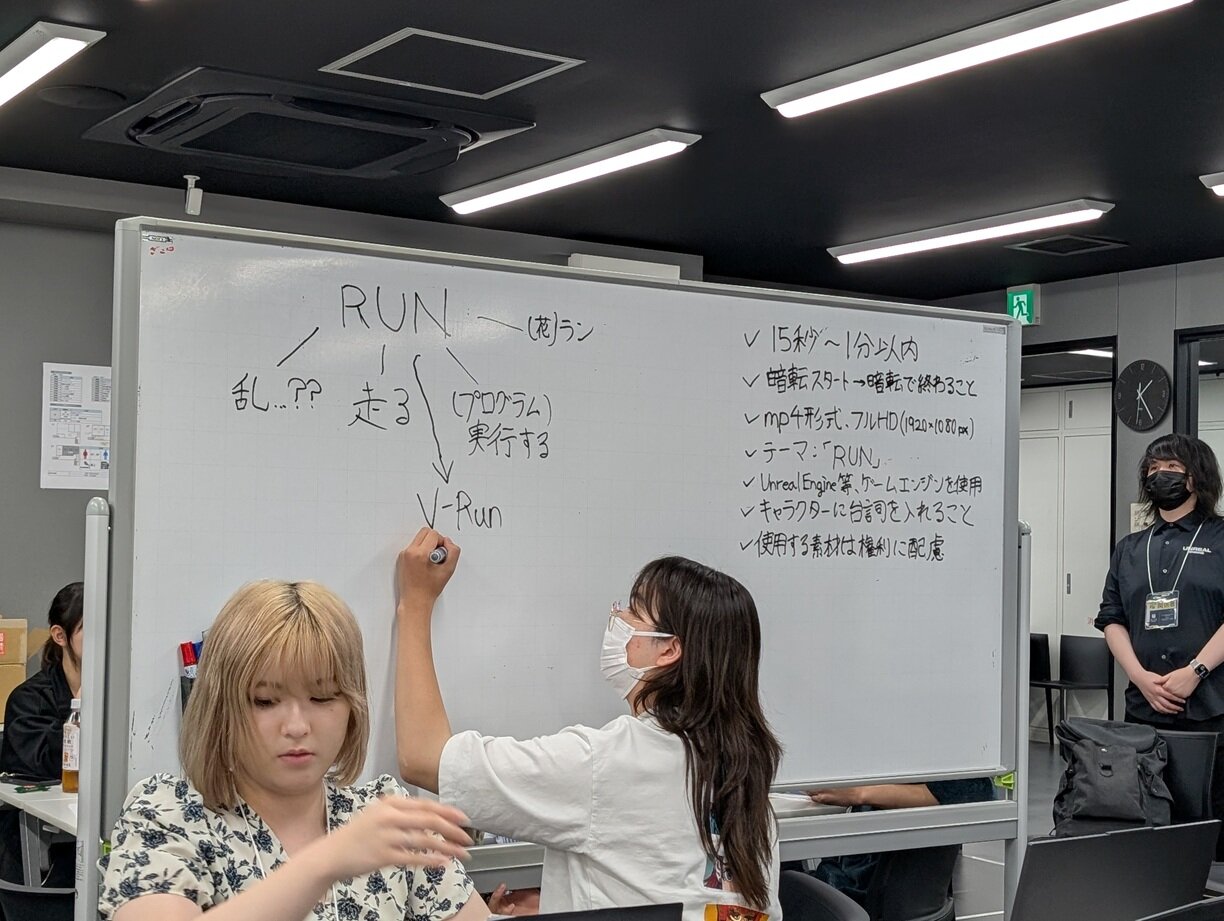

ジャムのテーマは「RUN」。アイスブレイクを挟んで、アイデアピッチで肩慣らし

イベントの冒頭、今回のジャムのテーマが発表された。第3回目のテーマは「RUN」。様々な意味をもつ英単語であるし、日本語の発音で「らん」と捉えてもいろいろな想像が膨らむ言葉だ。その後、まずは参加者同士のアイスブレイク(自己紹介)からスタート。事前に設定された自己紹介用の設問をお互いに質問し、興味関心のある事柄・分野を引き出しあう形で交流を深めた。最初は口数が少なく、緊張気味であった参加者たちも、アイスブレイクを通じてスムーズにコミュニケーションができるようになり会場全体の雰囲気が和んでいったように感じられた。

参加者同士で会話が円滑に行えるようになったタイミングで、CM制作を想定した即興での企画ピッチの時間が設けられた。即興企画ピッチは、この後に正式なチームで企画・制作する前の「予行演習」的な位置づけではあるが、各チームとも熱のこもった議論を交わしていた。

即興CM企画ピッチを終えて、いよいよ正式な制作チームのメンバーが発表された。今後約1週間、ともに映像を作り上げていく仲間と、自己紹介を兼ねたランチタイムを過ごした。

アニメ×ゲームジャムがスタート!

午後からは、いよいよチーム制作が開始された。各チームとも、この日の夕方に予定されているアイデアピッチでの企画発表に向けて、映像のテーマの検討とそれを踏まえたプロットや構成の企画に着手した。

ちなみにこのハッカソンでは、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンを使用することが条件となっているが、Unityを採用したのは2チーム、Unreal Engineを採用したのが3チームであった。採用の理由として、ゲームエンジンの作業を担当することになった参加者が学校や職場で普段使用しているソフトであるからといったものが多かった。

企画作業の合間に、Unreal Engineやmocopiの使い方に関する講座のほか、本イベントに無償提供されたキャラクターモデルデータ等に関する講座が開かれた。

-

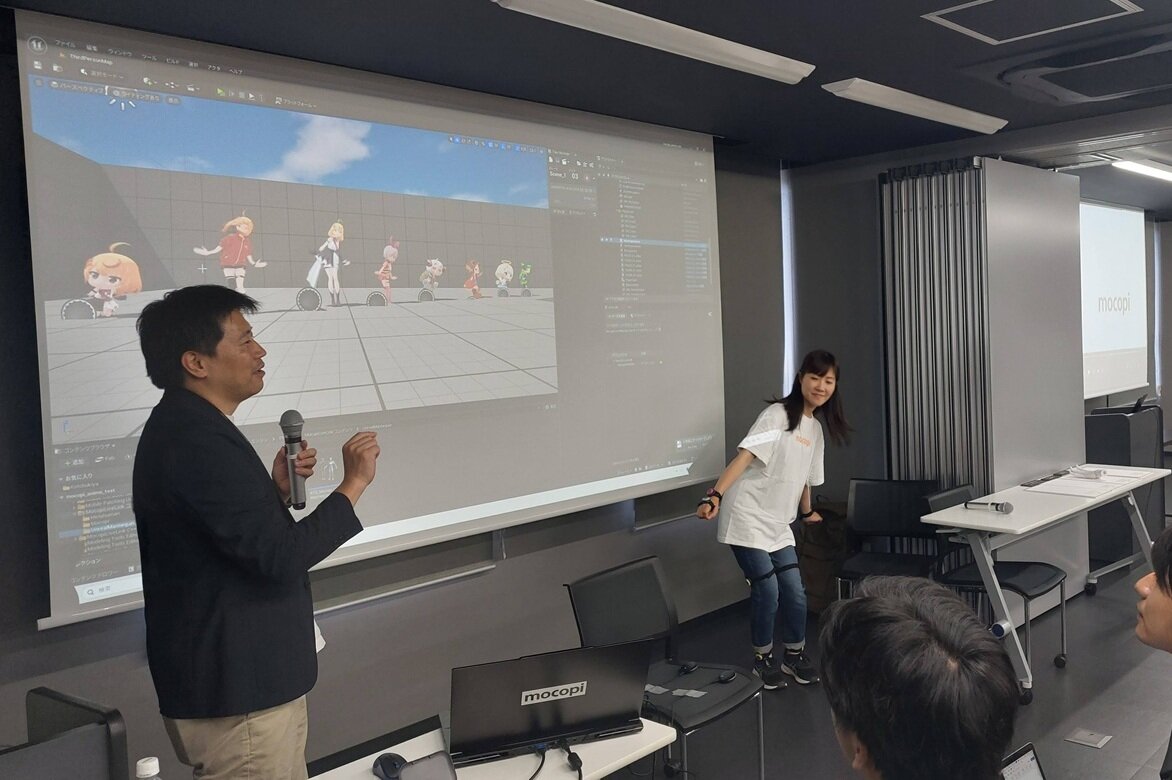

ソニー mocopiチームによる、mocopiを使用したモーション収録~Unreal Engine導入までの解説。機材セッティングからキャリブレーションとその後の収録までがものの数分で終わり、モーション収録ボタンをタップするだけでリアルタイムにキャラクターを動かせるという手軽さに、会場参加者から思わず驚きの声があがった -

本イベント用に提供されたのは、「mocopi Proキット」。6つのセンサーで動作するmocopiのセットを2つ、合計12点のセンサーを使った接続によって、mocopi 1セットよりもモーションキャプチャー精度を向上している。mocopiが2セットのほか、レシーバーが2つと専用のバンドが入ったセットとなっている

-

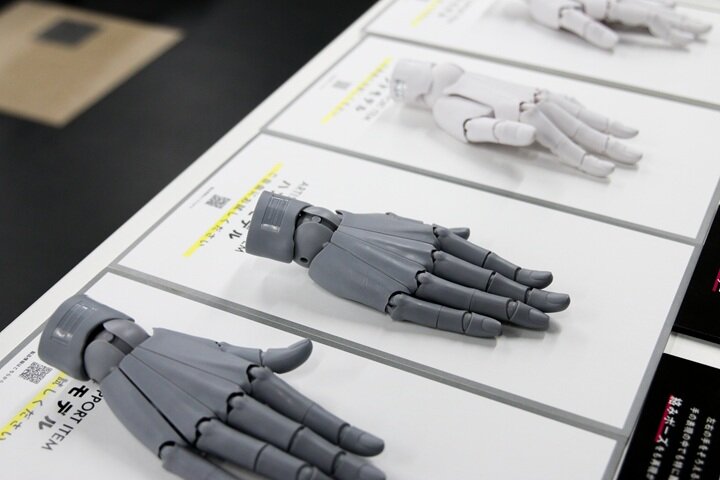

壽屋からは本イベントのために「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル」のフィギュアと、ゲームエンジンにインポートして使用可能なVRアバターモデルデータを提供された。短期間で映像を作る必要がある本イベントでは、キャラクターモデリングに時間をかけづらいため、アバターモデルは多くのチームが使用を使用を検討・実践する様子がみられた -

壽屋がサンプル使用のために提供した「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル」シリーズ。実物のヒトの手のように動かすことができ、複雑な手のポージングをさせることも可能。各チームの作画担当者が興味深そうに手に取っていた

アイデアピッチで各チームのムービーの全貌が明らかに

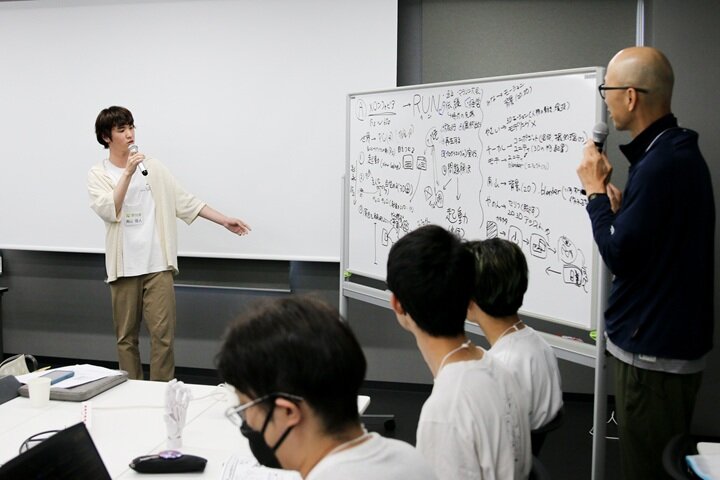

1日目の締めくくりとして各チームのアイデアピッチ(企画発表)が行なわれた。代表者1名が、この日に議論した内容をまとめ、映像のテーマや構成について、この時点で決まっている情報を発表した。なかには制作予定のアセットやその作成担当者の分担まで詳細に想定を組み立てられているチームもあった。いずれのチームも漏れなく映像のコンセプトが固まり、2日目に向けて順調に歩を進めた。

~アニメ×ゲームジャム【2日目】~

2日目は、音声収録に向けた脚本づくりと、中間発表に向けた仕上げ作業を中心に以下のプログラムが組まれた。

・DAY 2 スタート(10:00~)

・台本の注意点(10:30~)

・音声収録(12:00~)

・音声収録(15:00)

・ラストスパート(17:00~)

・中間発表/コメント(18:00~)

・集合写真/懇親会(19:00~)

・DAY 2 終了(20:00)

※カッコ内は各プログラムの開始時刻

プロ目線での脚本チェックと、声優を起用した収録は現場さながらの緊張感

2日目は、この日の正午に予定されている音声収録に向けた脚本づくりから作業スタート。1日目に作業した映像構成に肉付けしていく形で、イメージをより具体化していった。映像の細部をつくり上げていくなかで、キャラクターのセリフも脚本に落とし込む。脚本が完成したチームは、つむぎ秋田アニメLab 戸塚氏のチェックを受け、必要な箇所を調整したうえで音声収録に臨んだ。

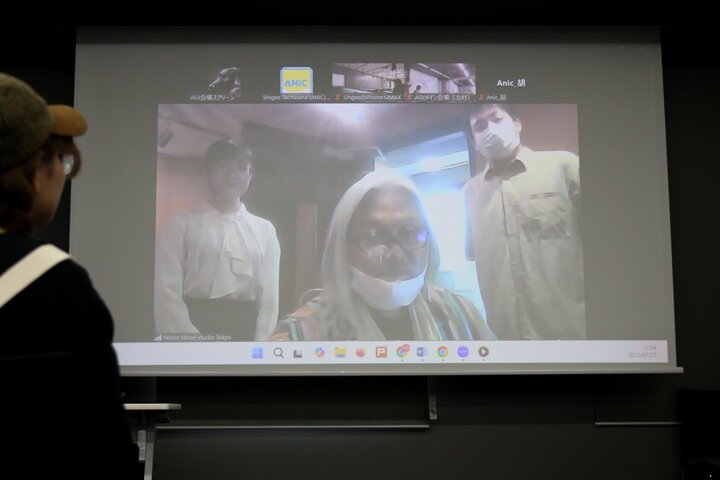

音声収録は、音声収録協力するミュージックワークスの収録スタジオとビデオ通話をしつつチームごとに作業を進めるという体制が採られた。男性と女性の声優が1名ずつ収録スタジオで待機しており、脚本に合わせてキャスティングが行われた。

-

ミュージックワークス 本田裕一郎氏と声優2名がいる収録スタジオとZOOMを使って遠隔でやりとりする様子 -

自分たちの思い描くキャラクターの声色やシーン状況を口頭で細かく伝達する参加者たち。キャラクターのイメージに可能な限り近づけようと指示出しにも熱が入る

音声収録が完了したチームは、2日目の夕方に予定されている中間発表に向けて制作作業にとりかかる。2D、3D問わず参加者それぞれが必要な作業に没頭し、UnityやUnreal Engineへのデータ組み込みやアウトプットを行なっていた。

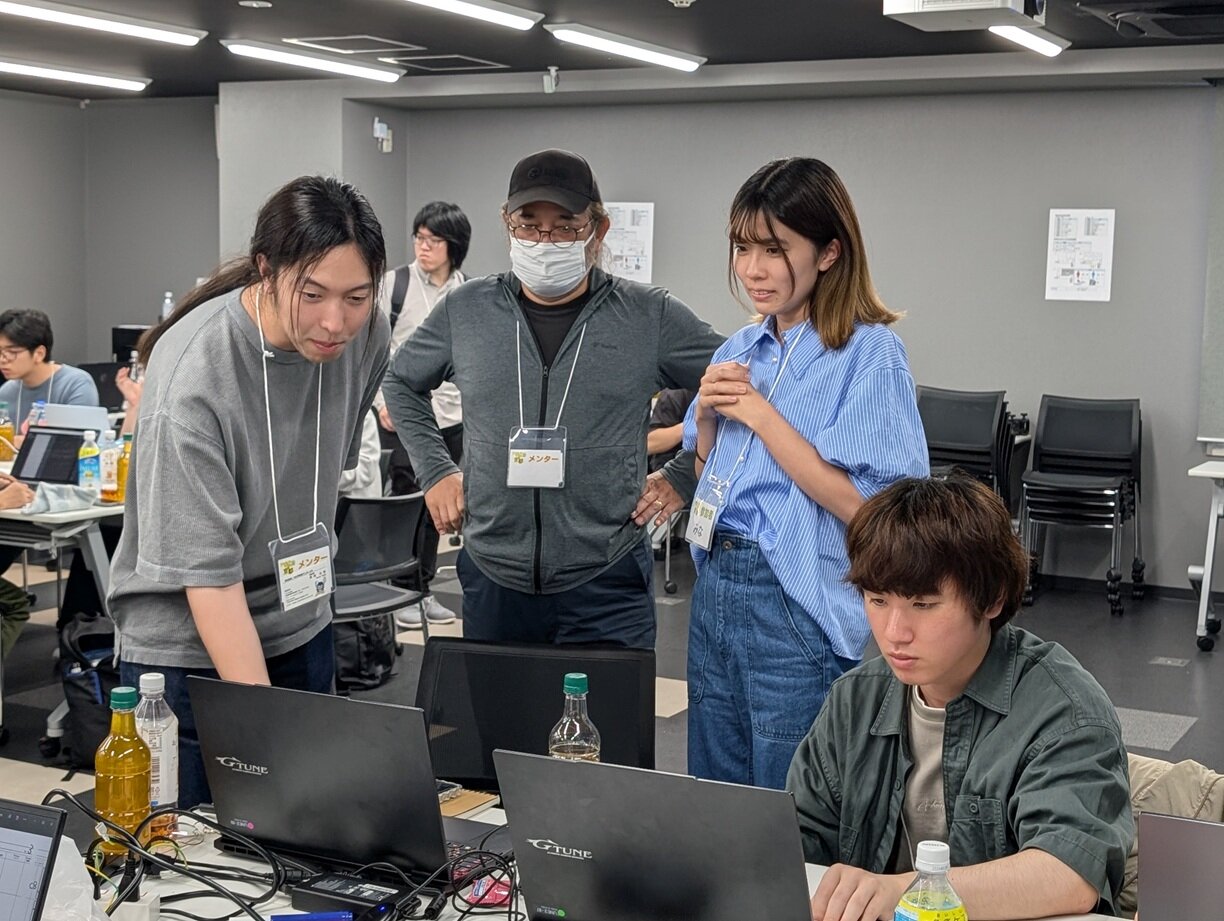

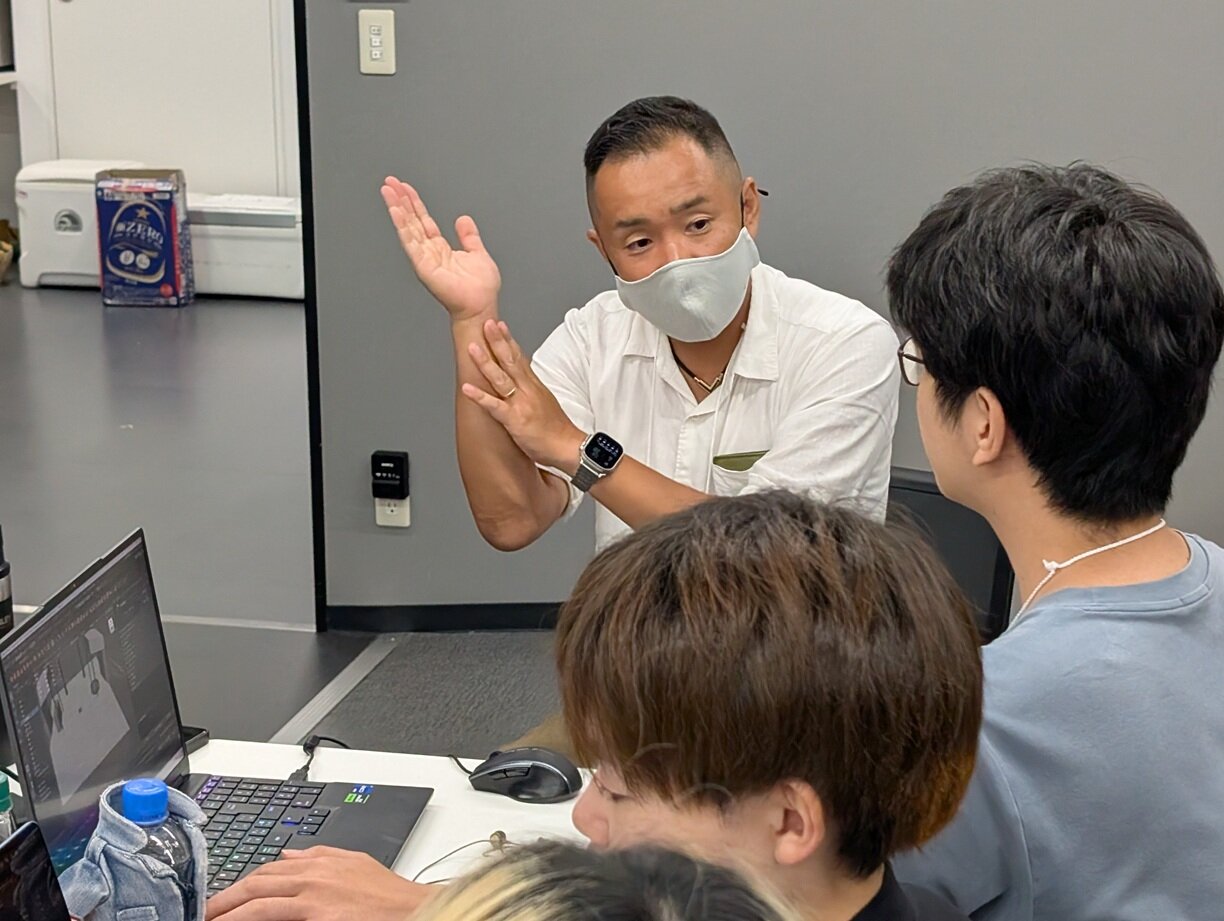

制作が進むにつれて必要な要素の作りこみが本格化し、メンターに技術的なアドバイスを仰ぐ場面も増えていった。UnityやUnreal Engineなどのゲームエンジンだけでなく、背景や小物アセットの制作でMayaやBlenderといった3Dソフトに挑戦する参加者も多くいた。

2日間の締めくくりとなる中間発表!

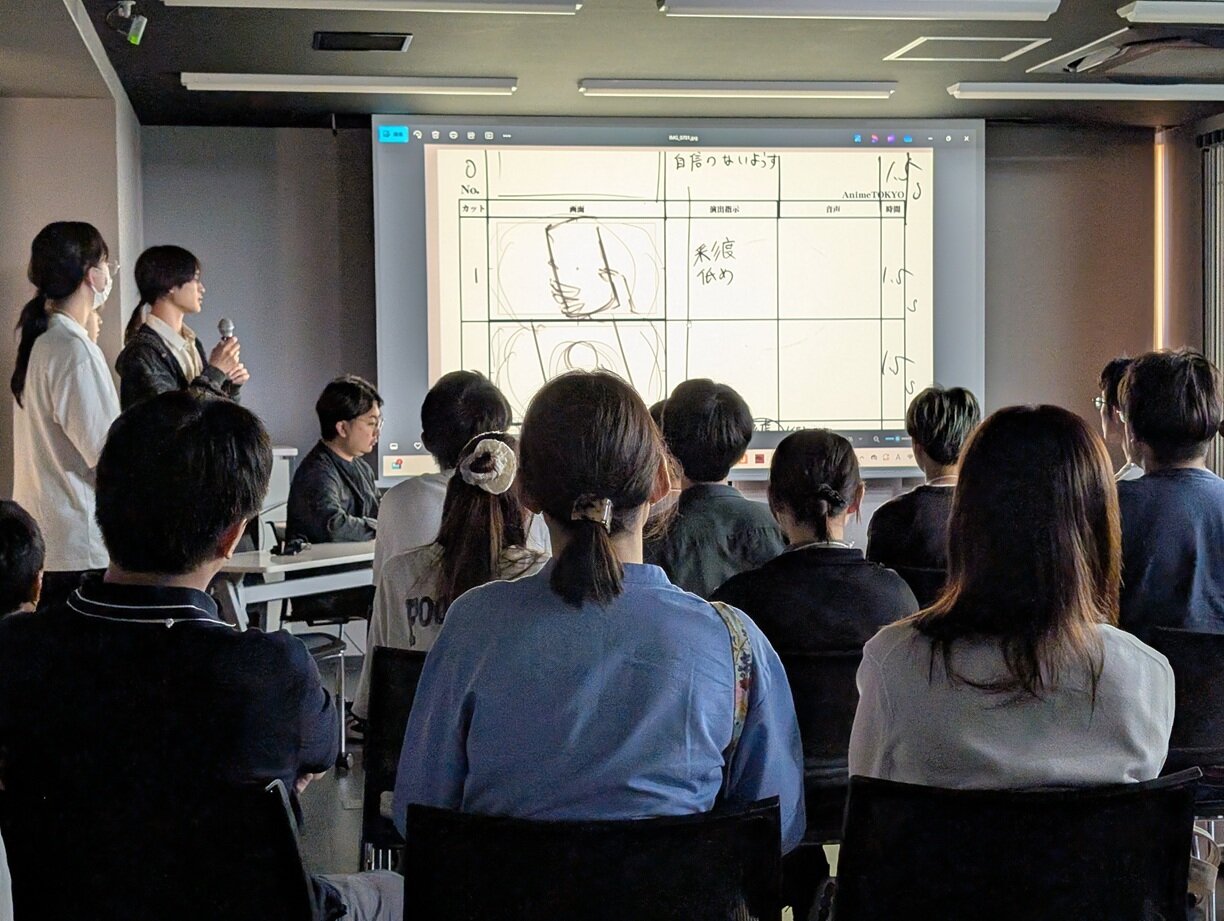

期限までに発表用データを提出することができ、無事に各チームとも中間発表を迎えることができた。チームによって、ビデオコンテのような状態だったり、コンテ状態での発表だったりと違いはあったが、いずれのチームも完成映像を見通せるプレゼンテーションを行なえていた。

各チームの中間発表に対して、6名のメンターからそれぞれコメントがあったが、今後どのように完成に向けて制作を進めていくべきかについてのアドバイスが多数を占めた。映像中の構成要素が多く、残りの制作日数に対してつくるべきアセットが多すぎるのではないか、といった制作進行的な意見のほか、制作を効率化・省力化を図るための工夫などプロならではのアドバイスもあり、参加者たちは熱心に耳を傾けていた。

完成までリモートでの仕上げ作業が続く

中間発表を終えた参加者たち。最後は懇親会で、会話を楽しみつつ2日間の熱闘を振り返った。

2日間の対面での作業を終え、この後は8/3(日)正午までの7日間、discordを介したリモートでの作業進行となった。学生は授業、社会人は仕事とそれぞれ使える時間が限られるなか、どうにか各チームとも完成データを提出し、アニメ×ゲームジャムは無事終了した。

第3回目となった今回は、新たにUnreal Engineが使用できるようになり、映像制作を強力にサポートするmocopiなどの機材が提供されたことで、ソフト・ハードの両面で前回よりも制作スタイルの幅が広がったと感じた。映像制作をテーマとしたハッカソンは珍しい取り組みであり、来年以降の開催にも期待したい。

アニメ×ゲームジャムの完成映像が公開中!

「アニメ×ゲームジャム UE -Unlimited Energy- in 京都」で制作されたムービーは、9/20(土)~9/21(日)に開催された京都国際マンガ・アニメフェア2025(京まふ)の会場で上映され、会期中には優秀作品授賞式も執り行われた。

審査結果の発表の模様と、完成作品についてはYoutubeで公開されているのでぜひご覧いただきたい。

【アニメxゲームジャム UE in 京都 】最終作品公開&アワード発表!

【アニメxゲームジャム UE in 京都 】完成作品

また、京都市は、本イベントをはじめとして京都でのクリエイター支援はもとより、企業への支援も積極的に行なっている。今後の活動に関しても要チェックだ。

TEXT_小倉理生(種々企画)

EDIT_中川裕介 / Yusuke Nakagawa(CGWORLD)