スマートフォンゲームの開発、およびスマートフォンゲームなどの各種情報提供サービスで知られる株式会社アプリボットが公開したMaya用フリーリグ「アプリボットリグ」。2023年1月に配布されてからアップデートを続け、現在では2体の新キャラクターとエフェクトが追加されている。その開発メンバーに、「アプリボットリグ」の注目の新機能を解説してもらった。

関連記事:Maya用フリーリグ「アプリボットリグ」の中級者向けキャラクター・グミー&ガーネットについて、開発チームにインタビュー:前篇~グミー&エフェクト篇

www.applibot.co.jp

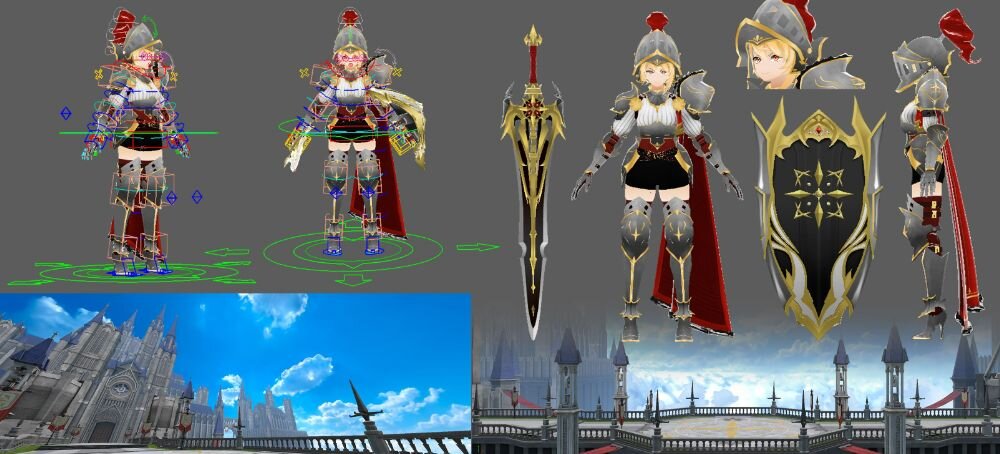

中世の女性騎士をイメージした中級者向けアセット・ガーネット

グミーに続く第4のアプリボットリグとしてリリースされた「ガーネット」は、中世ファンタジー風の甲冑に身を包んだ女性騎士。大剣・大盾を装備し、「重さを感じさせるモーション」を身につけるのにピッタリの中級者向けアセットとなっている。これまでのアセットはモーション班が制作を担当してきたが、このガーネットからはアート班・キャラクター班・背景班・エフェクト班からも力を借り、さらに充実した仕上がりとなった。

これまで、アプリボットリグに登場したキャラクターたちのデザインは、アプリボットのコーポレートカラーである青が基調となっていたが、ガーネットは主人公キャラクターらしい赤を使用している。キャラクターアートはアート班の山口美菜子氏が手がけ、単なるモーション練習用のアセットとしてだけでなく、キャラクターとして目を惹くようデザインされた。

モデル制作はキャラクター班が担当。ガーネット本体を3Dモデラーの松田 空氏、剣と盾を別の2名が担当し、計3名で制作した。「いかにアートの印象を崩さず、かわいい女性騎士のビジュアルを3DCGに落とし込むかという点が課題でした」(松田氏)。

ガーネットについては、当初は内製トゥーンシェーダの使用が予定されていた。しかし、すでにリリースされていたキャラクターのスイレンやエイビーと一緒に使われる可能性が高いことから、最終的にはそれらと同仕様でルックを表現することに決定。具体的には、Mayaビューポート上のテクスチャ表示で描画可能な、テクスチャ1枚の色情報のみが基本となる。「シンプルな分、制約が多い中でどうかわいく綺麗に見せるか、どうアートに寄せるかという点にこだわりました」(松田氏)。

ガーネットがアクションを繰り広げる舞台として用意されたのは、天空にある広大な城だ。広場のまわりに荘厳な石像や塔が並び立つ。できるだけ見た目に気を遣いながらも、多くの人に使ってもらいたいフリーリグという性質のため、Maya上で軽量になるよう仕上げられている。

また、ガーネットのリギングは、内製のモジュラーリギングシステム「General Rig」を使用。エイビー、スイレンの時点から開発が続けられてきたシステムだが、機能の成熟に伴い、はじめてアプリボットリグに採用された。

ガーネットのデザイン、モデル&リグ

ガーネットは「甲冑」と「重さ」という2つのキーワードを大切にデザインを進められた。ラフにはアプリボットのコーポレートカラーである青を基調にした案や、大型の斧や弓を持ったものもある。「大きな武器を持つ女の子キャラクターは魅力的ですし、重たいモーションが映えそうだなと意識しながらデザインしていきました」(山口氏)。

-

▲完成したモデル -

▲「ただ勉強用に触るというだけでは味気ないと思ったので、ちゃんとかわいいと思ってもらえるよう、腰のくびれや太もも、ホクロなど、特長的な要素をたくさん詰めてデザインしました」(山口氏)

ガーネットのモーション

ガーネットに付属する背景

ガーネットの背景はファンタジックで広大な浮遊城というコンセプト。キャラクターモーションを付ける主な舞台としては中央の広場がまず挙がるが、それ以外にも城を含めかなり広い環境として使える。後述するフォグや、遠景用の重層的な雲により、ファンタジックな天空の城の情景を演出することができる。

-

▲背景のラフ。ファンタジックで広大な浮遊城というコンセプトを基に、杉本氏がリファレンスを収集・キットバッシュを起こし、それを基に山口氏が紋章などの詳細デザインを起こした -

▲背景モデル。「既出のアセットに付属した背景は室内など比較的狭かったので、今回は広い空間で、モーションの練習だけでなくカメラワークや画づくりの練習にも使ってもらえたらと思っています」(杉本氏)

雲上を演出するフォグの表現

アプリボットリグはMayaビューポートでの描画を前提としているため、ゲームエンジン上の見た目と比べて表現には大きく制限がかかる。それでも、できるだけリッチな印象を目指す工夫として、天空の城の壮大さが伝わるよう、ビューポート描画でありながらフォグが追加されている。距離と高さに応じて背景全体に霧がかかるようになっており、距離が離れるほどオブジェクトに白く霧がかかるよう、マテリアルが調整されている。

背景データの軽量化

ボリューム感のある背景アセットだが、見た目ほどデータが重くないのに驚かされる。これは、一度完成した後に見えにくい場所のテクスチャやポリゴンを軽くした上、同一形状の繰り返しはできるだけインスタンス化するなど、軽量化を図ったおかげだ。

「学生さんにも使っていただきたいため、プロ仕様のハイスペックPCでなくても動くよう、データが重くならないようにしました。そのため城も、同じモデルを使っている場所は複製ではなくインスタンスにするなどして軽量化しています。おかげでテストプレイの際には『背景が広大なのに軽くて快適だった』、という声をいただくことができました」(杉本氏)。

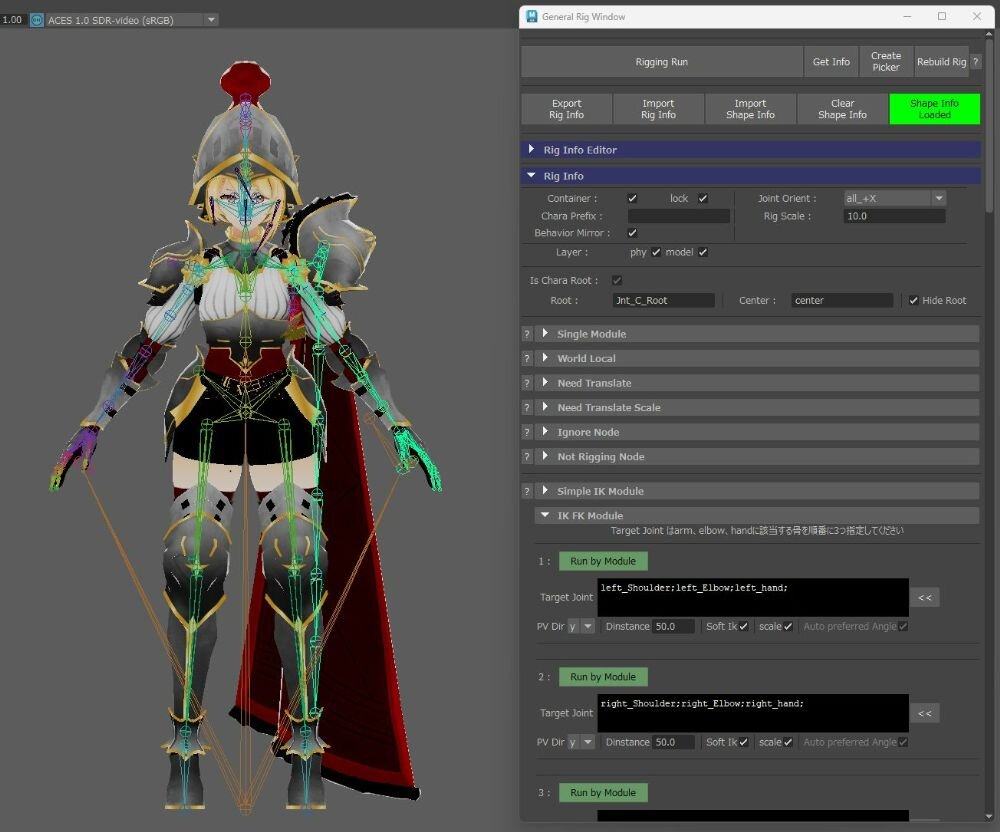

アプリボット製リギングシステム「General Rig」

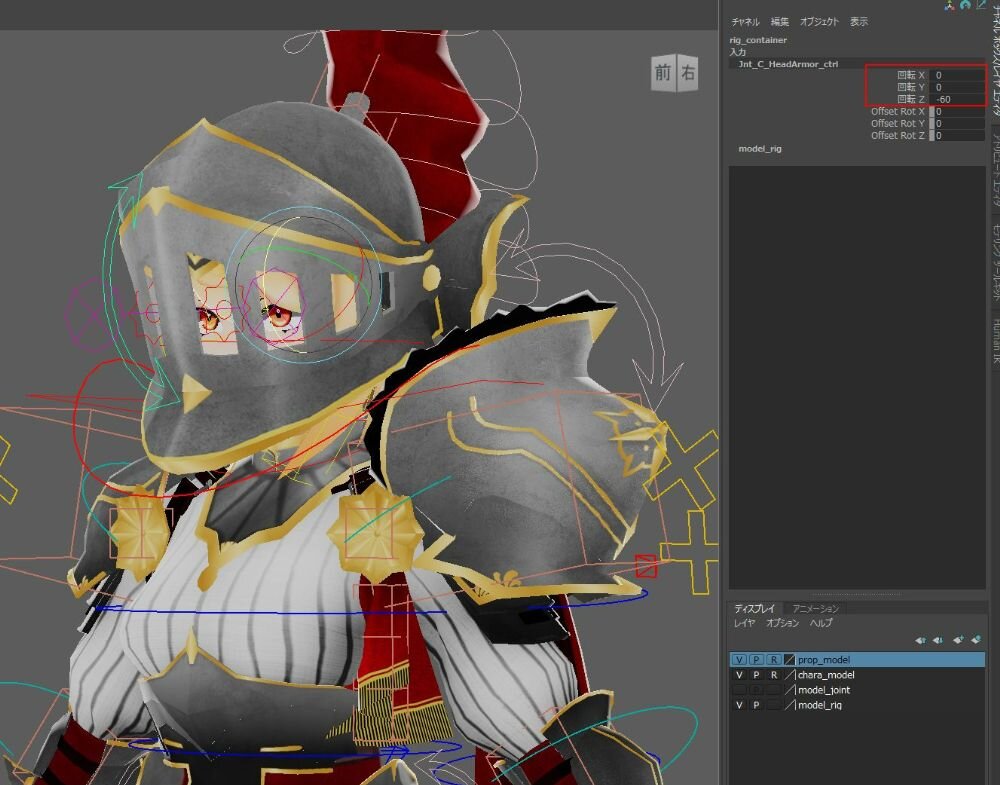

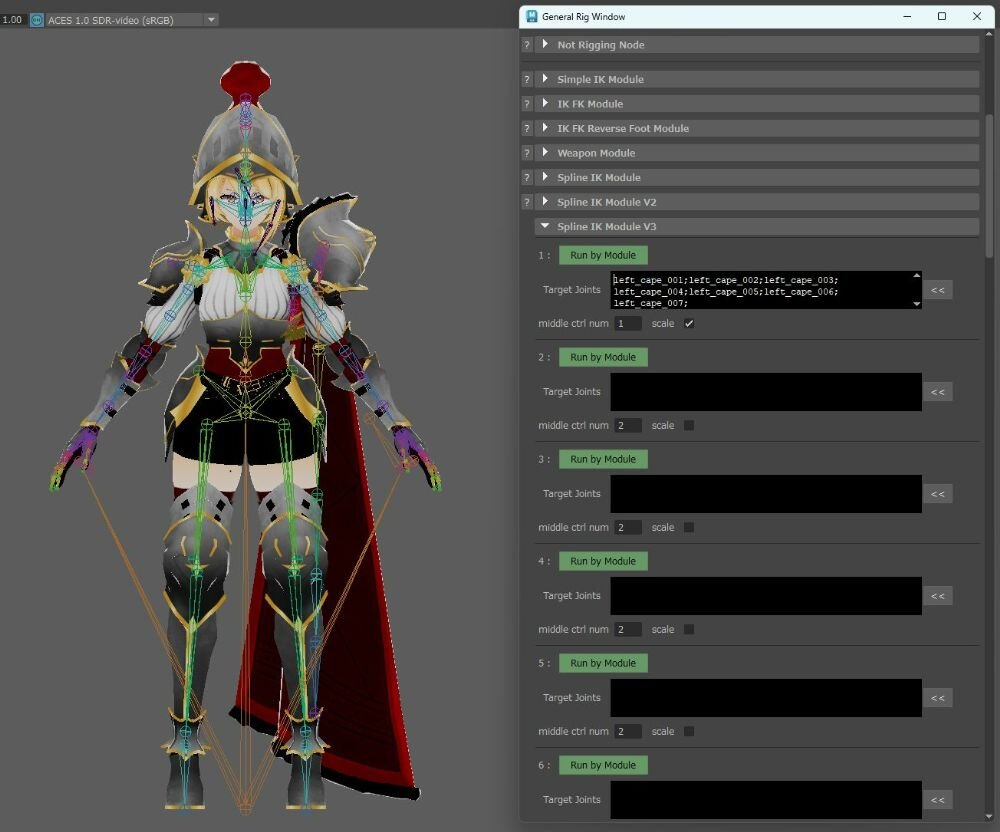

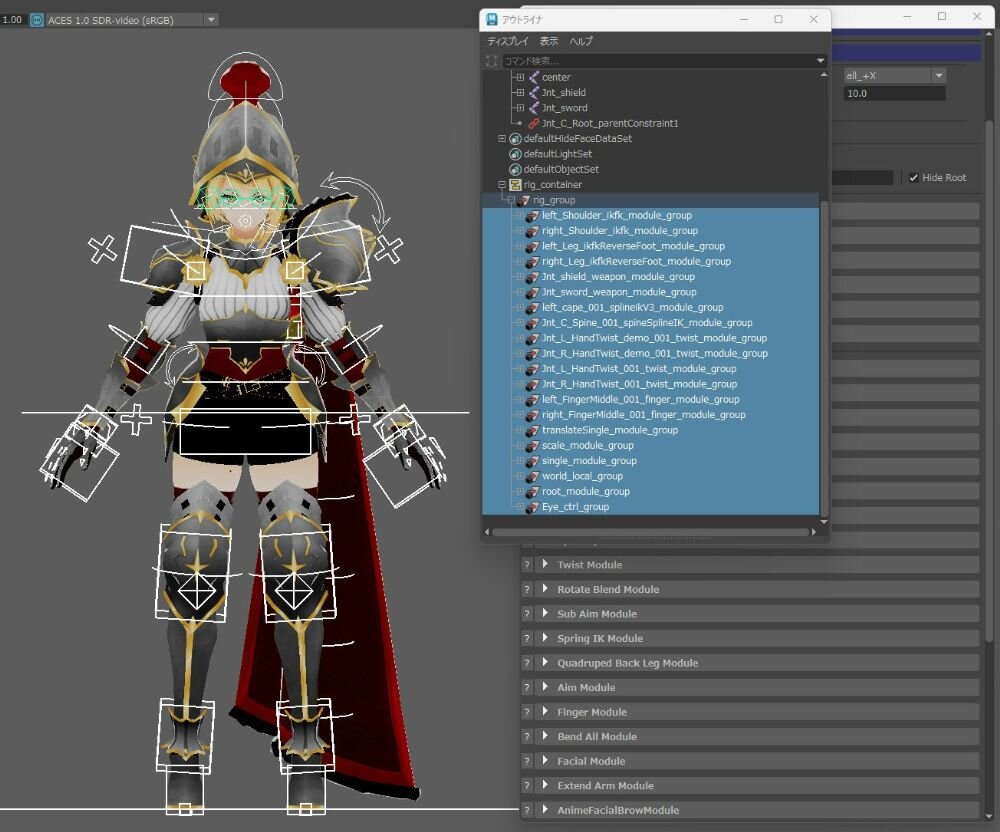

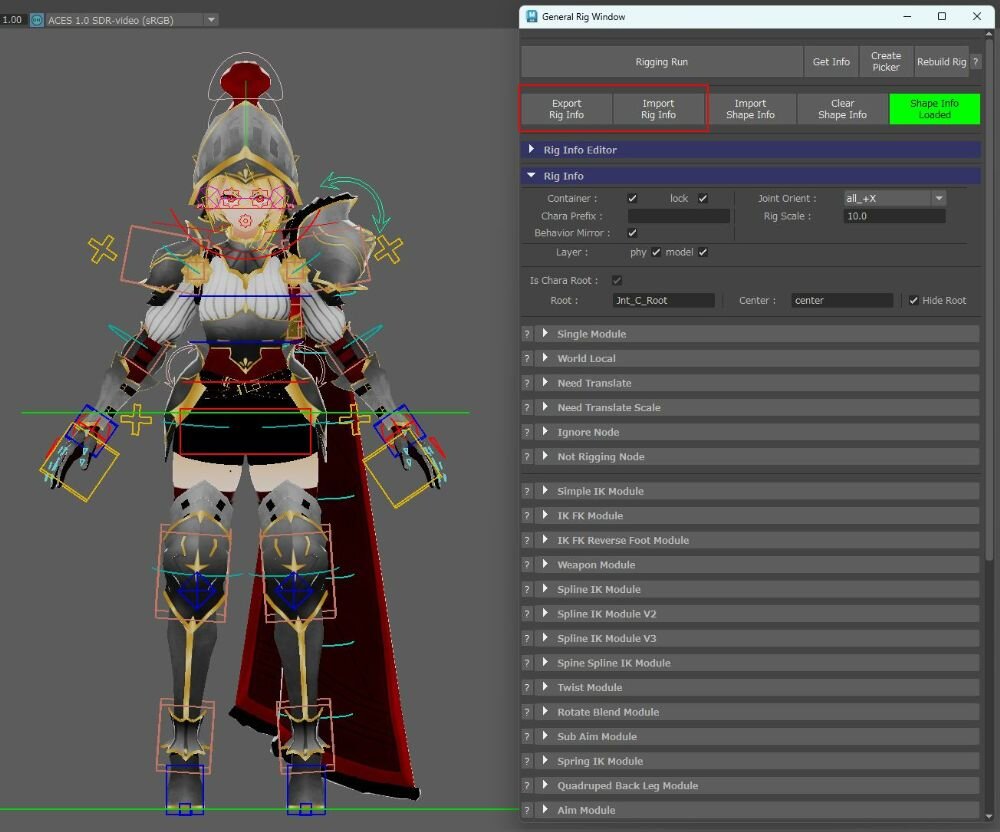

ガーネットのリグコントローラはアプリボットが開発しているリギングシステム「General Rig」で生成されている。半自動でリギングを進めることができるツールで、部品単位でリグコントローラを設置していくモジュラーリギングを採用。General Rigによってリギングされたアセットは、体格が異なるキャラクターであっても、FBXを介してモーションを移行することが可能だ。

煩雑になりがちな多くの機能がひとつのUIに整理されていることに加え、計算系ノードを内製プラグインで充実させるなど、リギングのコストを抑える工夫がなされている。コントローラを部分的に設置し確認、こまめに調整しつつ全体を組み上げていくことも可能で、さらにその情報をテキストで書き出し・読み込みする機能も備わっているので、作業者同士での共有も容易だ。

この入出力により、モデルやジョイントの更新にも柔軟に対応できる。「ジョイントを登録するだけで複雑なSpline IKやReverse Footをボタンひとつで組み上げられるなど、とても使いやすいです。ガーネットではGeneral Rigで構築した上で、誰でも利用できるよう、内製ノードを一般的なノードに置き換えて配布しています」(3Dモーション&リガー・平田清孝氏)。

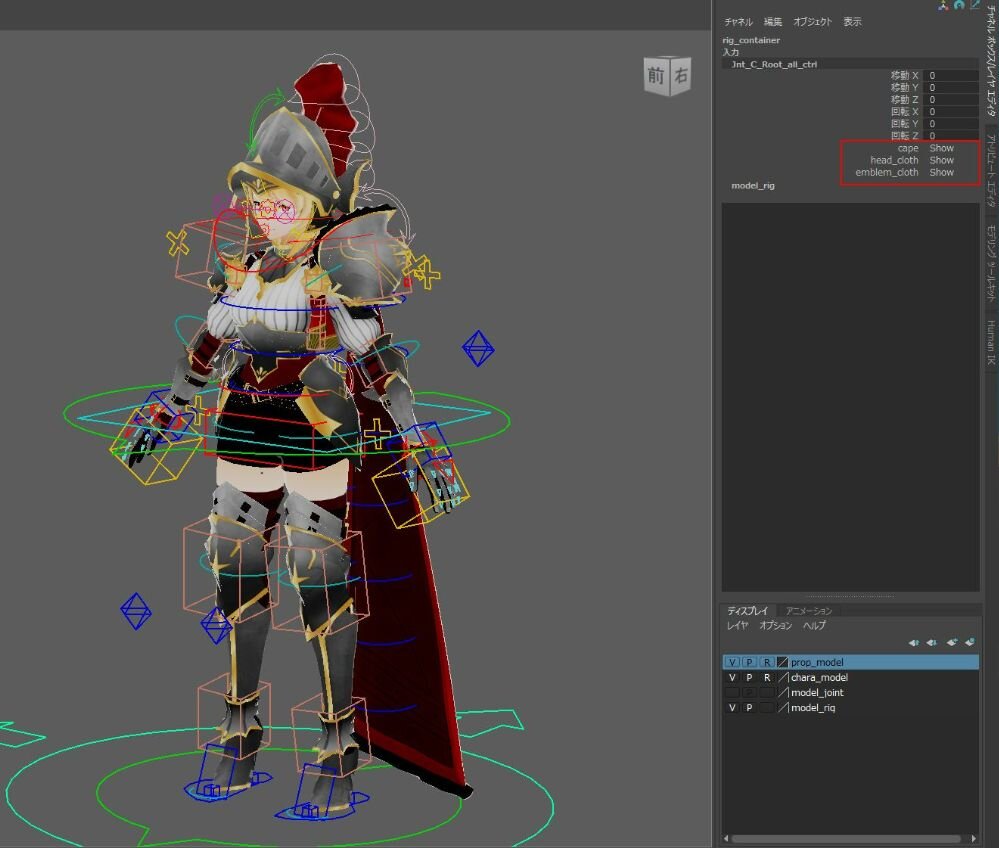

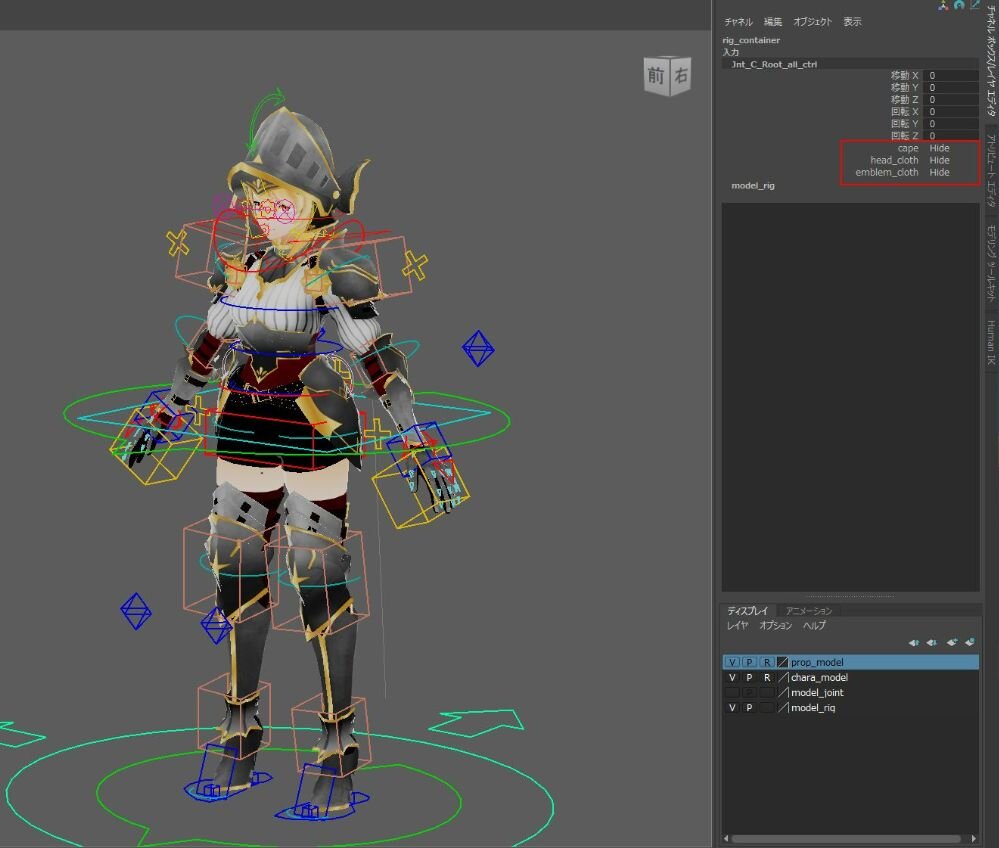

パーツごとの「表示/非表示」切り替え

ルートコントローラにはパーツごとの切り替えアトリビュートが追加されており、[cape]、[head_cloth]、[emblem_cloth]でそれぞれのパーツの表示/非表示を切り替えることができる。

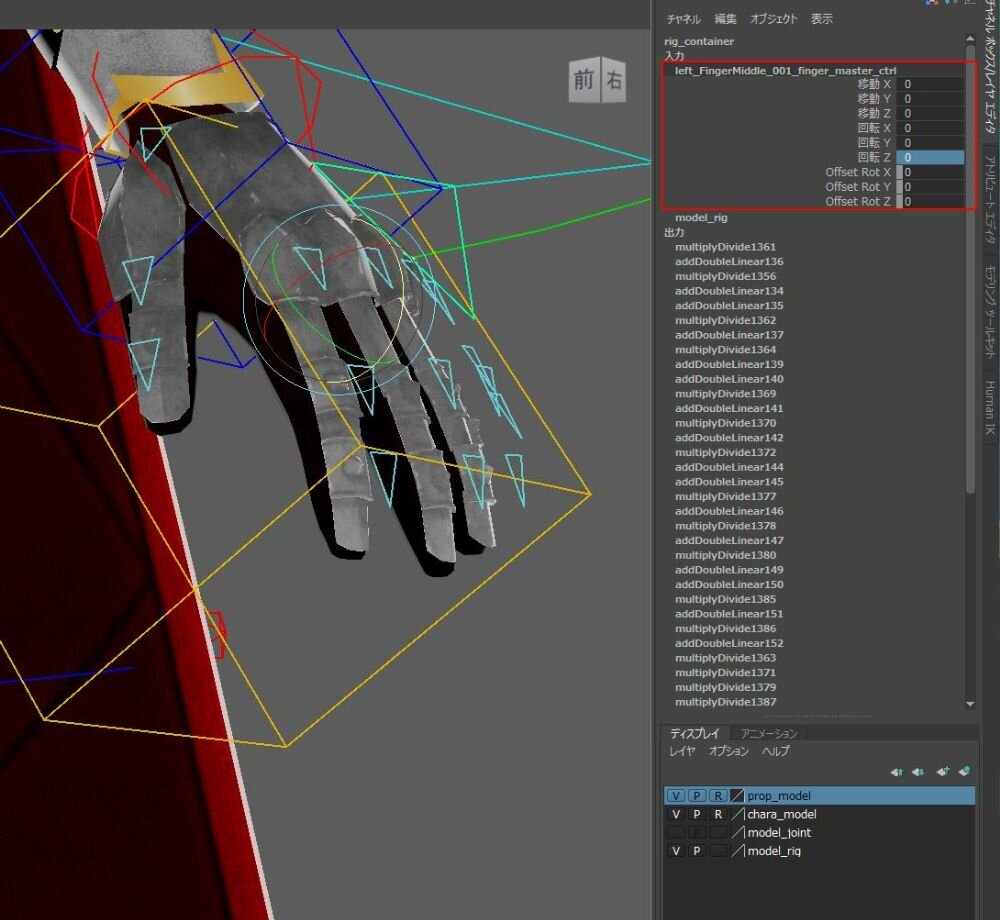

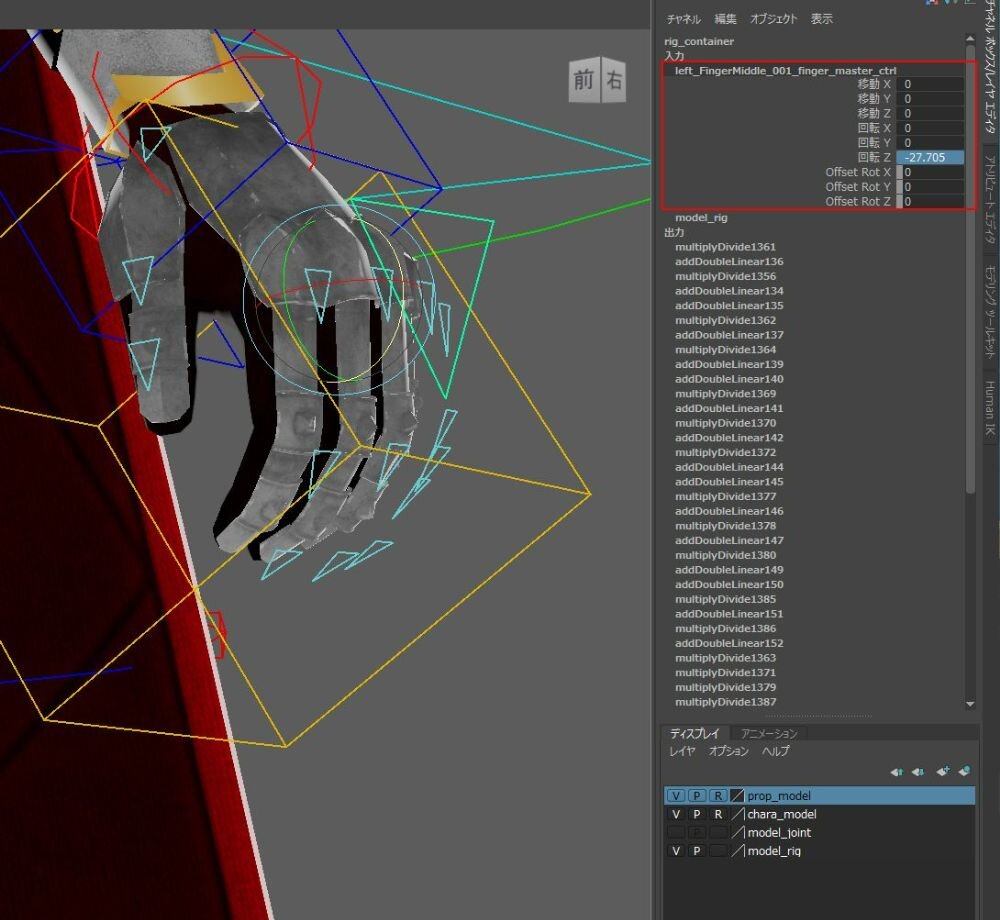

指のコントローラ

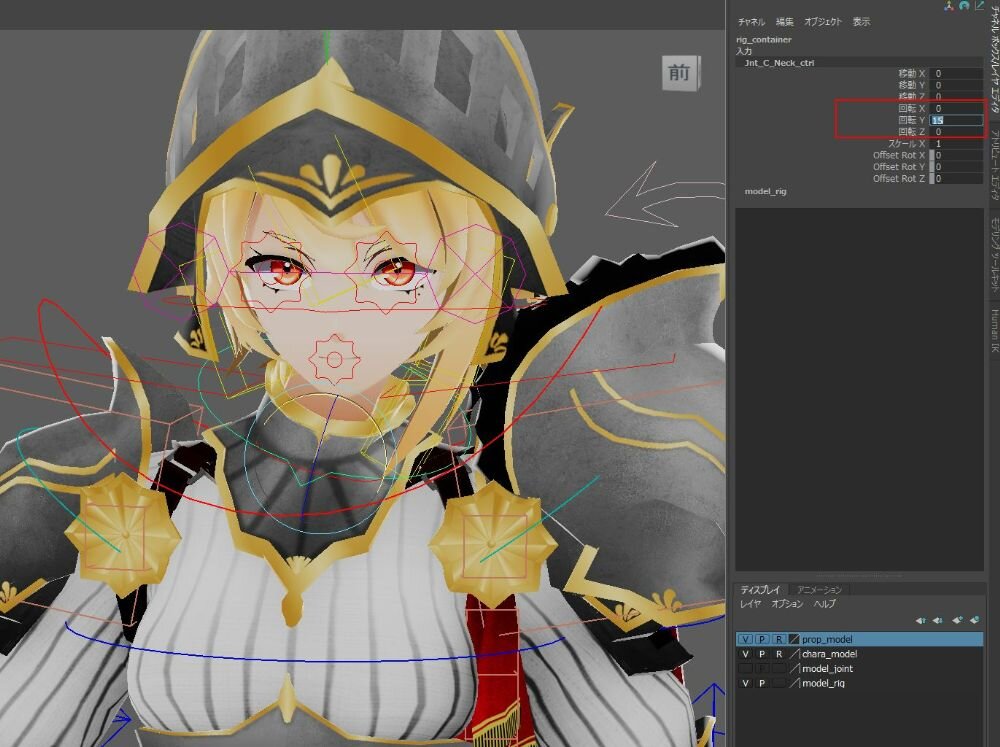

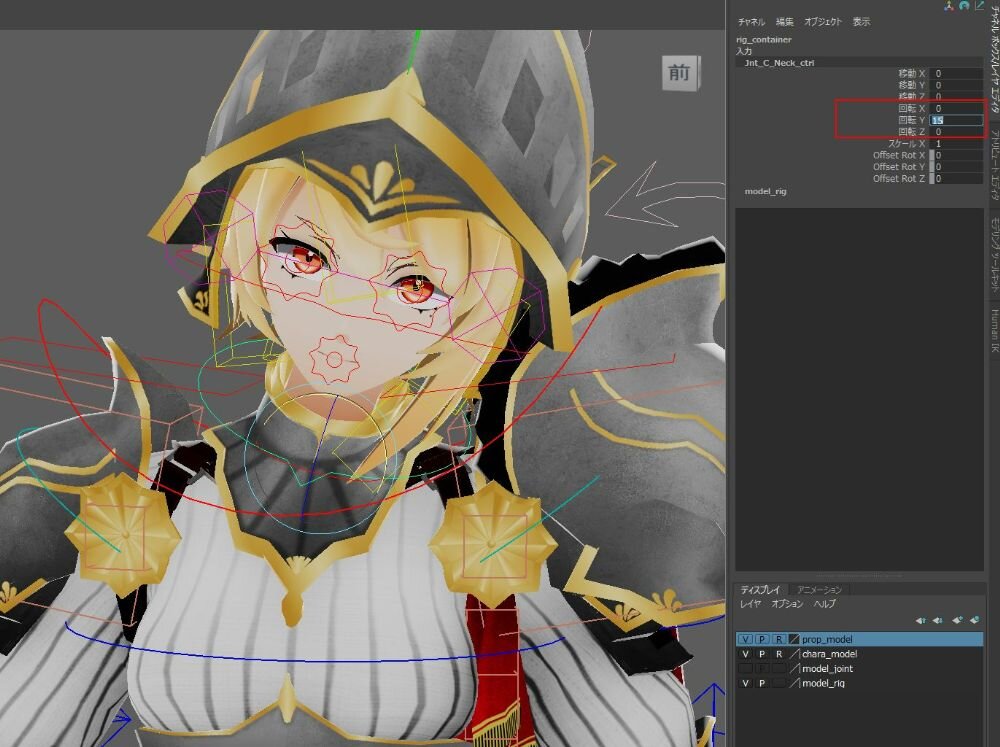

首の動き

-

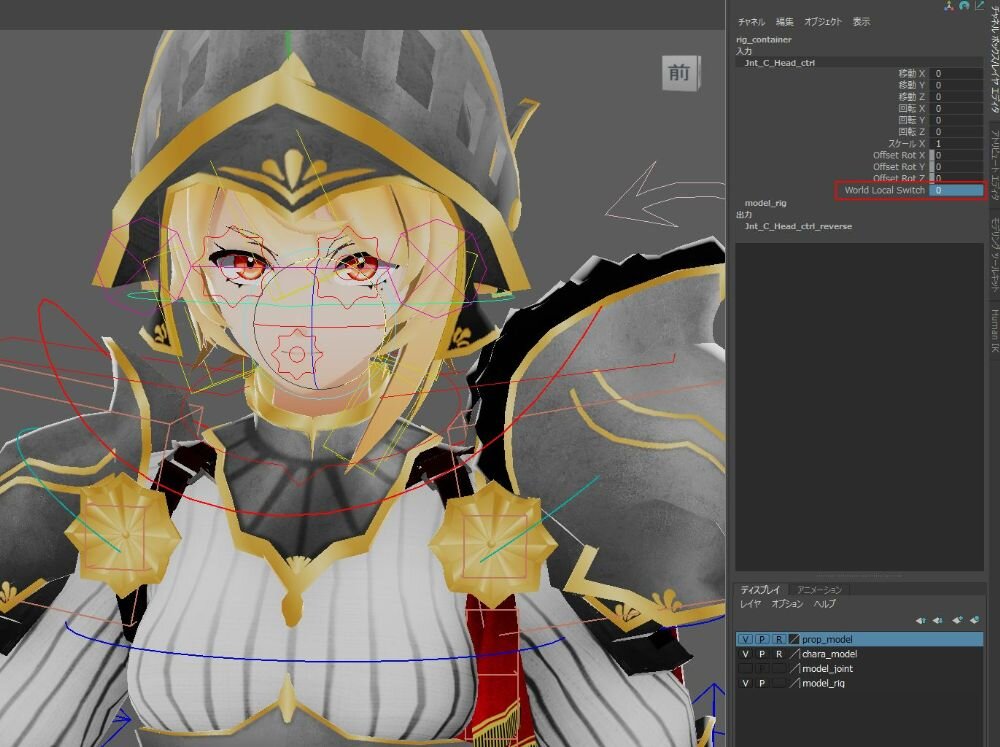

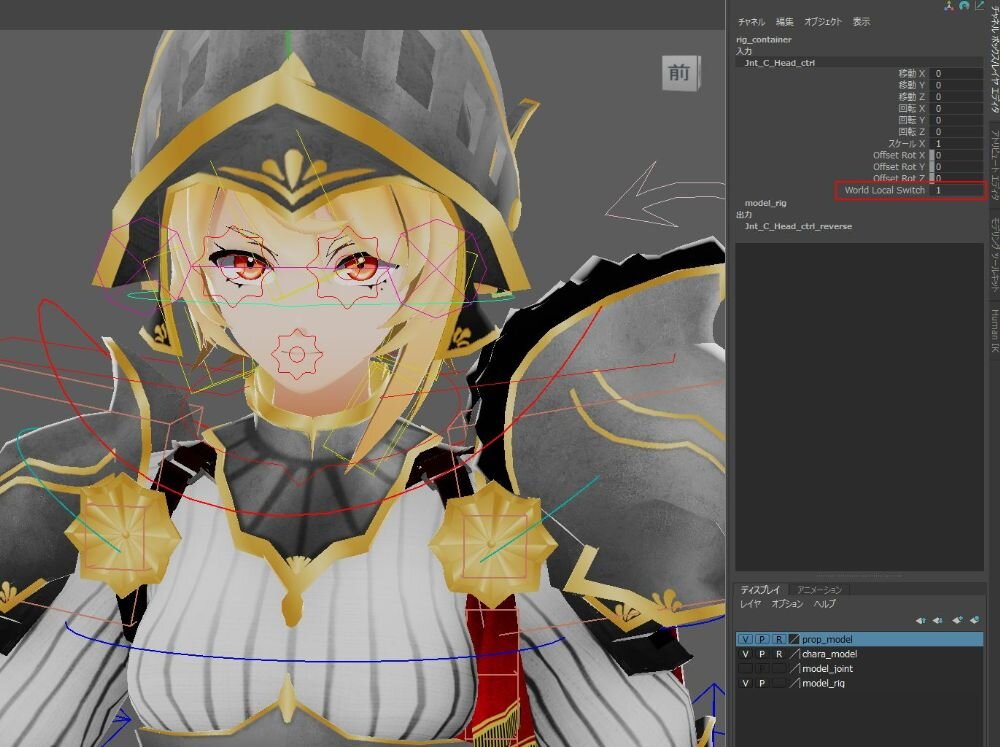

▲頭部のコントローラには、頭部の回転をWorldかLocalかをスイッチするためのアトリビュートが用意されている。通常は0で、頭部はローカル回転となる -

▲[World Local Switch]を1にするとワールド回転となる

腰を下ろした状態の手の設定

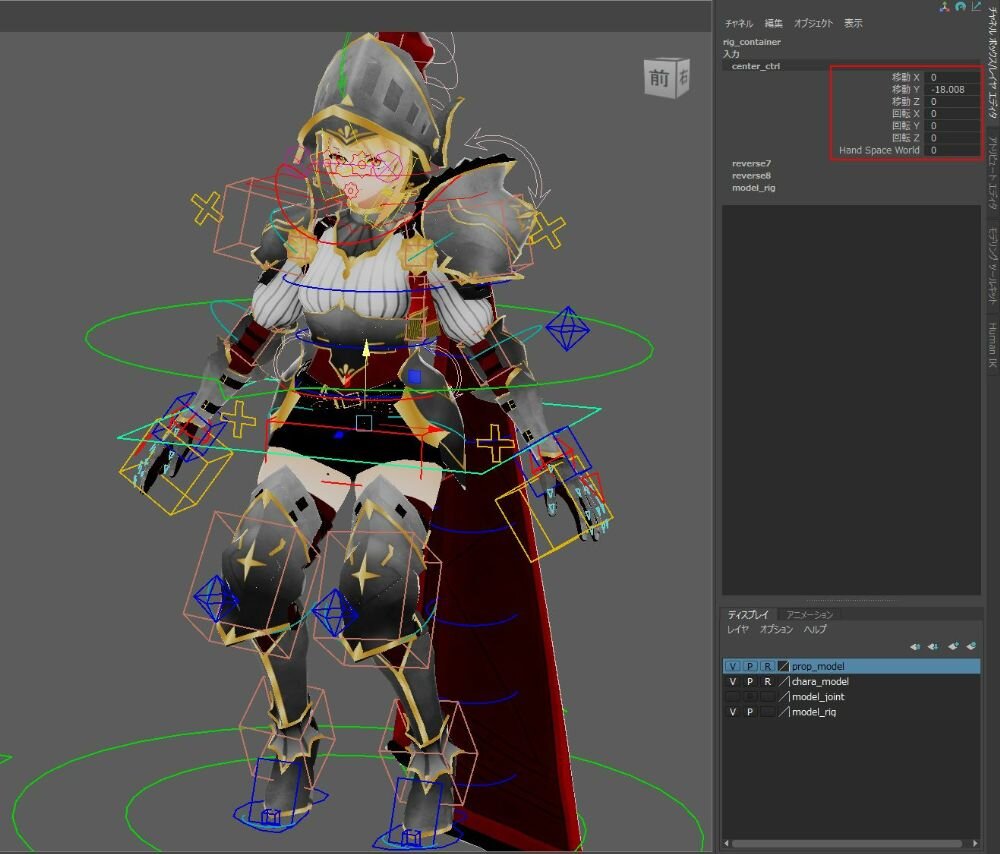

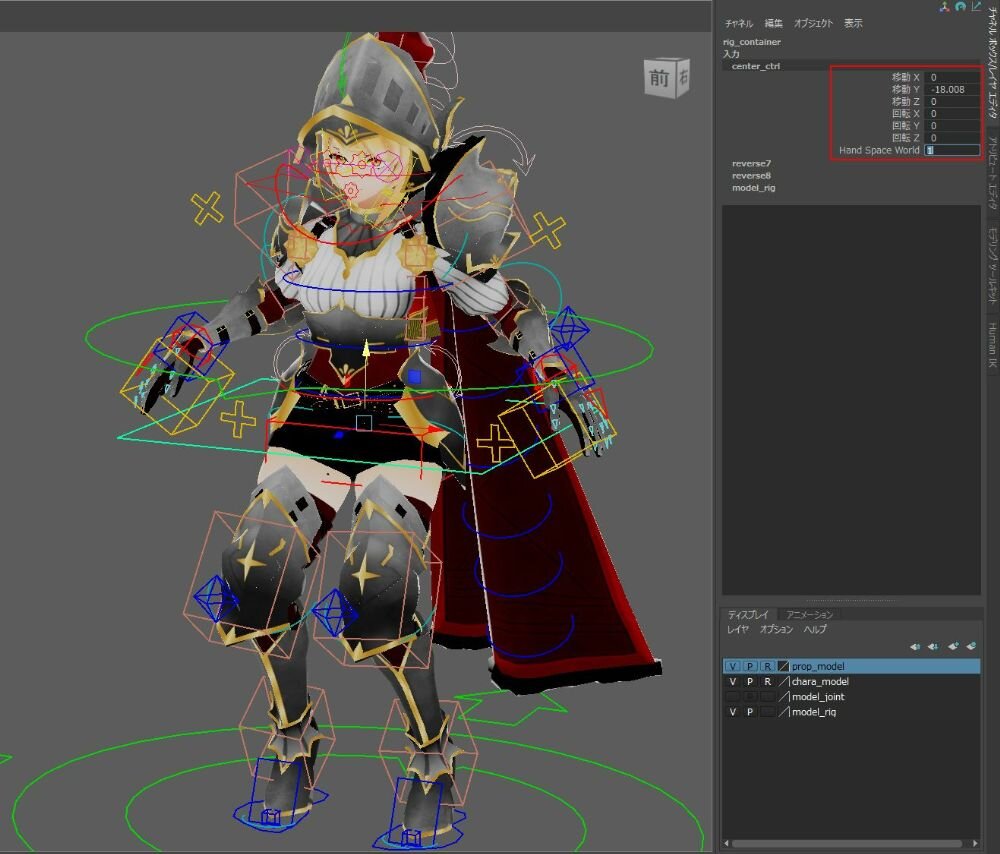

腰に設置された[center_ctrl]には、[Hand Space World]アトリビュートが追加されている。[center_ctrl]で腰の位置を下ろした際、手の位置をワールドにするか腰のローカルにするかを選択できる。

-

▲[Hand Space World]が0の状態。手のIKコントローラはワールドではなく腰の配下となるため、腰を下げると追随するようになる -

▲1の状態。手のIKコントローラはワールド制御となり、腰を下げても位置が保たれる

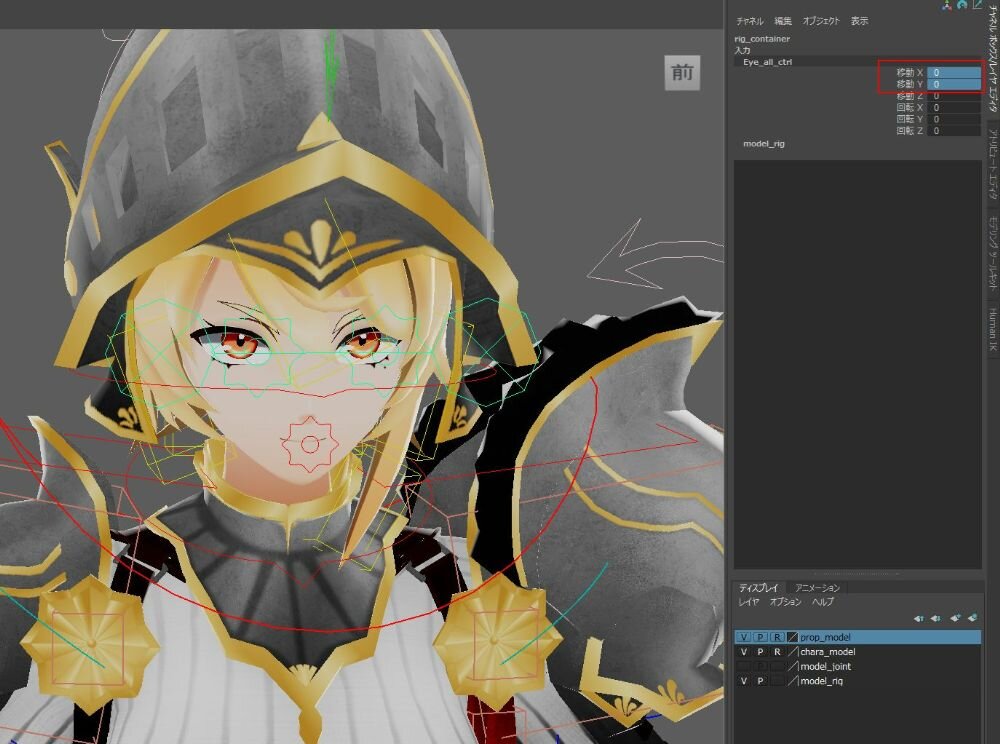

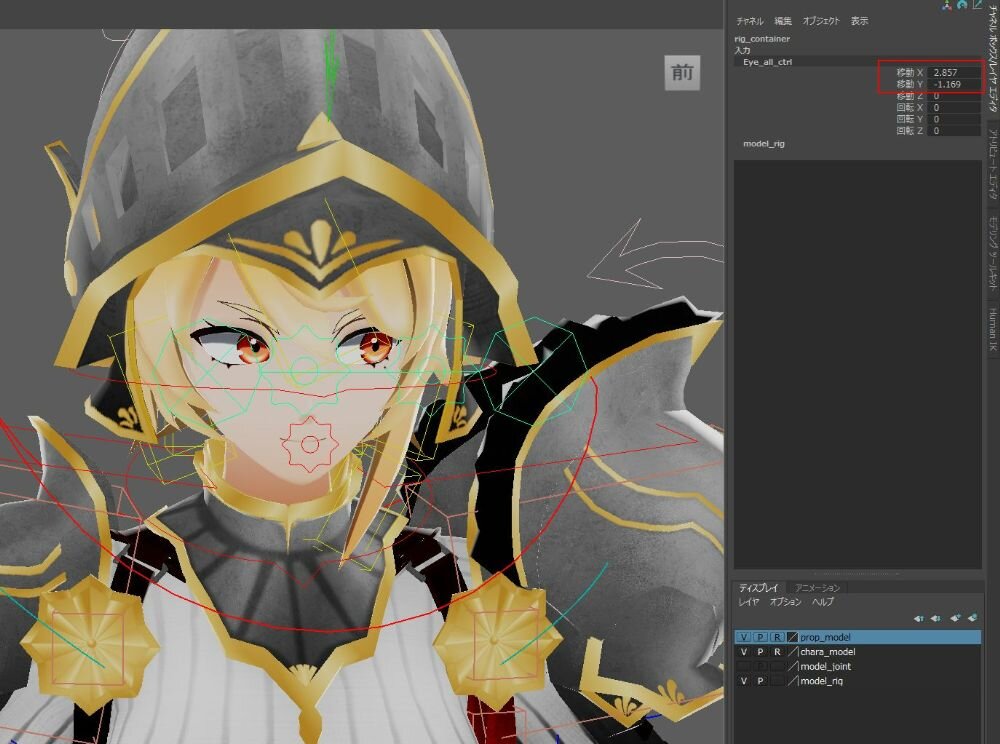

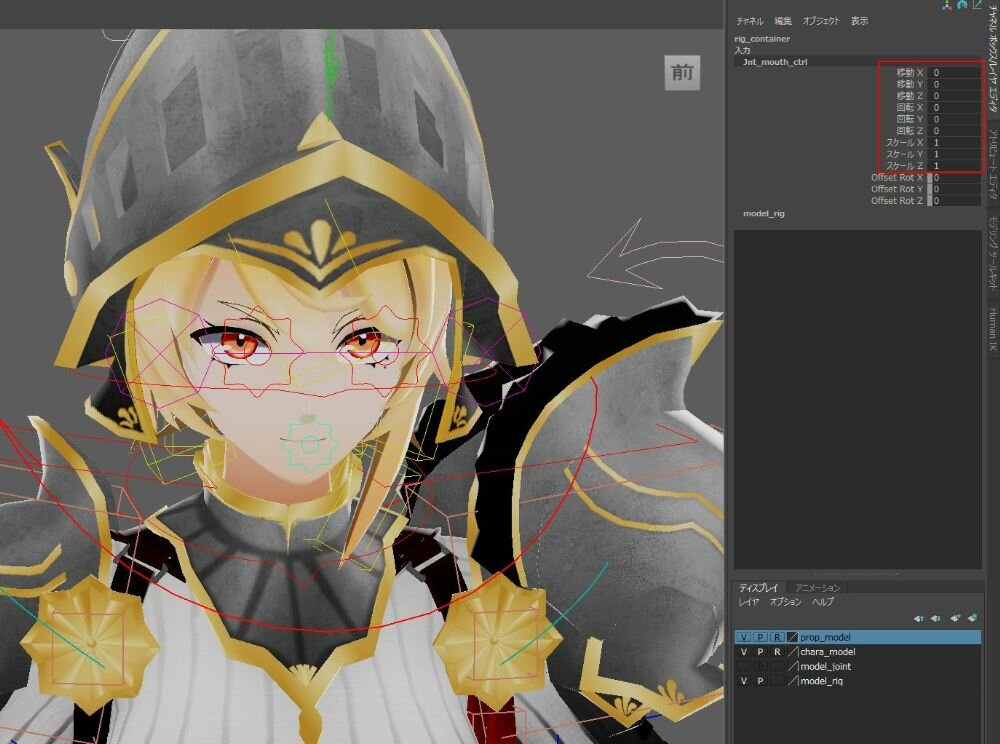

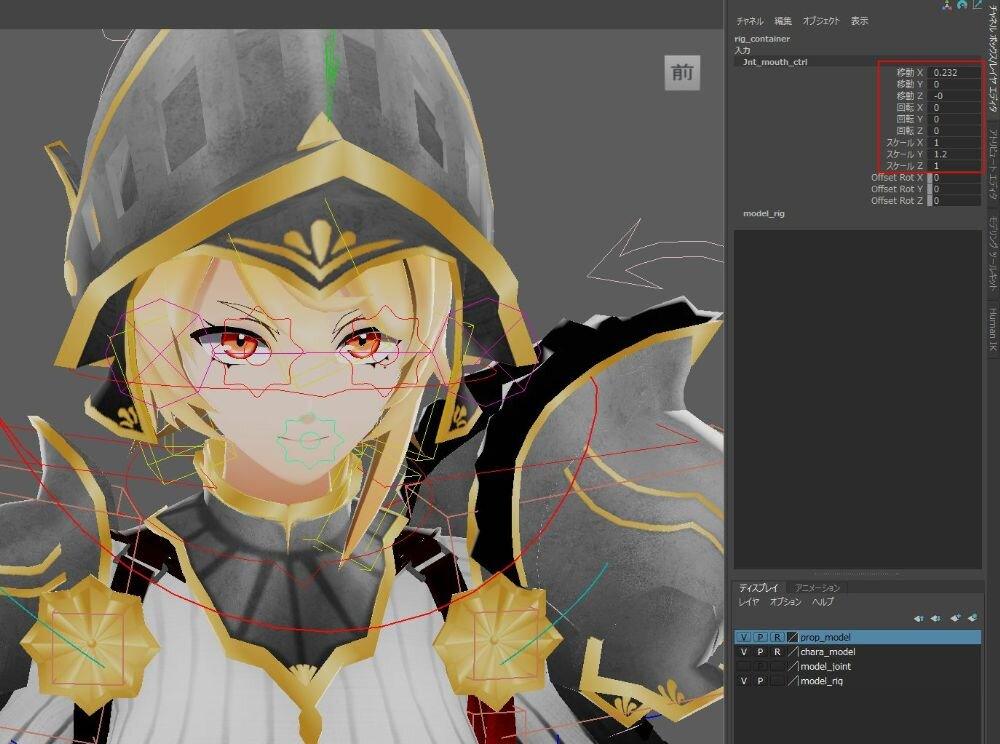

目と口のコントローラ

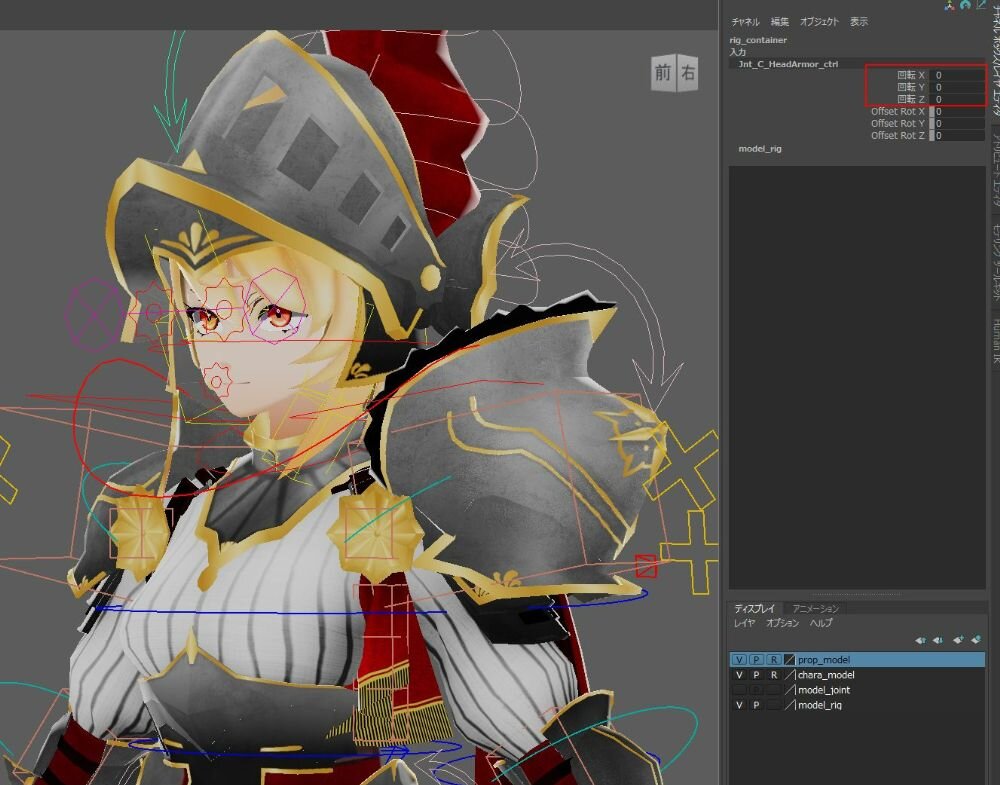

ヘッドアーマーのコントローラ

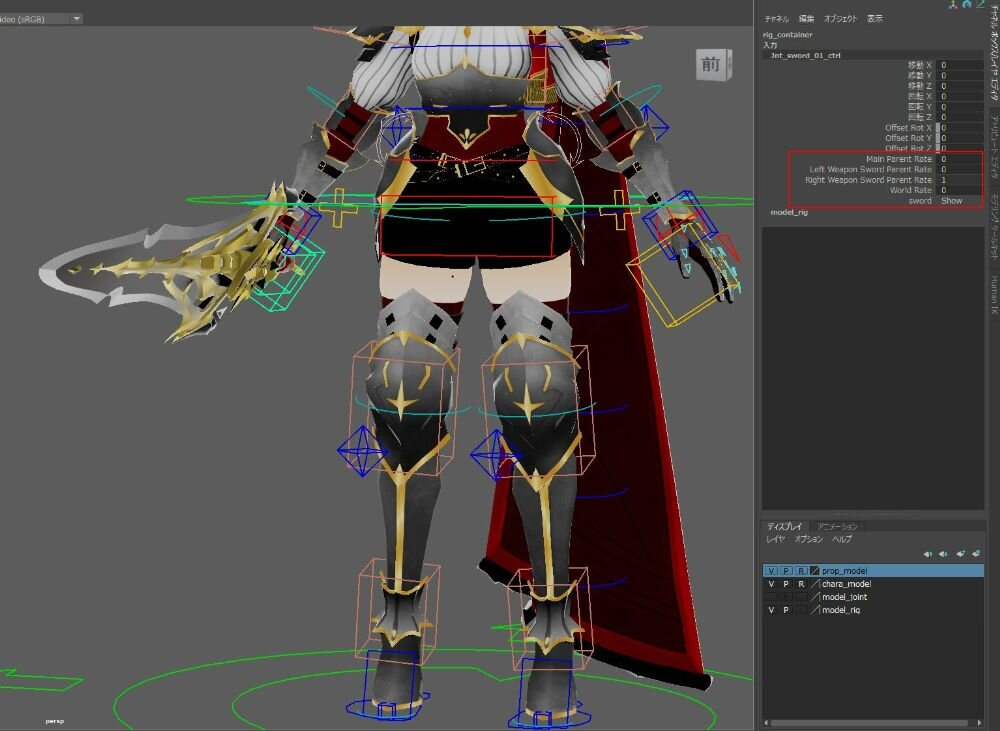

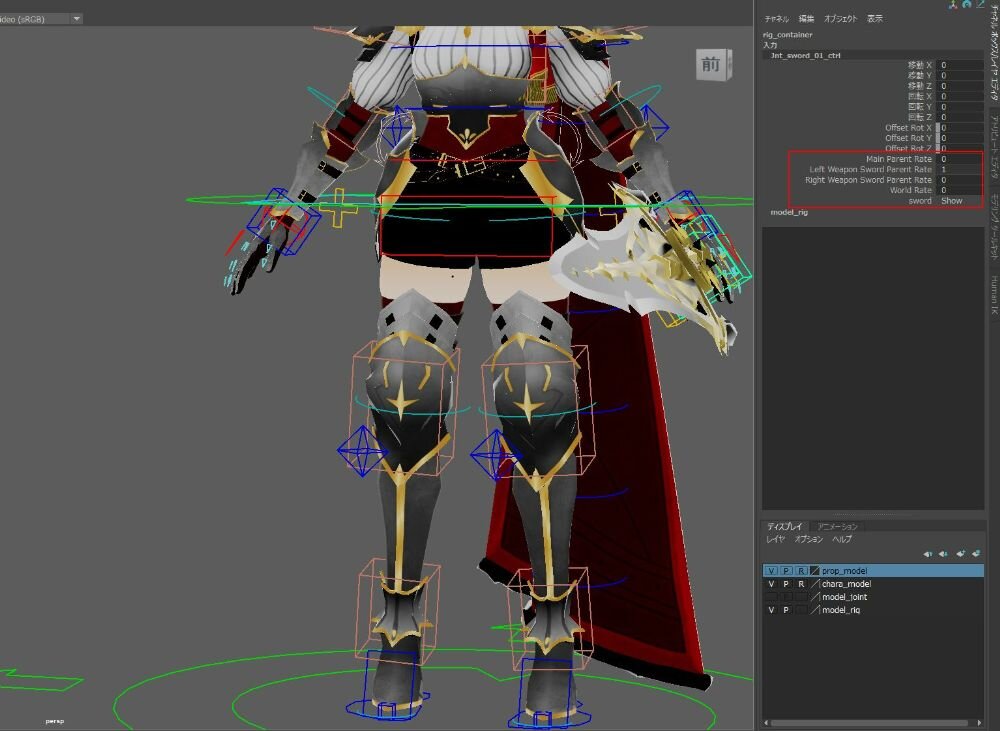

剣のアタッチ

剣のコントローラには[Parent Rate]というアトリビュートが複数用意されており、それぞれの値を1にすることで、各部位に指定した位置へ剣を移動させることができる。

-

▲[Right Weapon Sword Parent Rate]を1、ほかの[Parent Rate]を0にすることで剣を右手にアタッチした状態 -

▲同様に[Left Weapon Sword Parent Rate]によって左手にアタッチした状態

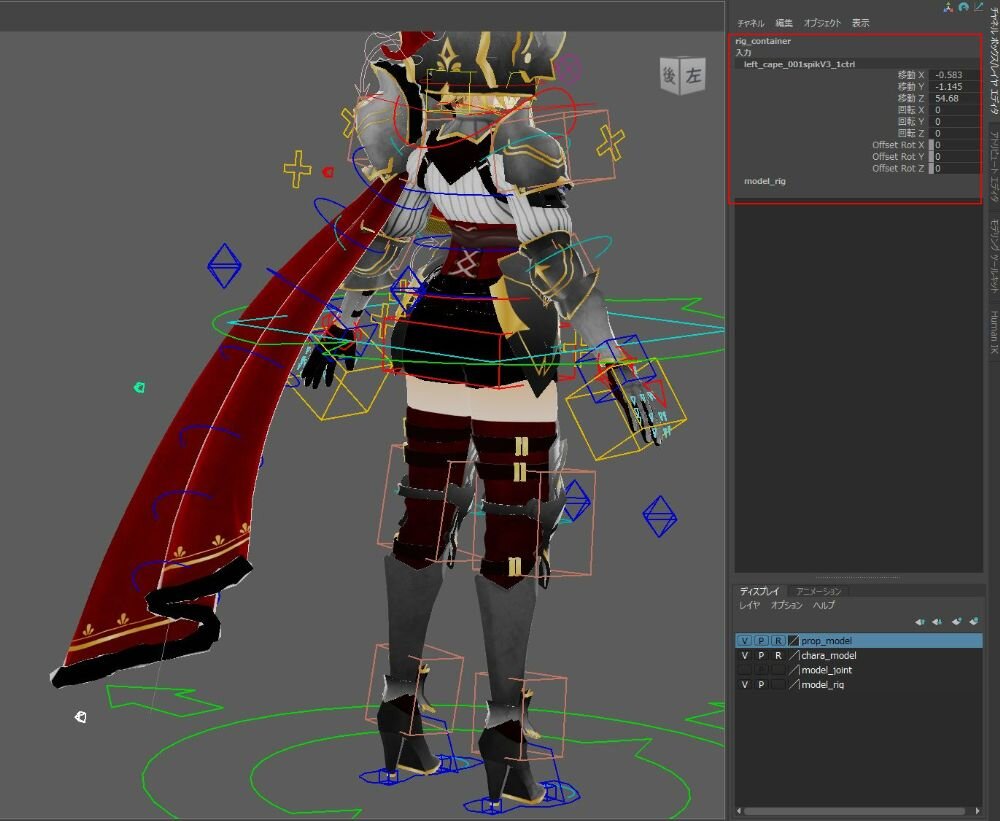

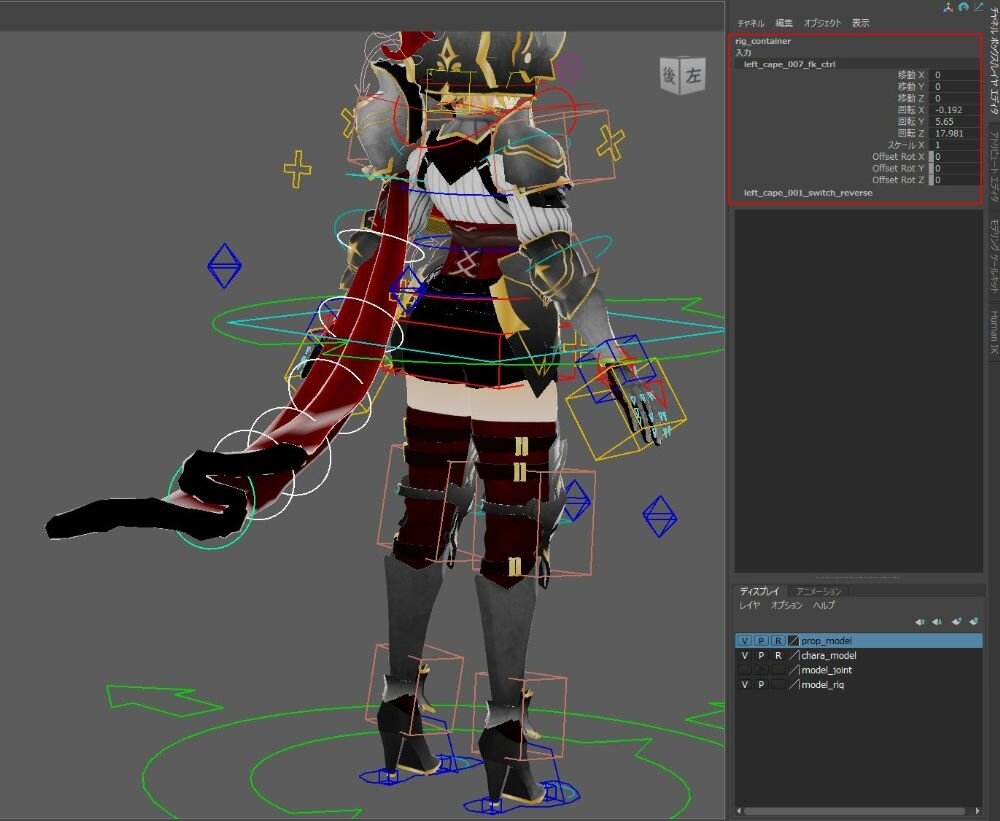

ケープのコントローラ

各種の設定

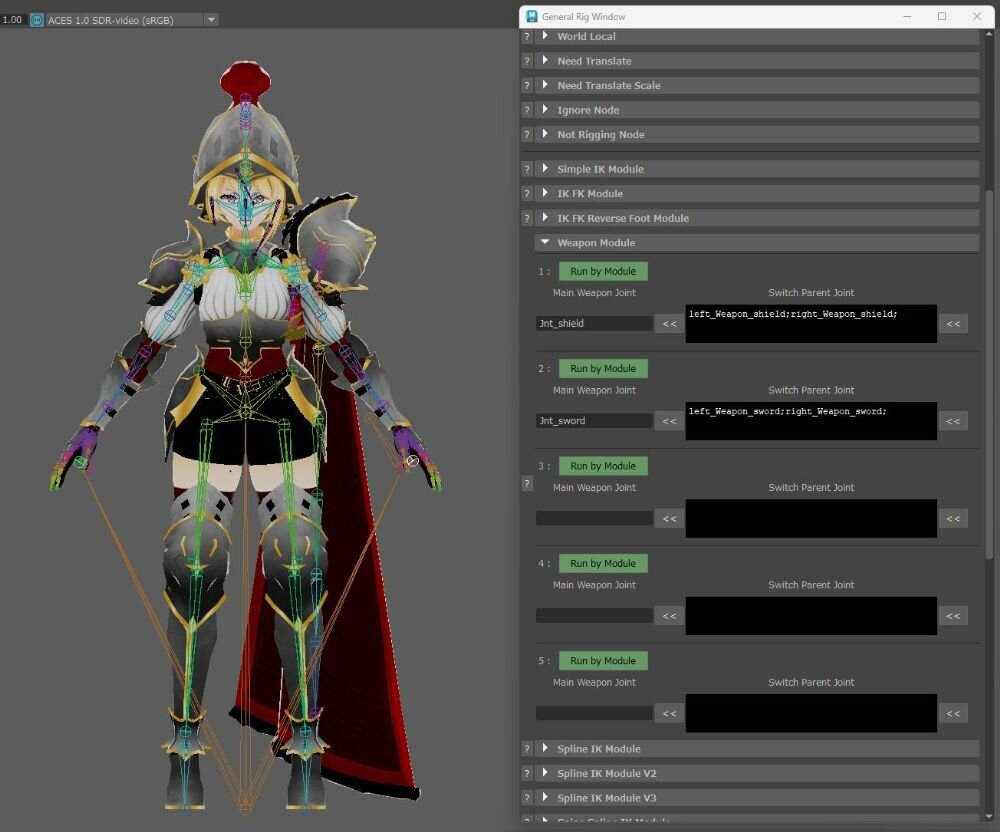

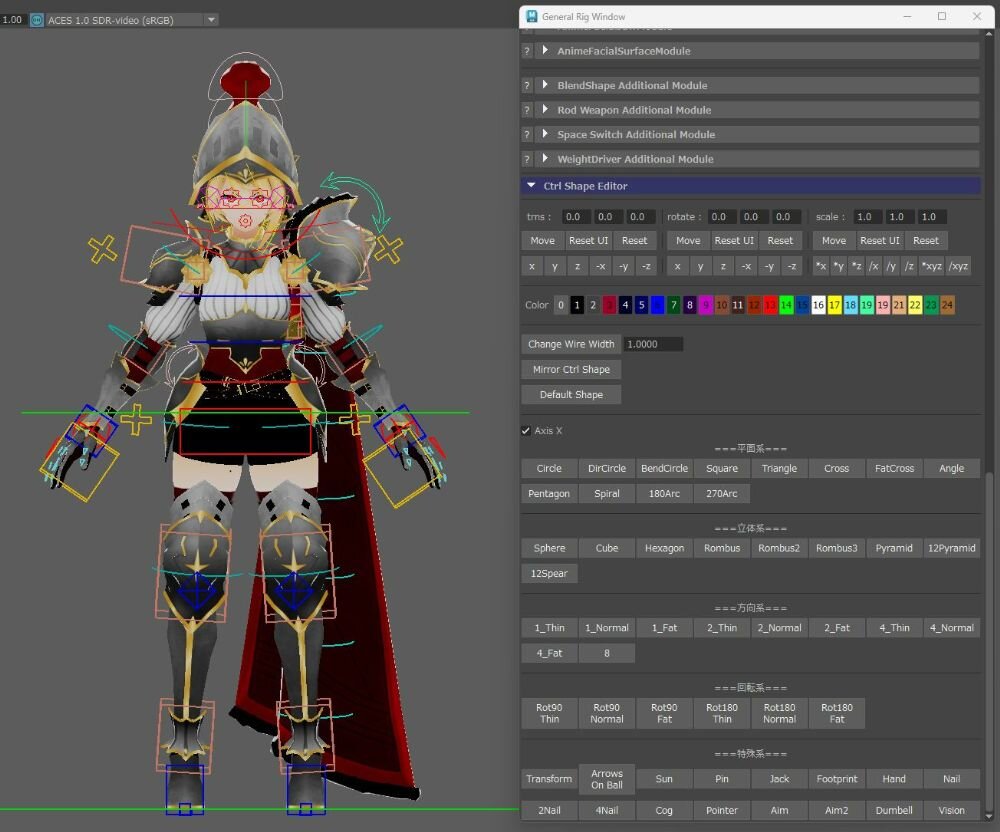

リギングシステム「General Rig」の設定ウィンドウ。[Single Module]、[Simple IK Module]、[Spline IK Module]など様々なモジュールで構成されている。

-

▲[FK IK Module]では[arm]、[elbow]、[hand]に該当するジョイントをセミコロン区切りで記入し、[Run by Module]を実行することでリギングが行われる。記入したジョイントに対してのみ処理が走るため、部分ごとに確認しながらリギングを進めることが可能だ -

▲[Spline IK Module V3]はFK・IKが切り替えられるスプラインIKを生成できる。ガーネットではケープのリギングに使用された

-

▲[Weapon Module]では、[Main Weapon Joint]に剣や盾などの武器のジョイントを記入、[Switch Parent Joint]にアタッチさせたいジョイントを記入することで、アタッチしたい箇所への[Parent Rate]アトリビュートを追加することができる -

▲コントローラの見た目を編集できる[Ctrl Shape Editor]も組み込まれていて、色・形・大きさ・角度・位置を設定できる。形状は「平面系」、「立体系」、「方向系」、「回転系」、「特殊系」と種類分けされ、動かす箇所に適した形状を選ぶことができる

-

▲生成したリグはコンテナ化可能で、設定時のモジュールごとにグループ分けされてコンテナ内に格納される。この際、コントローラを選ぶ上で不要なノード(コンストレインなど)は非表示になる -

▲[General Rig Window]上部には[Export Rig Info]、[Import Rig Info]ボタンが用意されており、ジョイントやコントローラ形状など、設定した全ての情報をテキストとして入出力可能となっている

無料で利用できるフリーリグでありながら、さらに進化を遂げたアプリボットリグ。グミー&ガーネットの追加により、クリエイターが自由に挑戦できる環境がさらに広がった。今後もユーザーの学びと創作を支えるリグとして、新たなキャラクターの登場が期待される。