2023〜2024年にかけて公開された森ビルブランドのムービーのうち、今回はTREE Digital Studio LUDENS事業部が3DCGを手がけた3作について、特別にメイキングを解説する。初回となる今回は2023年1月に公開された『虎ノ門ヒルズムービー2023|WELCOME TO TORANOMON HILLS』を紹介。虎ノ門ヒルズ完成前に3DCGでその詳細な姿を描き出している点に注目だ。

Information

クリエイティブディレクター・菅野 薫/クリエイティブディレクター、コピーライター・藤本宗将/アートディレクター・岡村尚美、井本善之/ディレクター・児玉 裕一

虎ノ門ヒルズ公式サイト(www.toranomonhills.com)

TREE Digital Studio LUDENS事業部の制作力の高さを活かした森ビル関連のムービー

2019年に公開された森ビルの企業ブランドムービー『森ビル ブランドムービー|DESIGNING TOKYO(2019)』は公開当時からVFX・CG業界でも話題になり、今もリファレンスとして上げられることの多い作品だ。そして、その続編とも言える

●『森ビル ブランドムービー|DESIGNING TOKYO』(2024)

をはじめ、

●『虎ノ門ヒルズムービー2023|WELCOME TO TORANOMON HILLS』(2023)

●『麻布台ヒルズ ムービー2023|GREEN, LIFE, TOKYO.』(2023)

と、3つの作品が2023〜2024年にかけて、相次いで公開された。

3作ともTREE Digital Studio LUDENS事業部が3DCGを担当しているが、前作(2019)の企業ブランドムービーが他社複数でつくられたことを考えると、3作品の大部分を1社でまかなえる制作力の高さがわかるだろう。VFXプロデューサーの野瀬正裕氏は「1本目の最初にご相談をいただいたタイミングでは、複数の会社で制作する可能性もあったのですが、弊社が会社統合により人員が増えたことで、1社でもやりきれる旨を提案させていただき、ご決断いただきました」と経緯をふり返る。

2021年に株式会社ルーデンス、株式会社デジタル・ガーデンの「Visual Communication Design」、株式会社TTRの「MAGIC」が統合されてTREE Digital Studio LUDENS事業部が設立されたが、そのメリットを最大限に活かした作品だ。

▲2列目左から、CGチーフデザイナー・原 恭平氏、CGチーフデザイナー・上野雅志氏、CGチーフデザイナー・小嶋裕士氏、CGプロダクションマネージャー・今若弘大氏、CGデザイナー・秦 駿介氏

▲3列目左から、CGデザイナー・金子一打氏、CGデザイナー・Luomeng Yuan/ラモウ エン氏、CGデザイナー・加藤美智子氏、VFXスーパーバイザー・政本星爾氏、CGデザイナー・清水 亮氏、CGデザイナー・田中舜理氏

(以上、TREE Digital Studio LUDENS事業部)

www.tdsi.co.jp/ludens

本作のVFXをまとめたVFXスーパーバイザーの政本星爾氏は「統合前だとこんなに大きな関わり方ができなかったと思います。統合して大勢の優秀なスタッフと一緒に仕事ができるようになって、力を合わせたらこんなことができるんだと実感しています」と手応えを語る。センスが良い会社や大人数の会社、技術力のある会社、提案力のある会社、様々な会社があるが、全部揃っているのはLUDENS事業部だけではないかと胸を張る。

実際、取材している中で3作品の大部分を1社で、しかも短納期でまかなえたということに驚かされた。尺の長さや街全体を3DCGでつくるボリューム、複雑な植栽表現、未完成の建物を図面から起こす技術など、普通なら複数の会社でつくりあげるボリュームだろう。

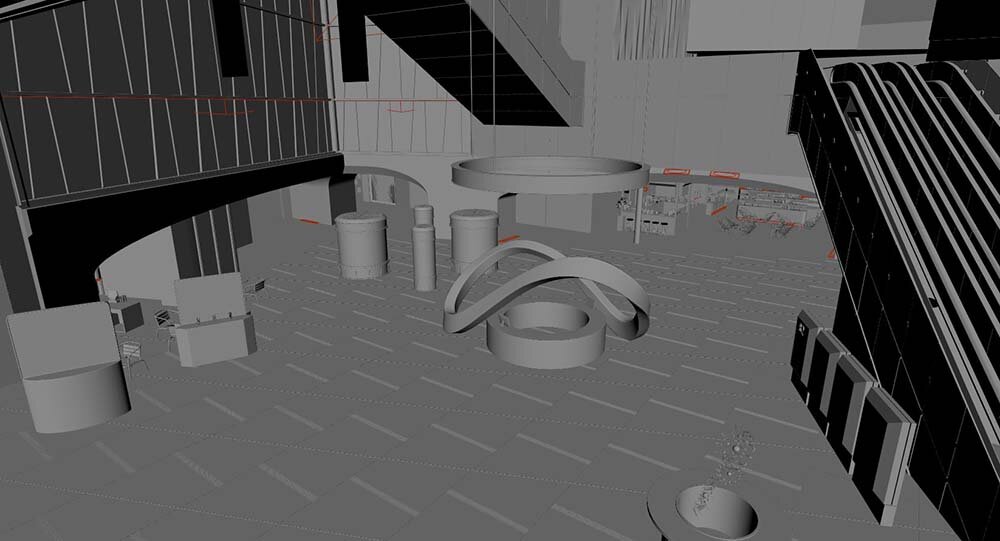

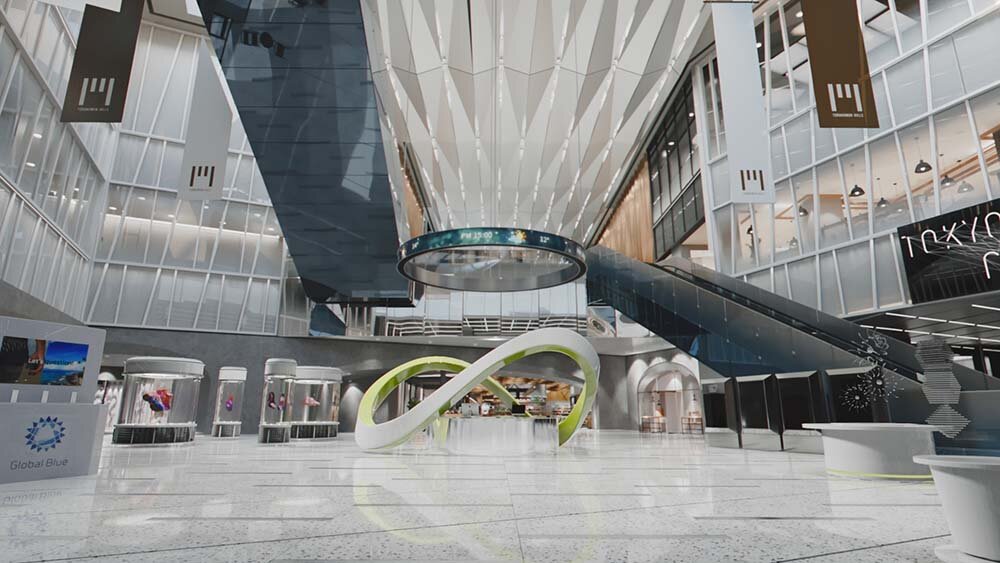

今回、メイキングの第1弾として解説する『虎ノ門ヒルズムービー2023|WELCOME TO TORANOMON HILLS』は1番初めにつくられた作品だ。3作品の中でもっとも長尺で、約6分もある。メインとなる建物も制作当時、現物は未完成のため、多くは人物をグリーンバックで撮影しての合成で、一部はフルCGに近いカットもある力作だ。

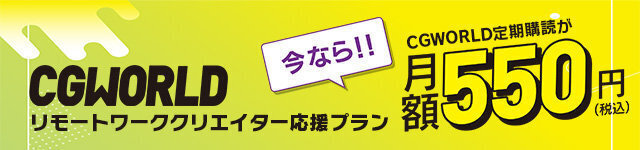

制作期間は2022年の10月から2023年の1月の約4ヶ月で35カット。制作ツールはDCCにMaya、3ds Max、Houdini、トラッキングはBoujou、群衆ツールはanimaが採用された。DCCは複数のツールをまたいで使用しているが、レンダリングをV-Rayで統一、V-Ray Sceneを活用して同じ画をつくり上げたという。

以下、特に力を入れたカットを紹介しよう。

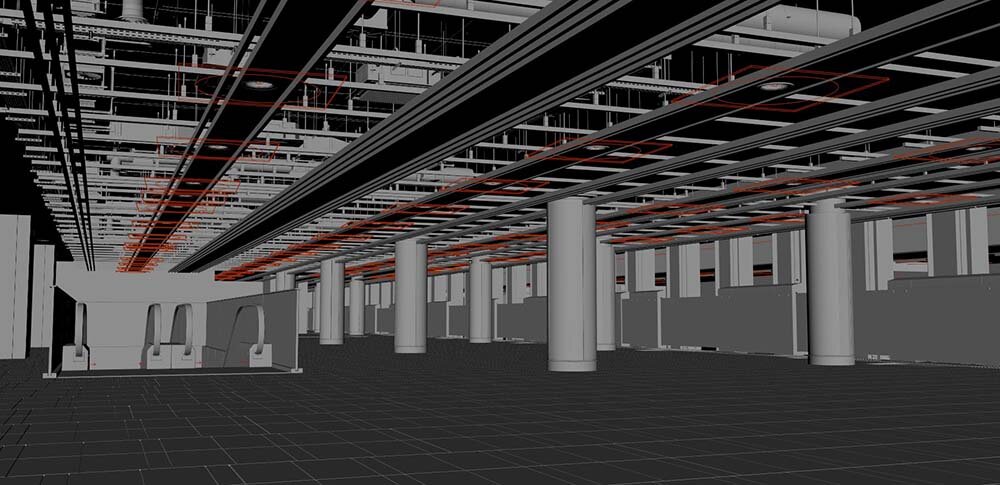

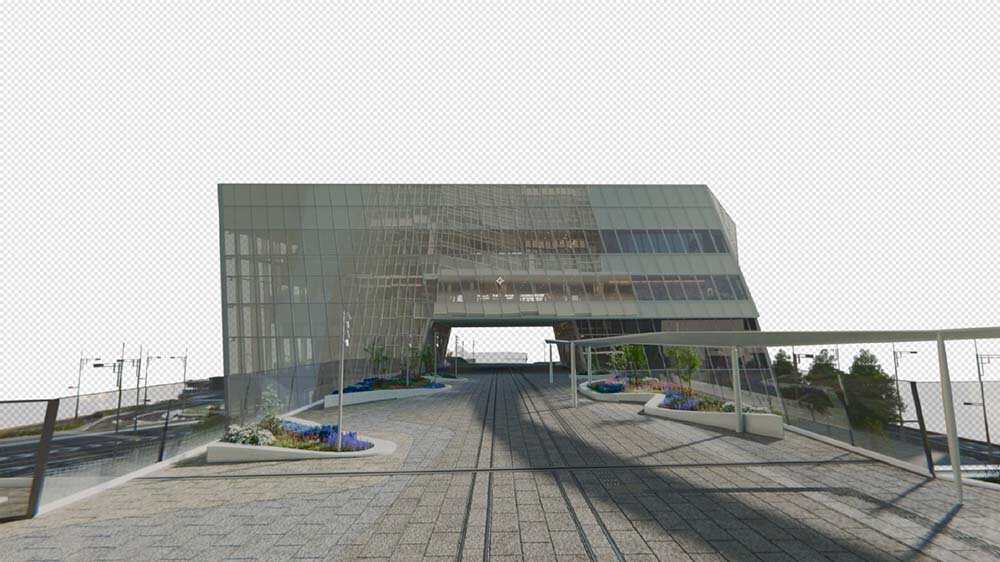

<1>虎ノ門ヒルズ駅と駅前広場の制作

ムービー冒頭の虎ノ門ヒルズ駅から駅前広場へ向かうシーン。虎ノ門ヒルズ駅構内に関しては東京メトロの管轄となることもあり、パースなどの最終的なイメージ画などはなく、提供された図面を読み取って完成後の環境を想像しながら制作された。「細かい設定があったわけではないので、実際のメトロの駅に行って質感を確認しながら、写真を撮ってリファレンスにしました」(CGチーフデザイナー・原 恭平氏)。また、施工する建築会社に取材に行き、実際の建築材料の素材も確認したという。

図面は施工用のものなので読み解くのに苦労したが、後半は慣れもありスタッフも読めるようになったとのこと。また、図面は建築が進んでいくうちに更新されることもあるため、それに随時対応していった。

<2>歩行者デッキ「T-デッキ」と3DCGによる人物の表現

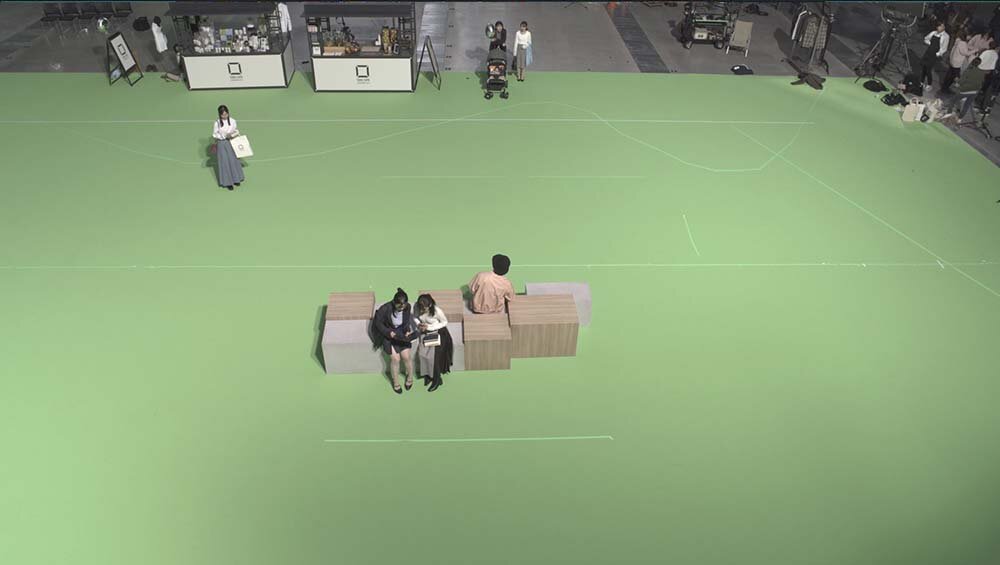

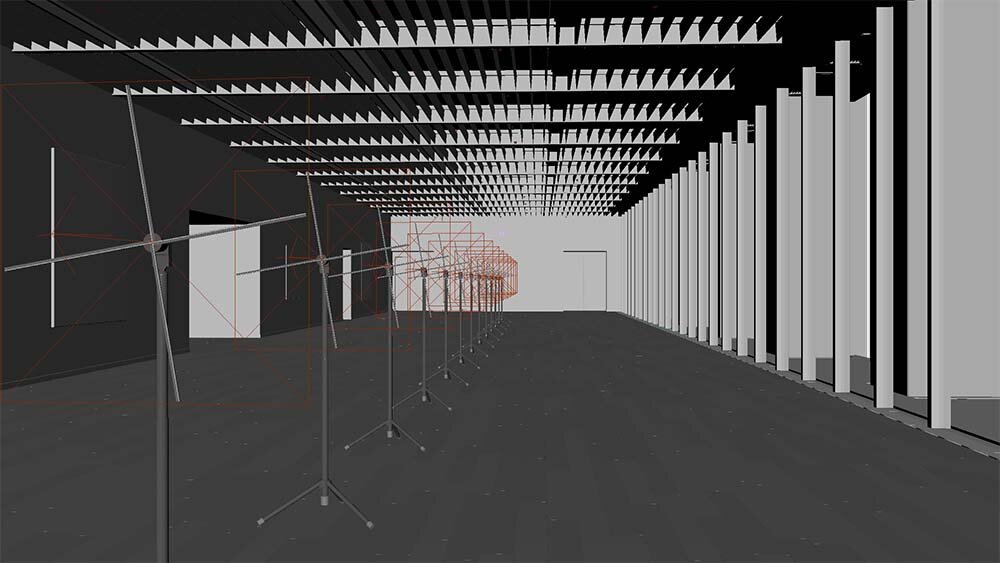

歩行者デッキ「T-デッキ」が登場するカットは大きすぎて都内のスタジオでは人物の撮影ができず、群馬にある展示会場の「Gメッセ群馬」で撮影された。

Gメッセ群馬は非常に広く、多くの撮影機材の持ち込みも必要になった。時間もなかったので、現地からリモートで作業をしながらの撮影だったという。「撮影は3泊くらい泊まり込みで行きました。大変でしたが、キャンプみたいで楽しみながら取り組めました」(CGチーフデザイナー・小嶋裕士氏)。

なお、撮影だけでは足りない人物の素材についてはanimaで制作して足している。

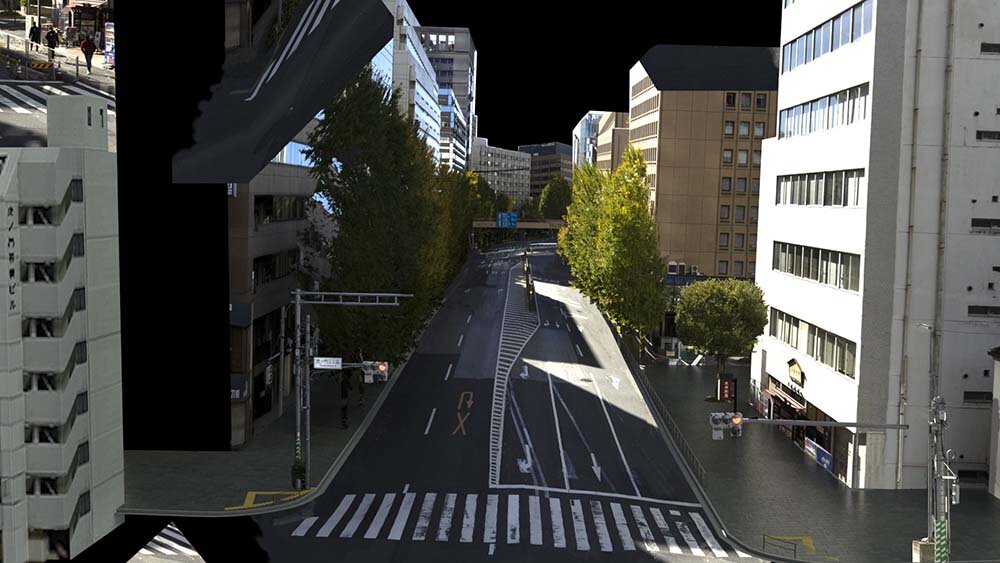

<3>賑わう新虎通り

新虎通りのカット。なるべく賑やかにしたいという菅野氏からの要望で、架空のダンスイベントを考案し、イベントのキャラクターが動くサイネージや屋台を3DCGで追加している。

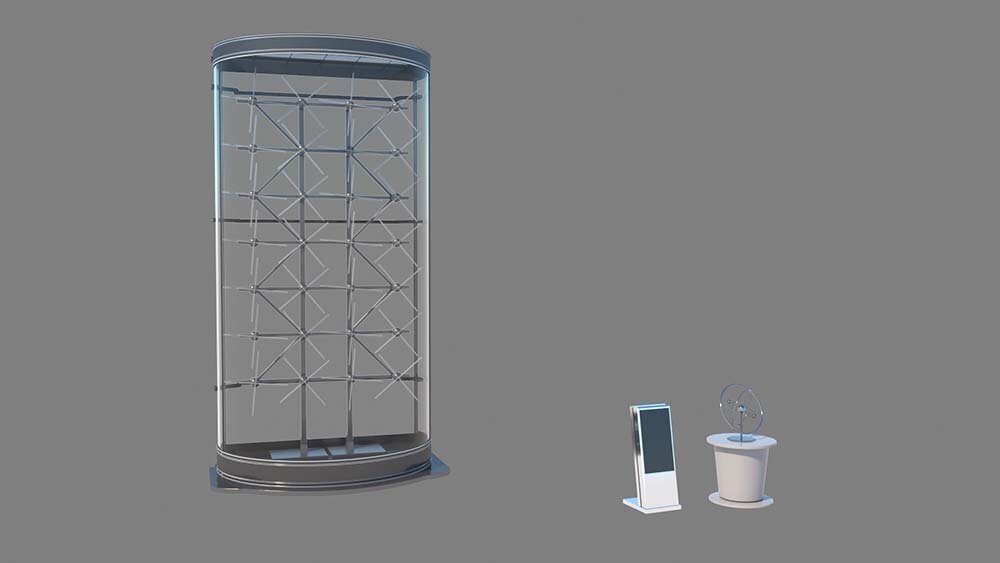

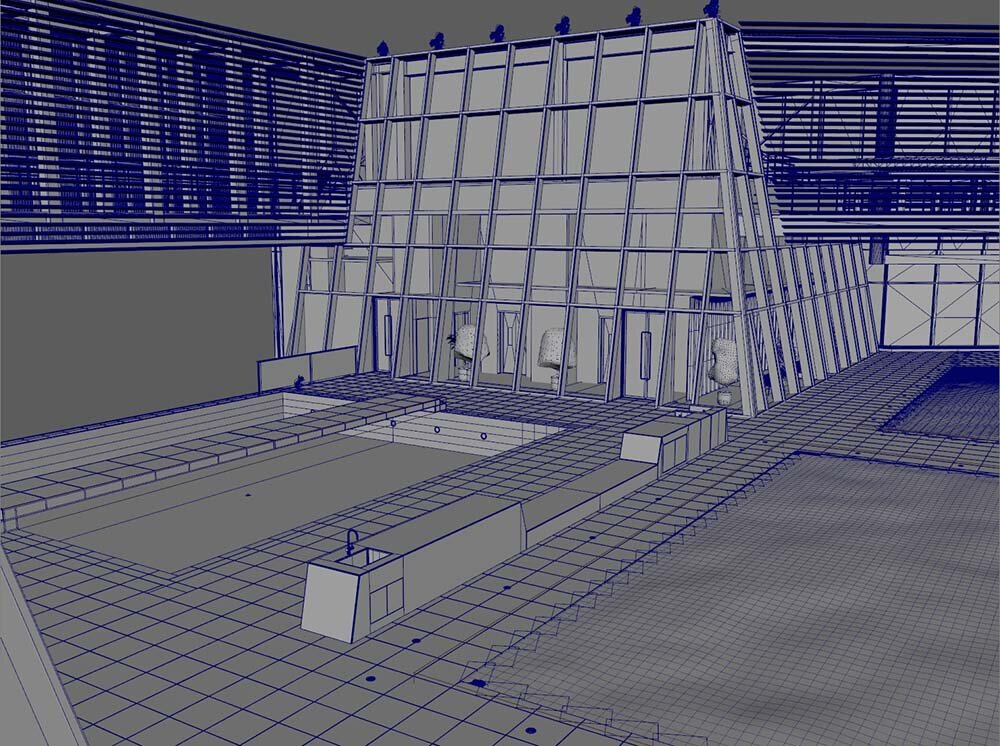

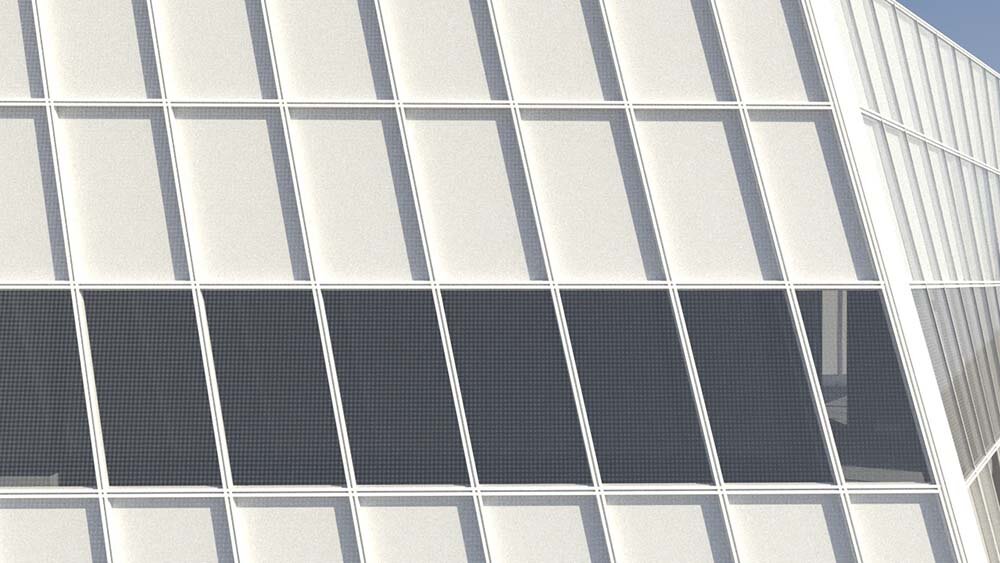

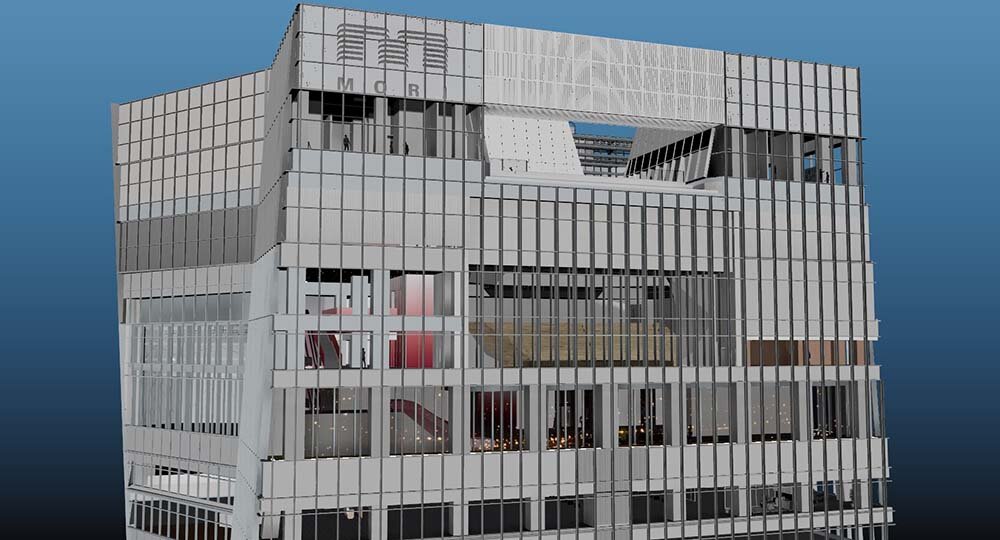

<4>ガラス張りのビル「グラスロック」

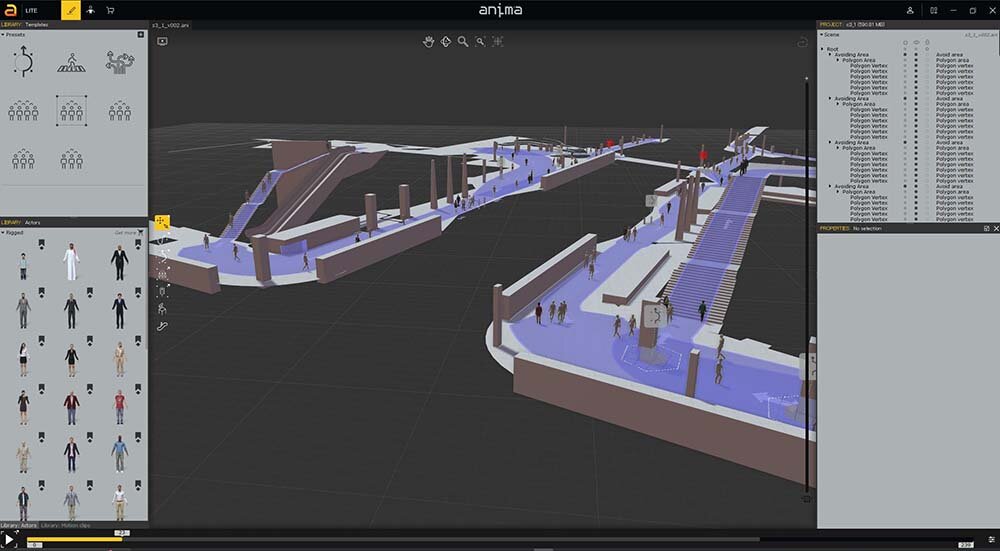

地下3階・地上4階の低層ビル「グラスロック」のカット。前述のT-デッキと同様に当時は建築中だったため、後ろのビル以外はすべて3DCGでつくられている。人物はGメッセで撮影したものを合成し、後ろのビルは建築現場で撮影した素材を使い、カメラマップで表現している。

「実際にグラスロックができつつある様子を見に行ったら、3DCGとそっくりでした(笑)」とカットを担当した小嶋氏。実物に似ていないとプロモーションとして使用できず、早めに公開が終了してしまうため、長く使ってもらうためには現物と同じものをつくる必要がある。今回は図面しか情報がない中での制作となったが、実在する建築物を見てつくるよりも、感覚としては10倍くらいの工程が必要だったということだ。

-

▲3DCGによるグラスロックの素材 -

▲建物表面のガラスの詳細。ガラス部分はハーフトーンのドットの大きさで濃淡がグラデーション状に変化しており、完成画像の右から左にかけて不透明度が強くなるようになっている

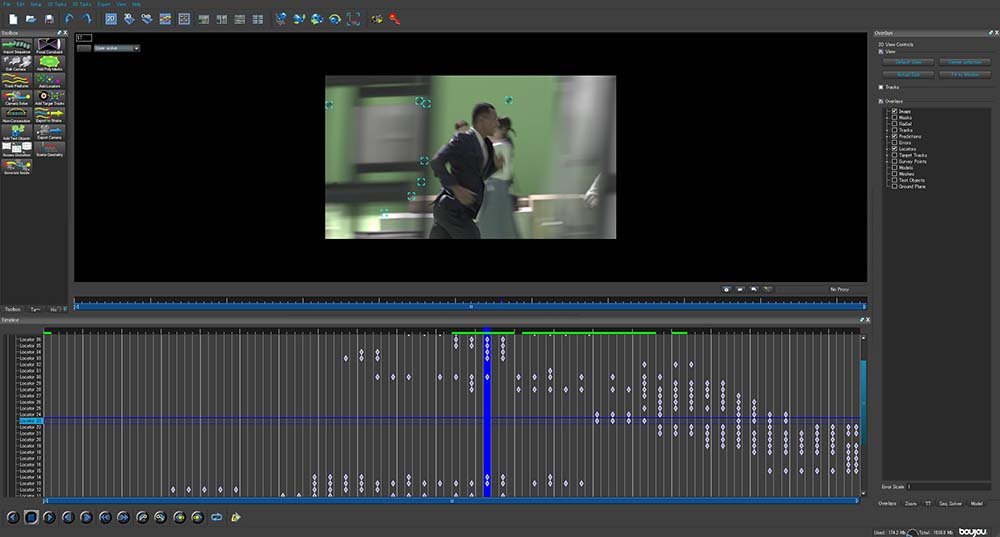

<5>T-デッキの上を人物が走るカット

登場人物がT-デッキを走るカットでも背景にカメラマップを採用。制作当時はT-デッキ自体が未完成だったため、カメラマップの素材は長い棒の先にカメラを付けてデッキの高さを再現して撮影された。

登場人物がT-デッキを疾走していくという本カットは、トラッキング結果を正確に地図に合わせて仕上げる必要があった。高い精度のトラッキングが求められていたため、スペシャリストでもあるCGデザイナーの加藤美智子氏が担当した。「ビルの配置は変えられないため、トラッキングしたカメラを実際の地図と絶対に合わせないといけません。少ししか映っていないビルでもなんとか合わせました」と苦労を語る。通常のトラッキングはあくまでカメラからの見た目で合わせることが多い。今回の地図に合わせて測量したような正確なトラッキングは加藤氏の高い技術により実現することができた。

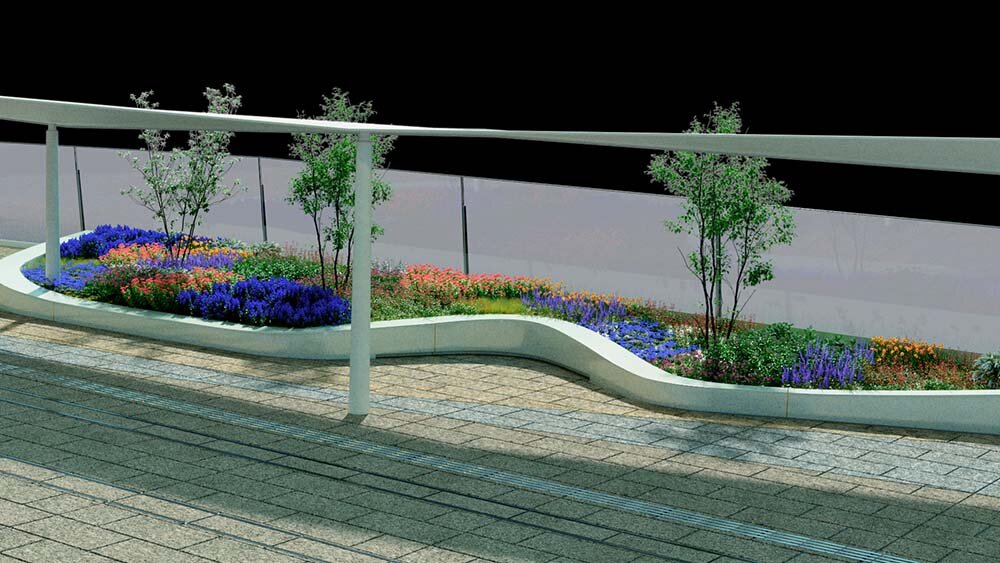

<6>ステーションタワー前の植栽

T-デッキの上の花壇には植栽がされている。これらの植栽は図面上に花の名前が表記されている資料をもらい、それを読み解いて素材を探し、配置していった。「花には詳しくないので、まずはネット上で花を検索し、資料をかき集めて制作しました」(CGデザイナー・寺戸 俊氏)。

-

▲植栽のアセット -

▲植栽はV-Ray Proxyに置き換えてレンダリングを軽くしている。思ったよりも軽く配置と構成ができたためV-Ray 2Sided Materialを使用でき、質感向上につながったとのこと

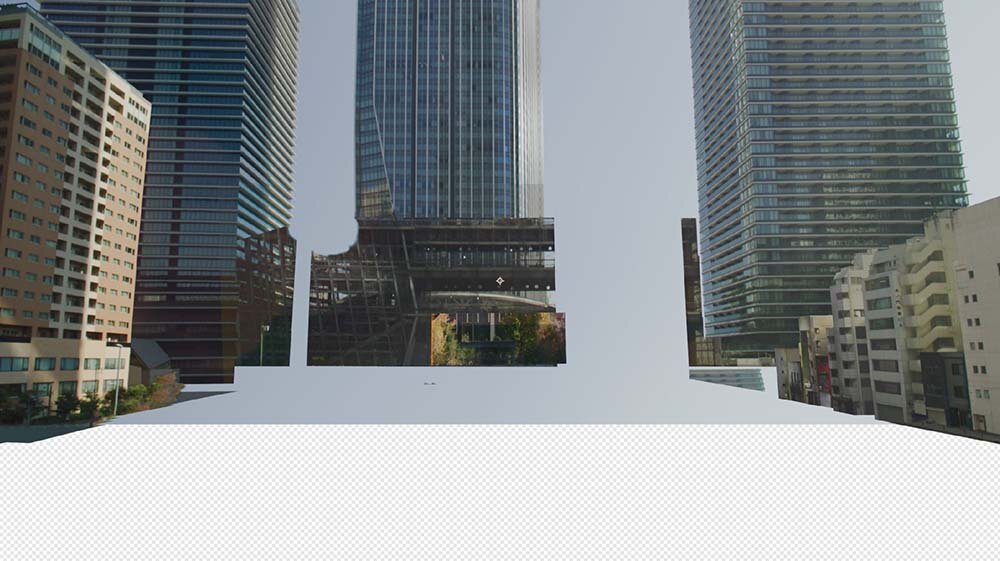

<7>ほぼフルCGでつくられた「ステーションタワー」の外観カット

地上49階建ての超高層タワー「ステーションタワー」を夜景を含めて映すカット。ほぼフルCGで制作されているため、特にコストがかかったカットだったという。

-

▲ビルのアセット。中のライティングまでつくり込まれている -

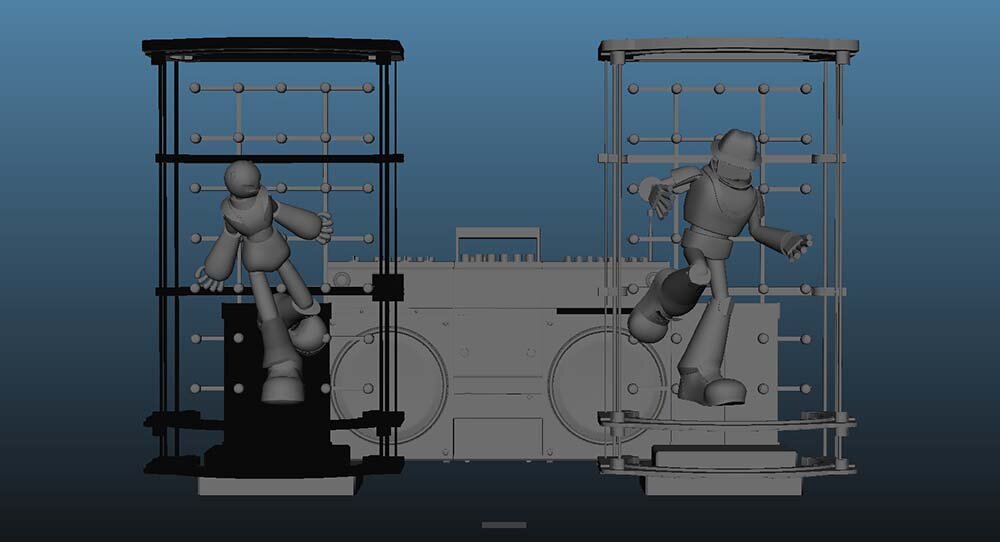

▲ステーションタワー内のホログラムのアセット。アニメーションに関してはモーションキャプチャで収録している。ほかのカットでもホログラムアセットが登場するが、このアセットを流用している

-

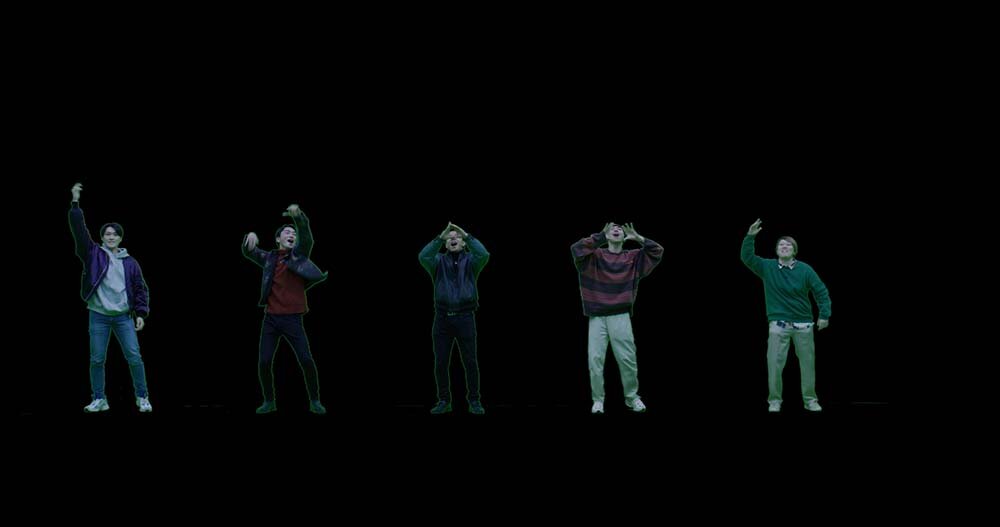

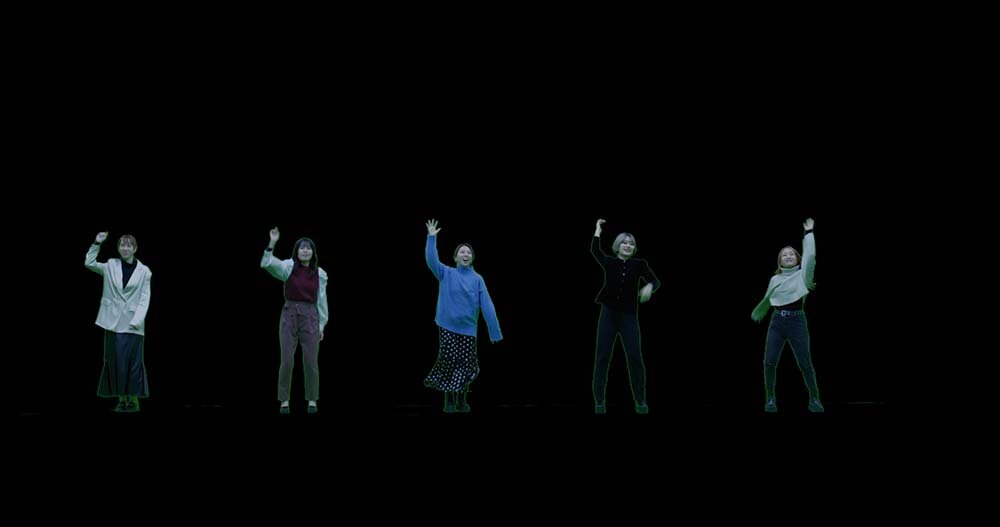

▲ステーションタワー内のダンスフロアに配置されている実写の観客素材 -

▲これらの観客に関しては横に整列して演技してもらいフッテージを撮影。この素材をNukeにもち込んでカメラと一緒にレンダリングしている

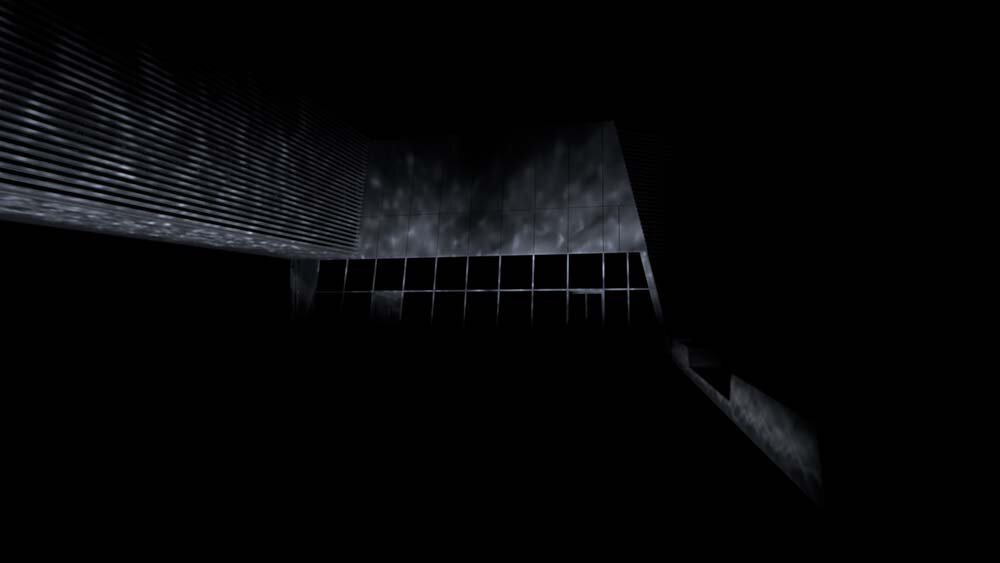

<8>ギャラリーで開催されているアートイベント

ステーションタワー内のギャラリーではLEDのホログラムと人工の雲を発生させている架空のアートイベントが行われているという設定。シンプルでセンスの良い空間をつくり上げている。イベントの内容は児玉裕一監督が演出を考え、CGデザイナーとのやり取りを何度もくり返して、表現が詰められていった。

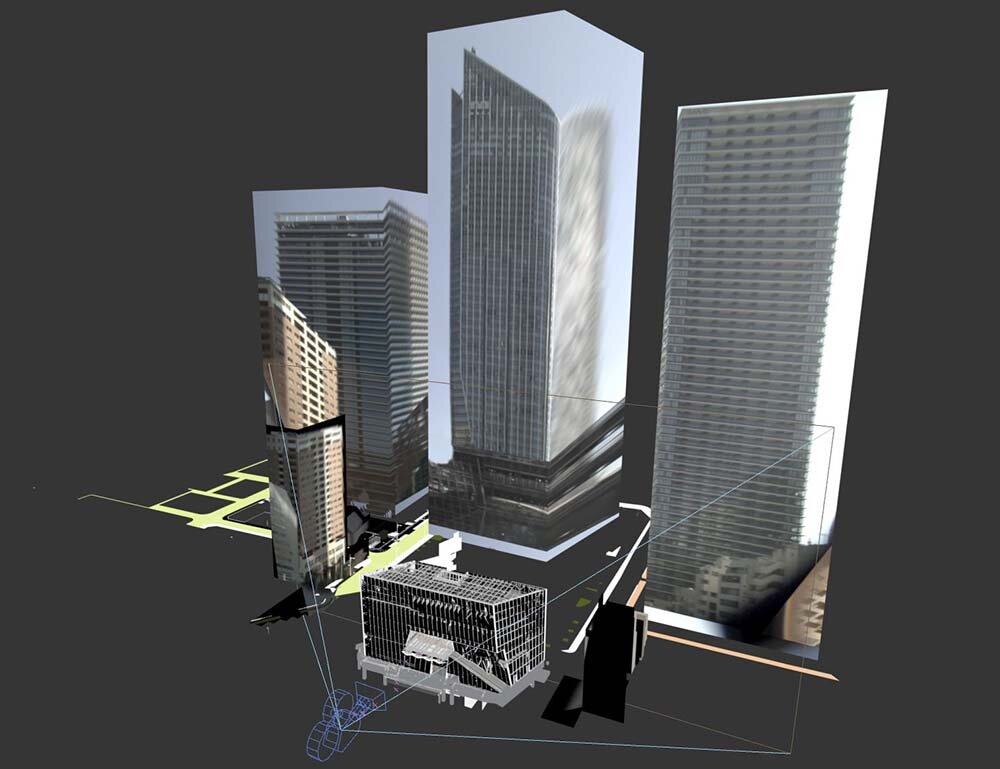

ギャラリー内の人物は実写で、背景はすべて3DCGだ。「提供していただいたCADデータが完成版ではなかったようで、図面からライトの数や柱の本数などの情報を読み解きました。おかげで建設の図面がかなり読めるようになりました」(CGデザイナー・清水 亮氏)

人物のレイアウトについては素材を手前、中、奥と3段階に配置して奥行きを演出。なお、アートが発光してできる人物の影は3DCGで足されている。

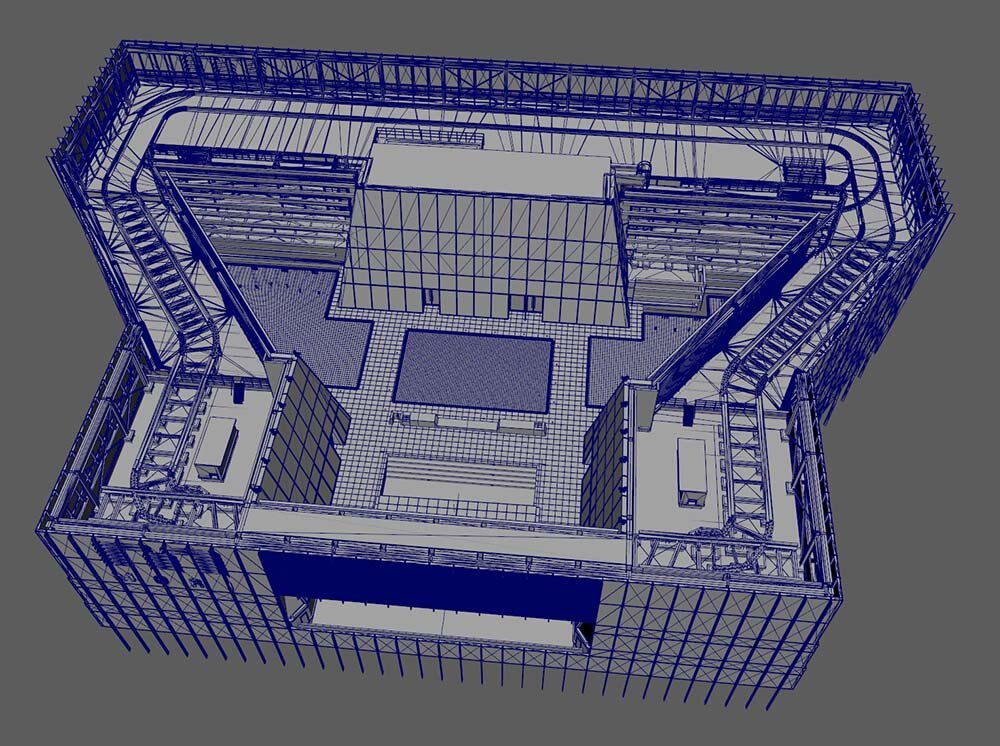

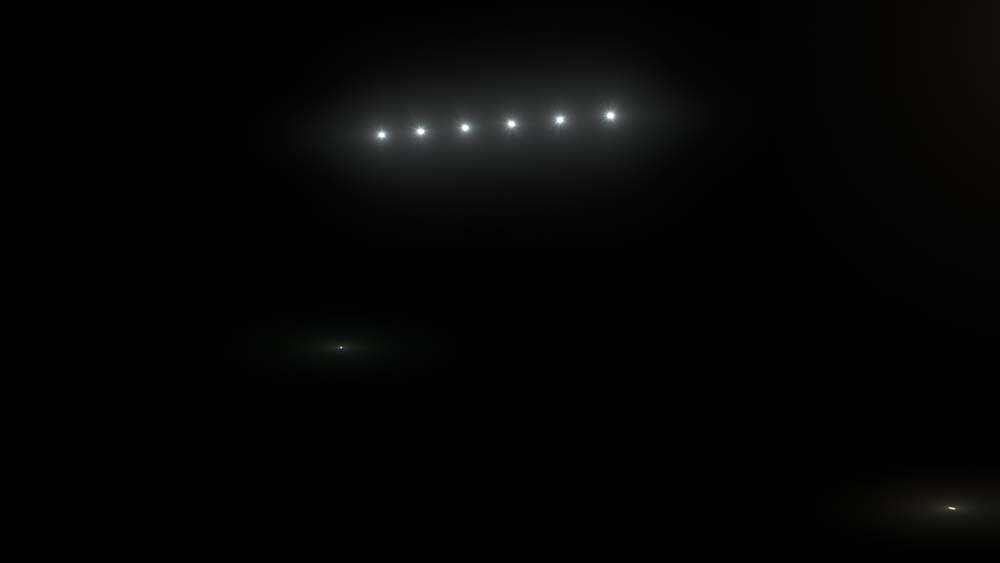

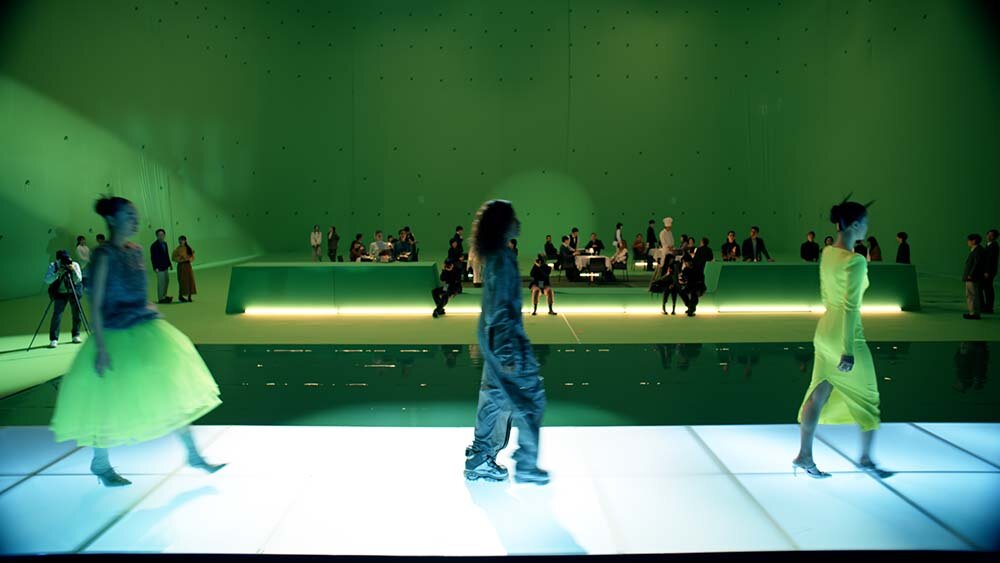

<9>ステーションタワー屋上でのファッションショー

ムービーの最後はステーションタワー屋上でのファッションショー。屋上のモデルは、基本的には古いCADデータしかなかったため、更新された図面をみて最新のものにアップデートしながらつくられた。作成した屋上のモデルが合っているのかを事前に建築会社にチェックしてもらい、照明の位置変更や追加など、CADデータから変更された部分を確認していった。

ランウェイ①

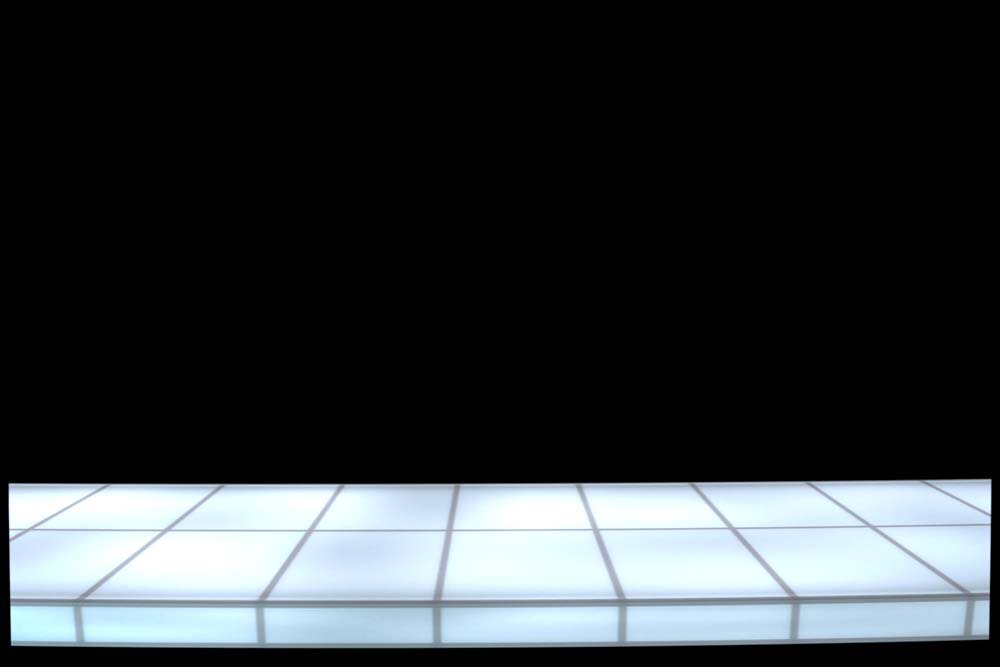

続いて、特に力を入れたカット例を紹介していく。下記は屋上で開催されるファッションショーのランウェイのカット。ランウェイはプールの上にある設定だ。

-

▲建物レンダリング素材 -

▲3DCGでつくられたランウェイのレンダリング素材。美術で制作されたランウェイが天面のみだったため、その他の部分は3DCGで作成してフォローした。ライティングは撮影素材と似たようなフラクタルのテクスチャを作成して、VrayRectLightにあてて使用している

ランウェイ②

続いて、ランウェイを中心に左右に夜景と観客が見えるカット。建物の壁に映るコースティクスは一連の屋上カットを担当したCGデザイナー・田中舜理氏が提案したものだという。「コースティクスを強めに出すにはかなり水面を波立たせないといけないので、プールはコースティクス用とレンダリング用の2種類用意しました」(田中氏)。

観客席

屋上にあるレストランからショーを観ている観客席のカット。地面の芝生は美術を使って撮影していたが、最終的には3DCGに変更された。

(2)につづく。

TEXT_石井勇夫 / Isao Ishii(ねぎデ)

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)