2019年8月、セガ(当時セガゲームス)のVFXアーティスト、岩出 敬氏が膵臓がんで永眠した。享年50歳。18日に大宮典礼会館で開催された告別式では、元同僚を中心に多くのゲーム開発者が集まり、その早すぎる別れをしのんだ。会場には岩出氏が制作に関わったゲームソフトや関連資料が展示された。本稿では全3回にわたって岩出氏の足跡を辿りつつ、日本のゲーム開発シーンをグラフィックの側面からふり返ってみたい。

■関連記事はこちら

セガ岩出 敬氏・特別追悼企画〜故人の足跡を辿りながら日本のゲームグラフィックスをふり返る(1)

セガ岩出 敬氏・特別追悼企画〜故人の足跡を辿りながら日本のゲームグラフィックスをふり返る(2)

INTERVIEW&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

©SEGA

そして『パンツァードラグーン オルタ』完成へ

第1回、第2回とここまで、岩出氏のセガ入社から『パンツァードラグーン(以下、パンツァー)』、『パンツァードラグーン ツヴァイ(以下、ツヴァイ)』、『AZEL-パンツァードラグーンRPG-(以下、AZEL)』、『ハンドレッドソード』といったタイトルの開発について紹介してきた。ここで『パンツァードラグーン オルタ(以下オルタ)』(2002)開発時のエピソードについて紹介しよう。もともと本作は現場からの企画ではなく、会社側の意向でスタートしたプロジェクトだった。

もっとも、すでに前作である『AZEL』の開発チームは解体し、楠木 学氏(現アーゼスト)や吉田謙太郎氏(現グランディング)ら主要メンバーも軒並みセガを退職するか、他のチームに移っていた。過去作全てに関わったクリエイターは、実質的に岩出氏しか残っていなかったのだ。

そのため、続編開発の話は岩出氏のところに来た。岩出氏はシリーズの続編がつくれることを、非常に喜んでいたという。

『パンツァードラグーン オルタ』 ©SEGA

当時、岩出氏が主催する食事会が開催されたことを、楠木氏は覚えている。「私をはじめ、すでにセガを辞めていた元スタッフに新作開発の旨を報告する会でした」。ゲームは会社の法人著作物であり、本来なら退職したメンバーに続編の開発について断る筋合いはない。しかし、現場の想いは別だ。

「そういう律儀なところは岩出君らしいと思います」。

その後、ディレクターには向山彰彦氏(現フリーランス)が就任した。メインプログラマーには厚 孝氏。『ハンドレッドソード』と同じ組み合わせである。

いざ開発が始まると、いきなり衝突が始まった。『パンツァードラグーン』はドラゴンが主役のシリーズだ。アートディレクターに就任した岩出氏は、ここぞとばかりに新ドラゴンのデザインを描き上げてきた。

しかし向山氏には、そのデザインは過去作のドラゴンと大差がないように思えた。せっかくシリーズを復活させるのであれば、まったく新しいドラゴンをつくるべきだと考えたのだ。

これに対して岩出氏は『パンツァードラグーン ツヴァイ(以下、ツヴァイ)』チームで一緒だった植田隆太氏(現Yahoo! JAPAN)に声をかけた。「マンガディメンション」を共に発明した、あの植田氏だ。しかし、植田氏が描いたドラゴンのデザインにも、向山氏はOKを出さなかった。それはそれで、イメージがちがったのだ。

最終的に主役ドラゴンをデザインしたのは、同じく『AZEL』で岩出氏、植田氏と共にエネミーをデザインした中山雅晴氏(現セガ)だった。『AZEL』終了後にセガを離れていたところを、『オルタ』開発にあたり岩出氏が再び声をかけ、チームに合流していたのだ。

余談だが中山氏はその後、『ファンタシースターオンライン2』(2012)でデザインチームのマネージャーを務めるなど、セガになくてはならない存在になっていく。

「岩出君にしてみれば、本当は自分でドラゴンのデザインをしたかったと思うんですよ。でも、自分の案がボツになったら頭を切り替えて、植田君や中山君といったかつての部下に打診して、最終的に納得いくものを出してくれました」。

その一方でエネミーのデザインは過去作と同じく、岩出氏が統括した。主役のドラゴンよりエネミーの方が数が多いのは明らかだ。こうして岩出氏は『AZEL』の世界観を、自分なりのやり方で表現していく。

『パンツァードラグーン オルタ』開発時に制作された原型モデル(写真提供:セガ)

もっとも、開発は順調とは言えなかった。向山氏は「『AZEL』と同じく、自分の作業や判断が遅かったので、周囲に迷惑をかけた」とふり返る。

『AZEL』でRPGになったシリーズを『オルタ』で再び3Dシューティングに戻すことは、当初から決定していた。しかし、単にこれまでと同じ内容にしては意味がない。せっかくシリーズを復活させるのだから、新しいアイデアを盛り込みたかったのだ。

『AZEL』を除く『パンツァードラグーン』シリーズは、全てレールシューティングという形式を採用している。ジェットコースターに乗るように、決まったルートを辿りながら、画面の奥から出現する敵を撃ち落としていくというものだ。

向山氏は「ルートの決まっているレールシューティングであっても、スピードを変えて敵と位置の取り合いをしたり、敵に体当たりできるようにしたりして、新しい体験を提示できないか」と考えていた。しかし、プログラマー側からすれば、「これまで3Dシューティングをつくったことがないディレクターが、何を言っているんだ」となる。

「『ハンドレッドソード』のとき、岩出君の言っていたことが僕にとって論理的ではなかったように、『オルタ』の開発で僕の言っていることも、プログラマーにとっては論理的に聞こえない。そうした葛藤がありました」。

その一方でデザインチームとも、ドラゴンのデザイン案などを巡り、次第にムードが悪くなっていく。プロジェクトは早くも迷走しつつあった。

『パンツァードラグーン オルタ』 ©SEGA

状況を改善するために、向山氏がチームに招いたのがオリジナルメンバーの一人である吉田氏だ。『AZEL』終了後にセガを離れていたが、再び合流してもらった。これには岩出氏の緩衝材になってほしいという想いもあった。

ただし、岩出氏はこれに反対した。自分の力量に疑問を投げかけられているようなものだからだ。向山氏の必死の説得もあり、最終的に岩出氏の下に吉田氏がつくかたちをとることで、チームの一員になることを了承した。

もっとも、吉田氏の合流は正解だった。向山氏のオーダーは「すごい画をつくってくれ」で、岩出氏もこれに応えようとしていた。しかし、データサイズがなおざりになっていたのだ。

吉田氏が合流し、この点を指摘することで、状況が改善。以後、デザイン面を担当する岩出氏とテクニカルアーティスト的な役割を担う吉田氏との間で、上手く作業を切り分けられ、業務が円滑に進んでいったという。

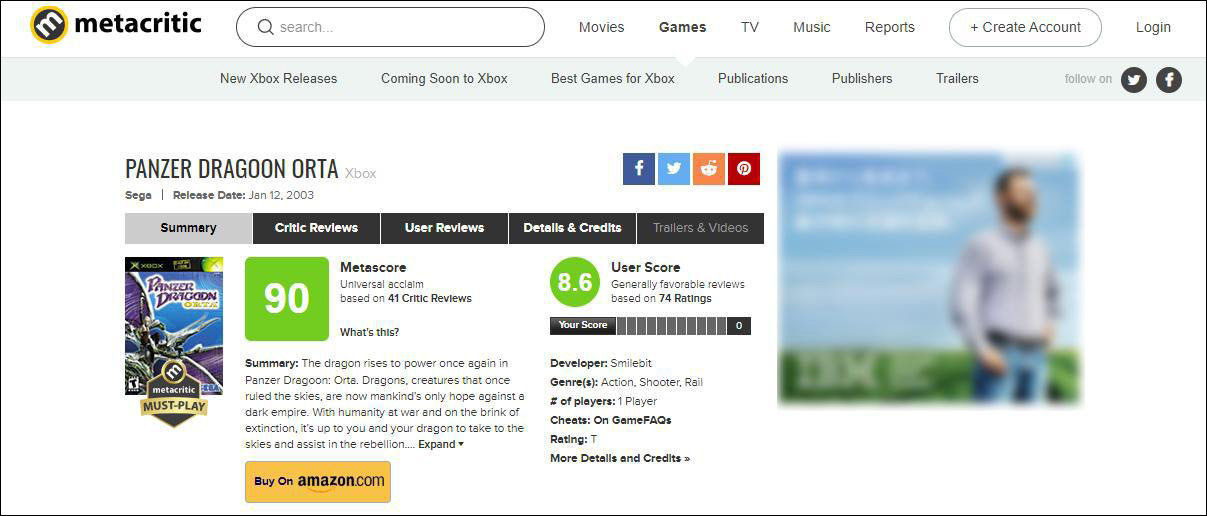

このように紆余曲折を経ながら、2002年にリリースされた『オルタ』。向山氏は「メインプログラマーの厚君と、アートディレクターの岩出君が、当時最先端のグラフィッククオリティに仕上げてくれた」とふり返る。その評価は高く、メタスコアで90点とトップランクの点数をたたき出した。Xbox One向けに4K対応がなされたのも、先に紹介した通りだ。

『パンツァードラグーン オルタ』は、メタスコアで90点を記録

また、2019年のE3ではNintendo Switch向けにリメイク作『パンツァードラグーン:リメイク』が開発中であることも発表された。その後、対応ハードにPCが加わり、2020年冬の発売を目指して開発が続いている。開発はポーランドのMegaPixel Studioで、販売はForever Entertainmentだ。

内容は初代『パンツァー』のフルリメイクとなる。ここまで息の長いIPになったのも、『オルタ』の高評価抜きには考えられないだろう。

ただし、「初めて東京ゲームショウで試遊展示したとき、評価は必ずしも良くなかった」と向山氏は述べた。レールシューティングの新機軸を目指して試作をくり返したにもかかわらずだ。ユーザーの反応を基に真摯に議論を積み重ねた結果、たどり着いた答えが「スペクタクル感の不足」だった。

『パンツァードラグーン オルタ』 ©SEGA

「レールシューティングはジェットコースターと同じで、ビックリしたり、ワクワクしたりするような映像演出が不可欠なんです。プレイヤーが右に行きたいときに、自由に移動できるようにするだけではなくて、時には思いも寄らない方向に自機が吹き飛ばされたりすることも大事。それにはビジュアルの力が不可欠で、決してメカニクスだけでは実現できない。そうした結論に行き着きました」。

面白いゲームをつくる上で、重要なのはプレイヤーに「手応え」を感じさせること。そのためにはありとあらゆる手段を使うことが必要で、メカニクスはそのひとつにすぎない......向山氏は、このように説明する。

一方で同じビジュアルの活用でも、デザイナーだからできる手応えの演出もあるし、ヒットストップ(ダメージを受けたときに数フレームだけキャラクターを硬直させる演出)をはじめ、プログラマーだからできる演出もある。サウンドについても同様だ。『オルタ』の開発を経て、このことを次第に理解していったという。

それは岩出氏や厚氏をはじめ、チーム全体でバチバチと火花を散らしながら、試行錯誤をくり返していった成果でもある。開発の効率重視が求められる中、最近ではこうした贅沢なつくり方が許されなくなってきているのではないか......岩出氏との度重なるぶつかり合いをふり返りながら、向山氏はこうまとめた。

次ページ:

『龍が如く』以降、エフェクトリーダーとしての岩出氏

『龍が如く』以降、エフェクトリーダーとしての岩出氏

さて、これまで長々と岩出氏のキャリアの前半戦について紹介してきた。ここまでのインタビュイーは、全てセガから離れた人ばかりだ。

それでは近年の岩出氏については、どうだったのだろうか。岩出氏が開発に参加した最新作『龍が如く7 光と闇の行方』(2020)の開発が一段落したところで、岩出氏と親交の深かったクリエイターにメールインタビューを行なった。

『龍が如く7 光と闇の行方』 ©SEGA

『龍が如く7 光と闇の行方』記者発表会(2019年8月29日)

まず、『龍が如く』シリーズでモーションデザイン統括をしている反町孝之氏のコメントを紹介しよう。

シリーズには当初より関わり、岩出氏とは殴る、蹴るといった『龍が如く』シリーズの戦闘パートを中心に、モーションとエフェクトというデザイン面から、シリーズを共に支え合ってきた。

「2004年頃に同じ部署となりました。岩出さんはセガの社員としても、デザイナーとしても大先輩です。私がプレイヤーのモーションを担当し、岩出さんがエフェクトリーダーを担当されていたころ、戦闘アクションのダイナミックな魅せ方などに関して、よく相談させてもらいながら仕事をしていた記憶があります。直近ではプロジェクトにおけるエフェクトチームリーダーとして、またプロフェッショナル職という立場から、デザインセクション全体の管理・運営面についてもサポートしていただきました」。

「セガの開発全体にも顔が広く、部を超えたデザイン交流に際しては先頭に立って行動していただきました。セガグループ内での技術交流会、CEDEC、GDCなどゲーム開発における技術情報に加えて、アニメや映像業界におけるCG技術などの豊富な知識やトレンドをデザインセクション全体に展開していただきました。若手のデザイナーが成長に結びつけられるような社外技術セミナー情報をいち早くキャッチするなど、人材育成に対しても非常に積極的でした」。

GDC 2013にて(写真提供:多喜建一氏)

「岩出さんが闘病中、何度かメールや電話でやりとりをさせていただきました。2019年8月2日に連絡を取ったのが最後になってしまいましたが、その際も元気なご様子でお話しいただきました。常に開発現場のことを気にされ、プロジェクトを途中で抜けてしまったことに対しての責任と、後輩デザイナーたちを気にかけられておられました」。

「ゲーム開発という仕事に誇りをもち、後進の若手スタッフが活き活きと活躍できる環境づくりにより、ゲーム業界を盛り上げるように努めておられた方だと改めて感じております。また、後輩の私から言うのはおこがましいですが、愛嬌のある笑顔と人間味あるリアクションが周囲を和ませるキャラクターでもあり、社内外問わずお知り合いが非常に多い、愛されるキャラクターであったと感じております」。

同じエフェクトチームから、伊地知正治氏からもコメントが寄せられた。アーケードゲーム開発7年、コンシューマゲーム開発14年に加えて、ソーシャルゲーム開発の経験もあるというベテランだ。エフェクトに加えて、近年ではツール制作やプロシージャルモデリングも行なっている。

「岩出さんとは先輩後輩の関係です。年次的には岩出さんの方が4つ先輩なのですが、エフェクトのキャリアは7年くらい私の方が長く、業務では助言をしていたという関係でした。岩出さんは、常に帽子を脱がない人でした。独身時代は野球帽を後ろ前に、結婚してからはハンチング帽をかぶっており、屋内であろうがミーティング中であろうが常にかぶっていました。デザイングループ(管理単位)のリーダーを努めており、メンバーにGDCの最新情報などを流していました。また社内向けのGDC報告会取りまとめなども担当していました」。

「独身時代は良く晩飯を一緒に食べに行きました。ゲーム雑誌を見ながらいろいろ議論を重ねていました。議論好きで、ゲーム業界への夢を常に忘れない熱い人でした。今そういう人はこの時代には滅多にいないのではないでしょうか?」。

これ以外にも取材中、様々な話を聞くことができた。共通しているのは、岩出氏の話を聞かせてほしいというと、誰もが熱心に話してくれたことだ。

そこから岩出氏の人柄が偲ばれると共に、岩出氏のキャリアを通して、日本のゲームグラフィックスの進化が浮かび上がってきた。

はじめは1人で何でもこなす3Dデザイナーとして。そこからアートディレクターとして。そして大型タイトルのセクションリーダーとして。立場はちがっても、良質なゲームをつくりたいという想いは変わらない。

岩出氏がキャリアの後半で取り組んできたエフェクト表現についても、従来のビルボードによる表現から、ボリュームレンダリングをはじめ、様々な表現が可能になってきている。

単にパーティクルをエミッタから表示させるだけでなく、よりプログラマブルに、インタラクティブに表現できるようになっている。VRをはじめデバイスの多様性が広がる中、エフェクトの可能性はさらに広がっている。

最後に筆者が2010年、岩出氏にインタビューした記事「CG-ARTS EDUCATION REPORT」を引用しつつ、本稿を締めくくろう。

引用元:エフェクトデザイナーのお仕事 セガ岩出敬さんインタビュー(2010/12/15), CG-ARTS EDUCATION REPORT

岩出氏から受け継いだバトンを手に、ゲーム業界はさらに前へと進んでいく。ご冥福をお祈りいたします。