東京オートサロン2021に向けて制作された『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』と『FALKEN VIRTUAL GARAGE』。リアル会場での開催は中止となってしまったが、住友ゴムのタイヤブランド「DUNLOP」と「FALKEN」の特徴を伝える目的で開発されたVRコンテンツだ。ウォークスルー型とテーブルトップ型という2つのVR体験が、それぞれどのような過程で制作されたのか。関係者に話を聞いた。

TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_三村ゆにこ / Uniko Mimura(@UNIKO_LITTLE)

Web上で開催された「東京オートサロン2021」

コロナ禍で大きな影響を受けた2020年度のリアルイベント。世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン」も同様だ。2021年度の開催では、当初からリアル展示会とオンライン開催の「バーチャルオートサロン」を同時開催する計画が立てられた。ギリギリまでリアルイベントの開催が模索されたが、開催を断念。1月15日(金)から17日(日)まで、バーチャルオートサロン上で様々な催しが行われた。

もっとも、企画段階ではリアル展示会とオンライン開催の両対応で準備を進める必要があった。他の自動車展示会と同じく、東京オートサロンでは例年、巨大ブースが所狭しと建ち並び、様々なカスタムカーやパーツ類が展示され多くの来場者で賑わう。では、リアルイベントでもオンラインイベントでも成立する企画とは何か。各社の出展を支援する広告会社にとって、知恵の出しがいのあるイベントとなった。

▲コロナ禍に伴い、バーチャルオートサロンのみでの開催となった「東京オートサロン2021」の公式サイトトップページ

「リアルでもオンラインでも成立する企画とは、要するにデジタル技術を活用した企画ということですよ」。住友ゴムのタイヤブランド「DUNLOP」と「FALKEN」のVRコンテンツ制作を主導した、博報堂DYグループのVR/AR専門チームhakuhodo-XRのクリエイター、生田 健氏はそう語る。生田氏は、博報堂プロダクツ制作プロデューサーの髙橋俊家氏と共に様々な広告案件に携わってきた。「東京モーターショー2019」で出展された、Oculus Questを活用した体験展示『MI-TECH CONCEPT VR Experience』もその1つだ。ゲーム開発会社であるグランディング、Skeleton Crew Studioと共に、テーブルトップ型VRコンテンツを開発した事例について、本誌でも過去に取材記事を掲載している。

●関連記事

「体験」創出がゲームクリエイターの強み〜東京モーターショー2019三菱自動車ブース「MI-TECH CONCEPT VR Experience」の舞台裏

結論から言うと、住友ゴムは東京オートサロンのバーチャルオートサロンに、DUNLOPとFALKENの共同バーチャルブースを出展した。その上で、両ブランド向けの特設サイト「Parallel TV」を開設し、開発者トークショーをはじめとした様々な動画コンテンツを公開。その1つとして、360度動画を活用した特別コンテンツ『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』、『FALKEN VIRTUAL TOUR』が開発された。これにより、ブラウザやスマートフォンを使用して誰でも視聴できるようにしたのだ。

▲360度動画としてブラウザやスマートフォン上で体験できる『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』、『FALKEN VIRTUAL TOUR』。住友ゴムの特設サイト「Parallel TV」のコンテンツとして公開中だ

サイト上で公開された動画を観るとわかるように、どちらもタイヤの特性を紹介するVRコンテンツを開発した上で、ミラーリング映像を動画キャプチャして編集するという、凝ったつくりがなされている(※1)。

※1:「Parallel TV」で視聴できる『FALKEN VIRTUAL TOUR』ムービーは、ベースとなったVRコンテンツのミラーリング映像を動画キャプチャし、そこに実写のコンパニオンをクロマキー合成するという、凝ったつくりになっている。グランディングが制作したVRコンテンツをベースに、Skeleton Crew Studioが仕上げ、hakuhodo-XRがディレクションするという立体的な工程で開発された

2020年12月26日(土)には都内でメディア向けに「DUNLOP/FALKEN VR体験会」が開催され、筆者も「Parallel TV」で楽しめる『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』と、リアル会場で楽しめる予定だった『FALKEN VIRTUAL GARAGE』(※2)を体験する機会を得た。使用されたデバイスは、10月13日(火)に発売されたばかりであったOculus Quest 2。中にはVRコンテンツが初体験という記者も見られ、驚きの声が上がっていた。

※2:『FALKEN VIRTUAL GARAGE』はタイヤセレクトの一部店舗にて、体験イベントの実施が予定されている

▲メディア向け体験会では、『FALKEN VIRTUAL GARAGE』(左)、『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』(右)という2つのVRコンテンツが披露された/これに加えて本プロジェクトでは、360度動画の『FALKEN VIRTUAL TOUR』も制作されている

イベント後の活用まで踏まえて立てられた企画

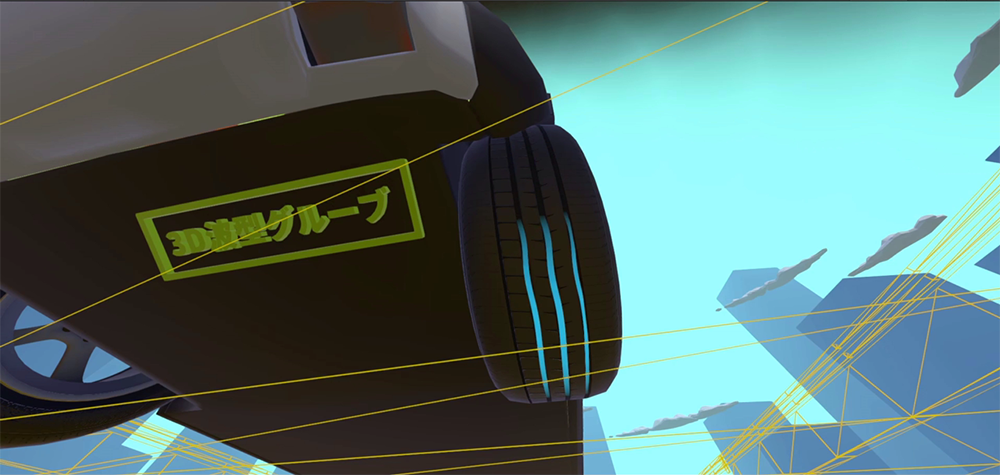

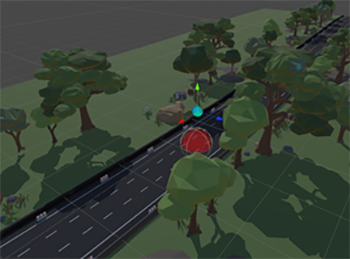

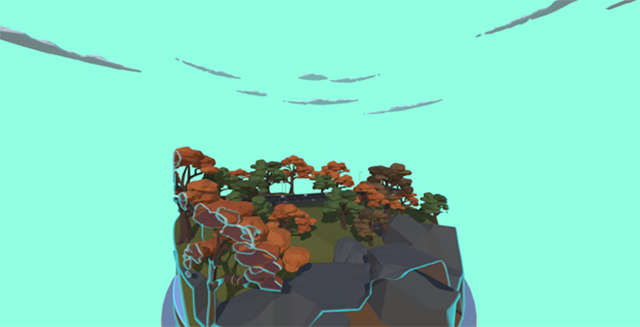

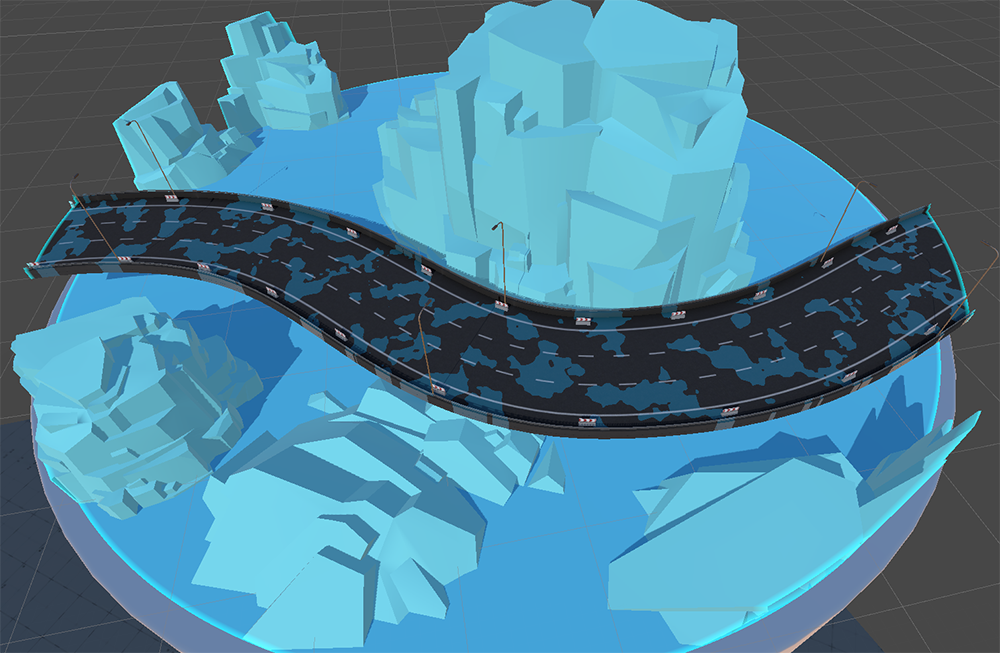

今回制作された2つのVRコンテンツは、Oculus Quest 2の特性を活かしたスタンドアローン型コンテンツだったが、方向性は大きく異なっていた。『FALKEN VIRTUAL GARAGE』は自由に歩き回ることができるという特性を活かし、タイヤ交換を疑似体験できるウォークスルー型のVRコンテンツだ。これに対して『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』は、『MI-TECH CONCEPT VR Experience』のながれを組むテーブルトップ型のVRコンテンツだ。上からだけではなく、左右に回り込むなど自由な方向で鑑賞することができた。

「ウォークスルー型のVRコンテンツは、個人的に実現したかったものの1つです。ただ、広告というメディア特性を考えると、1つのイベントでできるだけ多くの来場者に体験していただくことが求められます。そのため、体験者の回転率を考えるとなかなかクライアントに提案できませんでした。それが今回、仮にリアル展示会を開催するとしても、密にならないよう入場者数の制限が想定されました。そのため、来場者ごとにじっくりと体験してもらえる企画が求められると考えました」。

「また、仮にリアル展示会が中止されても、ミラーリング映像をベースに360度動画を編集してWebに公開すれば良い。そうすればより多くの方にリーチさせることができます。東京オートサロン2021終了後も、Oculus Quest 2であれば取り回しがしやすいので、営業担当者が各店舗を回って営業ツールに使用したり、現地でイベントをしたりといった展開が可能になります。このように、イベント後の活用まで踏まえて、ウォークスルー型のVRコンテンツを提案しました」(生田氏)。

「Parallel TV」という名称が示す通り、特設サイトには「Parallel Experience」というテーマが設定され、DUNLOPとFALKEN、混沌世界と理想世界という意味が込められた。その上でVRコンテンツについても、DUNLOPとFALKENの両方のブランドイメージに合わせて差別化が図られた。FALKENがウォークスルー型であればDUNLOPはテーブルトップ型のコンテンツ体験を成熟させ、より完成度を高めていくといった具合だ。

制作では『MI-TECH CONCEPT VR Experience』と同様に、生田氏らが企画概要と絵コンテを制作し、住友ゴムへの企画提案と並行して開発会社への相談・発注が行われた。実制作に携わったのは、前作と同じグランディングとSkeleton Crew Studioだ。前回はグランディング監修の下でSkeleton Crew Studioが制作したが、今回は『FALKEN VIRTUAL GARAGE』をグランディング、『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』をSkeleton Crew Studioと作業が切り分けられた。

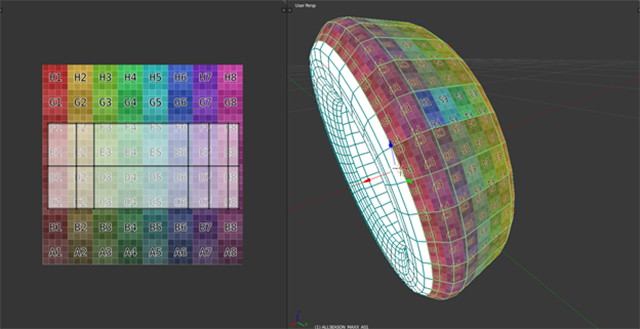

▲『FALKEN VIRTUAL GARAGE』(左)と『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』(右)におけるタイヤの表現

住友ゴムが強くこだわったのがタイヤのクオリティだ。『MI-TECH CONCEPT VR Experience』に登場したコンセプトカーとは異なり、今回は実際の商品が題材となったため、よりシビアな再現性が求められたのだ。そのため、両社共にタイヤの制作に最も時間と労力を割いたとのことだが、その甲斐があり、クライアントからの評価は非常に高いものとなった。中でも質感に関しては「ゴムにしか感じられない」という声が上がった。ゲーム業界ならではのクオリティの追求に、生田氏と髙橋氏は舌を巻いたという。

VRならではの特性を活かした演出の数々

一方で生田氏がこだわったのが、1回の体験で何か1つ驚きを感じさせるということだった。クリアデモの演出はその1つだ。『FALKEN VIRTUAL GARAGE』では3種類のタイヤが登場し、選んだタイヤに依って体験が分岐する。プレミアムタイヤ「AZENIS FK510」を選び、後ろをふり返るとバーチャルガレージと共に実寸大のスポーツカーが表示される。4つのタイヤを装着すると背景がサーキットに一転し、スポーツカーが急発進するというながれだ。テレビ中継などで目にする、モータースポーツの「ピットクルー」と同様の体験がVRでできるというわけだ。

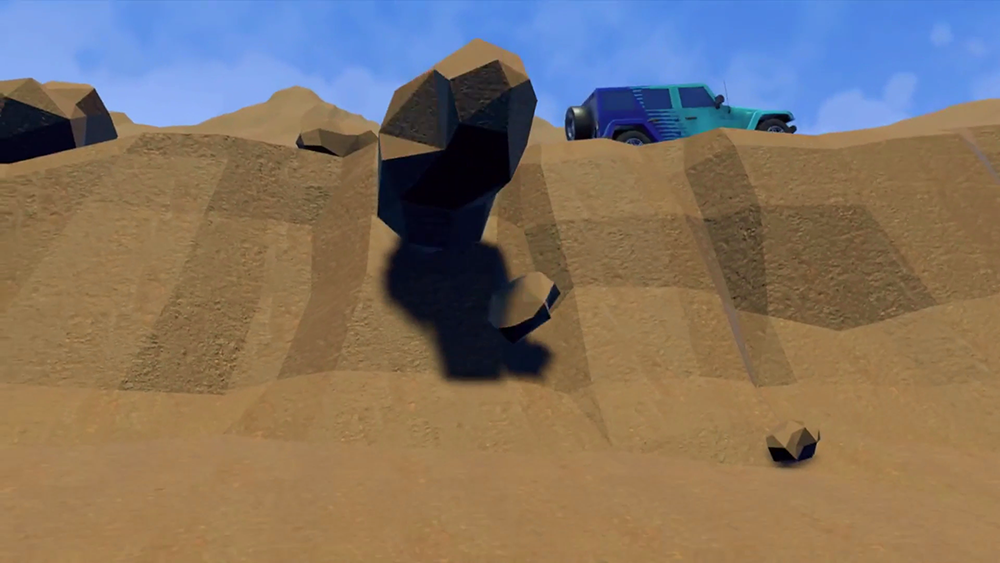

これに対してVAN用タイヤの「W11」を選ぶと、バーチャルガレージに巨大なワンボックスカーが出現する。タイヤを装着するまでのながれは同じだが、クリアデモではタイヤが目の前に大きく表示され、W11の特徴である「ホワイトレター」が目立つしくみとなっている。タイヤ装着後も、カメラの視点が低いままワンボックスカーがスーパースローで走り去って行く。他に、オールラウンドタイプ4×4タイヤの「WILDPEAK A/T3W」では、オフロードカーにタイヤを装着する。すると背景が荒野に変わり、車が坂道を登っていく。その振動で巨大な岩が体験者の目の前に転がり落ちてくるという具合だ。

▲「AZENIS FK510」のクリアデモ。VR内で1.2Km四方と広大なサーキットがつくられた

▲「W11」のクリアデモ。タイヤの「ホワイトレター」が目立つ演出になっている

▲「WILDPEAK A/T3W」のクリアデモ。岩が転がる向きは、体験者の位置に合わせて調整されている

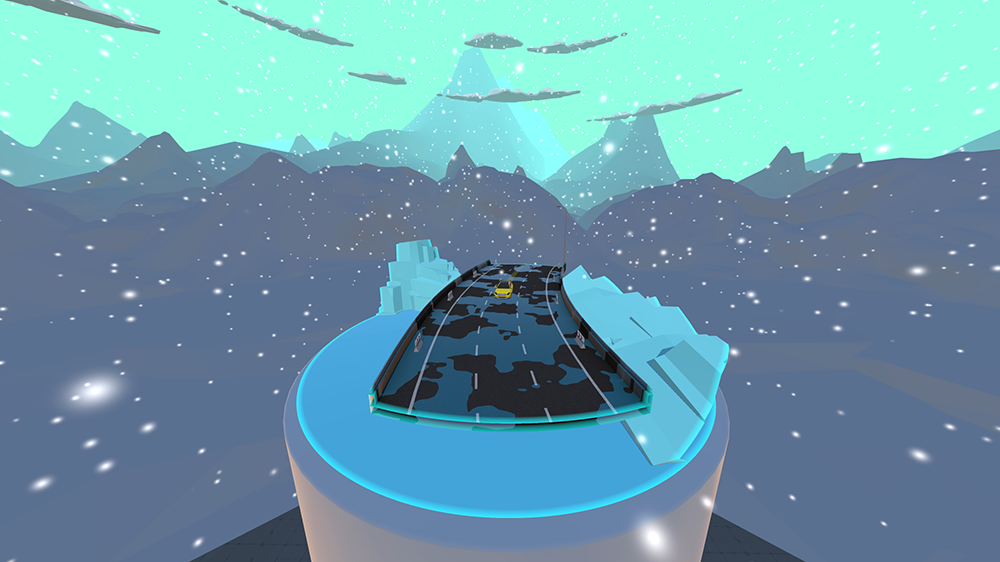

『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』にも驚きのタネが仕込まれている。DUNLOPが長年培ってきた「安全・安心」というブランドイメージがしっかりと伝わるように、本コンテンツではプレミアムタイヤの「VEURO VE304」、幅広い状況に対応できる「ALL SEASON MAXX AS1」、DUNLOPのスタッドレスタイヤ「WINTER MAXX 03」が登場し、状況や季節が移り変わりながら説明が続いていく。そして体験者に向かって氷上を走ってきた自動車が、目の前で急停車する映像で終了。路面が凍結した状況でもしっかりと車体が停車するという、「WINTER MAXX 03」の特性を実感してもらうための演出である。実際に体験しながら、VRコンテンツであることを忘れて身体がビクッと動いた瞬間だった。

▲『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』のラスト。凍結した路面を走っていた自動車が、そのまま目の前まで走ってきて急停車する。このとき、車速の変化に応じて車体モデルに回転を加えるといった副次的な動きが付加されている。これにより、停止時に車体が自然に前傾したり、急旋回時に車体が自然に横に傾いたりといった動きが表現されている

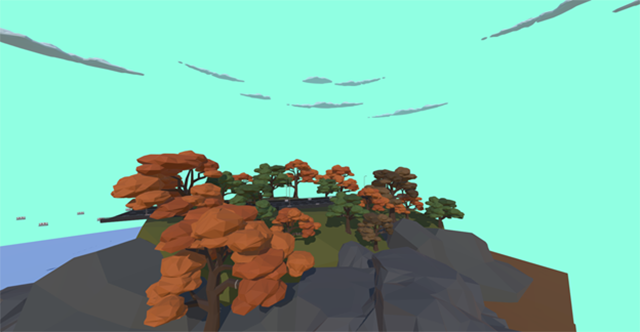

「VRにはいくつか得意な表現があると思っています。その1つが巨大なものを表現すること。体験者がゴジラに踏まれそうになる、などは好例です。『FALKEN VIRTUAL GARAGE』では、「W11」で巨大な車とタイヤが体験者の目の前を通り過ぎていく演出で意識しました。目の前にヒラヒラと何かが舞い散るといった表現もVR向きだと思います。『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』では、紅葉や雪が舞い散るといった和風の演出を加えています。後は、何といっても現実ではできない体験が可能なこと。目の前に巨大な岩が転がってきたり、自動車が目の前で急に止まったりといった体験は、実際には危険すぎますよね。それが体験できるのがVRの良さだと思います」(生田氏)。

一方、VRには苦手な表現もある。手触りや重さを感じさせることはその1つだ。『FALKEN VIRTUAL GARAGE』では、タイヤの交換をVRで疑似体験させることが中核を成している。もっとも、VR内でタイヤの手触りや重さを感じさせることは、今はまだできない。その点は生田氏自身も最初から諦めていたという。しかし、グランディング側からユニークなアイデアが提案された。コントローラの移動に対して、タイヤの移動を少し遅らせるというものだ(※3)。これにより、若干ではあるが疑似的な重さを表現できるようになった。これには生田氏も驚かされたとのことだ。

※3:PCでマウスの動きに対してカーソルの動きを遅くしたり、スマートフォンで指の動きに対して画面のスクロール速度を遅くしたりすると、重さや粘りといった感覚を擬似的に表現できる。『FALKEN VIRTUAL GARAGE』でも、こういった人間がもつ特性が応用されている

このように、コロナ禍を踏まえつつVRの特性を活かして立てられたhakuhodo-XRの企画力と、それを高いクオリティで実現したグランディングとSkeleton Crew Studioの技術力。三者の力が合わさったことで、2つの異なるVRコンテンツが完成した。特にクライアントから高い評価を得たというタイヤの質感表現には、グランディングとSkeleton Crew Studioで方法論のちがいが見られた。それぞれの制作過程について、深く掘り下げていこう。

[[SplitPage]]

ゲーム会社ならではの知見で体験の質を上げる

ここまでは、本コンテンツにおける企画面での工夫について紹介してきたが、ここからは制作面での工夫について取り上げていく。まずは『FALKEN VIRTUAL GARAGE』の開発を担当したグランディングの話から紹介していこう。同社は東京・京都・福岡にスタジオを構える老舗ゲーム開発会社だ。本作では、代表取締役CEOを務める二木幸生氏によるディレクションの下、福岡スタジオのメンバーが開発を担当することとなった。

ここで、改めて『FALKEN VIRTUAL GARAGE』の概要について整理しよう。クライアントの要望は、プレミアムタイヤの「AZENIS FK510」、VAN向けの「W11」、オールラウンドタイプ4×4タイヤの「WILDPEAK A/T3W」で、それぞれの特徴を体験者にしっかりと伝えることだ。その上で採用された方法論が、Oculus Quest 2でウォークスルー型のVRコンテンツを制作するというものだ。専用コントローラを両手に握らせ、バーチャルガレージの中を実際に歩かせながら、体験者にタイヤの装着を疑似体験させるというわけだ。コンテンツの体験時間は約5分となる。

体験シナリオは次のようなものだ。はじめに体験者に3種類のタイヤから1つを選ばせ、タイヤの選択を通してビジュアルや音声でタイヤの説明が行われる。その後、体験者がふり向くと目の前にバーチャルガレージが広がり、タイヤの種類に合った実寸大の自動車が表示される。体験者がVR内で4つのタイヤを持ち運び自動車に装着すると、クリアデモが再生される。クリアデモはタイヤと自動車の特性に合わせて異なり、タイヤの特性が体験的に理解できるという立て付けだ。クリアデモを含め、全てがリアルタイムで表現されている。

ちなみに、企画自体はOculus Quest向けのVRコンテンツとして立てられた。もっとも、Oculus Quest 2の発売予定がすでに明らかになっていたこともあり、開発の早い段階からOculus Quest 2にデバイスが切り替えられたという。過去に自動車ディーラー向けVRコンテンツ開発の経験があり、本作でもVRスーパーバイザーとして参加した柴崎孝仁氏が、公開情報を基に全体のポリゴン数などを算出。その内容に基づいて開発がスタートし、最適化などを踏まえて完成にいたっている。

コンテンツの内容自体は、生田氏の作成した企画案と絵コンテでおおむね決まっていた。グランディングに求められたものは、これを基に実際のVRコンテンツを開発することと、ゲーム会社ならではのノウハウを投入して体験の質を上げることだった。実際の開発期間は約3ヶ月弱となる。

まず提案されたのが、チュートリアルの追加だ。本作では両手に専用コントローラを持ち、タイヤを疑似的に持ち運ぶ操作が求められる。もっとも、大半の人にとってVRで何かを持つという行為は初めての体験である。これとは別に生田氏らから、FALKENのロゴをコンテンツ内で表示させたいという相談があった。

そこで二木氏から、FALKENのロゴをつくる行為自体をチュートリアルにするというアイデアが提案された。コンテンツが始まると、床から「L」の文字が描かれた箱とテーブルがせり上がってくる。箱を掴んでテーブルの空いたスペースに載せると、「FALKEN」のロゴが完成するというしくみだ。これにより、体験者は自然に専用コントローラの使い方を理解することができる。複数の課題を一度に解決する、ゲーム業界ならではの発想だろう(※4)。

※4:「アイデアというのは複数の問題を一気に解決するものである」。任天堂の宮本茂氏の名言の1つとして知られている

▲床に置かれた箱を実際に持ち上げ、テーブルの上に並べることでロゴが完成する。体験者に、チュートリアルを通してFALKENのロゴを印象付けるしくみだ

CADデータを基に複数サイズのタイヤを制作

話をタイヤの制作に移そう。モデリングは住友ゴムから提供されたCADデータをMayaにインポートし、リダクションすることで行われた。本作でアートディレクションと背景制作を担当した江崎正典氏は、「Mayaにインポートした時点で、タイヤ1つあたり80~100万ポリゴンほどあったのですが、Mayaのオートリダクション機能で20~30万ポリゴンまで削減し、そこから手作業でコツコツと作業を進めました。最適化を進める上でLOD(Level of Detail)が必要になり、最終的に約5万ポリゴン、約1万5,000ポリゴン、約1万ポリゴンと3段階のモデルをつくりました」と話す。

本作においてタイヤは「持ち運ぶ」という行為を通して、VRプレゼンスの中核となる存在だ。そのためには形状もさることながら、ゴムの質感表現が課題となる。もっとも、Substance PainterでPBRに対応したテクスチャを制作したのみで、シェーダなどは作成しなかったという。江崎氏は「予想以上に上手くいきました。逆に言えば、MayaとPhotoshopだけでは大変だったと思います」とふり返る。それでもタイヤの3DCGデータを仕上げるだけで、アーティストが付きっきりで2ヶ月程度かかったとのこと。「最後までチクチクと手直しをしていました」(江崎氏)。

▲ゴムの匂いすら感じられるタイヤの質感。テクスチャ制作はSubstance Painterのみで、Substance Designerは使用されていない。これに対して「タイヤが主役で自動車は脇役」というコンセプトの下、自動車の3DCGモデルはシンプルにつくられている。ポリゴン数も1万ポリゴン前後で、特殊なシェーダなども使用されていない。それでもタイヤを装着する軸受け部分については、ディスクブレーキの形状などがリアルに表現されている。開発チームの中で唯一、自動車に詳しい濱口氏のチェックの下、実車を参考にモデリングされた

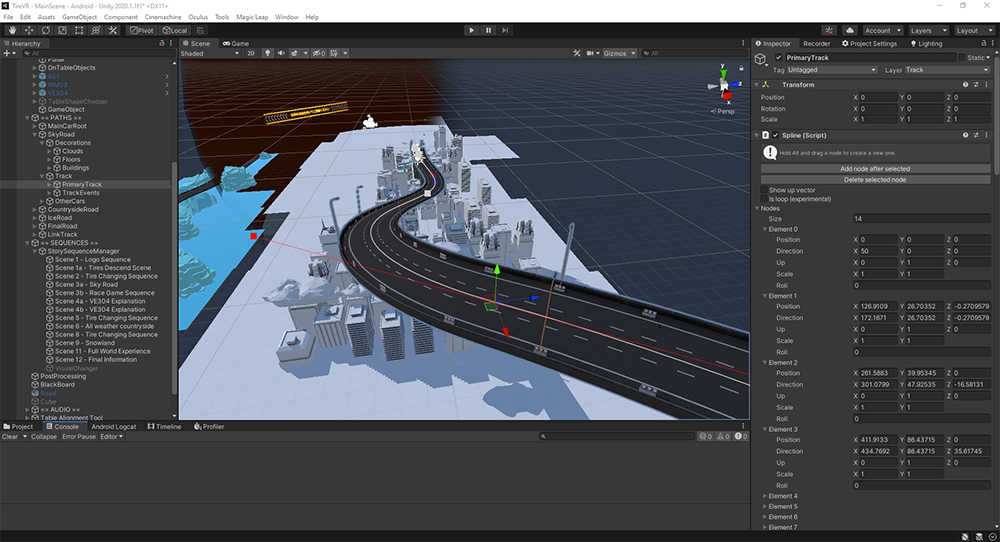

コンテンツの実装はUnity上で行われている。メインプログラムを担当した園田智之氏は、「特別なことは何もしておらず、せいぜいOculusが提供しているOculus Integration Pluginを使った程度です。デバイスがOculus QuestからOculus Quest 2に変わったことでスペックが向上したことで、助けられた点もあります。後は動作を軽くするためにポリゴン数の異なるタイヤをつくってもらい、状況に合わせて切り替えたり、影のクオリティを少し落としたりしました」と語った。

他にリアル展示会が開催された場合、会場ブースで状況が許す限りコンテンツが連続再生されるという事態が想定された。そのため、メモリがリークしないようガベージコレクションに配慮したプログラムを構築。最適化で役立ったのが、Oculusが提供するOVR Metrics Toolだ。パフォーマンスがリアルタイムに実機上で確認できるツールで、これをプログラマー側で常駐させ、随時チェックしながら開発を進めたという。

タイヤの重さを表現する上で重要な役割を果たしたのは柴崎氏だ。はじめにタイヤは常に両手で持たなければならず、片手では落ちてしまうようにした。その上で、前述したように左右のコントローラの動きに対して、タイヤの移動が少し遅れるようにした。コントローラの位置とVR空間上の手の位置が多少ズレても違和感がないようコードを書いたという。空間上のコントローラの位置を正確にトレースするだけでは、かえって体験の質が下がってしまう。これもまた、ゲーム業界ならではの「気配り」というわけだ。

▲取材はグランディング東京スタジオと福岡スタジオをオンラインで結んで実施された。画面は柴田孝仁氏(左上)、濱口隆ノ助氏(右上)、園田智之氏(左下)、江崎正典氏(右下)

こうした気配りの有無は、VRコンテンツの体験で大きな役割を果たす。例えば、本作ではUnityのシーンファイルが1つしか存在せず、複数のシーンファイルをつくるとシーンファイルを読み込む際に切れ目が生じてしまう。その結果、プレゼンスの低下を招く恐れがあるのだ。そのため、バーチャルガレージとクリアデモでシーンファイルを分けることなく、タイムライン上でクリアデモを表現するといったシームレスな体験を保つ上で、細かい工夫がなされている。

バーチャルガレージでタイヤを装着する際、車体の中に頭部を入れると視界が暗転するという演出もそうした気配りの1つだ。VRコンテンツでは、体験者がどのような動作をするか予測がつかない。仮に車体の中に頭部を入れられても、車体の内側が覗けないようにすることで、体験が醒めてしまうことを防いでいるのだ。

また、体験中に移動できる範囲を体験者に自然に伝えるための工夫もなされている。本作では、本来開催される予定だったリアル展示会のブースサイズに合わせて、4×6mの移動空間が設定されている。自分の足でVR空間を歩いてもらうため、チュートリアルのロゴ制作からタイヤの選択、バーチャルガレージでの作業まで巧みに導線が設定されている。

もっとも、4×6mの全体を移動できるわけではなく、移動可能な範囲をそれよりひと回り小さく設定している。Oculus Quest 2の仕様で、移動可能なスペースに近づくと「ガーディアン」と呼ばれる境界線が表示されるためだ。これは体験者に危険を通知するためのしくみだが、コンテンツの体験中に表示されると体験が醒めてしまう。そのため、移動可能な範囲を周囲から少しくぼませ、視覚的に分かるようにしている。こうすることで、体験者に対して自然に境界情報を通知しているのだ。

絵コンテ上で描かれた演出をVR空間でどのように実現するかも課題だった。オールラウンドタイプ4×4タイヤの「WILDPEAK A/T3W」におけるクリアデモで、崖から岩が転がり落ちてくる演出は好例だ。せっかく岩が落ちてきても、体験者が別の方向を見ていては意味がない。仮に岩を見ていたとしても、体験者の立ち位置が少しズレるだけで体験として受ける迫力が大きく異なる。そのため、体験者が最後にはめたタイヤが前輪か後輪かで、岩の転がる位置が細かく変化するといった工夫が盛り込まれている。

このほか、前述したチュートリアルでは「左右のグリップボタンを押して、両手で目の前の箱を掴んでみましょう」という音声がながれるのだが、実際はどのボタンを押しても、箱が掴めるようになっている。続けて「コントローラを握るように持つことで、仮想空間の物を持つことができます」という音声も流れるのだが、グリップボタンがわからないユーザーがいることを想定。操作がわからなければ、体験者のプレゼンスが一気に低下してしまうので、それを防ぐために全てのボタンが反応するしくみとなっているのだ。これもまた、ゲーム開発者ならではの知見だと言えるだろう。

▲アニメーションなどを効果的に使用し、立体的にデザインされたUI表現。VRだからこそ映える演出だ

最後にUI/UX面での工夫についても聞いてみた。園田氏と共にプログラムを担当した濱口隆ノ助氏が、UI/UXデザイナーと二人三脚でつくり上げた。本作に限らず、首を振ると視界が動くVRコンテンツでは、UIを空間上に配置する手法が主流だ。このとき、UIを構成するパーツ群をレイヤー的に配置することで、立体的なUI表現が可能になる。タイヤを選択したときに表示されるスペック表現が本手法で行われており、アニメーションの活用と相まって、スタイリッシュな演出になっている。

「タイヤのPVを資料にいただいたので、それを参考に弊社のUI/UXデザイナーが素材をつくってくれました。UIに囲まれている感じを出したくて、三面鏡のように左右に角度を付けて、あまり首を動かさなくても全体が確認できるようにしています。ただし、Unityのエディタ上と実機上で見るのでは受ける感覚が大きく異なります。何度もUI/UXデザイナーとやりとりを重ねながら進めました」(濱口氏)。

これに限らず、「VRコンテンツの開発では実際にVR HMDを被ってみることが重要」だと、VRスーパーバイザーの柴崎氏は改めて実感したという。もっとも、コロナ禍によりグランディングでもテレワークが推奨されている。中には、ほとんど出社せずに進めるプロジェクトもあるほどだそうだ。それでも本作の開発では、毎週出社して対面ミーティングを行うことが欠かせなかった。「密にならないように換気を心がけましたが、おかげで寒さを感じたこともありました」(園田氏)。

こうして完成した『FALKEN VIRTUAL GARAGE』。中には、予算や納期的に断念したアイデアもあったという。「ハンドトラッキング」はその1つだ。Oculus Quest 2で実装されたハンドトラッキングを使えば、物を掴む感覚がより直感的になる可能性がある。オンラインで2人同時に体験させられるアイデアも同様だ。コロナ禍といえども、2人同時に体験させらることができたなら、イベント会場での回転数が上げられる。共に企画段階で生田氏と髙橋氏から提案されたもので、二木氏としても興味が惹かれたとのことだが、見送らざるを得なかった。次回こうした機会があればぜひ挑戦してみたいという。

セガ出身で『パンツァードラグーン』(1995)、『AZEL -パンツァードラグーンRPG-』(1998)の生みの親としても知られる二木氏。もともとVRに関心があり、『MI-TECH CONCEPT VR Experience』での監修業務を経て、今作でがっつりと開発に携わることができた。今後挑戦してみたい案件の中には、オリジナルのVRゲーム開発も含まれる。「今回、短期間でVRコンテンツを開発したことで様々な知見が得られました。今後の開発に活かしていきたいです」(二木氏)。

[[SplitPage]]

テーブルトップ型VRコンテンツの体験の高め方

続いて『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』を制作したSkeleton Crew Studioのメンバーからも話を聞こう。これまでゲーム開発に軸足を置きつつ、博物館向けのVR・ARコンテンツ制作や、本作のような広告案件など様々な領域で活動してきた同社。本作でもプログラマー2名、アーティスト2名(3Dモデラー、UIデザイナー)、プロジェクトマネージャー1名の小編成で挑んでいる。制作期間は約2ヶ月とのことだ。

京都にスタジオを構える同社は、多国籍なメンバーで知られている。今回メインプログラムを担当したAlistar O'Brien氏はニュージーランド出身。技術支援で参加したJoss Harris氏はイギリス出身。3DアーティストのKeith Angela Bacad氏はフィリピン出身だ。3名ともVR・ARコンテンツの開発経験が豊富で、Harris氏は『MI-TECH CONCEPT VR Experience』でメインプログラマーを務めている。なお、本パートは同社へのメールインタビューを基に構成した。

繰り返しになるが、本コンテンツの目的は『MI-TECH CONCEPT VR Experience』のテーブルトップ型VR体験をエンハンスすること。その上でDUNLOPが展開するプレミアムタイヤ「VEURO VE304」、幅広い状況に対応できる「ALL SEASON MAXX AS1」、DUNLOPのスタッドレスタイヤ「WINTER MAXX 03」の特性を体験者に届けることだ。

その上で、住友ゴムから「ゲーム的な動きや表現を強めること」、「スタイリッシュでリッチに見えるルックにすること」、「タイヤのクオリティをしっかり見せること」などの要望が提示された。ゲーム的な動きや表現では、「最初のシーン(スカイロード)では、ユーザーがレースゲームを体験しているような、ダイナミックでスピード感あふれる体験ができるようにしたい」などの要望もあった。

このほか、体験が単調にならないよう風景やスピードに変化をつけたり、見る向きを変えたりと、体験者を飽きさせない工夫が随所に盛り込まれた。新たに360度動画の制作も並行して行なったため、短時間かつ全力で開発を進める必要があったが、前回と同じく博報堂側のビジョンが明確だったため、安心して開発に注力できたという。

法線マップとオクルージョンマップを活用し、ローポリゴンでリアルなタイヤをつくり上げる

続いてタイヤの作成の話に移ろう。前述のように、グランディングではCADデータをMayaにインポートし、リダクションを重ねて3DCGモデルを生成。Substance Painterで作成したテクスチャと組み合わせることで表現した。これに対してSkeleton Crew Studioの手法は、CADデータをMayaにインポート(※5)してリダクションするまでは同じでも、その先が異なっている。法線マップとオクルージョンマップを活用し、ローポリゴンでリアルなタイヤをつくり上げたのだ。そのため、タイヤのメッシュ数は3種類共に約3,000ポリゴンとかなり低く抑えられている。

なお、法線マップとオクルージョンマップは、タイヤのトレッド部分と側面部で分割して制作された。このうちトレッド部分はある程度の間隔でパターン化できたため、繰り返して使えるUVマップを作成し表現している。

※5:CADデータのインポートにはPiXYZ STUDIOが使用された。これによって、CADの.stpファイルを.fbxファイルに変換している

▲タイヤの3DCGモデル(左)とマップ類を貼り付けた状態(右)

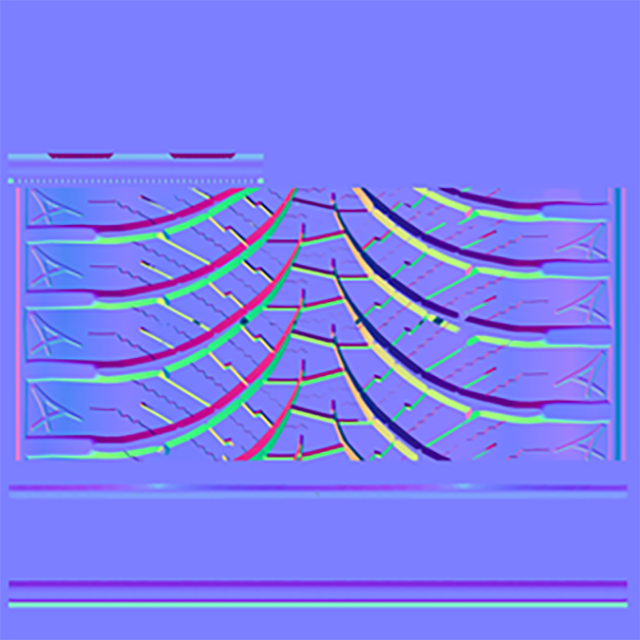

▲タイヤのUVパターン

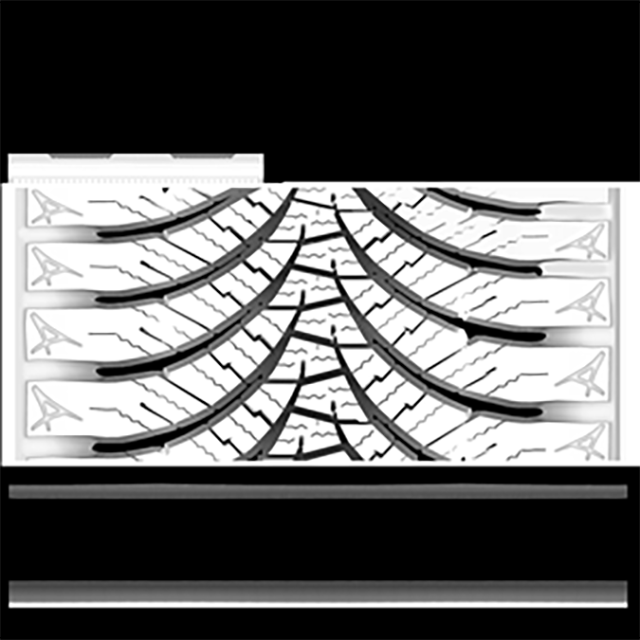

▲タイヤの法線マップ(左)とオクルージョンマップ(右)

これに対してタイヤの側面部ではパターンが複雑だったため、自動でマップ類を焼き付けることができなかった。そのため、デザインをIllustratorに書き出して、ラスタライズした上でPhotoshopにもち込んで調整。その後、Substance Painterで法線マップとオクルージョンマップを生成し、基の法線マップとオクルージョンマップに合成するという複雑な工程が採られた。最後に、別途用意されたホイール部と組み合わせて完成となる。

▲タイヤ側面の法線マップ(左)とオクルージョンマップ(右)

▲完成したタイヤ(左)とホイールを装着した状態(右)

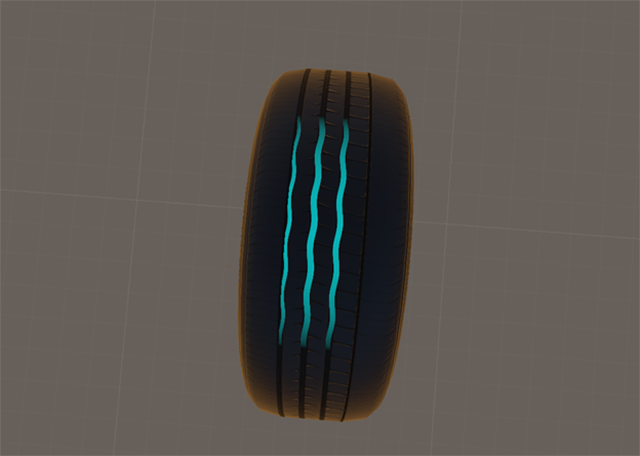

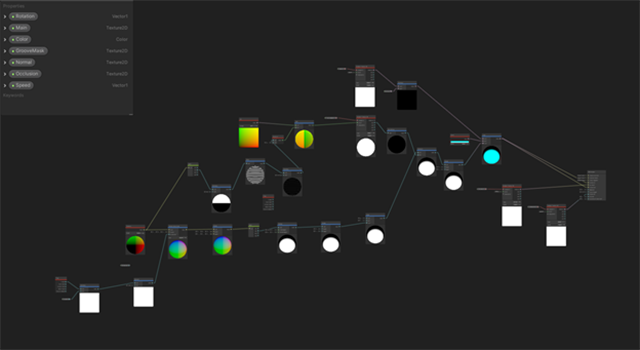

なお、法線マップとオクルージョンのベイクにはSubstance Painterが使用された。タイヤのマテリアルには「Lightweight Render Pipeline/Lit」シェーダを使用。他にタイヤの溝をハイライトで光らせる用途で、Unityのシェーダグラフで作成されたカスタムシェーダが使われている。その際、ライティングモデルはベースのLit シェーダと同じだが、Shader Graphを使用してタイヤの溝を流れるようなハイライトが追加されている。

▲タイヤの溝のハイライト表現(左)と本表現のために作成されたUnityのシェーダグラフ(右)

ワールドではなく、テーブルとカメラを移動させる

ベースとなるシステムもゼロからつくり直された。前作のアニメーションはUnityタイムラインを用いてつくられた。しかし、この方法では開発の終盤に大幅な変更を行うことが難しかった。そこで、本作ではUnityタイムラインの使用を止め、スクリプトベースでシーケンスシステムを操作する手法が採用された。これによって、他のシーンが壊れてしまうことを気にすることなく大幅な変更が可能になった。

▲『MI-TECH CONCEPT VR Experience』のUnityエディタ(左)と、『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』のUnityエディタ(右)

また、前作ではVR空間内のテーブルをシーンに固定し、ワールド全体を移動させていた。しかしこの手法では、スクリプトベースの強みである「静的バッチ処理」の恩恵が受けられなかった。また、状況ごとに特定のピボットポイントを作成する必要があり、オブジェクトを回転させるのに手間がかかった。そこで本作では、ワールド全体ではなく、テーブルオブジェクトとユーザーのカメラを移動させることにした。前作とは反対の手法が採られたのだ。

もっとも、いくつか落とし穴があった。特に問題となったのが、カメラのズームイン&ズームアウトの演出だ。このシステムでズームイン&ズームアウトすると、ワールド全体が縮小&拡大されてしまう。カメラがテーブルに対して相対的に配置されているので、実際にはカメラがテーブルから遠ざかったり(=縮小)、近寄ったり(=拡大)することになるからだ。

その結果どうなったか......。フォグ、シャドウ、カリングなどの距離に応じて変化するエフェクトが正確に表現できなくなった。そこで、これらの問題を解決するために、テーブルの拡大縮小に即して適切なスケール値をかけ合わせることで、見た目の修正がなされた。制作チームは「細かい作業が必要でしたが、開発する上で大きなメリットがあったのは確かで、この変更はプラスに働きました」と語っている。

滑らかにシーンファイルを遷移させるための工夫

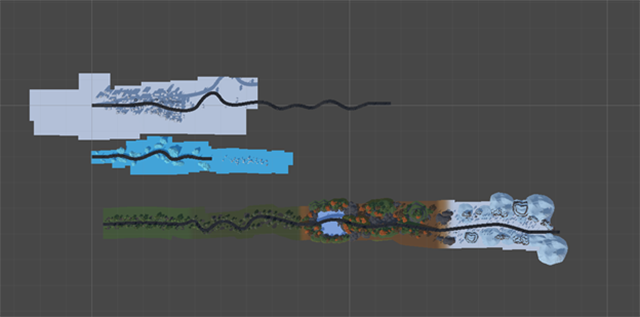

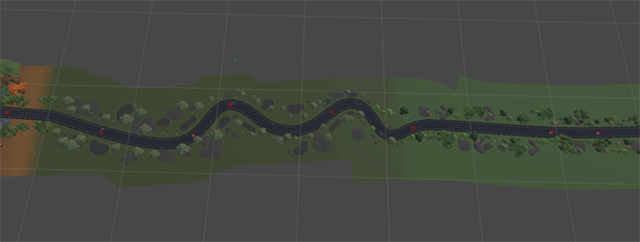

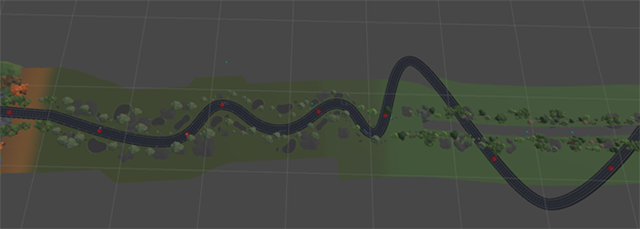

続いてステージの作成の工夫に移ろう。ムービーを観るとわかるように、本作は長い一本道のルートを自動車が3種類のタイヤを履き替えながら進む構成になっている。ルート自体はスプライン曲線で作成されているが、コースの最初と最後が直線で、ここでシーンが連結するようになっている。つまり、本作は『FALKEN VIRTUAL GARAGE』とは異なり、複数のシーンファイルが使用されているのだ。ただし、シーンの遷移が直線道路の移動中に行われ、タイヤの交換と説明の演出が加わる。こうした工夫を挟むことで、体験が醒めにくくなっているというわけだ。

▲(上)シチュエーションごとに分割されたシーンファイル/(下)演出に合わせて直線部分を調整するためのしくみ

シーンファイルの繋ぎ目の演出では興味深いアイデアも見られる。本作では、車を走行させながらタイヤを交換するアニメーションが存在する(当初は車がいったん停止してからタイヤを交換する演出だったが、よりシームレスな体験が必要とのことで、生田氏のディレクションによりこのかたちに変更された)。このとき、タイヤの説明が音声で入ることが予想されたのだが、どの程度の長さになるか不明だったという。そのため、自動車が何度も同じ場所を走るようスクリプトが工夫されている。

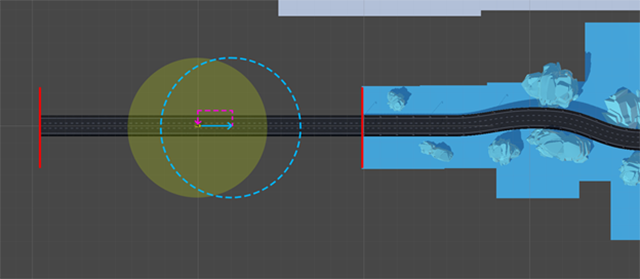

下手(しもて)の黄色い円がテーブルの範囲、青い矢印が自動車の移動だ。自動車は青い矢印のスタート地点から走り出し、矢印の先頭まで来たら再び矢印のスタート地点にワープする。これにより、短いセクションを制作するだけで延々と続く道の表現が可能になり、タイヤ交換や機能説明のシークエンスに応じて任意に道路の長さを調整することができる。

このほか、本作では自動車の移動をはじめ、アニメーションの多くに「DOTween」ライブラリが使用されている。これにより、アニメーションクリップを作成することなく、高速で安定したアニメーションをプログラマーのみで実装することができたという。その上で、全てのシーンファイルで同じオブジェクトを使用することが徹底されている。開発段階から、自動車モデルの位置、回転、スケールを共通に保ち、シーンファイルを読み込む際も既存のトランスフォームにTweensを追加して、遷移が滑らかになるよう配慮されている。

▲コース上の赤い点がトラックイベント

▲コースの一部を大幅に修正しても(上)、他のイベントに影響を与えることはない(下)

開発における効率化の面では、コースレイアウトの調整がスムーズにできるよう「トラックイベント」と呼ばれるシステムが追加された。

本作では、自動車の移動に伴いカメラのズームイン&ズームアウト、回転といった様々な演出が発生する。その際、演出のトリガーはルート上に配置されているのだが、開発当初はカーブの形が変更されるたびにトリガー間の距離が全て変わってしまう仕様で、修正に手間がかかった。そこで、開発途中にトラックイベントをルート上に投影できるよう修正された。これにより、コースの一部を大きく変更しても他のイベントに影響を及ぼすことがなくなり、作業時間の短縮が可能となった。

他にも、2名のプログラマーが並行して作業できるように、コアオブジェクトを取得できるコンテナが1つ実装された。これにより、シーン内の参照データを保持したり、複雑なシーンのマージを行なったりする必要がなくなった。セットアップに少し手間がかかったものの、マージの高速化が実現できたという。

カリングによるドローコールの削減と最適化

最後に最適化の工夫について紹介しよう。本作では画面上にテーブルを表示し、その内側だけで映像を表示する演出がそのままドローコールの削減につながり、最適化に貢献している。球状のオクルージョンカリングとシェーダを実装し、表示物をテーブルトップに限定することで、スタイリッシュなルックと最適化の促進を同時に実現しているのだ。他にオブジェクトを簡素化したり、ベイク処理などを用いてライティングを最小限にしたりといった工夫がなされている。

▲(左)カリング前のシーン/(右)カリング後のシーン

▲カリング時のシェーダを実装した画像

なおシェーダの制作には、Oculus Quest 2のスペックに合わせてUnityのUniversal Render Pipeline(URP)が採用されている。これにより、Unityのビジュアルシェーダエディタ「Unity Shader Graph」を用いて、エフェクト用のシェーダを効率的に作成することができた。前述したタイヤの溝のハイライト表現や、路面の凍結範囲が徐々に拡大していくシーンなどで使用されている。

▲路面の凍結範囲の拡大をシェーダで表現。シンプルなノイズに加えて、Stepノード、Lerpノード、フロートプロパティが用いられた。氷のテクスチャのスケールとタイリングをコントロールするために、UVマップを使わずに投影されている

Skeleton Crew Studioに、余裕があれば追求してみたかった表現や技法などについて聞いたところ、ハンドトラッキングの活用や立体的な効果音演出といった声が上がった。ほかに、VR空間内でユーザーに物体が迫ってきたり、体験者の頭上を飛び越えたりといったダイナミックな演出についても、まだまだ研究の余地があるという。本作でも、ラストで氷上を自動車が走りながら体験車の目の前で急停止する演出が入っているが、今後は企画段階からこうした演出をデザインし、より臨場感のあるVR体験を提供したいと抱負が述べられた。

このように、本案件ではウォークスルー型とテーブルトップ型という、2つの異なるVRコンテンツが制作された。そのどちらにも特有の工夫がなされている。「歩き回れる」という強みと、これによって発生する恐れがある「プレゼンスの低下」に配慮した『FALKEN VIRTUAL GARAGE』と、テーブルトップ型での演出に磨きをかけた『DUNLOP TABLE TRIP ADVENTURE』。そのどちらにも、まだまだ改良の余地が見られた。生田氏も「次回VRコンテンツを開発する際は、ハンドトラッキングや和風テイストのさらなる表現に挑戦してみたいです」と語っている。引き続き注目していきたい。