去る1月16日(火)にCGWORLD +ONE Knowledge 「ハリウッド映画のテクスチャリング講座」に登壇し、MARIを使用した3DCG映画のテクスチャリング手法について講演した山本原太郎氏は、ドリームワークス・アニメーションで15年のキャリアをもつシニア・サーフェシング・アーティストだ。日本のCM制作現場で叩き上げた様々な技術を手にハリウッドへ向かい、テクスチャのスペシャリストとして『メガマインド』(2010)や『ヒックとドラゴン2』(2014)などのメインキャラクターを担当するなど活躍をみせている。そんな山本氏はどのようにしてハリウッドへの切符を掴み、最前線のクリエイター人生を歩むことができたのか。そこには技術や運だけではなく、異文化のなかで社会人として働き続けていくための様々なヒントが含まれている。貴重なドリームワークスの内部の様子とともに耳を傾けてほしい。

INTERVIEW_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

<1>ドリームワークス独特の"サーフェシング"チームの役割とは

Character Visual Development : How to train your Dragon 2 , Madagascar , Megamind

――山本さんはドリームワークスで「サーフェサー」という仕事を15年間されているそうですが、どんなお仕事なのかを簡単にご説明いただけますか?

山本原太郎氏(以下、山本):「サーフェサー(Surfacer)」はドリームワークス独特の呼び方で、一般的にわかりやすく言うとテクスチャですね。3DCGアニメーションの制作ではまず、脚本に基づいてアーティストが想像を膨らませてキャラクターをデザインし、そのあとアート部門がキャラクターシートをつくります。その段階でベースとなる服のデザインが決まり、そのあと我々サーフェシングの部署に回ってきます。サーフェサーの仕事はテクスチャリングだけでなく、ファーグルーミングと呼ばれる毛並みの設定をしたり、他にもシェーダのセットアップといったものがあります。

-

-

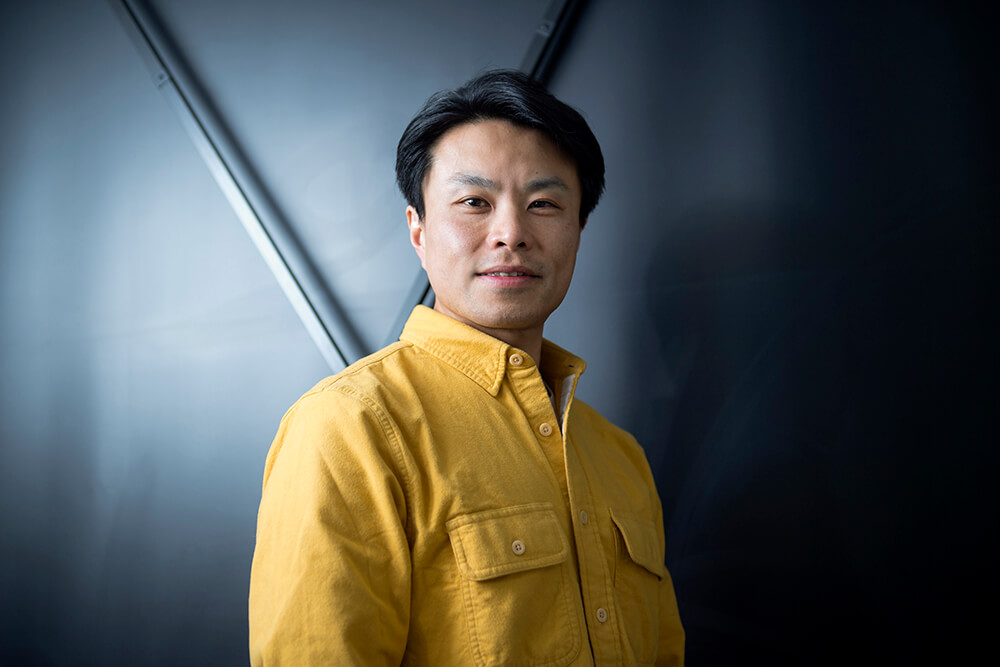

山本原太郎/Gentaro Yamamoto(DreamWorks Animation / Senior Surfacing Artist)

慶應義塾大学経済学部卒業後、1997年にオムニバス・ジャパンに入社。2003年よりドリームワークスに転籍。サーフェサーとして『マダガスカル』、『シュレック』、『ヒックとドラゴン』の各シリーズ作品、『メガマインド』などの映画に参加。

www.dreamworksanimation.com/

山本:映画制作においては前半がこうしたビジュアルの開発で、後半がショットのサポートです。グレースケールの背景とニュートラルなライトアップでOKはもらうのですが、実際のショットの中に入れるとライティングで見え方がちがってきますので、シェーダの調整が必要になります。あとは、カメラがキャラクターに大きくズームインするカットでは、解像度を高めたりショットごとに特殊な加工をしたりするなど微調整の対応をしていきます。

最近は1本の映画に関わる時間が短くなって、『シュレック2』(2004)の頃は2~3年関わっていましたが、今ですと1年から1年半くらいです。テクスチャリングをする時間は仕事全体の10%くらいですね。セットアップや次のシェーダの構築など、テクニカルな部分に費やす時間の方が圧倒的に多いです。例えばレンダリングをしたときに上手くいかなかったらまず我々に矛先が向くので(笑)、その説明のためにいろいろな人のノウハウを網羅しておく必要があります。

――サーフェシングはキャラクターごとに担当されるんですよね?

山本:そうですね。だいたい2~3体を任されます。1人が髪の毛の担当をして後で別の方が服を担当したり、後から服にバリエーションが出てきたら別の方が担当することもたまにありますが、基本的には1人のアーティストが1体を任されます。

――マネージャーはそれぞれの方の得意分野を把握した上で差配するのでしょうか?

山本:はい。マネジメントとリードとアーティストが一緒に話し合う、「タッチベース」という機会が年に何回か設けられて、そこで直接「僕はファーが好きだからもっと勉強したい」とリクエストしたり、向こうも経験を見ながら配分をしていきます。ただ、ソフトウェアもどんどん変わっていくので、その都度で得意な人は変わっていきますし、昔つくったキャラクターに似ている場合にはそれを担当した人にまかせたりもします。もちろん社内ではノウハウを共有したり、講義が開かれたりもします。

――「ファーシステム」では実際どのようにファーをつくられていくのでしょうか?

山本:一言でファーといってもいろいろあります。僕が『ヒックとドラゴン2』で担当したなかでも、ドレッドや産毛、眉など様々なタイプがあります。女の子の三つ編みもつくりましたね。作業としてはまず大まかにシェイプをつくってモデリングをして、OKをもらってから、シルエットをつくります。それに合うようにファーを作成し、そのモデルをサーフェシングの方にもってきてカーブを抽出して、それを我々の独自ソフトに入力することで、それに基づいたファーが生えるというかたちです。これが基本で、そのあとアートディレクションに基づいて細かな表現を調整していきます。ここが時間と技術を最も費やすところです。

ヒックとドラゴン2 日本語吹替版トレイラー

――つくる上で難しいタイプのものとしてはどんなものがありますか?

山本:この世に存在するものも、しないものもそれぞれに難しさがあります。一例を挙げると、人の手の表現は難しいです。それは皆さんが普段から見慣れていて、おかしい部分があるとすぐ生理的な違和感を覚えるからです。『トロールズ』(2016)や『ボス・ベイビー』(2017)といったキャラクターのスキンは「シンプルに」というディレクションでしたが、これが難しい。シンプルというのは何もしないということではありません。いろんなレイヤーやエレメントを加えつつ、なおかつ全体がしわくちゃにならないようにして、それでいてシンプルに綺麗につくる必要があります。「リアルに」というのであれば、どんどん汚しを入れていくことでリアルに近づくのですが、「シンプルに」というオーダーはやれることが少ない分、難しいですね。細かいスキンの凹凸や、肌色の中に微妙に色を入れてちょっとほっぺに赤みを入れたりと、見えるか見えないギリギリのラインで調整していきます。それが我々の腕の見せどころでもあります。

『ボス・ベイビー』日本語版予告編

――光学的な知識も要求されるのでしょうか?

山本:そうですね。特に最近はフィジカルベースのレンダラが増えてきていますので、シェーダの方も物理法則に基づいた描き方をしてきます。例えば透明なクラゲを泳がせる際に屈折率を何となくゼロに振ると、シェーダ開発者は「そんなことはありえない」と言います(笑)。フィジカルベースでリアルなものをつくるときはそれで良いのですが、必ずしも現実の世界に基づいたものばかりではなく、ビジュアル的に美しいものをつくらなくてはいけない。そのために我々はスペキュラを調整するのですが、シェーダライターとしては本当はそうしてほしくない。そこは調整しながら協力してその難しさを乗り越えています。

――この世に存在しないようなものの場合はいかがでしょうか?

山本:それはアートディレクション優先のものということですね? 良い例が『トロールズ』です。この作品はキャラクターから環境から全てフェルトのファーで表現されていて、カーペットのようになっているんです。監督の頭の中にあるふわふわ感を表現するのには苦労しました。こういった、監督やアートディレクターの頭の中にだけあって言葉にできないようなものをつくるときは、CM制作をしていたときのテクニックが役立ちます。例えば「赤いもの」と言ってきたときは、普通の赤、明るい赤、暗い赤の3パターンを出すと、だいたい真ん中を選ぶんです(笑)。こうした類のものでOKをもらったときの喜びはひとしおです。

『トロールズ』2017.7.12先行デジタル配信/2017.8.2ブルーレイ&DVDリリース

――アーティストとして普段から気にしていることは何かありますか?

山本:旅行に行くと写真をよく撮るのですが、風景よりも地面や石、藻や苔に意識が向いてしまいますね(笑)。素材探しを常に行なっているので。これは映像に関わるどんなアーティストでもそれぞれの分野で同じようなことをやっていると思います。世の中を映像フィルタでつい見てしまって、現実の風景に向かって「こんなライティングはOK出ないよ!」と思ったりすることもあります(笑)。

次ページ:

<2>念願のハリウッド3DCG業界へ就職するも、初日で帰国!?

<2>念願のハリウッド3DCG業界へ就職するも、初日で帰国!?

――山本さんのデモリールの中にキリンビールのCM映像もありましたが、これは日本にいたときのお仕事ですか?

山本:そうですね、このリールの実写映像は全部日本で制作したものです。僕は最初、アメリカでは実写をやりたかったんです。僕が就職したPDI/ドリームワークスは当時実写映画も制作していたのですが、映画『マイノリティ・リポート』(2002)を最後に実写をやらなくなっていたので、僕はこっちに来てから3DCGアニメ―ションをやるようになったんです。

「demoreel 2015 gentaro yamamoto」山本氏のデモリール

――山本さんは日本ではオムニバス・ジャパンにお勤めでしたが、当初から実写映画の制作を指向されていたのでしょうか?

山本:僕の場合はCMですね。『サントリーローヤル・ガウディ編』(1984)という、サグラダ・ファミリアに奇妙な生物のキャラクターが出てくる不思議な空間を描いたCMがあって、それを小学生のときに見たのが映像に興味をもったきっかけです。その後、日清食品のCM『カップヌードル hungry?』(1992)にまた衝撃を受けて、CM関係の本を読んで東北新社制作と知り、そこからCMや映像の勉強をしていったというかたちです。

そして東北新社の就職面接で「3DCGでこういうことをやりたい」と言ったことからグループ会社のオムニバス・ジャパンの存在を教えてもらい、OB訪問をしたところ偶然にも同じ大学の先輩がプロデューサーをしていて、そのときは2次募集も終わっていたのですが何とか受けさせてもらって、採用していただきました。当時はバブルの頃で、アルバイトで3DCGは触っていたのですがUNIXシステムはまったくわからず、そんな僕でも新入社員研修でゼロから教えてもらえたという太っ腹な会社でした。今ではなかなかない環境ですね。

――オムニバス・ジャパンでの6年間はどのようなお仕事をされましたか?

山本:アシスタントの頃から本当にいろいろな仕事をしました。デモリールのキリンビールCMも代表作の1つですし、他にも家庭教師のトライやソニーのCMなど様々です。日本では、3DCGアーティストはゼネラリストとして育てられますので、撮影に入るとカメラマンのライティングの位置を記録するところから始まり、会社に帰って3DCGでモデリング、テクスチャリング、ライティング、リギングと全部やって、コンポジットをしてOKをもらったら、その素材を編集システムに合った素材に分けて、リテイクが出たらそれに対応するところまで、プロデューサーと一緒に全てを担当をしていました。そうやってひと通りやっていたので、ハリウッドでの就職活動では全ての部署を受けました。ハリウッドではご存知の通り各分野のスペシャリスト制なので、朝から晩まで一日中、いろんな部署のスーパーバイザーがやってきて面接をされました。欠員の状況やタイミングによってはモデラーになっていたかもしれません。

――渡米の話を伺いたいのですが、どういった理由からだったのでしょうか?

山本:やはりそこにハリウッドがあるから、ですよ(笑)。CM業界で5~6年やっていると誰しも外に目を向けるようになります。オムニバス・ジャパンでもフリーランスになられる方がいたり、リーダーになって現場を離れる方もいます。僕もそう言われたのですが、やはり現場が良かった。当時の日本の映像業界はどうしてもアメリカの後追いという状況で、「いつかはハリウッドで」という思いが心のどこかにあり続けていました。

就職して数年目のある日、オムニバス・ジャパンともよく仕事をしていたPDIの共同設立者リチャード・チャン氏(※)が視察のため来日するということがあり、そこで僕がアテンドを任されました。なぜ僕かというと、父が商社の仕事をしていた関係で僕が2歳のときにアメリカに移住し、高校生まで各地で暮らしていたので、英語が話せたんです。それでチャンさんをアテンドして付いて回っていました。

※:リチャード・チャン/Richard Chuang

PDI(Pacific Data Images)創業者の1人であり、現・Cloudpic創業者兼CEO。アカデミー科学技術賞を1997年と2015年の2回受賞している

山本:そして忘れもしない大雨の冬の日のことです。チャンさんとオムニバス・ジャパンのスタジオを回った後、プロデューサーが帰るときに「これでお茶をお出しして」とお小遣いを渡してくれて、運良く1時間ばかり2人でお話をさせていただく機会に恵まれました。チャンさんは当時から大物で、普通だったら僕みたいな人間がこんなに長い時間直接お話できるなんてありえないことだったんです。でもそこでアメリカの3DCG業界のお話や仕事のしかたなどいろいろと伺い、僕としてはその全てが目からウロコでした。最後に「LAに来ることがあったら声をかけて」と名刺までいただいたんです。もちろん社交辞令だったんですが、僕は本気に受け取って、その後チャンさんにデモリールを送り続けました。そうしたらあるとき、「PDIで働くことに興味はありますか?」という返事を人事の方からいただいて。

そうしてSIGGRAPHの開催時に渡米して面接を受けたのですが、「実写をやりたい」と言ったら先ほどのように「これからは3Dアニメの時代だからもう実写はやらない」と言われ、落とされてしまいました。でもこのとき面白かったのが、チャンさんの名前を出すとみんなビックリするんですね。「何で知り合いなの?」って(笑)。ハリウッドも結構クローズなところがあって、要は人脈の世界なんです。それは強みとしてありますね。

そして、その後も2年間くらいずっとリールを送り続けていたところ、10月に電話が来て当時のライティングスーパーバイザーとの電話面接の後、サンフランシスコに行って面接をしました。当時は『シュレック2』 の制作の真っ只中で、とにかく人が足りないということで世界中からスタッフを採用していたんです。それで気に入っていただいて11月には入社することになりました。アメリカは「興味を示すということはいつでもOKということ」という文化で、声がかかったらすぐにでも働き始めるんです。だからオムニバス・ジャパンを大急ぎで円満に退職させてもらってアメリカに渡りました。

――そんな大急ぎのなか、就労ビザはどのようにされたんですか?

山本:そこでもひとつドラマがありまして。高校生のときに父がグリーンカード(永住権)を申請して運良く当選していたんです。だから、面接のときも「グリーンカードをもっています」と言っていて、向こうもその気でいたら、研修初日に弁護士が来て「このグリーンカードは失効している」と。なぜかというと、グリーンカードは本来アメリカに住むためのものですから、1年以上国外にいると失効してしまうんです。それと知らずに僕は大学以降日本で10年も暮らしていたので、とっくに失効していたんですね。壮行会まで開いてもらってアメリカに来たのに、そこでいったん帰国するハメに(笑)。本当だったらそこでクビになってもおかしくありません。でもありがたいことに会社が「H-1B」(高度な専門技術者向けの就労ビザ)を出してくれて、翌年の1月16日に晴れて再入社することができました。そこから7年間H-1Bで働いて、会社を通して5年前にグリーンカードをもらいました。H-1Bのままだと、クビになったら帰国しなくてはいけないのですが、グリーンカードがあるとアメリカにいながら次の会社を探せるので、このちがいは大きいです。

次ページ:

<3>「スタイルがない」ことがドリームワークスのスタイル

<3>「スタイルがない」ことがドリームワークスのスタイル

Trolls Holiday: First 4 Minutes | TROLLS

――ドリームワークスでの働き方について教えてください。

山本:テクニカルのプログラマーなど、職種によっては家で働く人もいますが、基本的には9時出社で18時までです。ちなみに社食は全部タダです。 オフィスではひとりひとりに大きなキューブ状のスペースが用意されますが、さらにシニアアーティストになると個室になります。僕も個室を使っています。

――お仕事内容はご自身の裁量にまかせられている感じですか?

山本:結構まかせてもらっているとは思います。1日のながれとして、朝にマネージャーとコーディネーター、チームリーダーと管理の事務の人が回ってきて、その日その週の仕事についての報告と相談をします。デイリーラウンド(以下、デイリー)といって、週に2~3回アートディレクターに出来上がったもののチェックを受けてOKか要修正かを判断されるのですが、その相談だったり、割り当ての仕事が終わっていたら次をもらったりと、ここで細かな作業の調整を行います。ちなみにデイリーといっても、修羅場のときは1日2回になるときもあります(笑)。僕らサーフェシングの部署は映画全体のスケジュールでいえば前半の方が忙しいです。でも日本のように徹夜をするようなことはありません。残業をすると同僚からも嫌がられるので、よほどのことがあってさらに許可をもらわないとできません。メールも夜遅くに出すと怒られます。

――朝はそのやりとりがあって、その後はそれぞれの作業に当たるというかたちですか?

山本:そうですね。デイリーに出たら、そこでの修正点をまとめてみんなで確認し合い、また作業に入ります。その他にも新しいソフトウェアを勉強するクラスが1週間のなかで1日分ぐらいの時間があったり、新入社員をどのように育てるかといった管理のミーティングもあったり、他にもテクニカルなミーティングもあります。そういった運営や技術的なことをシェアすることにもアーティストは時間を費やします。先ほどお話しした「テクスチャリングをする時間は仕事全体の10%くらい」というのはこういったことです。でもそれは会社の方針でスケジュールの中に組み込まれていますし、その時間も給料に含まれています。

メガマインド - 予告編

――山本さんはシニア・サーフェシング・アーティストという肩書きですが、シニアになるとどのような業務が増えるのでしょうか?

山本:メインのキャラクターなど扱うものが難しくなりますね。僕も『メガマインド』(2010)では主人公のメガマインドを担当しました。他にも公開されなかった作品で2つほどリードキャラクターを担当しています。あと、ドリームワークスの場合は社内からステップアップしていって監督になるケースが多いので、同僚でよく知っている仲だと互いのやりたいこともわかっていてやりやすいんです。『トロールズ』のプロダクション・デザイナーは『マダガスカル』シリーズで3作品とも一緒に仕事をしていて、そのうえ彼女はPDIから一緒なので、そういう仲間意識もありますね。あとは将来リーダーになりたいのであれば、社内のWebページでノウハウをシェアしたり、より多くのクラスを担当して次代を育てる責任もあります。さらに、次のソフトウェアの検証やアドバイスをするといった役割も加わります。

――先ほど、オムニバス・ジャパンでの現場へのこだわりをお話されていましたが、ドリームワークスでも現場がお好きですか?

山本:そうですね。現場は大好きなのでこのまま続けていければ良いなと思っていますし、もっともっとリーダーシップを発揮していかなければいけないなとも思います。部署にもよるのですが、アニメーターとライティングは大所帯なので、映画が忙しいときは人が増えて、映画が終わると小さくなったりするんです。それに対してサーフェシングは特殊な技術とノウハウが必要なので割と安定していることもあり、リーダーがたくさんいて上が詰まっているんです(笑)。それは専門性を高めたアメリカ式の分担の結果だとは思うんですけれども。

自分の目標としては、リーダーシップをもって皆さんにノウハウをシェアして、みんなで良いものをつくっていきたい。もっとサーフェシングの腕も磨きたいですし、プログラミングを勉強したり、知識を身に着けなければいけないなと考えています。オムニバス・ジャパンにいた頃は広く浅く、見よう見まねでやっていたのですが、実際にハリウッドに来てテクスチャを15年やると、「何とかやれるもんだな」と感じます。毎日ずっと駆け抜けてきて、1つの部署だけでもこんなに学ぶことがあるんだと、ずっと新鮮な気持ちでいます。

――できることがどんどん広がっていく中で、アーティストとしてこれから表現したいことは何ですか?

山本:正直に言うと、最近は「見たことがないもの」がほとんどなくなってきて、映像だけで楽しませることがすごく難しくなって、頭打ちなところがあります。テクスチャは無限に細かく描くことができて、8K解像度でもリアルタイムで表示できます。ファーもGPUの力で本当に見事なものをリアルタイムで見せることができる。「3DCGだからすごい」という時代はもうとっくに終わっています。ストーリーを面白くすれば良いというのは映画としてのひとつの考え方かもしれませんが、映像でこれ以上面白く見せるにはアーティストの腕とアイデアの勝負になってくるので、そこでまた様々なアイデアを磨きながら遊び心を見せられるようにしていかなければなと思っています。

その意味で、ドリームワークスはディズニーとちがってスタイルがコロコロ変わりますからね。『ヒックとドラゴン』、『シュレック』、『マダガスカル』、『トロールズ』、『ボス・ベイビー』と、「ドリームワークスというスタイルがない」ことがドリームワークスのモットーなんですよ(笑)。リギングの手法も見せ方も作品ごとにちがいますし。だから様々なことを研究してその都度やり方を変えていきます。

DreamWorks Animation - 20th Anniversary Reel(2014

――そういう社風というか、哲学があるんですね。

山本:映像として出てくるものはそれぞれですが、スタッフのカルチャーというのはずっと受け継がれているんです。1,500人とハリウッドでは小規模ですが、社員のカルチャーは強烈なものがありますね。「お互いに親切にし合う」とか、「何も隠さないで教え合う」とか。他にもクリスマスやハロウィンのイベントでは仕事よりも本気になってブースを飾り付けしますし(笑)。各部署にバーがあって社内でパーティをやったり、ミーティングによってはスーパーバイザーがビールをもってこないと誰も集まらないとか(笑)。そういうところから様々なヒントが出てくるし、刺激し合ってクリエティビティを高めています。やはり現場が楽しくないと良い映画はつくれないので。

次ページ:

<4>学生のうちに社会人英語の勉強とポートフォリオの更新を

<4>学生のうちに社会人英語の勉強とポートフォリオの更新を

――これから3DCG業界を目指す若者や、海外に飛び出そうとしている方に向けてのアドバイスをいただけますか?

山本:まず英語力は必須ですね。それも社会人としての英語です。僕は2歳からアメリカで生活していたので発音は心配なかったのですが、高校生のときに日本に帰って来て、そのまま日本の大学を卒業し就職していたのでボキャブラリーが子どものレベルのままだったんです。専門用語はもちろんですが、社会人としての言葉遣いや仕事上の駆け引きに使う言葉は、英語においても学生のそれとはまったくちがいますので、ゼロから勉強することになりました。そういう準備も学生のうちにしておいた方が良いですね。腕に覚えがあるのに英語力で落とされてしまったことを、自分の技術や努力が足らなかったせいだと思ってしまってはもったいないので。そのためにはYouTubeでも何でも活用して、英語に対する理解力をもっておいた方が良いと思います。

あとはつくり続けることです。3DCG制作は途方もない作業ですし、テクニカルな部分や美術的な部分が重要で、心が折れることもあるかもしれませんが、やはり作品をつくらなくては始まらない。よくクリエイターにありがちなのは、ポートフォリオをつくろうとしても期限を設けないから延び延びになり、いつまで経っても作品がストックできないということです。確かに自分だけでリミットを決めるのは難しいことです。僕の場合は幸いなことにCMの仕事をしていましたので、1週間単位とか1日単位でつくり上げることに追われていました。CMは15秒のなかに様々な要素が込められていて、それを自分のデモリールに詰め込むことで様々なことができるのアピールすることができました。同じ1年間の仕事を並べても映画づくりであれば画のトーンが統一されてしまうので、その点に関してもCMで良かったと思います。それにどんどん次の作品に向かうことで腕が上がっていくことも自覚できましたので、場数を踏んで作品数をできる限り増やすということは重要だと思います。

そうやって将来を見据えた計画をして、いざ向こうから声がかかったときにデモリールをいつでも出せるように、チャンスが訪れたときにそれを迎える準備ができている必要があるということです。僕も1年とか半年に一度デモリールを更新して、作品や技術の説明はいつでもできるようにしていました。アメリカの場合、認めてもらうには何か自分から言わなくてはいけないんです。日本だと、黙ってつくることが美徳とされたり、それを見て引っ張り上げてくれる人もいます。ですが、アメリカでは何も言わないでいるとクビです。アメリカにも見てくれて引っ張ってくれる人はいますが、技術のことがわからないマネージャーが査定に加わりますので、その人に向けて説明する必要があります。そのとき「僕はこういう技術を使って、こういう問題を乗り越えて結果を出すことができました」と歯の浮くようなことをいっぱい言わなくてはいけない(笑)。何も言わないと向こうも書くことがなくて、説明上手の人と比べられ、結果的に評価されない。この点は僕が向こうで痛い目に遭ってわかったことです。

――山本さんはどのようにしてそれを乗り越えたのでしょうか?

山本:僕の場合は、何が足りないかを積極的に上に聞くようにしていました。その時点でこの人は自分を改善しようとしているのだなと評価されるんです。「言われた以上のことをするために、自分は何をしたら良いでしょうか?」と、様々な上司に相談しました。プラスアルファの結果を出そうとしていることは、すごく評価につながります。例えば、アートディレクターに「今度のデイリーでこれを見せようと思っています。これをこう説明しようと思います」などと、あらかじめ言っておく。すると、「だったら、ここはこう説明すると良いよ」と教えてくれて、それはクラスを受け持って人前で話すときの勉強にもなります。あとは人の真似ですね。上手く話す人の言い回しとか、先ほどの社会人英会話の勉強です。

最後にひとつテクニックをお伝えします。何か自分がわからないことについて質問されたときには「That's a good question. Let's talk about it.(良い質問だね。それをみんなで考えよう)」と言い、そして「君はどう思う?」と別の人に振るんです。こうすることで会議がネガティブな空気にならず、嘘をつかずに自分が知らないということを隠せるという(笑)。こういった小手先の技も意外と効くので、そこも含めた英会話力を身に着けていくと良いと思います。