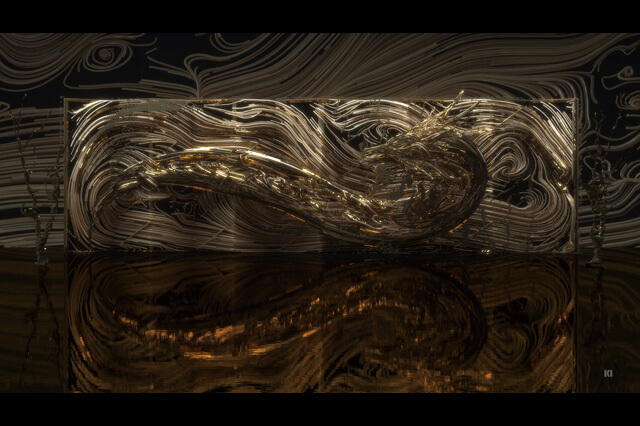

毎年この時期は龍をモチーフに新しい試みを用いて表現させていただいています。画龍も12年! ここまでこれたのも本当にご尽力してくださる皆さまのおかげです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 252(2019年8月号)からの転載となります。

TEXT_KAI(GARYU)

EDIT_海老原朱里 / Akari Ebihara(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

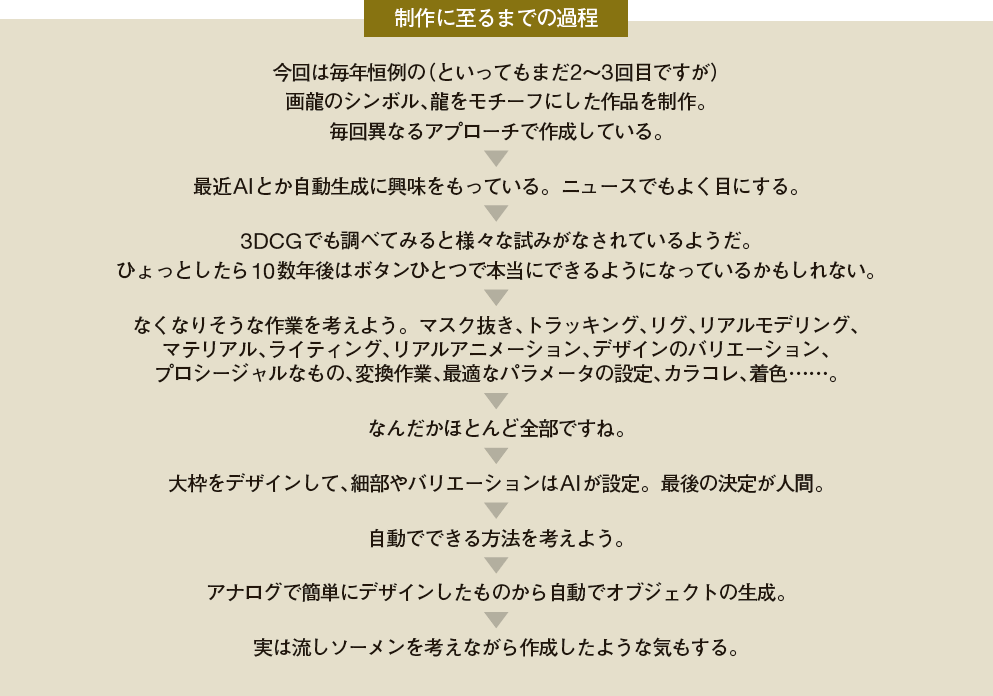

Method 1:この先を考える

▲最近、いろいろなところで自動化やAIの話をよく聞きます。そのうち3DCGツールにも搭載されたりするのでしょう。CADや建築の分野ではジェネレーティブデザインなどの分野が進んでいますね。未来にどの手作業が残るのか興味深いところです。

Method 2:イメージを固める

▲毎回恒例のイメージを固めるまでのながれです。頭の中の考えを文章化したものなので、たどたどしいですが、今回はこうしてデザインを決めました。

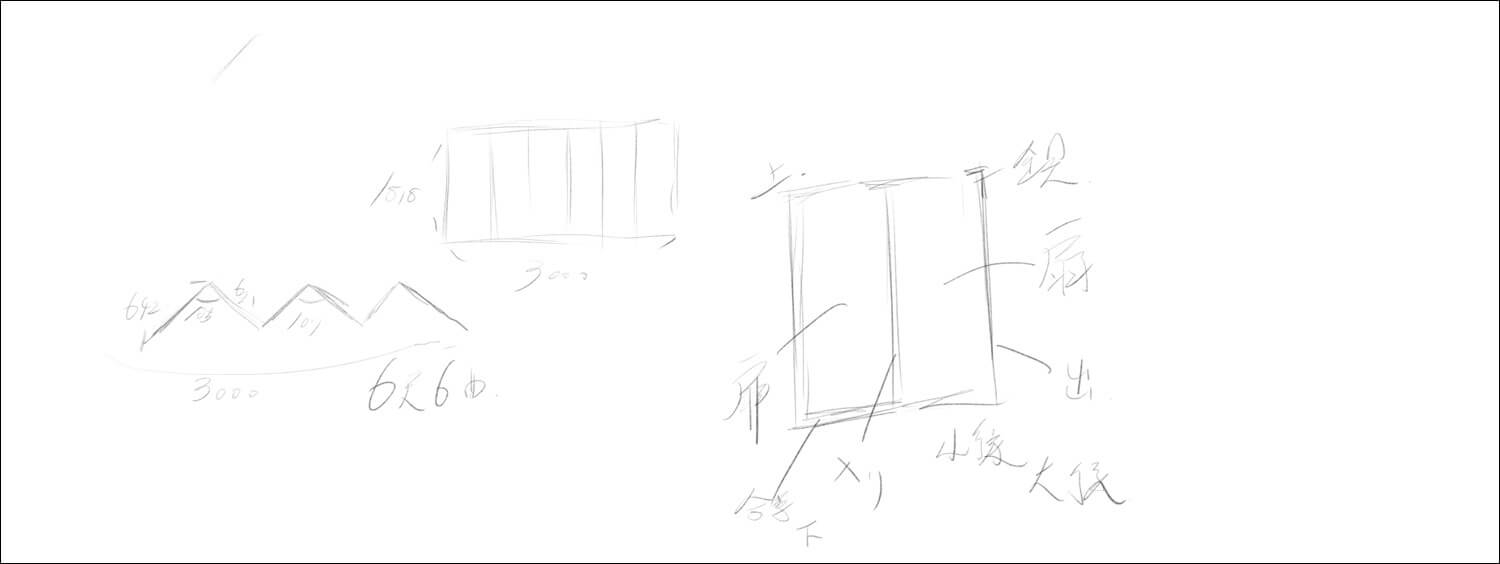

Method 3:構造を調べる

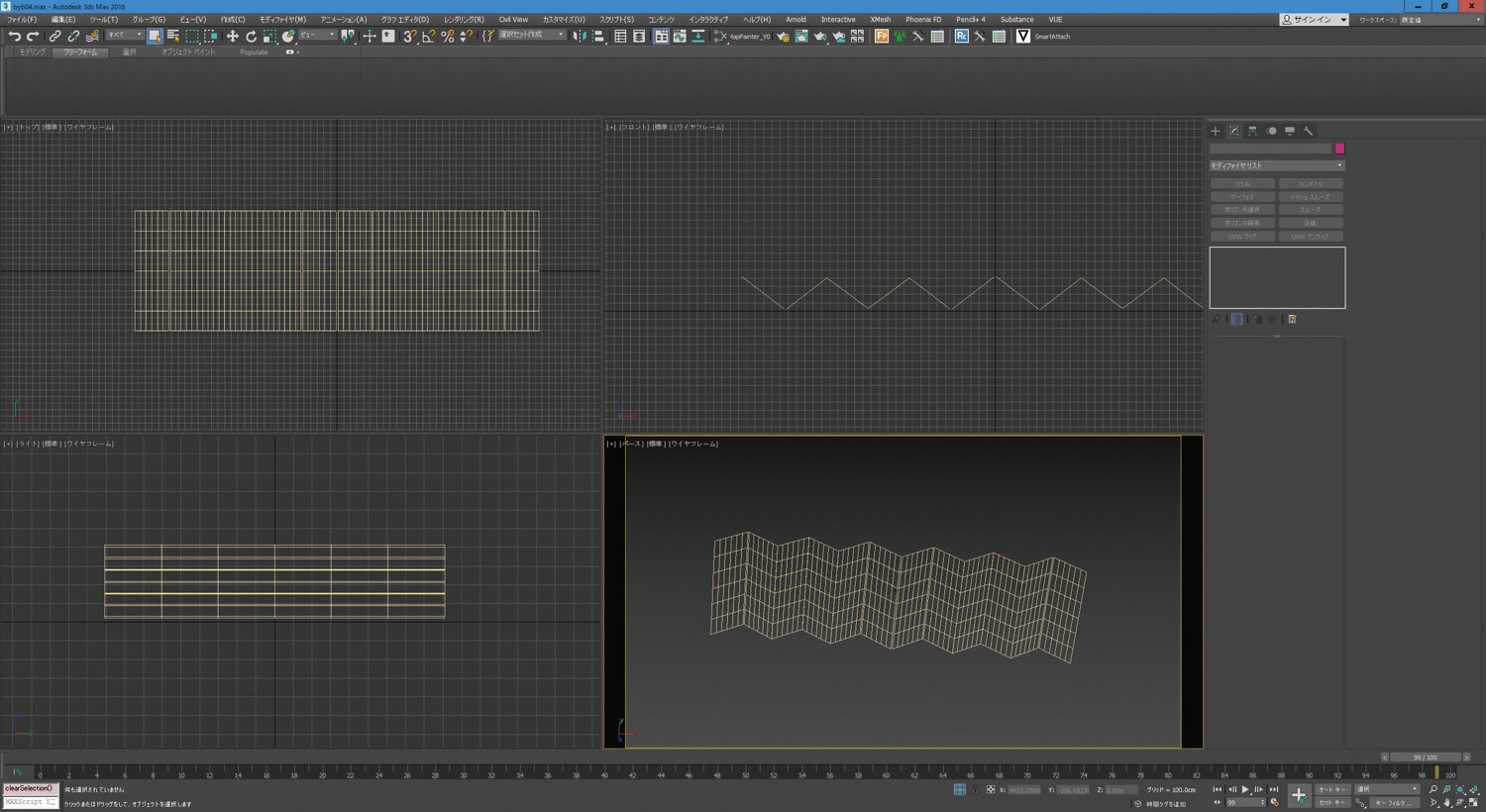

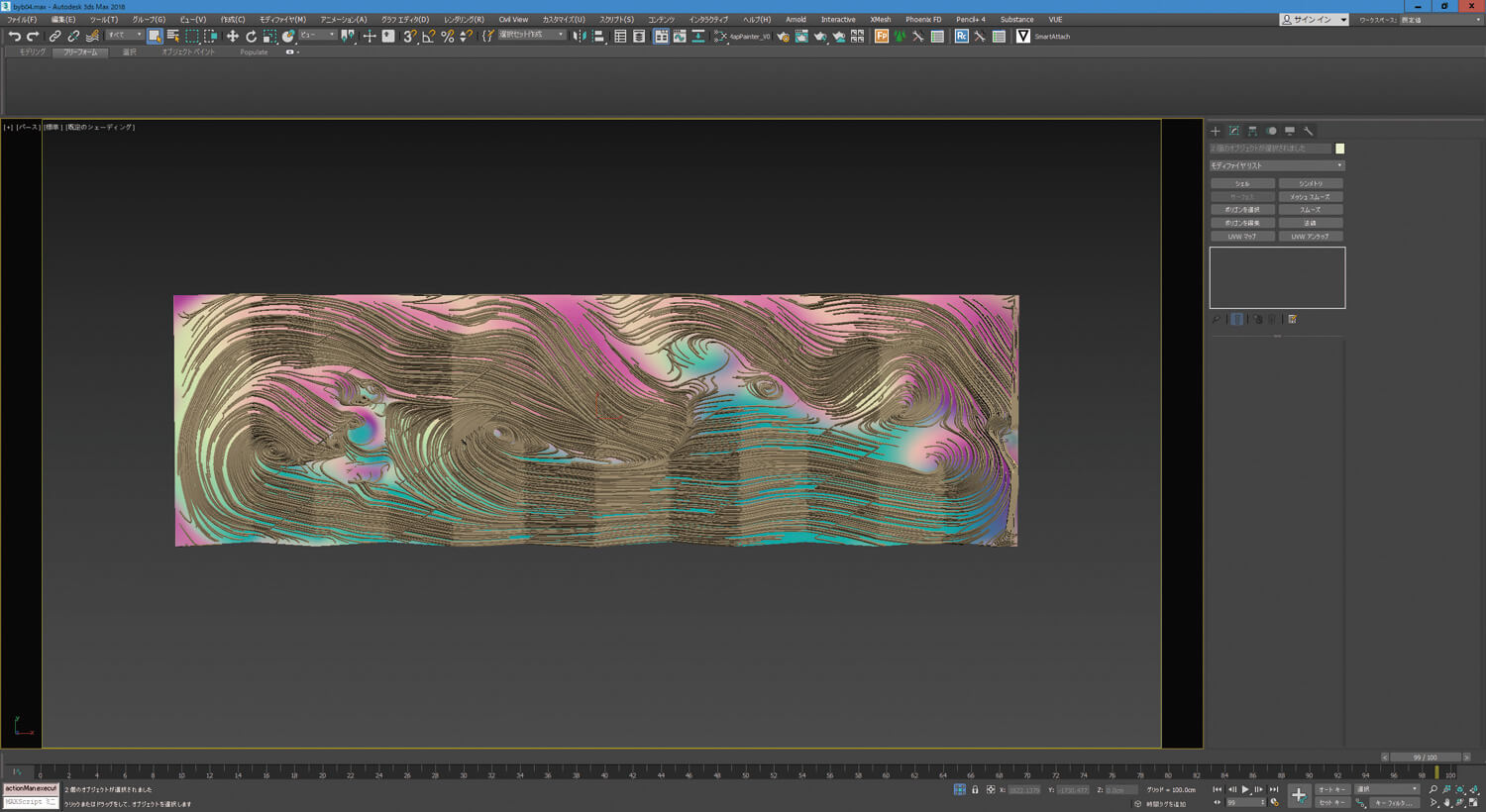

▲もともとこの連載のコンセプトは和を題材としたCGとの融合でして、屏風はいつかつくってみたいモチーフのひとつでした。平面的なアートを立体的に表現するにはとても良い題材だと思います。せっかくつくるのだから、今回は屏風の構造を勉強してみました。ネットで検索したり、様々な資料を集めたりしてまとめたものをメモして、頭の中で構造を構築。そして実際の3ds Maxへの作業へ入ります。

次ページ:

Method 4:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

Method 4:ゼネラリストの強みを活かしたシーン作成

1:自動化を考え

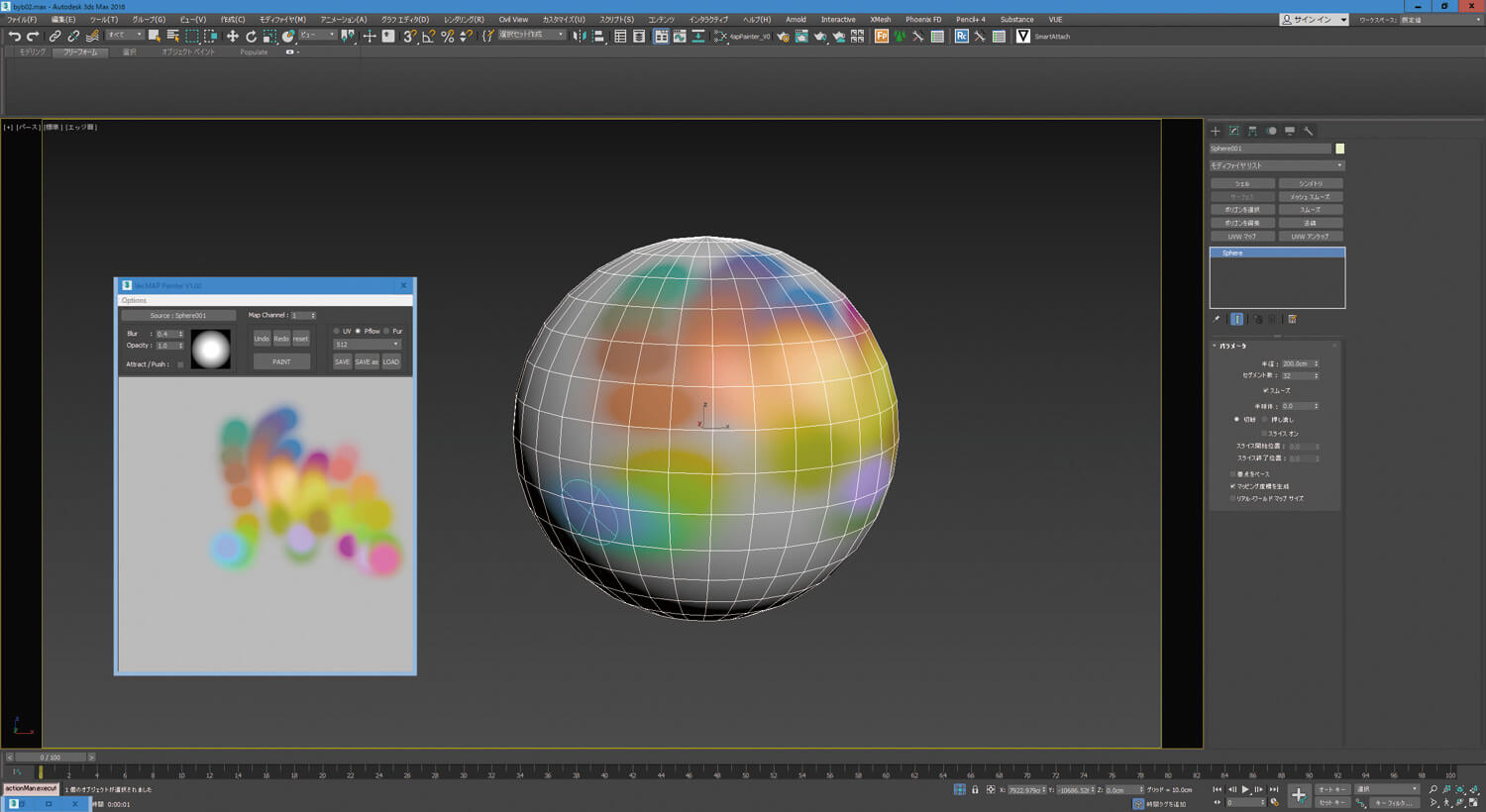

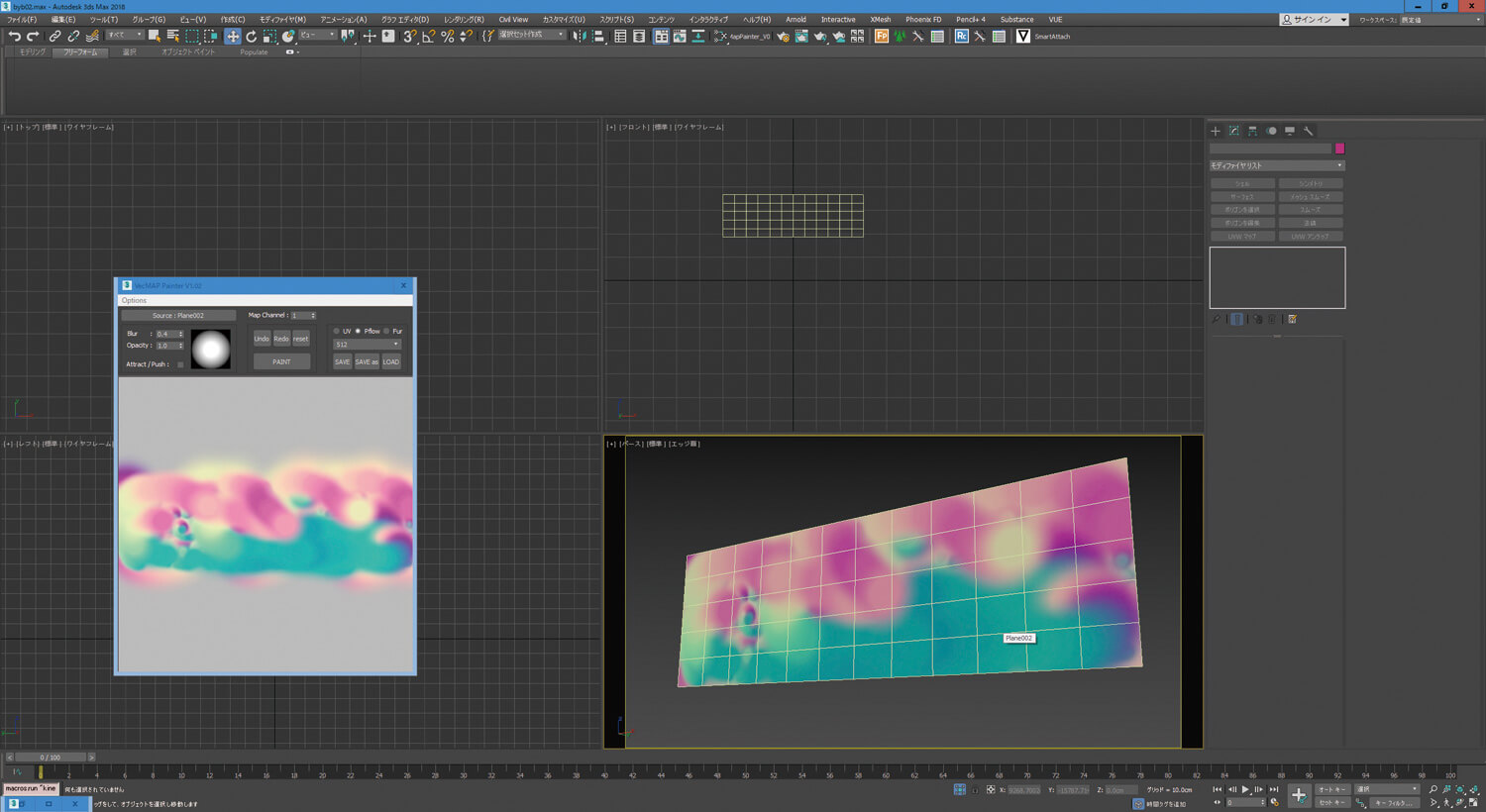

▲いつもフリーハンドで作成しているので、今回は何か自動でできないかと思い、Vector Paintツールを使用してみました。

▲屏風に塗っていきますが、どうも上手くいかず、何度も描き直しました。作業しながら変更していけるのは素晴らしいです。

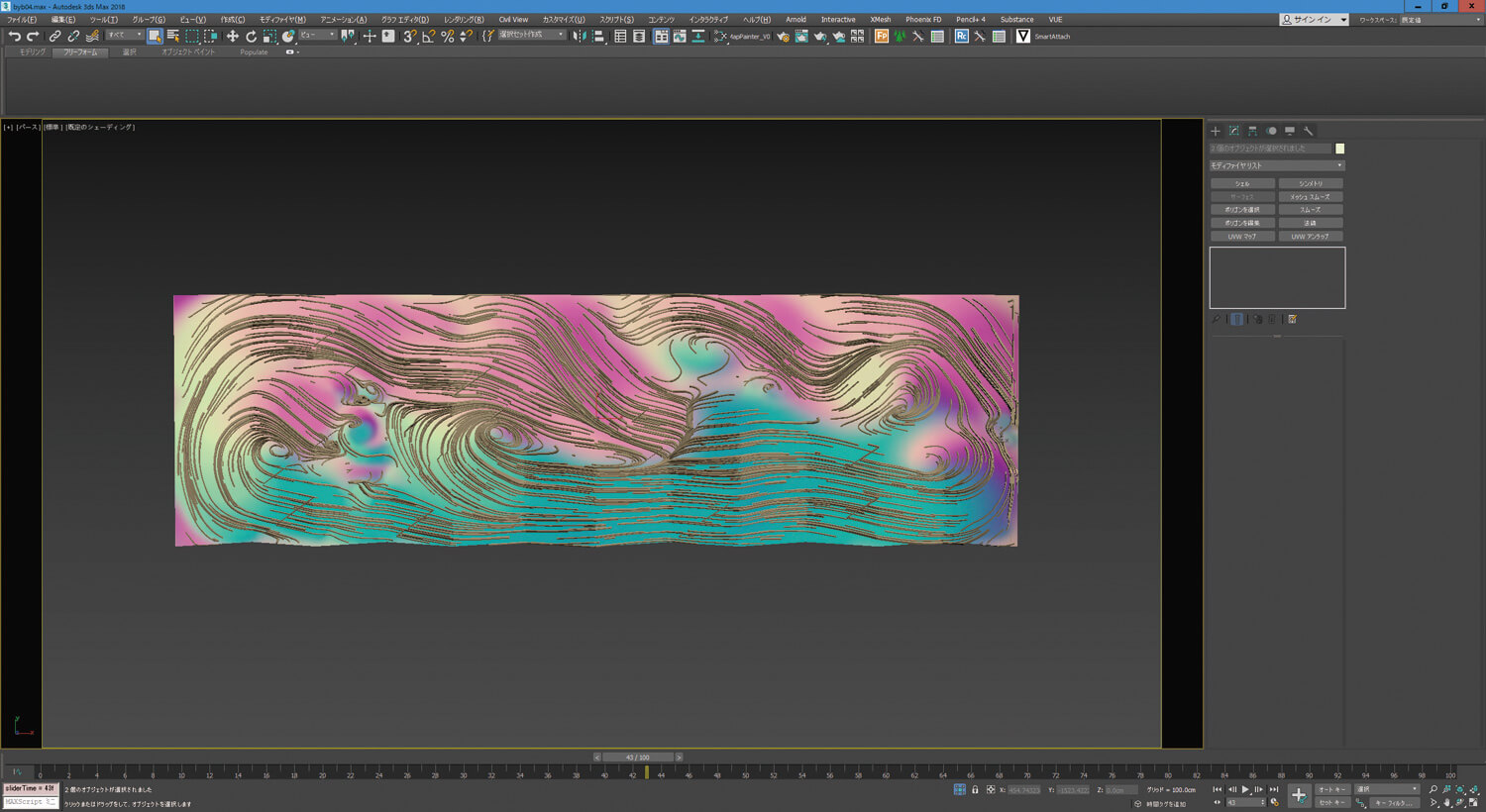

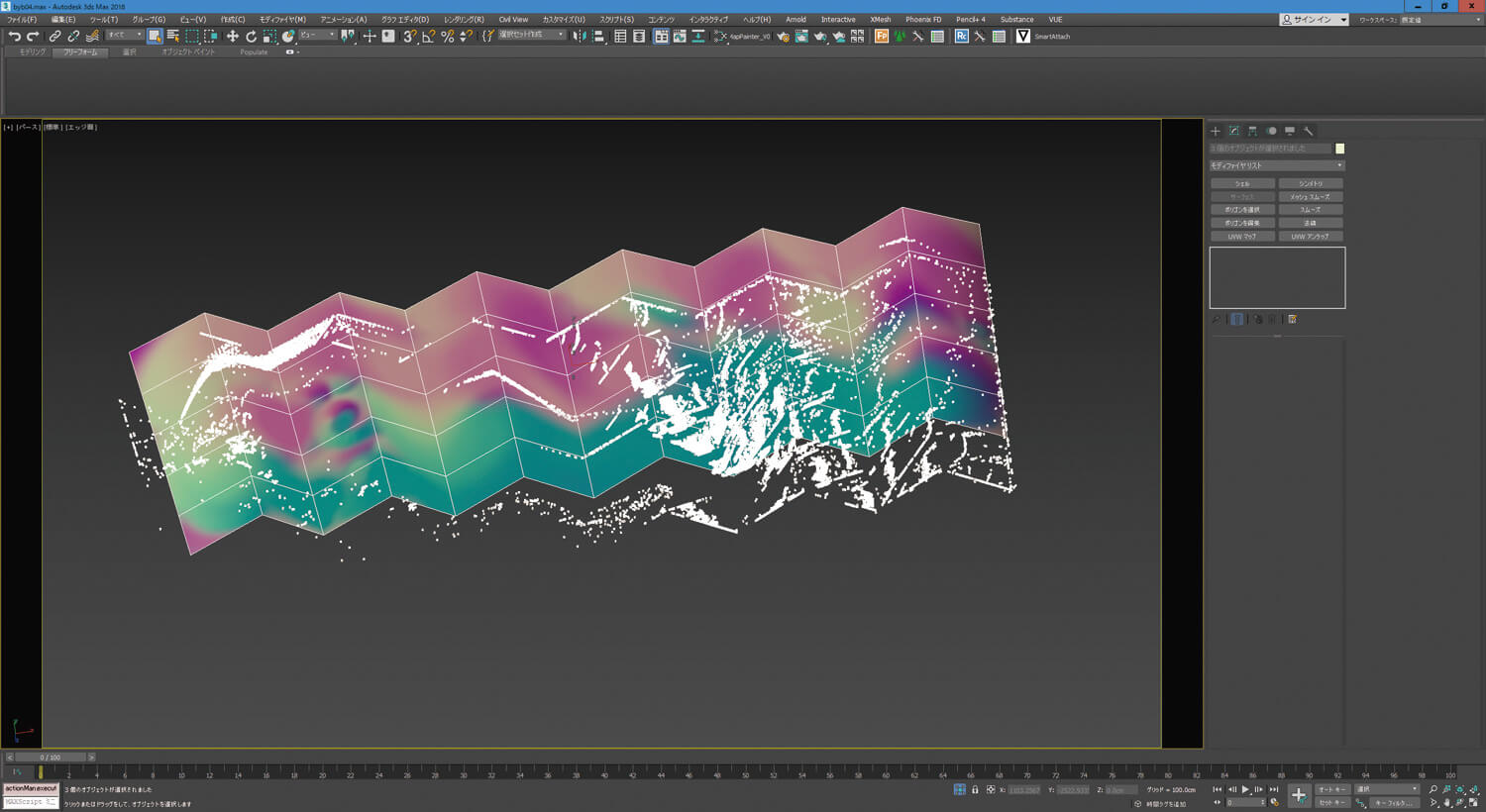

▲ひと通り描き終えたところで、パーティクルを自動発生。

▲みるみる和風の模様のようなイメージが構築されていきます。

▲数を増やすとなかなかに重いですが、自動でできるので待っているだけ。

▲応用で、同じ動きで飛散するパーティクルも作成しました。

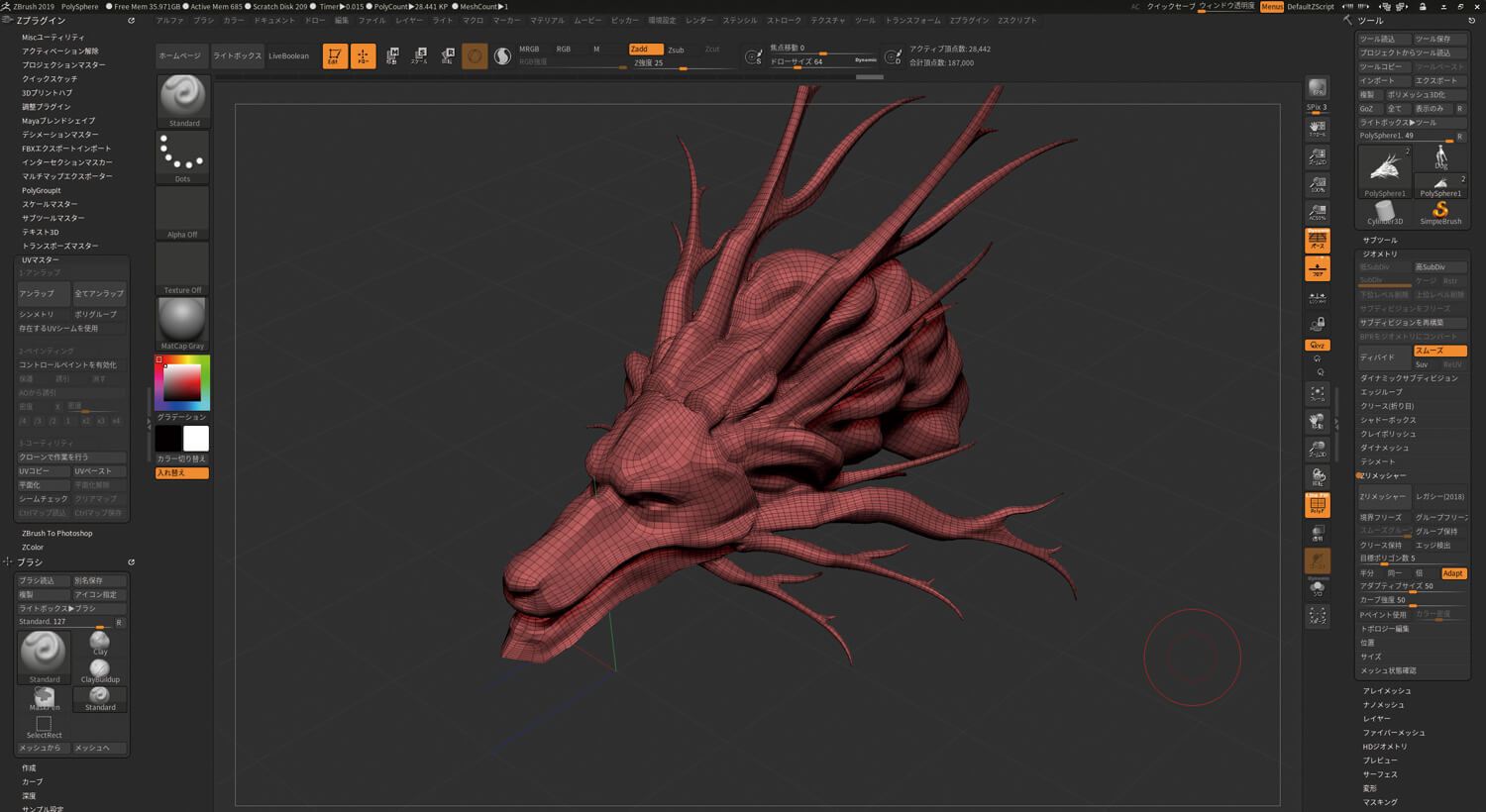

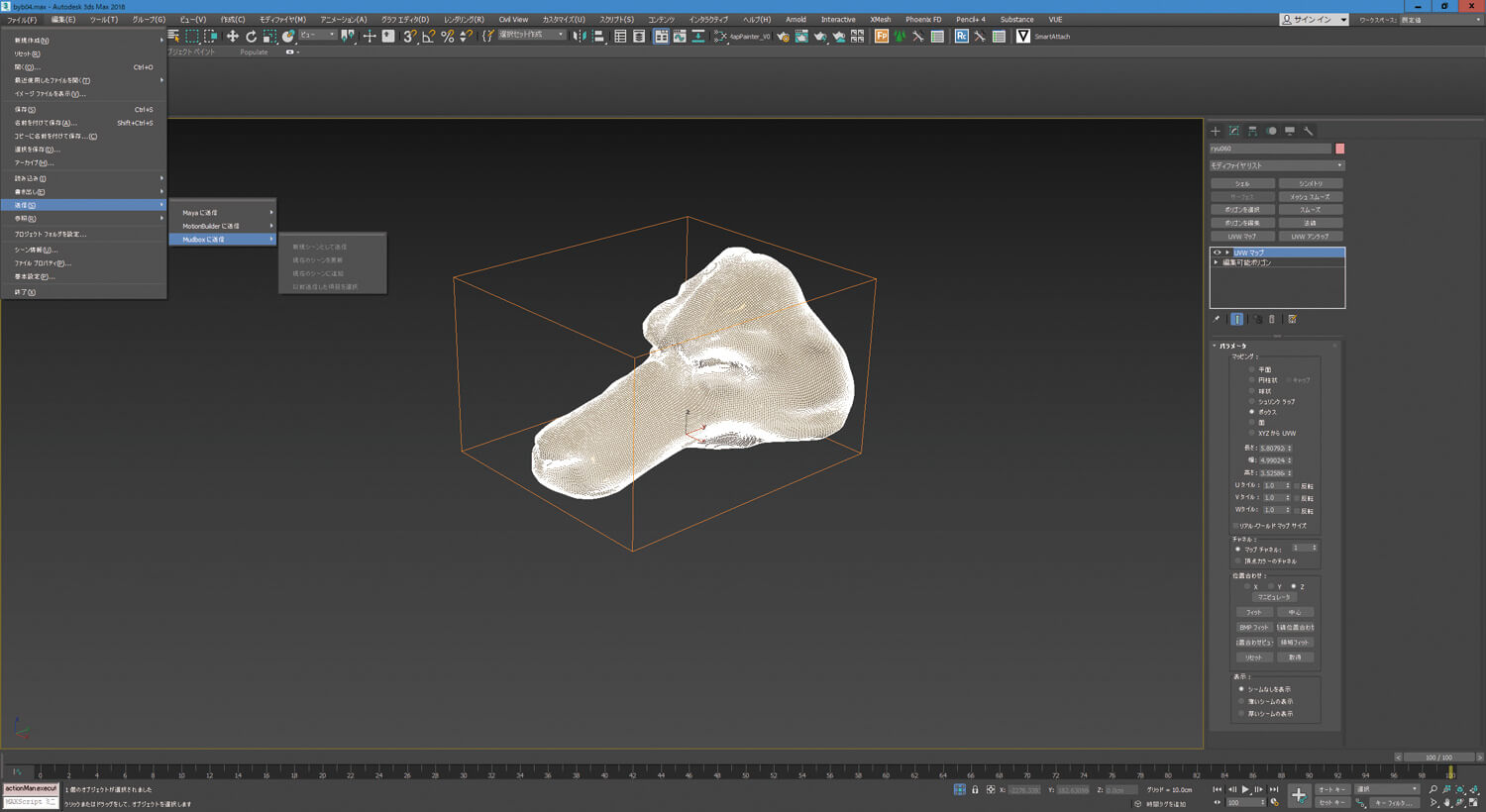

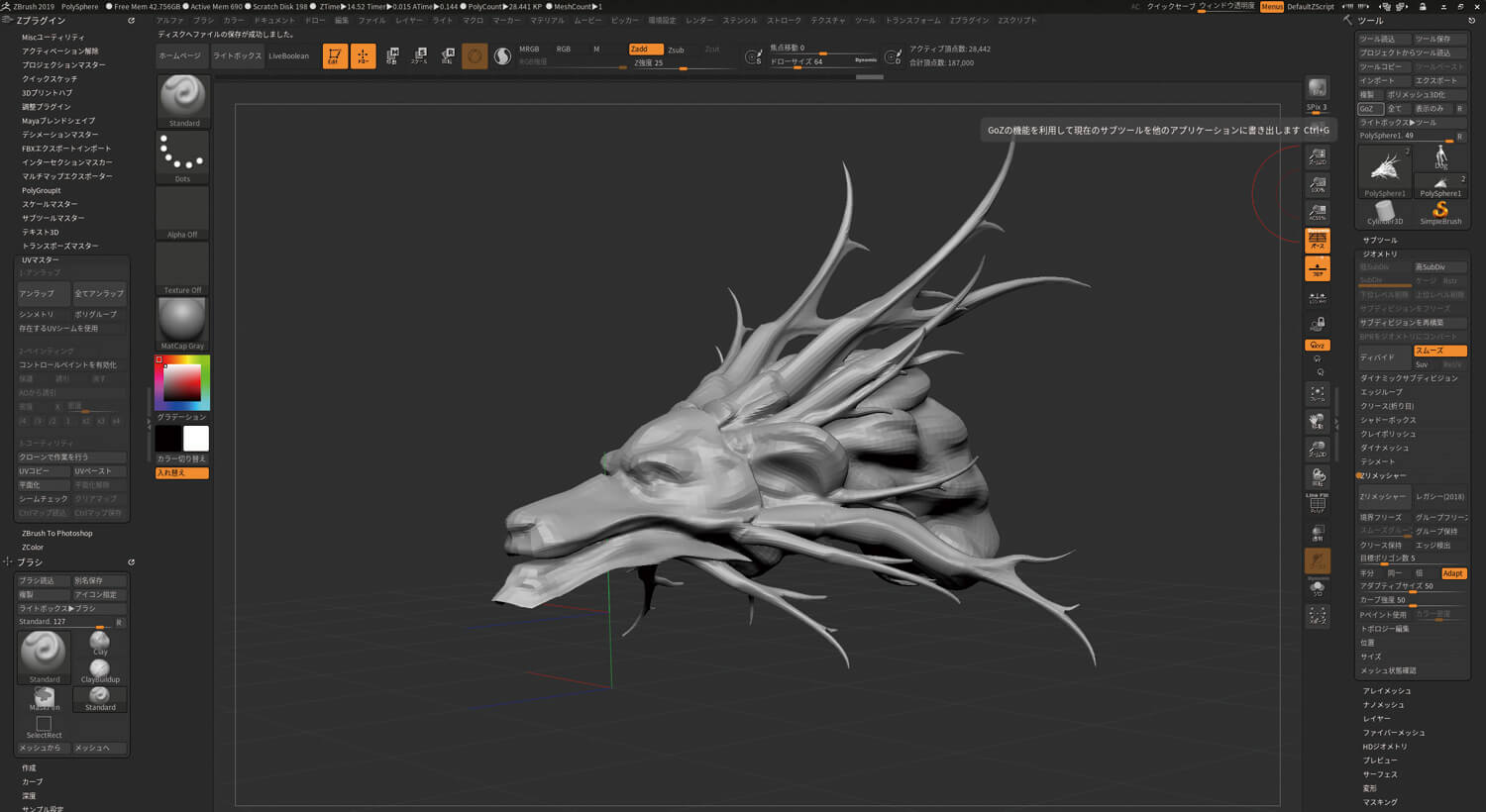

2:データ変換

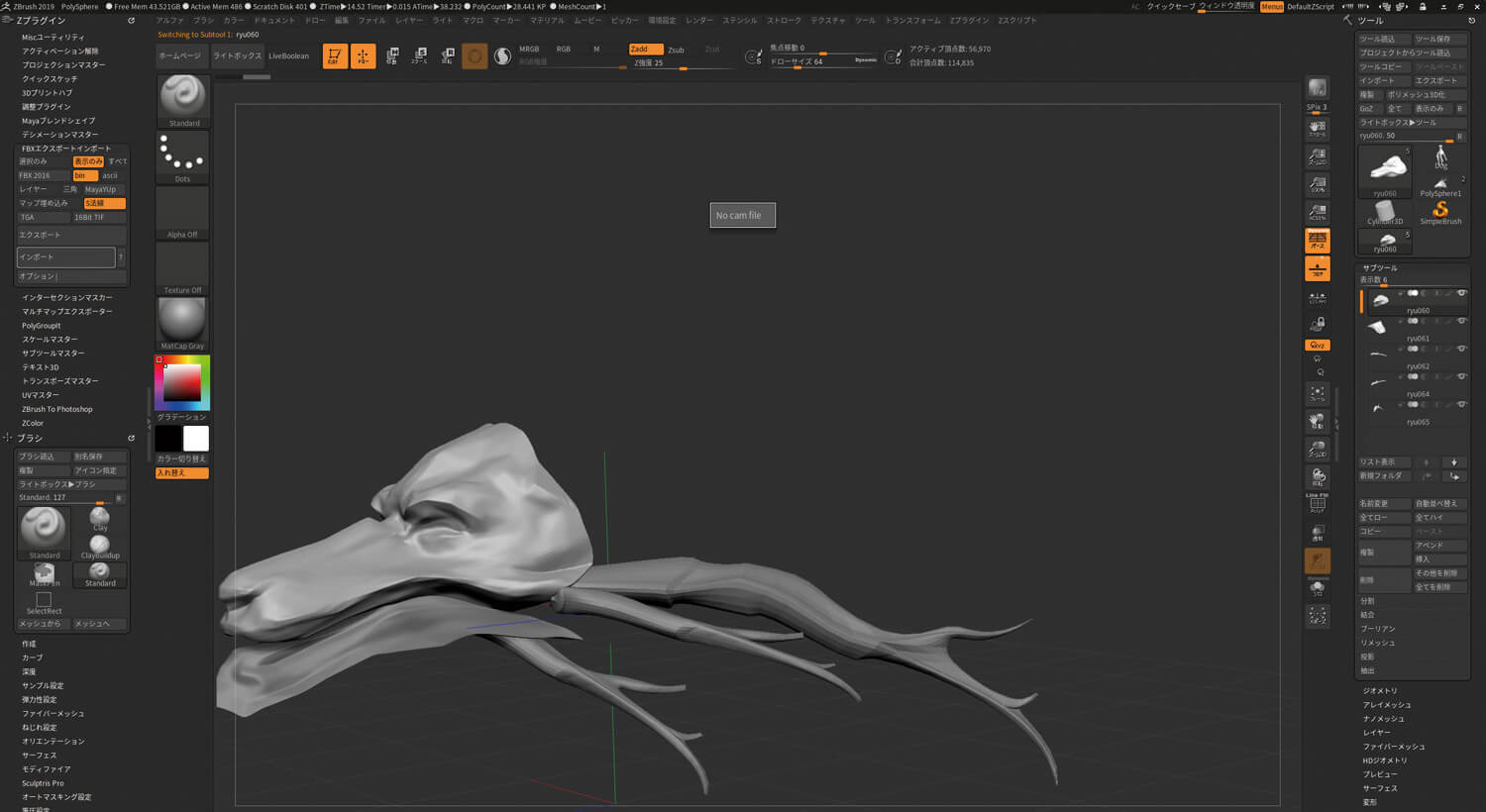

▲龍の頭のような複雑なモデルはZBrushで読み込み、ひとまとめにして再び3ds Maxへもって帰ります。

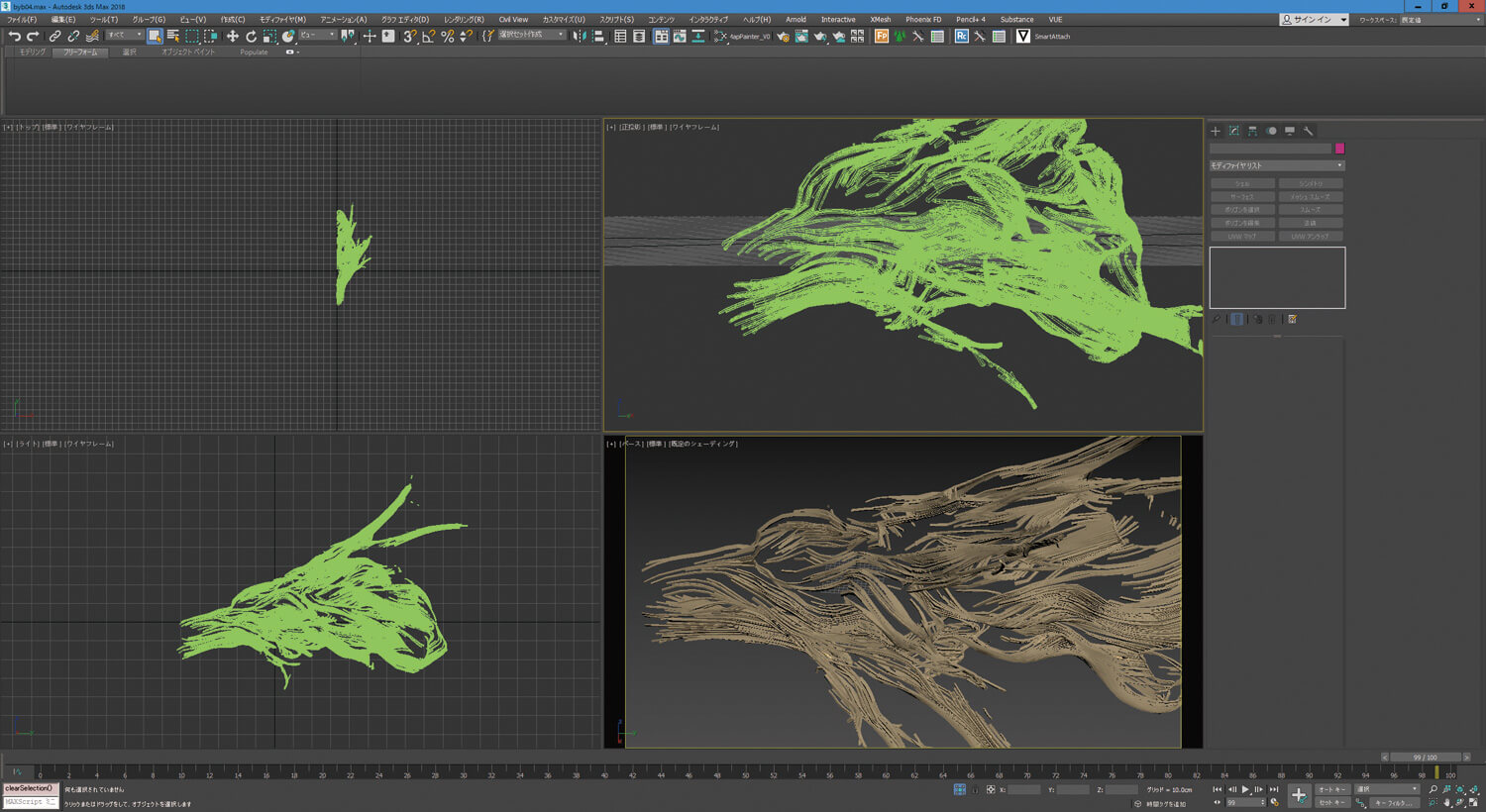

▲後はまたペイントして自動生成。

▲胴体も同様に自動でスプラインオブジェクトを作成しました。

3:レイアウト

▲出来上がったオブジェクトを順番に並べていきます。やはりレイアウトは人の手で。

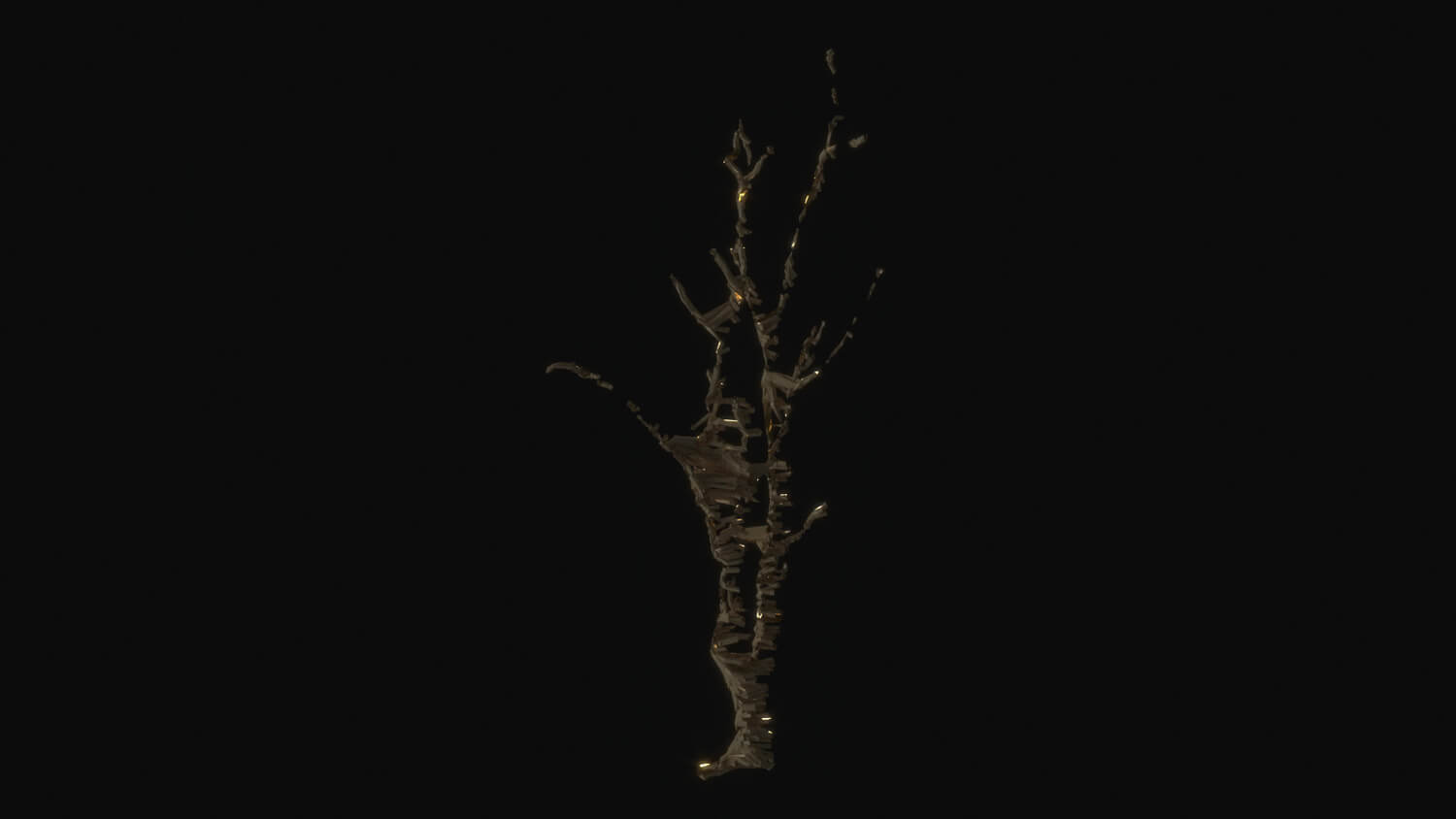

▲味付けに木なども配置して、さらに和風感を漂わせます。

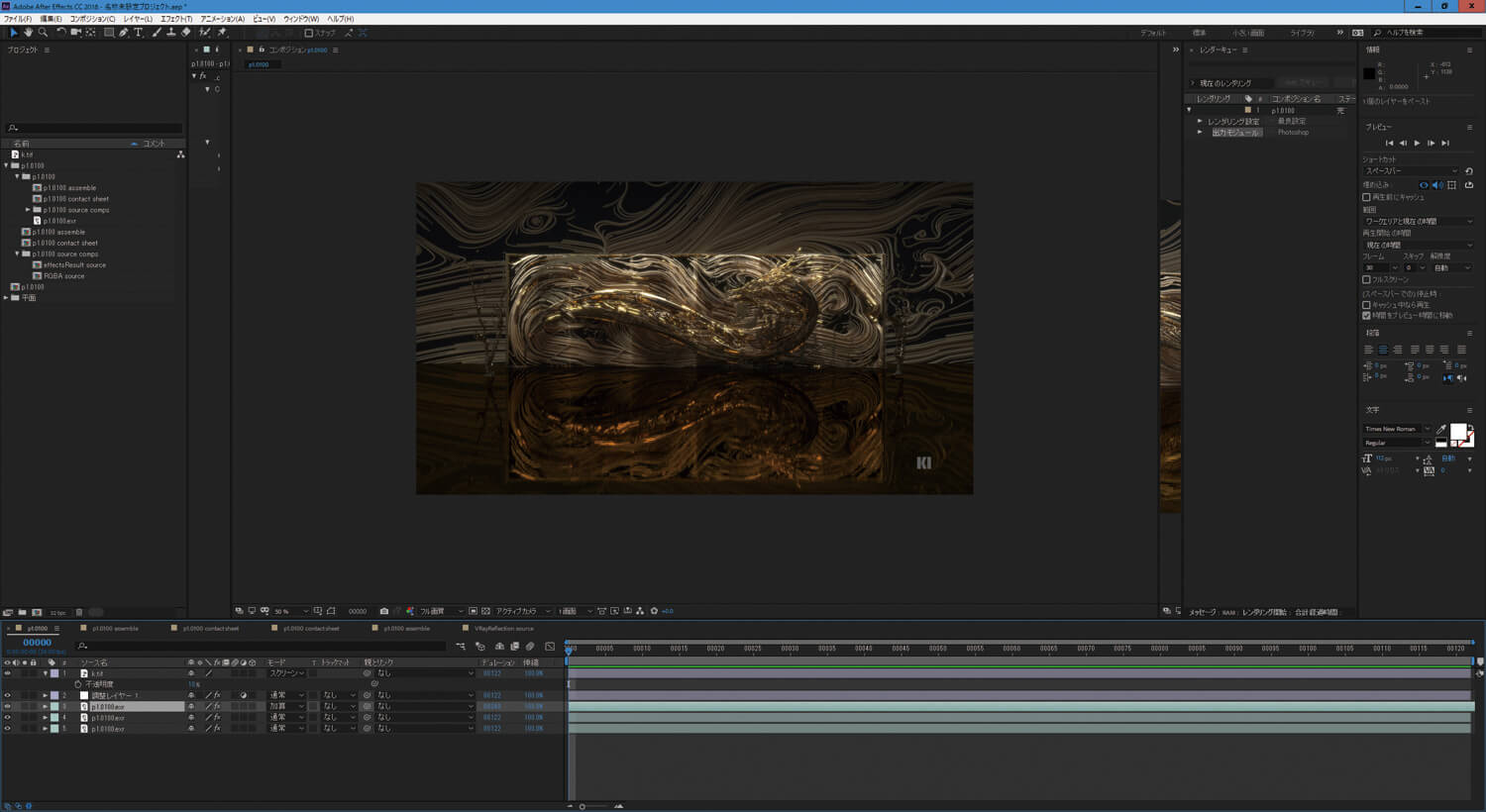

Method 5:カラーコレクション

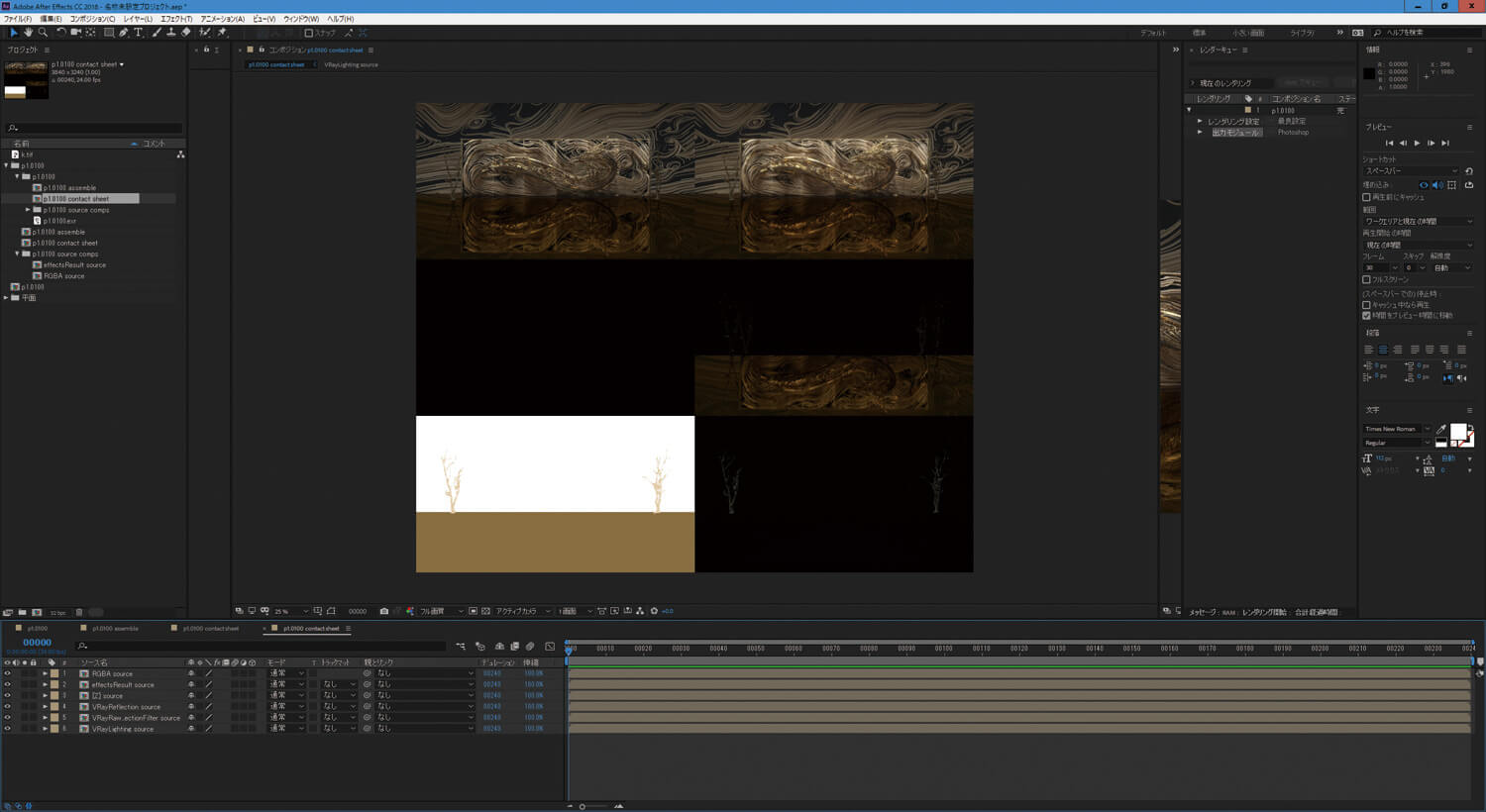

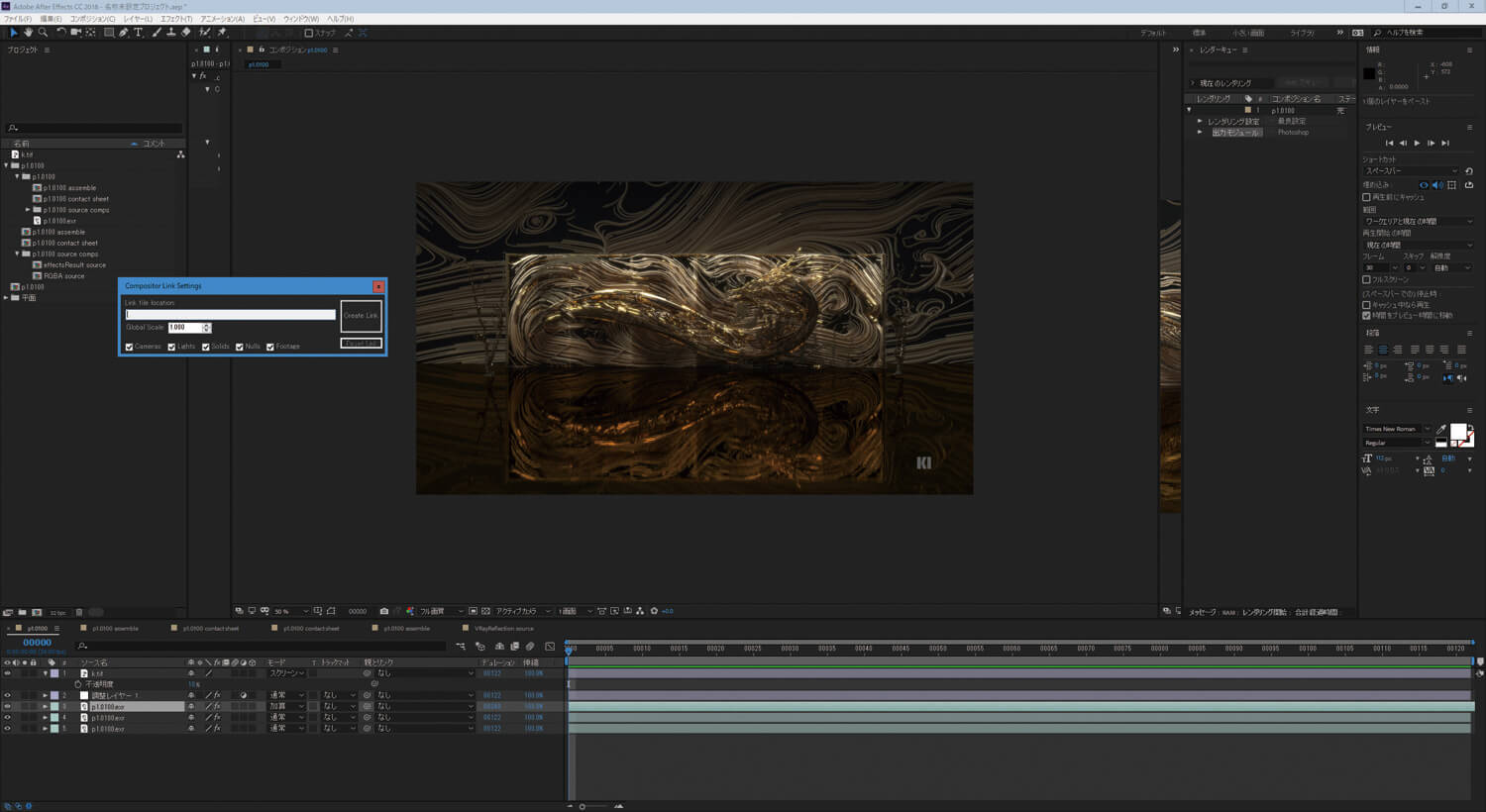

▲最近アップデートされたOpenEXRによって、ようやくAfter Effectsでも一度に素材を並べて見ることができるようになりました。

▲といっても、ほとんどV-Rayで加工しているのでコンポジットはシンプルです。

[[SplitPage]]Generalist Style 07

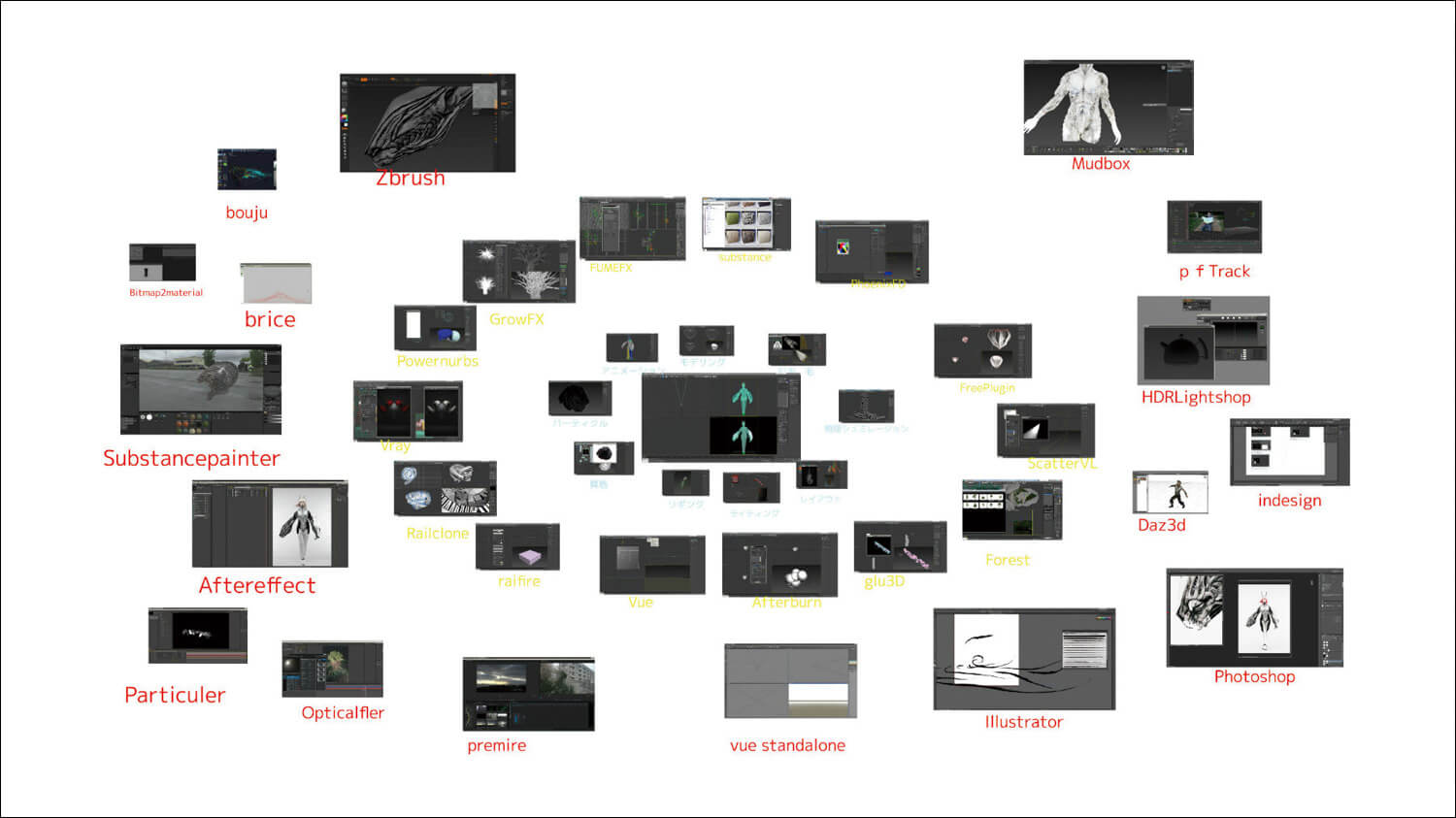

ゼネラリスト向けの情報を掲載する「Generalist Style」コーナー。3DCGソフト以外の連携で使えるソフトやプラグインなどの情報をご紹介します。ゼネラリストは様々な仕事ができないといけません。あらゆる方法で楽しく作品のクオリティアップをしていきましょう!

たくさんのソフトをまたにかける知識が必要

ゼネラリストはとにかく使用ソフトが多いです。一般的な統合型CGソフト以外にもモデリングやシミュレーションなどの様々な専門のソフトを行き来するので、当然、その知識も必要になってきます。

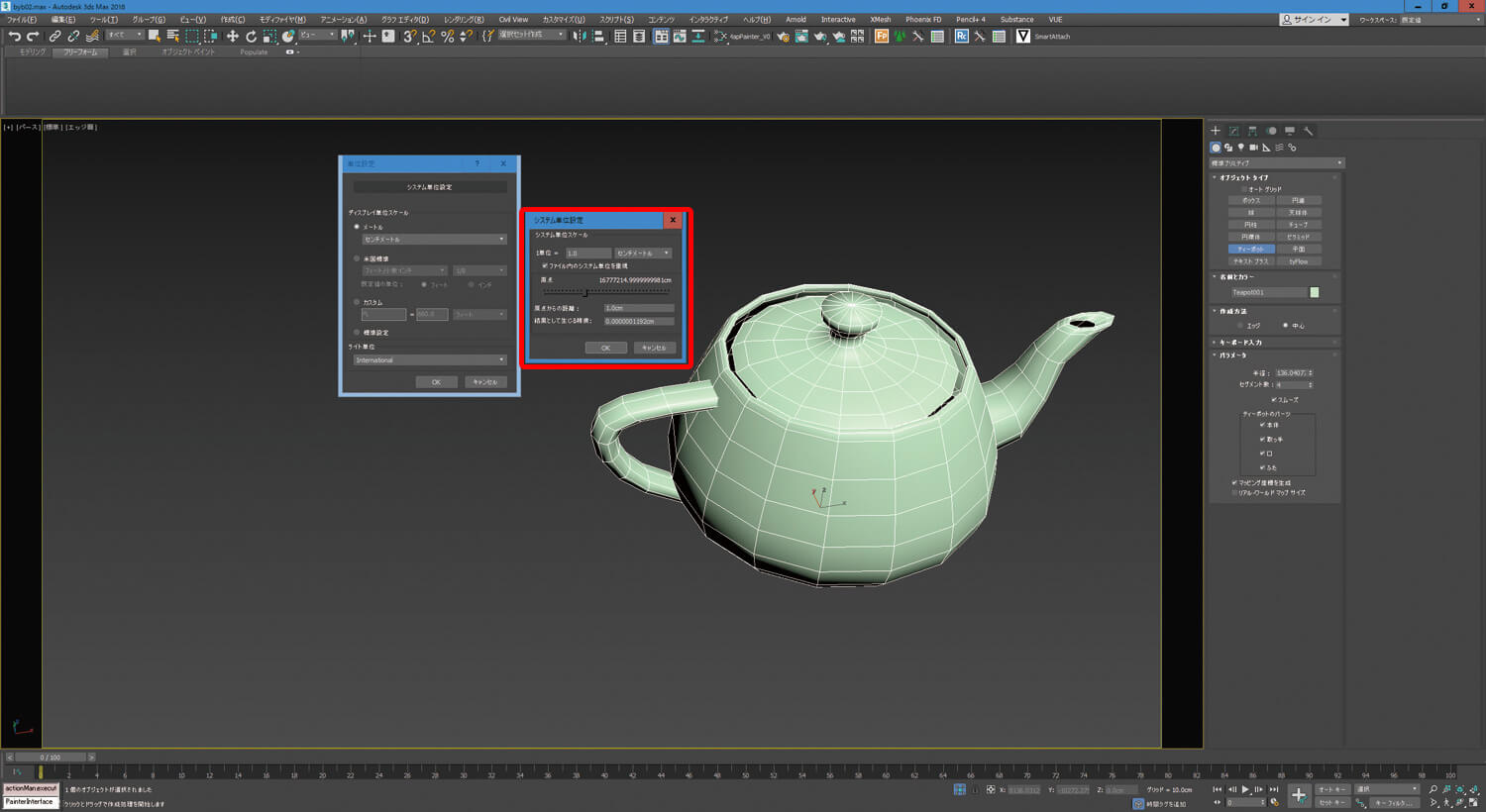

1.Autodesk製品同士でのやり取り

▲だいたい3ds Maxを中心としたワークフローが出来上がってますが、使用するソフトは年々増え続けています。

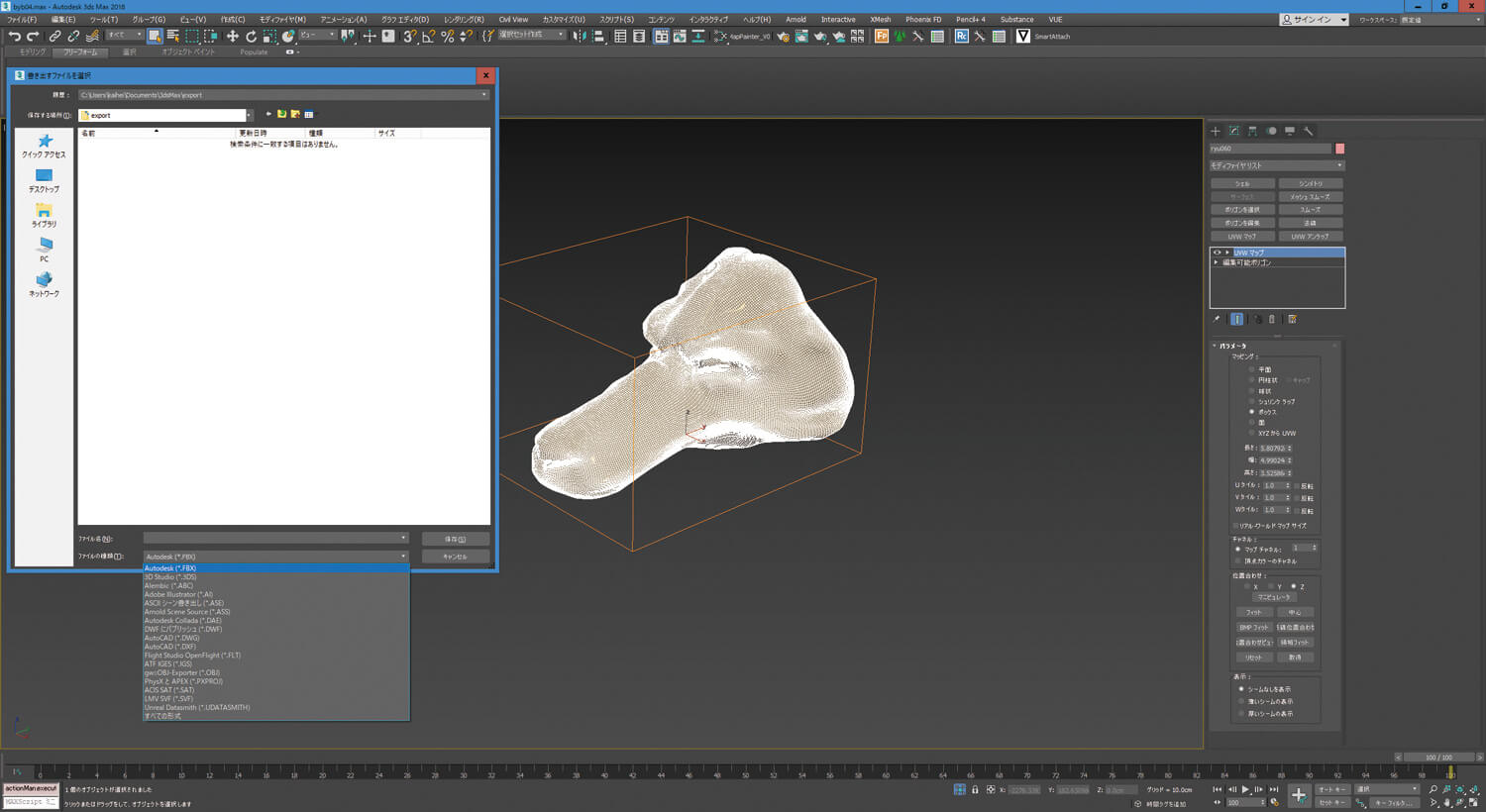

▲3ds Maxには標準で様々な書き出し形式があります。代表的なものはAutodesk推奨のFBX。そして、OBJ、DXF、最近だとABCなど多岐にわたります。

▲Autodesk製品の場合はバージョンが同じなら便利な送信ボタンが使えます。特殊な機能やプラグインがなければ、これでだいたい相互互換が可能ですね。

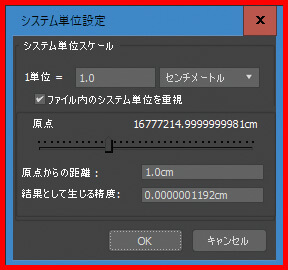

▲変換の際は単位に注意する必要があります。特にinchとcmがちがうととてもやっかい。1:2.54を計算します。また、3ds Maxは単位設定が二重になっているので、システム単位の変更も忘れないようにしないといけません。

2.様々なソフトとのデータ変換

▲ZBrushの場合はGoZという有名な変換プラグインが内包されていて、ZBrushからインストールできます。同じシーンを何度もやりとりしたり、サブディバイドの原型をもっていったりできるのでとても便利です。

▲FBXはSubToolごとに分けてインポートしてくれます。また、OBJは一番古い形式ですが安定していて、筆者は好きです。

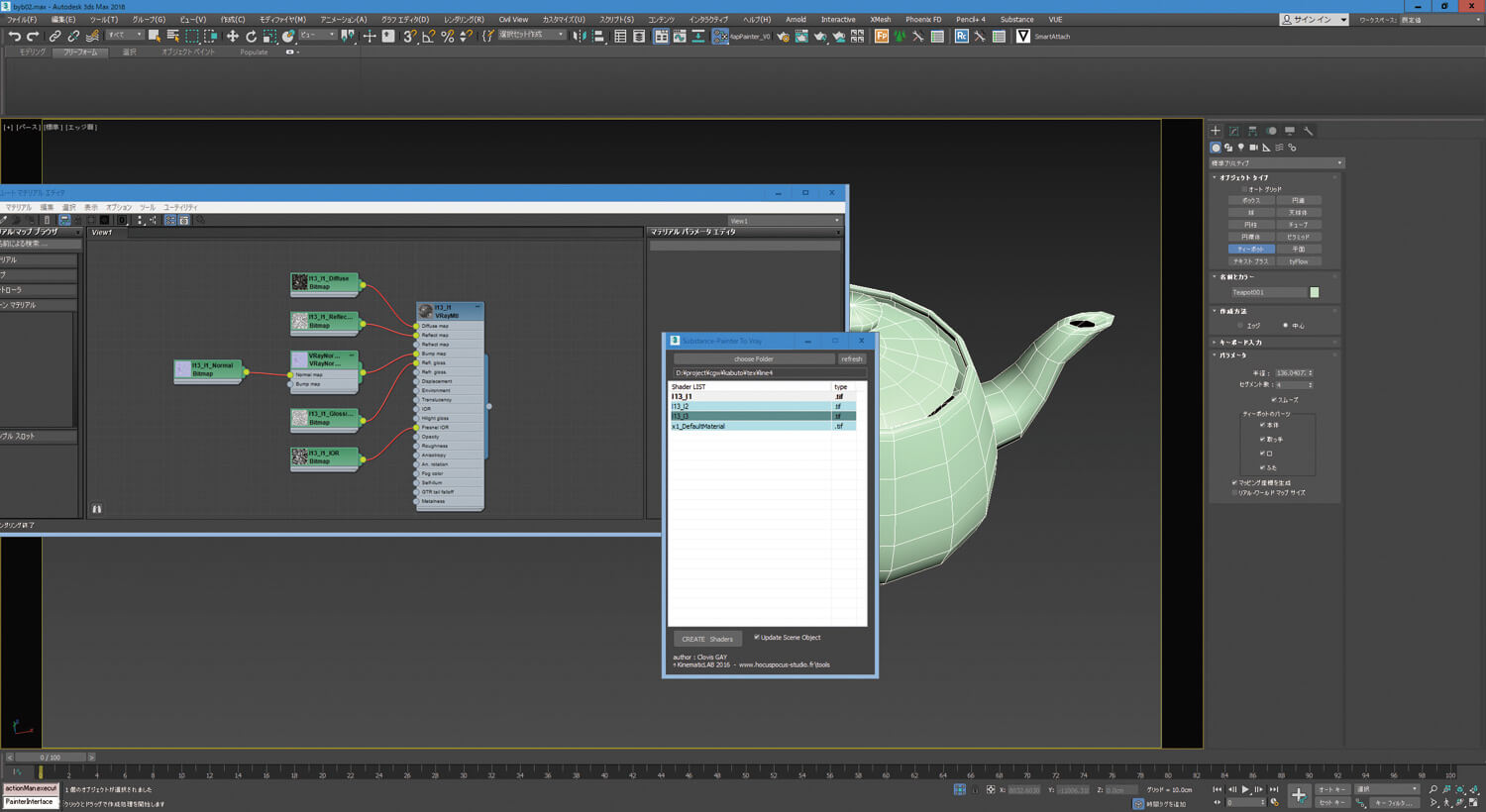

▲Substance Painterも基本はFBXですが、マテリアルやUVを的確にしておかないと開けなくなります。3ds MaxにもってくるときはSubstance Painter to VRayが便利です。

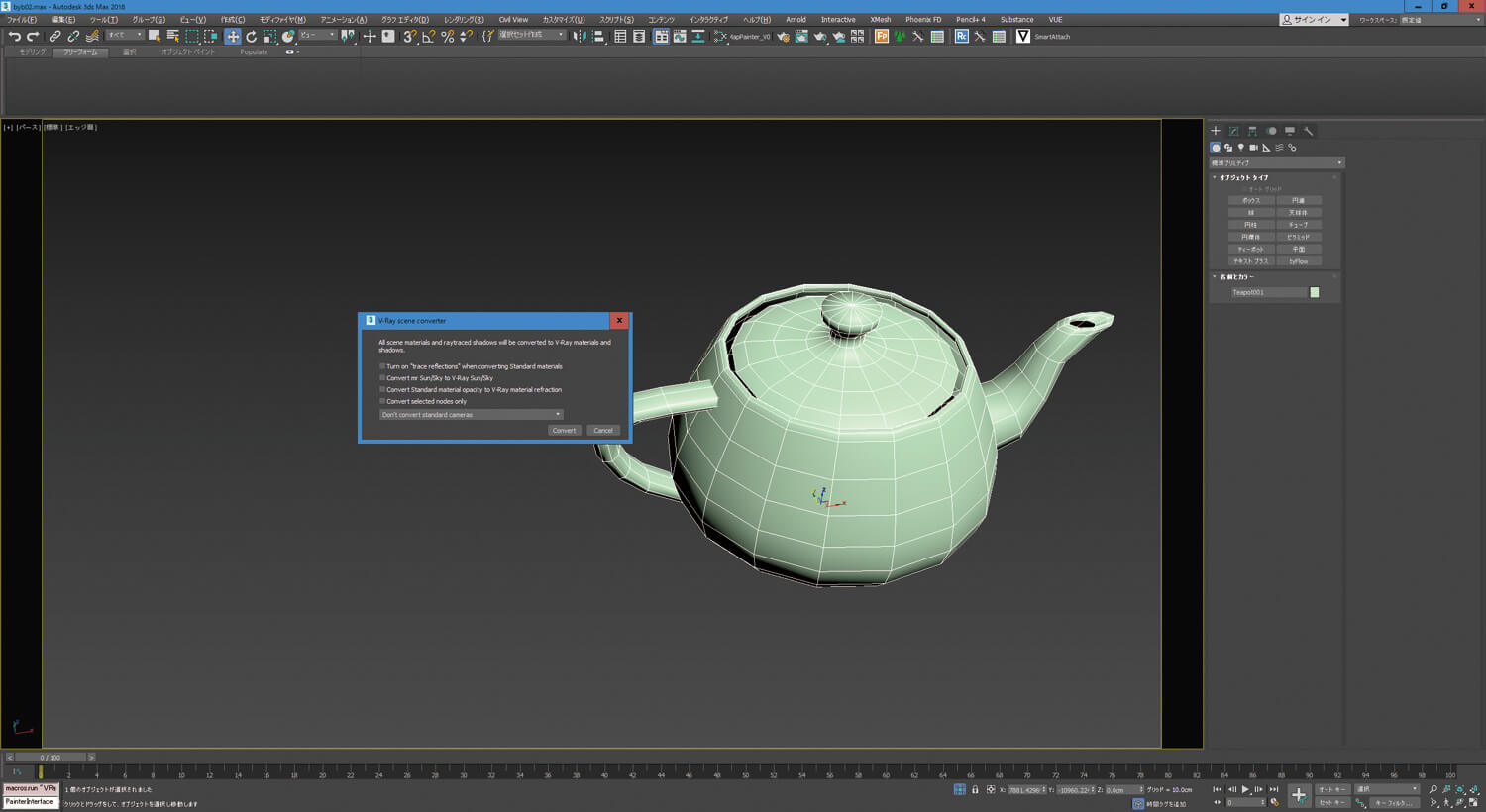

▲V-Rayなどのレンダラの場合はシーンコンバータがあるのでこれでほとんど全てのマテリアルやカメラを変換できます。また、V-Ray Sceneなどを使用するとMayaのV-Rayとも互換性が生まれます。

▲Unreal Engine 4への移動にはなんといってもDatasmithが便利ですね。特にゼネラリスト向けな印象があります。

▲After Effectsと3ds Maxは標準のCompositor Linkが一番便利です、相互にもできます。なお、「3ds Maxで読めない!」とあきらめていたデータでも、ほかのソフトで開いて保存してからだと3ds Maxで読み込めることもあります。

[Information]

-

株式会社画龍 早野海兵 監修

3DCGベーシック講座[3ds Max]

3ds Maxを本当にゼロからスタートする方のために作成したオンライン講座です。本講座は画づくりと技術アップの両面を重視しています。また、3ds Maxの様々な実践的な機能を動画で収録しているため、後々機能のリファレンスとしても使用可能です。ぜひ、この機会に3ds Maxを通してCGの世界に!

online.dhw.co.jp/course/3dcg

-

[プロフィール]

KAI

株式会社画龍 アートディレクター

www.ga-ryu.co.jp

www.kaihei.net

Twitter:@Kai_ryu_Kai