技術革新が絶えないCG映像・ゲーム業界で、クリエイターはどう学び、成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る連載企画、第2回はサブリメイションを紹介。セル調のアニメCGを得意とする同社の、現場主導の育成文化と多彩な学びに迫る。後編では、メンター制度や現場主導の勉強会、スキル支援制度など、配属後も学び続けられる育成環境について解説しよう。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.326(2025年10月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第2回 サブリメイション」を再編集したものです。

サブリメイション

2011年にProduction I.GのCG部署出身者によって設立されたアニメCGスタジオ。社員数は約130人で、東京・国立(約90人)を拠点に、名古屋スタジオ(約30人)、仙台スタジオ(約5人)を展開。「セル調のCG表現」、「作画との融合」を強みに、フルCG作品の元請けから、作画アニメのCGパートの部分請けまで幅広く手がけている。

Webサイト:www.sublimation.co.jp

採用ページ:www.sublimation.co.jp/recruit-2

信頼を育むメンター制度と、プロジェクトを越えた助け合いの文化

CGW:新人のメンターは、どのような人が担当するのでしょうか?

山岸:社歴3年目以上を目安に、年齢が離れすぎておらず、面倒見のよい人に依頼するケースが多いです。新人1人につき、先輩社員1人をメンターとして隣の席に配置しています。新人はメンターと同じプロジェクトに配属され、研修後も継続的に近くで支援できる体制を整えています。特に研修期間中、メンターには「1日2〜3回は必ず声をかけてください」とお願いしています。新人が「困ったときに声をかけやすい」状態をつくるのが目的で、例えば出社時や昼休憩時など、自然な接点の中での声がけを促しています。

佐藤:クリエイター職の人って、内向的なタイプも多いので、「質問しにくい空気」があると、それだけで成長の足かせになってしまうんです。だからこそ、こちらから積極的に話しかけて、日常的に会話する文化を育てることが大事だと思っています。私が新人の頃は両隣がベテランという席配置で、すごくありがたかったんです。何かあればすぐ聞けるし、例えば「そのツール、こうやると早いよ」というように、自然に声をかけてもらえました。それがスキルの定着や成長、精神的な安心感につながったと思います。

土屋:信頼があれば自然と助け合いが生まれるので、大事なのは「信頼づくりの環境設計」だと思っています。メンター制度もその一環ですし、同期同士が横断的に研修を受けることで、自然と横のつながりも生まれます。配属後のプロジェクトでも、そうした関係性が大きな力になります。教えてもらえば一瞬で解決することに、1人で何時間も悩むのはもったいないですから。声をかける勇気を育てることも、私たちの育成方針のひとつです。

CGW:こうした研修制度は、いつ頃から始まったのでしょうか?

山岸:本格的な全社研修のかたちにしたのは、2023年度からです。新人が年に2〜3人だった時代は、プロジェクト内で育てるスタイルでも回っていたんですが、ここ数年は、毎年10人前後が一気に入ってくるようになり、属人的な教育では限界が出てきました。「わからないことを、誰に聞けばいいのかわからない」、「雑用だけで半年が過ぎていた」といったことが起こり、新人の伸び悩みが問題視されるようになったんです。

土屋:以前は完全にプロジェクト単位で席や体制が組まれていましたが、今は「プロジェクト横断で助け合える体制」を目指し、セクション単位の組織と、プロジェクトごとの柔軟な配置を両立させるかたちに変えています。それにフィットできる、「配属先を問わず通用する人材」を育てるには、育成の入り口である研修の標準化が不可欠でした。

現場主導で広がる“学びの輪”と、それを後押しする社内制度

CGW:配属後も、学びの機会は設けられているのでしょうか?

佐藤:業務外の時間を使った勉強会も、不定期ですが開かれています。きっかけのひとつが、国立スタジオの座席レイアウト見直しでした。プロジェクト間の垣根が低くなったからこそ、「現場の知見を共有することの有用性」が改めて認識され、有志による勉強会の文化が少しずつ根づいていったんです。

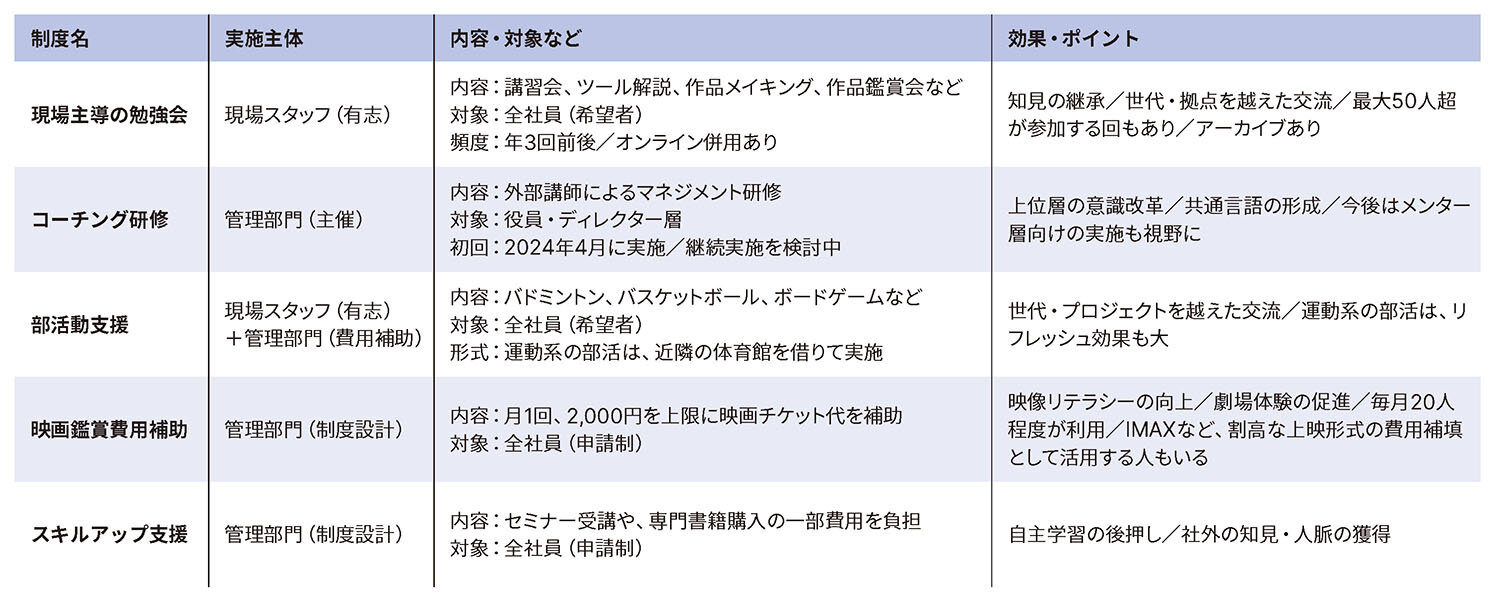

全スタッフ向けの学びの支援

山岸:今では年に3回前後開催しており、ツール解説や作品メイキング、技術共有会、作品鑑賞会など、内容も多彩です。名古屋・仙台スタジオや在宅スタッフ向けにオンライン配信も行います。アーカイブも整備していて、後から視聴できるので、忙しい人も学びの機会を逃しません。特徴的なのは「あくまで現場主導」という点ですね。会社としては基本ノータッチで、求められれば協力するというスタンスです。興味がある人が自発的に集まり、途中退席も自由という“緩やかな学びの空気感”が、続いている理由だと思います。

佐藤:例えば先日は、退職者の送別会を兼ねた「ノウハウを残してもらう会」を実施しました。資料を残すよりも喋る方が得意な人だったので、技術やコツを語り尽くしてくれて……、終電も過ぎて、朝まで続いたんですよ(笑)。作品鑑賞会では、名作とされる少し古い作品や、主催側のオススメ作品、社内で制作した案件の作品など幅広く観ています。

土屋:リテイク対応や失敗談をテーマにした作品メイキングも好評ですね。「成功例」だけでなく、「どうミスって、どう直したか」も共有することは、すごく実践的で後輩たちの参考になります。勉強会の主催者はリードクラス以上のスタッフが多く、「後輩に還元したい」という意識が根底にあるようです。

山岸:最近は、指導する側のスキル向上も課題になっています。毎年多くの新人が入ってくる中で、従来の「背中を見て学べ」式では上手く伝わらない部分も増えてきたので、2024年4月に、役員やディレクター層を対象に初めてコーチング研修を実施しました。外部講師をお招きして、「褒め方」、「聞き出し方」、「信頼関係の築き方」など、実践的なスキルを学んでもらいました。参加者からは「上位レイヤー同士のつながりが強まった」という声も出ているので、受講対象者の拡大や定期開催を検討しているところです。

土屋:コーチング研修には、佐藤や私も参加しました。受講者同士の「共通言語」ができたことで、会議での話し合いや、OJTでの指導がスムーズになりましたね。

▲役員・ディレクター層が参加した、コーチング研修の様子

山岸:社員同士の交流の機会を増やすため、部活動支援制度も設けています。もともとは有志の集まりだった活動を、一定人数が集まれば会社が費用を一部補助するかたちで制度化したものです。

佐藤:中でも体育館を貸し切って週末に活動する運動系の部活は活発で、バドミントンやバスケットボールなど、種目はその日によって変わります。当社は学生時代にバドミントン部に所属していた社員が多く、スマッシュを打てる人が意外といます(笑)。運動系に限らず、ボードゲームなどのカルチャー寄りの部活も公認されており、プロジェクトや職種を越えて人が集まるので、新人とベテランが自然に会話するきっかけにもなっています。

山岸:映画チケット代を会社が補助する制度もありますね。月1回、上限2,000円まで負担するしくみです。若手の中には、学生時代にあまり映画を観てこなかった人もいるので、映像制作に関わる者として「観る習慣」を育てるきっかけになればと思っています。

CGW:スキルアップ支援制度もあるとお聞きしました。

山岸:はい。CG映像制作、マネジメントなどの業務に活用できるセミナーの受講や専門書籍の購入に対して、会社が一部費用を負担する制度です。最近導入されたばかりなので、今は社内への周知を進めているところです。

土屋:私はNUNOANI塾というアニメの演出と企画プロデュースに特化した1年間のスクールに通う際に、この制度を使いました。

CGW:スタジオぴえろ創業者の布川郁司さんが設立した、プロ向けの“ガチ”な塾ですよね。布川さんの生前に取材しました。

土屋:塾を通して、社内だけでは得られない作画系の演出ノウハウを学べたし、人脈を広げることもできました。そこで得られたご縁は、現在の仕事にも活かされています。

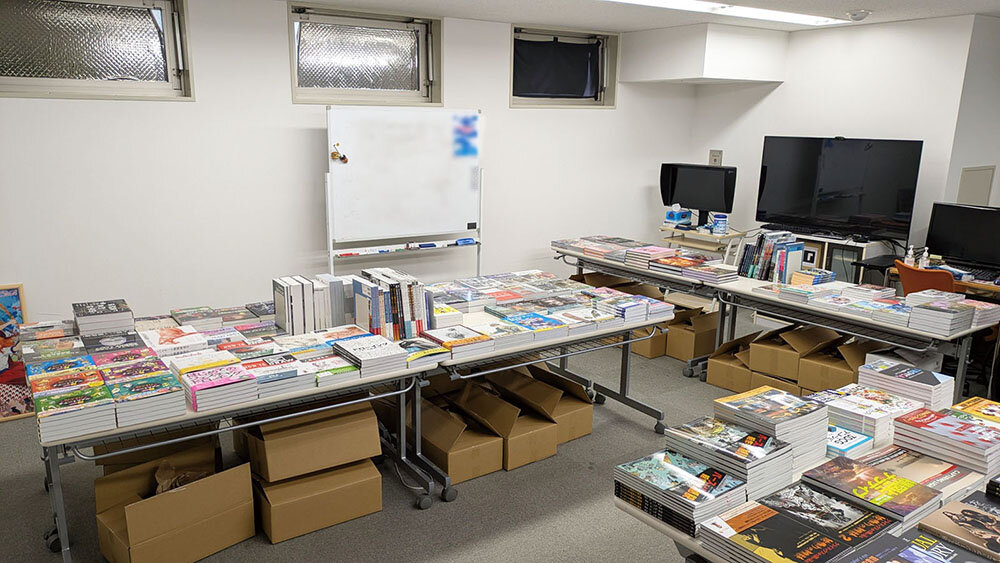

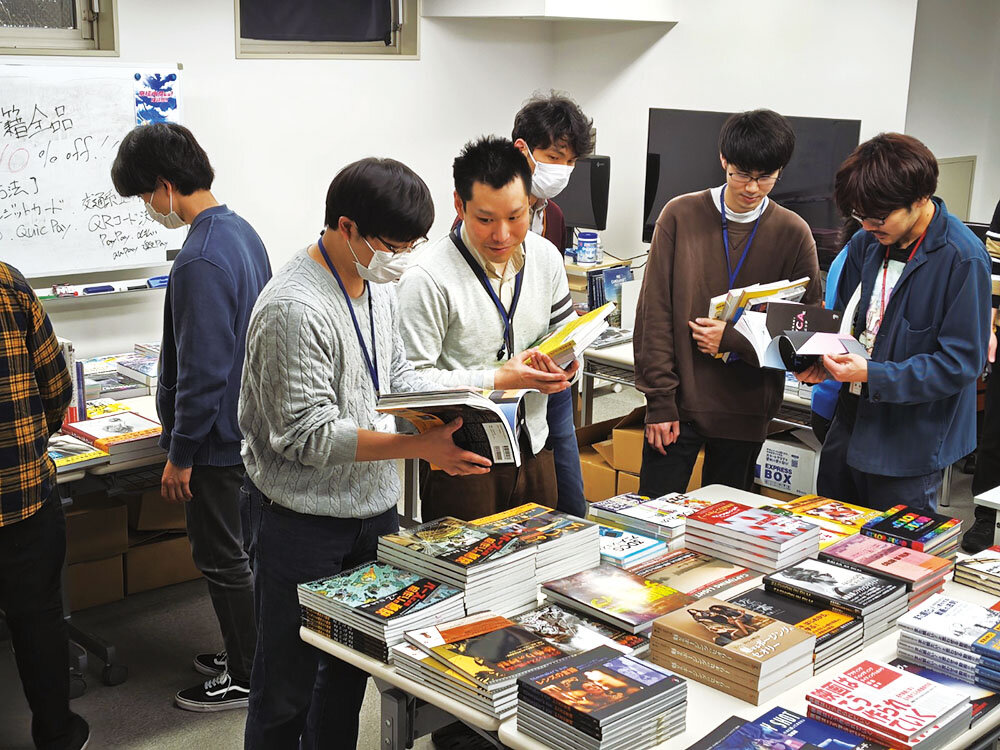

山岸:今年の春には、ボーンデジタルさんと連携して社内で書籍即売会を開きました。クリエイター向けの様々な専門書籍を大量にもち込んでもらい、実際に中身を確認しながら選べるイベントで、「またやってほしい」との声も多かったですね。今後は名古屋スタジオなど地方拠点でも開催する予定です。

▲ボーンデジタルによる、出張型書籍即売会の様子。120点ほどの専門書籍が会議室に並べられ、展示・販売された

CGW:最後に、今後の抱負や、これから仲間になるかもしれない方々へのメッセージをお願いします。

山岸:最も課題だと感じているのは、「安定して研修を回し続ける体制づくり」です。新人の人数やプロジェクト状況に左右されず、毎年一定の品質で研修を提供できるようにしたいです。併せて、研修をやりっぱなしにせず、その後の定着具合を見守っていく体制が必要だと思っています。新人の場合は現在でも定期的な面談は行なっているので、それを定着支援の機会としても活用したいです。

土屋:当社は130人程度の中堅スタジオで、「適度に安定しつつ、適度に挑戦もできる」バランスが強みだと思います。若手がスペシャルカットを任されたり、職種をまたいでキャリアを築いたりと、挑戦できる環境が整っています。年次や経験に関係なく、やる気があればチャンスがある会社です。

佐藤:技術は、いくらでも教えられます。でも「努力の仕方」や「何としてでも成長したい」という姿勢だけは、こちらから与えることはできません。だからこそ、その気概や覚悟をもって飛び込んできてくれた人は、全力で支えたいと思っています。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.326(2025年10月号)

特集:実用デジタルツイン ショーケース

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年9月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota