2015年の会社創立以来、3DCGをコアにした技術力を武器に日本のコンテンツ業界を支えてきたGUNCY’S。2023年のUnreal Festでは、Unreal Engine 5やHoudiniによるプロシージャルワークフローを用いたオリジナル映像作品のR&Dプロジェクトを発表し、大きな話題を呼んだ。本連載では、日本語でまだ情報の少ない先端技術を積極的に用い、そのプロジェクトを通して得た検証結果を広く公開していく。

小林哲朗/Tetsuro Kobayashi

株式会社GUNCY’S所属テクニカルプランナーとして従事。普段はプロジェクト進行時にプランニングとディレクションを務める。今回はUEにおけるアートワーク全般とコンポジットをメインで担当。制作においてはDCCツールおよびUnityをメインに取り扱ってきたが、今回のこのプロジェクトからUEを使った制作にとりかかる。

株式会社GUNCY’S(グンシーズ)は、3DCGをはじめとする最先端テクノロジーを熟知したメンバーと独自の戦略・ユニークな提案などで、人々が思い描くあらゆるアイデアやイメージを実現・成功へと導く、現代版”軍師”集団。プロジェクトコンサルティングやデジタルコンテンツ制作・開発、教育・執筆・講演など様々な事業を執り行う。

guncys.com

はじめに

皆様こんにちは、株式会社GUNCY’Sテクニカルプランナーの小林です。皆様は何もないところから映像を生み出すとき、そして少人数で効率的に制作を進めたいときに、どうやって進めていけばよいか、悩んだことがある方はいらっしゃいますか? おそらく制作をしたことがあるほとんどの方が、悩んだ経験が少なからずあるかと思います。

本プロジェクトはクライアントプロジェクトではなくR&Dとして、UE5、Houdini、Substanceなど、プロシージャルワークフローを用いた完全オリジナル映像コンテンツ制作の研究・発信を目的にスタートしました。

現在も少しずつディテールを詰めながらメンバーが思うがままにつくり込んでいく、いわばサグラダファミリアのような作品としてブラッシュアップを続けています。

2023年6月の「Unreal Fest」、11月「クリエイティブカンファレンス」で登壇した内容をベースに、失敗談や新たな挑戦など実体験に基づいてお伝えしていこうと考えています。情報が少しでも皆様の制作の糧になれば幸いです。それでは早速始めていきましょう。

UNREAL FEST 2023 TOKYO

CGWORLD 2023 CREATIVE CONFERENCE

cgworld.jp/special/cgwcc2023/event/guncys

記事の構成について

これから連載していく記事の内容について説明します。

プリプロダクション

・プロジェクトのコンセプト・概要の説明と全体的なワークフローの説明(今回)

・プリプロダクションの実作業にあたる部分の具体的な例(次回)

それ以降

プロダクション

・具体的にどのようなワークフローで制作するか

・プロシージャルワークフローの活用方法

・実例やTips

プロジェクトの概要

プロジェクトの発端

当社が本プロジェクトを始めるに至った動機は3つあります。1つめの動機は「外向きに発信できるコンテンツとして完全自社制作を行なってみたい」。当社は3DCGを中心にデジタルコンテンツの開発、制作にコンサルティングというかたちで関わることをしています。 普段は縁の下の力持ち的なポジションなので、完全に自社オリジナルのコンテンツを発信するため制作を始めました。

2つめの動機は「プロシージャルワークフローによって少人数で高効率な制作体制を築きたい」。昨今プロシージャルワークフローの需要が高まっていると実感しています。海外では段々と標準的になっていますが、国内だと一部のAAAのゲーム開発現場で導入されている話を耳にしますが、まだそこまで普及はしていないと感じています。

参考

3つめの動機は「UE5を使ったコンテンツをつくってみたい」。これまで当社はUnityを使ったコンテンツ作品に関わることが多く、Unityに対するナレッジは会社として溜まっています。しかしUEを使用した事例が少なく、この機会に実践としてUEの深堀りをしたいと考えました。またUEはリアルな表現を得意としています。リアルな質感を出すためのモデル、ライティング制作のナレッジを溜め、品質の高い映像コンテンツを実現すべく、UE5のベンチマークを目指して制作を行なっています。

作品の概要

今回は映像制作のデモンストレーションに近いため、様々な映像の技法を活かせる物語のプロットを考え、書き出していきます。

短編動画

「1人のライブ配信者が廃墟になった洋館を見つけてそこをいつものようにライブ配信しようと足を踏み入れる。そこで奇妙な体験をするお話」

基本設定

・日本の鎌倉から山奥に入った人里離れた場所

・廃墟をメインにライブ配信している配信者が主人公

・携帯電話を片手にライブ配信しながら廃墟に足を運ぶ

・一軒の大きな洋館が舞台

・1人称視点

・時間軸は現代

・かなり手つかずの放置された荒地

・スタートの時間設定は夕方

現在までの進捗

ひとまず、現在までの進捗でどこまで完成しているのか、ご覧ください。

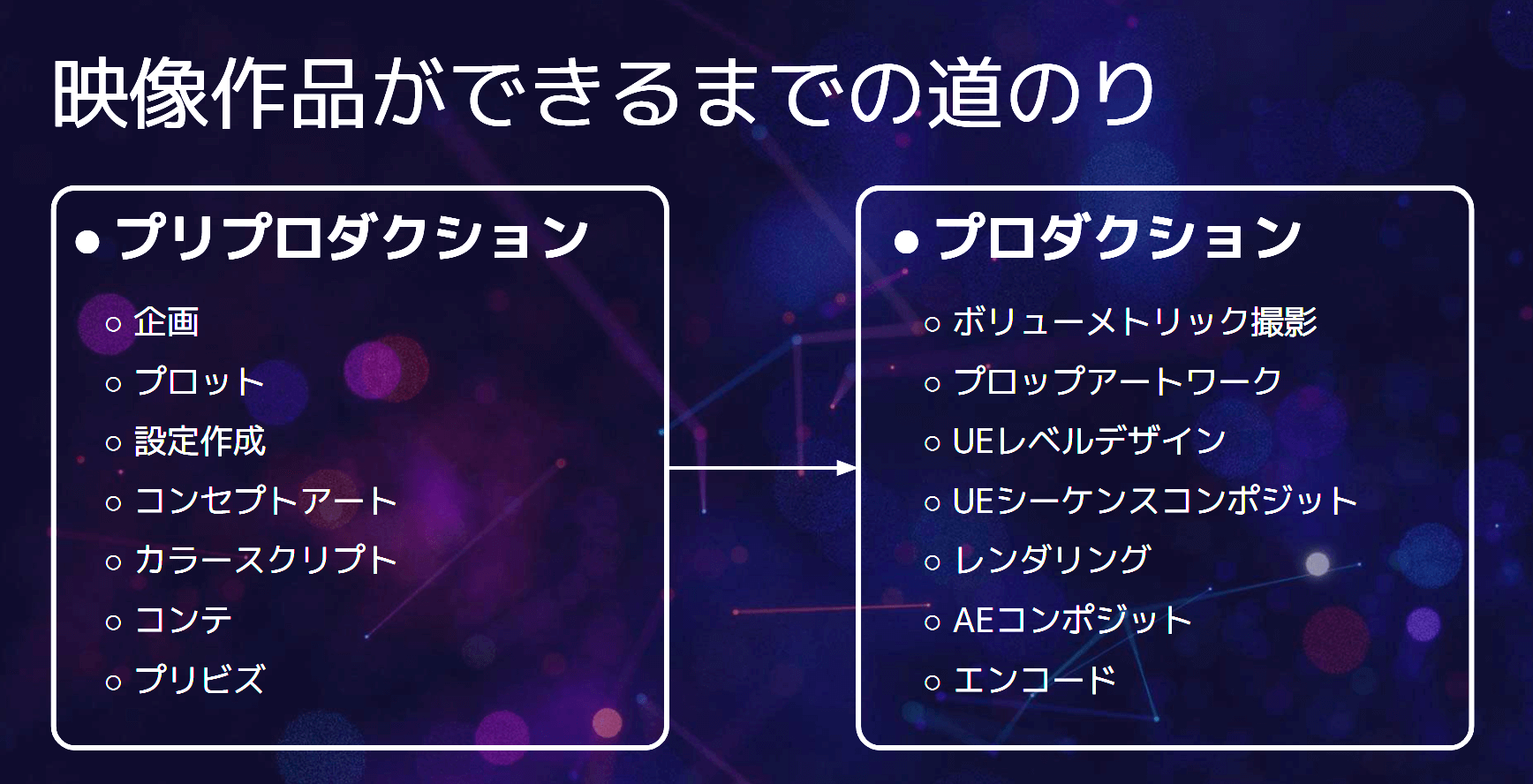

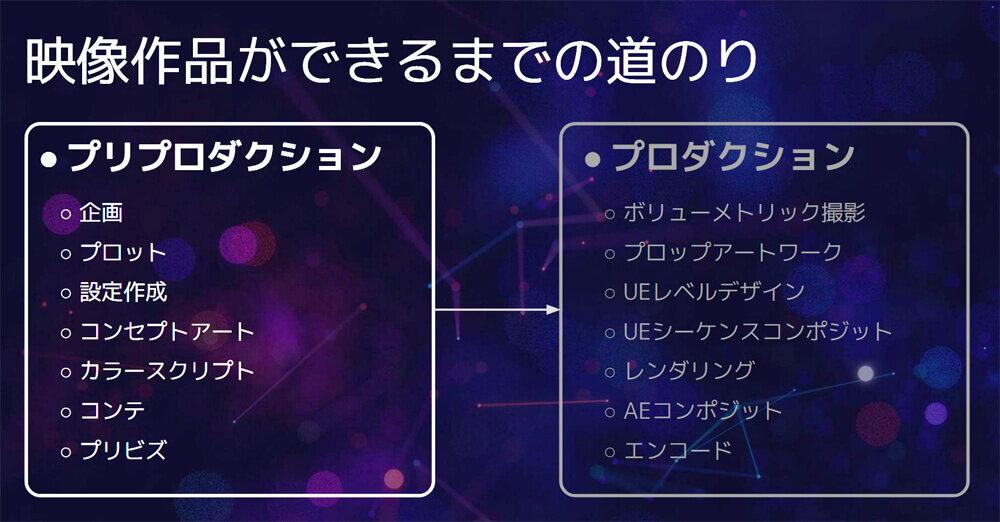

映像制作を意識したワークフロー

チームでの映像制作では、まずはプリプロダクションと呼ばれる、制作を開始する前に内容を詰めて、実作業に移れるまでの工程をこなしていきます。本映像をつくったときのワークフローは次の通りです。

プリプロダクション

詳しい事例や整理の仕方、作り方は中編や後編でお話します。今回は大まかに必要なプロセスをまとめました。

1. 企画

1. 短編映像作品のコンセプトや概要を考える

2. プロット

1. 物語の基本設定や起承転結を文字で良いので書き出す

3. 字コンテ

1. プロットをベースに各カットに切り分け、物語の進行を書き出す。その際、以下の要素を整理する。

1-1. カメラ

1-2.場所・場面

1-3.セリフ

1-4.演出

4. 絵コンテ

1. カメラの動き、セリフ等でコマを割っていく

5. Vコンテ

1. 絵コンテを使い、各カット実際の尺で表示してみた動画を作る

6. コンセプトアート

1. プロットができていれば着手可能

2. 時代考証や考査を行いながら、グラフィックに落とし込んでみる

3. われわれの場合、簡易的な3Dモデルも用いて物語の進行に矛盾がないか動線の確認をした

7. カラースクリプト

1. コンセプトアートや簡易3Dモデルを用いて、各カットの色の調子を充ててみる

8. プリビズ

1. 仮のアセットをレイアウト

2. 仮のモーションを付ける

3. 仮のカメラを置く

4. 仮のSEを付ける

5. セリフや時間・カット番号の文字入れをする

6. 完成度15~30%の状態で一度動画に出してみる

まとめ

第1回となるこの記事では、導入として本プロジェクトの説明をしました。本プロジェクトの命題でもあるプロシージャルワークフローに関しては、連載第4回め以降のプロダクション工程に入ったところから事例を紹介していきます。次回はプリプロダクションで実際に行なった作業の事例を紹介します。

本プロジェクトはあくまで映像技術の研究として始めたものなので、様々な思慮を入れた企画になっていますが、プロダクトにおける映像やゲームをつくる際、一番重要な要素は「企画」と言っても過言ではありません。コンテンツの基礎となる柱部分が強固につくられていないと、その周りを豪華に彩ったところで自重でつぶれてしまいます。

プロットや時代考証時点で誰もが感じてしまうような違和感はなるべく拭いさって、ターゲット層が面白いと感じられる内容が考えられるとベストですね。

TEXT_小林哲朗 / Tetsuro Kobayashi(GUNCY'S)

EDIT_藤井紀明 / Noriaki Fujii(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada