近年最大の注目フルCGアニメーションプロジェクトである本作。Arnoldレンダラや最先端のフェイシャルキャプチャシステムFacewareをいち早く国内で導入するなど技術面の先進性が大きな関心を集めているがそれと同等、いやそれ以上に意義深いのが世界標準のワークフローを採り入れつつ、日本流にカスタマイズさせることに成功したことだ。その象徴と言えるのが「レイアウト」チームの新設であった。

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

映画『キャプテンハーロック』

2013年9月7日(土)全国ロードショー、原作総設定:松本零士/監督:荒牧伸志/脚本:福井晴敏、竹内清人/アニメーション制作:東映アニメーション、MARZAANIMATION PLANET

harlock-movie.com

section 01 Layout

世界標準を実現すべくレイアウトチームを発足

本連載の第2回から第4回にかけて、アートチームの役割について触れてきたが、フル3DCGアニメーションのような様々な要素が密接かつ複雑に絡み合うコンテンツ制作では、言葉だけでなく、ビジュアルに基づく意思の統一が有効である。その上では「レイアウト」工程を設けた意義は大きかったはずだ。

MARZAとしても初となったレイアウト工程の確立

日本のCG制作現場ではあまり聞きなれない「レイアウト」。MARZA ANIMATION PLANET(以下、MARZA)でも、『キャプテンハーロック』プロジェクトで初めて結成されたチームである。第1回でも触れた通り、本作では全体を4つのブロック(基本的にはシナリオの流れに沿いつつ、シーンや作業効率に応じて配分は決められた)に分けて制作が進められており、レイアウト作業もそれに沿って行われたという。

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

CGWORLD短期連載/戦記『キャプテンハーロック』(第5回)特製トレイラー

具体的には、1stブロック=283カット、2ndブロック=224カット、3rdブロック=251カット、4thブロック=218カット、これに加えて3Dベースで作成された立体視作業の55カットと外部パートナーから引き取ることになった追加100カット、という非常に膨大な物量のレイアウトとS3D(視差調整)作業を担当。「2011年8月からレイアウト作業を始め、2012年7月までの約1年間で、のべ13人(ピーク時で最大8人)のアーティストが参加しました」(竹内謙吾CGスーパーバイザー)。

スタッフのアサインやスケジュールの策定、監督や他チームとのやり取りを担当したレイアウトリードの木瀬孝晃氏は、「最初は不安でしたが、優秀なスタッフが入ってきてくれたおかげでやりきることができました」とふり返る。作業期間は1年間だが、実際の作業ペースとしては1ブロックにつき平均250カットを最初の10営業日でラフに全ショットを繋げた後、1.5カ月で完成させる(アニメーションチームへデータを渡す)必要があったが、ほぼオンスケジュールで進められたというから驚きだ。

「レイアウトチームはプロジェクト序盤から特に忙しく、継続的に長時間作業に取り組んでくれました。特にブロック毎の、全ショット繋がった状態で監督に見てもらう一発目のチェックの際など、作業と素材の準備等で連日終電帰りになることも多かったです」(竹内氏)。「たしかに楽ではありませんでした(笑)。ですがレイアウトは非常に重要な工程でアニメーションのみならずライティングやコンポジットまでショットワーク全体に影響をおよぼすので、初動の速さは特に意識しました」(木瀬氏)。

レイアウトの役割は、2Dアニメにおけるそれと基本的には変わらないが、3Dの場合はより正確にキャラクターやプロップの配置や、モーションキャプチャ時の芝居の段取りを検証する必要がある。本プロジェクトでは、大きくは4段階に分けて作業が進められた(後述)。

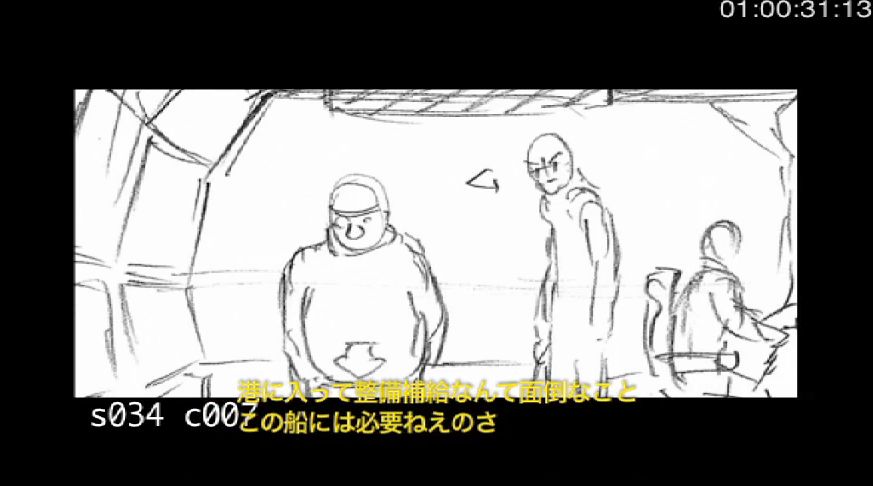

ビデオコンテの作成(プリプロダクション)

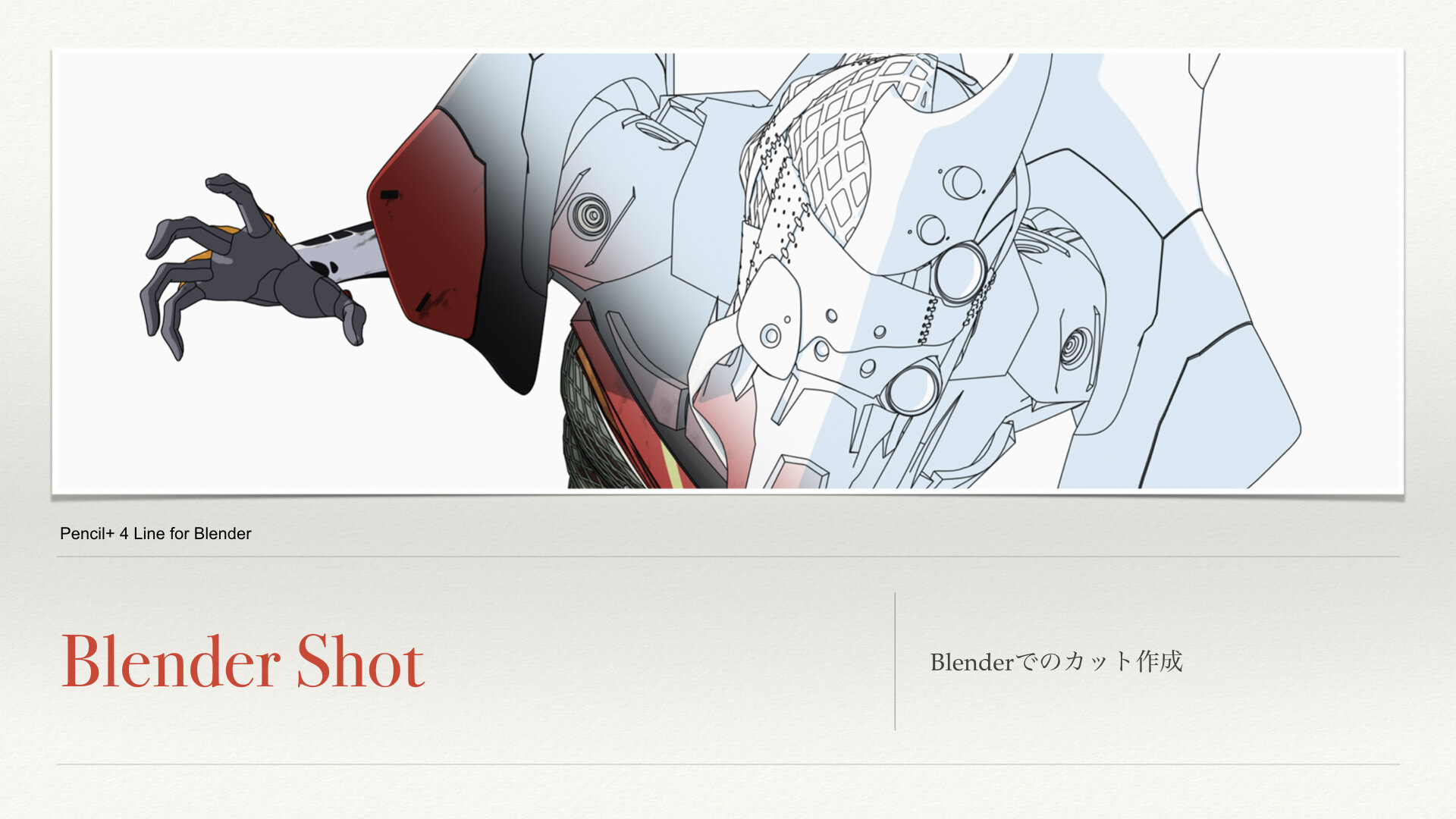

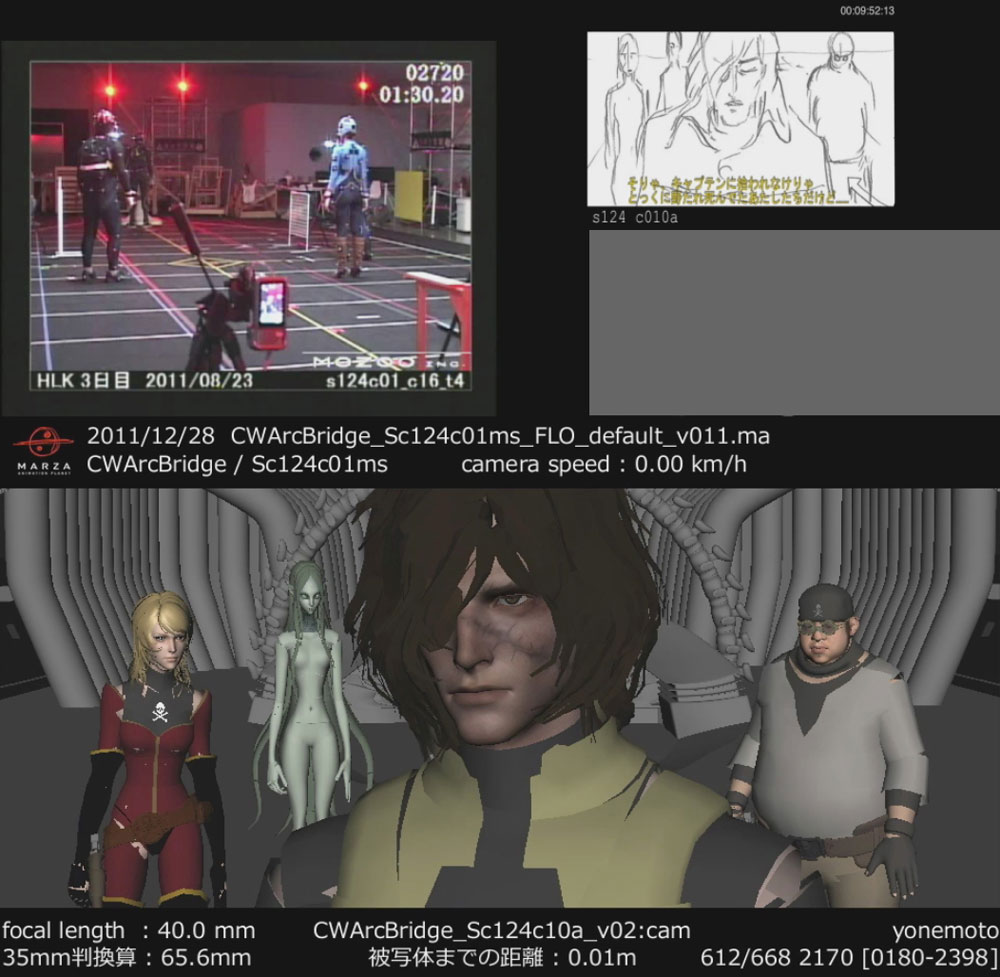

レイアウト作業に先立ち、プリプロダクションにて絵コンテ、そして絵コンテを基にしたビデオコンテが作られた(東映アニメーションがリード)。画像は、アルカディア号への乗船を認められたヤマがヤッタランの説明を受けながら2人でブリッジを歩いていくというシーン37・CUT7~18分のビデオコンテ。このシーンを中心に、次からレイアウト作業について解説していく

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

Layoutワークフロー

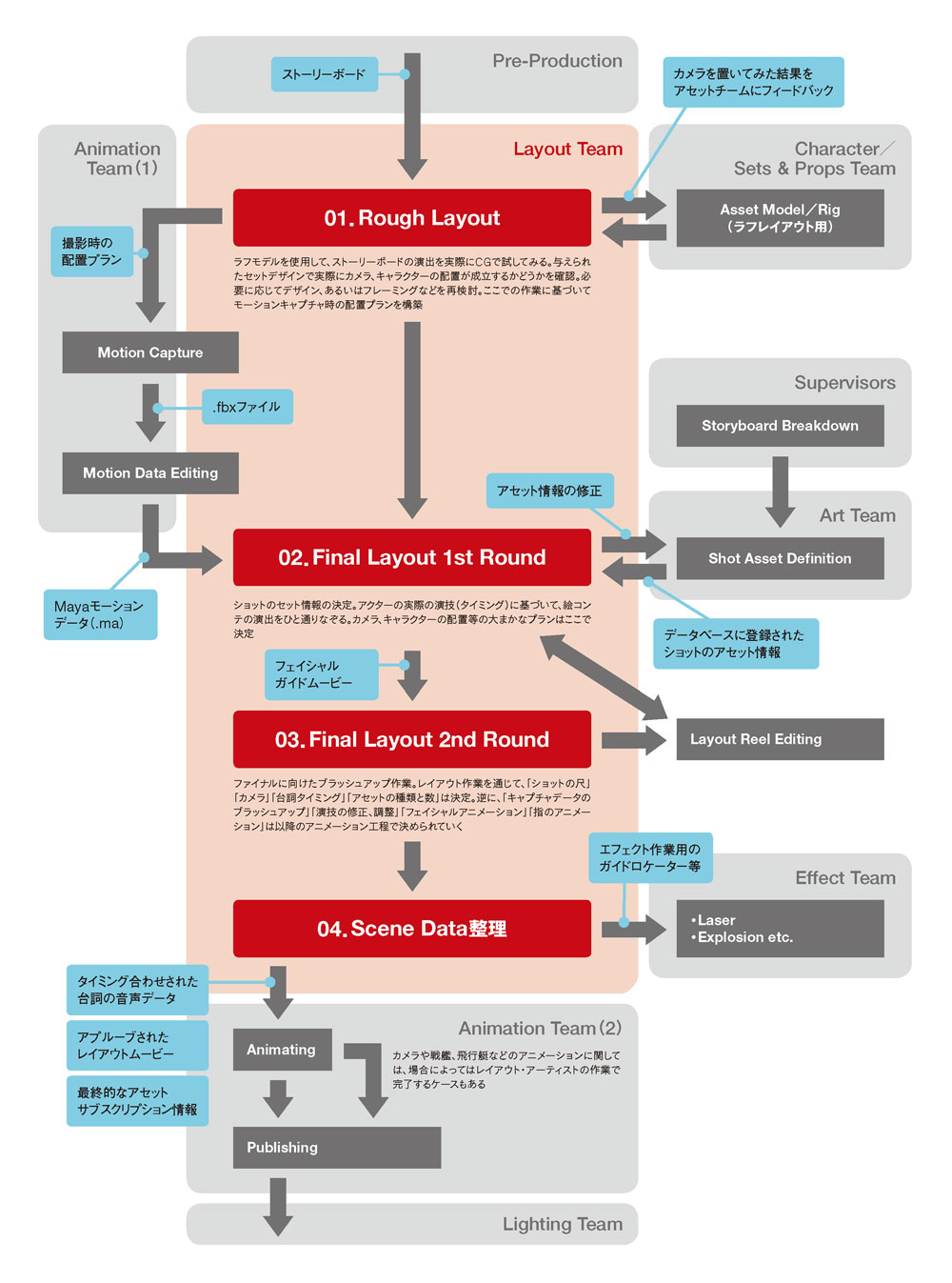

本プロジェクトにおけるレイアウト作業は、上図のながれで進められた。〈1〉ラフレイアウト、〈2〉ファイナルレイアウト(一巡目)、〈3〉ファイナルレイアウト(二巡目)、〈4〉シーンデータの整理の4段階に大別できるが、常時、他チームと密なやり取りが行われたことがわかる

Layoutワークフロー

続けて、本作のレイアウト作業の流れを具体的にみていこう。

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

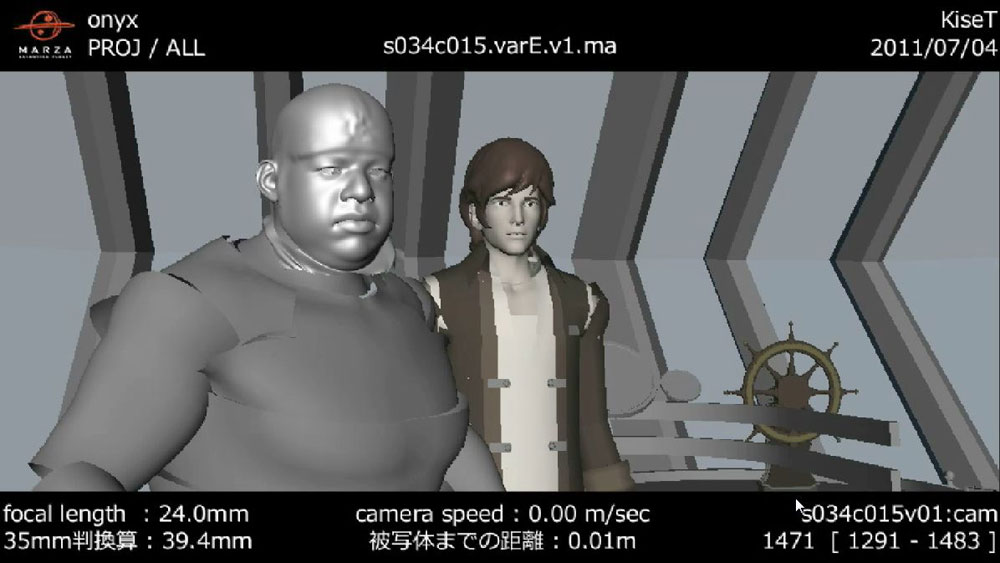

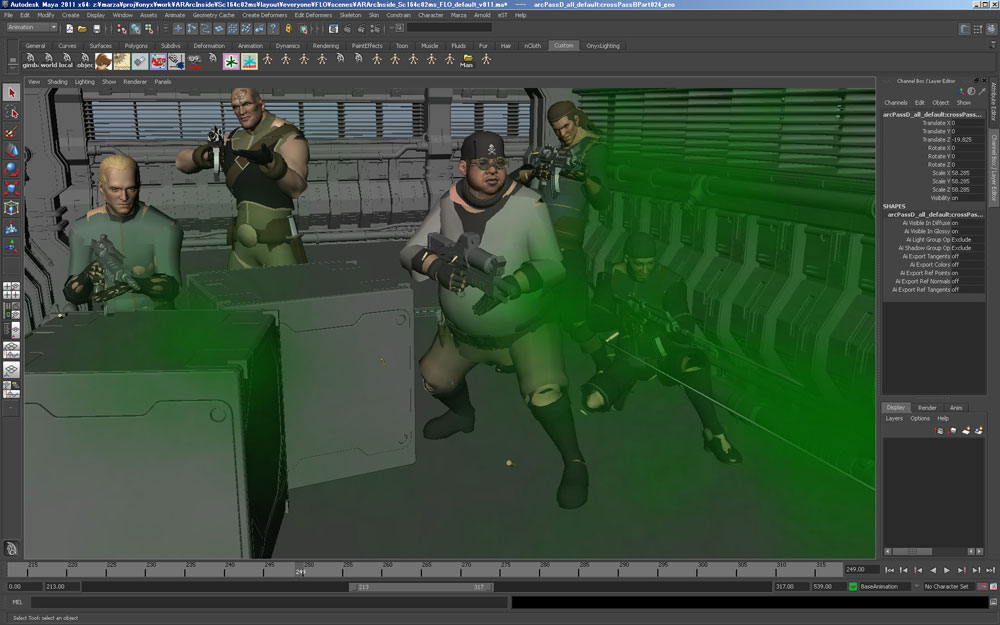

STEP 1 Rough Layout

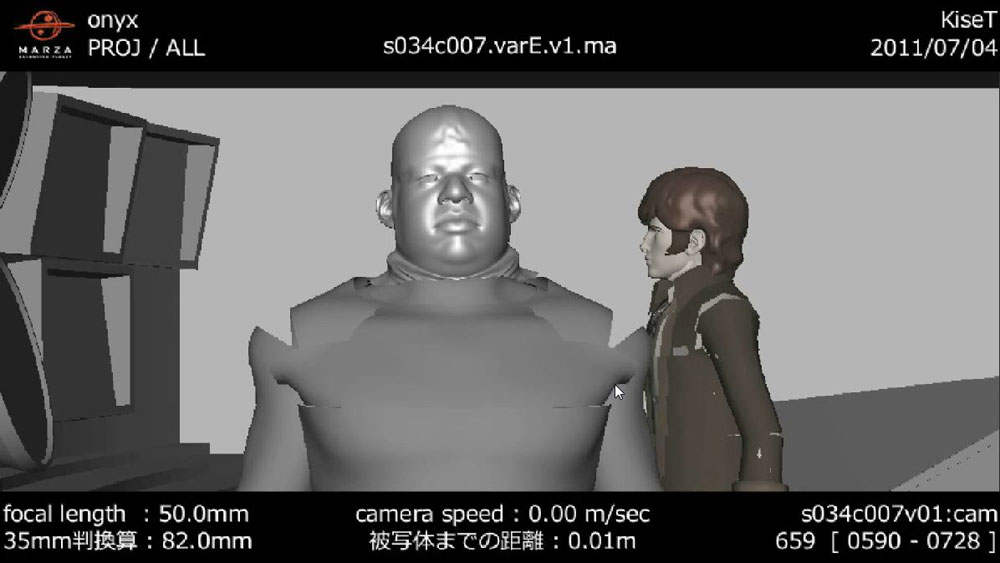

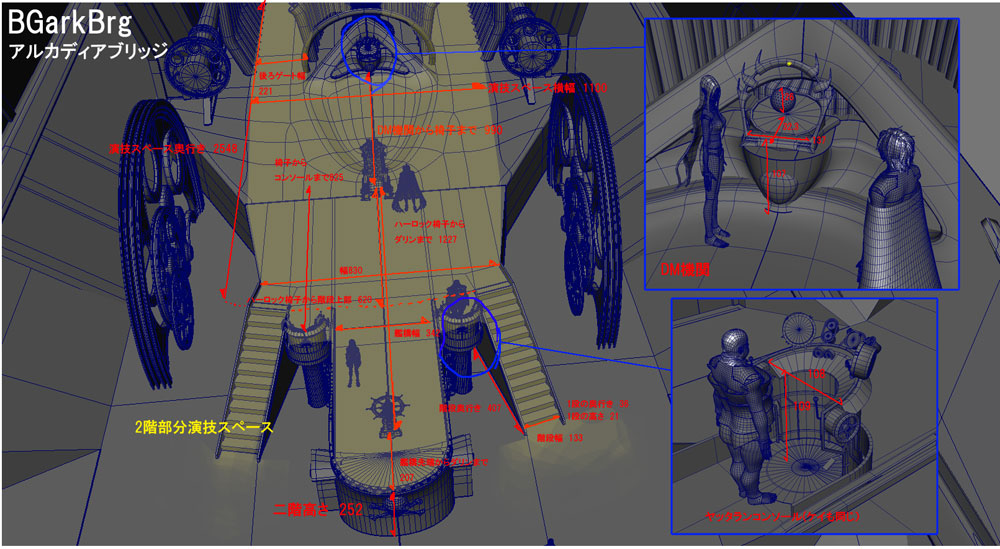

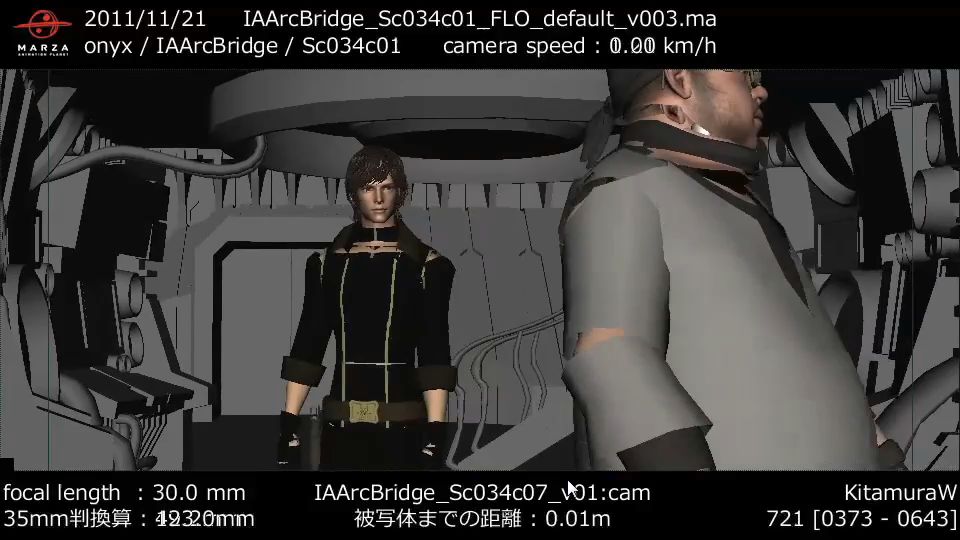

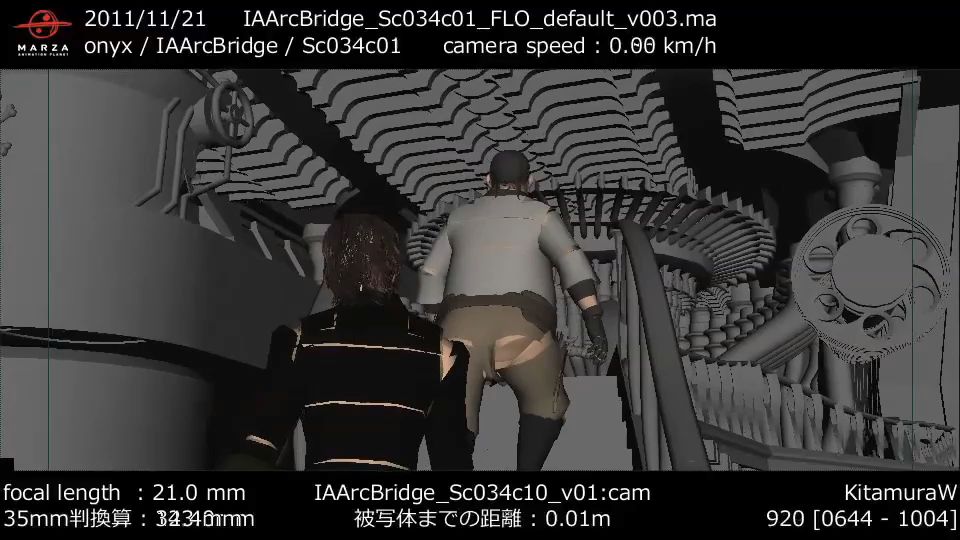

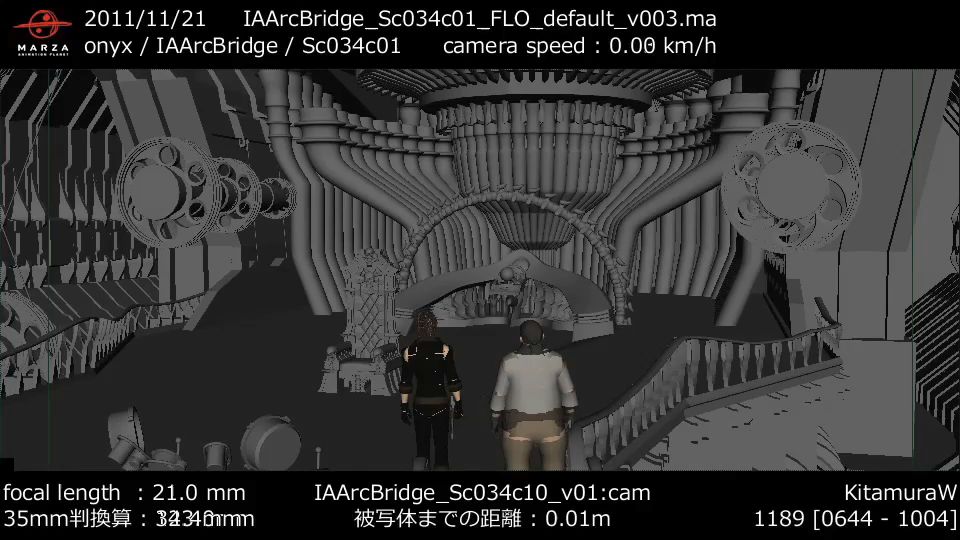

シーン34・CUT7~15のRough Layout。まずは、絵コンテ並びにVコンテをベースに、個々のショットのキャラクターの配置や、カメラアングルなどを3D空間で実際に再現していく(ラフレイアウトの中心となる作業だ)。この作業結果をみて、監督の指示に基づき場合によっては配置演出やセットデザインを再考したり、カット構成の変更が適宜行われる

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

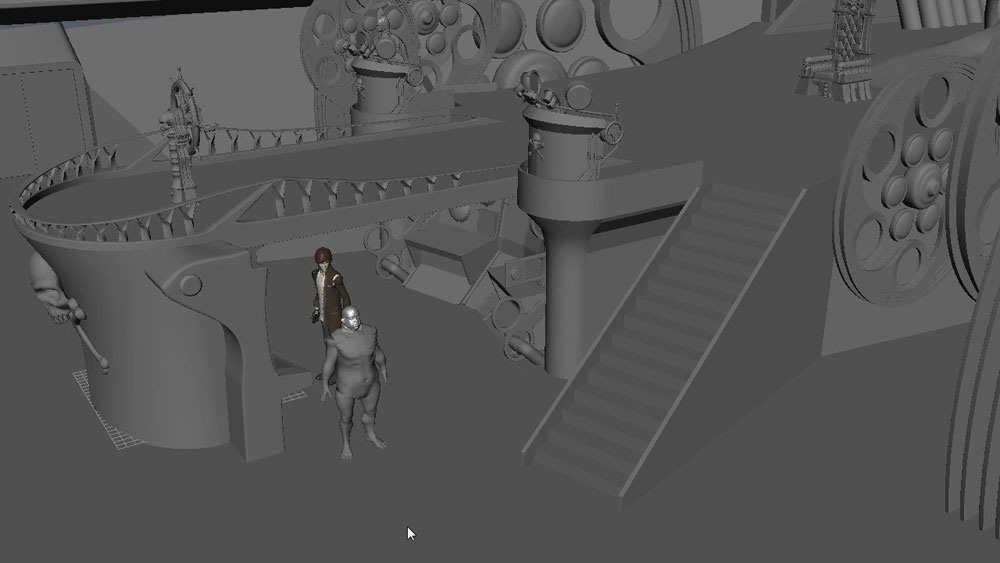

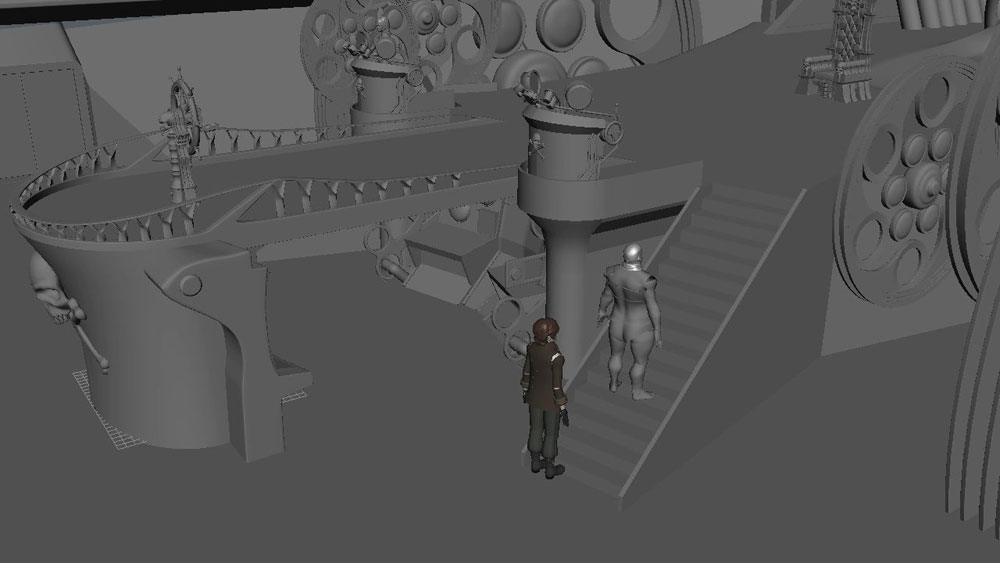

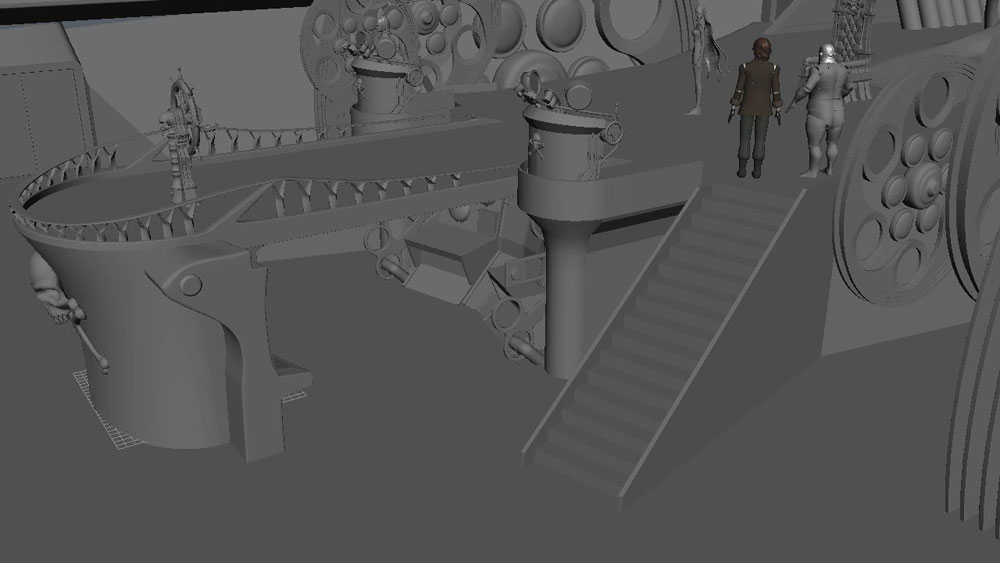

同じシーンのパースペクティブ。客観的な俯瞰のカメラを用いて、キャラクターの導線とセットデザインとの関係性を確認する。前述のカメラビュー動画と併せてモーションキャプチャの収録プランに役立てる

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

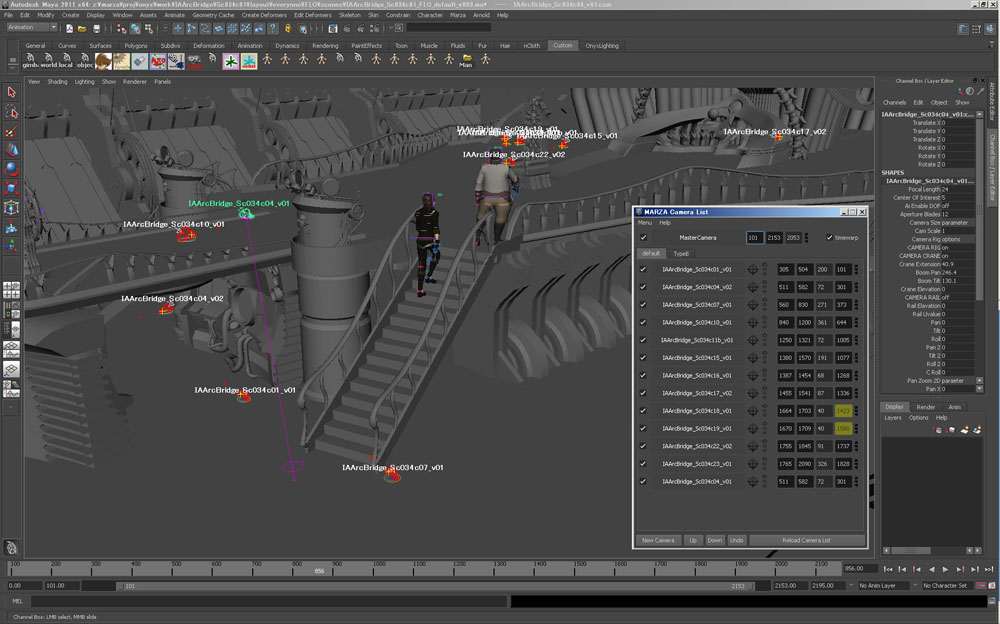

(左)アルカディア号ブリッジ2階部分の演技スペースを採寸したもの。モーションキャプチャ収録に先立ち、ラフレイアウトで使用したセットモデルを、このようなかたちで正確に採寸する。キャプチャ時の大道具などの配置や演者のためのバミリテープの準備などは、この情報に基づいて行われたが、実際には収録状況に応じてセットのサイズを調整しなければならないケースもあるため、そうした場合にはキャプチャ時のセットの寸法を測定しておき、逆にプロダクションに戻すといったことも行われた/(右)ラフレイアウト工程ではシーケンス全体をまたがっての導線調整、タイミング調整が多く行わるため、なるべくそのシーケンスに含まれる多くのショットのカメラを、単一のシーンファイルで管理した方が都合が良い。そうしたニーズに応えるべく開発されたのが、インハウスのカメラ管理ツール「MARZA Camera List」だ(後述)。各ショットの順番、フレームレンジの管理、シーケンス一連でのプレイブラストの作成等の機能が行える

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

(左)アルカディア号内部シーンのモーションキャプチャ収録時の様子。Faceware用のフェイシャルキャプチャのために、アクターの顔にはLED光が当てられている/(中)「Motion Data Editing」作業の例。3つに分けて収録したキャプチャーデータを1つにして、アルカディア号の内部の位置関係とキャラクターの動きをマッチングさせる/(右)レイアウターはMayaでの調整と同時に、Final Cut Proを使いキャプチャーデータとビデオ収録したアクターのリップを合わせた「フェイシャルガイドムービー」と呼ばれる動画(画像)の編集を併せて行う。これにより、フェイシャルのタイミングと音声のタイミングとキャラクターの動き等、全ての関係性が保証されるが、編集作業は目合わせになるため相当な労力が求められたそうだ

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

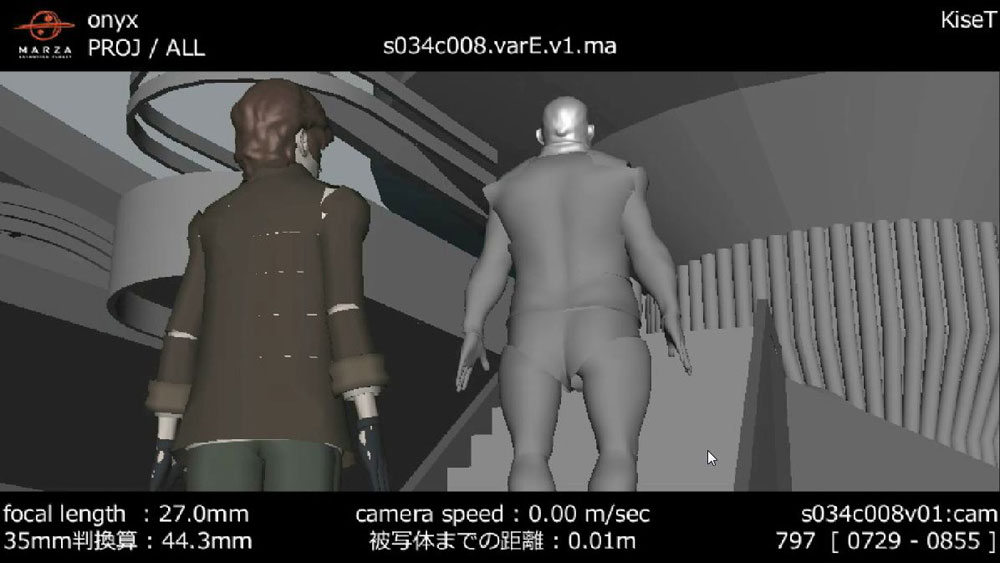

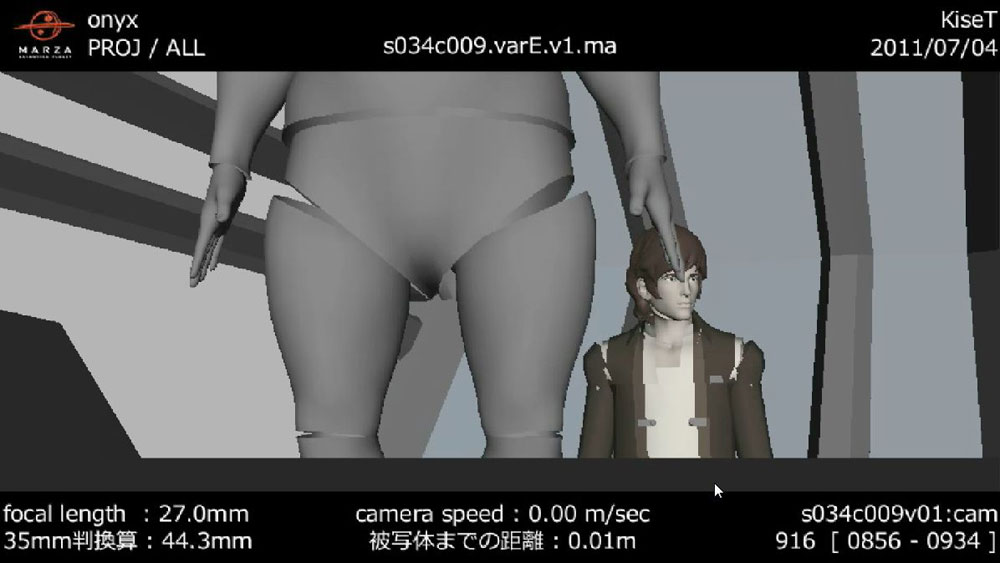

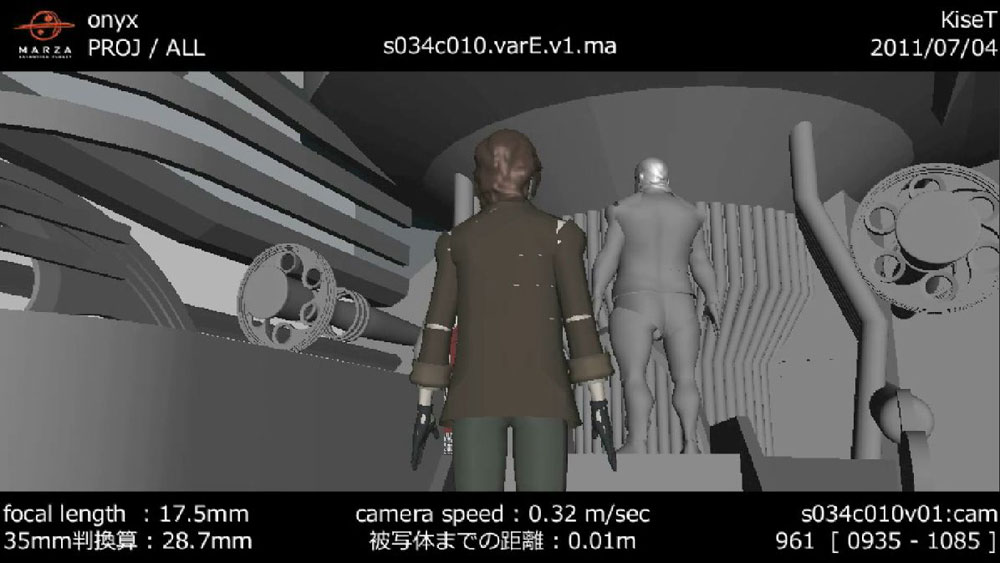

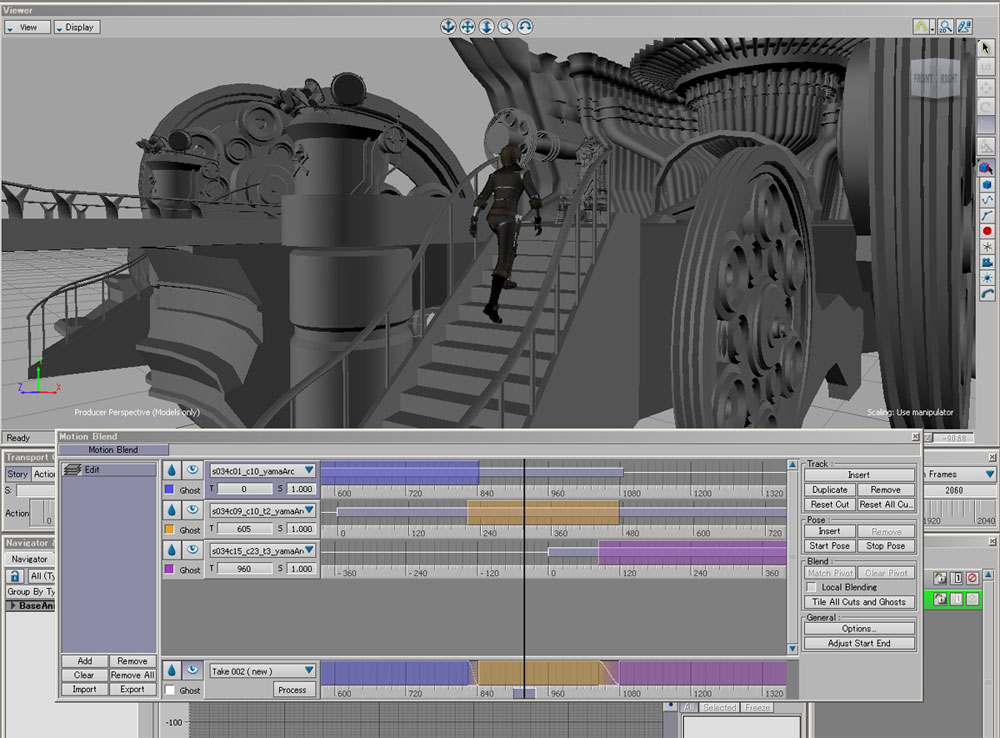

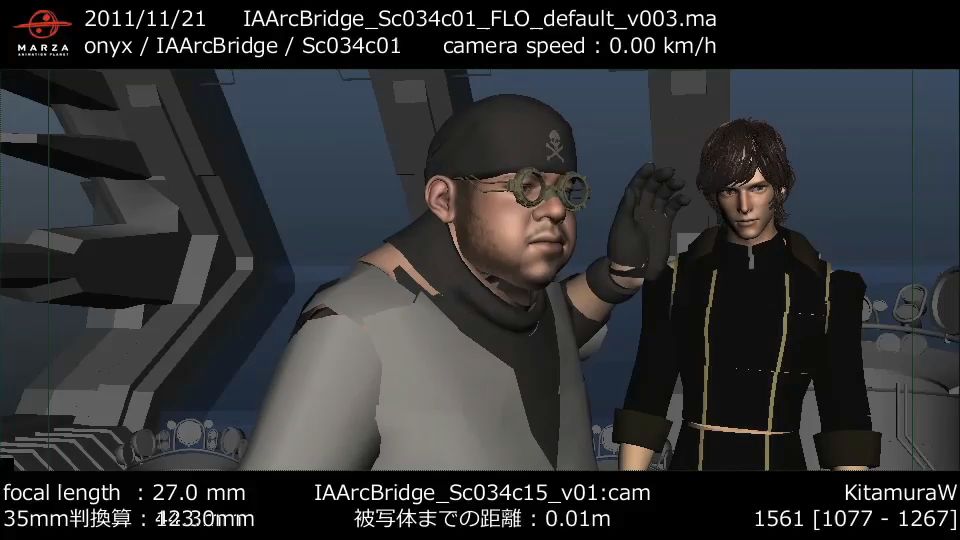

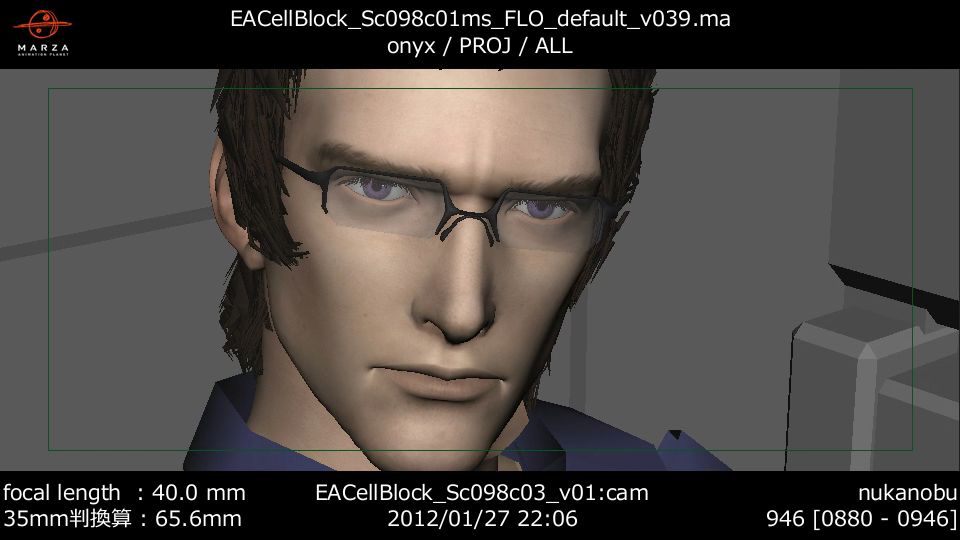

STEP 2 Final Layout 1st Round

ラフレイアウトを基に、実際に収録されたキャプチャデータを使ってショットを組み上げていく。画像は、ラフレイアウトの項で取り上げたシーン34のCUT7、10、15より。カメラアングル、カット尺、アニメーションのタイミングなどはこの段階で概ね確定される。フェイシャルアニメーションと手指の動きは後のアニメーション工程で作業されるが、目線の方向についてはレイアウトアーティストがこの段階で作業する

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

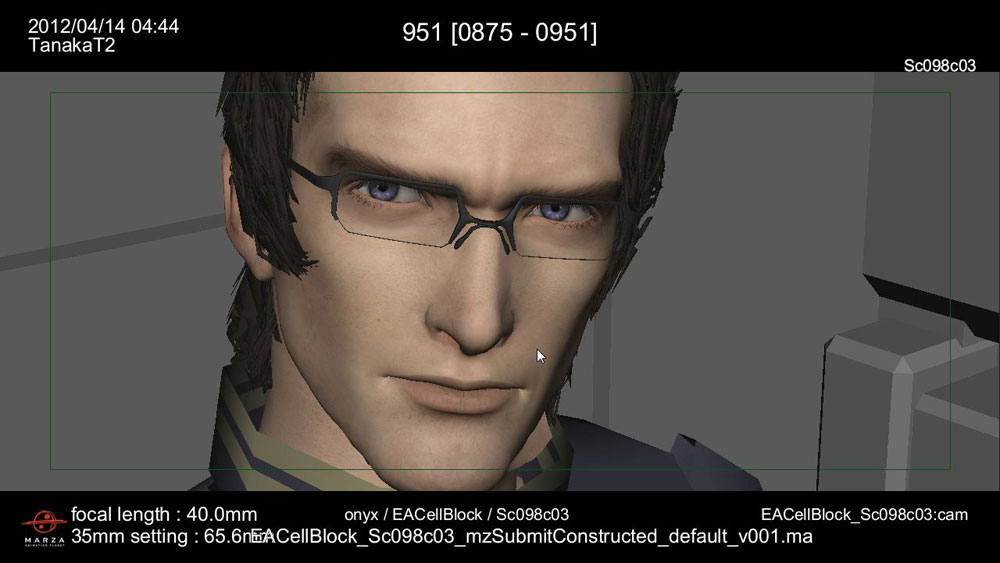

STEP 3 Final Layout 2nd Round

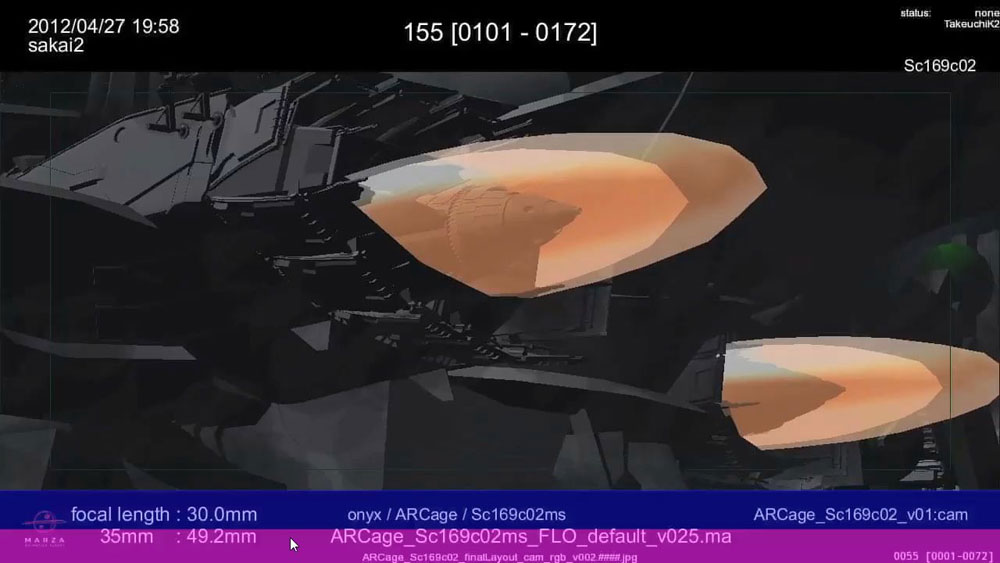

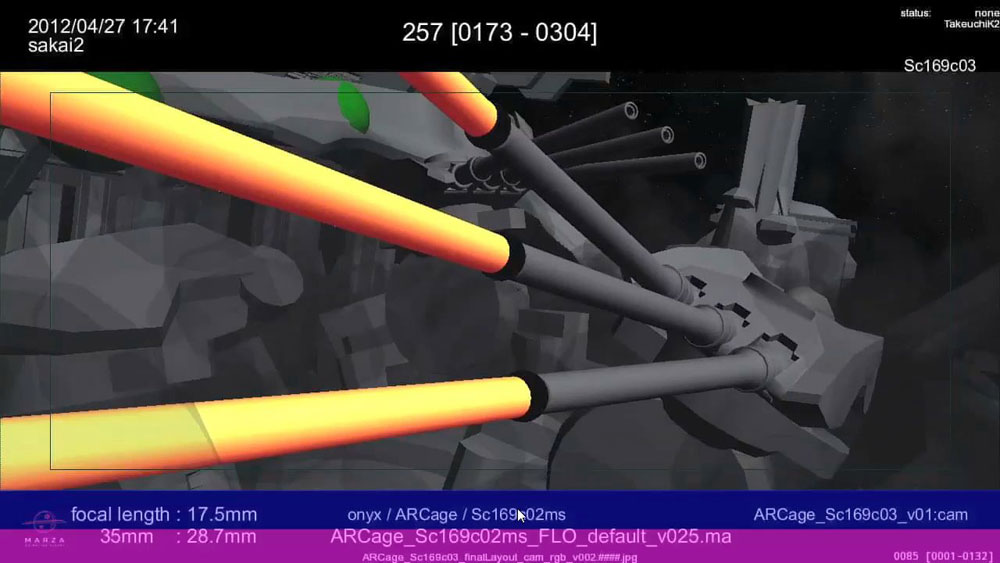

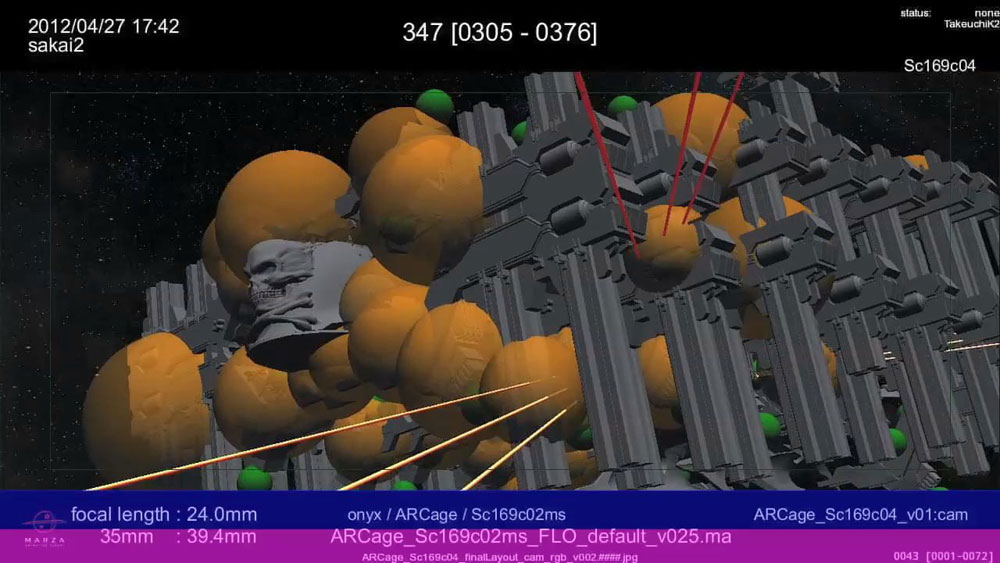

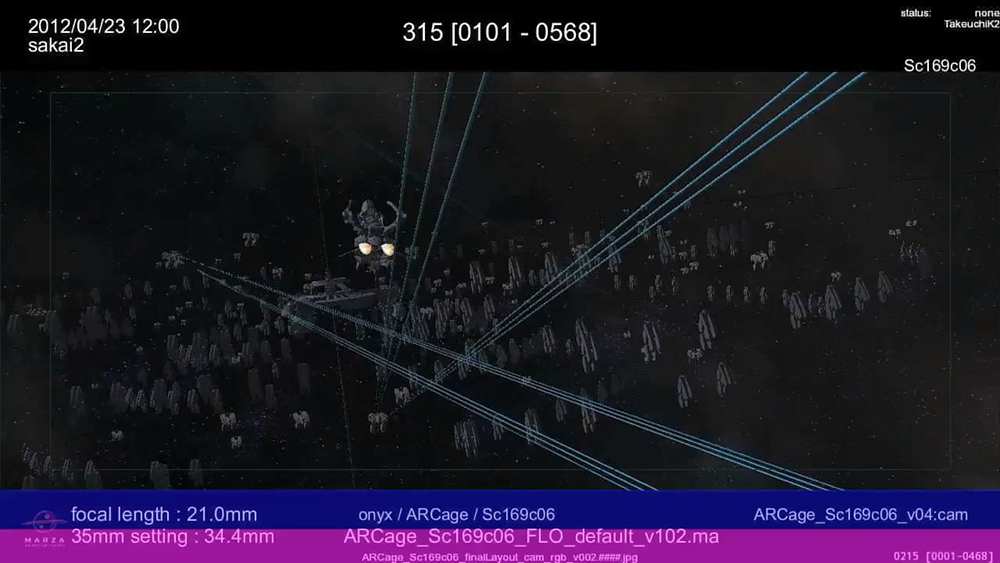

ファイナルレイアウト一巡目の作業を終えたら、カメラの手ブレや画ブレ、エフェクトのタイミングといったディテールを加えつつブラッシュアップを行う。画像はシーン169・CUT2~6の宇宙空間での艦隊戦のもの。「バーナーや爆発、レーザーなどのエフェクト要素についてもサイズやタイミングなどをなるべくレイアウト作業の段階で確定します。レーザーやマズルフラッシュに関してはエフェクトチームから提供された配置ツールを利用しました。このツールを用いることでレイアウトアーティストが作業した結果をエフェクトアーティストに効率よく受け渡すことができたと思います」(木瀬氏)

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

目線の修正例。(左)元々のレイアウトアーティストが意図した構図/(中)アニメーションの途中段階で上がってきた構図。カメラから見た目線の向きが逆になっていることが判る/(右) 元々のレイアウトの意図が反映された完成カット

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

エフェクトチームから提供された、「Layout Laser」ツール(左)と「Layout Muzzle」ツール(右)のUI。最初のバージョンでは、もっとリッチな表現が生成されていたがレイアウト作業にとっては負荷が大きすぎたため、画像のようなシンプルな表現で済ませるかたちに修正してもらったという。ガンエフェクトについては、射撃タイミングや回数に応じて自動的に薬莢が飛び出すツールも提供されたそうだ

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

section 02 Technique

レイアウトアドバイザーによる監修と3Dベースの立体視作業

他のチームと同様に、レイアウト作業においても様々なインハウスツールが活用された。しかし、レイアウトという作業工程の確立にこそ最大の意義があり、その中ではレイアウトアドバイザーによる監修といった画期的な試みが行われている。

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

日本のCGアニメーションを"映画"として発展させていく

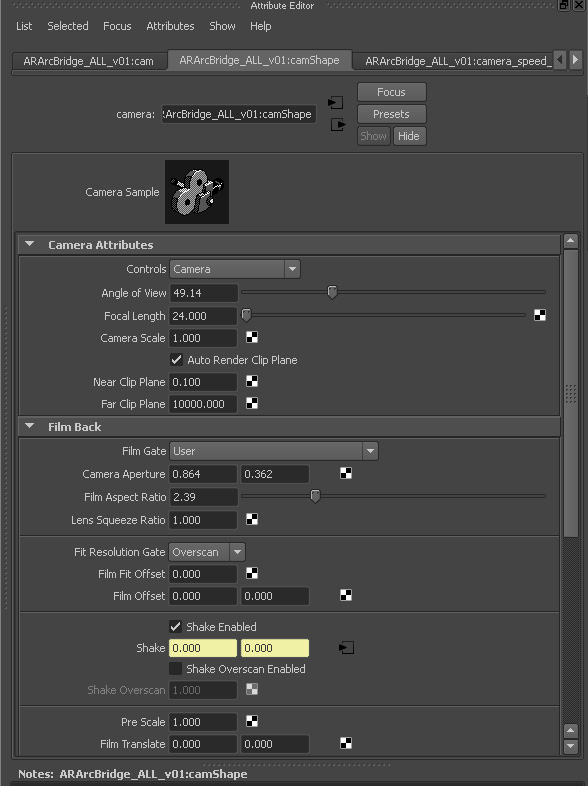

本作では『ハリーポッターと賢者の石』(2001)のリード・キャラクター・アニメーターなどを務めたPepe Valencia/ ペペ・バレンシア氏(BARABOOM! Studios)がレイアウトアドバイザーとして参加。カメラワークやキャラクターの配置、現実のフィルムカメラの特性をMayaのアトリビュートに反映させるといった適確なアドバイスをしてくれたという。また、立体視作業については当初、全カットを2D/3D変換で行う予定だったが、液体の透過など3Dベースでないと難しいカットについてはレイアウトチームが対応した。こうした一連の活躍が認められ、本プロジェクトの終了後にはレイアウトチームが正式に発足された。「すごく嬉しいことですが、レイアウトは全ての要素を一気につくる工程であり、後に続く各チームとの役割分担に加え、バジェットやスケジュールとの兼ね合いについては課題があるので、これからが正念場です」(木瀬氏)。「日本のCGアニメーションはゲーム映像として発展してきた背景があると思います。その意味では、映画としての3DCGの発展はまだこれからなので、レイアウト監修のような"映画"としてCGアニメーションを発展させていく取り組みに今後も力を注いでいきたいですね」(竹内氏)。

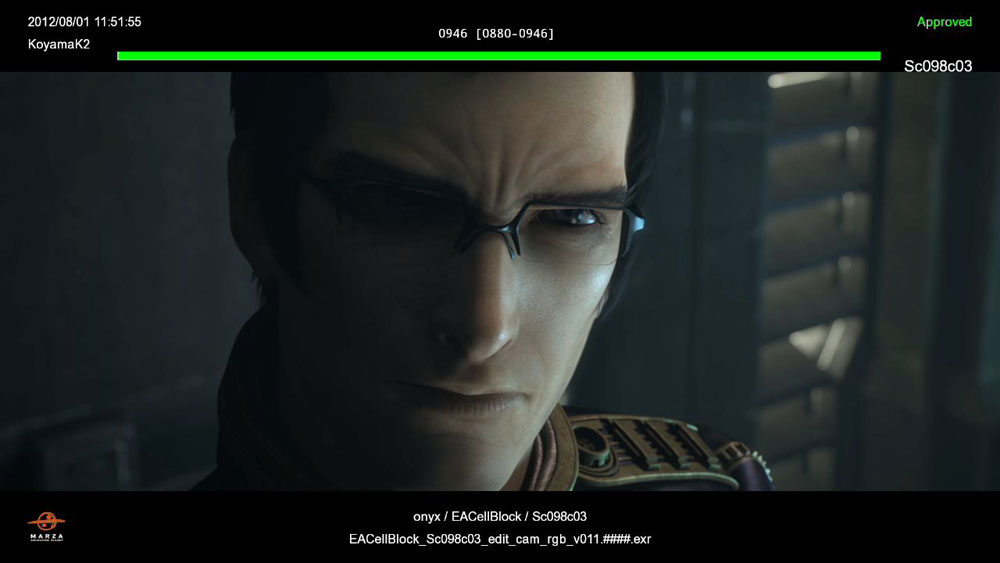

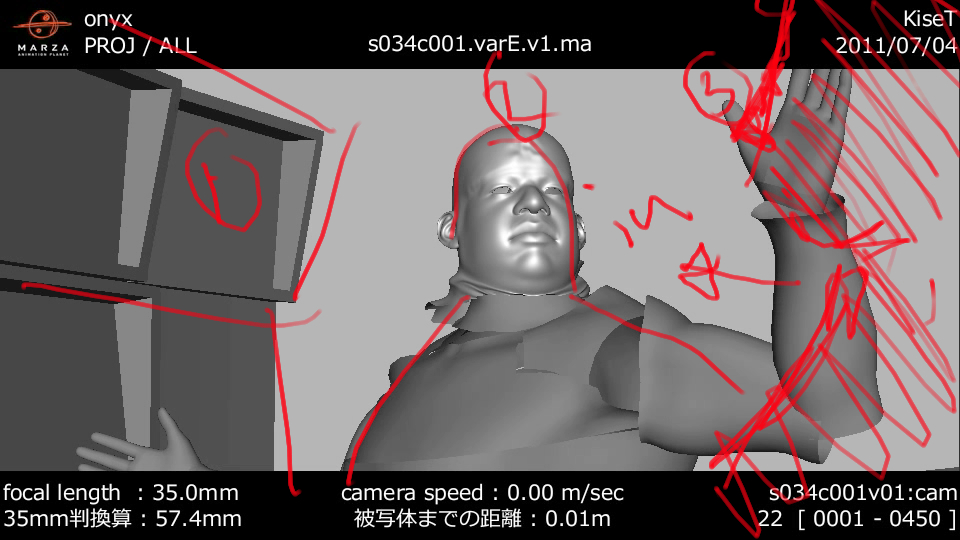

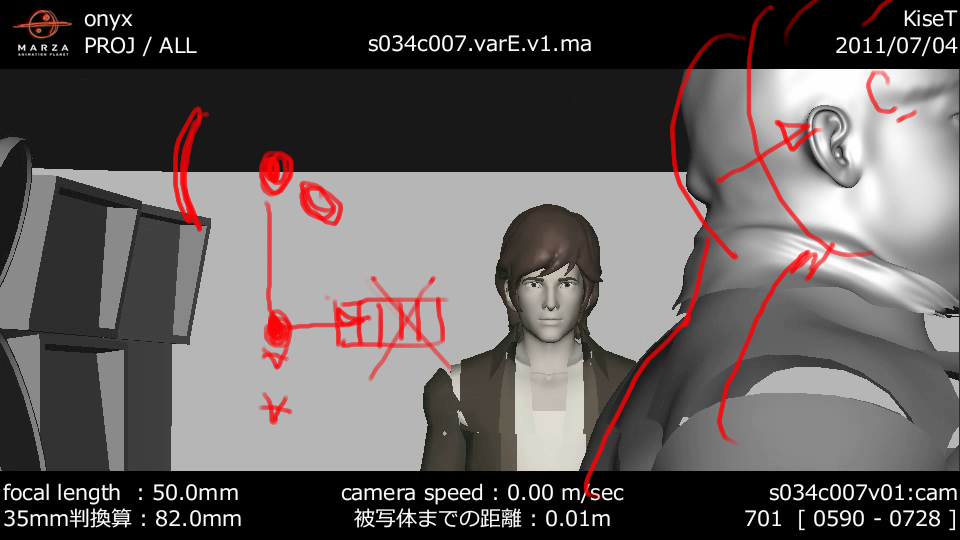

レイアウトアドバイザーによる監修

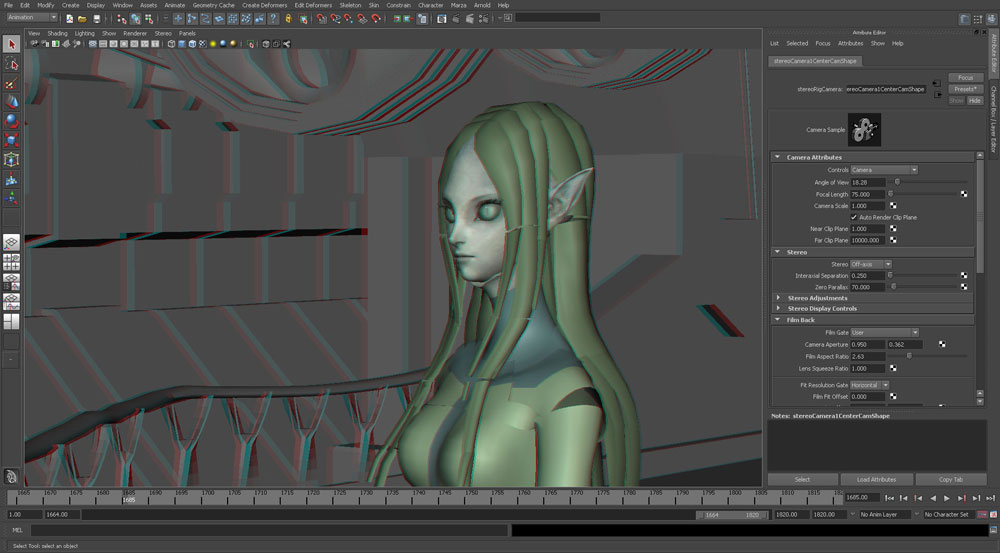

(上左)レイアウトアドバイザーを務めたぺぺ氏による、cineSyncを用いたレイアウトチェック時のドローイング例(その1)。「このタイミングでメインのキャラがフレームインしてくるべき」等のタイミングに関する指示もあったという/(上右)ぺぺ氏によるドローイング例(その2)。動線に対して、カメラをどのように置き、何に関する情報がないと観客に演出意図を伝えることができないかを示した図。ここでは、階段の要素は少しでもいいから入れ込むべきだといったアドバイスがなされた/(下)『キャプテンハーロック』で実際に用いられたカメラ設定の例。ぺぺ氏のアドバイスに基づき、プリセットされたレンズパッケージやフィルムバックのサイズなど、実際のカメラの特性がMayaのアトリビュートに設定された

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

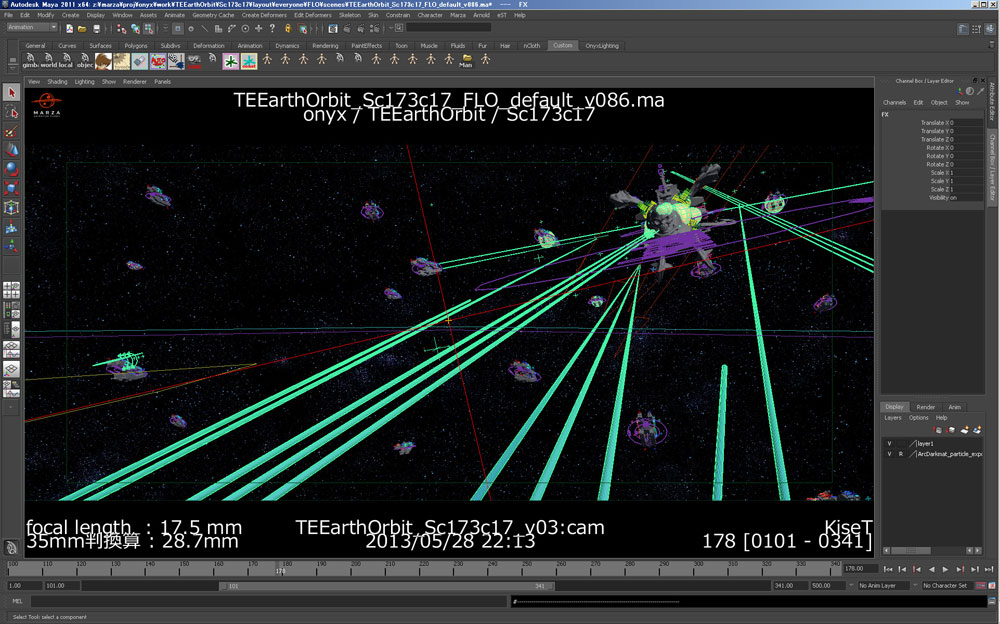

3DCGベースの立体視作業

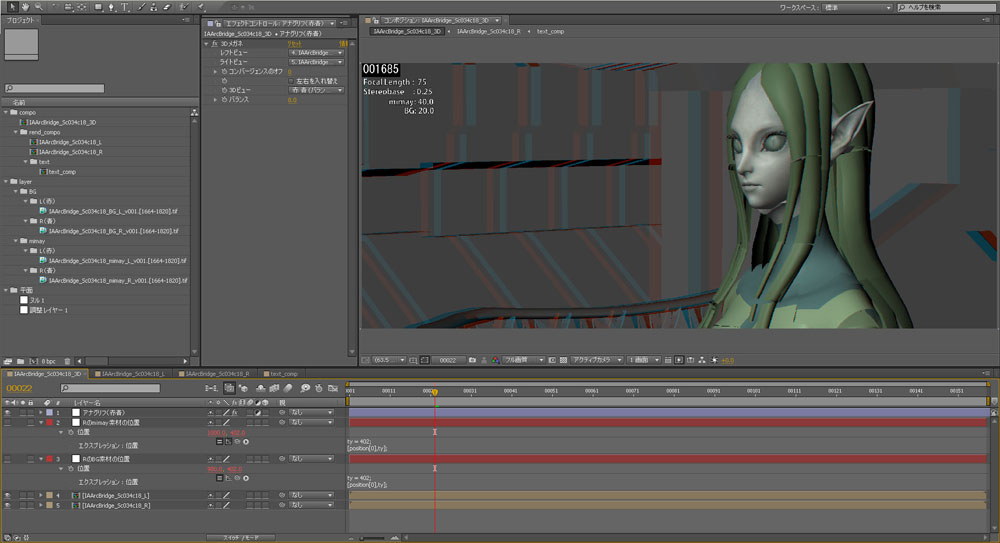

(上)Maya上での立体視作業の例。元々はS3D作業は工程に含まれていなかったため特別なツール等はなく、Maya標準のStereo CameraをLayoutで作成したカメラと同じ設定にして視差調整を行なったという。「Parallelで素材を出力しますが、作業時は目にかかる負担を考慮して、Off-axisで立体感を決めたら大まかなスクリーン面の位置を調整し、アナグリフで確認していました」(堺井洋介氏)。必要に応じてBGとキャラでカメラを分けてIneraxial Separationの数値をそれぞれ変えて立体感を調整したり、素材をレイヤー分けして次の工程でキャラクターと背景の距離を疑似的に変えたりといった処理もも行われた/(下)AEによる作業例。スクリーン面をどこに置くかの調整(飛び出し・奥行き、距離感の調整)が行われる。アナグリフである程度の調整を行い、さらに素材の不備等がないかを確認をした上でスクリーンでの確認を行なったとのこと。作業時・チェック時の効率とレンダリングの効率化を図るべく、素材をずらした数値をエクスプレッションで自動でテキストに表示させて1つのコンポジションで作業を完結できるようにしてある。「このショットはキャラとBGがレイヤー分けされており、さらにキャラとBGでカメラが異なるというショットになっています。理由としてはキャラとBGの距離が離れているので1つのカメラではBGの立体感があまり感じられなかったため、キャラクターとは別のカメラで立体感を強めに設定したからです」(堺井氏)

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

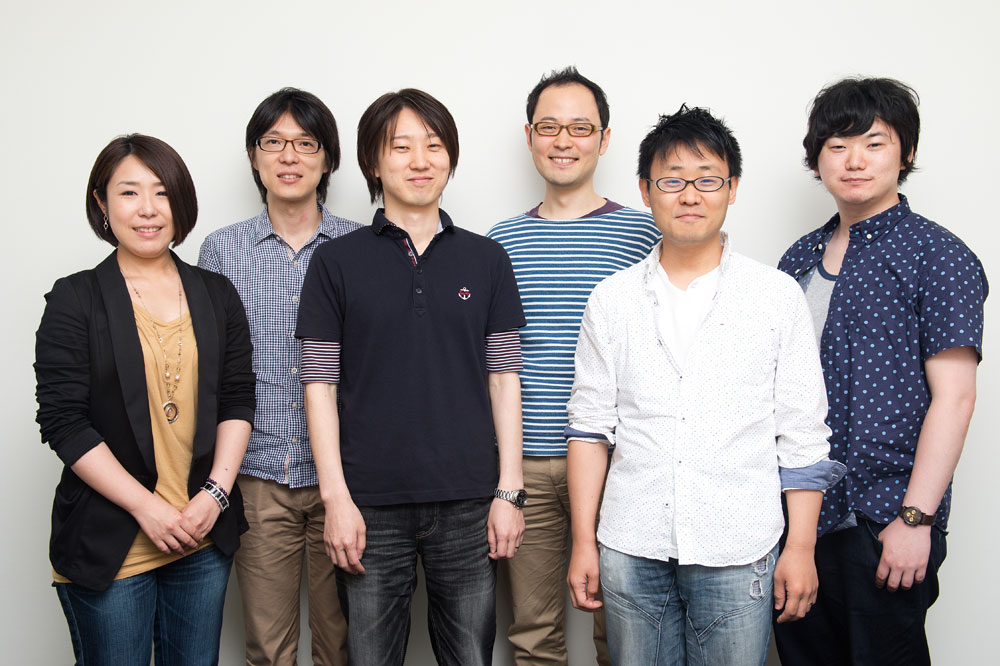

TEXT_谷口充大(テトラ)

PHOTO_大沼洋平

映画『キャプテンハーロック』

2013年9月7日(土)全国ロードショー

原作総設定:松本零士

監督:荒牧伸志

脚本:福井晴敏、竹内清人

アニメーション制作:東映アニメーション、MARZA ANIMATION

PLANET

harlock-movie.com

© LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners