突き抜けた世界観をリアルに見せる工夫の数々が語られた、PlayStation × King Gnu"限界突破"CMの舞台裏〜CGWCC 2024(1)

PlayStationと人気バンド・King GnuがコラボレーションしたCM『PlayStation × King Gnu|Play Has No Limits “限界突破”CM』(以下、限界突破CM)では、King GnuのメンバーがCGを駆使して様々なゲームキャラクターに扮し、崩壊した世界を進む姿を描く。さらに、CMのために書き下ろされた楽曲『):阿修羅:(』が映像に力強い世界観を与え、音楽と映像が見事に融合した仕上がりとなっている。

2023年11月より配信されたこのCMは、世界最大の広告祭「Cannes Lions 2024」Entertainment Lions for Gaming部門Bronzeをはじめ多くの賞を獲得しており、海外での評価も高い。

この豪華な「限界突破CM」は、どのような背景のもとで制作されたのか。「CGWORLD 2024 クリエイティブカンファレンス」にて11/21(木)に開催されたセッション「『PlayStation × King Gnu|Play Has No Limits “限界突破”CM』VFX Breakdown Sponsored by サイコム」では、jittoの高野直樹氏が登壇し、その制作の舞台裏と、制作を支えたサイコムのマシンの強みについて語った。

イベント概要

CGWORLD 2024 クリエイティブカンファレンス

開催日時:2024年11月18日(月)~22日(金)15:30~21:00

開催方法:オンライン

参加費:無料 ※事前登録制

cgworld.jp/special/cgwcc2024

PlayStation × King Gnu|Play Has No Limits “限界突破”CM

<1>“限界突破”のコンセプトのもと進められたプリプロダクション

jittoは東京に本拠を置く、CMやMVのポストプロダクションを主に手がけるVFXスタジオだ。実写撮影後のCG制作やオフライン/オンライン編集を社内で行える体制を整えている。

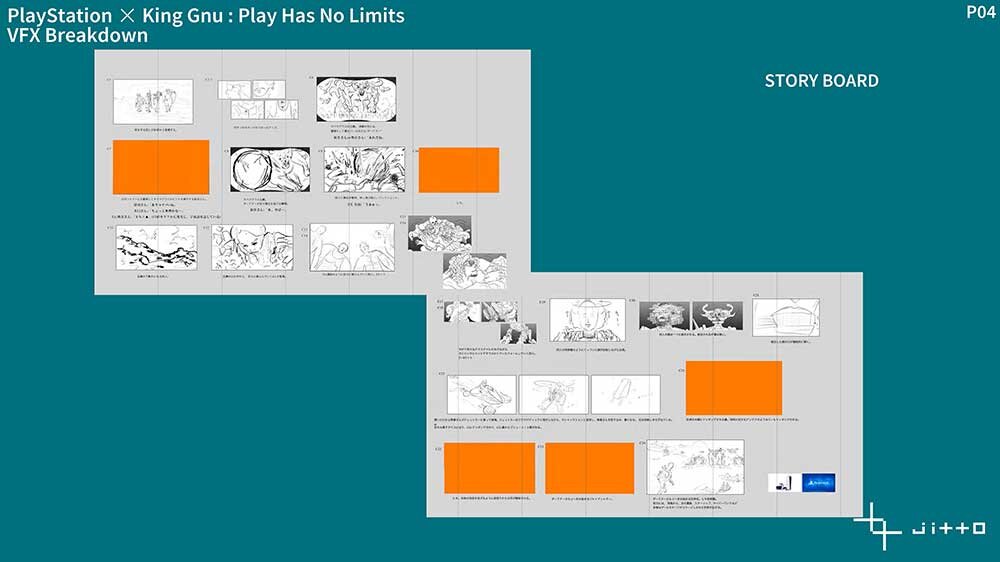

高野氏は、まず制作の出発点としてCMのタイトルでもありPlayStationのキャッチコピーでもある「限界突破」という全体のコンセプトと、絵コンテを紹介。絵コンテには精密に描き込まれている場合と、ある程度修正の余地を残して描かれている場合があり、今回の「限界突破CM」は後者だったという。

「今回はこちらである程度想像で補いながら進めていくかたちでした。ガチガチに決められている絵コンテよりも、自由度が感じられる絵コンテの方が、こちらからも提案ができるのでありがたいですね」と高野氏。

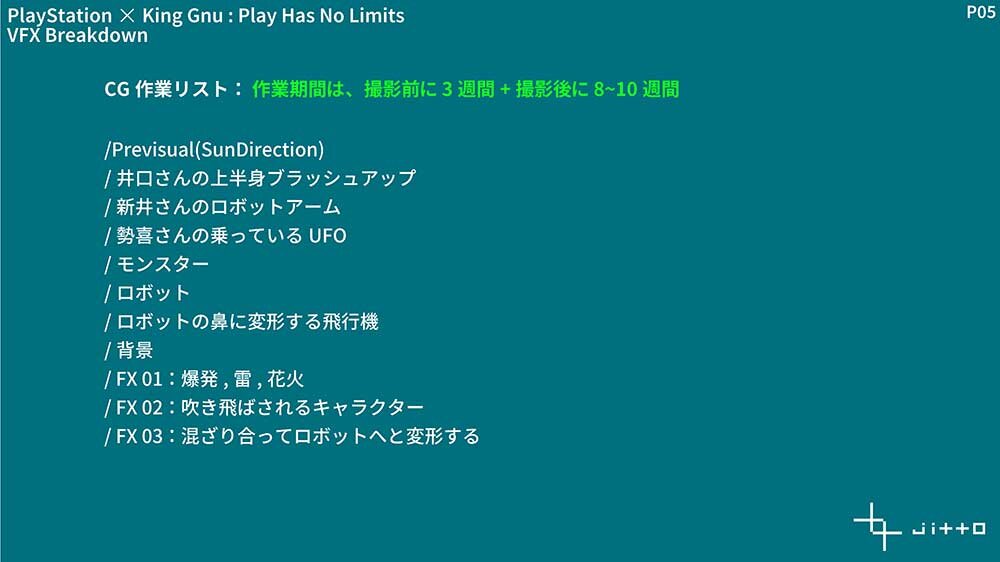

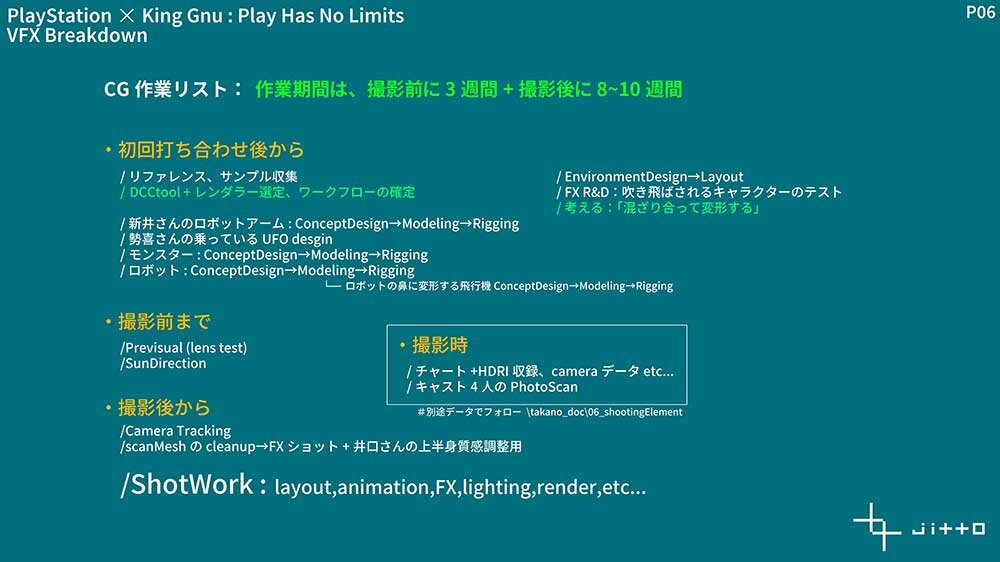

絵コンテの内容を基に、高野氏がまず今回のCG制作で必要となる作業をひと通りリストアップ。プリビズ、各CGモデルの制作、背景制作に加え、爆発やキャラクターの変形といったVFX作業まで、幅広い工程が整理された。

このリストは、各作業工程に要する期間も考慮して書かれている。今回は「撮影前に3週間、撮影後に8~10週間」というスケジュールが設定された。

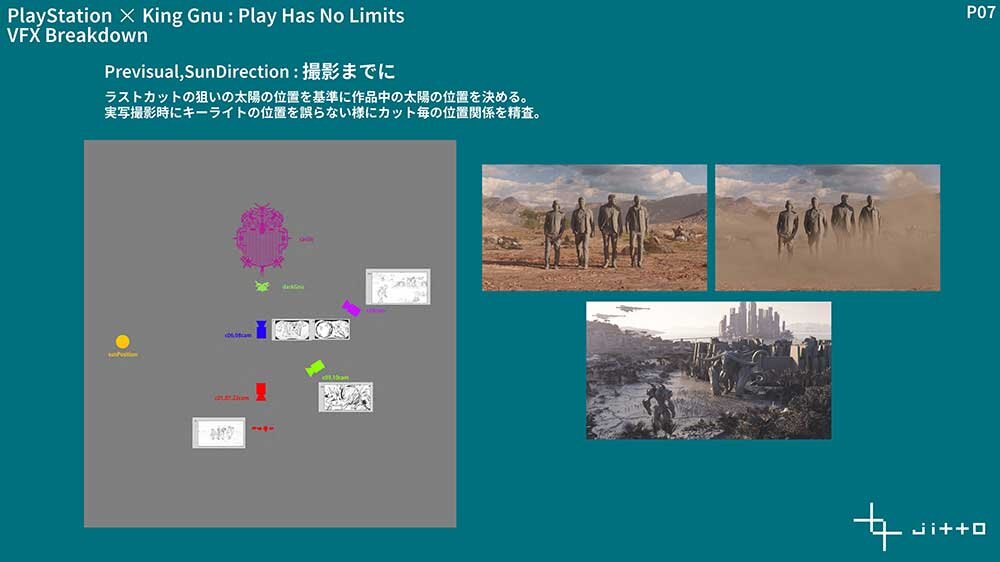

プリビズ作成においては、今回はフルCGのカットが多いため、太陽にあたるキーライトの位置を早い段階で決める必要があった。3Dシーン上で絵コンテから割り出した登場キャラクターとカメラ位置を再現し、太陽の位置を検討。最終的に、ラストカットに必要な光の向きを基準に位置が決められた。

「フルCG制作では、このカメラと太陽の位置を決める作業を真っ先にやった方がいいと思います」と高野氏は話す。

次に、必要な作業を必要なタイミングごとに振り分けたリストも提示された。リファレンスの収集やツールの選定の他、ロボットアームやモンスター”ダークヌー”、クライマックスに登場する巨大ロボット”ジャイアントヌー”のデザインからモデリング・リギング、背景デザインやエフェクトのR&Dを初回の打ち合わせ後から開始し、撮影時にはKing Gnuメンバー4名のフォトスキャンを行う、など各段階で必要な作業がまとめられている。

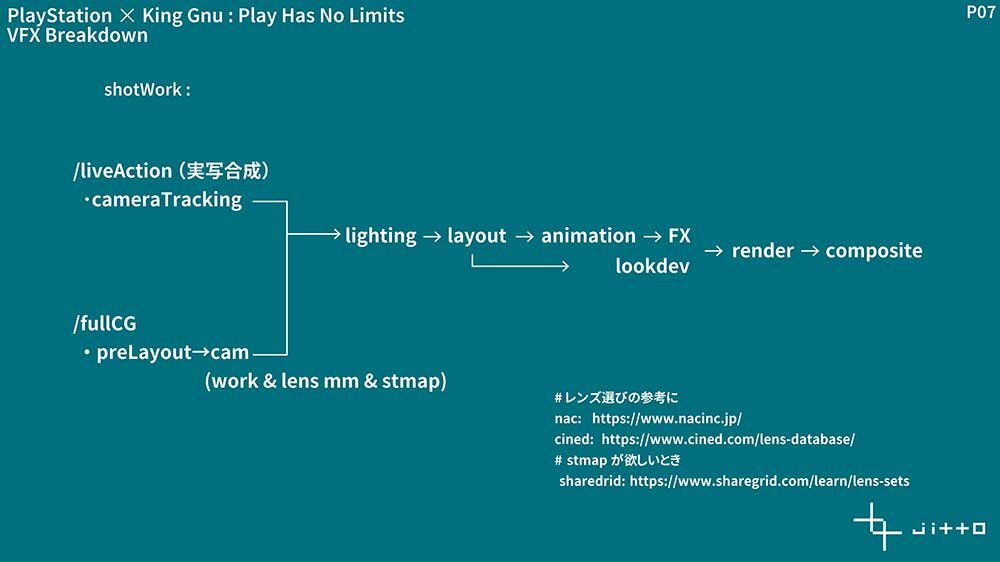

撮影後のショットワークは、カメラトラッキングした実写素材とCG素材を合成し、ライティングを施した後にレイアウトを決定。そこからルックデヴとアニメーションを並行して進めた後エフェクトを加え、レンダリング、コンポジットを経て完成となる。

実写とCGを合成して映像を制作する際、高野氏が特に重視するのは、撮影に使用するカメラのレンズのミリ数(焦点距離)だという。その理由として、CGでは技術的に「何でもできてしまう」ため、現実には存在しないレンズ効果をもつ映像も制作できてしまう。そうすると、現実のカメラで撮影した実写素材との間に齟齬が生じ、違和感を与える結果になりかねないからだ。

「CGを使うにしても、やはり実際に撮影で使うレンズに準ずる方がリアルになるんです」と高野氏。氏は、映画やCMなどで実際に使用されるレンズの特性をメーカーのサイトなどから事前にリサーチし、その情報を参考にしているそうだ。

ミリ数と画角の関係性の知識があると、打ち合わせの際に絵コンテを見ながら「ここはワイドにするべきか、ミリ数はどのくらいか」といった具体的な議論がしやすくなるという。

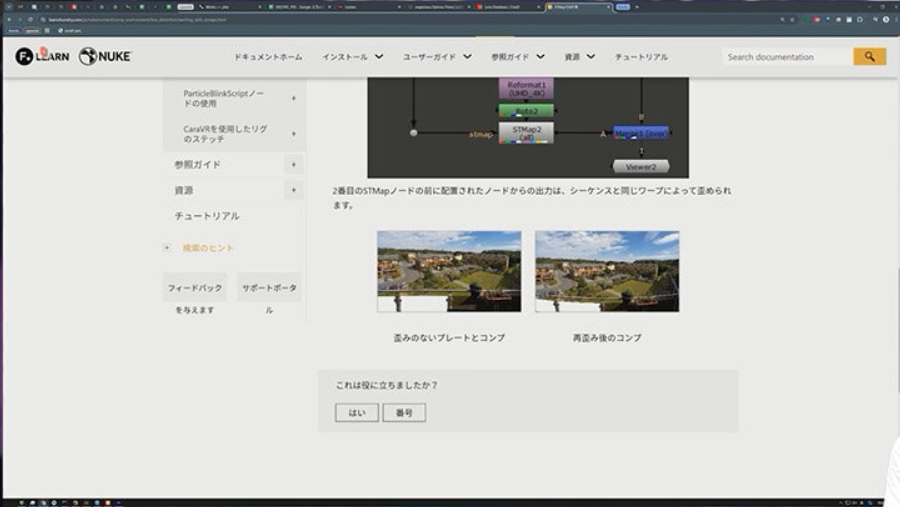

さらに、高野氏は現実のカメラレンズ特有の「歪み」についても言及した。実際のレンズでは、レンズ自体が丸くなっているため、完全に歪みのない綺麗な映像を撮影することは難しい。フルCG制作でも、このレンズ歪みをNukeのSTMapなどを使って再現することで、よりリアルで自然な仕上がりになる。

「16ミリや12ミリといったワイドレンズはすごく歪むんですよ。さらに映画撮影用のアナモルフィックレンズも不思議な歪み方をするので、レンズに対応したSTMapを配布しているサイトからダウンロードして、Nukeで適用するとリアルになります」(高野氏)。

<2>多彩な才能が結集したCG制作

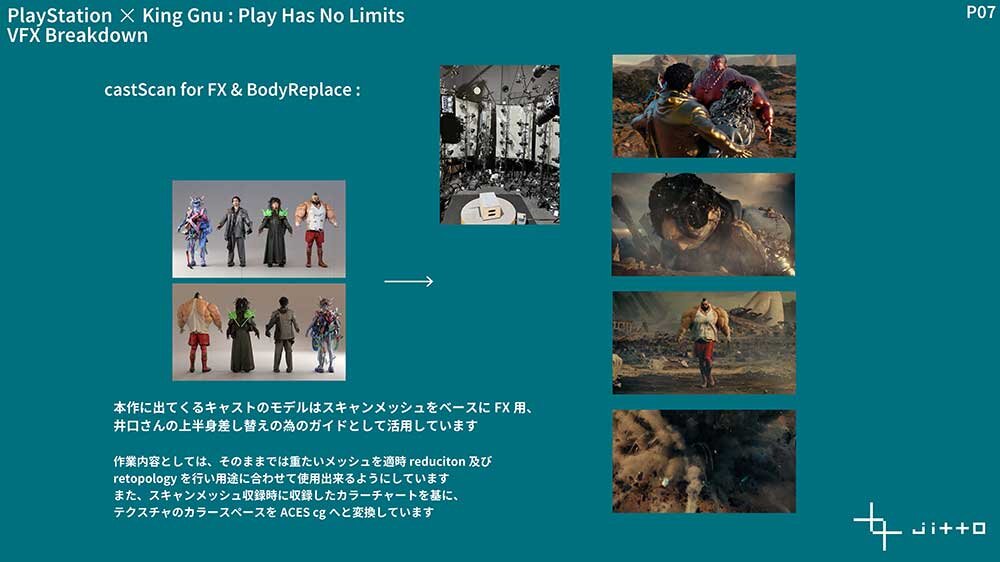

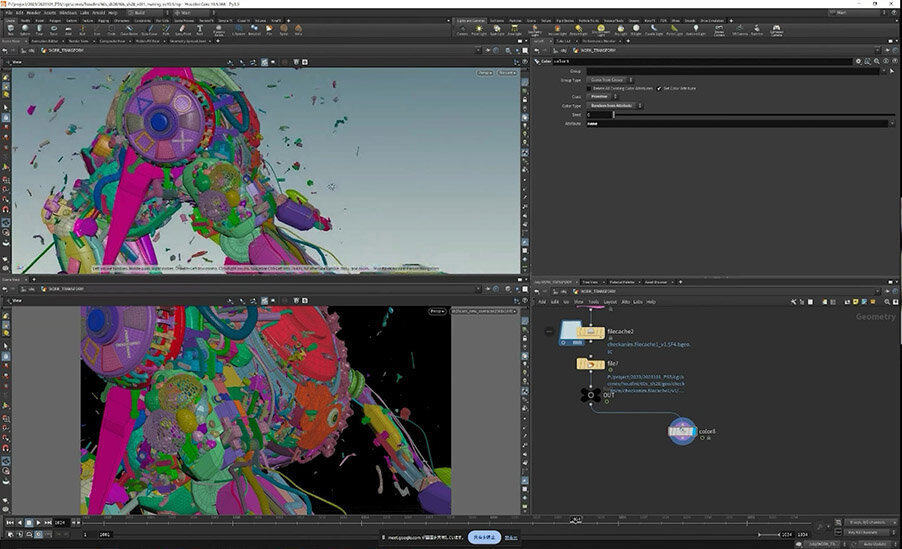

続いて、映像に使用された3Dモデルの解説が行われた。King Gnuのメンバーたちのモデルはフォトスキャンデータをベースに、エフェクト制作用および井口 理氏の上半身の差し替えガイドとして活用。スキャン作業は主にsteam studioが運営する3Dスキャンスタジオ「iris」で実施され、スタジオ側で500万ポリゴンまでリダクションされたモデルデータが提供された。

今回、フォトスキャンを選択した理由について高野氏は、「絵コンテの段階で、キャラクターが岩に当たってラグドールのようにグニャグニャに吹き飛んだり、風船のように膨らむといったダイナミックな表現を盛り込みたいという要望があり、フォトスキャンをやることは最初から決まっていた」と語った。

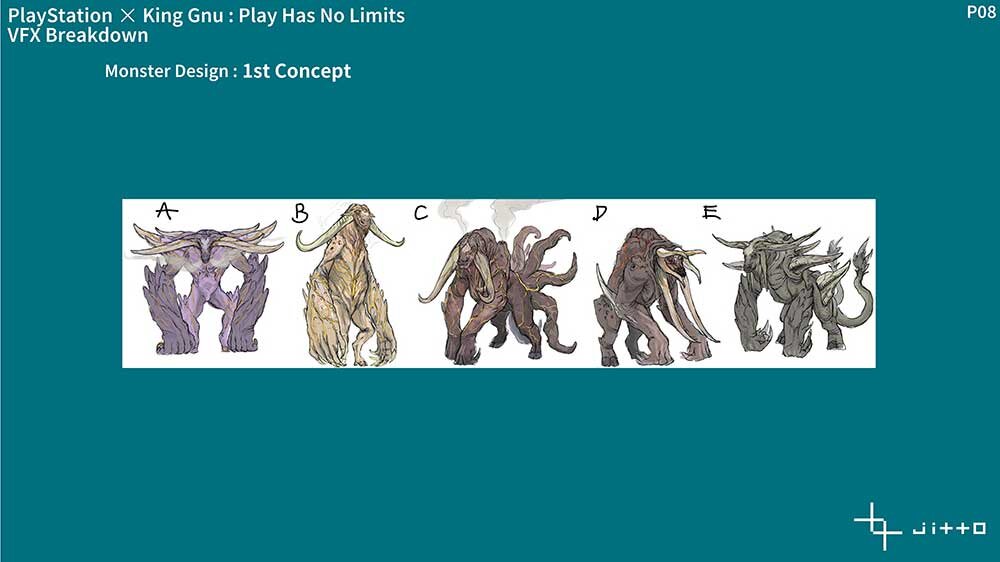

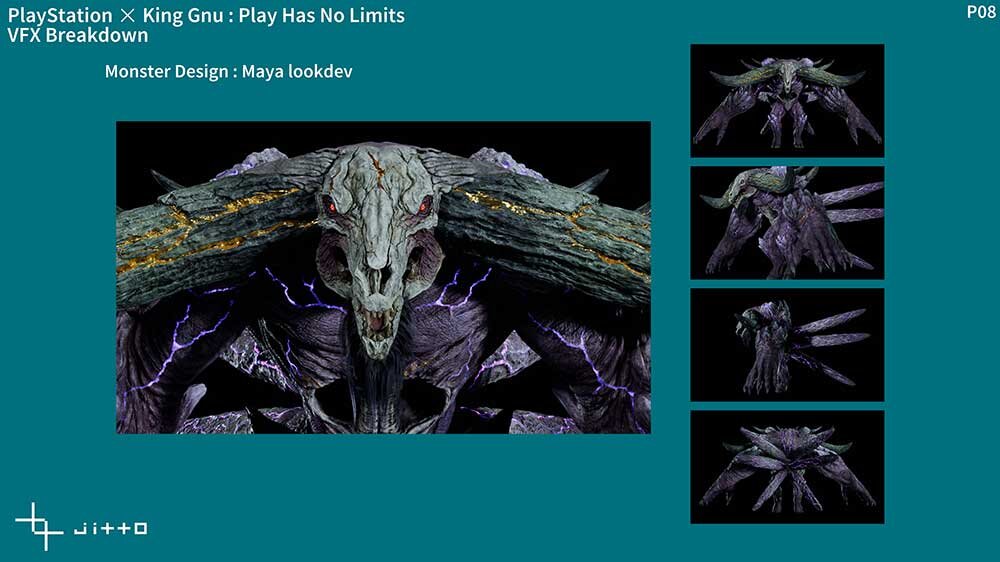

ダークヌーのデザインは、精緻なクリーチャー造形で知られる森田悠揮氏が担当。森田氏はまず5つのデザイン案を提案し、それらを監督と相談した結果、最終的にAパターンが採用されることとなった。

森田氏がZBrushで制作したモデルをjitto側でMayaに持ち込みデータを整理した上で、アニメーションを担当したMORIEに渡し、リギング以降の作業が進められた。

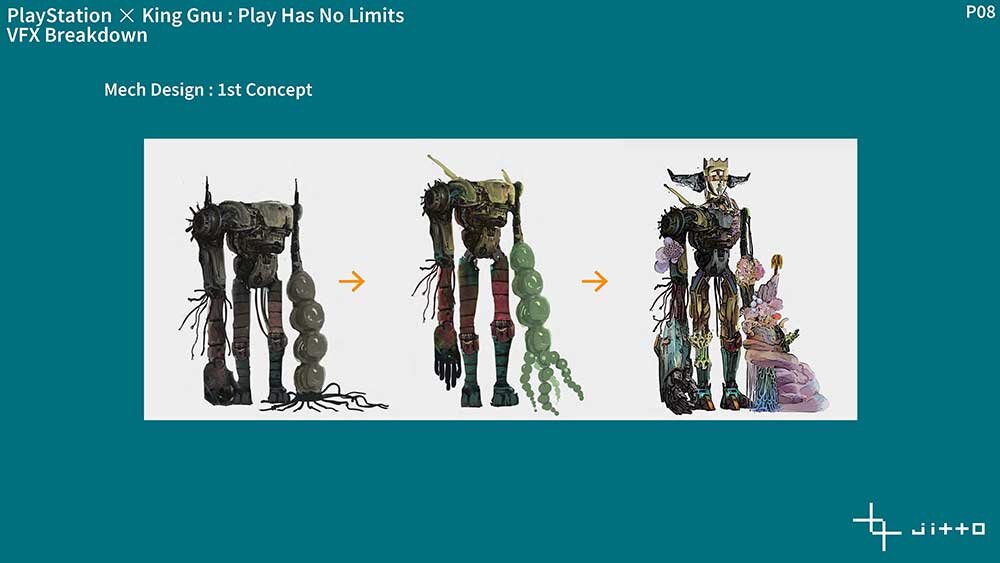

作中に登場するジャイアントヌーは、最初は朽ちたロボットとしてデザインされていたが、試行錯誤を重ねるうちにディテールが変化し、最終的には王冠のある頭部と華やかな色づかいが特徴的なデザインへと進化していった。

この決定稿のデザインについて、高野氏は「監督のセンスだと思う。これを自分で想像しろと言われてもできない。コンセプトデザイナーはこれを形にしてくれるからすごい」と述べた。モデリングは、福田裕也氏が担当。

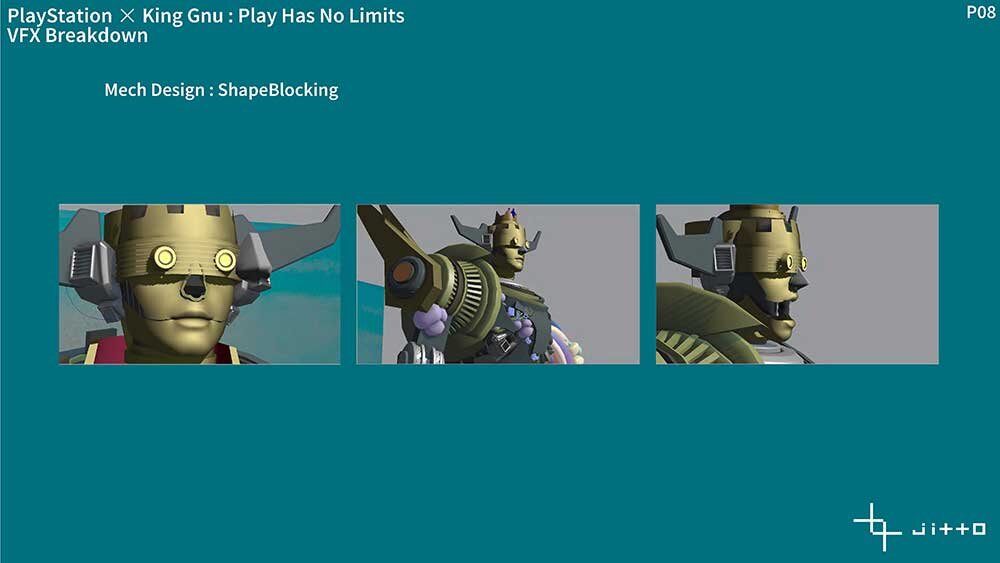

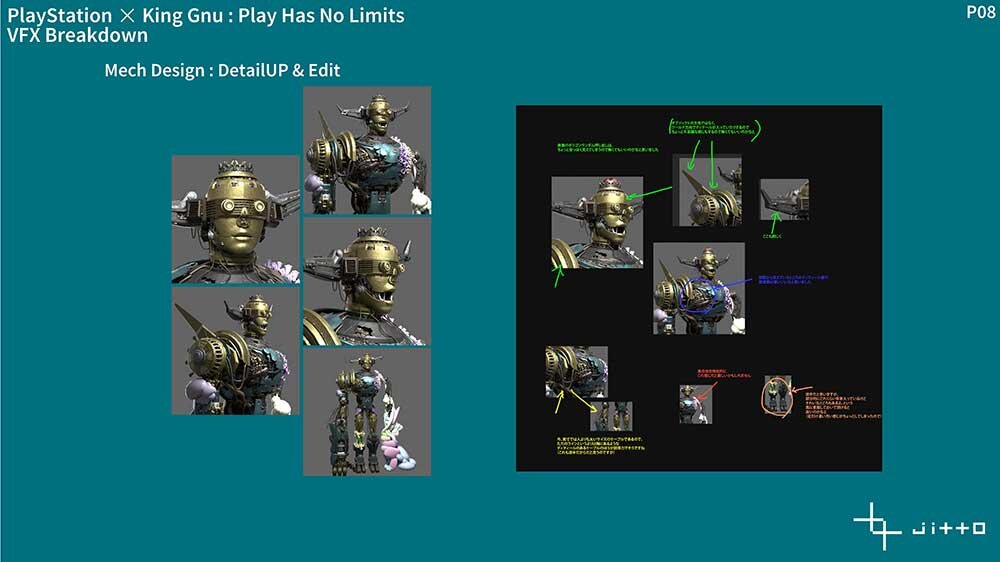

デザインが決定すると、次に絵コンテでの見え方を基にざっくりシェイプを組み合わせていき、バランスを確認しながら監督とディテールを詰めていく。概ね3回程度のやりとりで完成に至ったという。

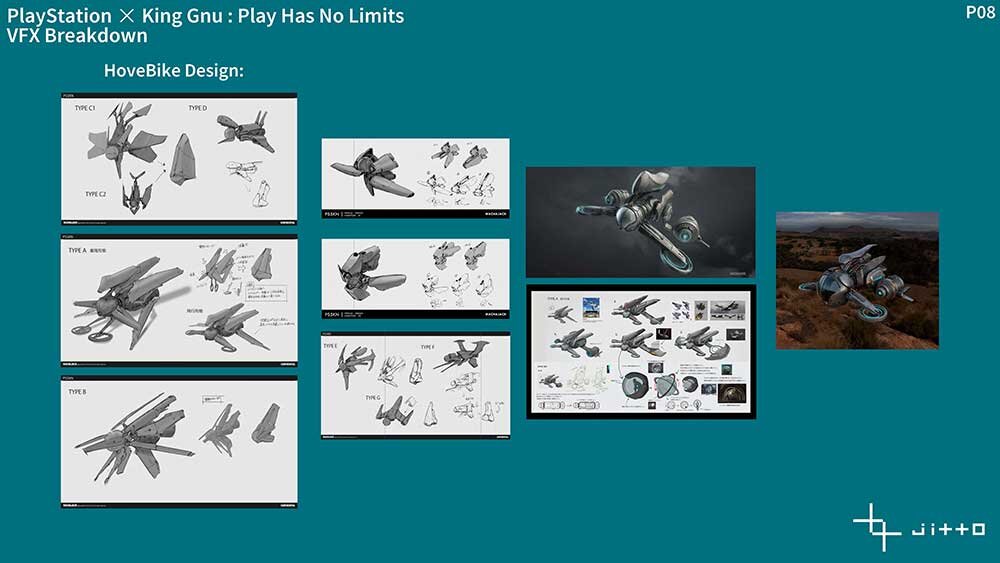

加えて、ジャイアントヌーには鼻の部分が飛行機に変形するという演出があり、この変形ギミックのデザインはWACHAJACKが担当。最終的にジャイアントヌーの鼻に変形する飛行機のデザインが6〜7パターン提案された。「4〜5日くらいで上げてくれて、どれを見せてもいい案ばかりで早かったです」と高野氏。

さらに、これらのデザイン案にWACHAJACKのロゴが入っていることにも言及。「こういうチェックデータにロゴを入れるのはとてもいいと思います。海外のプロダクションでは自分の担当ショットにも全部名前が入っていますよね」

続いて背景制作では、絵コンテの各カットを基にレイアウトを行い、シーンごとの風景が自然に繋がるように背景モデルを仕上げていった。

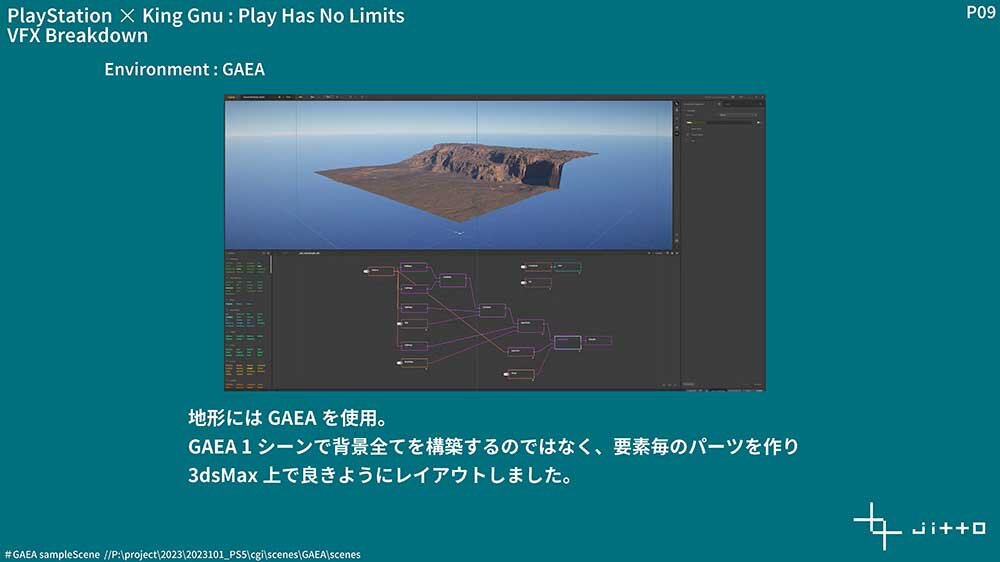

制作には、地形作成ソフトGAEAが使用されている。GAEAはノードベースのUIで直感的に操作できるのが特徴だ。高野氏はその使い勝手の良さに触れ、「何となくいじっているだけで、サクサク作っていける」と、その簡便さを評価した。

監督からのオーダーは「グランドキャニオンのような背景」であり、高野氏はGAEAの地形サンプルを参考にして、オーダーに合う背景パーツを数多く制作。最終的には、それらのパーツをパズルのように組み合わせ、3ds Maxで統合して背景が完成した。

背景制作は、実写撮影の2週間後には完了するというスピーディな進行を見せた。高野氏は、この早さが他のスタッフにも安心感を与えることを強調。「背景が早めに完成していると、キャラクターやモデリングが未完成の段階でも、最低限このクオリティにはなるとわかるので」とその意義を説明した。

<3>Houdiniが活躍した変形ショットの制作

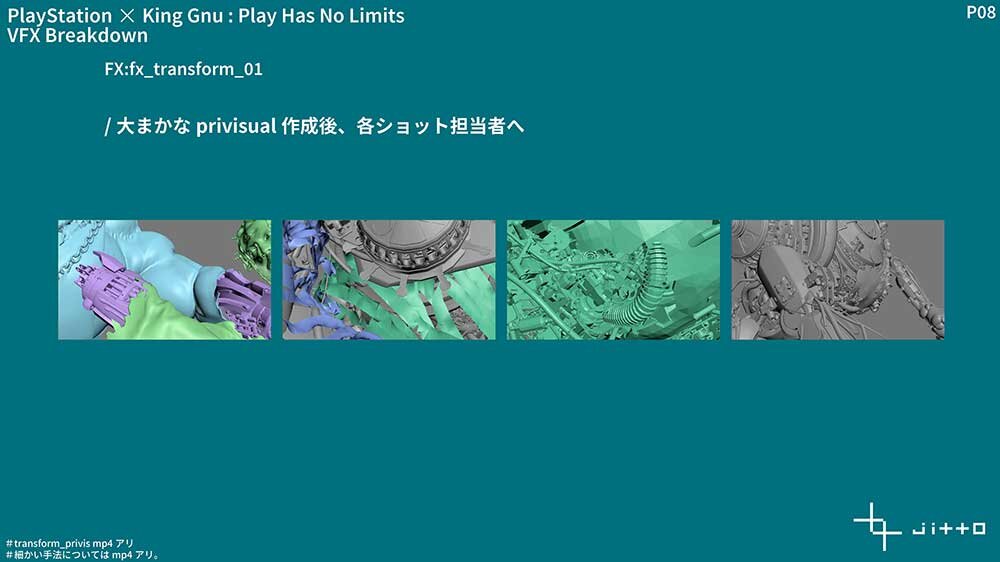

今回の映像で「最も頭を使った」と高野氏が語るのは、King Gnuのメンバーたちが合体してジャイアントヌーにトランスフォームしていくシーンだ。このシーンに関しては、当初具体的なイメージが決まっていなかったため、監督と相談しながら絵コンテを起こすことから始まった。

その後、高野氏は絵コンテを基に3ds Maxを使ってプリビズを作成し、各ショット担当者に共有して作業を進めてもらった。アニメーションの尺やカメラワークを決め込んだ状態のプリビズを提供することで、担当者は作業を進めやすくなったという。

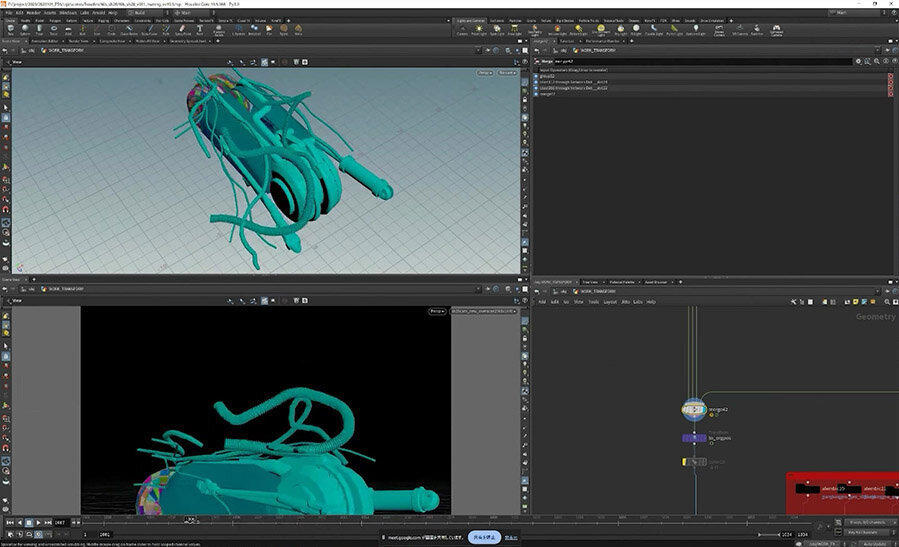

この一連のCG制作プロセスについて、実際にショット制作を担当したjittoの坂本和之氏、泉川健二氏からの解説動画が紹介された。

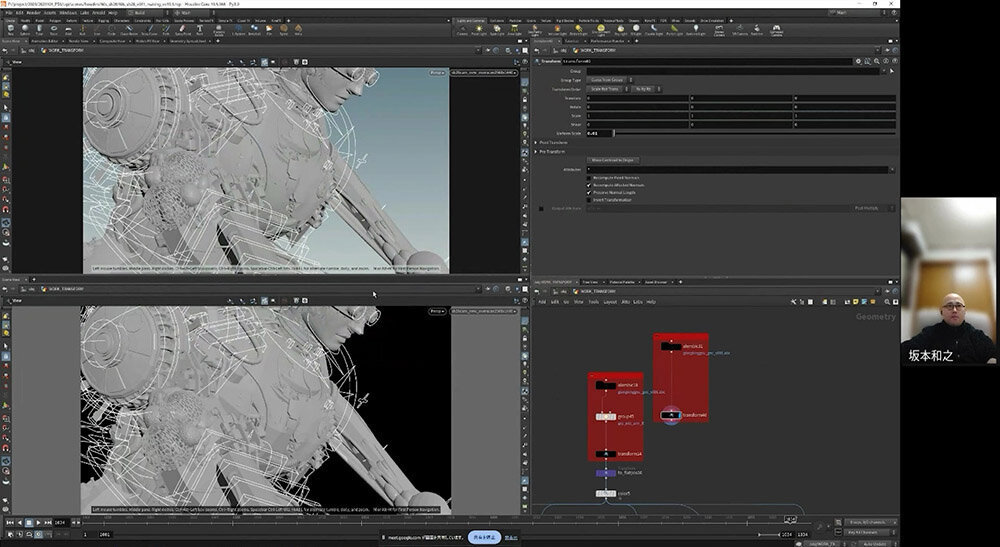

坂本氏は、作業期間が短かったことから、「動いていない部分をなくす」ことに重点を置き、Houdini上でCGモデルのパーツを細かく分け、ひとつひとつピボットなどを追加し、アニメーションを付けていったという。

「ロボットということでちゃんと設計されてつくられているものなので、腕の周りのシリンダっぽいパーツなど動きを連想しやすいモデルが多く、動かすときにあまり悩まずに済みました」(坂本氏)。

これらの作業は全身のパーツに及んだため大変だったが、ノードベースで作業できるHoudiniは親子関係などを気にする必要がなく、楽だったという。

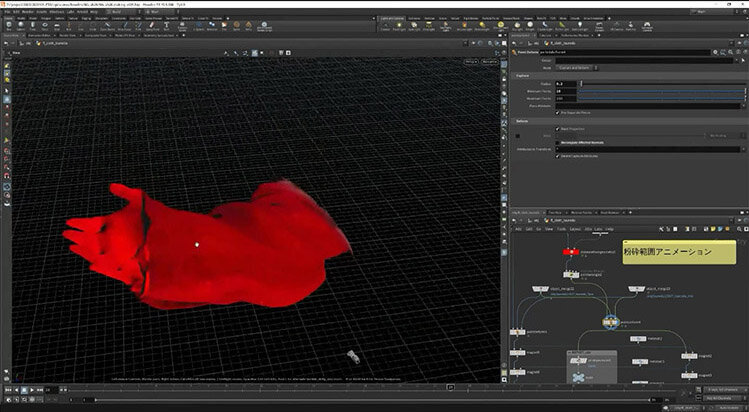

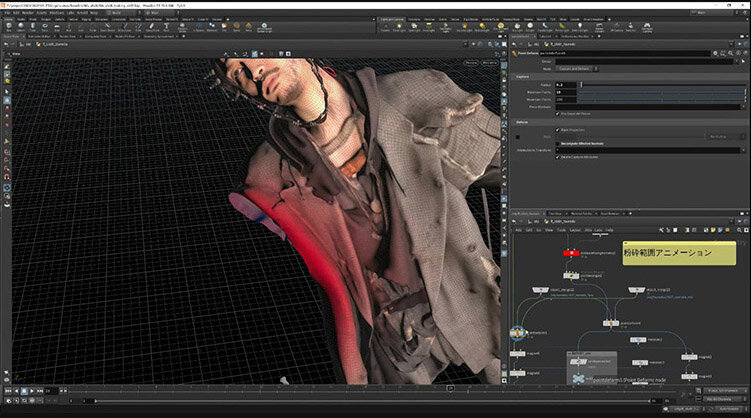

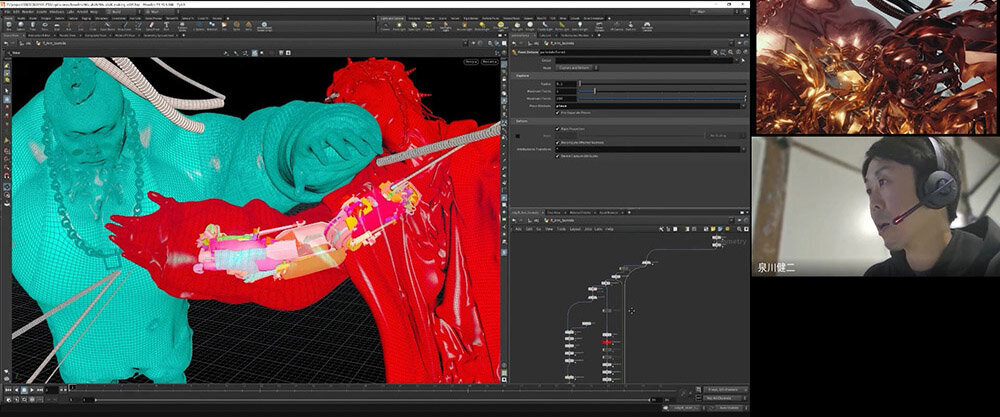

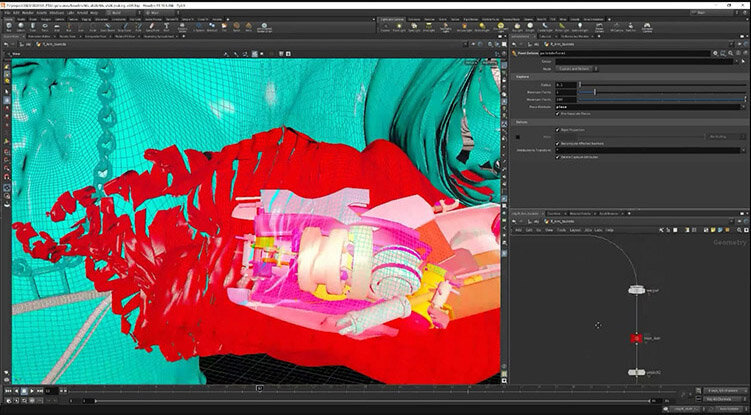

泉川氏は、King Gnuのメンバーが合体するシーンで、衣服がバラバラになるショットを担当。このシーンでは、衣服が短冊状に切れながら剥がれ、ロボット化した腕が見えていくアニメーションが求められた。

衣服の動きをシミュレーションしやすくするため、スキャンモデルにリメッシュを施した上で、衣服が切れながら剥がれる動きをHoudini上でつくり込んでいった。

前腕部分のメッシュを短冊状にスライスし、剥がれる動きをClothシミュレーションで作成。前腕部分のみ切り出して処理をすることで、シミュレーションの範囲を最小限に抑えている。

解説動画の後、高野氏は「複雑そうにみえるかもしれませんが、紐解いたら簡単なことの組み合わせて形になっているという。逆にいうととんでもないことをやってるな、と思わせたら勝ちですよね」と語った。

<4>複数ツールによる素材をディープコンポジットで手軽に合成

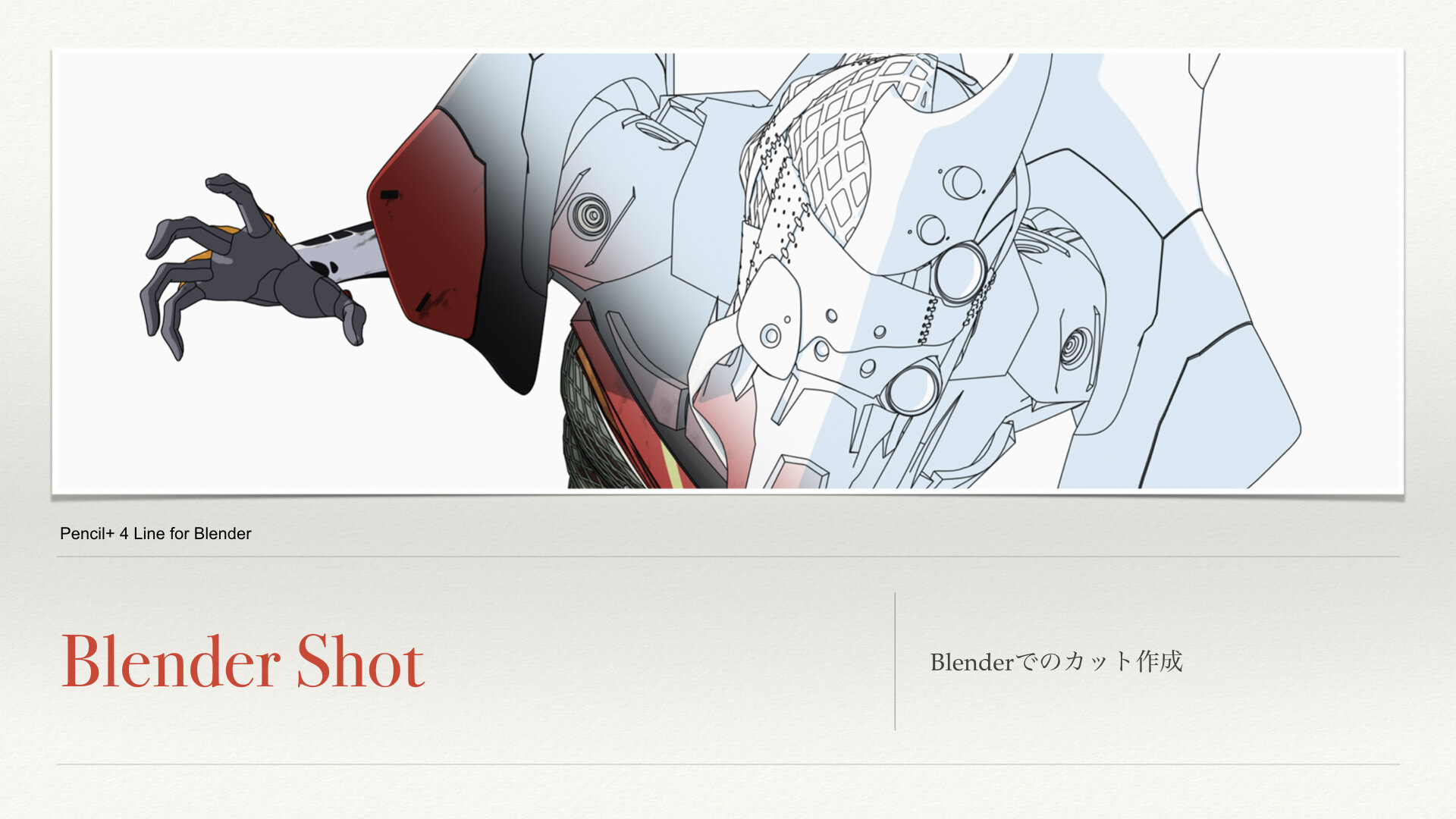

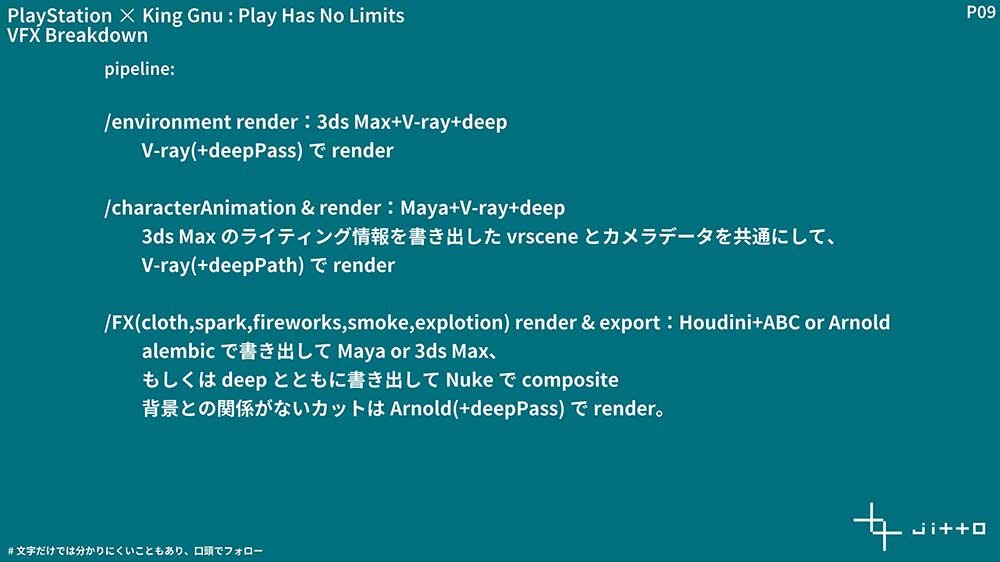

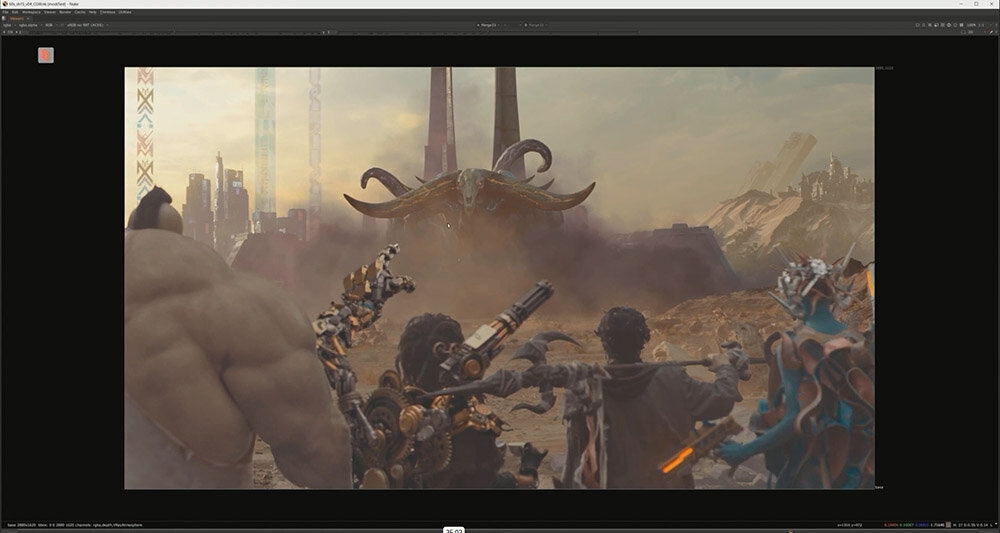

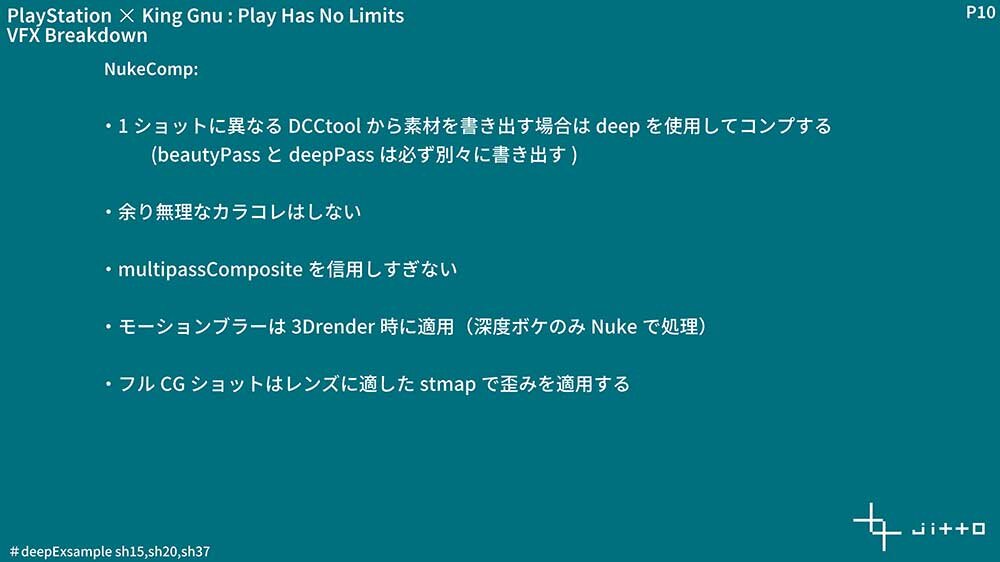

今回の映像は複数のツールで作成されたデータを組み合わせて構築されている。背景は3ds MaxとV-Ray、ダークヌーやジャイアントヌーはMayaとV-Ray、エフェクトはHoudiniによるものだ。

それぞれのツールでレンダリングされた素材の合成には、ディープコンポジットが採用された。レンダリング時にDeep(奥行き情報)をもった素材を書き出してNukeにもちこむと、それを考慮して素材を重ねてくれるというものだ。

「例えばダークヌーの周りの煙を合成するときに、これまでどうしていたかというとダークヌーを非表示に、黒で塗りつぶすなどしてレンダリングをしていたんですけど、そうするとエッジがあやしくなったり、粗が出てしまう。そういうことを解決するにはDeepがいいですね」(高野氏)。

コツとしては、レンダリングしたビューティパスにDeepを含めることもできるが、ビューティにはライティングやリフレクションなど他の要素も乗るため、Deepも乗せると処理が重くなってしまう。そのため、「ライティングも何もしていないシーンでDeepのパスを書き出し、個別で合成するのがオススメです」とのこと。

その他にも、コンポジット工程では「映像の嘘くささ」を避けるため様々なポイントに留意された。

まず、無理なカラーコレクションを避けること。例えば青いクルマのモデルを赤く変えるような調整は可能ではあるが、「そうすると映像の他の部分にも影響が出て、結果的にいろんなことにウソをついていくことになる。CGで対応できることはCGでやった方がいいです」と高野氏。

また、「マルチパスコンポジットを信用しすぎない」とも語った。Nukeでは、レンダリングされた素材をノード内で分解し、再度組み合わせて調整することができる。しかし、自由に調整できる一方で、それを多用することが映像を不自然にするリスクも伴うため、高野氏は「何でもできてしまうからこそ、あえて微調整にとどめておく」と慎重な姿勢をみせた。

<5>サイコムのPCがもたらした、安定性のある制作環境

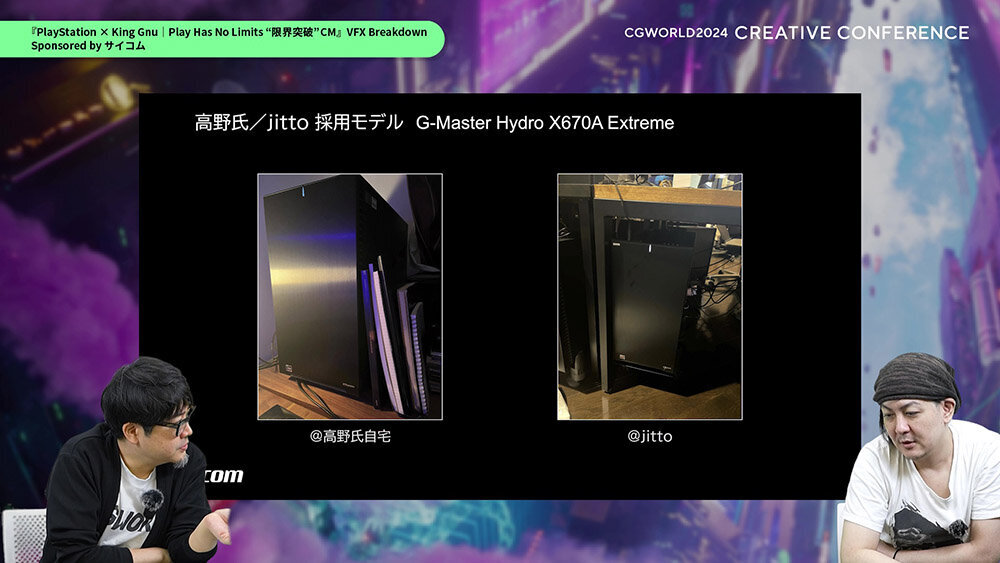

講演の終盤には、高野氏の作業を支える制作環境について詳しく語られた。高野氏が制作に使用しているPCは、BTOパソコンメーカーサイコムの「G-Master Hydro X670A Extreme」だ。

一般的に、BTOパソコンはメーカー製に比べて価格が抑えられているため、コストパフォーマンスが注目される一方で、トラブルが発生しやすいという課題もある。ところが、サイコムのBTOパソコンはそうではないという。

高野氏は20年ほど前に働き始めた頃、PCを自作していたがトラブルも多かった。そこで安価なBTOパソコンを購入して使ってみるも、2~3年もすると動作が不安定になってしまうため、より安定したものを探す中でサイコムに行き着いた。

高野氏がサイコム製のBTOパソコンを導入したのは8年前。その安定性は抜群で、「年に一度、PC内部の掃除をするだけで8年以上稼働している」と話す。このPCの導入には80万円ほどの費用がかかったが、それでも「安定性を買うための投資だった」と強調した。今回の「限界突破CM」のような高負荷の制作環境を構築する場合、サイコムのBTOパソコンは有力な選択肢になるだろう。

サイコムの佐藤 明氏からは、新製品「Lepton Hydro WSX870A」(以下、WSX870A)の紹介が行われた。Leptonシリーズはクリエイター向けに設計されているモデルで、特にWSX870AではCPUだけでなくビデオカードも水冷方式を採用している点が特徴だ。

佐藤氏によると、「長時間稼働を前提とした制作環境に対応するため、水冷式を採用した」とのこと。この水冷式ビデオカードはサイコムが独自に開発したものだ。

高野氏は水冷式について「PCが非常に静か」と評価した。従来の空冷式PCでは、高負荷時にCPUを冷却するためのファンが大きな音を立てることが課題だったが、水冷式ではその問題が解消され、より快適な制作環境が実現するという。

水冷式と聞くとメンテナンスの煩雑さが懸念されるが、WSX870Aはメンテナンスフリーが売りのひとつでもある。さらに、365日稼働させても5年間トラブルが起きない、安定性に優れた設計になっている。

「限界突破CM」の制作背景を通じて明らかになったのは、VFX映像の制作において重要なのは、いかに嘘くささを排除して自然にみせるかということだ。現実の人物を扱うVFX映像だからこそ、破天荒な世界観であってもリアリティを感じさせなければならない。そのためには何を工夫すれば良いのか、制作のヒントにあふれた貴重な講演となった。

PCの購入に関するお問い合わせ

株式会社サイコム

TEL:048-994-6070/Mail:pc-order@sycom.co.jp

平日10時~12時、13時~17時(土日祝祭日はお休み)

www.sycom.co.jp

TEXT_葛西 祝 / Hajime Kasai

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)