昨今の映像・VFXの現場では、案件の大型化と同時進行が当たり前となり、CPUに依存するレンダリングやシミュレーションの負荷が飛躍的に増加している。そうした状況で注目を集めているのが、圧倒的なコア/スレッド数とマルチタスク性能を誇るAMD Ryzen™ Threadripper™だ。

ここでは、最近Ryzen Threadripperを導入したという株式会社DEFTの代表・子安 肇氏に取材を実施。同社では、従来10時間かかったレンダリングがわずか7分に短縮。さらに、Ryzen Threadripperのマルチタスク性能により、複数のレンダリングをバックグラウンドで走らせながらコンポジットやシミュレーションを並行できるようになり、大幅な工数削減とコスト節約を同時に実現したという。

そこで、今回は子安氏が導入したAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX、そして最新のRyzen Threadripper 9980Xについて、子安氏が実施した詳細なベンチマークとコストシミュレーション結果から現場での実感まで、幅広く伺った。

少数精鋭で幅広いCG制作を手がけるDEFT

CGWORLD編集部(以下、CGW):まずは子安さんとDEFTについてお聞かせください。

子安 肇氏(以下、子安):業界歴は20年以上になりまして、2年半ほど前にDEFTを創業しました。社名には「手際が良い」といった意味が込められています。

DEFT 代表取締役

20年以上CG/VFX業界に携わり、2023年にDEFTを創業。TVCMやMV、遊技機、映画など、ジャンルにとらわれない様々なプロジェクト経験を持つ。

www.deft.to

X:x.com/HajimeKoyasu

CGW:どういった案件が多いですか?

子安:CGに関わる仕事全般ですね。ミュージックビデオやテレビCM、ゲーム、そして映画も手がけています。最近では、2025年9月公開の劇場映画のプリビズで参加しましたし、テレビドラマでは数話に渡りCGエフェクトの制作も担当しました。あるCMでは、tyFlow PROをフル活用したりForest Pack Proで大量の芝生や木々を生成する背景CG制作も担当しています。

CGW:スタッフは5名とのことですが、全員がアーティストですか?

子安:1名はモデリング担当で、4名はジェネラリストで幅広い工程を担当しています。また、大阪の会社と業務提携をしており、Mayaのアニメーションやリギング案件もワンストップで対応しているので、総勢10名~12名の体制を敷いています。

CGW:メインツールやマシンを教えてください。

子安:メインツールは3ds Maxで、シミュレーションにはtyFlow PROとChaos Phoenix、スキャッタリングにはForest Pack。MayaやUnreal Engineも使います。レンダラはV-RayとArnold、コンポジットはAfter Effectsが基本ですね。マシンはWindowsが中心で、私はRyzen Threadripper PRO 7985WXを、他のスタッフはAMD Ryzen™ 7などを使っています。

レンダリングが10時間から7分へ ——Ryzen Threadripper導入の衝撃

CGW:子安さんはRyzen Threadripperをお使いですが、導入のきっかけは?

子安:当社のそれまでの主力マシンは10コア/20スレッドのCore i9を搭載したPCでしたが、電力消費と各PCのメンテナンスの負荷の高さを感じていました。それで、Ryzen Threadripperが登場してからというもの、「いつか切り替えよう」と内心思っていたんです。

CGW:なるほど。タイミングを待っていたのですね。

子安:そうなんです。そうした中で、あるスタッフがプロジェクトの途中で抜けなくてはならない状況になって、私が予定外で引き継ぐことになりました。加えて元々私が持っていた案件はカット数が多く、当時のPCスペックではレンダリングに1フレーム10時間もかかる状況でした。そこで、以前から気になっていたRyzen Threadripperの導入を決めたんです。

CGW:導入後、レンダリング時間はどうなりましたか?

子安:Ryzen Threadripper PRO 7985WXを導入したのですが、レンダリングが驚くほど短くなりました。10時間かかっていたのがわずか7分で終わったんです。このスピードは本当に衝撃的で、関係各所に自慢しましたね(笑)。

CGW:10時間が7分、ですか……。圧倒的に速度が向上しましたが、制作スタイルに変化が出ましたか?

子安:レンダリング待ちの時間がほとんどなくなって、休む暇がなくなりましたよ(笑)。レンダリングをバックグラウンドで回している間に、別の案件のコンポジットを進めたり、時には4つの案件のレンダリングを同時に回したりしていました。CPUのコア数が多いと、V-Rayのバケットレンダリングで多数のバケットが同時に計算されるので、非常に効率的です。

Ryzen Threadripper 9980X+4台でレンダリング時間と消費電力を検証

CGW:今回、新たにRyzen Threadripper 9980Xを搭載したサイコム製PCを検証いただきました。

検証機 Lepton Hydro WSTRX50A

- CPU

AMD Ryzen Threadripper 9980X

- CPUクーラー

サイコムオリジナルAsetek 636S-M2 + Noctua NF-F12 PWM x3

- MB

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

- メモリ

256GB[64GB*4枚]DDR5-5600

- VGA

サイコムオリジナル水冷仕様 Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB

- SSD

Crucial T700 CT1000T700SSD3

- ケース

Antec P20CE

前面ファン[Noctua NF-A12x25 LS-PWM]

背面ファン[Noctua NF-A12x25 PWM]

- 電源

Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0[1000W/80PLUS Gold]

- OS

Windows 11 PRO

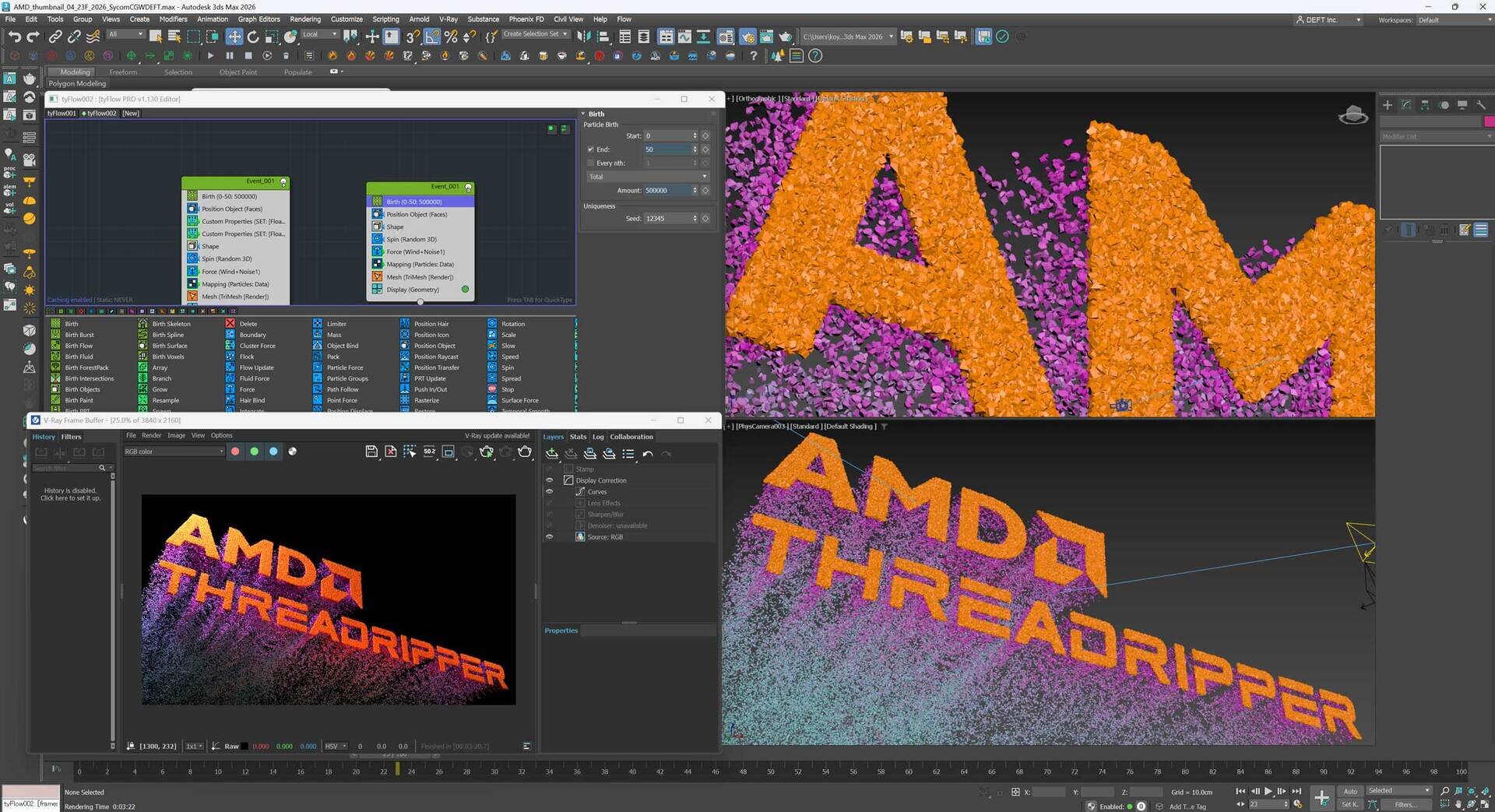

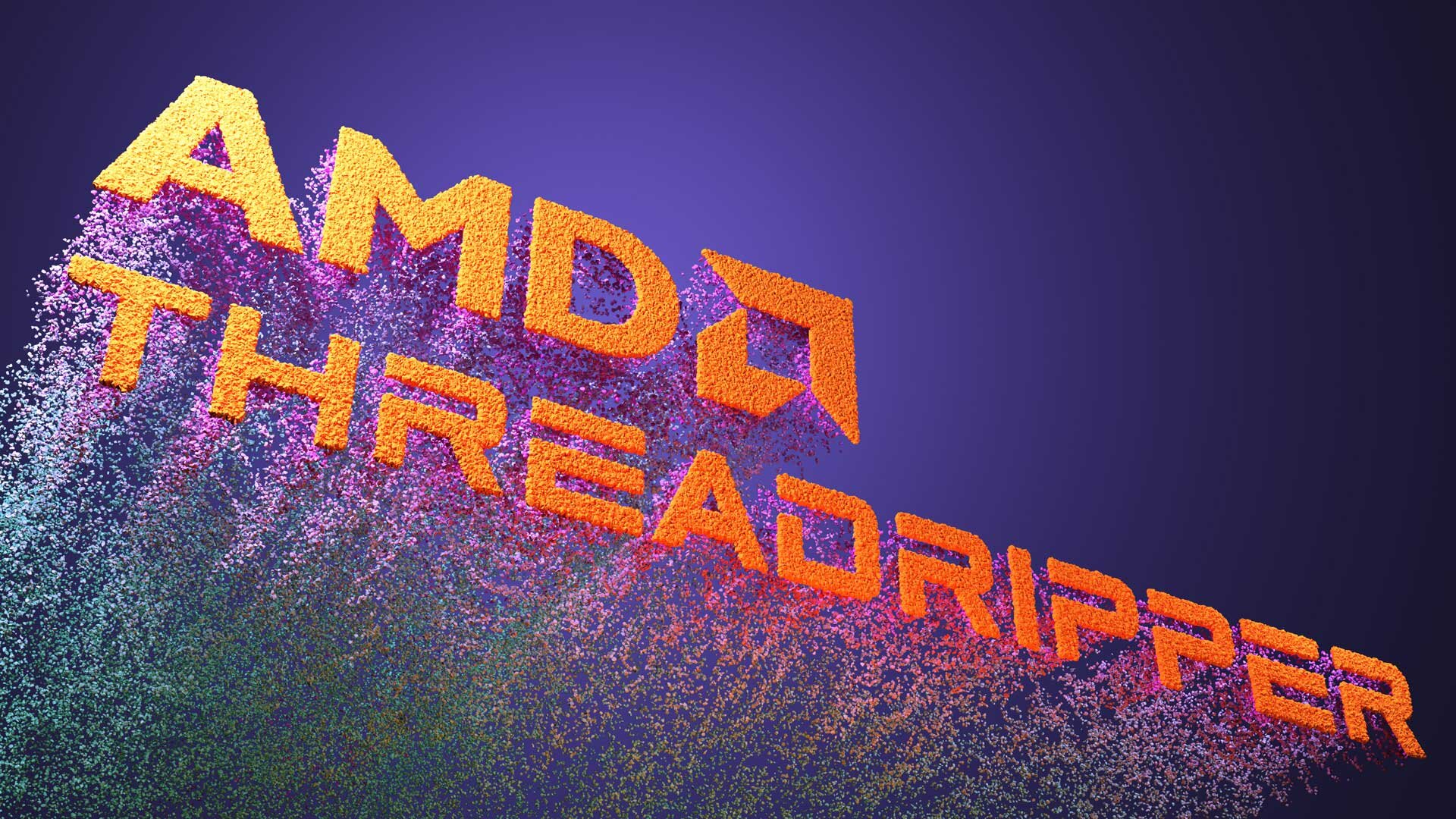

子安:今回の検証は、3ds Max 2026、tyFlow PRO、V-Ray 7を使い、120万パーティクルをジオメトリに置き換え、V-RayのGIを使用し、Image SamplarのTypeをBucketに設定したシーンです。この設定にした理由は、制作時の作業をBucketで行うことが多く、CPUの数に伴ってBucketが増減する性質をRyzen Threadripperの128スレッドで余すところなく活用できるようにするためです。

また、ジオメトリには石のような多面体のディテールを持たせているのと、遊び心として、3DFXでサイコムさんのロゴも計算してみています。

今回、このシーンを使ってレンダリング時間と消費電力(電力モニタとしてHWMonitorやNZXTCAMなどを使用)のベンチマークを行いました。ベンチマークしたのは5台のマシンで、サイコムさんのRyzen Threadripper 9980X、当社のRyzen 7 5700X、以前使用していたCore i9とCore i7、そして私が普段使用しているRyzen Threadripper 7985WXです。

CGW:そもそも、3ds MaxのメニーコアCPUへの対応状況はどうなっていますか?

子安:全く問題ありません。3ds MaxはWindowsのプロセッサアフィニティ(特定のプロセスやスレッドが、コンピュータの特定のCPUコアに割り当てられる設定)の設定内容に関係なく、レンダリング時にCPUをリセットしてすべてのコアを使用するプログラムです 。ですから常に最大限のパフォーマンスで計算が行われます。

CGW:なるほど。では安心ですね。

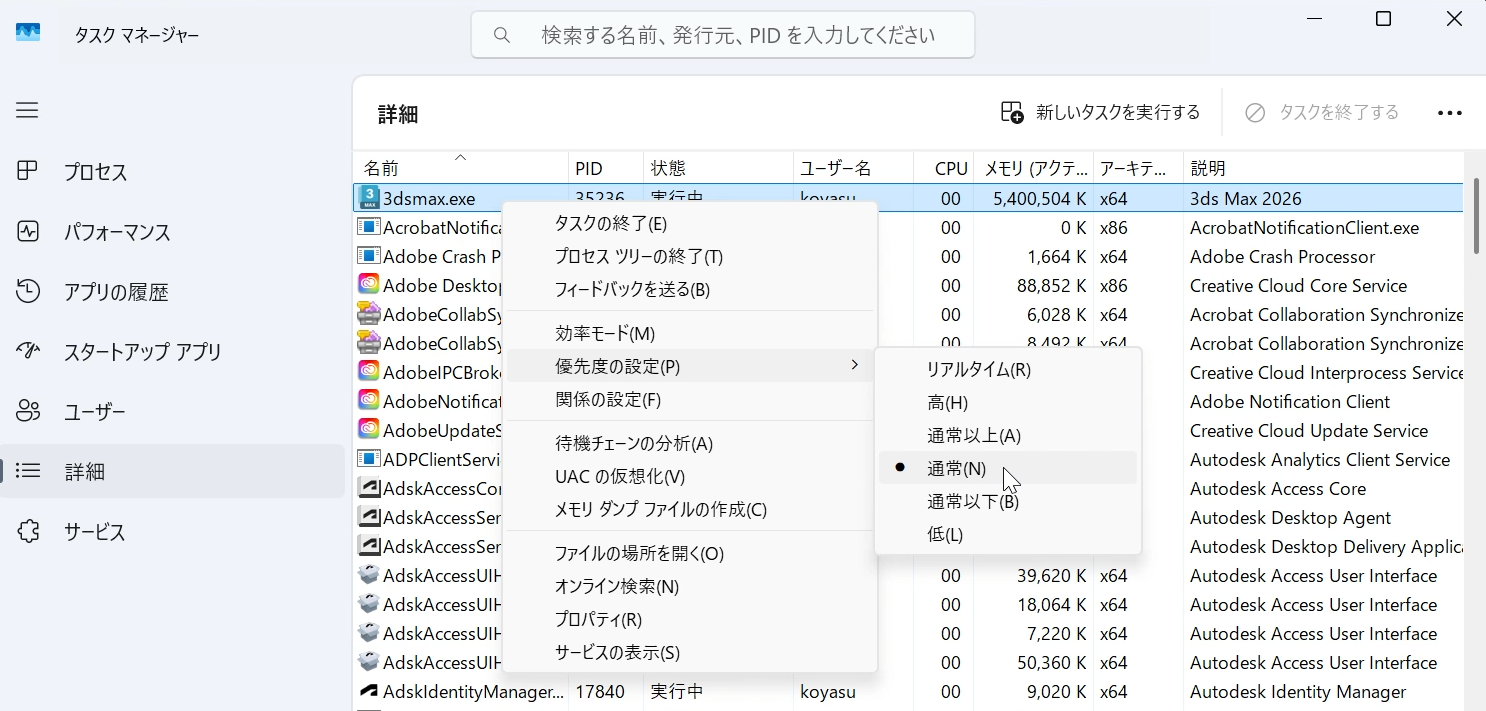

子安:はい。もしレンダリング中にAfter Effectsなどの作業をしたいなという場合は、タスクマネージャーから3ds Maxの優先度を「通常」または「通常以下」に設定することで、CPUの負荷を調整することもできます。

CGW:検証結果はどのようなものでしたか?

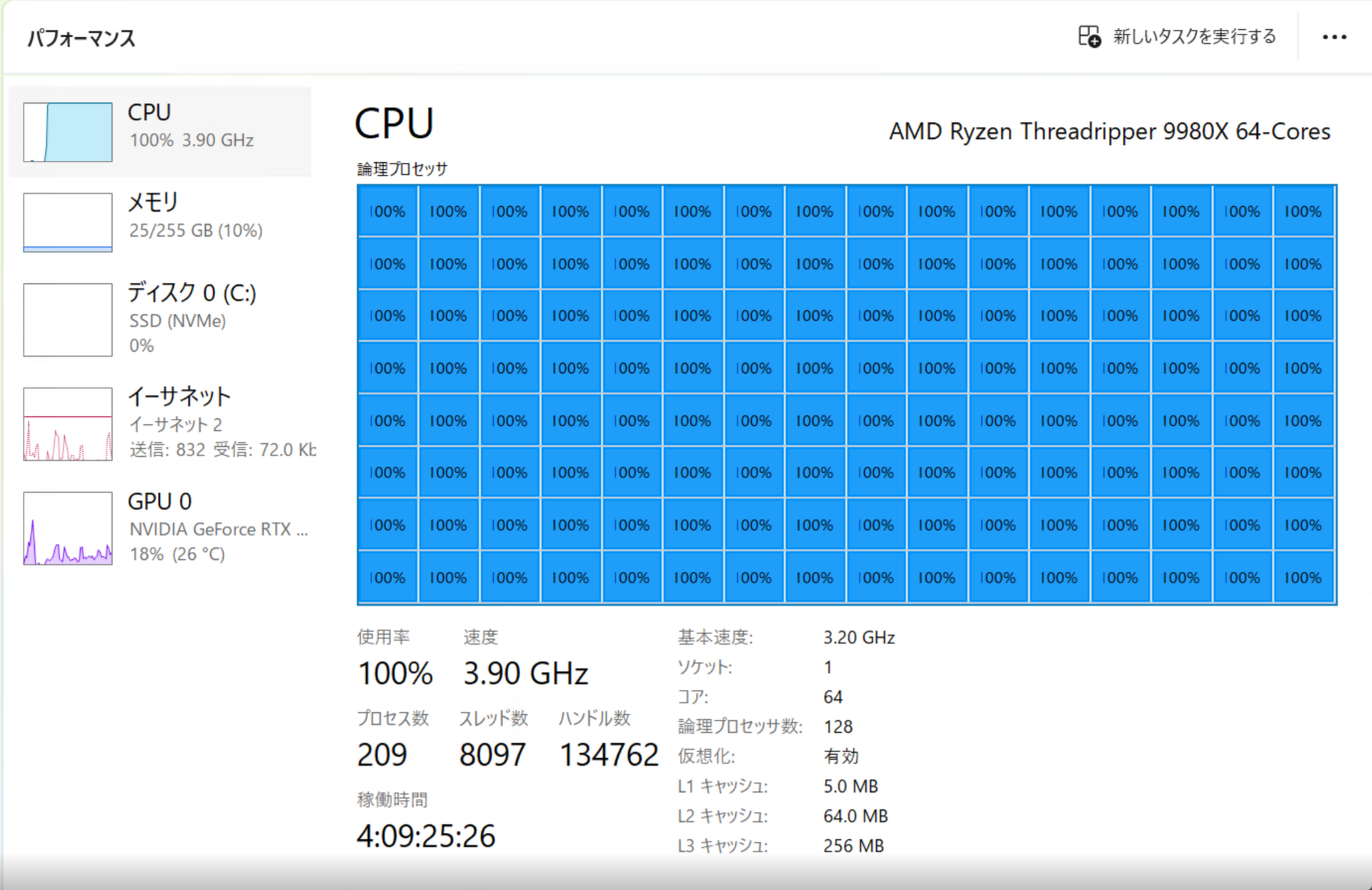

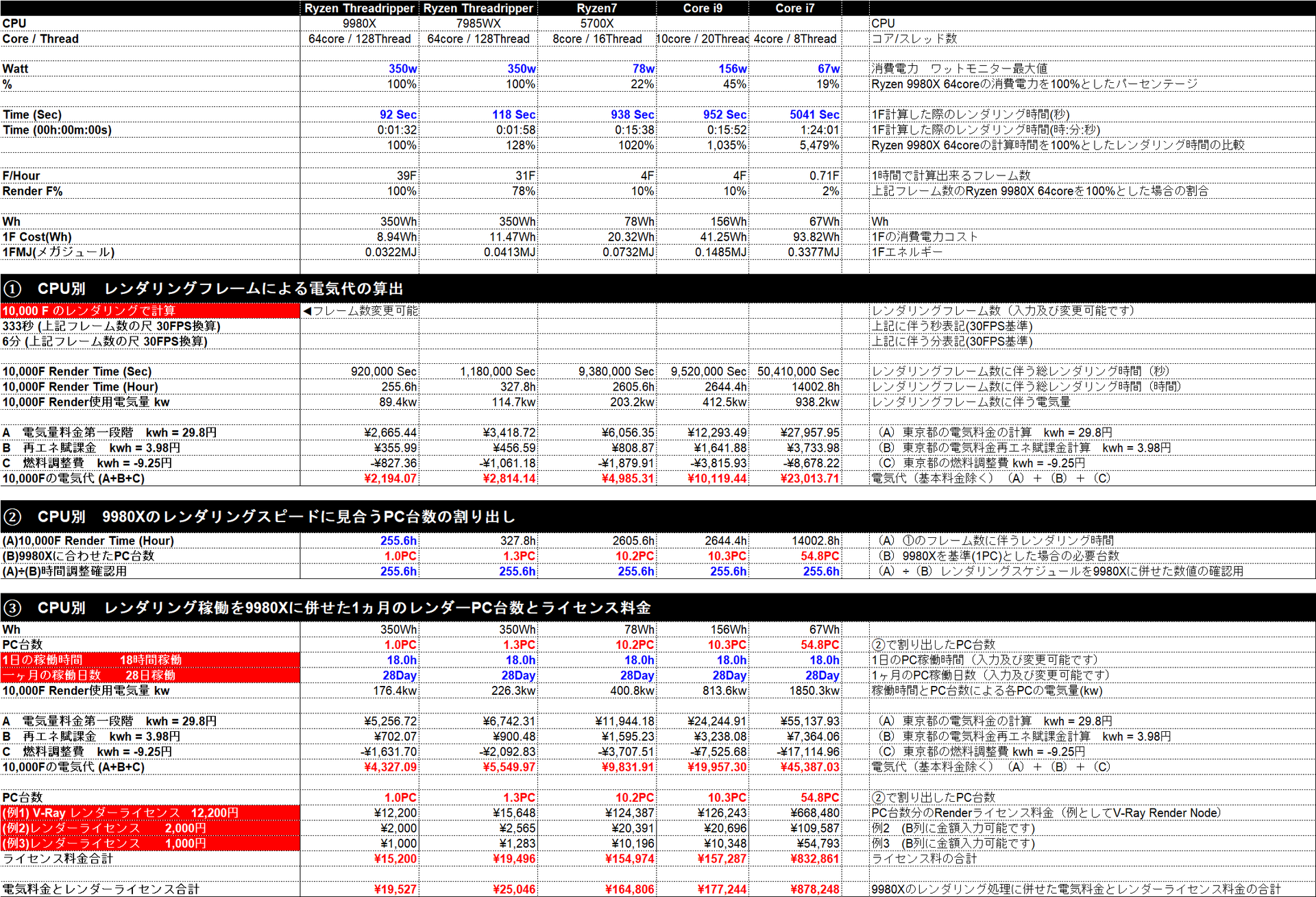

子安:1フレームあたりのレンダリング時間では、当然ながらRyzen Threadripper 9980Xが92秒と最速でした。Ryzen Threadripper 7985WXの118秒を大きく上回っていますし、Ryzen 7 5700Xの938秒、Core i9の952秒、Core i7の5,041秒と比べると、その差は歴然です。特にCore i7と比較すると、約55倍も速い結果となりました。

※電気料金は、東京都の料金体系からChatGPTが算出

CGW:これほどまでに差が出た要因は何だと思いますか?

子安:やはりCPUのコア/スレッド数の差が大きいです。Ryzen Threadripper 9980Xと7985WXはどちらも64コア/128スレッドですが、Ryzen 7は8コア/16スレッド、Core i9は10コア/20スレッド、Core i7は4コア/8スレッドです。

CGW:確かに、数に大きな差がありますね。

子安:はい。V-Rayでは、CPUのコア数に応じてレンダリングバケットが増減するので、128スレッドをフル活用できるのが魅力です。また、検証用のサイコム製PCはメインメモリを256GB搭載しています。私のRyzen Threadripper 7985WXマシンは128GBですから、より大容量でメモリアクセス速度も向上しているはずで、その点の影響もあると思います。

Ryzen Threadripper 9980Xなら、レンダリングコストも大幅削減

CGW:コスト面ではいかがでしょうか?

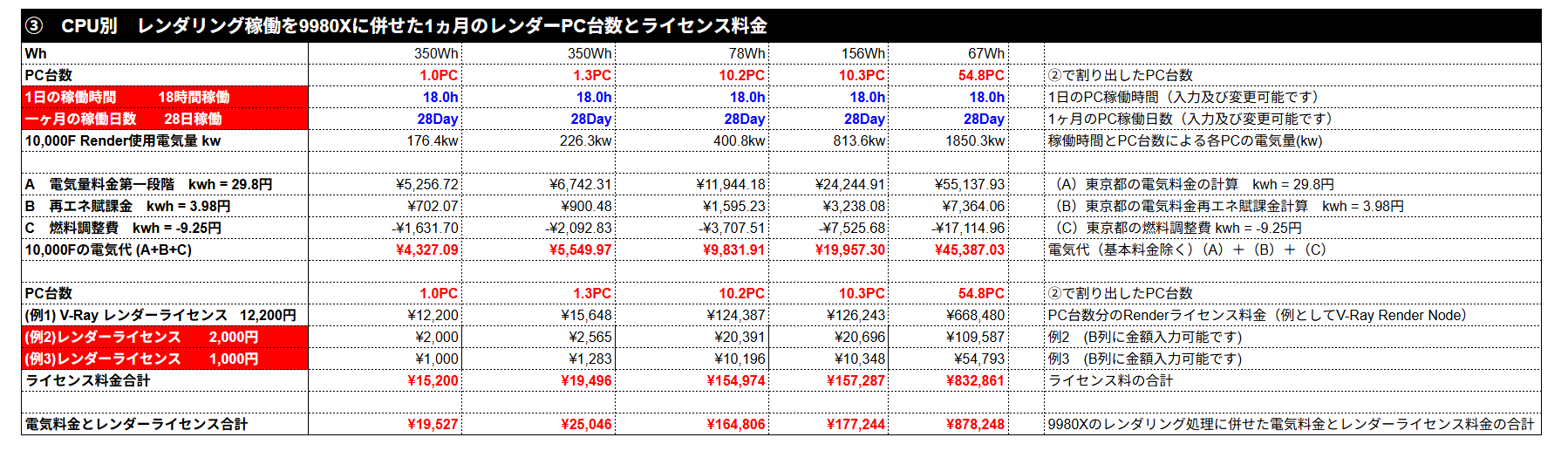

子安:レンダリングコストを電気代とライセンス費用で比較しました。10,000フレームのレンダリングにかかる電気代は、Ryzen Threadripper 9980Xが約2,194円でした。Core i9では約10,119円、Core i7では約23,013円となり、大幅なコスト削減が可能です。

CGW:ライセンス費用も大きな要素ですね。

子安:その通りです。V-RayやArnoldなどのレンダラはPC1台ごとにライセンス費用がかかります 。もしCore iシリーズのPCを複数台使ってRyzen Threadripper 9980Xと同じレンダリング速度を出そうとすると、10台以上のPCが必要になります。Ryzen Threadripper 9980X 1台であれば、ライセンス費用は1台分で済みます。この差は非常に大きいです。

CGW:物理的な運用面での変化はありましたか?

子安:消費電力が低いので、オフィスのアンペア数を気にしすぎなくてよくなりました。今まではピーク時にエアコンもガンガンつけないと部屋が暑くなってしまっていましたが、現在では50台分相当の作業を1台でこなせるようになったので、エアコン代も安くなったかもしれません。今回のサイコムさんの検証機は静音性も非常に高く、PCが動いているのか心配になるほどです。騒音がないことで、仕事の息継ぎがしにくくなるという心理的な変化も感じました(笑)。

CGW:Ryzen Threadripper 9980Xの実力を見るのに他にされたことはありますか?

子安:はい。いくつかやってみまして、動画にしてあるので 見てください。まずは3ds Max上でForest Packで芝生をつくり、動画のレンダリングやVRayFrameBufferでエレメントを切り替えている様子です。AO (アンビエント・オクルージョン)表示の際、大量に生やしている芝生のディテールが分かると思います。

子安:続いて、3ds Max上でtyFlowを使ったロゴをV-Rayでレンダリングしている様子です。 128スレッドがフル稼働し、高速でレンダリングが行われている様子が確認できると思います。

子安:もうひとつは少し方向性を変えて、DaVinci Resolveでの作業を録画してみました。Nikon N-RAW(8.3K)の撮影素材を取り込んでスタビライズを適用したり、LUTを適用したグレーディング作業を行っても、サクサクと表示されているのがわかると思います。

CGW:こうして画面で見るとRyzen Threadripper 9980Xがいかにパワフルかが直に伝わってきます。

クリエイターとRyzen Threadripperマシンの相性は抜群

CGW:今回、サイコム製PCを試用してみていかがでしたか?

子安:非常に良い体験でした。特にクリエイター向けの配慮が行き届いていて、デスク下にPCを置くことを想定してUSBポートが上部についていたり、Noctua製ファンを使用するなど、静音性にこだわっているなあと感心しました。

CGW:制作現場では、他にどのような点でRyzen Threadripperを活用できますか?

子安:先ほども触れましたが、Windowsのタスクマネージャーでタスクの優先度を操作することで、CPUを最大効率で活用しながらマルチタスクを快適に行うことができます。私はこの機能を活用して、レンダリングジョブをバックグラウンドで複数回しながら、メインの作業を進めています。4つの案件のレンダリングを同時に回したりできるのは、本当にRyzen Threadripperのおかげです。

CGW:他のクリエイターはRyzen Threadripperをどのように活用しているのでしょう?

子安:夜間、レンダーファームのようにレンダリングマシンとして使用しているという話はよく聞きますね。また、ライティングアーティストが最初の1枚のサンプルを出すためにハイスペックマシンを活用して、その後はレンダーファームでじっくりレンダリングするといった使い方も有効です。物理シミュレーションの計算に特化したシミュレーションマシンとして活用しているアーティストもいると聞きます。

CGW:ご自身でもシミュレーションに活用されていますか?

子安:はい。当社では3ds MaxとtyFlow PRO、Phoenixでシミュレーションを行っています。今までは、まずピッチの大きなグリッドでシミュレーションを行い、徐々に詳細設定に移行するという手順でしたが、Ryzen Threadripperを導入してからは、最初からある程度細かいディテールで始められるようになりました。

CGW:導入コストの回収期間はどのくらいだと思いますか?

子安:私はRyzen Threadripper 7985WX搭載マシンを約210万円で導入しましたが、ものの数ヶ月でコストを回収できたと感じています。1台にDeadlineで他のスタッフがアクセスしながら4案件のレンダリングを回し、かつ同じPCで別案件の作業も可能と考えると、半年あればペイできるでしょう。

CGW:最後に、PC購入を検討中の読者にメッセージを。

子安:PCのスペックを上げることは、できることや表現の幅を拡げることです。今まではできなかった細かいディテールのシミュレーションも、Ryzen Threadripperを使えば最初から詳細設定で始められます。クリエイティブの可能性をハイエンドマシンが切り拓いてくれるのです。Ryzen Threadripperは仕事の効率を上げてくれるだけでなく、DEFTが創り出す作品のクオリティの向上にも大きく貢献している、優れたCPUです。ぜひ選択肢のひとつに加えてほしいと思います。

TEXT_kagaya(ハリんち)

EDIT_遠藤佳乃(CGWORLD)

PHOTO_大沼洋平