2024年10月19日(土)、アニメ制作技術の総合イベント「あにつく2024」が秋葉原のUDX GALLERY NEXT/UDX GALLERY/アキバスクエアにて開催された。

今年で10周年を迎えた「あにつく」では従来のセミナーに加えて、ワークショップや展示ブースを開いて規模を拡大し、例年以上の盛り上がりとなった。本記事ではグラフィニカのセミナー「実験的ショートフィルム『Forest Tale』山あり谷あり」の模様をレポートする。

関連記事

劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』CygamesPicturesのCGスタッフが語るBlenderの活用~あにつく2024(1)

ENGIのCGチームが語る「3DCGならではのアニメづくりのおもしろさ・働く上で大切なポイント」とは?~あにつく2024(2)

セルシェーディングアニメで「CGっぽい違和感」をなくすための情報変化量とは? StudioGOONEYSが目指すアクティングアニメーション演出~あにつく2024(3)

イベント概要

「あにつく2024」

主催:株式会社Too

日時:2024年10月19日(土)

会場:UDX GALLERY NEXT/UDX GALLERY/アキバスクエア

参加料金:無料

www.too.com/atsuc/y2024

スタイル転写を3DCGアニメに活用

オリジナルの映像から多彩なスタイルの作品を制作へ

セミナー「実験的ショートフィルム『Forest Tale』山あり谷あり」には、グラフィニカからアニメーションディレクターの小野竜太氏、コンポジットディレクターのサイトウタカオ氏、プロデューサーの齊藤 史氏、3DCG部マネージャーの浦山 大氏が登壇。「あにつく」でも珍しい実験映像にまつわるセミナーには多くの受講者が参加した。

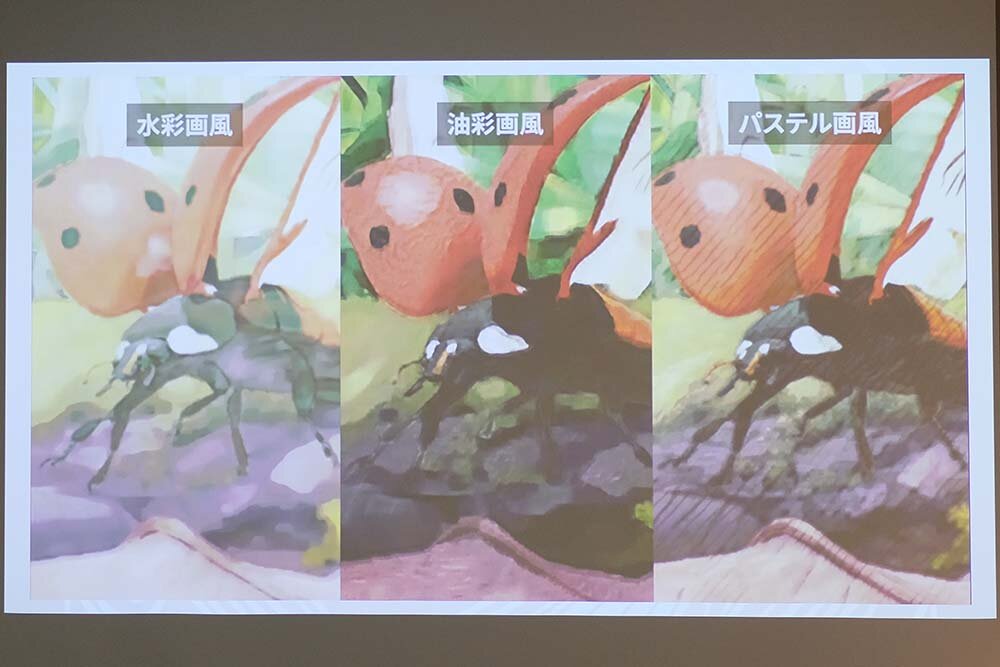

グラフィニカはこれまでゲームエンジンやBlenderを用いたアニメ制作フローの導入や映像表現の開発・検証を進めてきた。今回のプロジェクトでは、3DCGアニメーションのルック開発を直感的に試行錯誤できるBlenderのアドオンを開発。水彩や油絵といった複雑なスタイルをもった3DCGアニメを、これまでより労力を抑えて実現できるようになったという。

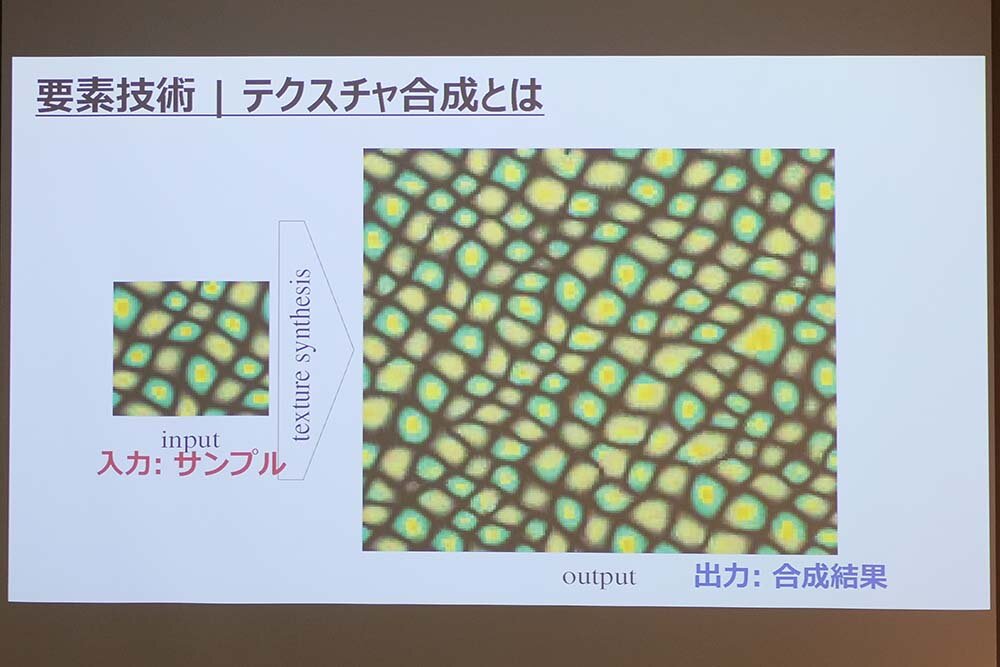

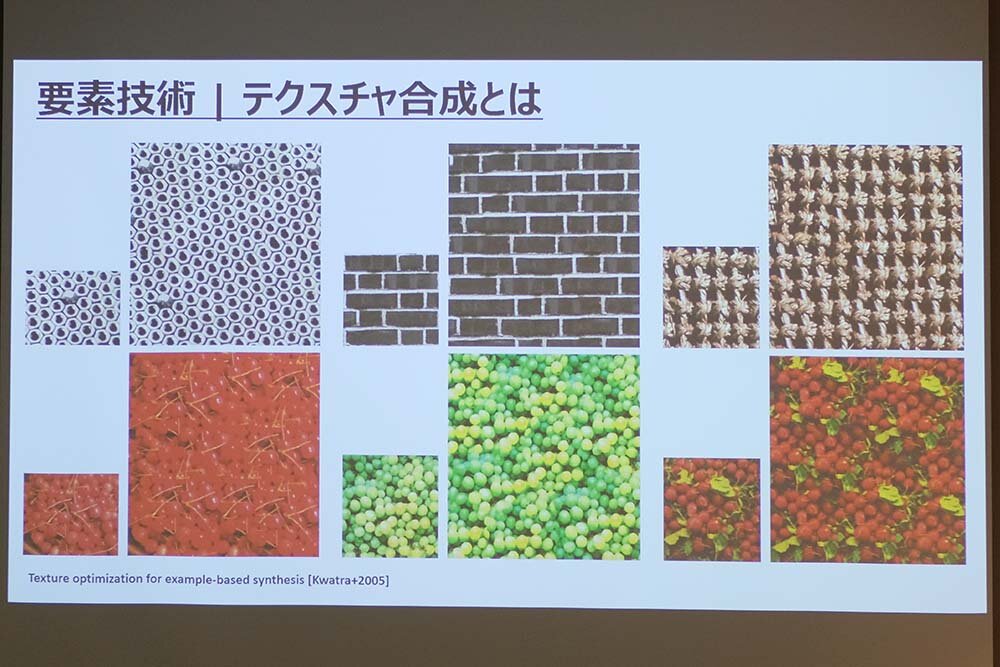

アドオンの開発にあたっては、アーティストの手描きによる画の質感を3DCGで再現することを目指した。その際に参考にしたのが「テクスチャ合成」の技術である。テクスチャ合成はサンプルを入力すると、それと類似したサイズの異なる画像を簡単に出力することができる。継ぎ目がわからないように境界が馴染んだ状態で合成されるため、大きな素材が必要な場合などに利用されている。様々な繰り返しパターンを生成できることから、ひとつの映像をオリジナルとして、多彩なスタイルの作品を生み出すアプローチもできるのではないかと考えた。

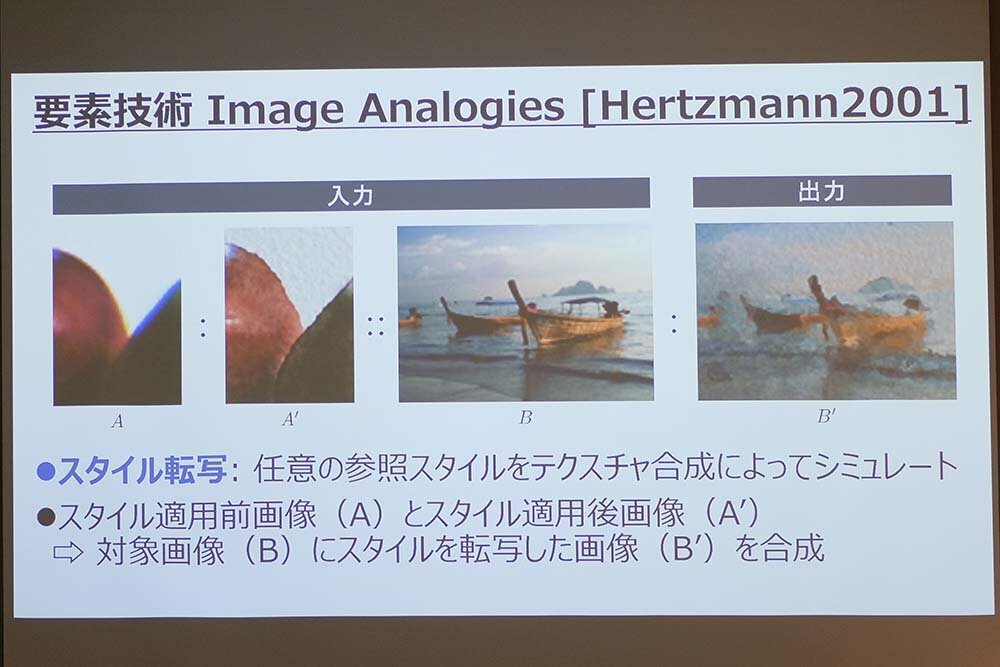

そのうえで「スタイル転写」と呼ばれる技術も取り入れた。この手法は任意の参照スタイルをテクスチャ合成によってシミュレートするものだ。たとえばスタイル適用前の画像(A)とスタイル適用後の画像(A')を用意し、対象画像(B)を入力すると、そのスタイルを転写させた新たな画像(B')が出力される。

ただスタイル転写はアニメーションでの実用事例がなかったため、プロジェクトはゼロからのスタートとなった。齊藤プロデューサーは、技術的なチャレンジがかたちになるのか、はたして実用に耐えうるのか、まったくわからない手探りの状態だったという。

R&Bチームの検証結果を見た小野氏も、当初は上手くできるか不安だったと胸の内を明かした。スタイル転写は静止画での技術は確立されているものの、アニメスタジオでの実用事例はなく、映像ベースでは粗が目立ってしまうなど多くの課題があった。

ショートフィルム『Forest Tale』でスタイル転写を活用する

今回のプロジェクトでは予算やスケジュールを検討した結果、まずショートフィルム『Forest Tale』のオリジナルバージョンとなる「Orthodox ver.」を制作。それをもとにスタイル転写を活用した「Technical study ver.」を生み出すというワークフローでプロジェクトを進めていった。

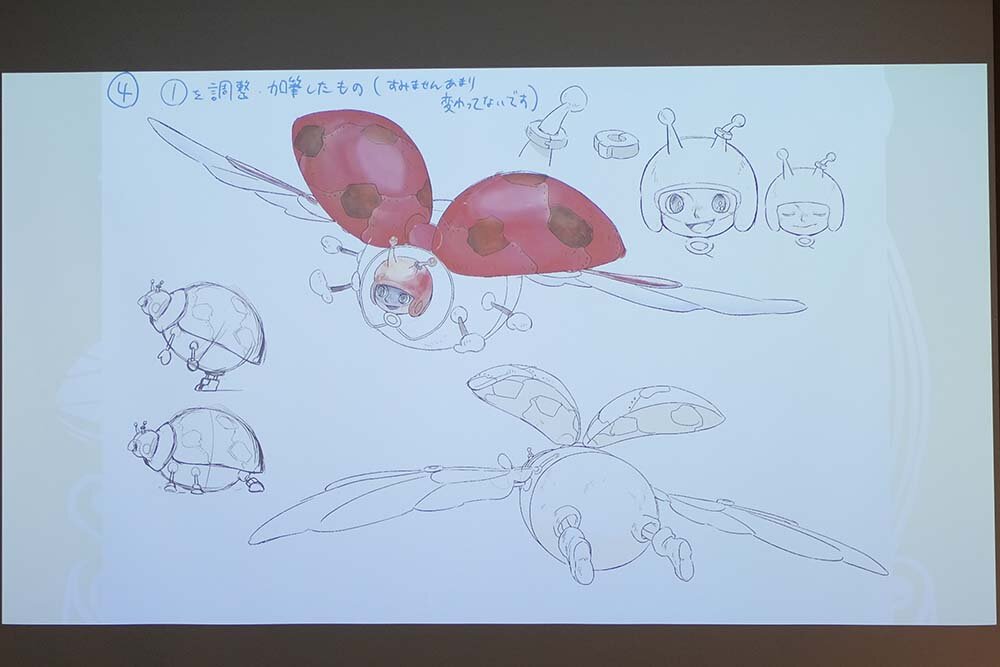

© ARCH ・ Graphinica ・ Salamander Pictures

『Forest Tale』の監督には『鉄コン筋クリート』などの代表作をもつマイケル・アリアス/Michael Arias氏を起用。小野氏はマイケル・アリアス監督について「やりたいイメージが明確にあって、アートセンスが素晴らしい」と絶賛。本作ではテントウムシの視点からミクロな世界がどのように見えるのか、監督と一緒に想像するのが楽しかったとふり返る。

「Orthodox ver.」についてサイトウ氏は、パーティクルの粒子感にはこだわっており、空気が対流している様子に注力したとコメント。ただもともとの仕上がりが良かったこともあり、コンポジットはルックを調整する程度で大きな問題は生じなかった。

そこから今度はスタイル転写を活用した「Technical study ver.」を制作。こちらは実験的に様々なスタイルを詰め込んでおり、1分間の映像の中でビジュアルが大きく変化していく。今回のアドオンではアウトラインも弄ることができるため、最後は大胆に白黒の鉛筆画風の表現も取り込むなど、意欲的な出来映えとなっている。

© ARCH ・ Graphinica ・ Salamander Pictures

完成映像ではどのスタイルも違和感なく表現されているが、「Technical study ver.」のコンポジットは難航した。サイトウ氏は映像の連続性の維持するのが難しかったとコメント。質感は動画1枚1枚の連番データに転写されてはいるものの、途中でエラーが起きてノイズが極端に激しくなることがあり、その軽減に苦労したという。さらにデータ量が増大したためレンダリングコストがかかり、コンポジットが複雑になったため、担当者以外が操作できず作業が属人化したことも、大量生産に向けた課題になるだろうと語った。

齊藤プロデューサーは、今回の技術がまだまだ検証中であることに触れつつ、メリットとデメリットを理解して次に繋げていく重要性を説いた。これからの活用方法については、例えば遊技機の大当たり演出などの通常と異なる映像を見せるときに効果的ではないかとアイデアを出した。また、クリエイターの技術力がそのままダイレクトに転写できる点も大きなメリットである。著名なクリエイターとタッグを組んで、そのスタイルを取り入れた映像をつくるなど、ユニークな試みができるのではないかと展望を述べた。

なお、今回のスタイル転写の技術は、2024年9月に開催された「Visual Computing 2024」で優秀研究発表賞とVCポスター賞を受賞。また、2024年12月3日(火)から6日(金)にかけて行われた「SIGGRAPH Asia 2024」では「Best Paper Award」(最優秀論文賞)も受賞している。今後の活用にも期待がもてる内容となった。

関連記事:「CG映像業界のテクニカル系の仕事を探る」 第4回 番外編:グラフィニカ技術開発プロジェクト SIGGRAPH Asia 2024 Best Paper Award受賞記念インタビュー

Information

グラフィニカ技術開発プロジェクト オフィシャルサイト

※今回のセミナーで発表された「スタイル転写」に関する論文はこちら

dev.graphinica.com

TEXT&Photo_遠藤大礎 / Hiroki Endo

EDIT_海老原朱里 / Ebihara Akari(CGWORLD)