Houdini 21.0(以下、21.0)がついにその姿を現しました。新たな筋肉システムの実装や、アニメーション関連の強化、実用的な機械学習ノードの追加などが行われ、新時代の幕開けを感じさせます。本稿では全3回に分けて、主要なアップデートを中心に紹介。No.2では、APEXで進化するアニメーション&リギングや、Pyroシミュレーションにも対応したCopernicusについて解説していきます。(※機能や画像は開発中のものであり、リリース時とは異なる場合があります)

関連記事

INFORMATION

価格:

1,415ドル[Houdini Core/商用版ワークステーションライセンス-WS-(1年レンタル)]

3,369ドル[Houdini FX/商用版ワークステーションライセンス-WS-(1年レンタル)]

2,105ドル[Houdini Core/商用版ローカルアクセスライセンス-LAL-(1年レンタル)]

5,209ドル[Houdini FX/商用版ローカルアクセスライセンス-LAL-(1年レンタル)]

1,995ドル[Houdini Core/商用版ワークステーションライセンス-WS-(ノードロック)]

4,495ドル[Houdini FX/商用版ワークステーションライセンス-WS-(ノードロック)]

2,995ドル[Houdini Core/商用版ローカルアクセスライセンス-LAL-(フローティング)]

6,995ドル[Houdini FX/商用版ローカルアクセスライセンス-LAL-(フローティング)]

販売元:インディゾーン、ボーンデジタル

動きの再利用と編集が進化。リギングも一気通貫で効率化

21.0では、APEX関連を中心に、アニメーションやキャラクターリギングのワークフローが大幅に強化されています。まず、アニメーション管理機能としてAPEX Animation Catalogが実装されました。ポーズやアニメーションをあらかじめ登録しておくことで、いつでも呼び出して再利用できるため、作業効率の向上が期待されます。サムネイルは静止画だけでなく動画にも対応しており、視覚的にわかりやすい管理が可能です。APEX Animation CatalogはPaneとして実装されており、保存したポーズやアニメーションはbgeoファイルとして書き出すことができます。

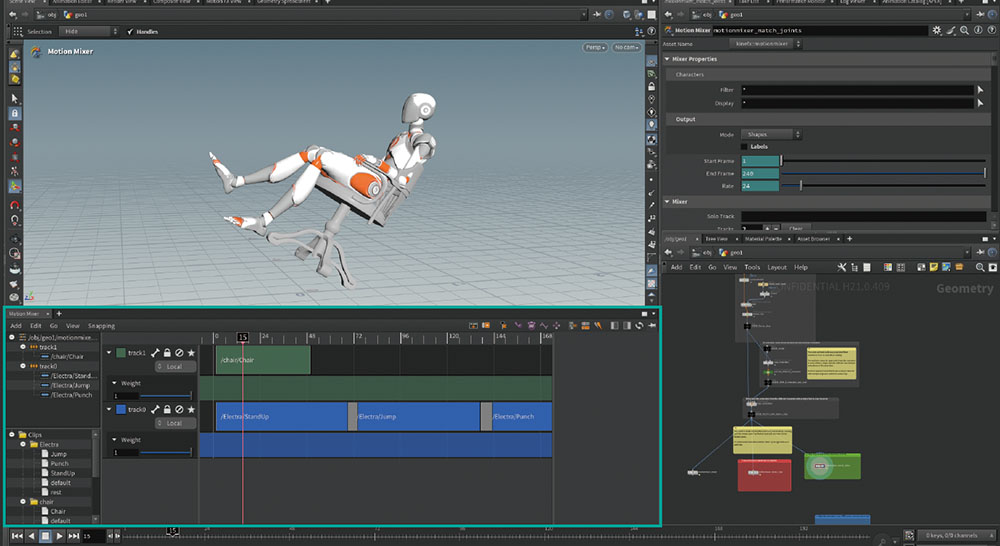

また、アニメーションクリップの編集に特化したMotion Mixerノードと、専用のMotion Mixer Paneも新たに搭載されました。複数のアニメーションクリップをタイムライン上で視覚的に並べて配置・入れ替えることができ、直感的にアニメーションの合成や編集を行うことが可能です。

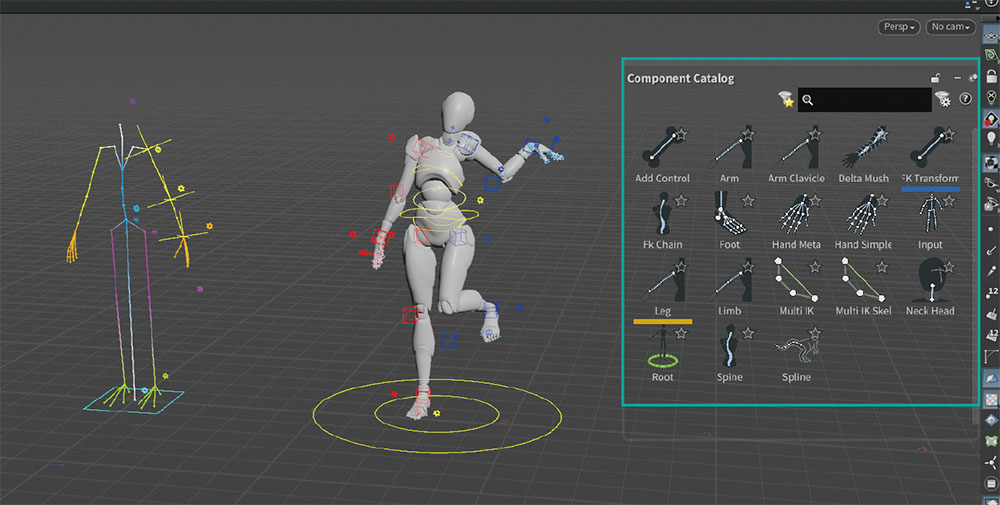

リグ関連も大きく進化しています。新登場のAPEX Auto Rig Builder SOPを使えば、APEXキャラクターに対して、ドラッグ&ドロップ操作だけで主要なリグを自動構築することができます。従来のAuto Rig Componentノードとの互換性もあり、柔軟なカスタマイズにも対応しています。また、既存リグをほかのスケルトンに転用する機能も備えており、再利用性の高い設計になっています。

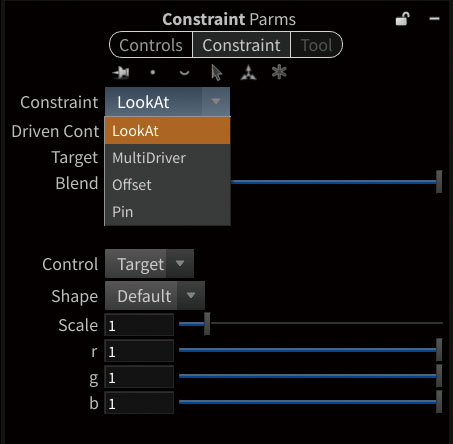

Constraint機能も改善され、Animateモード上で全ての設定が可能になりました。LookAt、MultiDriver、Offset、Pinなどの各種Constraintが用意されており、対象オブジェクトを選んでHキーを押すだけで簡単に設定できます。Scene View上には点線ワイヤも表示されるので、Constraint構造がひと目で把握できます。

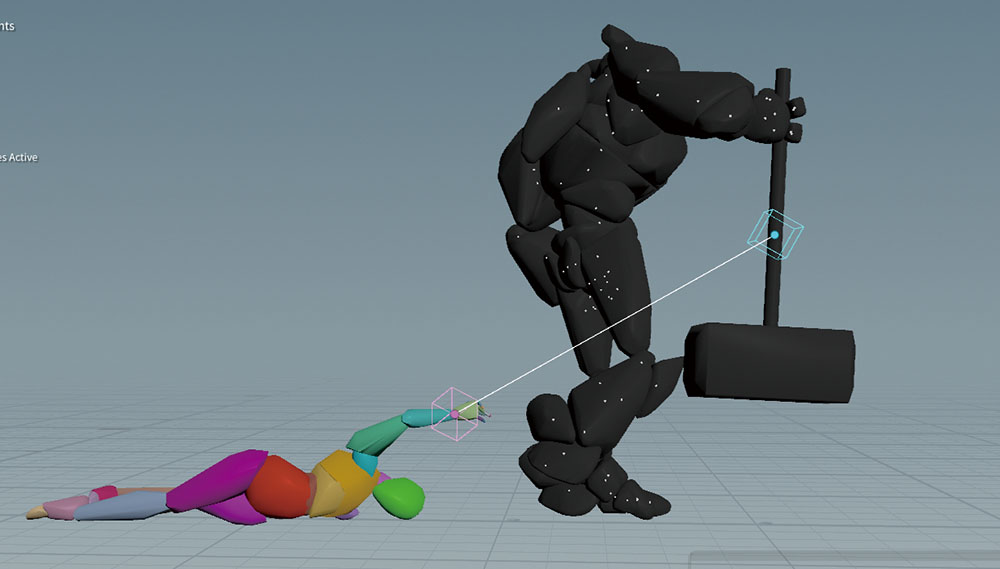

ラグドール関連の進化も見逃せません。新機能Tetherは、ラグドールを任意のジオメトリに接続できる、いわばラグドール版のConstraintのような存在です。これにより、キャラクターと周囲の環境とのインタラクション性が高まり、よりダイナミックな演出が可能となりました。

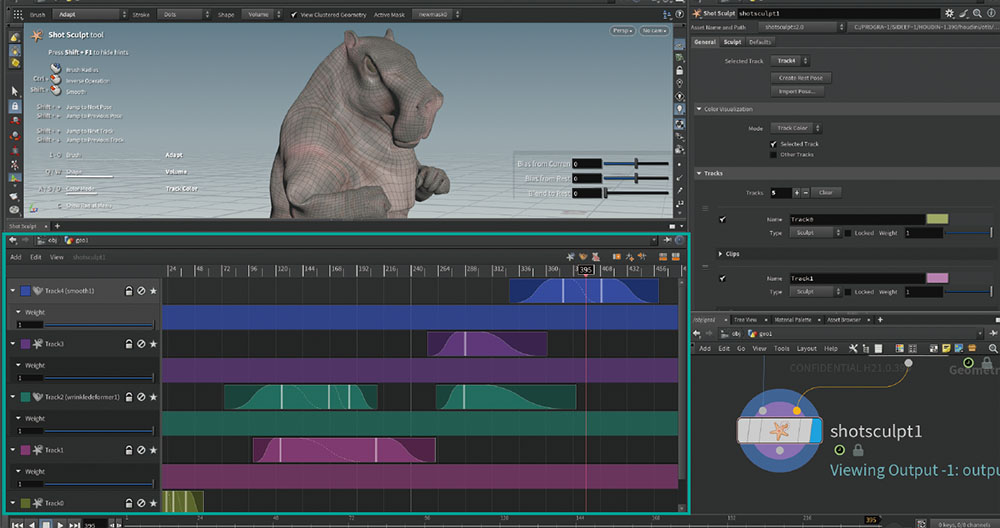

さらに注目したいのが、アニメーション修正用に新たに実装されたShot Sculpt SOPです。これはアニメーションを付けたジオメトリに対してスカルプトを行えるノードで、併せて用意されたShot Sculpt Paneを使えば、任意のフレームでピンポイントに編集が可能です。任意の形状をターゲットにしたBlend Shapeにも対応しており、このノードだけでShot Sculptの作業が完結できるようになっています。

このように、APEXを軸にアニメーションとリギングのワークフローが効率化され、より柔軟で再利用性の高いしくみが整備されつつあります。プロジェクトごとのキャラクターセットアップや演技調整の時間短縮にも大きく貢献することでしょう。

シミュレーション対応で進化するCopernicus

Copernicusにも多くの新機能や新規ノードが追加されています。まず目を引くのは、ボリュームとの連携機能の強化です。Geometry to Layer COPが2.0にバージョンアップし、2Dボリュームと3Dボリュームの両方を読み込めるようになりました。取り込んだボリュームは、Rasterize Volume COPやIntegrate Volume COPを使用することで画像に変換可能です。これらの変換結果はKarmaレンダリングほど高品質ではないものの、即時性に優れており、リアルタイムな確認用途に適しています。

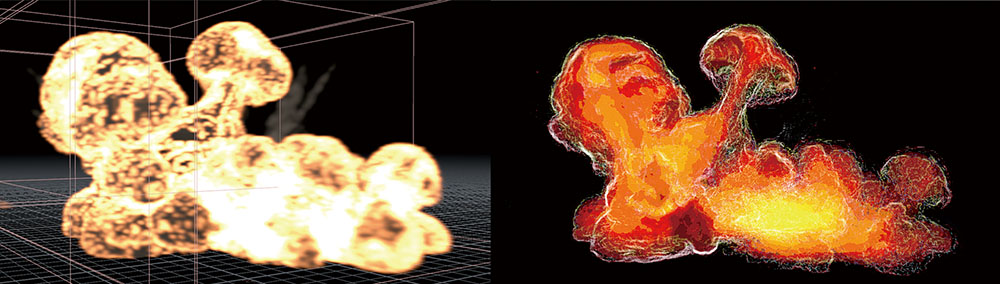

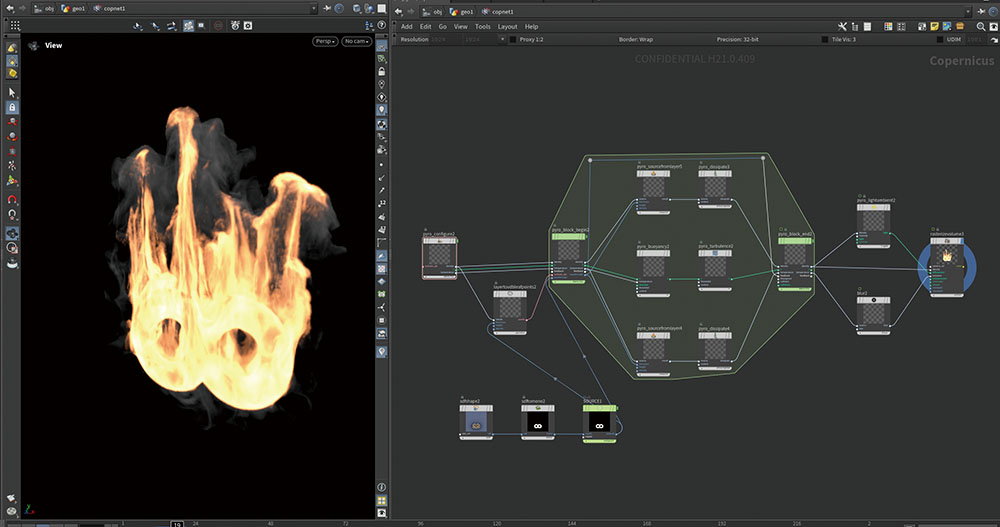

さらに、Copernicus内でシミュレーションを行えるようになった点は非常に画期的です。Block End COPにSimulationパラメータが追加されており、これを有効にすることでシミュレーションが実行できるようになりました。それに伴い、CopernicusにPyroシミュレーションも実装されています。Pyro Block Begin/Endノードの間に、Pyro Buoyancy、Pyro Dissipate、Pyro Turbulenceなどの挙動制御ノードを挟むことで、柔軟なPyro表現が可能になります。サンプルとして、TabメニューにはいくつかのPyro Configure系ネットワークが用意されており、すぐに試すことができます。

そのほかにも、多数の描画系ノードが新たに実装されました。レンズの歪みを加えるLens Distort COP、入力画像をシャープにするSharpen COP、画像をピクセル化するPixelate COP、画像の四隅を暗くするVignette COP、UVに応じてハーフトーンディザリングパターンを適用するSurface Dither COPなど、いずれも表現の幅を広げるツールとなっています。

-

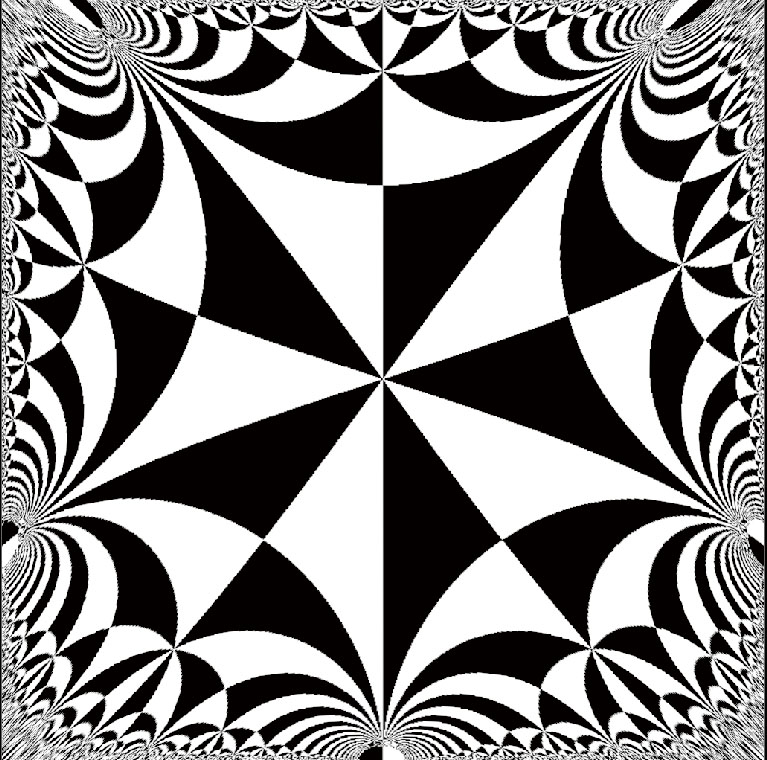

▲Hyperbolic Tile -

▲中でもReaction Diffusionは特に興味深い。Reaction Diffusion Block Begin/Endという2つのノードで構成され、COP内で反復処理(シミュレーション)を行うことで模様が徐々に成長する

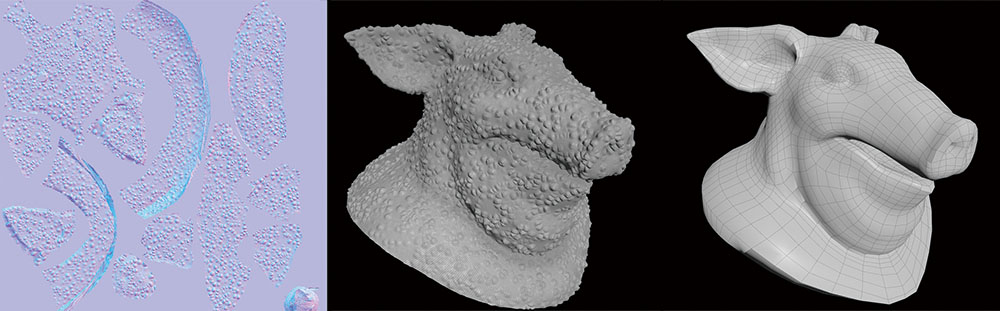

テクスチャ生成に関しては、Bake Geometry Texture COPが新たに追加され、Copernicus内でもポリゴンモデルからノーマルマップを生成できるようになりました。ユニークな機能としては、Live Video COPが挙げられます。これは、カメラデバイスを通して映像をリアルタイムにCopernicusへ取り込むためのノードです。取り込んだ映像に対してほかのCOPノードを接続すると、その効果が即座に反映されます。

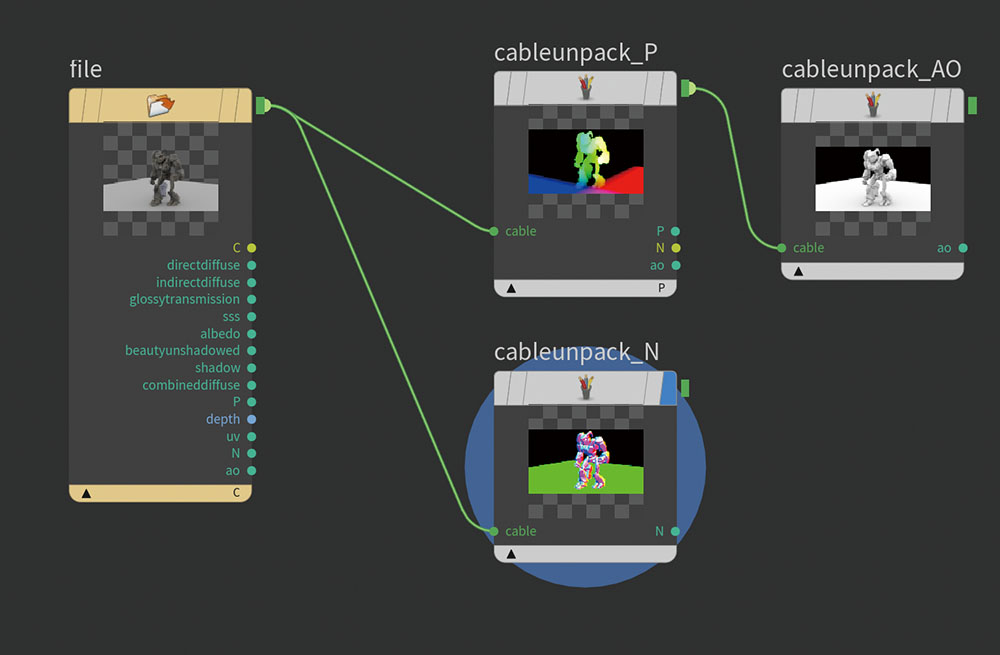

操作性の面では、Cable PackやCable MergeといったCable系COPノードが追加され、複数のワイヤを1本のケーブルとしてまとめて扱えるようになりました。ネットワークの視認性向上と構築の簡略化に貢献します。また、Cache COP(メモリキャッシュ作成)やFetch COP(ネットワーク内のほかノード参照)といった実用的なノードも実装されており、快適なネットワーク構築に必要な機能がひと通りそろってきた印象です。加えてUDIMサポートも強化されており、COP NetworkやFile COPなどにUDIM対応のパラメータが追加されました。

INFORMATION

ひたすら実践! Houdiniエフェクト

エフェクト制作に興味がある初心者が、Houdiniらしい面白そうなエフェクトの制作方法を学べる書籍。

著者:北川茂臣

定価:6,600円(税込)

発行:ボーンデジタル

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.326(2025年10月号)

特集:実用デジタルツイン ショーケース

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年9月10日

TEXT_北川茂臣(No More Retake 3DCG屋さん向け Tips & Reference サイト)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)