世界各地で進む、産官学連携によるゲーム開発人材の育成策。富山県魚津市で2017年よりスタートした「つくるUOZUプロジェクト」も、その1つだ。2019年6月29日(土)~30日(日)に開催されたゲーム開発イベント「UOZUゲームハッカソン 夏の陣」では、学生から社会人まで42名の参加者が集い、12本のゲームが開発された。その模様を体験レポートする。

TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

富山県魚津市で始まったゲームによる街おこし

ゲーム産業の育成に自治体が予算をつける動きが加速している。鍵を握るのが人材育成で、30〜48時間程度でゲーム開発を行う「Game Jam」イベントはその1つだ。ここで開発されたゲームをもとに内容を磨き上げ、リリースやマーケティング支援に予算をつけるのがセオリーとなる。他に業界団体や大学などと連携してゲーム開発者会議やゲームイベントを開催したり、企業誘致などに助成金をつけるなどの施策は、世界中で行われている。鍵を握るのが自治体のリーダーシップで、日本でも福岡市の例などが知られている。

参考:官主導によるゲーム・IT産業支援の取り組み〜ケベック・シティーのデジタルコンテンツ産業レポート

こうした中、ゲーム開発者の育成支援を通して地域活性化を進めているのが、「蜃気楼が見える街」として知られる富山県魚津市だ。富山湾をのぞむ人口4万2千人の地方都市で、首都圏から北陸新幹線を経由して、約3時間の距離に位置している。北陸街道の宿場町として古くから栄え、現在でも漁業が盛んで、北洋漁業の拠点となっており、晴れた日には南側に立山連峰も望める。立山黒部アルペンルートや黒部峡谷鉄道などの玄関口でもあるため、乗り換え客や観光客も多い。

もっとも海岸から山岳地までの距離が短く、広大な工業適地が少ないという地理特性上、大規模な企業誘致が難しい。就業のために県外に転出する若者が多く、人口減少が進んでいる点も課題だ。そこで注目されたのが、首都圏から離れた狭小な土地でも展開でき、幅広い世代から関心が高いゲーム産業というわけだ。県庁出身の村椿 晃氏が2016年5月の市長選に無所属で出馬し、初当選。その後「つくるUOZUプロジェクト」として予算がつき、翌年の2017年度から具体的な取り組みが始まった。

本プロジェクトは市の産業振興策の新分野産業育成事業に位置づけられ、人材育成、企業誘致、創業支援を通して「若者や働き盛りの世代に、ふるさとで好きな仕事をしてもらう」ことを目的に掲げている(公式ホームページより)。その上で市役所・商工会議所・北陸職業能力開発大学校などが産学官で連携し、首都圏から著名ゲーム開発者を招いての「ゲームフォーラム」、ゲーム関連イベント「GAMEサミット」、地元の産業フェア「まるまる魚津」へのブース出展など、様々な試みが行われてきた。

実施3年目となる平成31年度(令和元年度)の予算案では、前年度の900万円から微増となる940万円を予算計上(当初予算は450万円だったが、地方創生推進交付金(1/2補助)に採択され、6月補正予算で倍額の900万円に変更された)。概要書には「ゲーム開発者人材の裾野拡大・掘り起こしを目的としたイベントとして、フォーラム及び富山県・高岡市などとの連携によるeスポーツ大会を開催」、「市内への事業所誘致に向けて、首都圏の情報サービス関連企業に対し、広報活動を実施」といった文言が並ぶ。

参考:

平成30年度 当初予算案 概要

平成31年度 当初予算案 概要

人口流出は多くの自治体が共通して抱える課題であり、これをゲーム産業の支援で克服しようとする魚津市の取り組みは、興味深いテストケースだと言えるだろう。

東京や大阪からも参加者が集まったGame Jam

こうした経緯を踏まえて6月29日・30日に魚津市片貝公民館(旧・魚津市立片貝小学校)で開催されたのが、「UOZUゲームハッカソン 夏の陣」だ。参加者が即席チームをつくり、決められたテーマでゲームをつくる開発イベント(いわゆるGame Jam)で、「つくるUOZUプロジェクト」の主催で開催されるのは、2017年12月に続いて2回目となる。前回の参加者は36名だったが、今回は42名に増加し、コミュニティの着実な成長が感じられた。

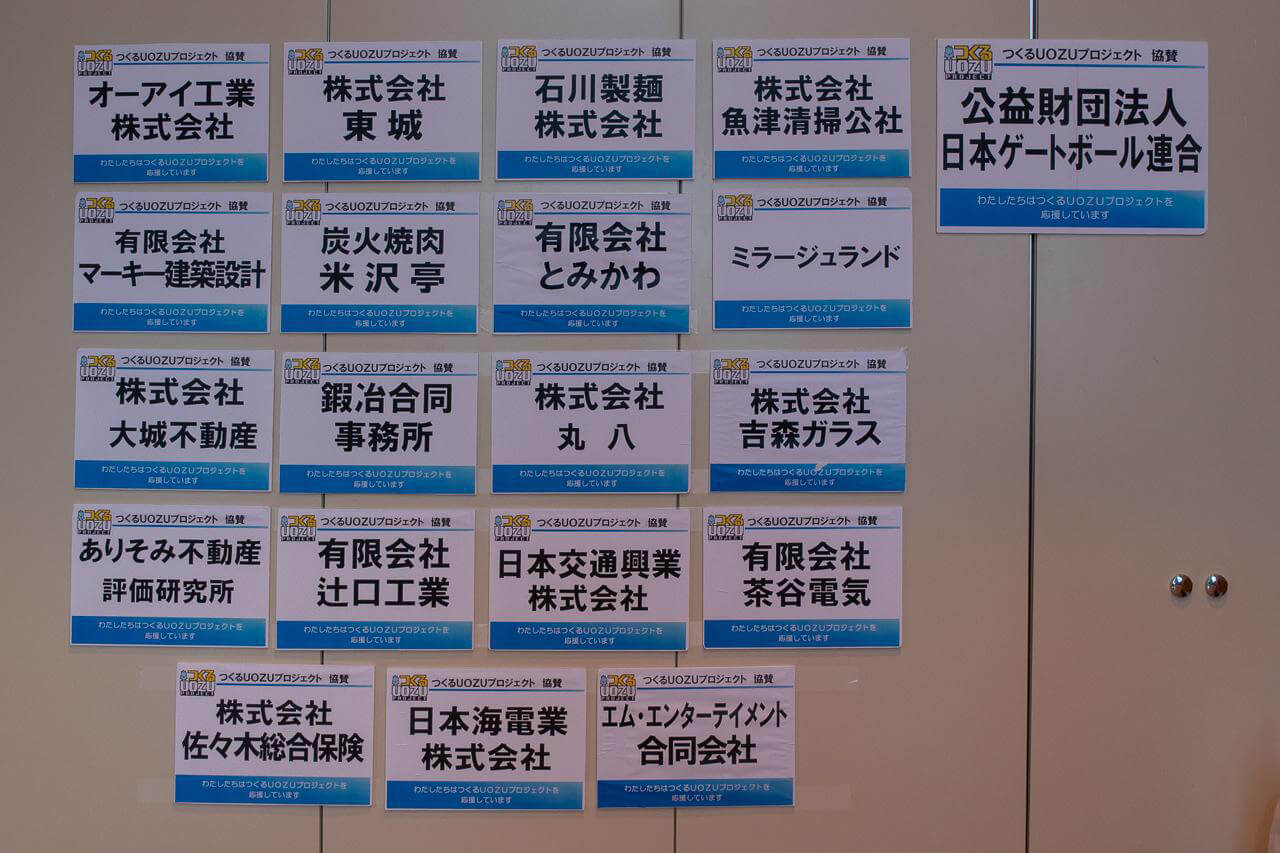

本Game Jamは一泊二日で開催され、希望者はJR魚津駅までの往復送迎のほか、簡易宿泊設備の利用や、食事や軽食の提供などのサービスが受けられる。源泉かけ流しで知られる金太郎温泉までの無料送迎もあり、温泉でリフレッシュした頭でゲーム開発ができるのも、本イベントならではだ。これらを地域ボランティアの活用や、地元企業からの協賛などを通して、1人1,000円という安価な参加費で実現。参加者は社会人が6割、学生が4割で、富山市や石川県、さらには大阪や都内からの参加もみられた。

今や日本でも毎年1月末に世界規模で開催される「Global Game Jam」(以下、GGJ)を筆頭に、様々な規模のジャムが全国で開催されている。目的も純粋にゲーム開発を楽しむものから、企業が人材採用目的で開催するもの、大学や専門学校が教育の一環として開催するもの、オンライン上で開催されるものなど、様々だ。しかし、本イベントはその中でも、もっともユニークなものの1つとなった。以下にその特長を説明しよう。

1:テーマがあらかじめ決まっている

Game Jamでは通常、参加者全員が同じテーマでゲームを開発する。テーマは開会式で開示され、チームメンバーが相談しながら、具体的な企画を煮詰めていく例が一般的だ。メンバー全員でテーマを決めることで当事者意識が高まると共に、短時間で企画をまとめるという行為自体が、重要な教育効果をもつと考えられるからだ。

しかし本イベントでは1週間前の6月21日(金)に、Web上で2つのテーマが発表された。それが「ゲートボールのプレイヤーを増やすことに繋がるスマホゲーム」と「オリジナルゲームをVTuberで配信する」というものだ。これに伴い公益財団法人日本ゲートボール連合と、誰でもスマートフォンでVTuberになれる「カスタムキャスト」を開発したS-courtが審査員を派遣した。なお、どちらも興味がない場合は、フリーテーマでゲームをつくることもできる。

本ジャムは他のGame Jamと異なり、企業誘致や産業育成につながる人材を育成するというねらいを当初から掲げている。そのため特定の企業や団体とコラボレーションを行うことも、自然なながれだと考えられる。テーマにあわせてゲームのアイデアを事前に考えてきた参加者もおり、企画会議の円滑化に貢献していた。

2:チームをその場で編成する

日本のGame JamではGGJの草分け的存在となった東京工科大学を筆頭に、教育機関が主催する例が多い。そのため申込み時にアンケートをとり、それにもとづき主催者側でチーム編成を行う例が一般的だ。これには「社会人と学生の割合をはじめ、各チームの実力を均等にする」、「知らない者どうしでゲーム開発を行うことで、コミュニケーションスキルを伸ばす」、「プログラマーが1人もいない、などの事態が発生するリスクを避ける」などのねらいがある。

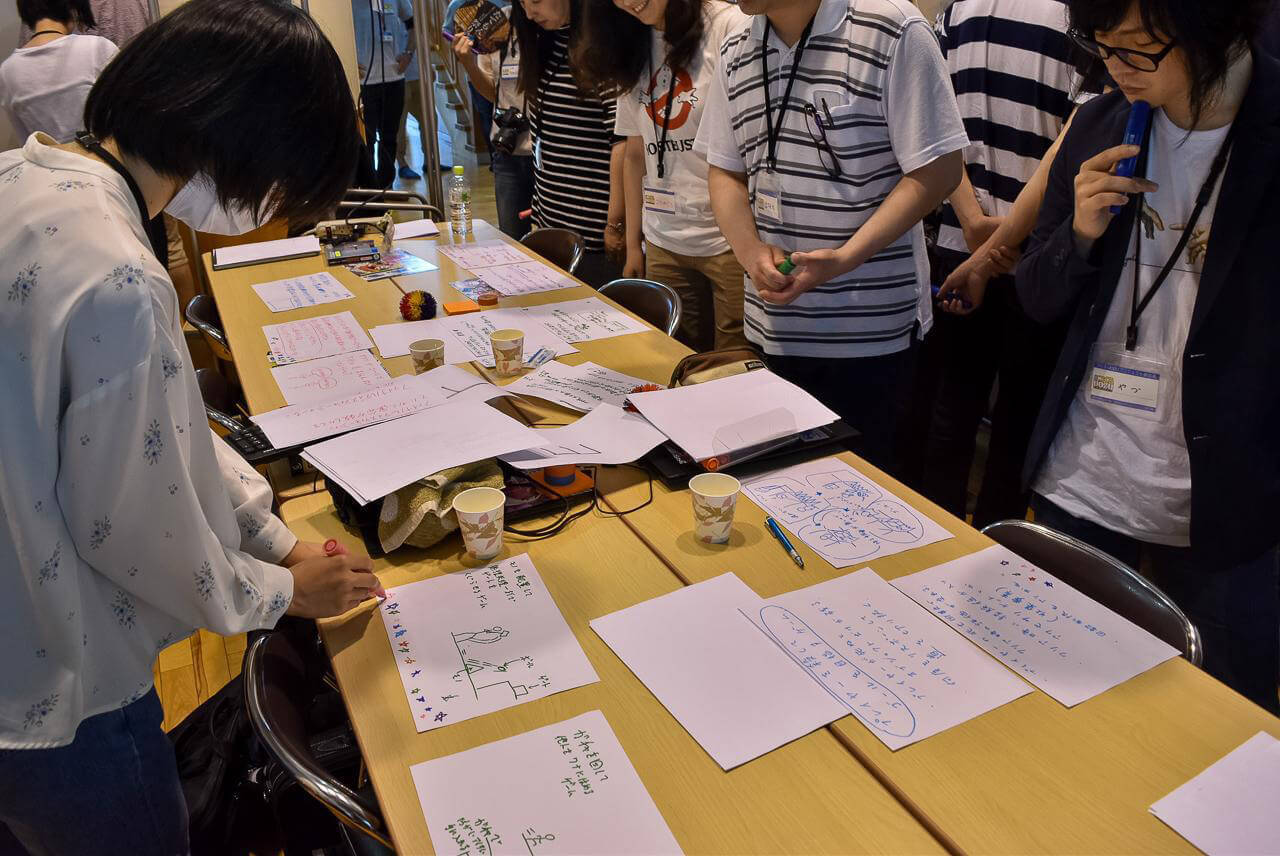

これに対して海外では「参加者同士で即席チームをつくる」、「友達同士で事前にチームをつくって参加する」、「ジャムと言いながら1人で開発する」など、様々な例が見られる。善し悪しではなく、ジャムのねらいをどこに置くかで変わってくるのだ。本ジャムでもはじめに企画ワークショップを2時間かけて行い、参加者全員で企画案を作成した上で、人気投票をもとに即席のチーム編成を行うスタイルが用いられた。ワークショップは参加者の緊張をほぐすねらいもあり、和やかな雰囲気でゲーム開発が始められた。

3:メンターを用意する

多くのGame Jamでは「挑戦」を裏のテーマに掲げている。そもそも2000年代後半にGame Jamが始まった当時は、ゲームエンジンが今のように普及しておらず、数十時間でゲームを完成させる行為自体が、いささか向こう見ずな挑戦だと捉えられていた。実際に初期のGGJではゲームを完成させられずに終了する例も多かった。ゲームエンジンの普及でゲーム開発の負荷は下がったものの、ゲーム開発の初心者(特に学生)にとって、短時間でゲームを1本開発するのは大きなストレスとなる。

特に「UOZUゲームハッカソン夏の陣」では、ゲーム開発の裾野を広げるために、初心者歓迎のメッセージを当初から打ち出していた。しかし、これによってゲームが完成しないリスクもあり得る。良くある落とし穴が「企画がいつまでも固まらずに、作業時間が減る」、「プログラマーの技術力不足で企画内容が実装できない」ことだ。そのため本ジャムでは地元在住のUnityエンジニアがメンターにつき、要請にもとづいてチームを回り、開発やデバッグなどを支援。各チームの進捗に大きく貢献していた。

次ページ:

ジャムの初心者向けに開催された企画ワークショップ

ジャムの初心者向けに開催された企画ワークショップ

企画ワークショップはジャムの総合司会をつとめた、HackCampの青木トモ氏によるファシリテーションで進行した。アメリカの大学で応用数学と分析を学び、米Intelでの契約業務を経て帰国後、官公庁の経済セクションのキャリアを経て民間に移動。ハッカソンの主催経験も豊富と、ユニークな経歴をもつ人物だ。本ジャムの企画・進行に限らず、「つくるUOZUプロジェクト」の支援や、Slack上でのコミュニティ運営なども手がけるなど、キーマンの1人となっている。

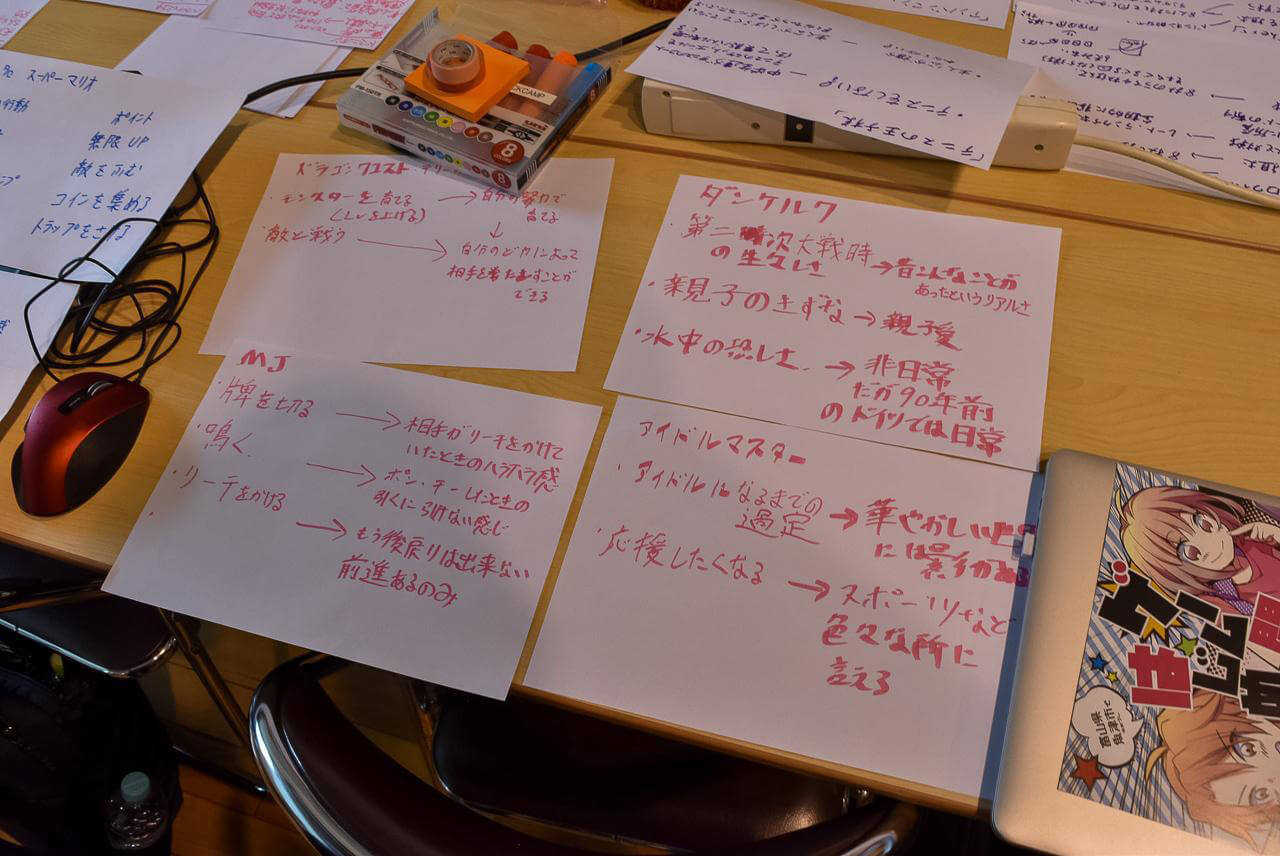

青木氏が行なったのは、発想法に関する古典的名著『アイデアのつくり方』(ジェームス・W・ヤング著)で主張された「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせから生まれる」というテーゼの実践だ。はじめに人気ゲームを構成するメカニクス(ルール)、続いてマンガ・アニメ・映画などの世界観を校正する要素を参加者間で出し合い、共有する。その後、これらの情報をもとにA41枚程度のゲームの企画書(ペラ企画)を作成する。最後にペラ企画の人気投票を行い、それをもとにチーム編成を行うというながれだ。

アイスブレイクも兼ねて参加者全員で実施された企画ワークショップ

筆者も実際に開発に参加しながら取材を進めることにした。参加者間で共有された数々の情報のうち、目を惹いたのがマンガ『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を支える要素として挙げられた、「日常生活で使ってみたい名台詞が多数入っている」という説明だった。たしかにアニメ『機動戦士ガンダム』でシャアが酒場でつぶやく「坊やだからさ」など、人気マンガ・アニメは多数のパワーワードで溢れている。そこで、こうした名台詞をVTuberが選び、互いに紹介しあうゲームをつくるというアイデアがわいてきた。

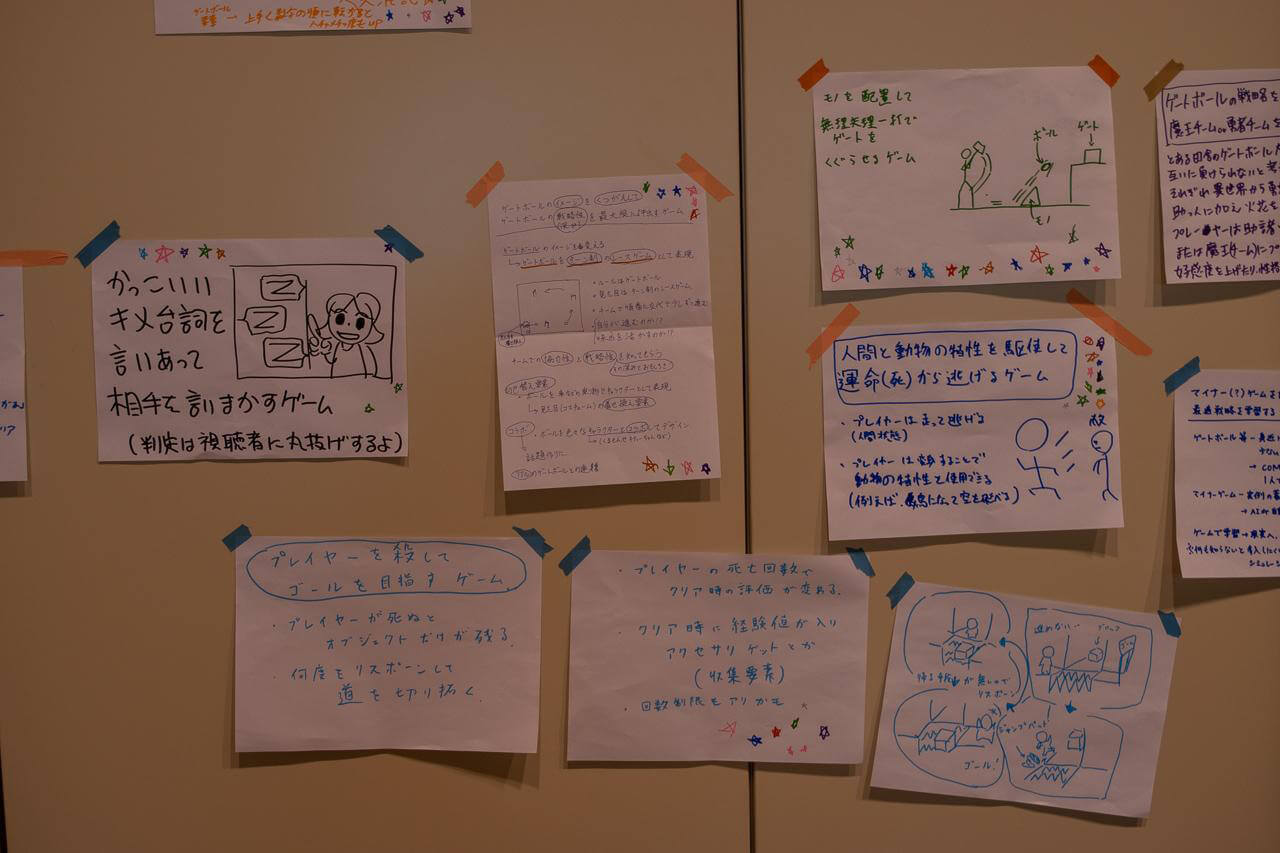

そこでコピー用紙にマジックで書き殴るように、1分間で書いたのが「VTuberになってマンガ・アニメの名台詞を言い合い、相手を心理的に言い負かす」ゲームだ。通常のビデオゲームではなく、バラエティ番組の1コーナーという体裁をとり、勝敗の判定は視聴者に丸投げすれば、「オリジナルゲームをVTuberで配信する」テーマにも合致する。既存コンテンツの台詞を二次利用するということで、著作権的にグレーな印象はぬぐえないが、Game Jamでプロトタイプを開発する程度であれば問題ないように感じられた。

ペラ企画が完成したところで、全員参加による人気投票が行われた。そして、この結果をもとに10件程度の企画が発案者からプレゼンテーションされ、それを見た参加者が「自分がつくってみたいゲーム」の発案者のもとに移動。そこから最終調整を行うかたちでチームが編成された。自分の企画はというと......そこそこの人気を集めてしまい、プレゼンを行うことに。その結果、iOSアプリのエンジニアでSwift言語を操るBanboo明神氏から賛同を受け、思いがけず2人でゲームをつくることになってしまった。

最後に青木氏はGame Jamにおけるチーム開発の特長について解説した。通常のプロジェクトが分業で進めるのに対して、ハッカソンでは全員が明確な役職を分けずに、お互いがカバーし合いながら進めていく、などだ。短時間で集中して開発するため、プロ向けの進捗管理ツールよりも、付箋と黒板を用いた大ざっぱなやり方が、より現実的なソリューションとなる。これはトヨタ自動車が発案し、世界に広まった「カンバン方式」の原始的なスタイルで、多くのGame Jamで活用されている手法だ。

このように本ジャムでは大半の参加者がGame Jam初心者とあって、開発前のガイダンスが手厚く行われていたのが印象的だった。

エンジニアと企画、最小単位のチームで素早く開発

企画ワークショップ終了後、昼食をはさんで教室に移動し、本開発がスタートした。はじめに筆者の漠然としたアイデアが、Banboo明神氏によってヒアリングされ、その内容をもとに画面遷移図が模造紙に記されていった。その後、具体的な素材や要素が付箋に書き込まれ、黒板に貼られていった。「タイトル画面」、「ゲーム画面」、「リザルト画面」、「キャラクターの絵素材」、「台詞リスト」、「判定の方法」などだ。その過程で曖昧だった内容が明瞭になり、制作可能な段階に進んでいった。具体的な仕様は下記の通りだ。

- ・VTuber(=プレイヤー)とCOMによる対戦の様子がわかるデモをつくる

- ・名台詞をネットで検索し、100個のリストにまとめてデータベース化する

- ・データベースからプレイヤー側とCOM側で5つずつ、合計10個の台詞をランダムで抽出する

- ・VTuberとCOM側で名台詞を1つずつ表示し、勝敗を参加者に投票してもらう

- ・それぞれで勝ち負けを決め、結果を表示する

- ・結果が5つ出そろったところで、投票結果によって最終結果を表示する

- ・COM側のキャラクターはカスタムキャストで作成し、勝ち・負けの結果に応じて、表情やポーズなどを切り替える

- ・プレイヤー側のキャラクターもカスタムキャストで作成し、iPhone上でリアルタイムに動かす

- ・iPhoneとMacをライトニングケーブルで接続し、QuickTime PlayerでiPhoneの画面をデスクトップ上にキャプチャして表示する

このように本プログラムはカスタムキャストをはじめ、ゲーム的な要素を散りばめているものの、ネットのアンケートシステムの応用版だといえる(さらに言うなら「名刺じゃんけん」だ)。ここで問題となったのは、会場の反応をどのように集計し、表示に反映させるかだった。最終発表時に会場で参加者に手を挙げたり、拍手をしてもらったりして、その場で勝ち負けを決めるやり方も考えられる。しかし、電子投票的なシステムと連携させる方がスマートなのは明らかだ。とりあえずこの部分は後で考えることにして、実際の開発が始まった。

作業の分担は台詞のリスト作成・カスタムキャストの調査・UIまわりの素材作成などが筆者で、それ以外の全てが明神氏にまかされた。これまで自分が参加したGame Jamとちがい、はじめてゲームエンジンを使用しないプロジェクトとなったが、明神氏は勝手知ったるSwift上での開発ということで、サクサクとコードを作成していく。数時間もするとアプリの骨格である「台詞用の吹き出しを画面に表示する」、「台詞のぶつけ合いを5回行い、最終結果を決める」などの仕様が組み上がった。

これに対して筆者も「Web上からマンガ・アニメの名台詞をリサーチし、テキストファイルで100個ほど並べたリストを作成する」、「UIの仕様に合わせて、PowerPointとフリー素材を活用し、ボタン・吹き出し・メッセージなどをつくる」、「タイトル画面・リザルト画面などの絵素材や、世界観を説明するテキストなどを作成する」などの作業を進めていった。その結果、夕食や入浴休憩などを経て、深夜にはα版の完成にこぎつけられた。これまで自分が参加した中でも例を見ない進捗ぶりで驚かされた。

児童数の減少により2016年3月に閉校した旧・片貝小学校。施設のあちこちに当時の面影が残る

もっとも2日目の朝を迎え、筆者が仮眠室から起き出すと、さらに事態が進展していた。懸案事項となっていた投票システムが、LINE Botシステムを応用することで実装されていたのだ。特定のLINE Botを自分のスマホでフォローすることで、視聴者は2つの名台詞のうち、どちらがより強力か投票できる。これをもとに投票数を自動集計し、PC上で表示するしくみだ。LINE Botの結果に外部からアクセスするために、APIの修正が必要だったが、明神氏はこれを一晩でやり遂げたのだった。

ただし、Webアプリケーションはスタンドアロンのゲームと異なり、思わぬバグが発生するリスクが高まる。しかしGame Jamレベルでは、バグの原因がクライアント側に存在するのか、ネットワーク側なのか、インフラ側なのか、ネットワークにアクセスする別の端末側なのか、判断がつかないことが多い。そのため2日目は大きな仕様変更を避け、主に実装済みの内容をブラッシュアップすることに費やされた。おかげで筆者も主催者や他の参加者に取材して回る時間を取る余裕が生まれた。

ひと通り会場を回って驚いたのは、ほとんどのチームが動くものをつくっていたことだ。実のところ企画ワークショップでは、内容は面白そうだが企画倒れになりそうな気配が感じられたものもあった。参加者の技術力がわからず、ジャムの初心者も多いとあって、企画の実現可能性が不明瞭だったのだ。しかしメンターのサポートもあり、多くのチームで完成に向けてゲームのつくり込みが進められていた。これには社会人が半数以上を占め、ゲーム開発は初心者ながら、何らかの開発経験がある参加者が多かったことも影響していると感じられた。

元小学校の設備を活かして、旧・調理実習室ではボランティアスタッフによるカレーライスなどの食事が自炊され、参加者にふるまわれた

[[SplitPage]]VRから強化学習まで幅広い作品が並んだ結果発表

企画ワークショップから数えて約30時間のゲーム開発も終了し、あとは最終発表を待つのみとなった。審査員は北陸職業能力開発大学校の校長で、「つくるUOZUプロジェクト」実行委員会で実行委員もつとめる清水正明氏。公益財団法人日本ゲートボール連合の高橋 忠氏。そしてカスタムキャストを世に送り出した、S-court代表取締役社長の川崎大和氏だ。一足早く開発を終えた筆者と明神氏も、プレゼン用のノートPCをiPhoneなどをもって会場に移動した。

はじめに青木氏から、9月に開催される東京ゲームショウ2019で「つくるUOZUプロジェクト」の商談ブースが設置されることが発表された。そして最優秀賞を獲得したチームの作品がブースで紹介されること。また、開発チームに旅費相当のQUOカードと、東京ゲームショウの来場者パスが提供されることが発表されると、会場が大いに盛りあがった。

その後、1チーム5分ずつの最終発表が行われた。以下に審査結果とあわせて作品を紹介していこう。なお、いくつかのタイトルはWeb上で体験することができる。

ゲートボール部門

1:一撃必殺ミラクルショット

スマホの画面をスワイプして、ボールを画面上のピンに当てるゲーム。つくるUOZUプロジェクトで活躍するVTuber、朝野かのこによる紹介動画もつくられた

2:GATEBOALL Q

ゲートボールの基本知識を扱ったビジュアルノベル。4択のクイズを解きながらストーリーを進めていく

3:転生したらゲートボールだった件

ボールを適切に反射させ、ゴールである王女様のもとに到達させるために、アイテムをステージに配置していくゲーム。クリアするには3つのゲートを順番にくぐらせる必要がある

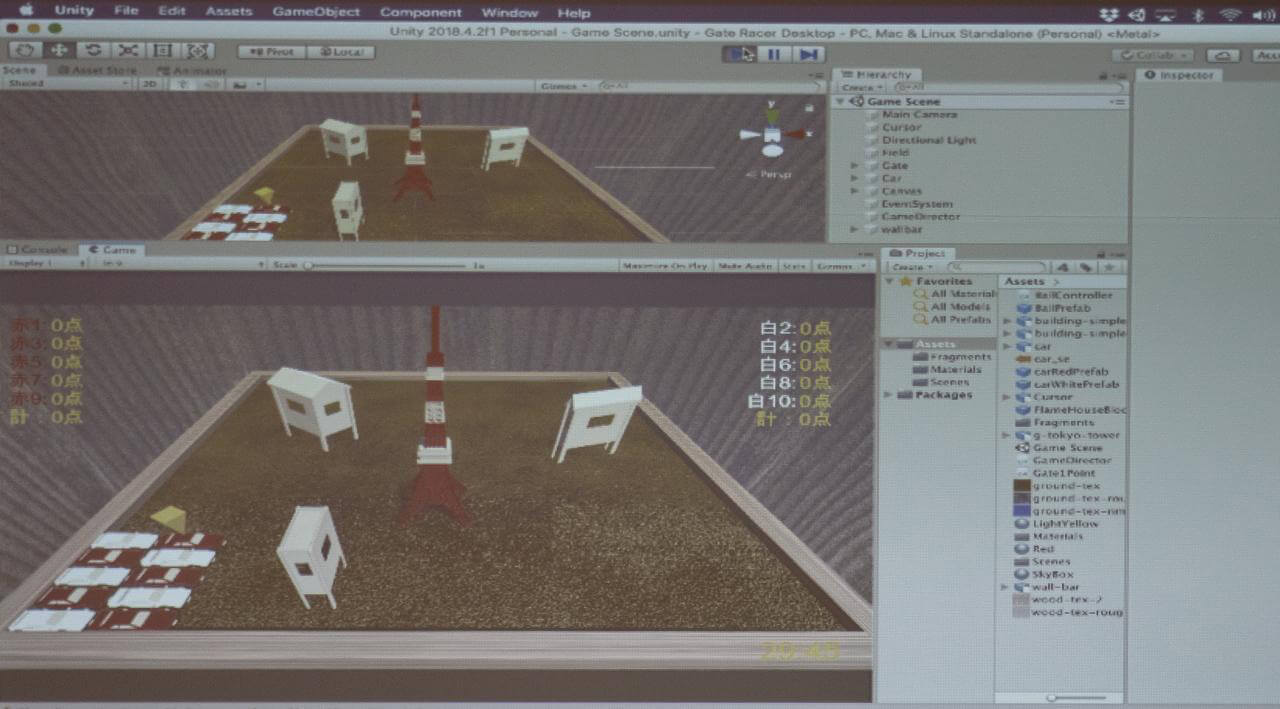

4:ゲートレーサー

ゲートボールのボールを自動車に見立てたターン制レースゲーム。マウスで自動車を引っ張って、おはじきの要領で弾き飛ばして進めていく

5:ゲートボール

ヤギが靴下を食べてしまい、ゲートボール大会に出られなくなった農家のおじさんのかわりに、魔王を召喚して大会に出場するビジュアルノベルゲーム。シュールな世界観とストーリーが繰り広げられ、会場を爆笑の渦にたたき込んだ

6:破壊!VRゲートボール

実際の街を舞台にゲートボールをプレイし、ボールが転がることで街がメチャメチャになるというアクションゲーム。通常版とVR対応版(Oculus Rift S)がある

VTuber部門

7:怒りのネカマ晒し VTuber編

ジャムで自作された美少女VTuberのビデオをチェックしながら、どのビデオが男性によって演じられているか見破るゲーム

8:魂がふるえるんだっ!! 言霊 決め台詞バトル

筆者らのチームが作成したVTuber向けバラエティコンテンツ

[[SplitPage]]フリー部門

9:俺の霊魂を越えてゆけ

何度も失敗を重ねて自分の死体をステージ上に残すことで、ゴールへのルートをつくり上げていくアクションパズル。メンバーのブログで開発の振り返りが公開されている

10:ピンボールゲーム

JavaScriptの習作として個人制作されたピンボールゲーム

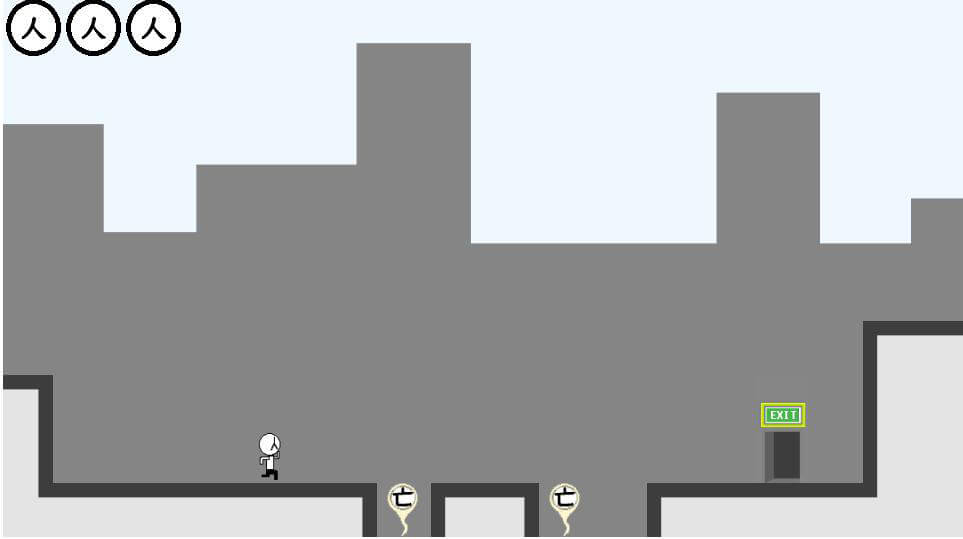

11:運命から逃げろ!

棒人間のキャラクターを操作し、動物の力を駆使して悪魔から逃げるアクションゲーム

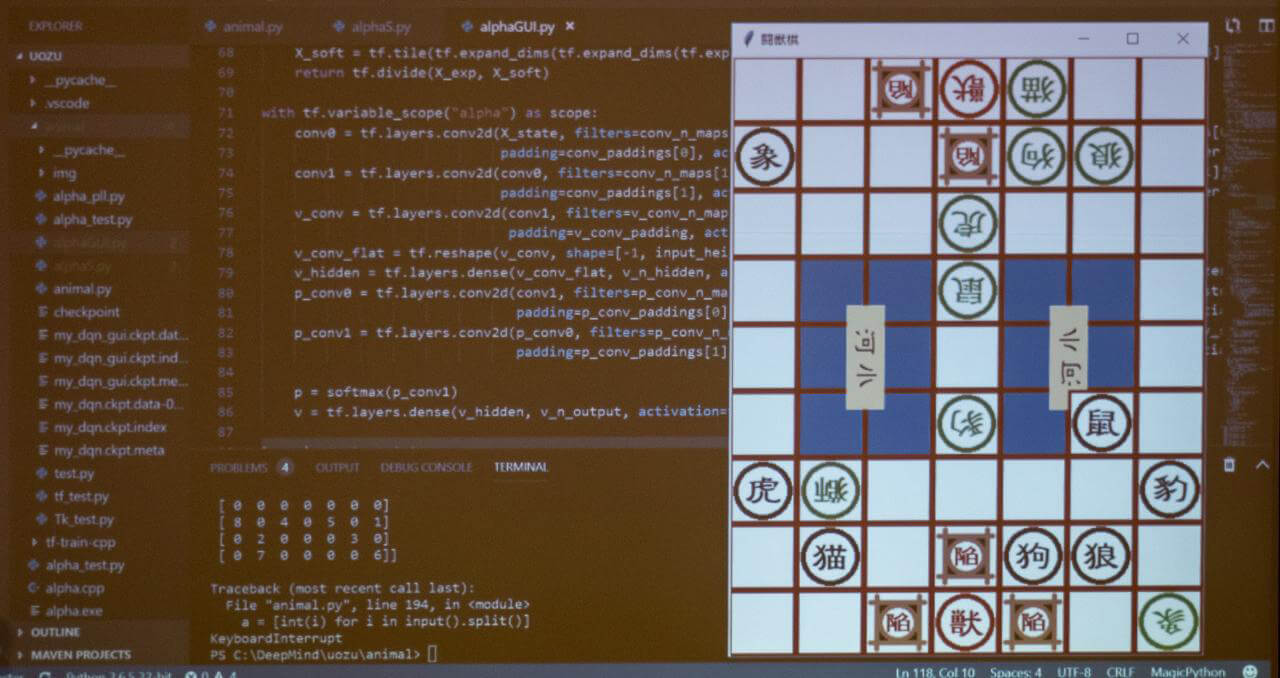

12:Re:ゼロから始める人工知能生活 とうじゅうぎ!

強化学習のAlpha Zeroを用いて、ボードゲーム『闘獣棋』のAIアルゴリズムを自作したデモ。対戦を重ねながらコンピュータが最強のAIを自己学習していく

このように個性豊かなゲームが並んだ中、最優秀作品に輝いたのは『破壊!VRゲートボール』だった。ゲートボールというテーマをうまく活かした企画力・他のゲームよりも頭1つ抜けたビジュアル面・VRにも対応する技術力の高さなど、総合力が評価されたかたちだ。他にVTuber部門では直接カスタムキャストとは関係ないものの、強化学習を活用した点が高く評価され、『Re:ゼロから始める人工知能生活 とうじゅうぎ!』が選ばれた。また、ゲートボール部門はBlenderで3DCGモデルをつくりこんだ『ゲートレーサー』が輝いた。

表彰を受ける『破壊!VRゲートボール』開発チーム

このほか、「つくるUOZUプロジェクト」参加作品の最新情報として、ビジュアルノベルゲーム『君と僕だけが知っているあの場所へ』の現状が紹介された。

本作の主人公は富山県出身で、現在は東京で働いている若手のビジネスマンだ。いつの間にか世間から富山県に関する情報が消失し、ネットの検索にもヒットしなくなった異常事態を受けて、主人公は地元に急遽帰省。3人のヒロインと共にこの事態を引き起こした原因を解き明かしていく。地元の女性開発者チーム「富山美少女ゲーム部」によるもので、「つくるUOZUプロジェクト」で知り合ったことが、開発のきっかけになった。富山県出身の県外転出組に遊んでもらい、地元について思い出してもらうことが目的だという。

「君と僕だけが知っているあの場所へ」OP MOVIE

※本作は2019年8月に開催されたコミックマーケット96で頒布された。Web上で体験版もプレイできる

「つくるUOZUプロジェクト」はどこにいくのか

このように成功裏に終わった本Game Jam。しかし、「つくるUOZUプロジェクト」にとって本イベントは手段であって目的ではない。目的はゲーム産業による地域活性化であり、そのために掲げられているのが企業誘致・人材育成・創業支援だ。そのキーマンが前述の青木氏であり、魚津市役所で商工観光課の主事をつとめる山田 聡氏となる。青木氏が旗振り役になってコミュニティを運営し、イベントなどを切り盛りする。そして、山田氏が実行委員会のハブとなり、行政の立場からバックアップするというかたちだ。

もっとも、このスタイルも2019年度でひと区切りがつけられる。青木氏が所属するHackCampと、魚津市との契約が終了するためだ。そのため当面は市役所を中心とした実行委員会が直接、手弁当で「つくるUOZUプロジェクト」の取り組みを継続していくという。いわば今年度は第一期の総仕上げにあたり、青木氏の様々なノウハウを実行委員会側が吸収している段階だ。実際、本Game Jamの開催においては、青木氏の手で詳細な運営マニュアルが作成されていることに驚かされた。このマニュアルは終了後、実行委員会側の資産となる。

実際、Game Jamの開催は一度コツがわかってしまえば、それほど負荷のかかるものではない。市役所にもクリエイティブな人材が眠っており、「つくるUOZUプロジェクト」を通して可視化された側面があるという(一例を挙げれば、本Game Jamのキービジュアルは、市役所の職員が作成したものだ)。実行委員会が地元の公共施設を活用することで、コストを最小限に抑えられる強みもある。HackCamp側のノウハウを実行委員会が吸収すれば、真の意味で地域主導のGame Jamが開催されることになる。

ただし、そこから企業誘致・人材育成・創業支援にまで繋げられるかは、また別の話だ。点と点を結び、相乗効果を生み出すことが必要だからだ。「UOZUゲームハッカソン夏の陣」も、2018年12月に開催された「UOZUゲームフォーラム2018」、2019年3月の「GAMEサミット」、5月の「ゲーム開発入門講座」といった取り組みの一環として行われており、今後も8月24日(土)に「プロクリエイターによる開発メンタリング」や、東京ゲームショウでの「商談ブース出展」などが予定されている。次回のGame Jamも11月に実施予定だ。これから半年でどれだけ知見を蓄積し、運営体制を準備できるかが、次年度以降の正否を決めることになる。

一方で「つくるUOZUプロジェクト」に対して、外部の賛同者も現れ始めた。チームメンバーとなったBanboo明神氏もその1人で、都内からの移住を計画中だという。すでに物件選びも終了し、今夏に引っ越しを行う予定だ。しばらくは都内と魚津を往復しながらリモートで業務を行い、ゆくゆくは完全移住をめざすという。理由について聞くと「本取り組みの真剣さと、参加者のモチベーションの高さに心を打たれた」という答えが返ってきた。決め手になったのが2018年10月に行われた産業フェアへのブース出展だ。自分が移住することで少しでも恩返しになれば......というわけだ。

現在Slack上では青木氏と山田氏が中心になって、「つくるUOZUプロジェクト」をさらにより良い取り組みにするために、130名以上の参加者で様々なディスカッションが行われている。もっとも、参加者の思いは様々だ。今回のジャムについても、「趣味でゲームをつくりたい人」、「就職につなげたい人」、「インディゲームクリエイターを志望する人」など、様々な参加理由が入り交じっており、それぞれで求めるものが異なっている。ゲームをつくるのは1人ひとりの参加者で、プロジェクトの未来も同様にゆだねられている。

このようにコミュニティベースの草の根的な取り組みが「つくるUOZUプロジェクト」の特徴だ。外部のコンサルタントによるお仕着せの地域活性化策が全国で死屍累々を続ける中、地域主導で進む魚津市の事例は、ゲーム産業という要素を取り除いたとしても、興味深い事例だろう。引き続き注目していきたい。

青木トモ氏/HackCamp(左)、山田 聡氏/魚津市役所商工観光課(右)

※魚津市では市外からの移転や定住に際して様々なサポートが行われている。詳細は公式サイトを参照のこと