映画などの大規模シミュレーションから、モバイルゲームの3Dエフェクトにいたるまで、昨今様々なスタイルの制作需要が高まっているエフェクト。先日公開されたこちらの記事によると、3DCGデザイナー全体からみるとエフェクトアーティストの割合は非常に少なく、相対的な人員不足が発生しているという。

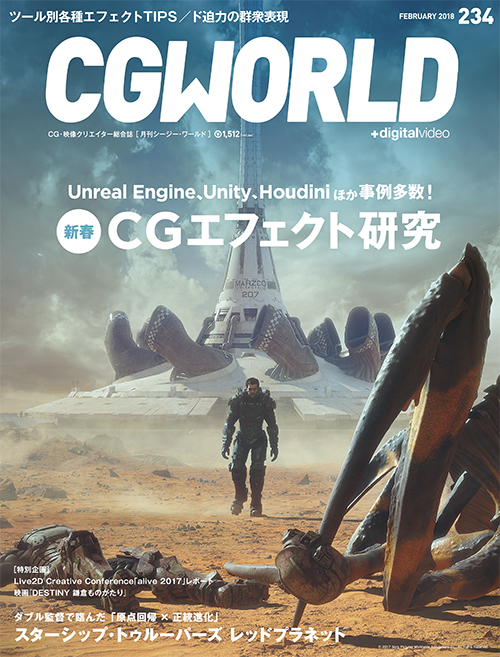

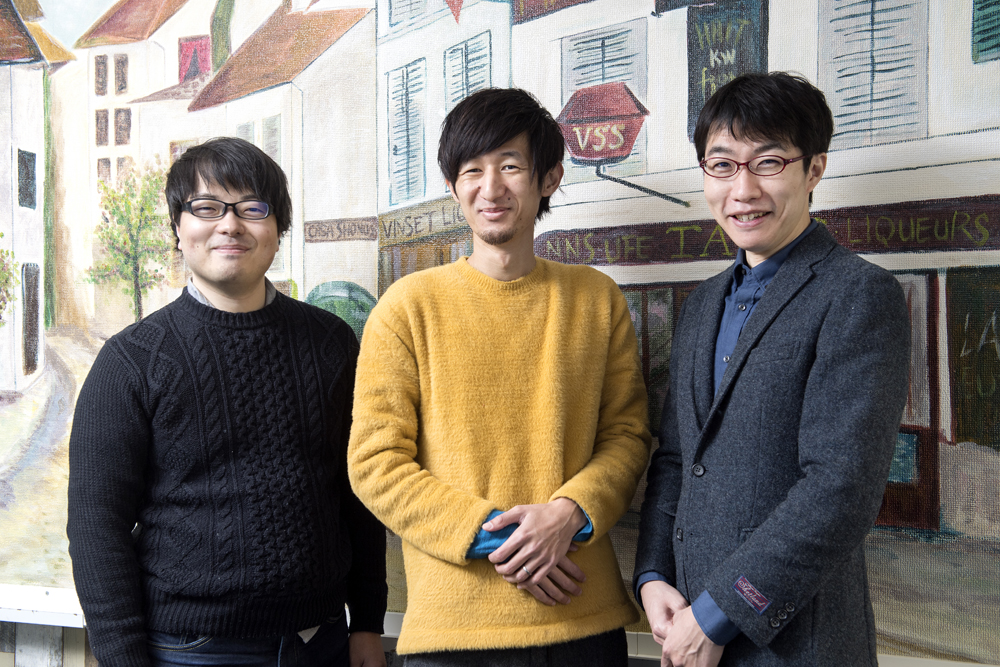

エフェクトアーティストは実際にどのような現場でどのように働いているのだろうか。そこで、現在発売中のCGWORLD vol.234(2018年2月号) 第1特集「新春CGエフェクト研究」の執筆陣3名に、それぞれ異なる分野でのエフェクト制作の経験から制作現場の現状や制作手法のちがい、プライベートとのバランス、日進月歩で目まぐるしく進む技術に対する一風変わった未来予想にいたるまで、素朴な疑問や興味、関心を率直に語ってもらった。三者三様、個性豊かなエフェクト制作への思いが炸裂する座談会の様子をお届けしよう。

INTERVIEW_UNIKO

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

<1>映像、ゲーム、フォトリアル、セルルック......エフェクトのつくり方あれこれ

CGW:皆さんはどういった経緯でエフェクトアーティストになったのでしょうか?

近藤隆史氏(以下、近藤):はじめはゼネラリストとして幅広く携わっていたのですが、ステルスワークスの米岡 馨さんがフリーランスとして活躍されていた頃に仕事をご一緒させていただいたことがきっかけで、「エフェクトって楽しいな!」と思うようになってエフェクトチームのスペシャリストとして仕事をするようになりました。

秋山高廣氏(以下、秋山):僕はVFXのプロダクションでコンポジットメインの作業に携わる中でエフェクト制作も併せて担当するようになりました。本格的にエフェクトをメインに制作するようになったのは、デジタル・フロンティアに入社してからかな。

鈴木克史氏(以下、鈴木):私は大学卒業後にWeb制作会社に入社して、その後フリーランスを経て今の会社を起ち上げ、エンジニアとしてソーシャルゲームの開発全般に携わるようになりました。現在はワークフローの整備を主にしているんですが、併せてモーションやUI、エフェクトなどの制作をしています。

-

-

近藤隆史/Takashi Kondo

株式会社デジタル・メディア・ラボ

2008年3月、大阪電気通信大学を卒業し株式会社デジタル・メディア・ラボに入社。ゼネラリストとして幅広く映像制作に携わり、5年前よりエフェクト制作のスペシャリストとなる。『戦国BASARA』(カプコン)、『ドラゴンズドグマ』(カプコン)、『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス』(バンダイナムコ)などゲーム作品のオープニングムービーを担当。また、個人でエフェクト関連の情報サイト「vfxvelocity」を運営している

CGW:ゲームと映像のエフェクト制作は、それぞれつくり方や見せ方がちがってくると思うのですが、制作されていて実感するのはどういうところでしょうか?

近藤:リアルさが求められる映像系だと、パーティクルを何千万、何億といった密度で表現するのは当たり前でシミュレーションにも何十時間とかかる大変さがありますが、ゲームは逆に10パーティクル以下でつくらないといけないといった縛りがあって、それはそれで大変ですよね。

秋山:それぞれの大変さがありますね。近藤さんは、ゲームのオープニング制作にも携わっていらっしゃいますが、ゲーム内のエフェクトもつくるんですか?

近藤:つくります。魔法系のエフェクトが最近多いですね。ゲームエフェクトの制作にはまだ2~3作品ほどしか携わっていないため慣れていない部分があり、クライアントの意図が掴みきれないことが時々あります。リアル系だったらYouTubeなどのリファレンス動画がもらえることがほとんどですが、ゲーム系の場合はほとんど指示書がないもので(笑)。

秋山:ゲームはそこも含めて考えないといけないですからね。

近藤:会社によるのかもしれませんが、デザイン込みで考えるのがゲームエフェクトなのかな? と......どうなんでしょう?

-

-

秋山高廣/Takahiro Akiyama

合同会社フライポット代表 兼 株式会社スパーククリエイティブ VFXスーパーバイザー

大阪のコンピュータ専門学校でCGを学び上京。マリンポスト、白組を経てデジタル・フロンティアに入社。子供の誕生を機に退社し、フリーランスに。2017年11月に合同会社フライポットを設立

秋山:どうだろう。大きな会社に在籍して携わる案件だとそうなりがちかもしれないですね。僕は在宅ワークをするようになって4年目くらいですが、リファレンス映像を添えた指示書や仕様書をいただくことがほとんどですね。

近藤:個人で受ける場合はデザイン込みになることが多いから、そうなると指示書は必須になるのかな。

秋山:リファレンスがないと、つくったものをたたき台として修正していく、というながれになることが多いので、詳細な指示書があればその分作業効率は上がりますね。

鈴木:おひとりで作業するとなると、試行錯誤して何度も提案し直すのは大変ですもんね。エフェクトとカメラワークの作業配分はどうしていますか?

秋山:データこそありませんが、指示書にはアニメーションとエフェクトなどいろいろと項目があって、アクションに関する指示と大体の秒数だけ指定されていることが多いですね。

鈴木:アセットみたいな感じで、秋山さんがつくったエフェクトを別の人が最後に合わせるんですか?

秋山:そうそう。実装の際に合わせるというながれですね。スマホゲームの制作は、こんな感じで作業の切り分けができるから在宅ワークが可能なんですよね。映像制作だとちょっと難しいですよね。

近藤:まず、スペックの高いPCを自宅に用意するところから難しいかな(笑)。

鈴木:私の場合は、エフェクト制作をお願いしてプログラムを書き込んで合わせる仕事なので、はじめに「このプラットフォームでできるのか」、「テストエフェクトで何個出せるか」といった調査を先にするんですよ。その後、でき上がったものにエフェクトを入れる感じで。

近藤:ディレクション業務ですね。

鈴木:上がって来たものにエフェクトを合わせる際に、カメラとのタイミングや1フレームの空白をどう埋めるか、といった作業がゲームエフェクト制作特有の難しさだなと思うことがあります。

-

-

鈴木克史/Katsushi Suzuki

株式会社ICS 取締役/インタラクティブデベロッパー

千葉大学理学部卒業後、Web制作会社に入社。2009年よりフリーランスに転身し、2012年に友人らと株式会社ICSを設立。ソーシャルゲームの開発(プログラム)全般、UIデザイン、エフェクト制作の他、ワークフローの整備やエフェクトの組み込み方等のテクニカルディレクションを提供している。『パズ億~爽快パズルゲーム』(DeNA)のプログラム開発とエフェクト演出を担当(2014年Google Playベストゲーム受賞)。オウンドメディアであるICS MEDIAにてエフェクト記事の連載も手がける

近藤:話は変わりますが、セルルックのエフェクト制作って、アニメでいう「タメ・ツメ」を求められたり意識して制作されていますか?

秋山:タメ・ツメはやっぱり大切ですね。アニメのエフェクトはカメラありきですよね。カメラが決まっているとつくり込めるんだけど、ゲームは決まっていないじゃないですか。

近藤:そうですね。あらゆる角度から見えてしまいますからね。セルルックの場合、つくり方はどう変わるんですか?

秋山:カメラの回り込みがある場合は、やっぱり破綻しないようにつくらないといけないですね。

近藤:ビームなどだと、固定カメラと360度回るカメラでは工数はどれくらい変わりますか?

秋山:うーん、3Dの方がいくらか多くはなりますがそこまでは変わらないかも。

鈴木:工数を減らすためにわざと横を固定して絵としてつくる、ということはしますよね。

秋山:一枚絵でアニメーションをつける感じですね。

近藤:魔法系のエフェクトをUnreal Engine 4(以下、UE4)で制作する際は360度対応なので、いつも四苦八苦しています(苦笑)。

秋山:マテリアルも自分で組むんですか?

近藤:ベースのマテリアルはあって、そこから派生して構造を意識しながらつくっていく感じだから、最初からつくるわけではないですね。どのテクスチャを適用するかで変わってくると思うので、そこで悩まされます。ムービーとはやはりちがうなと。

鈴木:大作になるとエフェクト数がとにかく多いから、1個1個つくっているとメモリ消費が膨大になって大変ですもんね。そういえば、共通でマテリアルやテクスチャを各10個ずつ用意して、それらを組み合わせて100パターンのエフェクトをつくるというTIPSをセミナーで見たことがあります。

次ページ:

<2>エフェクトアーティストはある意味ゼネラリストとも言える

<2>エフェクトアーティストはある意味ゼネラリストとも言える

CGW:エフェクトをより効果的に演出するための工夫は、みなさんどうされていますか?

近藤:オーダーのまま言われた通りにつくれば良いというわけではなく、作品に合わせてアニメ的に誇張する必要があったりしますからね。「魅せるエフェクト」を心がけてつくっているので、日頃からリファレンス動画以外にもいろんな動画を観て参考にします。不謹慎かもしれませんが実際の爆発や炎上とかの動画ですね。あとは、アニメの「神作画」をまとめた資料なんかを見ていると、エフェクトにはメリハリやタメ・ツメがすごく大事だなとつくづく思います。

秋山:タメ・ツメが効いているシミュレーションを再現する工夫はどうしていますか?

近藤:僕の場合はパラメータをいじるのがメインですが、ムービーは力技が効くのでレンダリングした画像を間引いて雰囲気を出したり。カメラを回り込むようなカットだったら、キャッシュのフレームを間引いてタメ・ツメがあるように見せたりとか。

鈴木:なるほど。シミュレーションの結果をムービー編集的に操作できるイメージですね。

秋山:単純に間を詰めるのとアニメ的な誇張で他に何か工夫していますか? 例えば、誇張してオブジェクトをやたらと伸ばすといったような。

近藤:リファレンスとしては現実のものを見て参考にしていますが、方向性としてはメリハリのあるエフェクトを目指すので、制御的にはあり得ない極端な数値を入れたり、煙だったら衝突判定にかなり極端な数値を入力して速度を早くさせて勢いを出したりしますね。

CGWORLD vol.234の近藤氏によるTIPS記事。記事に掲載のスプライトシートをこちらから配布中だ

秋山:僕は、ゲームの場合シミュレーションは使わずにAfter Effectsでつくってしまうことが多いので、ものによっては手描きでやったりしています。

近藤:コマで見てそれっぽく見える、みたいな?

秋山:実はアニメーションは僕の弱い部分でもあるので勉強しないといけないんですが(笑)。動きだけじゃなく、ゲームエフェクトだとたくさんのエミッタを組み合わせてつくっているけど、フラッシュ1個とってもタイミングがぴったり合うと気持ちよく見えますよね。0.1秒ちがうだけで随分と変わってくる。他の要素と一緒に効かせちゃうと潰し合ってしまったりするから、うまく組み合わせないといけませんよね。

近藤:リファレンスとしては作画が多いですか?

秋山:ゲームエフェクト自体を見たり、あとはPinterestが多いかな。最近は中国のクリエイターがつくったエフェクトがけっこう出てくるんですが、上手いですよね。

近藤:中国のはすごいですね。ムービーもゲームも単純にクオリティ高いですよね。仕事取られそうという危機感を覚えます(笑)。

秋山:本当ですよね! 人が足りないと言っている間に中国に仕事を取られるんじゃないかと。とはいえ、まだアドバンテージがあるかなと思うのはやはりセルルック表現の部分で、例えば最近UE4で制作された日本の某アニメのゲームとか完璧ですよね。

近藤:あれでアニメがつくれますよね(笑)。そんな今だからこそ、日本がゲームエフェクトを牽引していきましょう!

鈴木:さっきの間の取り方の話に戻るんですが、私は学生時代にステージでジャグリングをしていたことがあってですね。

一同:また意外な一面(笑)!!

鈴木:「身体を使って人を楽しませたい」という思いがあって、プログラミングとはまったく関係なく6年くらいやっていました。どのようにステージに登場してどのように動くか、という部分は特にモーションの起承転結に通じるものを感じます。例えばシルク・ドゥ・ソレイユなどを見ていると間の取り方がすごいですよね。

CGWORLD vol.234の鈴木氏のTIPS記事「PopcornFXによるサウンドビジュアライザー」の作例動画

近藤:生で見ていても映像的なキレがありますよね!

鈴木:ライティングも含めてステージ芸術というか。総合的なヴィジュアルがとにかくすごい。

秋山:そうなんですよね。一見すると関係なさそうなものでも、意外なところで肥やしになることが多いですね。

近藤:同感です。エフェクト制作をしていると、いろんな分野が合算させれるような気がしませんか? 絵的な技術ではテクスチャを描いたり、タメ・ツメといったモーションに関する要素も必要だし、プログラミングの知識も要るし。

秋山:エフェクトだけどゼネラリストみたいな。

近藤:ハイパー・ゼネラリストというか(笑)。

次ページ:

<3>スマホゲームのエフェクト制作は在宅ワークに向いている

<3>スマホゲームのエフェクト制作は在宅ワークに向いている

CGW:話題が少し変わりますが、仕事と生活のバランスは上手く取れていますか?

秋山:僕は子どもがいるのでワークライフバランスにはけっこう気を遣っています。毎日子どもを保育園に迎えに行かないといけないので(笑)。子どもが生まれたことがきっかけになって独立に踏み切ったんですよね。

近藤:ワークライフバランスについては、CG業界も直面していく問題ですね。これから家庭をもつ人がどんどん増えていくので。

秋山:若い業界ではあるけど、いよいよそういう段階に入ってきたなと。実際皆さん、毎日忙しいですか(笑)?

鈴木:フレームワークからつくっているとどうしても忙しくなる日がありますが、だいたい10時~20時が基本ですね。

近藤:僕は9時半から18時半までですが、20時くらいまで残っちゃってます......。以前は土日出勤もありましたが最近はなくなりました。僕も結婚しているので、今後のことを考えると、在宅ワークには魅かれます(笑)。

秋山:結婚して子どもができたら、と思うと在宅という選択肢が現実味を帯びてきますよね。僕はだいたい毎日9時~17時で仕事して子どもを寝かしつけた後にまた2時間くらい作業したり。スマホゲームのエフェクト制作だと完全に切り分けができて自分のペースでできるし、受注量を自分で調整してバランスを取りやすいんですよ。

秋山氏によるスマートフォン向け2Dエフェクトのサンプル動画

近藤:秋山さんはスマホゲームのエフェクトをメインで制作されていますが、顔合わせってどうしています?

秋山:挨拶は大切なので初めは顔合わせに出ます。そこからプロジェクトの概要を聞いて資料をもらって、2回目以降の打ち合わせはSkypeでやります。チェックバックはほとんど文字ベースやチャットワークで済ませていますね。

鈴木:ツールが改良を重ねて制作環境が随分と良くなったし、PCのスペックも上がって処理が速くなって、テクノロジーの進化とともに自宅でも仕事がしやすくなりましたよね。

秋山:とはいえ、進化に比例して要求も多くなるという一面も(笑)。僕の場合ですが、子どもがいる中で仕事をやりくりしているので、とにかくストレスを溜めないことが重要なんですよ。仕事でストレスが溜まるとプライベートに影響が出ちゃうから。

一同:大事ですよね!

秋山:以前は各方面からの要求に振り回されがちでしたが、独立してからはひとりでできる部分が多くなったので、けっこう自由で気楽に仕事をさせてもらっています。

近藤:やっぱり在宅ワーク憧れるなあ(笑)。

秋山・鈴木:(笑)。

鈴木:最近ではAIを使った機械学習の分野に勢いがあるから、将来的にはパラメータの試行錯誤などがAIでできるようになって、もっと楽になるかもしれませんね。

秋山:作業の雛形を5割くらいやってもらうとか、自動化はもっと進みそうですね。

鈴木:今はマウスやペンタブ、キーボードで制作していますが、身体を使ってエフェクトが制作できるUIが出てきたりしないかな。あと、モーションキャプチャのアクターみたいな感じでエフェクトのアクターとか。

秋山:ああ、なるほど。それだと、VRのエフェクト編集とかやってみたいな。くるくる回りながら編集するとか。

近藤:他には、シミュレーションやレンダリングにかかる時間が今後なくなってくるんじゃないかと思いますね。ゲームの表現力が向上して、ムービーとの境目がシームレスになっていくのかなと。実際『スターウォーズ』などの大作映画でもUE4の映像を使ったシーンが使われていたりするし。

鈴木:量子コンピュータがものすごく速くなっているから、そういう未来が来るかも。

近藤:最終的には頭の中で考えただけで映像ができるようになったり......。

一同:(笑)。