本連載では、CG映像制作におけるテクニカル系スタッフの仕事の現状と課題を、パイプライン開発の専門家である痴山紘史氏(日本CGサービス(JCGS)代表)が探っていく。

月刊『CGWORLD』や、Webメディアの「CGWORLD.jp」を手がけるボーンデジタルは、クリエイターを支援するサービスカンパニーをミッションに掲げ、ソフトウェア事業と出版事業を展開している会社だ。第5回 前編では、同社のソフトウェア事業部でテクニカルサポートを担当する吉田ひろみ氏と井上将人氏に、テクニカルサポートチームの仕事と、取り扱いソフトウェアの変遷について語ってもらった。

筆者より、ひと言

今回はCGWORLDを手がけるボーンデジタルの中にある、ソフトウェア事業部テクニカルサポートチームにインタビューしました! 自社広告でも、ネタ切れでもございませんのでご安心ください(ネタは常に募集していますが)。

CG・映像制作ではアーティストが注目を浴びる花形ですが、業界を支える人々はアーティストだけに限りません。高度なテクノロジーの上に成り立っているCGソフトウェアの開発は海外の企業が主力であり、そのソフトウェアを国内に展開してサポートするという仕事は、アーティストが活動をする上で欠かせないものです。

アーティストをサポートする存在であり、日本のCG業界ではNVIDIAと並んで身近にあるにも関わらず、ユーザーからは実態がわからない「謎のCG関連企業」であるボーンデジタルの実態を知りたかったので、いつも通りのながれで取材を申し込み、完全にヤラセなし、仕込みなし、むしろ出禁覚悟で、普段ならなかなか聞けないような質問もバシバシと投げかけてきました。

ボーンデジタルの仕事

吉田ひろみ氏(以下、吉田):ボーンデジタルは主にソフトウェア事業部、出版事業部、CGWORLD事業部の3つの部署に分かれていて、社員は55名ぐらいです。

ソフトウェア事業部では、クリエイターが使うCG関連のソフトウェアやハードウェアの販売代理とテクニカルサポートを行なっています。私はソフトウェア事業部の中にあるテクニカルサポートチームに所属していて、20年ほど前に当社に入社してから、一貫してサポート業務を担当しています。

吉田ひろみ氏

ボーンデジタル ソフトウェア事業部テクニカルサポートチーム マネージャー

テクニカルサポートチームのメンバーは6名で、各人が担当のプロダクトをもって業務を行なっています。ユーザーからの技術的なお問い合わせ対応だけでなく、CGプロダクション向けのレンダリングサーバをセットアップして納品したり、CGの教育機関向けに数十台単位でマシンを販売してセットアップまで行なったりする者もいますね。最近だとAWS(Amazon Web Services)のようなクラウドのセットアップをお手伝いすることもあります。

井上将人氏(以下、井上):私は2021年からテクニカルサポートチームでFlow Production Tracking(旧ShotGrid。以下、FlowPT)を担当しています。クラウドシステムのFlowPTはオンラインでのサポートに適しているため、仙台に在住しながらリモートで勤務しています。

井上将人氏

ボーンデジタル ソフトウェア事業部テクニカルサポートチーム

吉田:ボーンデジタルはもともと書籍の出版事業から起ち上がった会社で、ソフトウェアの販売代理店を始めたのは後からになります。Softimage(当時はSoftimage|3D)の本を出版していたご縁で、Softimageの代理店になったのが始まりです。

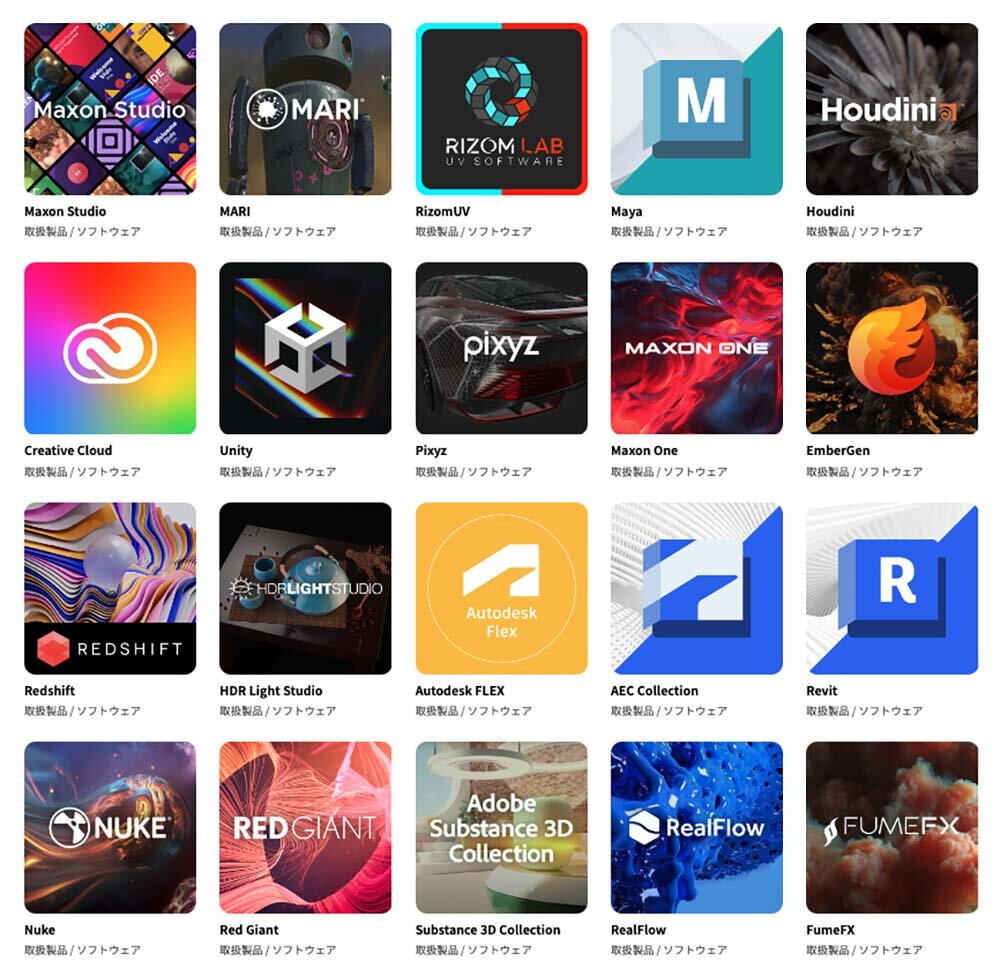

その後Maya(当時はエイリアス・ウェーブフロント開発)や3ds Maxの代理店になり、オートデスクがこれら全てを扱うようになってからは、オートデスクの代理店になりました。今ではSideFXのHoudiniや、MAXONのZBrush、Cinema 4Dなど、さらに幅広いソフトウェアを取り扱っています。

そのほか、CGWORLD事業部と共にCGプロダクションのアーティストなどを講師に招いてセミナーを開催したり、講師の方を出版事業部に紹介して本を書いてもらったりすることもあります。

全ての事業部がクリエイターにフォーカスした仕事をしているので、お互いに連携をとって、お客さんがほしいと思っている情報やサポートをトータルコーディネートして出していくことが、ボーンデジタルの仕事です。

テクニカルサポートになった経緯

吉田:私の世代であれば、みんな『ファイナルファンタジーVII』は大好きですよね(笑)。私も学生時代にプレイして、自分もこういう作品に携わりたいと思うようになりました。今から25年ぐらい前は、3DCGを教えている学校はデジタルハリウッド(以下、デジハリ)をはじめ数校しかなかったので、大学4年生のときにデジハリに通い始め、3DCGを学びました。

デジハリを卒業した後は、1年間TV番組の下請け会社で働いていました。そのとき、デジハリの同級生だった現ボーンデジタル代表の新(和也氏)から、彼が当時働いていたMayaの代理店でサポート業務をやらないかと声をかけられ、テクニカルサポートとして働くことになったんです。

その頃はMayaもまだバージョン3や4といった時期で、チュートリアルやわかりやすいドキュメントがどこにもありませんでした。そこで自分たちで資料をつくり、印刷したものを毎月お客さんに送ったりもしながら、サポートをしていましたね。

ボーンデジタルがMayaの代理店を始めたのを機に新と一緒に当社に移り、以降は20年以上テクニカルサポートをやっています。

井上:私はIT系のプログラマーとして働き始めた後で、専門学校に行って3DCGを勉強しました。前職で培ったデータベース周りやプログラム関係の知識があったので、それをCG業界で活かしたいと思い、卒業後はCGプロダクションのオムニバス・ジャパンに入社したんです。

当時はテクニカルチームに所属して、FlowPTの運用サポートや、インフラ系のツール管理、アーティストさんが困っている部分のツール開発などを担当していました。FlowPTは私が全社の分をまとめて管理し、各プロジェクトの方に使ってもらうという運用スタイルでしたね。ほかの会社でもFlowPTの導入が始まったばかりの黎明期だったので、試行錯誤しながら進めていて、当時ボーンデジタルでFlowPTを担当していた時任(友興)さんにもサポートをしていただきました。

業務を進めていく中で、テクニカルサポートの仕事が自分には合っていると感じたし、FlowPTの導入当初は大変さを感じてもいたので、ほかのユーザーのサポートもできるようになりたいと思いました。オムニバス・ジャパンを辞めて地元の仙台に戻り、フリーランスとして仕事をしていたら、時任さんから「ボーンデジタルでFlowPTのサポートをしないか」と声をかけていただいたんです。コロナ禍があってリモートワークをする体制が整ってきていたので、「仙台から作業ができるのであればぜひ」と引き受け、現在にいたります。

FlowPTは社内外とのやり取りを円滑に行うためのクラウドシステムなので、自分自身がリモートで業務を行うことで、遠隔地からでも十分対応できることをアピールしたいと思っています。

テクニカルサポートチームの業務内容

①ソフトウェアの組み合わせまで考えたサポートの提供

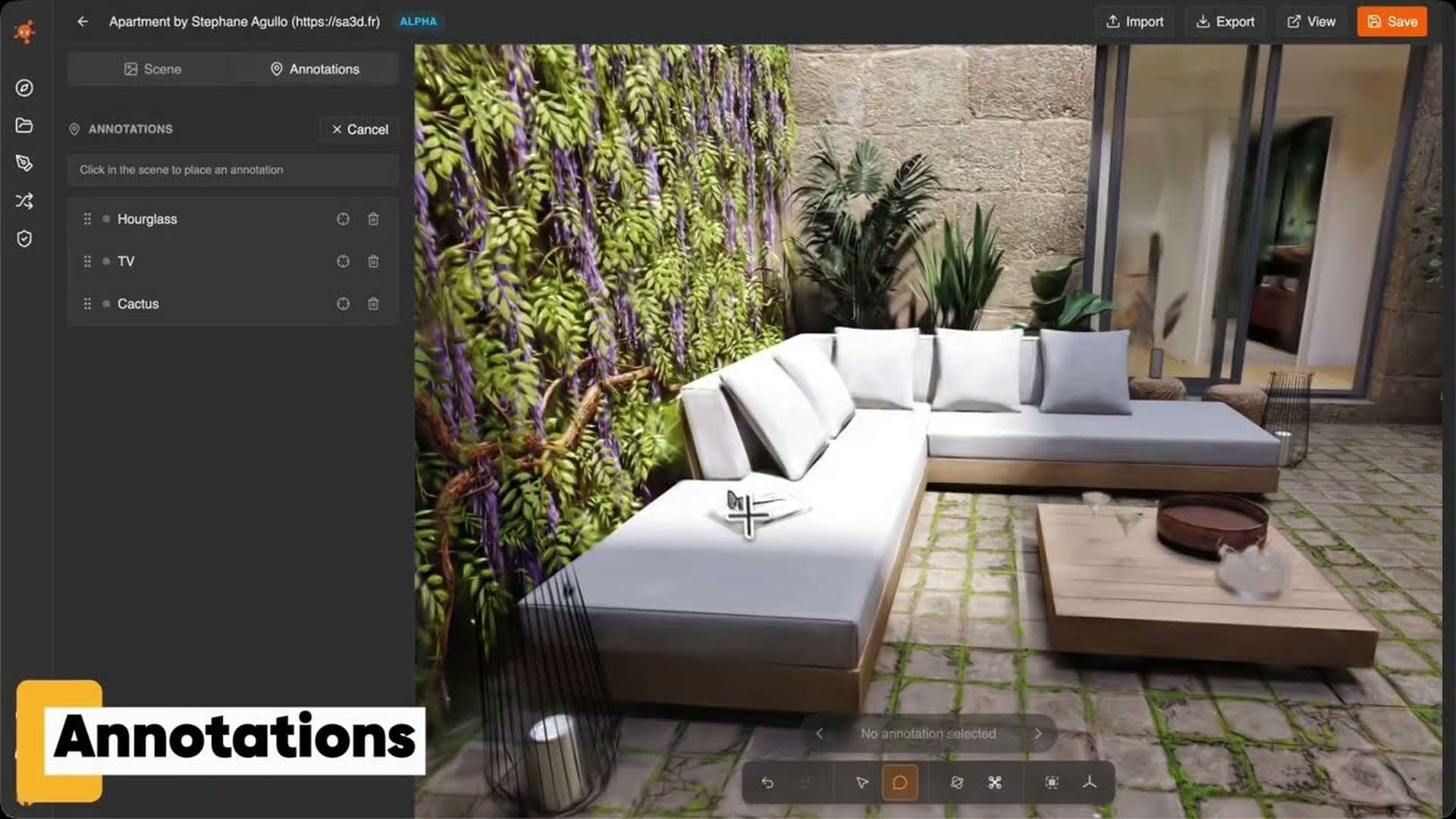

吉田:ソフトウェア事業部の一番の仕事は、ソフトウェアの販売と販売後のテクニカルサポートです。ただ、ここ数年のテクニカルサポートの仕事は、昔のようにそれぞれのソフトウェアに対応したサポートだけできれば良い、ということではなくなってきています。

昨今のCG制作では、モデリングひとつとっても、単一のソフトウェアだけで完結することはほとんどありません。そのためテクニカルサポートとしては、お客さんが既存のソフトウェアに加えて別の新しい機能をもつソフトウェアを使う際に、どういうふうに活用してもらうのが良いかを考えて、橋渡しをすることが大事です。

その結果、お客さんが高いパフォーマンスを発揮でき、われわれから購入する意味を感じていただければ、とても良い関係が築けると考えています。

②現場が開発したツールの提供

吉田:テクニカルサポートのチャレンジの一環として、これまでCGプロダクションの現場で開発・運用されてきたツールをお客さんに提供することも始めています。

ひとつはポリゴン・ピクチュアズの内製ツールとして開発されたリグとアニメーションのフレームワークのeST3で、2024年5月にリリースされました。もうひとつはFlowPT用ツールのSacramentoです。スマイルテクノロジーユナイテッドで開発されたものを、当社からユーザーに提供しています。これらはツール単体で販売しているのではなく、あくまで当社のお客さんに対するサービスという位置付けて提供をしています。

内製ツールは開発・管理の面から外部への提供の難易度が高いのですが、当社がお問い合わせ対応やプロモーションをはじめ、ツール配布に関わる全てのやり取りを担当することで、開発元は開発にリソースを集中でき、その分のコストも削減できます。当社からツールを購入していただいているお客さんには、イチから自社で開発をしなくても実績のあるツールを使用できるというメリットを享受していただけますし、それによって素晴らしい作品が生まれれば、これ以上に嬉しいことはないですね。

※現場開発のツールの提供については、後編でさらに詳しく話を聞いていきます。

③人材発掘とセミナーの開催

吉田:私たちは仕事柄いろいろな現場の人に会う機会が多いです。世の中を見渡すと優秀な人がいっぱいいるんですよね。そこで、その人たちがやっていることを紹介するセミナーを開催しています。これは現場と密接にやり取りができるテクニカルサポートチームだからこそ、可能なことだと思います。

最近は特定の作品のメイキングよりも、専門分野に長けた技術者を集めた実践的でマニアックな内容のセミナーの方が、反響が良い傾向があります。作品ではなく技術者にスポットを当てたセミナーをテクニカルサポートチームが開催することで、「ボーンデジタルはこういう人たちと知り合いで、こんな技術紹介をしてくれるんだ」と知ってもらえるし、お客さんにも喜んでいただけると考えています。

④メーカーへのフィードバック

吉田:ユーザーからの要望をまとめて、メーカーにリクエストを出すことも重要な役割です。私たちはお客さんのところに訪問することも重要視していて、オンラインの場合もありますが、毎月何社も回りながら、ユーザーであるお客さんから直接話を聞いています。その上で、ユーザーが困っていることや求めている機能について、メーカーに伝えているんです。メーカーはそのフィードバックを基に、さらに製品を使ってもらうための方法を考えたりします。

井上:FlowPTの場合、メーカーであるオートデスクとは週1で定例ミーティングをして、どうすればもっとユーザーを広げられるか検討したり、ユーザーさんからの要望を共有したりしています。

吉田:FlowPTは井上がユーザーの信頼を得ているからなのか、お問い合わせの件数も多いですし、内容もちょっとこだわったものが多いですね。

井上:会社やプロジェクトごとにFlowPTの使い方が異なってくるので、それぞれの事情に応じた質問がたくさん来ます。その度に「こうすればもっと良くなるのではないか」と、ひとつひとつ検証しながら、テクニカルサポートをしています。

取り扱いソフトウェアの変遷

ZBrushの取り扱い開始

吉田:ボーンデジタルでは二十数年前、私が入社したときにMayaの代理店事業が始まりました。ですがMayaの代理店はたくさんあったので、他社との差別化を図るため、自分たちでSIGGRAPHやGDCのような国際カンファレンスに足を運び情報収集を始めたんです。まだ日本で認知されていない海外のツールを見つけては、開発元と代理店契約を結ぶ営業活動をやっていました。

そのタイミングでリリースされたのが、ZBrushです。交渉の末、ZBrushの販売とテクニカルサポートを始めました。ZBrushは当初ゲーム会社に買っていただくことが多かったですね。

ZBrushはゲームチェンジャー的なソフトウェアでした。当時はバンプマップが主流で、ノーマルマップはまだこれから普及していくという時期だったんです。ですがノーマルマップを手で描くのはさすがに無理なので、ZBrushによるスカルプトが必須となりました。当時は市販のレンダラがノーマルマップに対応しておらず、ゲームエンジンの方が対応が早かったのもあり、ZBrushが出た後はいろいろなゲーム会社からデモをしてほしいと言われました。

画像からモデルの形状を変えられるというのも、ZBrushが売れた理由のひとつです。当時はメッシュの頂点を動かさないとモデルの形状は変わらなかったのですが、ZBrushにはグレースケールの画像を割り当てることによって、レンダリング時の見た目だけではなく、実際にモデルに凹凸を加えられる独特の機能がありました。

Substanceツール群の登場

吉田:その後、今から約15年前にAllegorithmicからSubstance 3D Designer(旧Substance Designer)がリリースされて取り扱いを始めたのですが、当時はまだノードベースのアプローチや、プロシージャル生成は主流ではなかったんです。基本的にテクスチャはPhotoshopで手描きして、モデリングはMayaなどで頂点を動かす、というのが当たり前でした。

Substance 3D Designerが出てきて、「プロシージャル生成を使うとこんなふうに作品をつくれるんだ!」という驚きを、私自身も感じましたね。ある意味アーティスティックな絵が描けなくても、ノードを組み合わせることでリアルなテクスチャがつくれるという点に衝撃を受けて取り扱いを始めましたが、これらのアプローチが認知されるまではかなり時間がかかりました。

2014年にパーティクルブラシという新感覚の機能を搭載したSubstance 3D Painter(旧Substance Painter)が登場し、一気にSubstanceツール群の導入が進みました。その後、2016年にリリースされた『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』でSubstanceツール群が使われたことをAllegorithmicが大々的にプロモーションしたんです。そのおかげで日本でも「Substanceツール群を使うとこんなにリアルなゲームをつくれるんだ」という認知が広まり、ゲーム会社を筆頭に導入され始めました。

ノードベース、プロシージャル生成の普及前夜

吉田:Substanceツール群と並行して、ゲームエンジンであるUnreal Engine 4を導入するゲーム会社も増えてきました。Unreal Engine 4のビジュアルスクリプティング機能であるBlueprintが浸透したおかげもあり、ノードベースのソフトウェアの敷居もかなり下がりましたね。

プロシージャル生成を活用したコンテンツ制作ができるユーザーが増えてきたので、SideFXの多喜(建一)さんとお話しして、一緒にゲーム会社にもHoudiniを広げていくためのサポートを始めました。当時Houdiniはまだゲーム会社に全然普及していなかったので、ゲーム会社向けのアプローチを始めたのは、そのときからになります。

今注目しているソフトウェア

吉田:私が今注目しているのは、今年の1月にリリースされたInstaMATというソフトウェアです。これも海外のカンファレンスで見かけて、すごく面白いと思いました。

ポリゴンリダクションもできるし、Substance 3D Designerみたいにプロシージャルテクスチャもつくれて、Substance 3D Painterみたいにレイヤーベースのテクスチャペイントもできる、オールインワンソフトウェアみたいな製品です。後発の強みを活かしてSubstanceツール群によってできた市場に飛び出てきた感じがあり、今後頭角を現すのではないかなと思っています。

新しいプロダクトとしては、RizomUVというUV展開専用のソフトウェアと、EmberGenというリアルタイムVFXツールが勢いがあると感じています。

技術検証ができるテクニカルサポートチームを目指す

痴山紘史

日本CGサービス(JCGS) 代表

大学卒業後、株式会社IMAGICA入社。放送局向けリアルタイムCGシステムの構築・運用に携わる。その後、株式会社リンクス・デジワークスにて映画・ゲームなどの映像制作に携わる。2010年独立、現職。映像制作プロダクション向けのパイプラインの開発と提供を行なっている。

TEXT_痴山紘史/Hiroshi Chiyama(日本CGサービス)

EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)、李 承眞/Seungjin Lee(CGWORLD)

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota