技術革新が絶えないCG映像・ゲーム業界で、クリエイターはどう学び、成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る連載企画、第2回はサブリメイションを紹介。セル調のアニメCGを得意とする同社の、現場主導の育成文化と多彩な学びに迫る。前編では、4工程をローテーションで体験する実践型新人研修の全貌と、その設計思想について解説しよう。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.326(2025年10月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第2回 サブリメイション」を再編集したものです。

サブリメイション

2011年にProduction I.GのCG部署出身者によって設立されたアニメCGスタジオ。社員数は約130人で、東京・国立(約90人)を拠点に、名古屋スタジオ(約30人)、仙台スタジオ(約5人)を展開。「セル調のCG表現」、「作画との融合」を強みに、フルCG作品の元請けから、作画アニメのCGパートの部分請けまで幅広く手がけている。

Webサイト:www.sublimation.co.jp

採用ページ:www.sublimation.co.jp/recruit-2

主要4工程の実践研修で、前後工程への理解と配慮を促す

CGWORLD(以下、CGW):まずはサブリメイションさんの最新状況を教えてください。

山岸涼香氏(以下、山岸):今は「第2フェーズ」と呼べる時期にあり、フルCGの劇場作品やTVシリーズの元請けに注力しています。「セル調のCG表現」、「作画との融合」という当社の強みを活かしながら、CGによる新たな表現も模索しています。それらの挑戦と並行して、人材育成にも力を入れている最中です。

▲人事/広報・山岸涼香氏

佐藤 悠氏(以下、佐藤):私たちは、単なる「作業者」ではなく、「クリエイターとしての個々の挑戦や表現」を尊重する環境づくりを重視しています。だからこそ、仕事にひたむきに向き合い続ける姿勢を大切にしており、工数制限に縛られすぎず、良いものをつくるために粘ることも推奨しています。特に、やる気のある若手には、しっかり学べる機会を提供する文化を大事にしています。

CGW:クリエイター職の新人研修は、どのような内容で構成されているのでしょうか。

山岸:各年度のプロジェクトや社内の状況に応じて最適化しており、毎年完全に同じではありませんが、大きくは2ステップに分かれています。初日は管理部門が担当する座学のガイダンスで、社内制度や福利厚生などの説明のほか、社会人としての心構えについても伝えます。アルバイト経験がない新人も多いので、基本から丁寧に伝えることを心がけています。

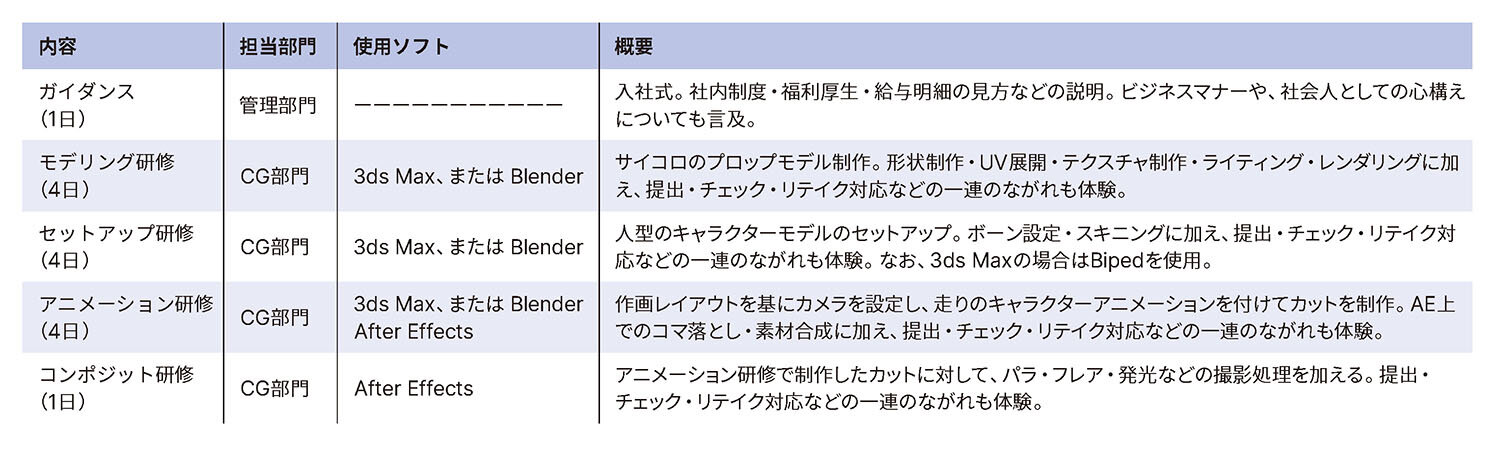

佐藤:2日目以降は、現場主導で行う実践的な研修に入ります。個々の志望職種にかかわらず、モデリング・セットアップ・アニメーション・コンポジットの4工程をローテーション形式で全て体験してもらいます。各工程の作業期間は原則4日間で、コンポジットのみ1日という構成です。制作のながれをひと通り体験することで、「自分の前後工程への理解を促す」ことが大きな目的ですね。

土屋嘉廣氏(以下、土屋):昨今は当社でもスペシャリスト志向が強まっていますが、その中でも「職種間の横断性」を保てるようにしています。実際、ほか工程の作業を手伝うこともたまにあるので、「少しでも知っている」ことの効果は大きいです。

▲ラインプロデューサー・土屋嘉廣氏

クリエイター職の、新人研修カリキュラムの一例

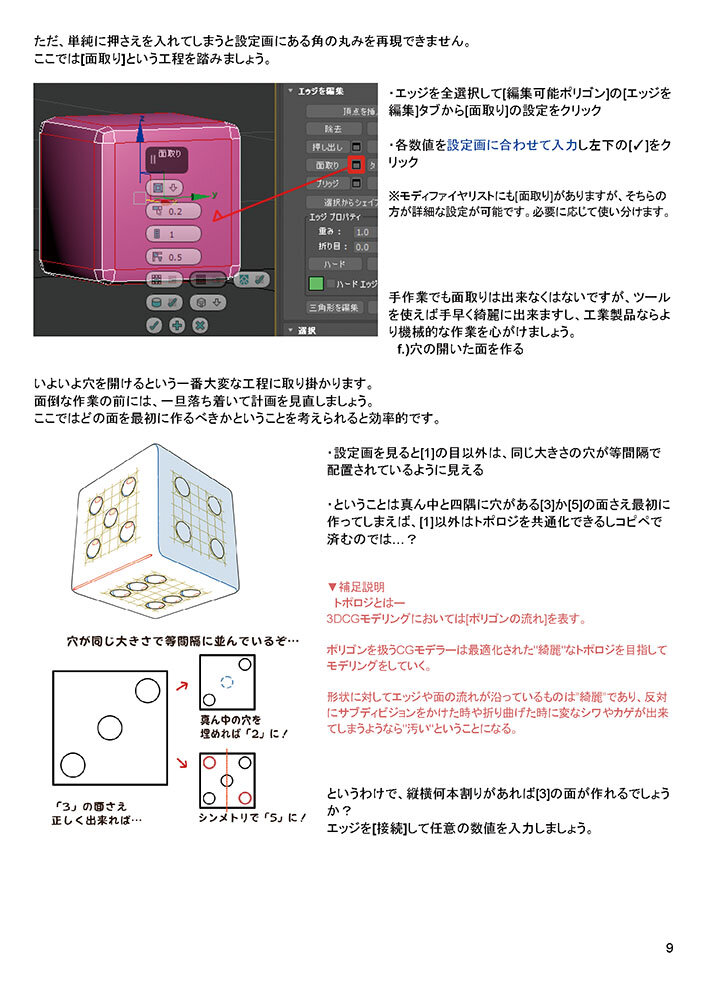

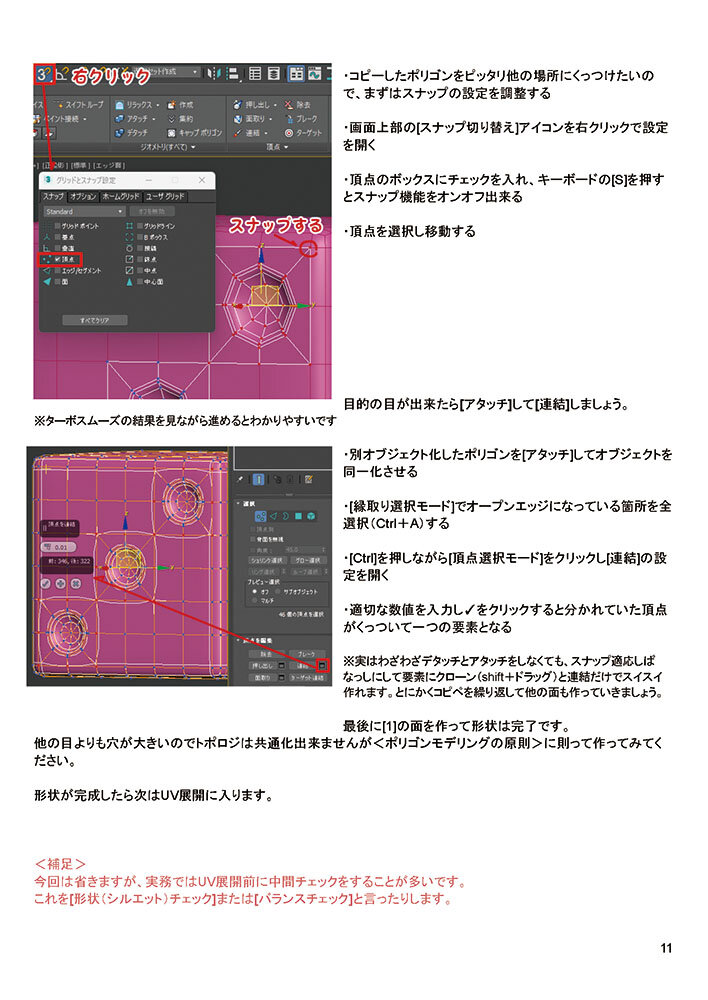

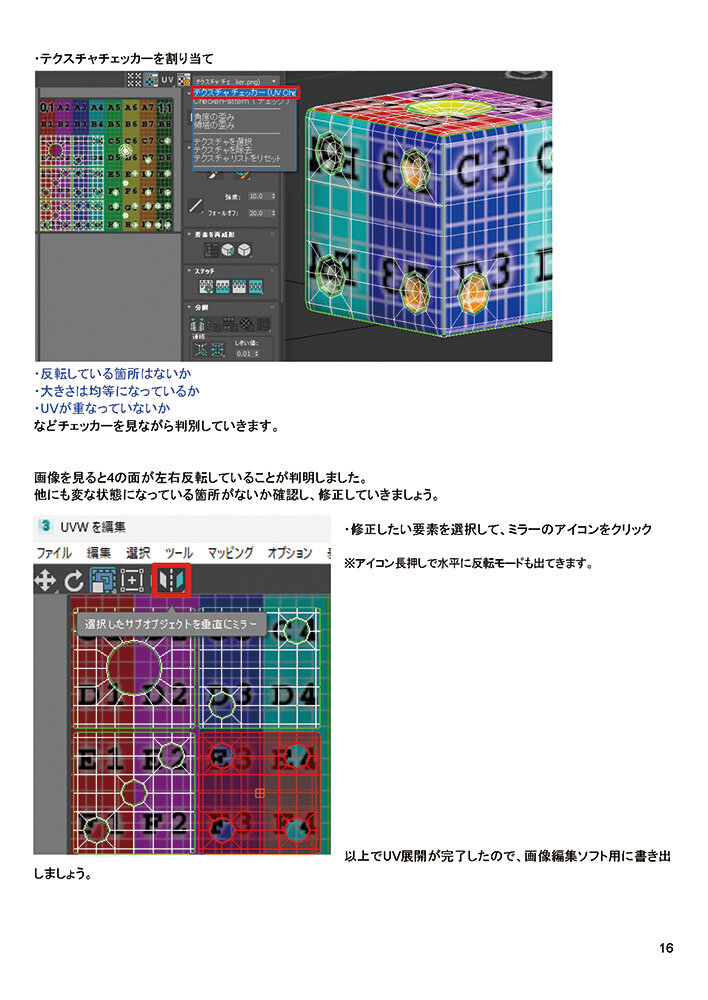

佐藤:モデリング研修では、サイコロのモデル制作に取り組んでもらいます。一見シンプルに見えますが、モデリングの基本要素やテクスチャ制作、ライティング、レンダリングまでが含まれているので、ひと通りの作業を実感できます。単に手を動かすだけでなく、提出・チェック・リテイク対応などのながれも体験するようになっています。セットアップ研修では、3ds Max班の場合はBipedを使い、ボーン設定やスキニングを体験します。

土屋:アニメーション研修では、作画のレイアウトからパースを読み取って、カメラを設定し、キャラクターを走らせる1カットを制作します。その後のコンポジット研修では、After Effects(以下、AE)を使って撮影処理まで行うので、実務に近いワークフローを疑似体験できます。コンポジットの課題は素材数の少ないシンプルなカットなので期間を短めにしていますが、実際に体験することで、後工程への配慮が自然と芽生える設計です。

山岸:1ヶ月弱の研修の後は本配属となります。新人には応募段階で志望の職種を申告してもらっており、ポートフォリオや適性、社内状況もふまえて調整します。いったん配属された後も、本人の意向や成長に応じて転属することもあります。例えば、アニメーターとして経験を積んだ後に、モデリングに魅力を感じて移るケースもあります。

佐藤:プロジェクトによっては3Dレイアウトやエフェクト、ルックデヴなどに特化したチームが組まれることもあります。新人はまず主要4工程のいずれかに配属されることが多いですが、キャリア採用の経験者の場合は、その人の適性を見て柔軟に配置します。

土屋:プロジェクトごとにメインツールも異なるので、新人の場合は、配属予定のプロジェクトに合わせて研修で使うツールを決めます。例えば、Blenderのプロジェクトへの配属が決まっている場合は、研修もBlenderで行います。学生時代に別のツールを使っていた人に、プロジェクトで使うツールの操作に慣れてもらうことも研修の重要な目的です。

チェック・リテイク・再提出で鍛える、思考力や時間管理力

CGW:各工程の研修に、リテイク対応まで盛り込まれているのは実践的ですね。

佐藤:私たちは、新人のうちから「プロとしての提出データ」を意識してほしいと考えており、仕様に沿ったデータをつくり、チェックを受け、リテイクに対応し、再提出するという実践に近いワークフローを体験してもらっています。例えばモデリングやアニメーション研修の場合は、4日間のスケジュールの中で、2日目の昼ごろに中間チェックを実施し、その後はリテイク対応、4日目に再提出をして最終チェックというながれです。

山岸:チェックを担当するのは、ディレクション経験のあるスタッフたちです。チェックは会議室に全員を集めて行う講評会形式で、提出データを画面に映しながら、各々に口頭でフィードバックしていきます。その場でシーンデータを開いて、手直しのデモを見せることもあります。講評に3時間近くを要する場合もありますが、「他人のリテイクから学べる」という点も、この形式のねらいです。

土屋:チェックで指摘される内容は、「ファイル名に全角文字が混ざっている」みたいな初歩的なものから、「このタイミングでキャラクターがこう動くのは不自然」といった演出寄りのものまで多岐にわたります。言われるがままに直すのではなく、「なぜ指摘されたのか」を考えて再提出してもらうことで、思考力や応用力が鍛えられていきます。

佐藤:研修課題は全員が一発で合格できる難度には設定していません。「制作したものが視聴者へ届く」というのが、学生時代と比べた場合の最大のちがいです。それをふまえ、責任感をもって業務にあたってもらうため、チェックではときに厳しめの評価をすることもあります。中には、研修後にリトライしてくる人もいて、それを見ていると、この仕事が本当にやりたいんだなと感じますね。

土屋:実務でも、新人と経験者とではテイク数に差があります。経験者が2回くらいで通るものを、新人は3〜4回やり直すこともあります。だからこそ、実際のプロジェクトでは新人に適した難度の作業を割り振るように調整して、段階的に成長を促しています。

佐藤:加えて、「締め切りを守ること」を強く意識づけているのもポイントです。「納期厳守が何よりも大事!」って、ちょっと大げさに言ったりもします(笑)。間に合わなかった人には、どうすればよかったかを一緒に考えたりして、メンターがフォローする体制も整えています。研修段階で体験した小さな失敗が、実際のプロジェクトに入ったときの時間管理力や対応力に結びつくと考えています。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.326(2025年10月号)

特集:実用デジタルツイン ショーケース

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年9月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota