技術革新が絶えないCG映像・ゲーム業界で、クリエイターはどう学び、成長していくのか。各社の教育・研修の取り組みに迫る連載企画、第3回は紺吉有限会社を紹介。同社は少数精鋭のスタジオで、「板野サーカス」で知られる板野一郎氏が主宰する演出講習を通じ、若手からベテランまでが「考える力」を磨いている。前編では、その講習の内容と教育思想、そして業界の未来を見据えた“隠れ里”構想に迫る。

※本記事は月刊 『CGWORLD + digital video』vol.327(2025年11月号)掲載の「クリエイターの学びの現場 第3回 紺吉」を再編集したものです。

紺吉

文久年間創業の藍染問屋をルーツとし、2022年より映像制作事業を開始。本店は新潟県にあり、東京にも制作拠点を設けている。社員約15人で劇場アニメやゲーム映像などの制作を手がける。演出講習などを通してベテランと若手が共に学び、オリジナル企画『REKKA(烈火)』にも挑戦している。

Webサイト:www.kon-yoshi.co.jp

演出力で業界の未来に貢献する、紺吉“隠れ里”構想

CGWORLD(以下、CGW):まずは紺吉(こんよし)さんの制作体制を教えてください。

森口博史氏(以下、森口):社員数は契約社員を含めて約15人です。新卒はいませんが、キャリア採用で入った25歳の若手も在籍しています。平均年齢は45歳ほどで、20〜30代の若手と、板野一郎さんや香川 豊さん(アニメーション監督・演出家)といった還暦を過ぎたベテランが同じ現場で仕事をしています。世代の幅が非常に広いのが特徴ですね。そんな中で、皆の学びの大きな柱になっているのが、板野さんが中心となって行なっている演出講習です。紺吉の社員だけでなく、北海道から九州まで、全国各地の若手・中堅クリエイターも参加しています。CGアニメーターから、作画のアニメーターや演出家志望まで、受講者の職種も様々です。

森口博史氏

(アニメーションプロデューサー)

板野⼀郎氏(以下、板野):私がD.A.S.Tに所属していた80年代に始めた取り組みが前身で、CG会社に移ってからは森口と一緒に続けてきました。現在は紺吉に引き継いで、毎週1回、金曜日の13時からオンラインで開催しています。時間はだいたい30分。他社で働いている人も、昼休みの時間を使って無理なく参加できるようにしています。講習の目的は、演出力の底上げです。特に絵コンテ制作を通じて、ストーリーや画面構成の理解を深めてもらうことをねらっています。利益目的ではなく、「日本のアニメーション制作を次世代に伝える」という思いが根底にあるので、無料で参加できるようにしています。

板野⼀郎氏

(映像創作顧問)

森口:現在のような演出講習は10年以上前から続けており、以前は小規模な対面形式でした。その場で全員が課題に取り組み、板野さんが即座に添削するという、緊張感のあるスタイルだったんです。コロナ禍以降はオンライン化したことで、遠隔地からの参加も容易になり、毎回25人ほどが受講しています。

CGW:課題の具体的な内容は?

板野:基本はお題形式です。「あこがれ」、「雨」といったテーマを出し、それを基に絵コンテを描いてもらいます。既存の絵コンテやレイアウトをなぞってカットをつくれる人は多いのですが、お題だけ渡して「好きにやっていい」と言うと、手が止まってしまう。そこを変えるために、この形式を続けています。初心者は15秒、5カット程度の短い尺から始め、慣れてきたら徐々に伸ばしていきます。

森口:提出された絵コンテは、まず板野さんがストーリーや人間関係、感情表現を中心に直します。必要に応じて原博さん(アニメーション監督・演出家)がレイアウトや画的な魅力の観点から助言し、香川さんも独自の視点からフィードバックをくれる。この3人による多角的なチェックはとても贅沢ですね。

板野:修正版を再提出してもらい、さらにブラッシュアップしていくながれです。1回のやりとりで終わる場合もあれば、3週ほどかけてじっくり仕上げる人もいます。

CGW:講習ではどんな点を重視しますか?

板野:まずは「段取り芝居」からの脱却ですね。説明的で機械的な構成ではなく、生活感や人間味が感じられる芝居にしてほしい。台詞もただの説明だけでなく、ちゃんと心が通ったものに変えることを意識させます。最終的には、お客さんの心を動かす作品づくりができるようになってほしいんです。

森口:さらに補足すると、「アニメの文法」を理解してもらうことも意識しています。カット割りや構図の必然性、カメラワークと感情表現の関係など、連綿と継承されてきた表現手法を体得してほしいと願っています。

CGW:CGアニメーターが絵コンテ課題をやったり、演出を学ぶ目的は何ですか?

板野:近年は、作画のアニメーターがレイアウトを切らず、CGアニメーターが担当するケースが増えています。でも、絵コンテをただなぞるだけでは演出意図が伝わりません。意図を理解した上で、レイアウトを切れる人材が必要です。演出を学んだCGアニメーターは、監督や演出家に提案できるようになり、制作工程の上流に進出する可能性も高くなります。作画出身者の中には、CGを十分に理解していない人も多いからこそ、CGを熟知した演出家が必要だと感じています。日本の作画アニメを、もっと自然にCGと融合させるために、CG業界の若手に演出を教えたいです。実際、私の講習を受けた若手が「指示していないことまでやるし、ときには上に意見するようにもなった」と、その若手の上司から聞かされたこともあります(笑)。指示通りの綺麗なだけの画づくりは、いずれAIがやるようになるでしょう。だからこそ、人間は“創作”に力を注ぐべきだと考えています。

CGW:受講者の方々は、その後どのようなキャリアを歩んでいるのでしょうか?

板野:もともとCGアニメーターだった受講者が、後に監督や演出家になった例も少なくありません。もちろん受講だけが理由ではないですが、課題として描いた絵コンテがきっかけでチャンスを掴んだ人は多いです。「やりたい」と言葉で伝えるだけでなく、具体的な成果物を示すことで、監督や制作側に「任せてみよう」と思ってもらえるんです。

森口:講習を通じて生まれた人的ネットワークも強力で、かつての受講者が、紺吉の作品制作の急場を助けてくれることも多いです。非常に頼もしい支援体制になっています。

板野:私は自分が第一線で手を動かし続けるのではなく、紺吉を“隠れ里”のような場所にして、若手を育てたいと思っています。これまでに育てた人材は、今やアニメ業界やCG業界の“柱”になっています。次は紺吉の阿尾直樹や三好紀彦、さらにその下の若手が活躍し、彼らの弟子が育っていくようなながれをつくりたい。それが結果的に業界全体の利益につながると考えています。

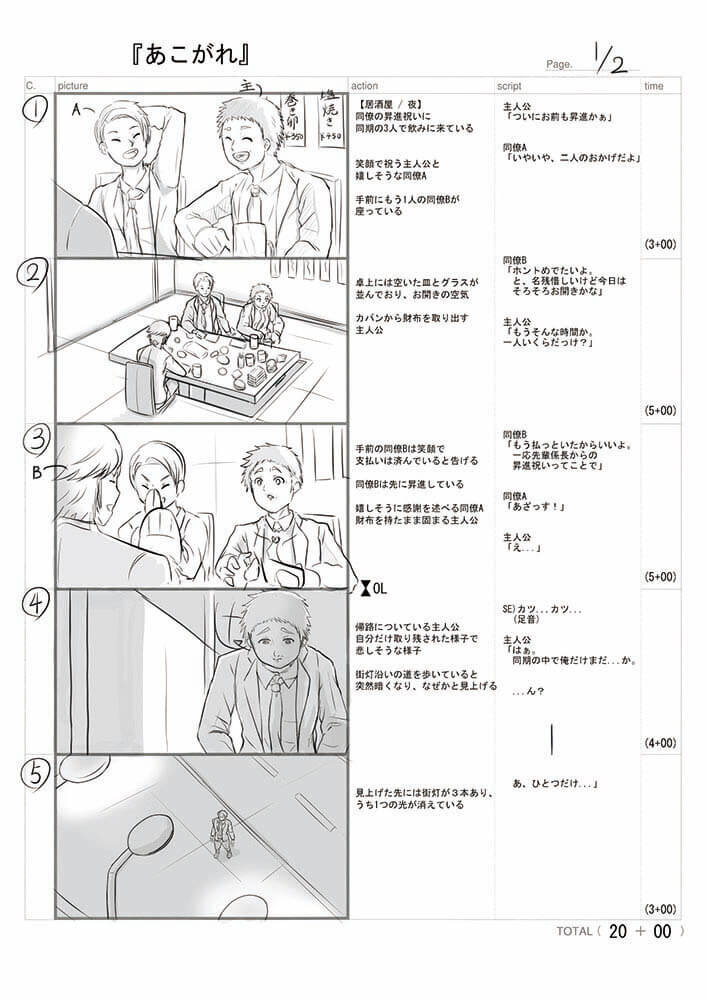

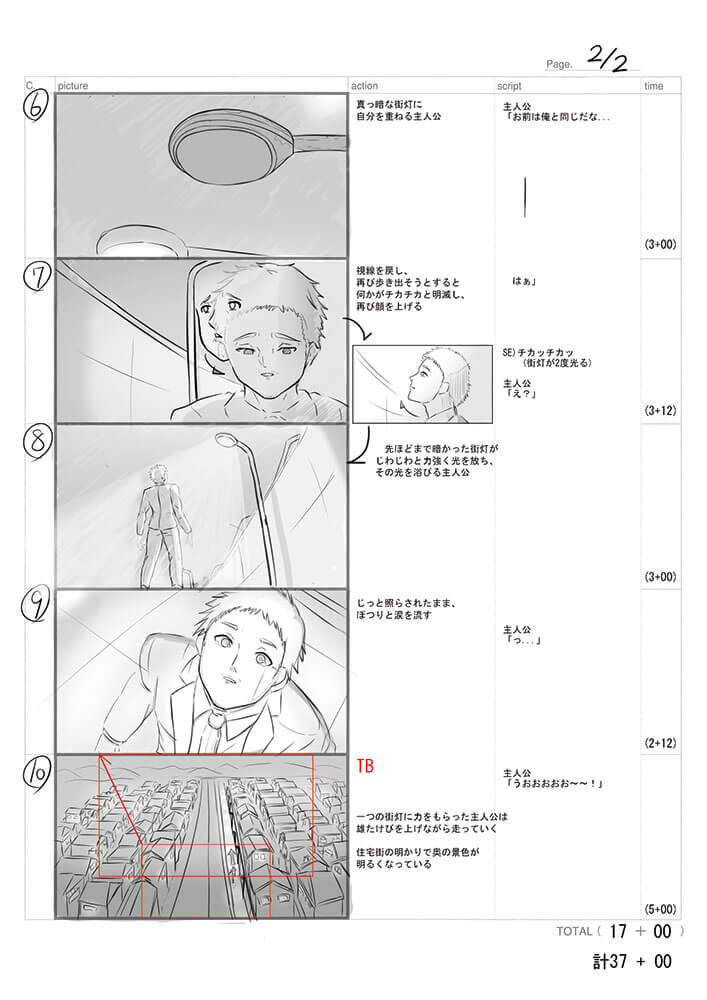

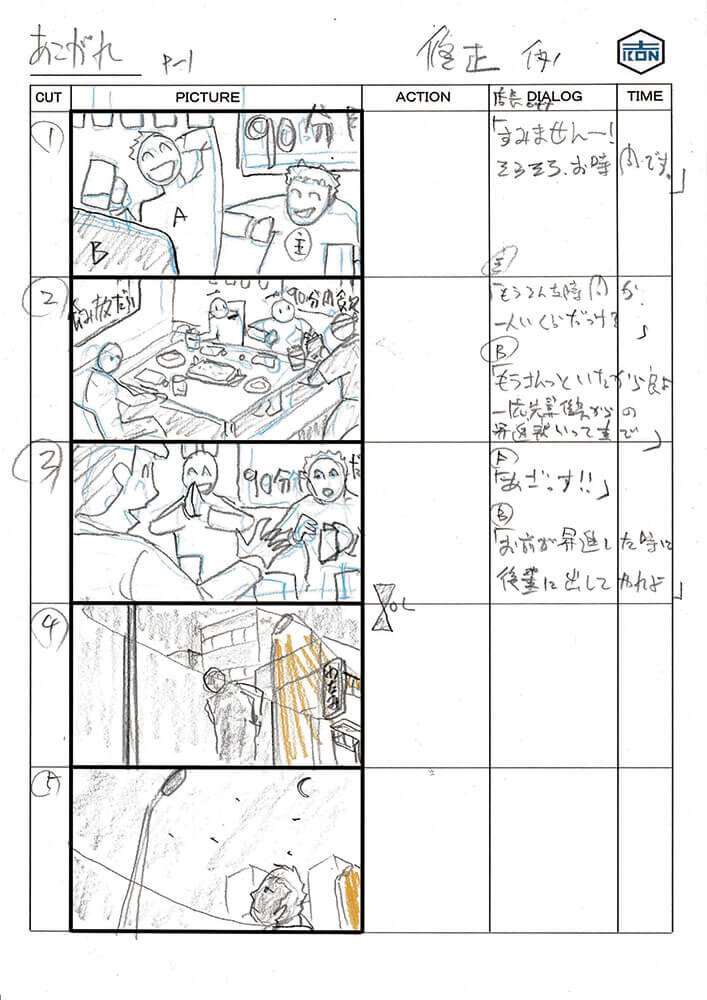

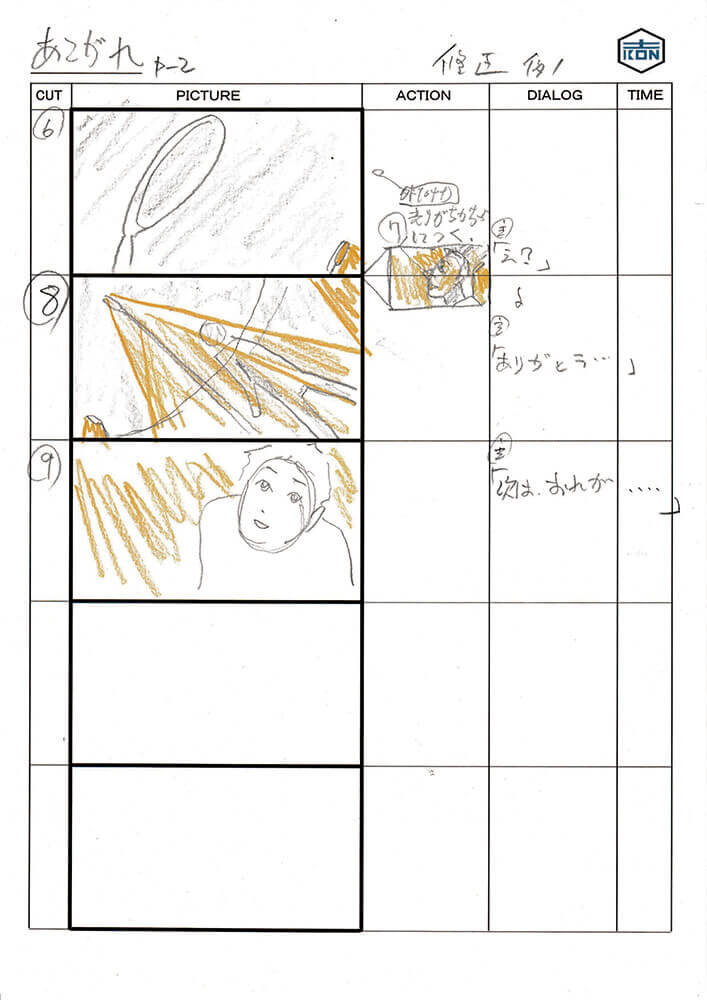

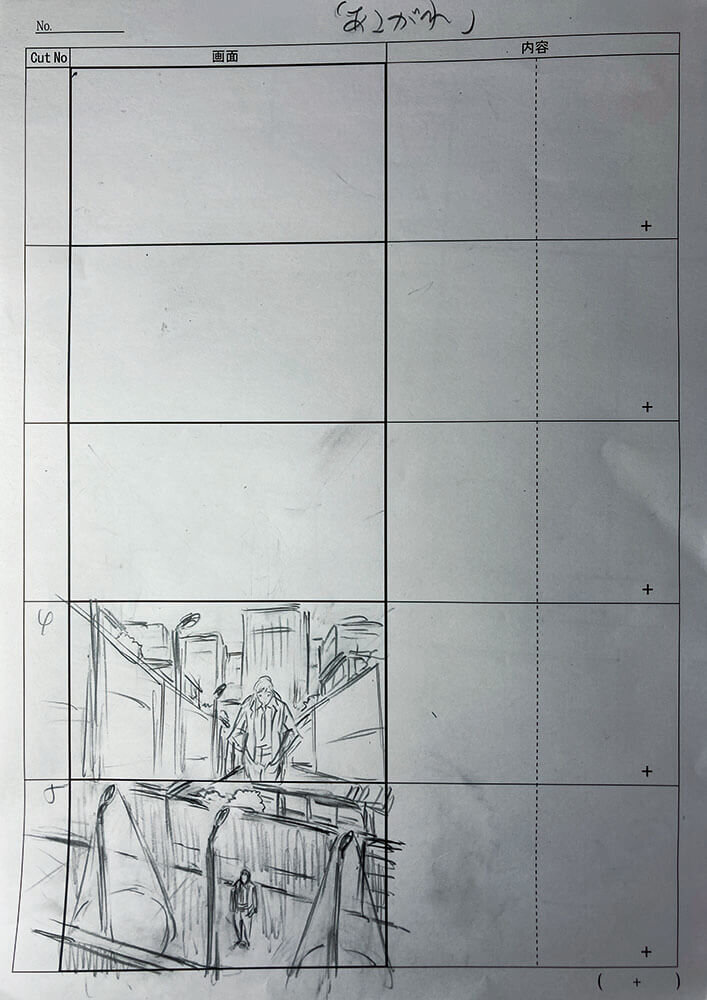

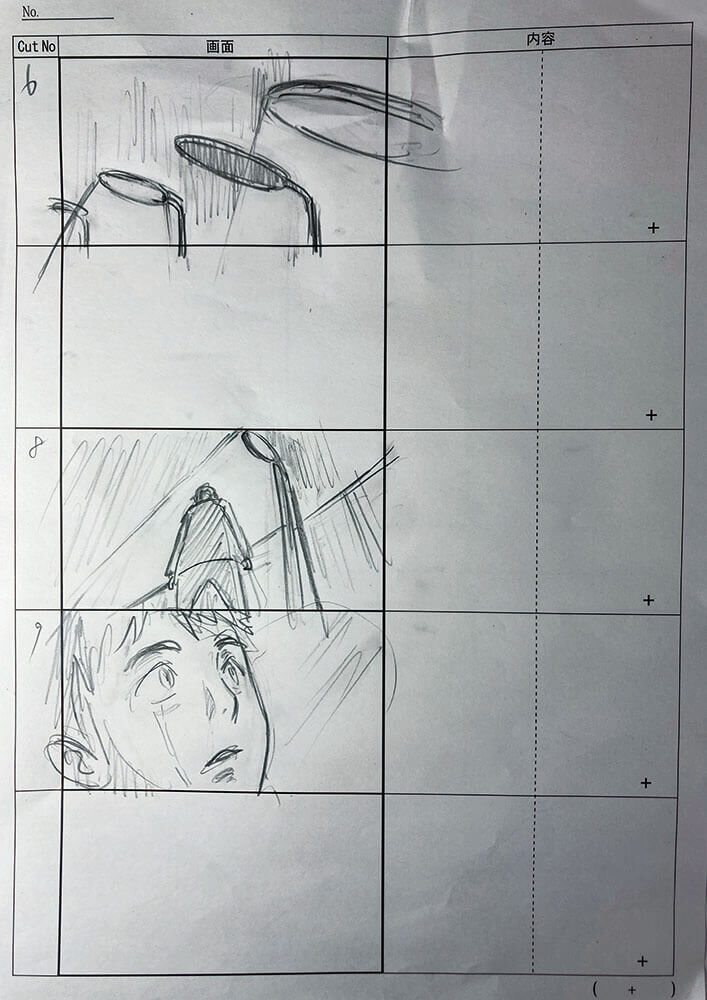

絵コンテ課題の提出物と、 板野一郎氏・原博氏によるフィードバックの実例

▲板野氏によるフィードバック

▲原氏によるフィードバック

元案では最初に昇進した同僚Bが「そろそろお開きかな」と切り出す段取り芝居になっていた。板野氏の修正版では、背後の壁に「90分飲み放題」の貼り紙を描き込み、店員が「そろそろお時間です」と告げる展開に変更。さらにBが事前に会計を済ませ、「お前が昇進したときに、後輩に出してやれよ」と言う台詞を加えることで、人間関係の温かさと主人公の孤独感を際立たせた。元案で見られたイマジナリーラインをまたぐカメラワークも修正し、視聴者の混乱を防いでいる。加えて原氏は、主人公の位置や周辺環境をより明確にするレイアウトや、クローズアップで感情を強調する演出を提案した。

ときにはあえて転ばせて、自分の発想の錆びに気づかせる

CGW:阿尾さんは、いつ頃から板野さんの指導を受けているのでしょうか?

阿尾直樹氏(以下、阿尾):板野さんと初めてご一緒したのは2008年で、『ブラスレイター』の制作現場でした。私が最初につくったカットをお見せしたら「板野サーカスっぽいけど、これはちがう」と言われまして(笑)。そこから演出や動きの本質を学び始め、何度もやり直しながら腕を磨いてきました。演出講習には2010年頃から参加しています。当時はCGディレクターを数年間経験し、下には優秀なCGアニメーターが育ってきて、自分のキャリアが頭打ちになっている感覚がありました。そこでCGスキルを活かして上流工程に進出しようと考え、板野さんの下で腰を据えて演出を学ぶことにしたんです。

阿尾直樹氏

(CG演出)

板野:阿尾は数年間、毎週欠かさず課題を提出し、私の指導を受けながら修正をくり返していました。その積み重ねがあったから、『十二大戦』(2017)では監督から重要話数の絵コンテを任される機会をもらったんです。

阿尾:今は「絵コンテも描けるCGの演出家」として、CGを使った絵コンテ制作や、演出の提案などをしています。

CGW:板野さんの下で学ぶ中で、特に印象に残っている教えはありますか?

阿尾:「他人が考えないことを考えろ」という言葉ですね。最初に浮かんだ発想って、たいてい誰でも思いつくような定型なんです。私も凡庸な答えに落ち着きがちだったので、ほかの受講者の提出物を見るたびに、「こんな切り口があったのか」と発想の幅を広げることの大切さを痛感しました。多人数が参加する講習だからこそ、自分の力量や改善点がはっきり見えるのも大きかったですね。

板野:発想力を鍛えるために「並び替え課題」というのもやります。例えば、①笑顔の女性、②うつむく女性、③手を振る男性、④走り去るクルマ、⑤クルマの横に立つ男女、からなる5枚の絵を好きな順に並べて物語をつくる。多くの人は「出会い」や「別れ」といった定型パターンに収まりますが、あえて裏をかくんです。私の作例だと、うつむく女性 → 手を振る男性 → 走り去るクルマ → 笑顔の女性 → クルマの横に立つ男女。この男性は最初の男性とは別人で、別の車から現れる。裏切りや二重関係に発展させるわけです。

阿尾:そういう発想の転換で、同じ素材からまったくちがう物語が生まれるんですよね。

板野:私が目指すのは、オペレーターではなく“考えるクリエイター”の育成です。もらった指示をなぞるだけでなく、自分で考えて提案できる人は、長く生き残れるし、演出家にもなれる。だから私は、すぐに答えは与えません。まずは考えさせる。ときにはあえて転ばせて、自分の発想の錆びに気づかせ、それを落とさせるんです。私自身も『超時空要塞マクロス』や『メガゾーン23』をやっていた頃、石黒 昇監督から「自由にやってみろ」と任せてもらい、成長できたんです。その経験を、次世代にも引き継ぎたいと思っています。

INFORMATION

月刊『CGWORLD +digitalvideo』vol.327(2025年11月号)

特集:空間CG

定価:1,540円(税込)

判型:A4ワイド

総ページ数:112

発売日:2025年10月10日

TEXT&EDIT_尾形美幸/Miyuki Ogata(CGWORLD)

文字起こし_大上陽一郎/Yoichiro Oue

PHOTO_弘田 充/Mitsuru Hirota