株式会社ワコム主催の「Wacom Creators' Symposium」が4月24日(火)に秋葉原・UDXギャラリーにて開催された。会場ではVR開発をリードする業界のクリエイターによる講演やパネルディスカッションの他、VR/MR環境での製品デザインやコンテンツ制作を可能にする「実証用試作機(Proof of Concept:PoC)」の展示とデモが行われた。本記事では、午前の部の講演およびパネルディスカッションに焦点を当てレポートする。

TEXT&PHOTO_神山大輝 / Daiki Kamiyama(NINE GATES STUDIO)

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)

<1>株式会社ワコム代表・井出信孝氏が語る“Wacom Chapter 2”

井出信孝氏(株式会社ワコム 代表取締役)

最初のセッションに登壇したのは、ワコム代表取締役・井出信孝氏。冒頭、井出氏自身が子どもから渡された手紙をもとに「手描き」の想い・感情を伝える力の強さが語られたが、同氏にはこの手描きの素晴らしさに「簡単にシェアができるなどデジタルのもつ力を付加したい」という想いがあるという。

井出氏が社長に就任した今年4月から、「Chapter 2」と題して新たな門出を迎えたワコム。35年間、先端テクノロジーで価値を提供してきた技術企業としての原点をふり返り、「Life-Long Ink」というビジョンを掲げた。アナログの紙とペンは一瞬を切り取ったものだが、デジタルペンとデジタルインク技術によって筆跡にメタデータとして様々な情報を付加すれば「誰が、どこで、いつ、どんな気持ちでこれを書いた/描いたのか」、つまり人間の「文脈と軌跡」を捉えることができると井出氏は説明する。「生まれてからずっと、人間は何かを書き続けています。日記か手紙か、宿題かも知れませんが、何かを紡ぎ続けている。デジタルの力を用いてその文脈まで捉えることができたら、筆跡がその人の人生そのものを表していくことになります」(井出氏)。

空間や時間軸が明らかになれば、人間の感情の変化やムードスイングまで捉えることができる。学校教育においても、生徒が問題を間違えたとき、そこにいたるまでの思考プロセスを筆跡からたどることができれば、より良い指導に活かせるといった言及もあった。もちろんこれまで通り、クリエイティブツールとして最高のハードウェア・ソフトウェアを提供していくことも欠かさない。「クリエイションの瞬間を捉え、そこにいたる文脈を捉えたい。表現のお手伝いだけではなく、なぜ、この表現にいたったのかを可視化して再提示できればと思っています」(井出氏)。無限の可能性をもつデジタルペン、デジタルインクの技術をもって、クリエイターと一緒に走り続けたい。「Life-Long Ink」は、そういった想いから掲げられたビジョンだ。

終わりに、ワコムが夢見る世界として「誰でも、どこでも、いつでも使える“デジタル文具”をつくりたい」と語った井出氏。STAEDTLERと共同開発したデジタル鉛筆の紹介も交えながら、「特に意識することなく、自分のお気に入りのペンを手に取って描けるような世界」の創出を目指す姿勢だ。

次ページ:

<2>VRアイドル「Hop Step Sing!」快適で刺激的なPV体験への試行錯誤 by 講談社VRラボ

<2>VRアイドル「Hop Step Sing!」快適で刺激的なPV体験への試行錯誤 by 講談社VRラボ

石丸健二氏(株式会社講談社VRラボ 取締役 プロデューサー)

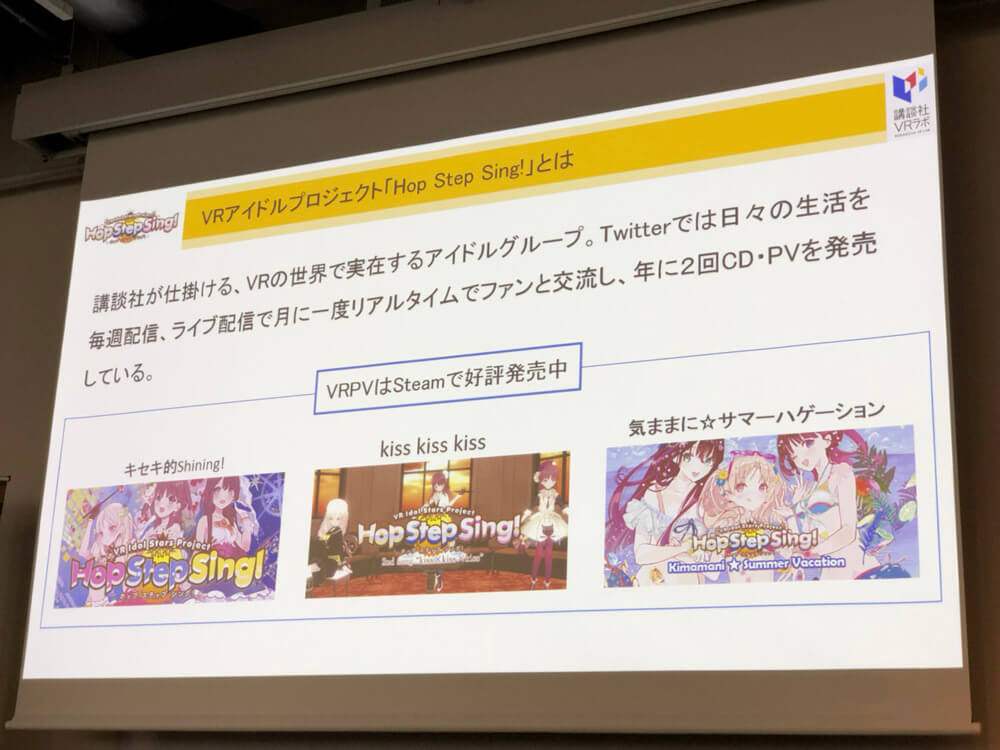

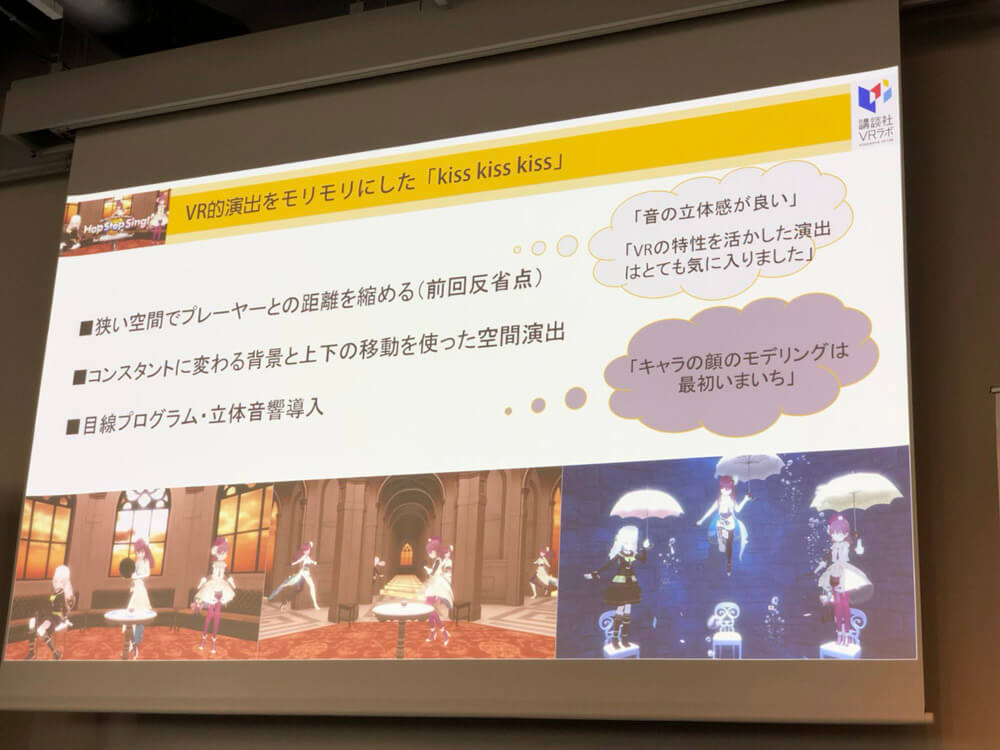

続いて、講談社VRラボの石丸健二氏が登壇。「VRアイドル「Hop Step Sing!」快適で刺激的なPV体験への試行錯誤」と題して、VR空間でのPV制作における知見を共有した。

「Hop Step Sing!」は、講談社がしかけるVRアイドルグループ。Twitterで生活の様子を配信するほか、リアルタイムのライブ配信によるファン交流も行うなど、"実在感"を重要視するグループだ。現在同グループは2枚のシングルで3曲を発売しているが、デビュー曲の『キセキ的Shining!』ではVR初のタイトルということで反省点が複数あったという。

【360°】 Hop Step Sing! 『キセキ的Shining!』 Short ver. 【VRアイドル】ホップステップシング!

大きく取り上げられたのは「ステージを広くしすぎた」「観客のぼっち感」という2点の問題。当初のコンセプトは「アイドルコンサートをパーソナルな体験として楽しんでもらう」というものだったが、「VRの世界はゴージャスで広い空間を体験した方が面白いのではないか」という先入観のもと広いステージを作成した結果、広い空間を埋めるためにキャラクターが縦横無尽に動き回るかたちとなり、結果的にプレイヤーは遠い位置からライブを眺めるだけとなってしまった。また、ステージが途中で宇宙に変わるというギミックを急遽採り入れたのも、画面の変化に乏しくユーザーが飽きてしまうという問題に制作途中で気がついたからだ。

【360°】 Hop Step Sing !『kiss x kiss x kiss』 Short ver.【VRアイドル】ホップステップシング!

そこで2曲目の『kiss x kiss x kiss』では、8m四方の狭い空間にキャラクターを収め、その後は壁が移動して回廊が出現したり、水の中に入っていくなどコンスタントに背景が変わっていくしくみを用いた。また、1曲目にはなかった目線プログラムを導入し、センターのキャラクターが常にこちらを見ているよう設計された他、立体音響も導入したため没入感も向上した。

【360°】 Hop Step Sing !『気ままに☆サマーバケーション』 Short ver.【VRアイドル】ホップステップシング!

続く3曲目の『気ままに☆サマーバケーション』では、海に向かう演出として電車による横移動を試した。VR酔いを心配したが予想外に問題はなく、2作目と比較してモデル面も向上したキャラクターが自分の真横に座るという密接感のある演出などを含め、ポジティブ・フィードバックが非常に多かったという。

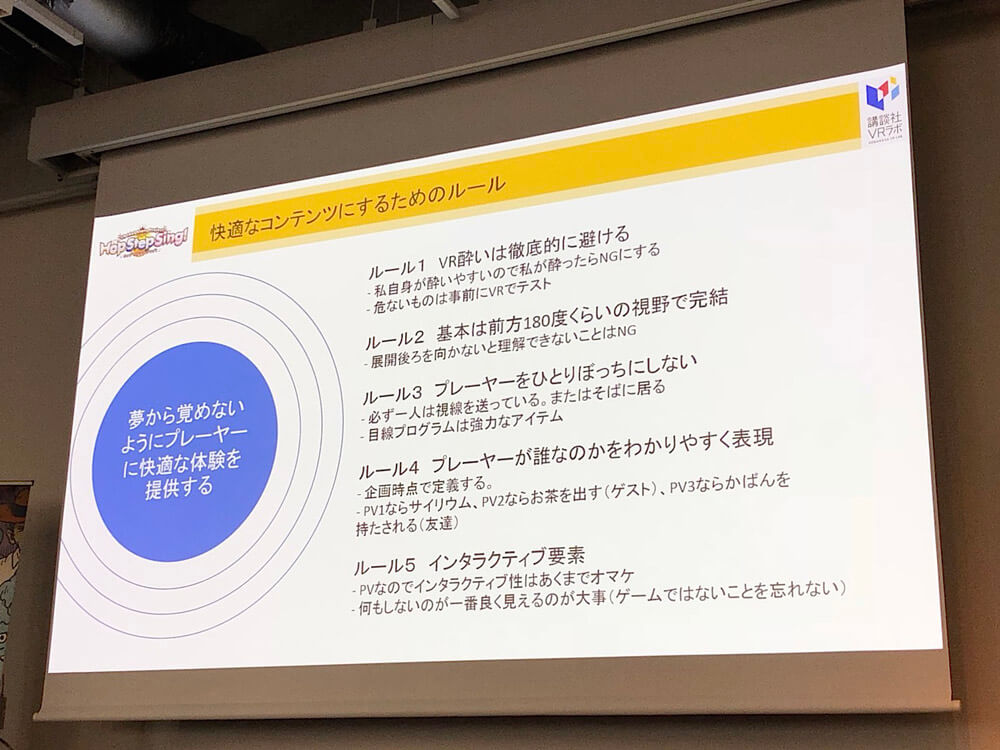

以上を踏まえて、快適なコンテンツにするための5つのルールが提案された。「ルール1:VR酔いは徹底的に避ける」、「ルール2:基本は前方180度くらいの視野で完結」については、ケーブルなどの関係で後ろを振り向くのが困難なことから挙げられた。また、「ルール3:プレイヤーをひとりぼっちにしない」、「ルール4:プレイヤーが誰なのかをわかりやすく表現」、「ルール5:インタラクティブ要素」については、視聴コンテンツとして成立することが大前提でありながらも、インタラクティブ機能を使って、ユーザーが干渉できる領域をつくるなどの工夫が疎外感を阻止する結果に繋がると説明された。

次ページ:

<3>3年間のVRゲーム開発における3D制作フローの進化と課題 by GREE VR Studio

<3>3年間のVRゲーム開発における3D制作フローの進化と課題

by GREE VR Studio

Luis Paolino氏(グリー株式会社 Wright Flyer Studios事業本部 VR Studio部 3Dチームマネージャー&リード3Dアーティスト)

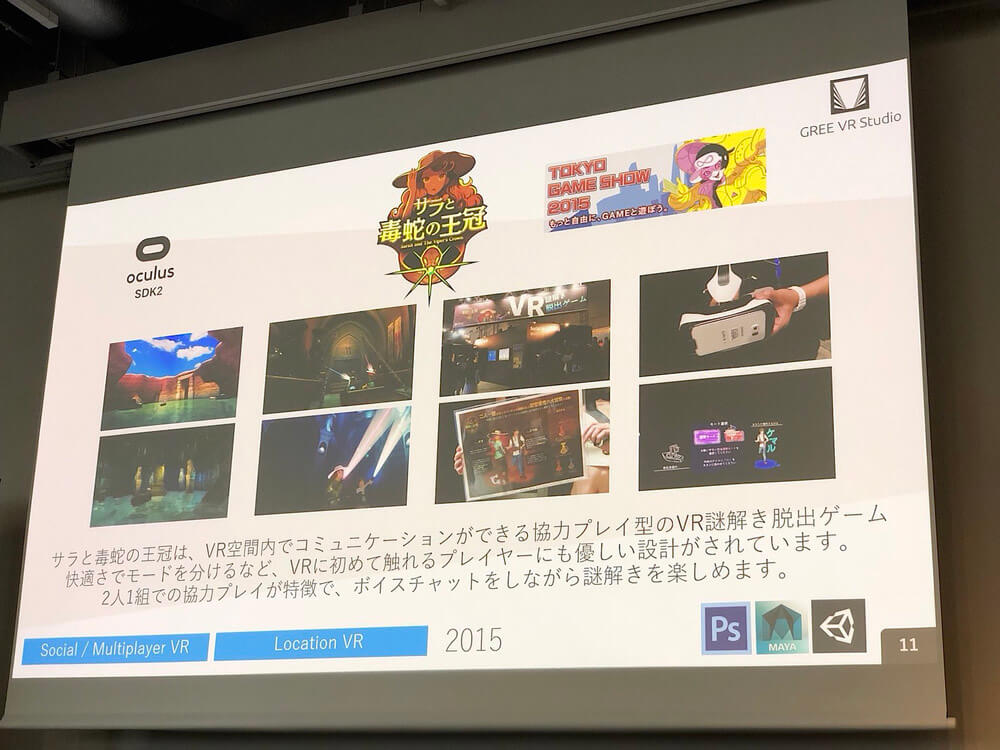

続いてはGREE VR StudioのLuis Paolino氏が登壇し、同社のVRタイトル開発事例が紹介された。GREE VR Studioは現在26名のチームで、マネージャーが5人と比較的多いのが特徴。NVIDIA GeForce GTX 1080を搭載したPCが全スタッフに用意され、社内では数多くのVR機器が自由に触れるようになっている。

Luis氏を筆頭に3Dアートチームが編成された当時は、まだGREE自体に3Dゲームの開発実績がなかった。そこで、まずは東京ゲームショウ 2015での発表を目指し、4ヶ月という短いスパンでPC向けのVRタイトルを制作したという。そのときリリースされた『サラと毒蛇の王冠』(2015)は協力プレイ型のVR謎解き脱出ゲームで、PhotoshopとMaya、Unityのみを用いたレガシーなワークフローで制作されていた。

次作『シドニーとあやつり王の墓』(2015)はスマートフォン向けVRゲームとなったが、ここではUnityのワークフローの改正を行い、また端末ごとのポリゴン数などの検証を行なったとのこと。続く『乖離性(かいりせい)ミリオンアーサーVR』(2017)ではモーションキャプチャ周りやフェイシャルなどもつくり込むようになったとLuis氏は説明する。

乖離性ミリオンアーサーVR 公式プロモーションムービー

その後開発された『ようこそパニックマンションへVR』(2017)は、タブレットで撮影した自分の写真が3Dアバターとなり、仲間と一緒にゴーストを退治するという内容のVRマルチプレイ・ガンシューティングゲーム。3D空間上で記念撮影ができ、それをシェアすることも可能だ。同作ではGREEとして初めてディファード・レンダリングが用いられている。背景オブジェクトに事前にライトベイクを行うフォワード・レンダリングと比較すると、アンチエイリアスが効かない等の不利な点もあるが、ダイナミックなライティング表現を実現するためには不可欠な手法だったとのこと。

現在の同社最新作は『釣り★スタ VR』。今作からはZBrushを用いることで、同じスカルプトモデルからローモデルとハイモデルをエクスポートできるようなかたちを採った。また、今作からはSubstance Painterも併用している。

このように回を追うごとに使用ツールが増え、ワークフローの改善が行われている3Dアートチーム。2015年にはMayaとUnityのみの利用だったが、今では5倍近くの数のツールを用いている。この理由についてLuis氏は、「毎回のプロジェクトを同じワークフローのままで開発するとスピードは上がるが、クオリティは変化しない。クオリティを上げるためにはワークフローを更新しなくてはいけない」と説明。まとめとして、Luis氏は「VRゲームはファミコンと同じような企画方法ではいけない。どのような体験をユーザーに与えたいかという視点で企画者もゲームエンジンを扱うべき」とし、VR開発を始めたい会社に対しては短期間でプロジェクトを回していく方法が適していると述べた。

次ページ:

<4>FINAL FANTASY XV クリエイティブの解放

by Luminous Productions

<4>FINAL FANTASY XV クリエイティブの解放

by Luminous Productions

上野功士氏(株式会社Luminous Productions シニアエンバイロンメントアーティスト)

続いては、3月末に発足したばかりのスクウェア・エニックスグループの新スタジオLuminous Productionsより、上野功士氏が登壇。冒頭ではPSVR対応タイトル『MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV(以下、MOTD FFXV)』(2017)についての紹介動画が再生された。

『モンスター オブ ザ ディープ: ファイナルファンタジーXV 』ローンチトレーラー

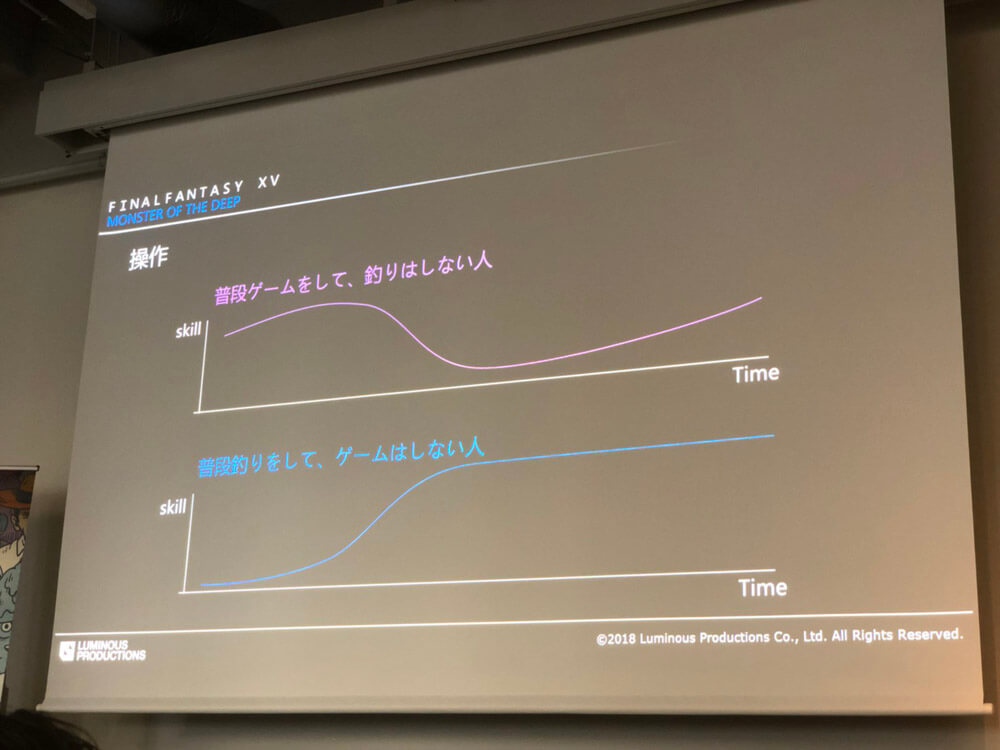

同作は『FINAL FANTASY XV(以下、FFXV)』(2016)本編内にも登場した本格的な釣りのミニゲームをVRコンテンツとしてパワーアップさせたもので、FFXVの世界でお馴染みのキャラクターたちとともに釣りを楽しむ内容になっている。実際にリールを巻く動作をモーションコントローラーによる操作に置き換えたことで、可能な限りリアリスティックな体験を与えられるコンテンツに進化した。上野氏は「VRは体験していただかないと良さがわかってもらえない。『MOTD FFXV』も複数のイベントでたくさんの方に遊んでいただいて、多くのフィードバックを得た」と述べ、その分析結果を次のように分析した。

普段からゲームを遊ぶ人は、ボタン操作などの導入部分の説明は問題なくクリアしたが、その後の釣りパートが始まると途端に苦戦していたという。一方で普段釣りをする人は、導入部ではボタン位置もわからないほどの理解度でも、いざ釣りパートに入るとハイペースに魚を釣り上げていくことが可能だった。このことから、上野氏は「まったく同じゲームをしているのに、その人の過去の体験によってちがいが出る」ということに気付き、VRという表現手法について可能性を見出したという。

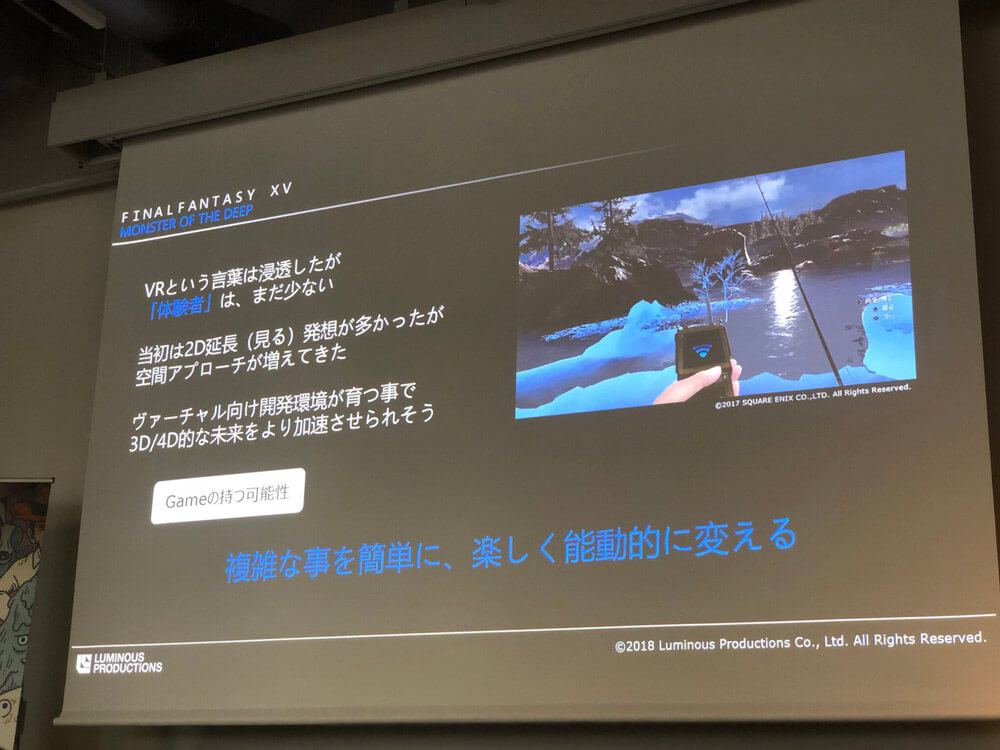

『MOTD FFXV』は現実の釣りシミューレーターをねらってつくったわけではなかったものの、一番参考となったのは「本物を体験すること」だと語る上野氏。しかし、本物の体験の熱量をゲームに反映する段階で、既存の2D的な制作手法が熱を冷ましてしまうという問題も指摘された。「VR/AR/MR思考でものづくりを行う上では、制作現場の3D/4D化が絶対に必要。普段からVRに慣れ親しむことで、2D的な発想から脱却ができる」(上野氏)。リアルな熱量を失わずにVR体験に直結させたいと語った。

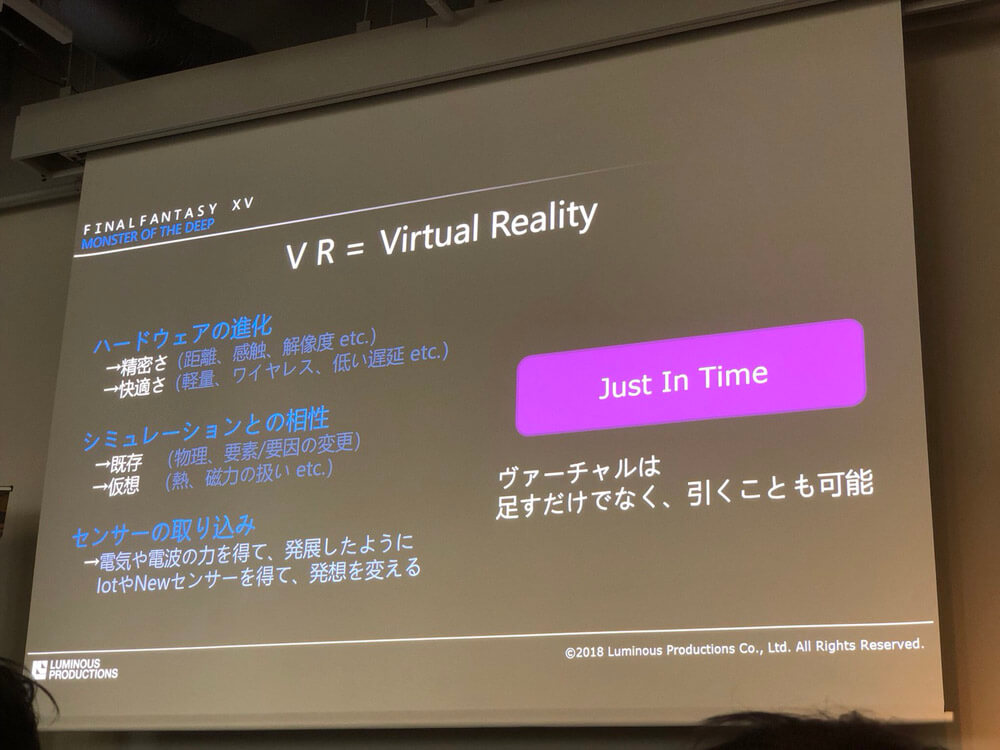

「VR」は本来ヘッドマウントディスプレイなどハードウェアの話ではなく、仮想空間で人間が過ごすことそのものを指すものの、どうしても現段階ではハードの性能などの話題に帰結しがちだ。「例えば駅で上を見上げたとき、看板がたくさん見えますよね。自分が必要なものだけが情報として見えていて、他は背景になっています。自分の欲しい情報だけが目に見える世界なら、景観も変わってくるはずです」というたとえも交えながら、あるべきところにあるべき情報がある「Just in Time」という概念についても説明された。

VR黎明期は「見ること」が全てだったが、最近は空間アプローチも増えてきているため、この先ツールが発展することによって3D/4D的なアプローチが誕生するのではないかと期待する上野氏だが、「複雑なことを簡単に、楽しく能動的に変える」というゲーム的なスタイルで様々なものの具現化を追求したいと講演を締めくくった。

[[SplitPage]]<5>登壇者全員によるパネルディスカッション

写真左から 井出信孝氏、石丸健二氏、Luis Paolino氏、岩崎 浩氏(株式会社Luminous Productions チーフプログラマー)、上野功士氏、玉野 浩氏(株式会社ワコム)

午前の部の締めくくりとして、登壇者全員によるパネルディスカッションが行われた。登壇したのは井出信孝氏、石丸健二氏、Luis PaoLino氏、上野功士氏ならびにLuminous Productions チーフプログラマー 岩崎 浩氏の5名。なお、ファシリテーターとして、株式会社ワコムの玉野 浩氏が登壇した。

冒頭、玉野氏から「新しい体制のワコムに求めるものは?」という質問が投げかけられたが、これに対し石丸氏、Luis氏両名は紙やペンに変わるVR空間での開発環境の進化に期待を寄せた。また、岩崎氏は描き心地に対する触覚フィードバックについて言及し、上野氏も、触覚にも「不気味の谷」現象が起こる可能性を指摘した。その上で、井出氏も「部分的なところを最適化するのではなく、全体の文脈をどう表現するかというアプローチに(不気味の谷を)渡るヒントがあるかも知れない」と語った。

続いて、玉野氏より「今後デバイスが進化した際、VRとMRのどちらが制作環境に適しているか?」というテーマが提示された。これに対しては全員が「(両方良し悪しがあるが)現時点ではVR」としながらも、上野氏は「人間の身体、思考、リアルな部分の良さをさらに引き出していくMRに可能性を感じる」と語り、岩崎氏も「小型独立化したMR機器なら、着けたまま日常生活が送れる利点もある」と補足した。これに対し井出氏は「MRの場合は着けたまま他人とリアルなコミュニケーションが可能な点で優位」とし、どちらもワコムとして追求していきたいと語った。

パネルディスカッションの終わりには、2D(=既存の手描き手法)と3D(=VR空間での作業)、どちらで作業を行うべきかという議論も行われた。最初に回答した上野氏は「用途次第で選択できるというのが一番。やりたいことに対する手段としてマッチする方を選択できるのがベスト」と語った。続く岩崎氏は、VRデバイスが一般に普及していないことを問題とし、「VR専用タイトルをつくるのではなく一般的なゲームのVR化を行うことで普及に努めたい」とした。Luis氏も上野氏と同様どちらかにふり切るという考えはなく、「3D空間に3Dで描いていくとしても、ベースとなるラフは紙やホワイトボードに描かれている。結局はコンセプトアートに戻る必要が出てくる以上、現状どちらかにふり切るのは困難」と説明した。石丸氏は「現状ではまだスピード感は紙と鉛筆が優れている。ただ、今までVRでの制作経験のない私でも、いきなり3Dの中で造形ができたりする。技術が変われば速度感も変わるので、今後に期待したい」と展望を語り、午前の部が締めくくられた。