8月22日(水)から24日(金)までパシフィコ横浜で開催されたCEDEC 2018。約8,000名の参加者を数える、国内最大のコンピュータエンターテインメントに関する開発者会議だ。本稿では200以上を数えるセッションの中から、Ubisoft Osakaによる「怖くない!ノードベースVFX制作環境の乗りこなし術と、可能性を引き出す制作ワークフロー」のレポート記事をお届けする。

関連記事

プログラマーこそHoudiniを触るべき!~プログラマー目線での魅力が熱く語られたHoudiniトーーク~CEDEC 2018レポート(1)

TAを増やす改善策は「余裕をもつこと」~若手テクニカルアーティストが大いに語ったラウンドテーブル~CEDEC 2018レポート(3)

リアルとバーチャルの境界を技術で超える「バーチャルキャラクターをリアルイベントへ召喚する技術」~CEDEC 2018レポート(4)

『ウイニングイレブン 2019』Enlightenの導入が実現した効率的なライティングワークフローとは~CEDEC 2018レポート(5)

TEXT&PHOTO_小野憲史 / Kenji Ono

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

South Park: The Fractured But Whole Trailer - E3 2016 [NA]

人気アニメを題材にした特徴的なエフェクト制作

RPGゲーム『South Park: The Fractured But Whole』(日本未発売)のエフェクト制作事例が明かされた本セッション。登壇したのはUbisoft Osaka所属の3Dアーティスト、松本康弘氏と田村祐記氏だ。本作はUbisoft San FranciscoとUbisoft Osakaの協業タイトルで、VFX(=エフェクト)を含めた一部の開発を日本側が受けもった。セッションは前半で、日本でも次第に増加傾向にあるノードベースの内製VFXツール活用事例、後半で海外協業のポイントが共有された。

松本康弘氏(右)と田村祐記氏(左)

はじめに松本氏が『South Park: The Fractured But Whole』の概要とVFX制作の難しさについて解説した。本作は人気アニメ『サウスパーク』の原作者であるマット・ストーン、トレイ・パーカーの両氏がUbisoftとタッグを組んで開発した『South Park: The Stick of Truth』(2014)の続編となるロールプレイングゲームで、プレイヤーは前作に引き続き、主人公"New Kid"として混沌と恐怖が渦巻くサウスパーク内で様々な冒険をくり広げる。

今作では子どもたち扮するスーパーヒーローたちと共に、主人公の知られざる過去や様々な登場人物たちの複雑に絡み合った陰謀や思惑を暴いていくストーリーが展開される中、『サウスパーク』ならではの嘔吐や放屁などの下ネタ系VFXが大量に発生する。「様々な参考動画に目を通したため、かなり気持ち悪くなったのを覚えています」(松本氏)。また、同じ火や稲妻といった表現でも、ゲーム内でカートゥーン調の表現とリアル調の表現が混在しており、シーンによって描き分けが必要だった。VFXの仕様については日本側に一任されていたため、当初は判断がつかず困ったという。

「エフェクト表現の混在は原作アニメでも見られ、『サウスパーク』らしさのひとつです。ただ、VFX担当の日本スタッフは原作アニメを見たことがありませんでした。そのため、はじめに何度も原作アニメをチェックしましたが、線引きがわかりませんでした。作業が後半に入ってくると、次第に『ここはカートゥーン調』、『ここはリアル調』と、チーム内で基準のようなものが共有されるようになってきました」(松本氏)。描き分けは基本的に日本側で判断し、アメリカ側で最終チェック。時にはアメリカ側に質問を投げることもあったという。

© 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. The "PS" Family logo is a registered trademark and "PS4" is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. Software platform logo (TM and ©) OGA 2017.

ノードベース環境の利点とは

前述のように本作のVFX制作は、アメリカ側が主導しつつ日本側で制作・納品するスタイルが採られた。開発環境はUbisoft内製のSnowdropエンジンで、『The Division』(2016)などのAAAタイトルで使用されているもの。VFXも同エンジンに実装されている、ノードベースのツールを使用して制作されている。VFXチームは当初1人から始まり、最大5名まで増加。合計で200種類以上のエフェクトが制作された。ただし、それまでノードベースのVFXツールを使ったことがあるアーティストは皆無で、ツールの習熟環境の整備とVFX制作を並行して行う必要性に迫られた。

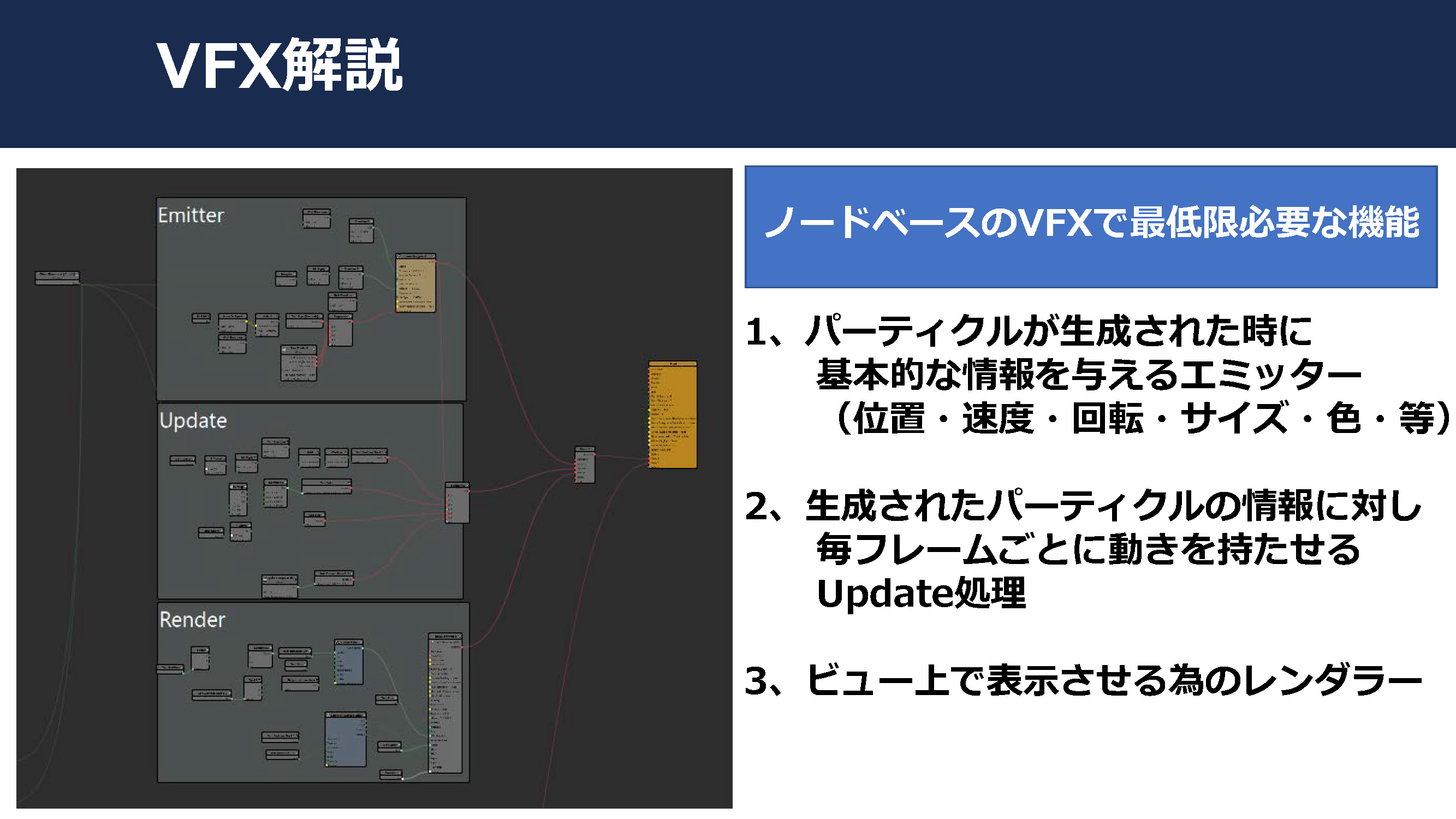

松本氏は議論の前提として、VFXツールで主流の非ノードベース環境とのちがいについて整理した。非ノードベースでは「作業が容易で短期間でつくれるが、機能拡張が難しく、ノードベースはその反対」となる。非ノードベースでは必要な機能が最初からツールに実装されており、GUIで直感的に作業できる。しかし、ノードベースではちょっとした表現を行うだけでも、アーティストがノードを作成しなければならない。無計画にノードを組み合わせた結果、ロジックバグが発生したり、複数機能のマージによる干渉が発生したりもしたという。

ただし松本氏は、ノードベースのVFXツールには「エンジニアの手をわずらわせずに、アーティストだけで機能拡張ができる」利点があると強調した。作成した機能をテンプレート化し、再利用できる点も強みだ。「表現の幅に制限がなく、ゲームデザイナーからの要望に対して柔軟に対応ができます」(松本氏)。もっとも、そのためにはツールの学習環境を整備する必要がある。松本氏はデモ用に作られた複雑なVFXを紐解き、必要最低限の機能だけを残して分割し、サンプルをつくるところからはじめたとふり返った。

[[SplitPage]]アーティスト目線での学習環境整備

ある程度サンプルが整ったら、次はこの内容を参考にして、必要なサンプルを自分たちでつくり上げていった。その数は100種類以上にもおよび、中でも「煙」、「花火」、「魔法」が鍵だったという。煙エフェクトの制作には「スケールのアニメーション」、「時間経過による色の変化」、「Velocityの操作」、「テクスチャのパターンアニメーション」といった要素が含まれるからだ。

同じように花火エフェクトには「パーティクルをトリガーにして、別のVFXを再生する」、「飛び散った光の粒が受ける空気抵抗と重力計算」の要素。魔法エフェクトには「溜め表現」、「時間や条件による変化」などの要素が含まれる。これと並行して、ノードやGraphに関する解説ドキュメントも整備していった。「あえてアーティスト目線で書くことで、わかりやすさを追求するようにしました」(松本氏)という。

もっとも習熟度が高まるにつれて、チーム内でノード作成の属人化が進み、解析に時間がかかるようになった。そこで導入されたのが、作成されたサンプルを全員でGraphレビューするしくみだ。これによりチーム内でのスキル向上や、Graphの最適化などの相乗効果も見られた。ただし、全てのVFX表現をアーティストだけでできたわけではなく、エンジニアの協力も大きかったという。「Distortion Shader」、「VertexShaderによるパーティクルの頂点移動」、「フルスクリーンVFX対応」などだ。「身近に相談できるエンジニアがいたことが成功の秘訣でした」(松本氏)。

共同開発を円滑に進めるには

後半は田村氏にバトンタッチし、海外協業のポイントについて説明された。作業のながれは「アメリカ側が戦闘の仕様を決める」、「日本側がエフェクトを作成し、納品する」、「アメリカ側がエフェクトを実装し、チェックする」となり、特段変わったところはない。ただし、海外協業となると話は別だ。田村氏は「日本で作業をしていたときは『もっと、ぐわっとさせてほしい』など、擬音を多用した感覚的な指示が多かった。言語の壁もあるし、英語のオノマトペは日本よりも種類が少ないので、不安だった」と明かした。しかし、結論から言うと共同作業は上手くいったという。

成功の決め手は「アメリカ側のゲームデザイナーにエフェクトの決定権が集約された」、「タスク管理ツールSHOTGUNを活用し、タスク管理と画像チェックの手順を統一化した」、「双方のやりとりにおいて画像や動画の比重を高めた」、「日本側とアメリカ側で裁量を明確にした」ことだ。中でもブリッジパーソンとなったアメリカ側のゲームデザイナーはプロジェクト期間中、何度も太平洋を横断し、獅子奮迅の働きをしたという。また「アメリカ側がコンセプトを提示し、後は日本側が発想を膨らませて制作する」という自由度の高さが、ノードベースによるVFX制作の自由度の高さと合致し、高い効果を発揮したとまとめた。

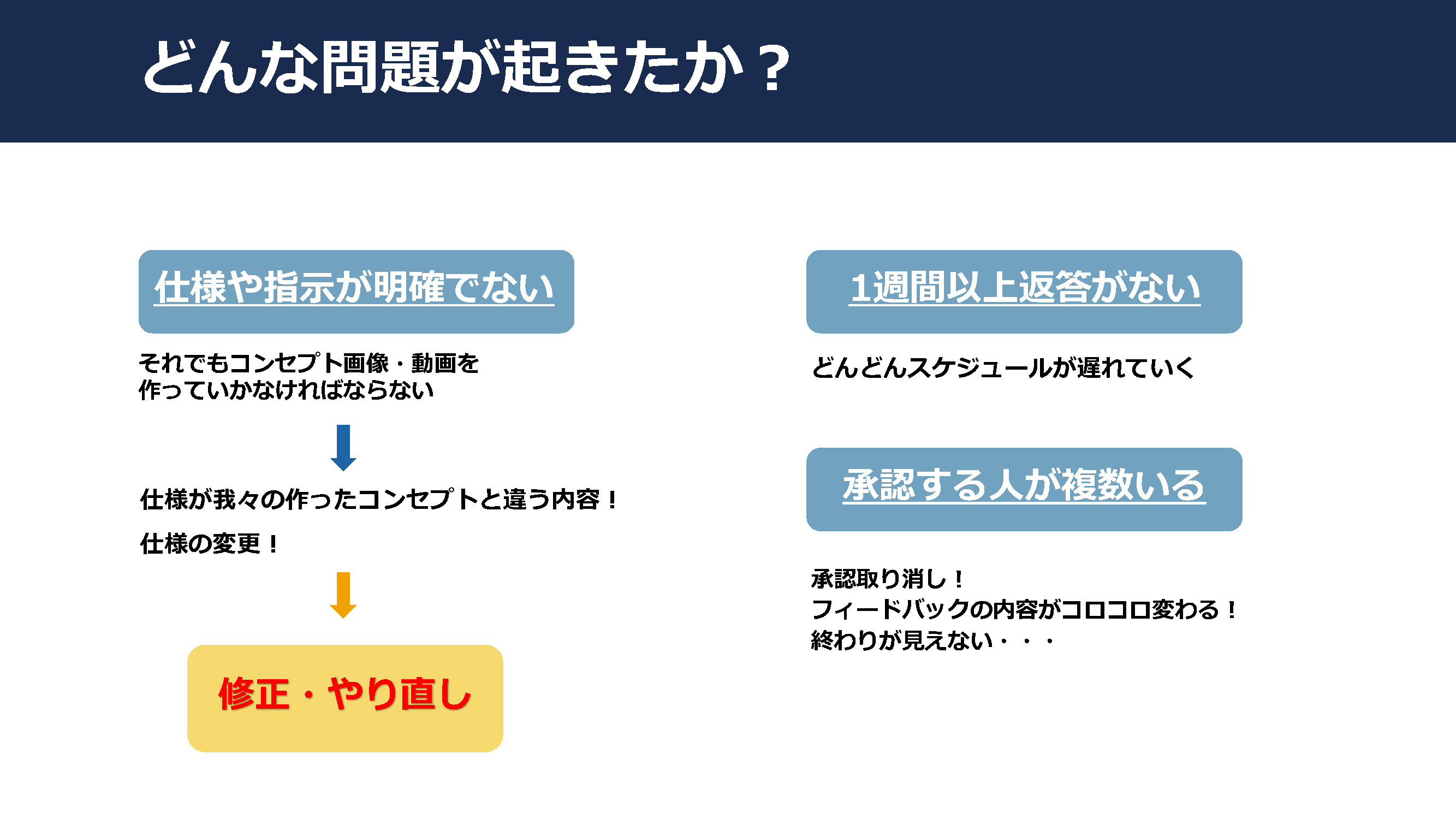

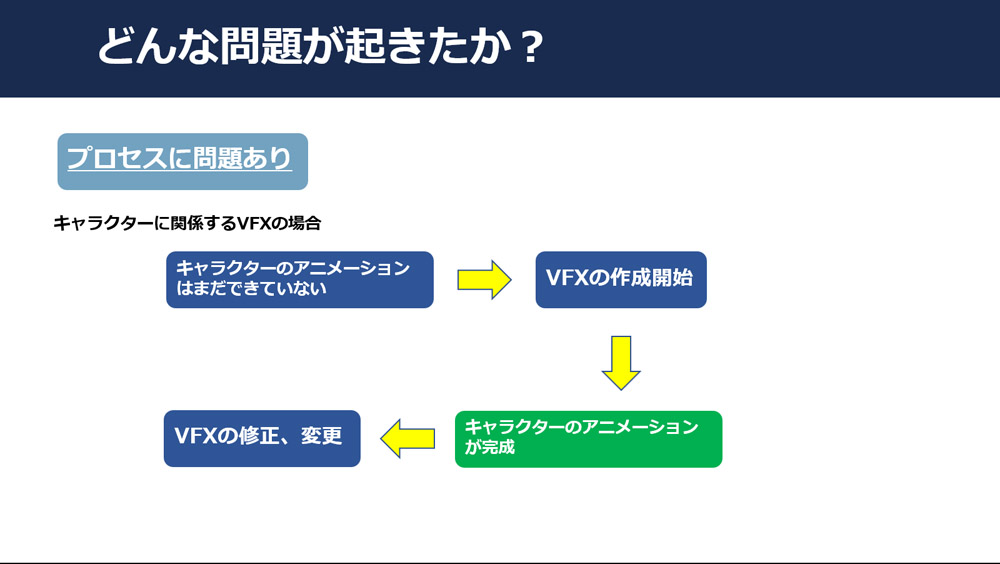

ただし、プロジェクトの初期には迷走期間もあったという。「アメリカ側の仕様や指示が明確でない中、日本側で先行してエフェクトを制作し、後からリテイクが多発する」、「チェックバックに1週間以上かかり、スケジュールが遅れる」、「承認者が複数存在するため、修正が多発する」などの「協業あるある問題」だ。大阪とサンフランシスコでは16時間の時差が存在するため、メールでのやりとりでは限界があったこともネガティブな方向に影響した。このままでは埒が明かないと、大阪側からサンフランシスコにチームで出張し、直接顔を合わせてミーティングを敢行。はじめに2週間出張し、1ヶ月を経て再び2週間出張した。これが契機となって、多くの問題が改善されていったという。「問題解決のためには直接会って話しましょう」(田村氏)。

最後に松本氏は講演のまとめとして、4つのポイントを上げた。「ノードベースのVFX制作環境は表現の幅に制約がなく、ゲームデザイナーからの要望に柔軟に対応できる」、「ラーニング環境をアーティストの立場から構築することで、チーム内での属人化が防げる」、「一見複雑に見えるノードベースも、1つずつ解きほぐしていくと、わかりやすくなる。それでも困ったときはエンジニアに頼る」、「海外協業では直接会って話をする」だ。いずれも基本的なことばかりだが、1つずつ解決するには大きなカロリーが必要になる。それらをコツコツと積み重ねることこそ最終的なアウトプットにつながることが、改めて示されたといえそうだ。