異なる分野の専門家が協調し、幅広いメディア応用研究を展開

中京大学は、西暦2000年に当時の情報科学部にメディア科学科を新設しました。「メディア」と名の付く学部や学科は今では当たり前となっていますが、当時はまだ数が少なく、「情報の媒体」という意味で使っていることを理解してもらうのに難儀する時代でした。学生のご父兄に「就職先はマスコミですか?」と尋ねられて、「可能性はないわけではないですけど......」と返答に困ったこともありました。なお本学部、および学科は、その後、工学部 メディア工学科として再編され、現在にいたります。

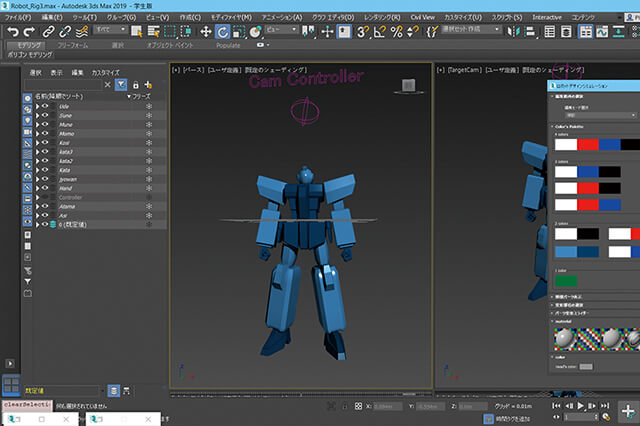

CG・VRのアプリケーションプログラミングを専門分野のひとつとする私も、この新学科への配属を命じられました。けれども幅広い応用が要求される学科の性質上「研究者にありがちな、専門分野以外はからっきしの人間が単独でやっていけば困難の連続だろう」という漠然とした予感が芽生えていました。そこで同僚の山田雅之教授と一緒に研究室を運営することを思いつきました。

私がCGから折り紙を対象とした研究テーマに行きついたのとは対照的に、山田先生は人工知能(AI)からあやとりを対象とした研究テーマに行きついており、最終的に同じ日本の伝統玩具に行きついたことに奇遇さを感じていました。また、異なる分野の専門家が協調することによって生まれる新たな可能性に期待していました。現在は当時学生だった中 貴俊先生を講師に迎え、新たにモバイルプログラミングもテリトリーに加えた幅広いメディア応用研究が展開できています。

情報技術の黎明期にはインフラ技術を開拓することに重点が置かれていましたが、今は新しいインフラが登場しても、勉強のやり直しのような事態に追い込まれることは少なくなり、インフラの導入も容易になってきました。こうなると技術自体には昔ほど価値が見出せなくなってきます。もちろん技術をイチから知り尽くしている人も必要ですが、そういう人は以前よりも少数でよく、技術の詳細はほかの専門家に任せ、その技術をいかに上手く利用できるかを考える専門家の需要が自然と高まってきています。

また、メディアという単語は、従来のインダストリアル分野に踏みとどまっていた研究者や技術者が脱皮し、クリエイティブな要素を兼ね備えるための進化を促す触媒として(ここでは)使われていたのではないでしょうか。芸術工学系の学部や学科、芸術科学会のような学会が起ち上げられたのも、そういった世の中の変化を反映した、トライアルの一面だったように思います。

学者人生とは「学生たちと共に生きる」こと

メディア技術を容易に利用できるようになると、学術研究のポイントにも変化が出てきます。万人から見て世の中の役に立ちそうなオーソドックスなテーマは試しつくされ、オリジナリティを出すのが難しくなってきます。そうなると新しい発想やアイデアが重要になってくるのですが、私たちのようなすでにある程度年をとってしまった人間には難しいため、学生の力が重要になってきます。奇抜なアイデアは、実現の可能性を考えてしまうと出てこないものですが、学生は突拍子もないことを言ってくれるので、それが研究の新規性につながるのです。本記事の4ページ目で紹介する『流鏑馬VR「馬の名は。」』はその好例です。

本研究室の大学院修了生の鈴木貴文さんは、在学当時、複数の食材が味に与える影響を構造化することを提案してきました。こういうアイデアは、それに興味をもつ人間からしか出てこないと思います。現在本研究室には教員3名が所属し、学部2年次〜4年次と大学院にわたって、60名程度の学生が所属しているため、本当にアイデアの宝庫だと思います。学者人生とは「学生たちと共に生きる」ことでもあるように感じます。

▲芸術科学会 初代会長の中島正之教授が在籍する、スウェーデンのウプサラ大学 キャンパスゴットランドで開催された国際会議への遠征時の様子。当時大学院生だった鈴木さんは、不慣れな英語を克服すべく出発前は緊張した面持ちでネイティブ相手に発表練習をしていましたが、異国の地で舞い上がっていたのか本番のプレゼンは元気がありすぎて会場の笑いを誘っていました。研究発表の準備は大変でしたが、同僚の教員や学生らとの旅は、その疲れを存分に癒してくれました

本研究室では、芸術科学会が主催するNICOGRAPHをはじめ、電子情報通信学会や情報処理学会などの情報系の国内学会にて、年数回の発表を行なっています。さらに、毎年1回程度のペースで、英語での国際会議にも投稿しています。学生には学会発表を強制していませんが、一度でも経験すると、専門性が向上しますし、自分に自信ももてるようになり、人間として大きく成長します。学生時代は、学業以外にもクラブやアルバイトなどで多忙でしょうが、学会発表もぜひ視野に入れていただきたいです。