去る2月16日(金)にCGWORLD +ONE Knowledge 「ストーリーボードのプロセスから学ぶ画作りの秘訣」に登壇した栗田 唯氏。彼はサンフランシスコの美術大学に留学し、そこから大手ゲーム会社Blizzard Entertainment(以下、Blizzard)でストーリーボードアーティストとしてキャリアをスタート、人気ゲーム『オーバーウォッチ』(2016)や『ハースストーン』(2014)、マーベル・スタジオのTVシリーズ作品などで腕を振るっている。彼が師事をしたのはPixar Animation Studios『メリダとおそろしの森』(2012)のマーク・アンドリュース監督だ。そこから学んだ「ストーリーボード」という映像づくりの根幹における重要なお話をたっぷりとお聴きいただきたい。

INTERVIEW_日詰明嘉 / Akiyoshi Hizume

EDIT_小村仁美 / Hitomi Komura(CGWORLD)、山田桃子 / Momoko Yamada

PHOTO_弘田 充 / Mitsuru Hirota

<1>作品づくりはプレゼン段階からエンターテインメントたっぷりに

──まず「ストーリーボードアーティスト」というお仕事について、ご説明をお願いします。

栗田 唯氏(以下、栗田):日本のアニメ制作工程でいうところの絵コンテに相当する部分ですね。基本的にはラフな絵で画面の構図やキャラクターの配置を決め、ストーリー全部を描き切る作業です。絵の精密さやパネルの枚数といったところは作品次第ではありますが、スケッチのみで一度仮の映像をつくるという仕事です。僕がBlizzardで担当した『オーバーウォッチ』の短篇アニメーション『Junkertown: The Plan』は尺が3分程度でしたので僕ひとりにまかせてもらってつくりましたが、もっと長い尺の作品ではチーム全員で取りかかることもあります。30分枠のTVシリーズのアニメですと、アクションシーンや会話のシーンなどシークエンスごとに3~5人くらいで上の人がそれぞれの得意分野をみて振り分けるというかたちです。

"Junkertown: The Plan" | Overwatch

──『オーバーウォッチ』のキャラクターによるスピンオフムービーということですね。『Junkertown: The Plan』はどんな作品でしょうか?

栗田:ジャンクラットとロードホッグという凸凹コンビのお話です。『オーバーウォッチ』本編はシリアスでアクションが格好良い作品ですが、そのなかでもこの2人はちょっと浮いたコメディキャラクターです。他の『オーバーウォッチ』の短篇は格好良いルックですが、この作品は彼らのキャラクターに合わせてサクサク観られるよう、敢えて低予算風のコミカルな映像にしています。

-

-

栗田 唯/Yui Kurita(ストーリーボードアーティスト)

高知県出身。2012年にサンフランシスコ・Academy of Artの大学院に入学。Blizzard Entertainmentにてストーリーボードアーティストとしてキャリアをスタートし『オーバーウォッチ』(2016)や『ハースストーン』(2014)などの短編作品に携わる。その他マーベル・スタジオのTVシリーズに参加し、現在もなお海外に向けて活動中。

yui-kurita.blogspot.jp

──このストーリーボードを描くときはどのように考えてつくりましたか?

栗田:このときはストーリーボードのリードを務めている直属の上司とディレクターのさらに上の方が、作品のトーンややろうとしていることを実際に演技しながら伝えてくれたので、それを頭に入れて仕上げていくという感じでしたね。さらにディレクター自身がジャンクラットみたいなキャラクターの人なんですよ(笑)。ムービーにはアクターさんがいるのですが、その人に勝る勢いでキャラクターになりきって脚本にアテレコをしてくれたので、僕はそれを聞きながら悩むことなく描くことができました。コメディのなかでもカートゥーン調でやろうということで、ビジュアル的にも誘導してくれて、それを楽しみながら参考にしてボードを仕上げていきました。

──ディレクターがそこまでやってくれるというのは珍しいケースですか?

栗田:プロジェクトやディレクターによりますね。『ハースストーン』というカードゲームの短篇はミュージカルだったんですが、このときはディレクターが企画元で実際に歌いながらプレゼンをしていったんです。それがまた上手いんです(笑)。

ハースストーン短編アニメーション: 「炉端においでよ」

栗田:そうやって彼が歌っていると、周囲からフラッシュモブのように仕込みの人がどんどん加わって歌が大きくなっていくという(笑)。つまりプレゼンひとつするにしても「驚かせる」ことが大事なんですね。かしこまったプレゼンをするとプロジェクト自体も堅くなってしまうんです。面白いものをつくろうとするのであれば、企画の時点でそうでなくてはいけないんですね。そうすると社内でもどんどん人が加わっていって、そのとき僕はインターンだったのですが、そんな僕のアイデアさえも採用してくれたりと、すごくオープンな環境でした。

次ページ:

<2>ストーリーボードアーティストとしての道を決定づけた2つの出会い

<2>ストーリーボードアーティストとしての道を決定づけた2つの出会い

──いろんな人が相乗りしていく中で、自分が得意な部分をアピールしていくんですね。

栗田:そうですね。簡単に言うと大喜利みたいな感じです。 ひとつのお題があって、「俺の方が面白い!」と手を挙げて面白かったら採用、みたいな(笑)。でもそれは競い合いというわけではなく、ただ自分が面白いと思うことを出し合って、それを上の人が選んでいくというだけのこと。Blizzardのディレクターはそのなかからベストなアイデアを選ぶのが仕事なんです。

日本の監督は「俺について来い!」というタイプの方が多くて、それはそれで宮崎 駿監督や今 敏監督のように誰にも真似できない独創的なものを描くことができるというメリットはあると思います。それに対して、アメリカはみんなの力を出し合ってつくり、ディレクターは責任をもって選ぶという重大な役割を担っている。つまり、アイデアをどれだけ上手く引き出すかが仕事なんです。だからこそ僕のアイデアも拾ってくれました。それはたくさんあればあるほど良くて、僕らは選びきれないほど面白いアイデアを出してディレクターを困らせるのが仕事なんです。

「ストーリーピッチ」という自分が描いたものを監督に見せる際、短編の場合はデスクでやるのですが、長編だとスクリーンがあるような大きな会議室で行うんです。それがまた自分で一生懸命描いたからこそ、「1枚ずつきちんと説明しなくちゃ」と緊張するんですよ。そうすると「お前はそんな感じでストーリーを見るのか?」とリードにツッコまれるんです。

彼らは本当にお話を語るかのようにピッチをやるんです。会社の作品なのに、あたかも自分がイチから考えたかのように「俺の面白い話を聞いてくれ!」と、身振り手振りもするし口で効果音も発して、抑揚をつけて間もたっぷり取って、映像を見せるかのように伝えていくんです。そうすると聞いている方も引き込まれるんですよね。それは実際の映像と同じです。大事なことはどれだけオーディエンスを引き込むか。

彼らは普通の会話も面白いんです。「昨日こんなことあったんだよ」から、話をセットアップして展開していって、「で、どうなったと思う? こうなんです!」ドッカーン!と(笑)。他にも60歳くらいのシニアのストーリーボードアーティストが「俺の昔のころはな......」と話し出すと、やっぱりめちゃくちゃ面白いんですよ。おまけに僕の英語力でもわかる言葉選びをしてくれる。それってすごく技術がいることなんですよね。それはストーリーボードを描くことにも通じることだと思っていて、つまり、子どもにも伝わるように丁寧に表現を選んで伝えていくことなんだなと思いました。その点はすごく勉強になって、『オーバーウォッチ』の際にはいかに面白くプレゼンするかにトライしました。

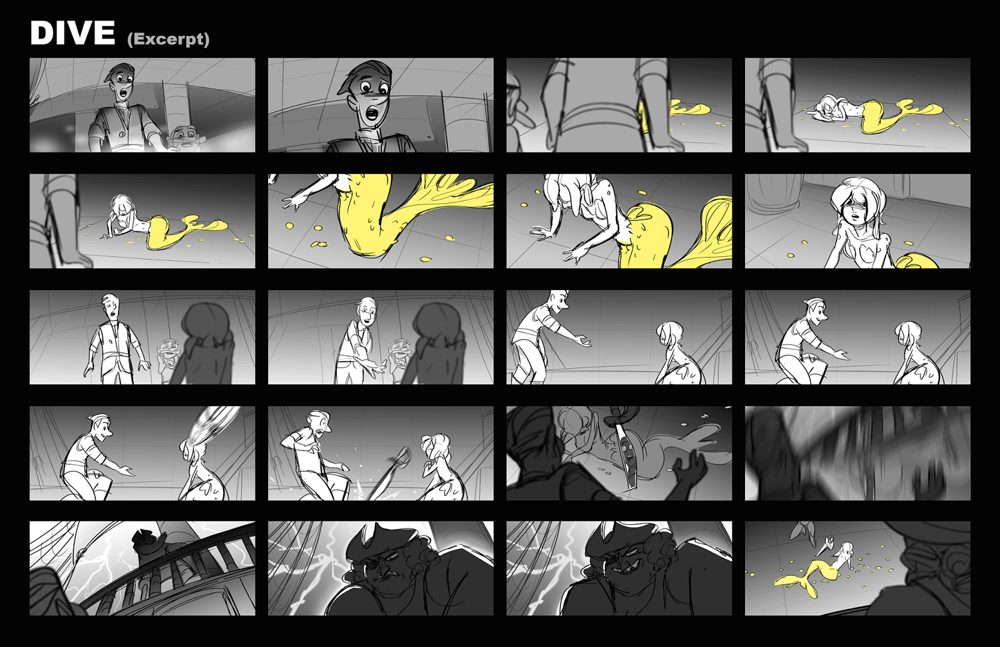

栗田氏の学生時代のストーリーボード

──こういったことは、学校では教わらないのでしょうか?

栗田:僕が通っていたAcademy of Artでは学ばなかったことですね。Academy of Artはどちらかというとアニメーションが強いと学校で、ストーリーに強いのはジョン・ラセターが出たCalArts(カリフォルニア芸術大学)やArtCenter(アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン)です。もともと自分が何をしたいかわからないまま入って自分の道に悩んでいたときに、Academy of ArtでVisual Developmentを教えている伊藤頼子さんに出会ってポートフォリオを見せたところ「あなたはストーリーボードをやったら?」とさらっと言われたんです。そこから興味をもち始めて、ネットでCalArtsの学生やPixarのインターンシップに行くような人たちのポートフォリオを見て勉強していきました。今の僕があるのは頼子さんのおかげなので、とても感謝しています。

勉強を進めるなかでラッキーだったのは「ANIMATION Collaborative」というワークショップを見つけられたことでした。Pixar本社の目の前に構えていて、そこでPixarの仕事を終えたスタッフが夜7時くらいからコンセプトアートやストーリーボードのクラスをもってくれるんです。僕が受講したクラスは『メリダとおそろしの森』のマーク・アンドリュース監督が直に教えてくれるという、何とも贅沢なもので、1回3時間・週1のクラスで12週間だけでしたが、今僕が話していることはそこで教わったことばかりです。そのときに思ったのは、学校だけに留まっていてはいけないんだなと。学校でやるのは当たり前で、そこからもう2、3歩出ないと価値観としても人脈としても広がっていかないんですよね。

過去のANIMATION Collaborativeでのマーク・アンドリュース/Mark Andrews氏の講座「Advanced Visual Storytelling」

僕はそのあとワークショップ以外にもウォルト・ディズニー・ファミリー・ミュージアムというところで行われるPixarの方たちの講演を聴きに行ったり、毎年11月にバーバンクで開かれるCTN animation eXpoに参加したりして学んでいきました。CTN animation eXpoはディズニーやPixar、DreamWorksなどのアニメーション制作会社や個人のアーティストが様々なブースを出展するイベントなのですが、僕はそこでプロに直接会ってポートフォリオレビューを何度も何度もやってもらいました。人に伝えるストーリーボードを描くには、本当に人に伝わっているかを確かめる必要があります。自分のボードをプロに見てもらってフィードバックをもらえたことが、ストーリーボードアーティストになるための強い力になりました。

──海外に出て苦労したことや、日本では考えもしなかったけれども大事だと気付いたことは何でしたか?

栗田:文化というものに対する考え方、ですね。僕は日本で産まれて育ってきて、向こうからすると外国人なわけです。つまり自分にとって当たり前のことでも、そのまま描いたのではまったく通用しないんです。絵のスタイルにおいても日本のマンガやアニメのルール、例えば後頭部に汗を描くとか、怒りの漫符といったものは通じませんでしたね(笑)。逆に向こうではアメリカ人なら誰もが見ている映画やTV番組というのがあって、会議で「例えばあの映画の」というときに自分がまったく知らないと、そこで僕への説明のために会議を止めてしまうことになるんです。それがすごく悔しくて。そういう意味で、僕らにとっての当たり前は通じないし、勉強しなくてはいけないことが山ほどあるなと強く感じましたね。

次ページ:

<3>真にユニバーサルな作品はジェスチャーだけでストーリーを伝えられる

<3>真にユニバーサルな作品はジェスチャーだけでストーリーを伝えられる

──ユニバーサルな作品をつくる上では、そうした文化の差異を乗り越える表現をしていく必要があるわけですね。

栗田:そう。だからこそディズニーは強いんです。あそこほどグローバルに受け容れられることを意識している会社はありませんね。言葉が通じなくても、ジェスチャーでこのキャラクターが何を考えどういう行動をするのかを全て読み取れるようにつくっていて、だからこそ世界中から愛されているんです。比較するわけではありませんが、日本のアニメーションはまだ「伝わる人にしか伝わっていない」表現だと思うんです。もちろん昔に比べれば漫符を理解できるような人はずっと増えましたが、世界中で大人も子どもも見て楽しめるものをつくるのであれば、それに頼らずにストーリーを伝えなくてはいけないと、アメリカに来て強く感じました。

──ユニバーサルな展開を見せる点では、マーベルも同様かと思います。そこでお仕事をされた感触はいかがでしたか?

栗田:マーベルの、キャラクターに対する考えを学べたのは大きかったです。Blizzardでは「お前たちの好きなことをやれ!」と言われて、「これどうですか?」、「それ、いいやんけ!」という社風だったのですが、マーベルはやっぱりキャラクターというものをものすごく大事にしている会社で、これを壊してはならないというのが第一にありました。スクリプトがあったらその通りにキッチリ描かなくてはいけないという文化でした。

──まさに企業文化のちがいというか、Blizzardのようなスタイルばかりではないんですね。

栗田:僕が知っている限りではTV作品もそうですね。2Dの作品だとストーリーボードの段階でアニメーターの仕事を取るくらいきちんとアクティングをして、アニメーションもキーとなるポーズや表情まで描いてくれと言われます。今はツールとしてStoryboard Proが主流になっていて、カメラワークやタイミングまでコントロールできる。するとエディターの仕事まで取るくらいになってきています。

──それに関連した質問をさせて下さい。ストーリーボードで描く内容についてカメラワークやアクティングなどがとても細かく描かれていますが、日本のアニメの絵コンテでは、描きこみすぎるとかえってアニメーターの自由度を奪うのであまりよくないと言われるケースもあるようです。とりわけ分業が進んでいるアメリカにおいてはそのあたり、栗田さんがご経験されたなかではいかがでしたでしょうか?

栗田:僕の印象で言うと、他人の仕事を取るくらいまでベストを尽くす方が、むしろ好まれるという感じですね。みんなの目標にあるのは良い作品を生み出すことだけなので、「俺の仕事を取るな」という競争ではありません。「それだけの材料をくれてありがとう。あとはまかせろ」と。だから、ストーリーボードの段階で、できることは100%ベストを尽くすのが良いと思います。ただ、描くときはただ単にきれいに描くよりもどんな動きをしているかを示すパネルを増やす方が大事です。クオリティよりもクオンティティ、質より量というわけです。もちろん、何をやりたいのかが伝わらない絵では意味がありませんが、大事なのは何をしたいかです。

栗田:マークが口を酸っぱくして言っていたのは"What are you trying to say?"、"What's the best way to show it?"です。つまり、「何を伝えたいのか」、「どうやったら伝わるか」。この2つを常に考えろ、とずっと言われていました。むしろそれだけで十分です。自分たちはこのプロジェクトで、このワンショットで何を伝えようとして、それはどうすれば伝わるか。意外かもしれませんが、何を伝えようとしているのかすら自分でわかっていない人もいるんです。「このショットで何を伝えたいの?」と言われて「何となく......」では0点です。まず"何を伝えたいのか"がない限りレビューのしようもない。

ただ、そこでひとつでも伝えたいことがあれば、「そういうことを伝えたかったんだね。でもここではそれが上手く機能していないから、こうするとベストなストーリーテリングになるよ」とアドバイスもできる。Pixarにフランス人のストーリーアーティストがいるのですが、彼はすごく寡黙な方なんです。でも描くボードは素晴らしいの一言。絵が上手いのはもちろんストーリーテリングもすごく丁寧です。大事なのは言葉で話すことではなく、伝えたいことがあるかどうかです。絵や言葉のスキルは関係なく、伝えたい信念があって伝えることができれば誰でもストーリーボードアーティストになれるチャンスはあります。

──栗田さんは現在オンラインのアニメーションスクールAnimation Aidで講師をされているそうですが、そこではどんな内容を教えられているのでしょうか?

栗田:今は基礎のジェスチャードローイングを教えています。それこそディズニーのように、ジェスチャーだけでキャラクターが何を考えてどんな行動をしているかが全部伝わるし、それだけでストーリーテリングができると僕は信じています。それは絵を描く人だけではなく、3Dアニメーションに携わる人たちにも通用する内容です。

Blizzardのアニメーター・小池洋平さんも絵を描くし、それは単に好きなだけでなく、描くことが勉強になると信じてやっている。同じくAnimation Aidで講師をされている若杉 遼さん、藤原淳雄さん、中村俊博さんもそう。絵が上手くなることが目標なのではなく、インプットしたものをいかにアウトプットできるかというところが大切だったりするので、このながれが掴めるようになればレイアウトでも何でもスムーズにできると僕は信じていて、そういうカリキュラムでつくっています。

いずれはストーリーボードの講座もやりたいですね。僕の知っていることがすごく特別だとは思いませんが、驚かれることも多々あるし、せっかく異国で経験したことなので独り占めしてはもったいないと思って。もしアメリカに行きたいけれども行けなかったり語学的に不安な方がいたとして、そういう人に向けて日本語で向こうのメソッドを教えることができたらと思ってやっています。興味のある方はぜひアクセスしてみて下さい。